Агентность инвалидности: экспонируя различные позиции и языковые практики по отношению к слову на букву «и»

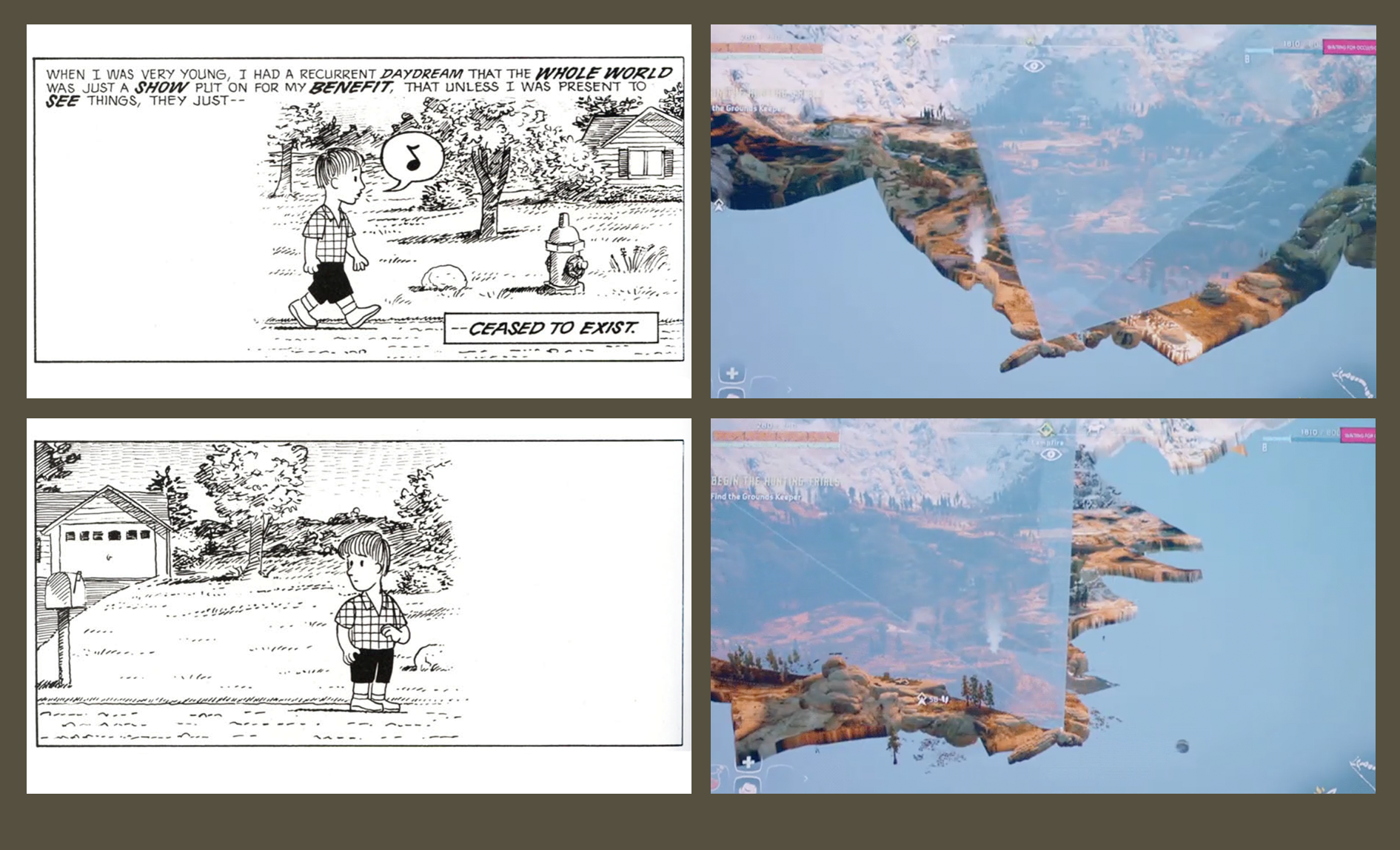

Вся эта плодородная почва позволяет вскрыть еще один пласт необходимых вопросов, которых я уже кратко коснулась выше. Эти вопросы исследуют деятельность куратора и агентность художника в рамках выставки, посвященной темам инвалидности. С этим связан и еще один важный вызов: прокладывая свой путь сквозь множество сложно устроенных взглядов на инвалидность и реакций на нее, создавая новый, свежий дискурс политики инвалидности и комплексного воплощения, тем не менее стараться избегать любого употребления самого слова на букву «и». Прежде всего я хотела бы рассмотреть великое множество позиций, страхов, тревог и вопросов, связанных с тем, насколько художники, встреченные мною в последние годы, комфортно себя чувствуют и идентифицируются с «инвалидностью».

Хотя я воспринимаю выставки, сделанные мною на тему инвалидности, как всего лишь первые шаги в успешных, но рискованных вылазках в кураторскую работу в этой сфере, продвигая свои идеи, я уже успела столкнуться с сопротивлением в адрес этой категории со стороны множества художников, одни из которых идентифицируют, а другие – не идентифицируют себя как люди с инвалидностью. Принимая во внимание устоявшееся крайне неудачное, упрощающее и умаляющее честь и достоинство людей восприятие инвалидности, многие художники не были уверены, что хотят ассоциироваться с темой или ярлыком, которые традиционно имели ограничивающий характер, в своей художественной практике. В худшем случае, некоторые художники и вовсе отказались принять участие в моей выставке, услышав, что она связана со словом на букву «и».

Однако, когда я как куратор бросаю открытый вызов художникам или просто спрашиваю их, готовы ли они пересмотреть существующие представления о вещах, которые зачастую выросли из многолетнего противостояния эйблистскому, дискриминирующему инвалидов миру искусства, начинается настоящее сражение. Как убедить их в том, что моя кураторская стратегия отличается от подхода куратора-без-инвалидности – доброхота, «правильного», но не сведущего в этой теме, движимого самыми лучшими намерениями, но не способного их реализовать? Как убедить их, что моя цель состоит в том, чтобы сконструировать новый дискурс вокруг тела и инвалидности? По сути дела, моя главная мысль такова: пока что еще не выработали язык для описания тех типов воплощенных, эмотивных отношений, в которые наши разнообразные тела вступают с миром, и, уж конечно, слово на букву «и» не полностью выражает дефиниции, окружающие комплексное воплощение.

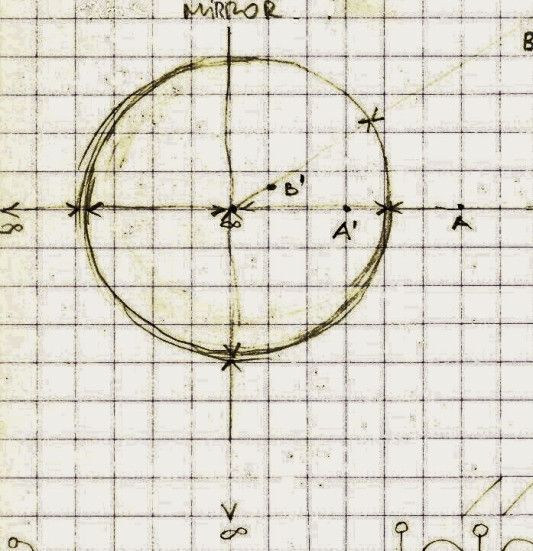

Чтобы начать вырабатывать такой язык, я вступила в пространные переписки по электронной почте, рассуждая о том, как настроить и модифицировать слово на букву «и» таким образом, чтобы все художники чувствовали себя с ним комфортно. Особенно интересным в этом отношении оказался разговор, который сложился у меня с австралийским художником Майком Парром и который продолжается по сей день. Парр родился с одной рукой. С 1970-х годов он остается одним из первопроходцев в сфере концептуального искусства и перформанса в Австралии, в особенности экстремального телесного перформанса (extreme body performance). Например, в 1977 году Парр шокировал аудиторию перформансом, в ходе которого симулировал «отрубание руки»: он притворялся, что ампутирует себе левую конечность, провоцируя у публики глубоко укорененные страхи членовредительства, увечья и кастрации.

Изначально, получив мое приглашение стать частью крупной новой выставки, над которой я тогда работала, Парр ответил с воодушевлением, что будет рад стать частью проекта, но на следующий день прислал мне письмо, в котором говорилось: «Я слишком поспешно прочитал ваши материалы. Проект выставки показался мне […] очень интересным. К сожалению, я не идентифицирую себя как художника-«с инвалидностью», и весь смысл моей работы заключается в сопротивлении этому ярлыку и особым контекстам. Боюсь, я не смогу быть частью вашего проекта». [1] Я была глубоко разочарована этой, как показалось мне, рефлекторной, необдуманной реакцией на слово на букву «и», которое упоминалось в моем выставочном проекте лишь однажды. В ответ я написала: «Я выбрала вашу работу не потому, что решила, что вы идентифицируете себя как человек с инвалидностью – я выбрала ее как раз по тем самым причинам, которые вы упоминаете: как способ сопротивления ярлыкам и специальным контекстам. Я отобрала ВСЕХ остальных художников для участия в выставке и по другой причине: все они размышляют о том, как мыслить тело – ВСЕ тела – в новых контекстах и новых дискурсах. В этом суть исследования, которым я занимаюсь для своей докторской диссертации: переосмыслить и дестабилизировать категории и ярлыки. Слово «инвалидность» влечет за собой такую гигантскую стигму, что я пытаюсь освободить, очистить его от всего этого».

В ответ Парр писал: «По моему опыту и по моему мнению невозможно «сопротивляться ярлыкам и особым» контекстам, если вы сводите воедино художников на основании того, что всех их объединяют какие-то физические ограничения». [2] После нескольких сообщений, которыми мы обменялись в этом споре, я призналась, что идентифицирую себя как человека с инвалидностью, на что Парр заметил: «Я готов признать, что мои битвы с художественным миром Австралии за последние сорок лет могли травмировать, надломить меня. […] Интересно, можно ли курировать выставки, не упоминая проблему инвалидности, но включив в эти выставки работы художников с инвалидностью?» [3] Хотя может показаться, что я успешно противостояла предубеждениям Парра относительно моей методологии как куратора, он тоже поставил передо мной нелегкую задачу: попытаться курировать выставки, в которых инвалидность и физические ограничения были частью моей идеологии и политики, не прибегая при этом к языку инвалидности с тем, чтобы избежать упрощающих и унизительных категорий и ярлыков.

На противоположном от Парра конце спектра находится художник и критический теоретик Джозеф Григели, по мнению которого искусство все больше строится на «присутствии художника, и здесь тело художника становится частью тела работы». [4] Нравится нам это или нет, утверждает Григели, но художники «постоянно находятся под воздействием гравитационного поля рационализации [инаковости, отличия]», хотя некоторые из них и «сумели более или менее успешно избежать ее или хотя бы забыть о своей субъектной позиции».

Отныне здесь и проходит магистральная ось моей работы как куратора, на которой я должна балансировать, не теряя из вида пространство по обе стороны от нее: задача рискованная и тяжелая, но и чрезвычайно продуктивная. С одной стороны, мне нужно вовлекать в общую задачу художников, занимающихся интеллектуальными, критическими темами, одновременно оставляя им место для независимости и уникальности каждой работы в ее собственном опыте комплексного воплощения. С другой стороны, от меня требуется стратегическое мышление, реалистичность и прогрессивность в использовании языка вокруг слова на букву «и» с тем, чтобы каким-то образом создать ощущение «движения за пределы, вовне» его лимитирующего влияния.

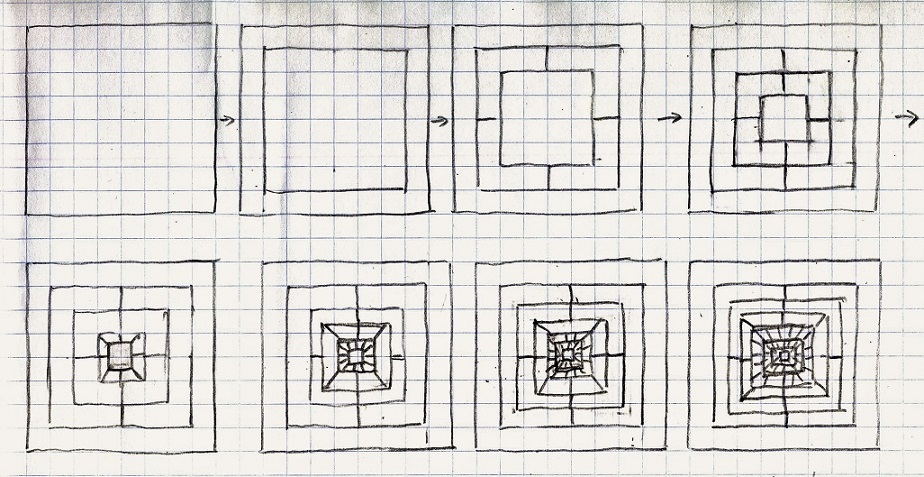

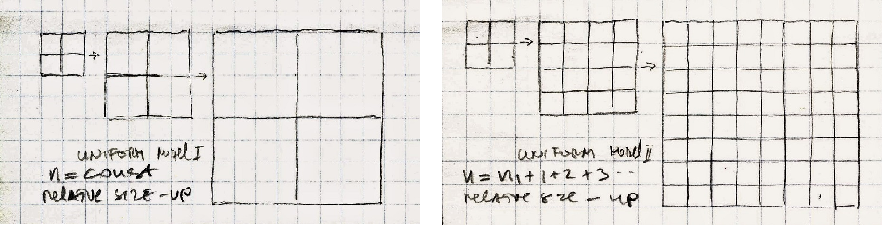

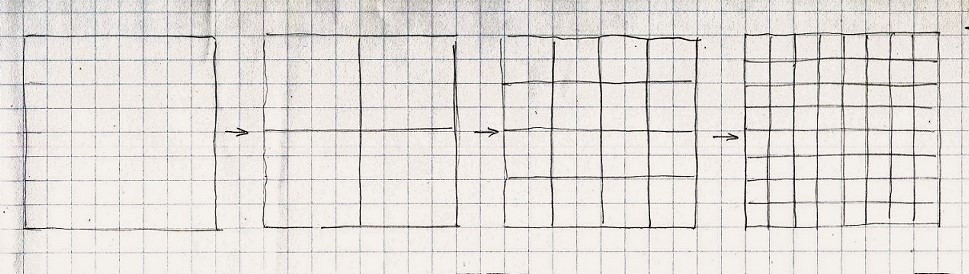

Несколько художников, с которыми я плотно сотрудничала прежде, уже выразили желание «двигаться дальше» в своем искусстве, намеренно определяя условия и термины своих индивидуальных художественных практик. Например, Суонсон и Уолкер, участвовавшие в моей выставке «К чему способно тело?», пытаются дестабилизировать упрощающие и унизительные концепции роста, размера и масштаба, вписывая свой частный опыт жизни с дварфизмом. Суонсон написала мне: «Я бы сказала, что моя работа в меньшей степени обо мне и моем опыте и переживаниях, и в большей степени о том, как люди взаимодействуют со мной. То есть я представляю публике свое тело, выставляю его на обозрение, как будто говоря: «Вот мой рост» или «Такой у меня рост по сравнению с кем-то еще». Но кроме этого, в своей работе я пытаюсь вовлечь зрителей в диалог, говоря им, что я знаю, что именно это они и думают, встречаясь со мной или сталкиваясь с инаковостью, с отличиями, и попытаться подумать о том, что можно сделать для того, чтобы выйти за рамки этих мыслей и представлений. [5]

В стремлении пойти дальше, выйти за редуцирующие рамки терминологии спустя год после участие в выставке, Суонсон отправилась в художественную резиденцию в колледже Хаверфорд в Пенсильвании. Проект, над которым она работала во время резиденции, был удачно озаглавлен «Сопротивляясь репрезентациям». [6] Я считаю, подобные проекты дают художнику возможность общаться с единомышленниками из числа увлеченных той же проблематикой студентов и профессуры для поиска продуктивных решений.

Суонсон вторит и Корбан Уолкер: «Дело не в том, что я хочу объяснить свою позицию или что-то вроде того», и продолжает: «Моя работа не слишком подпадает подо все эти категории [инвалидности] […], скорее, она стремится выйти за рамки […] в другие сферы […]; она вовсе не о том, чтобы пробить потолок. [Эта работа] имеет очень личное значение для меня в том смысле, что отражает мою идентичность: кто я, кем меня воспринимают, как и где […]. Я воспринимаю, что происходит в этом здании или внутри и вокруг меня. Но я не обязательно свожу все […] к моей инвалидности. Я люблю, когда она открыта [для интерпретаций], вот что значит показать хорошую работу». [7]

Развивая сказанное Суонсон и Уолкером, я берусь утверждать, что и другая участвовавшая в моем проекте «К чему способно тело?» художница Кристин Сун Ким тоже стремится выйти за границы нормативного понимания телесного опыта, при этом избегая определений или категоризаций своей художественной практики внутри определенного «ящичка» или «ячейки». В октябре 2012 года в интервью о своем участии в выставке, организованной колледжом Хаверфорд, художница призналась, что «испытывала некоторое сопротивление самой идее инвалидности»: «Я воспринимаю свою работу как работу художницы, а не художницы с инвалидностью. Само слово «инвалидность» влечет за собой огромную стигму. Но после того, как я поговорила с Амандой, […] я прониклась тем, как она хотела пойти и втолкнуть себя в это пространство […], как будто переосмысляя людей с инвалидностью или художников с физическими особенностями. Я не хотела, чтобы меня помещали в определенный ящичек с ярлыком, но после беседы с куратором я заразилась ее видением, и мне захотелось увидеть, к чему все это приведет». [8]

Обратная сторона этой медали инклюзивности/эксклюзивности –вопросы, которые я подчас слышу от художников о том, почему я включаю в свои кураторские проекты работы тех, у кого явно нет никакой инвалидности. На поверхность выходят всевозможные способы позиционирования. Как пишет Фокс в своем эссе 2009 года «Оставляя позади Венеру: новые пересечения инвалидности, женщин и скульптуры» к выставке «Ре-формации: инвалидность, женщины и скульптура»: «Кто создает искусство инвалидности? Можем ли мы сказать, что любой, критикующий навязывание и насаждение нормальности, тем самым создает искусство инвалидности? Только ли люди с инвалидностью могут этим заниматься? Или активисты, выступающие за права людей с ограниченными возможностями? Учитывая тот факт, что исторически люди с инвалидностью были лишены голоса, возможности заявить о себе и своих правах, каково место художника-без-инвалидности в дискуссиях, тесно связанных с вопросами инвалидности?» [9] Я каждый день размышляю о важных вопросах, поставленных Фокс, применительно к своей кураторской практике.

Подобного рода дилеммы и вызовы естественным образом приводят нас к тому, чтобы применить схожие вопросы к деятельности куратора и к агентности куратора. Например, нельзя не задаться вопросом: у кого есть право курировать искусство инвалидности и контролировать его послания таким образом, чтобы они не замалчивались, не искажались, а напротив, транслировались громко и четко? Каково место куратора с инвалидностью (в противовес куратору условно здоровому) в постановке вопросов и артикуляции проблем, связанных с инвалидностью? Суини заключает, что кураторы и художники, работающие с контентом, имеющим отношение к инвалидности, должны подвергать честному критическому анализу природу властных отношений между ними, и что благие намерения как таковые являются особенно сомнительным мотивом для курирования выставки об инвалидности. Более того, она утверждает, что «лучше всего подготовлены к работе с этими критическими проблемами и вопросами, а также историей экспонирования именно художники с инвалидностью и кураторы, вооруженные значительными знаниями об искусстве и истории инвалидности, работают ли они сами по себе или в сотрудничестве с другими профессионалами в сфере искусства». [10] В этом смысле информированные кураторы могут принимать во внимание историю инвалидности как медицинской диковины, выставленной на потребу толпы, но не работать в том же русле.

Я бы хотела добавить, что моя собственная идентификация как человека с ограниченными возможностями (а значит, куратора-с-инвалидностью) подкрепляет предположение Суини поскольку, как показывают мои встречи с целым рядом художников, мои личные, тесные отношения с инвалидностью и ее стигмами позволили мне выйти на определенных художников и соприкоснуться с ними таким образом, как было бы невозможно, не будь у меня этих физических ограничений. Иногда за последние несколько лет мне выпадала счастливая (или несчастливая?) возможность артикулировать мою собственную позицию или отношение к инвалидности, чтобы завоевать уважение и доверие художников, с которыми я работаю. Я предполагаю, что меня воспринимают как куратора, понимающего, что такое инвалидность, потому что моя идентичность – идентичность инсайдера, человека с инвалидностью, знакомого с этой темой не понаслышке, а лично, а значит, я не допущу никаких покровительственных, снисходительных и высокомерных интонаций в моих проектах.

Я даю художникам [возможность выразить свою] агентность настолько, насколько агентностью обладаю я сама как куратор с инвалидностью; даю им возможность контролировать то, в какой контекст помещается их работа и как именно она экспонируется. Но можно ли сказать, коль скоро сообщество кураторов и исследователей инвалидности сегодня обитает в пространстве доверия и знания об инвалидности, что это дает нам больше неосознанной свободы экспериментировать как кураторам, чувствующим себя комфортно с материалами данной проблематики? Возможно, это необходимое предварительное условие для куратора в будущем, желающего экспериментировать с контентом, связанным с инвалидностью. В любом случае, я чутко ощущаю, что как у исследовательницы и куратора, идентифицирующего себя как человека с инвалидностью, у меня, ровно как и у моих коллег-кураторов, есть особая возможность внести свой вклад в переосмысление отношения инвалидности к социальными и культурным концептуальным схемам внутри визуальной культуры. Вот что я могу предложить академической сфере для достижения этих целей:

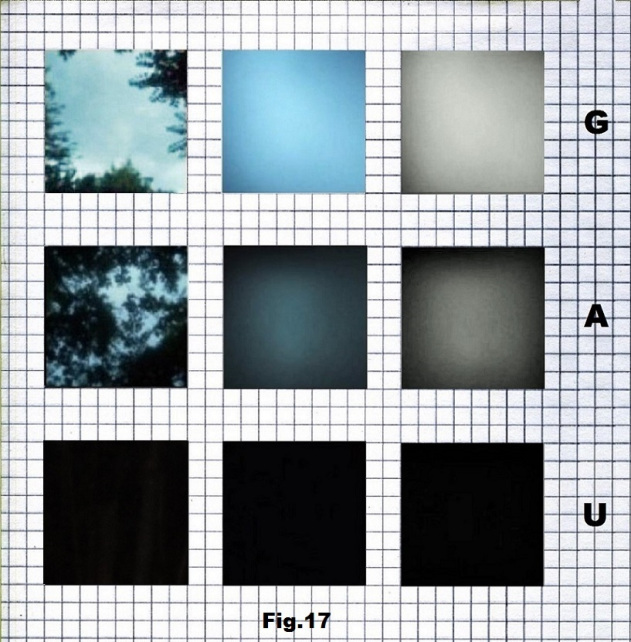

— более глубокое прочтение работ современных художников с инвалидностью;

— переосмысление современного искусства состоявшимися художниками с инвалидностью и без (теми, кто «снаружи», и теми, кто «внутри») через призму теоретических подходов академического исследования инвалидности (disability studies);

— критику мейнстримного искусства, экспроприирующего язык инвалидности удручающим нас образом, в надежде переломить подобного рода практику.[11]

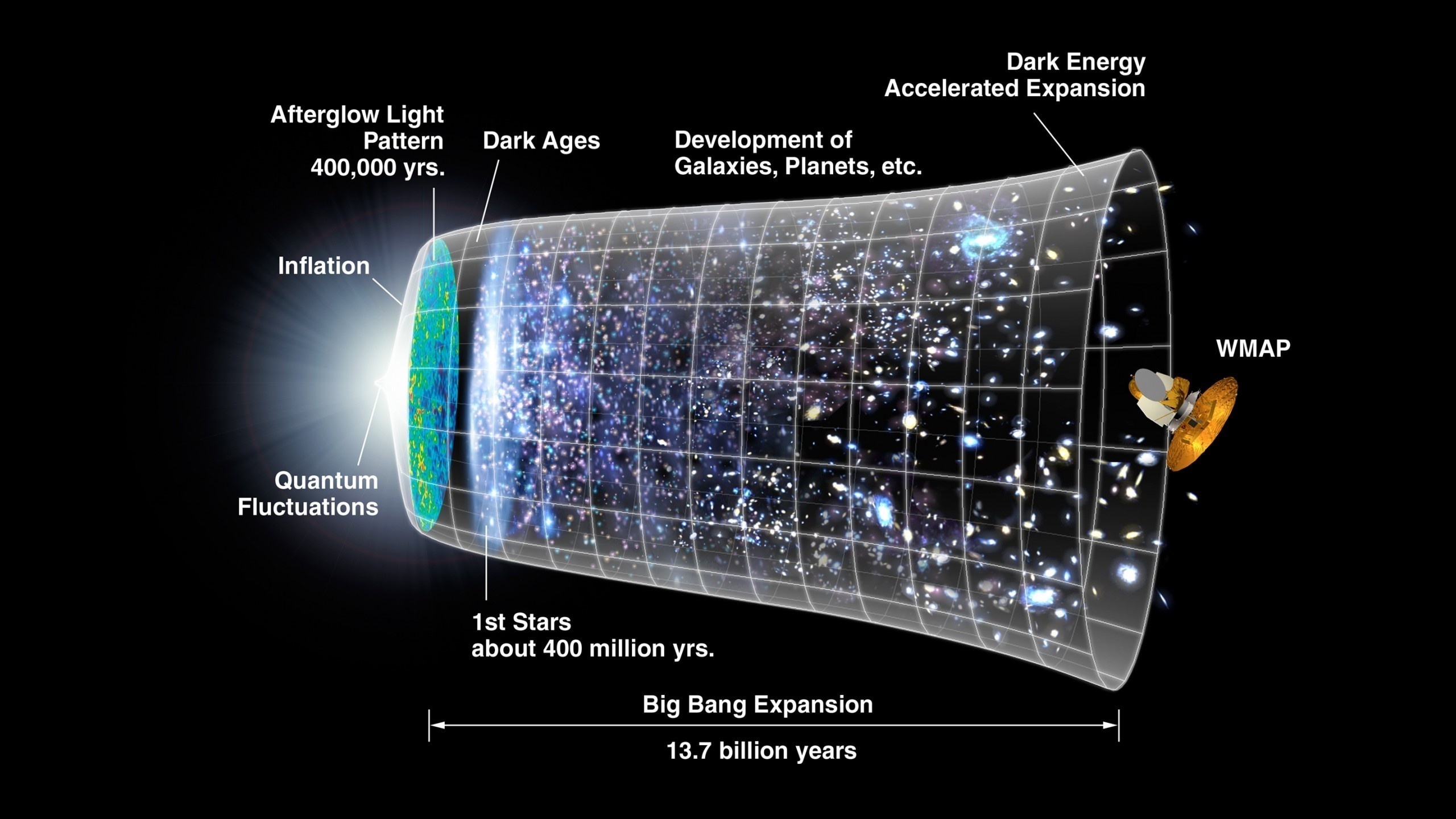

Как эти сферы моих интересов могут продуктивно пересекаться, станет ясно в будущем. Важно, что мой проект включает в себя эти компоненты в силу того, что я пытаюсь стратегически оживить дискурсивные поля визуальной культуры, искусствоведения и истории искусств, а также дискурс современного искусства как с точки зрения инсайдера, так и с точки зрения аутсайдера. Другими словами, я бы хотела говорить как человек, действующий внутри канона, одновременно внедряя другие точки зрения посредством интертекстуального подхода. [12]

Продолжая свою работу, я вижу свою задачу в том, чтобы быть одновременно в центре и на периферии и, вторя теории, которую я задействую, дестабилизировать каждую из этих позиций. Я надеюсь приложить подходы и оптику академического изучения инвалидности, т.н. disability studies, к визуальной культуре, которая вскрывает прочтения, о существовании (и отсутствии) которых в публичном представлении мы даже и не подозревали.

Художники с «инвалидностью» могут ставить под сомнение в своей работе культуру, среду и «нормативные» практики через призму инвалидности, но это не просто средство для достижения цели. Вопрос в том, «как можно выйти за рамки инвалидности, пойти дальше, одновременно черпая из нее внутренние силы, уверенность и возможности?» Эти цели могут показаться противоречащими друг другу. Например, хотя я и верю, что принятие собственной инвалидности может быть невероятно сильным шагом, дающим человеку дополнительные силы и возможности, я стремлюсь избежать геттоизации и самой себя как куратора, и тех художников, которых я курирую. Как отмечает Сими Линтон, в нашем языке на сегодняшний день есть дефицит терминов, описывающих инвалидность как-нибудь иначе, чем как проблему, так что поиск дефиниций инвалидности – это одновременно и интересный вызов, и сущее наказание. [13] Однако, как и в случае с проблемой «визуальной культуры», определяющей саму природу музея, что произойдет, если подумать об этом вызове/проклятии как о возможности взять на вооружение более богатый и сложный язык или просто подумать об опыте инвалидности или комплексной воплощенности? По словам Барбары Хиллайер, «вместо того, чтобы создавать дихотомии хороших и плохих слов, можно попытаться использовать точные означающие, характеристики, описательные термины […] можно пытаться распознавать свои собственные определения. […] Это довольно неловкий, трудновыполнимый и замедляющий коммуникацию процесс, создающий массу неудобств, [но] он увеличивает сложность и многогранность [нашего понятийного аппарата]». [14]

В конце концов, как куратор, которая, так случилось, живет с дварфизмом и работает с художниками с инвалидностью и без или теми, кто идентифицируется с инвалидностью, мне нужно быть предельно осторожной и внимательной, чтобы не пропустить интерсекциональные особенности их гендерных, культурных, расовых или поколенческих контекстов и избежать сведения их всех к единому знаменателю, против которого я выступаю своими проектами и выставками, подобными выставке «К чему способно тело?». Безусловно, эти непростые проблемы указывают на сложность не только курирования выставок об инвалидности, сложность, связанную со структурой, восприятием, языком, отношением и интенциями художника, но также вскрывают многосоставные, сложноорганизованные отношения между художниками и кураторами – а часто, и очень разные способы их идентификации с инвалидностью. Несмотря на эти сложности и вызовы, художники с инвалидностью располагают агентностью, и их работа заслуживает того, чтобы быть рассмотренной в общем поле художественной практики, интегрируя складывающийся дискурс комплексной воплощенности в дискурсы критического искусства и академического изучения инвалидности. Как этого достичь? Художники и я сама пытаемся найти пространство, некую зону, в которой наша работа может признана наряду с работами наших коллег по цеху.

Инвалидность в дискурсивном программировании

В этом разделе я исследую то, каким именно образом я планирую мыслить за рамками «главного события» экспонирования объектов, чтобы дискурсивные аспекты программы, вроде выступлений художников, перформансов, кинопоказов, симпозиумов и круглых столов, имели тот же вес, что и сама выставка, а не просто считались «довеском» к основному блюду, как уже говорилось во вступлении. Я приведу несколько примеров программ, которые, как мне кажется, обитают в кураторском пространстве, двигаясь за пределы материальности, осязаемости объекта. Начну я с круглого стола, озаглавленного «К чему способно тело? Исследуя инвалидность в современном искусстве», который состоялся в 2012 году. Затем, коротко остановившись на традиционных выступлениях художника/куратора и затронув художественные перформансы и арт-резиденции, я перейду к обсуждению интервью, которые в 2013 году я взяла по скайпу с художниками, участвовавшими в проекте «Калеча кибер-пространство».

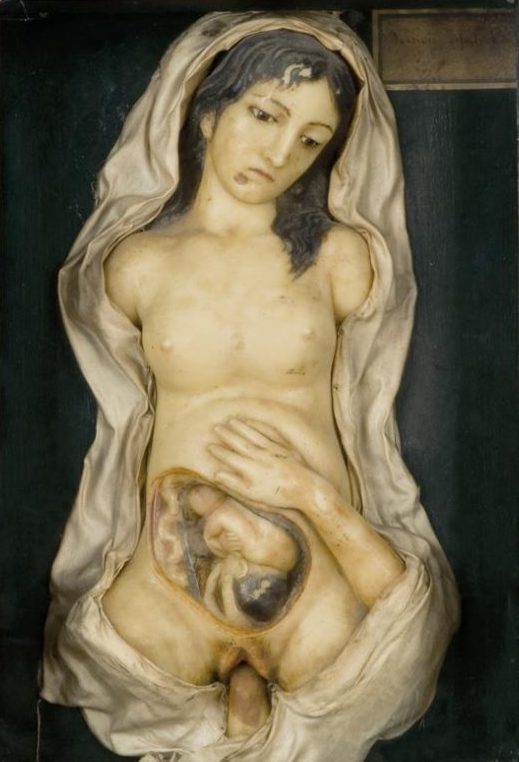

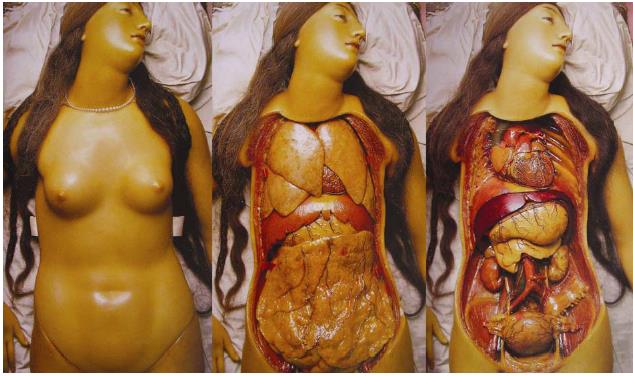

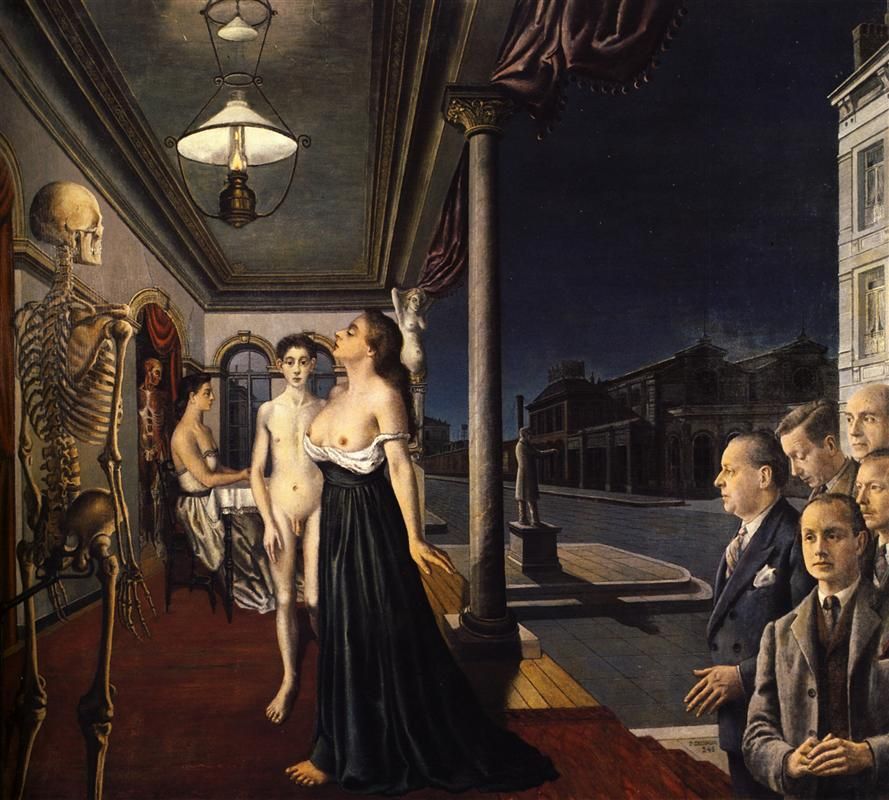

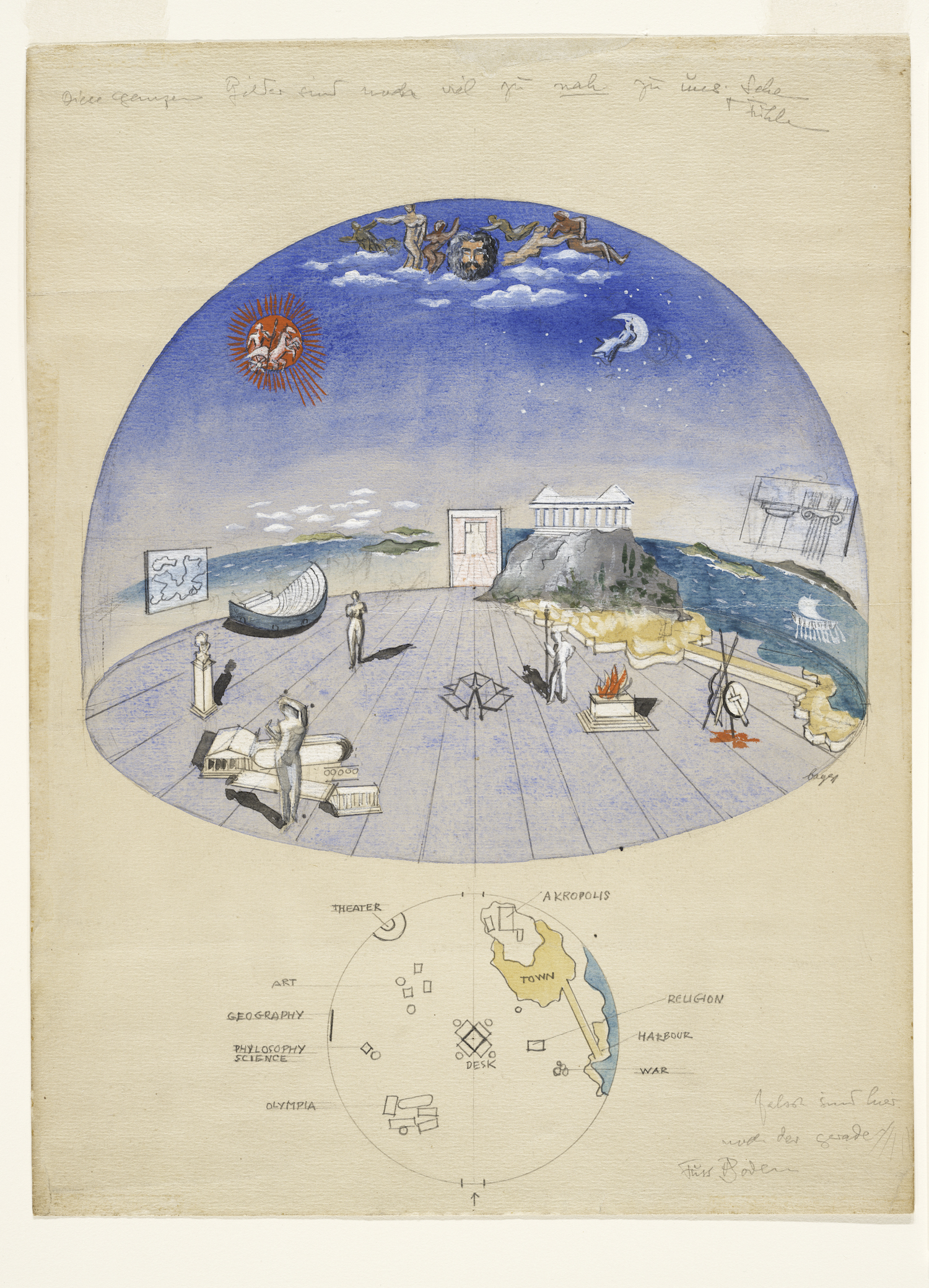

В круглом столе, который я организовала в 2012 году в Калифорнийском колледже искусств (CCA) в Сан-Франциско, принимали участие несколько признанных академических исследователей в области инвалидности, а также художники, среди которых были Джорджина Клиге, Кармен Папалиа, Энн Миллет-Галлант, Катрин Шервуд, Сунаура Тейлор, Розмари Гарланд Томсон и (по скайпу) Тобин Сиберс. Впервые факультет визуальных и критических исследований CCA и координационная группа в поддержку этнического и социокультурного многообразия президента колледжа поддержали эту дискуссию как попытку исследовать главенствующие парадигмы на пересечении инвалидности и современного искусства. Среди вопросов, обращенных к участникам, я бы отметила следующие: Как можно дестабилизировать упрощающие и умаляющие честь и достоинство репрезентации тела с физическими ограничениями, которые мы наблюдаем в западных художественных и кураторских дискурсах, которые конструируют инвалида как монстра, фрика, калеку, уродца, обезображенное, гротескное существо? Как современный мир искусства может изменить эти негативные представления и смыслы, которыми наделяются тела с инвалидностью, чтобы освободить пространство для более тонко нюансированных, сложносоставных репрезентаций, охватывающих разнообразные художественные сферы? Какими методологиями и стратегиями пользуются сегодняшние художники, чтобы передать новый визуальный и текстуальный язык, сложившийся вокруг союза между наглядной, зримой репрезентацией и идентичностью?

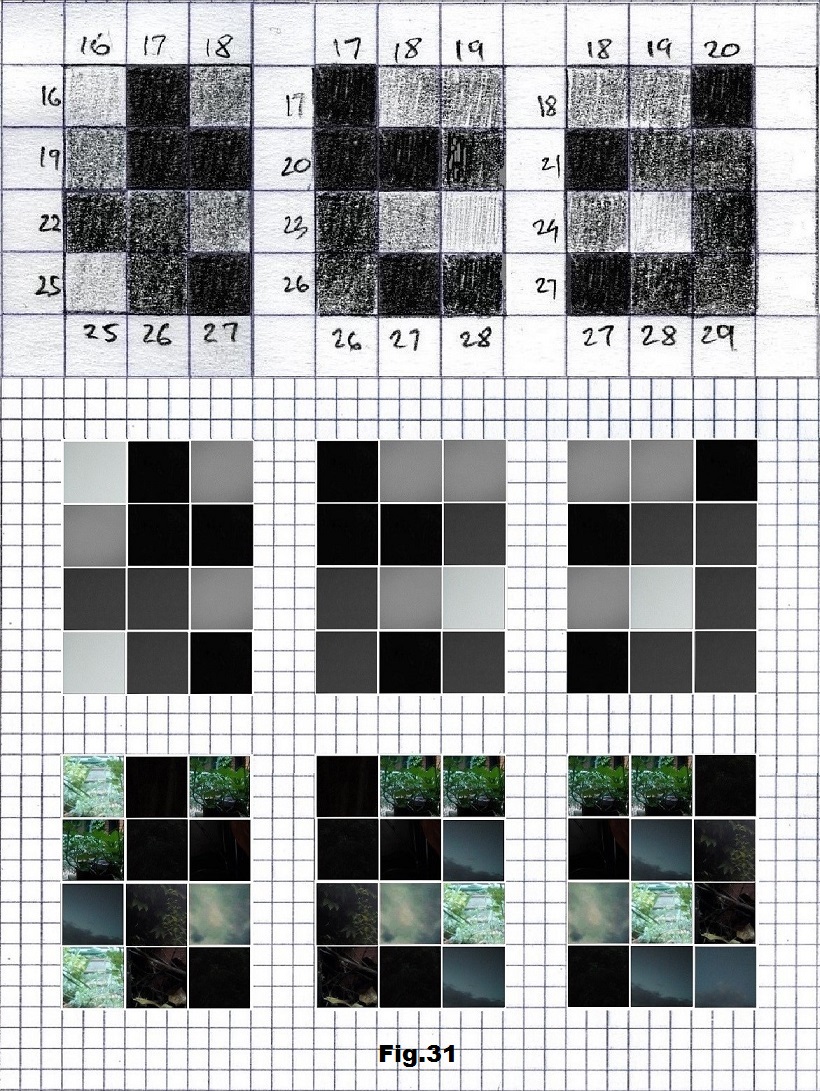

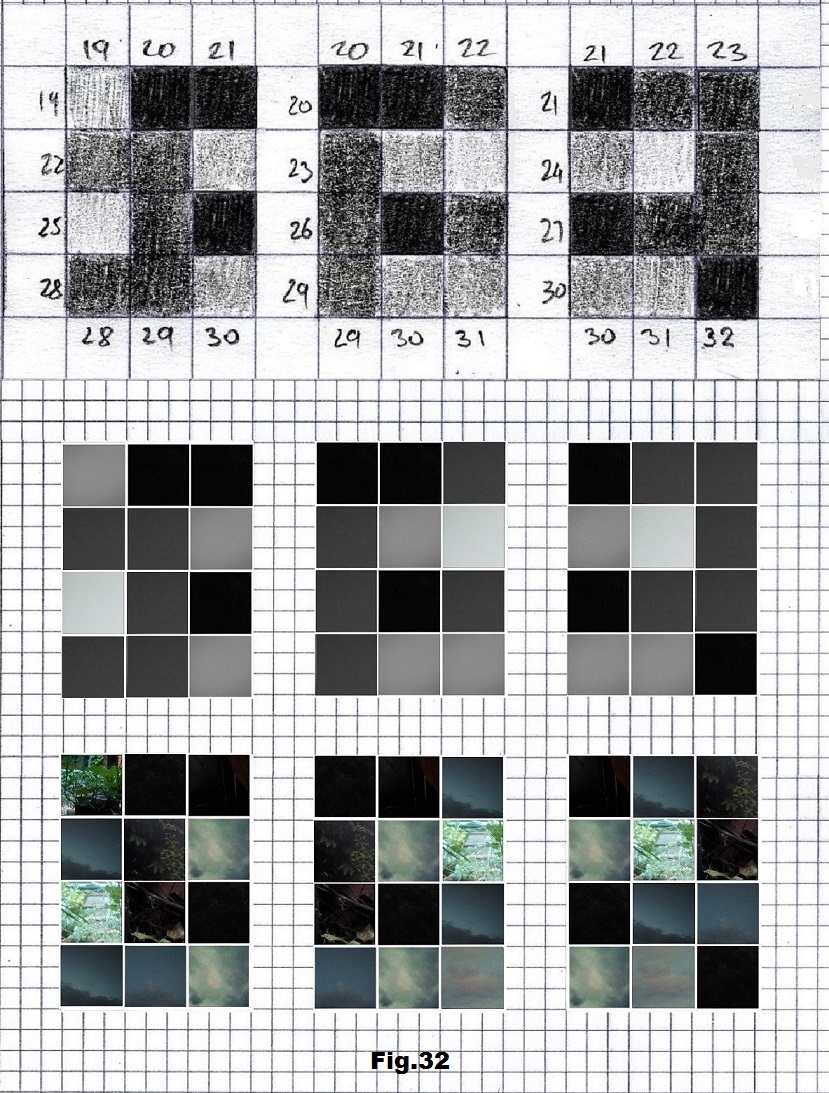

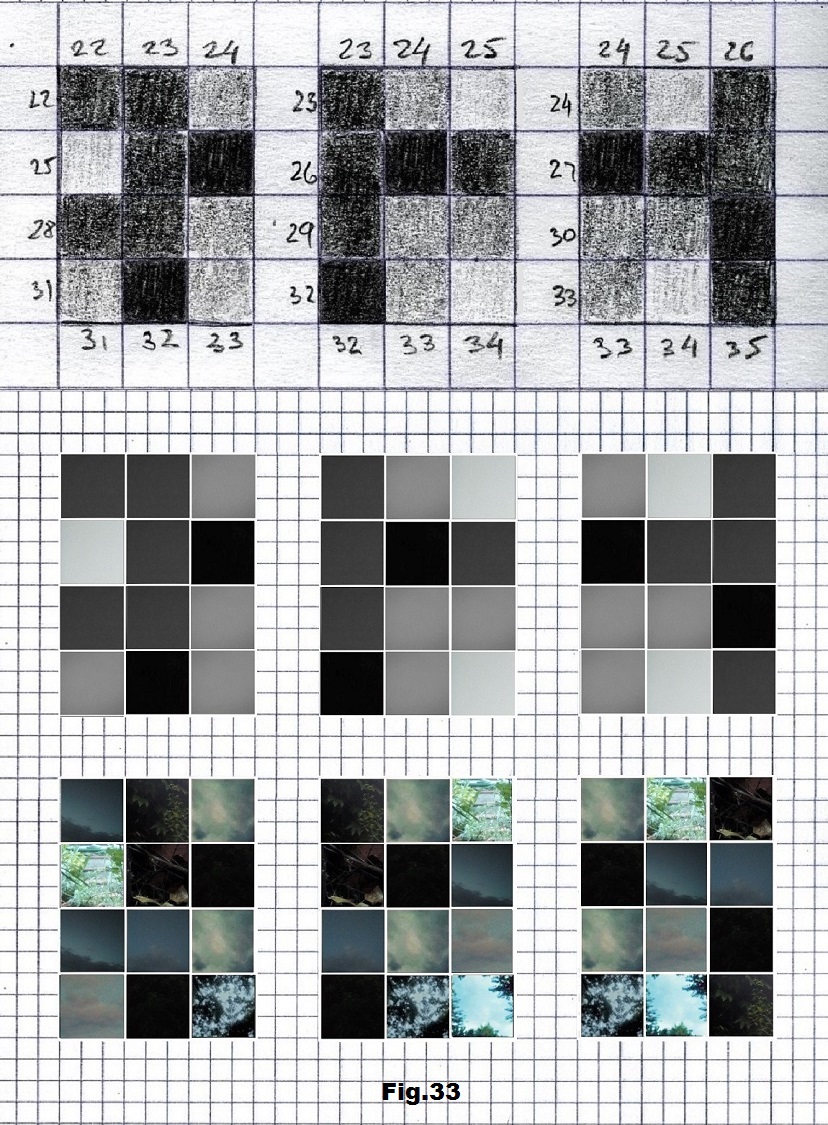

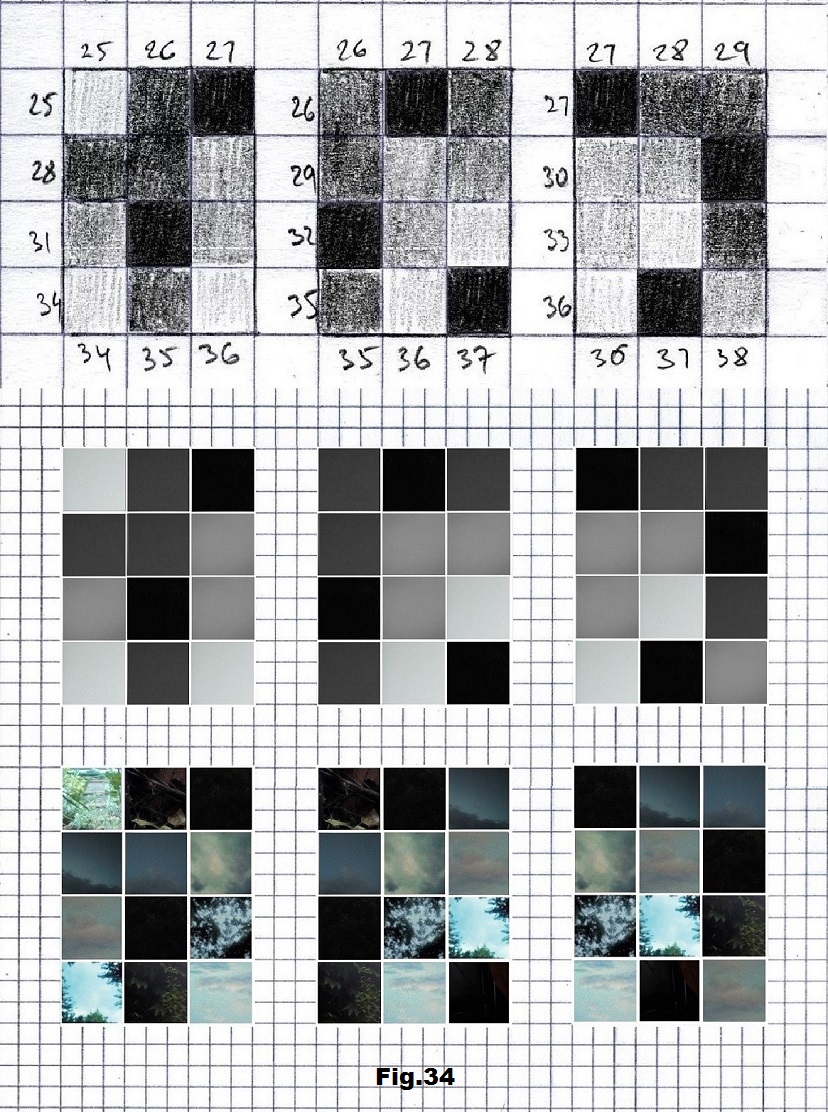

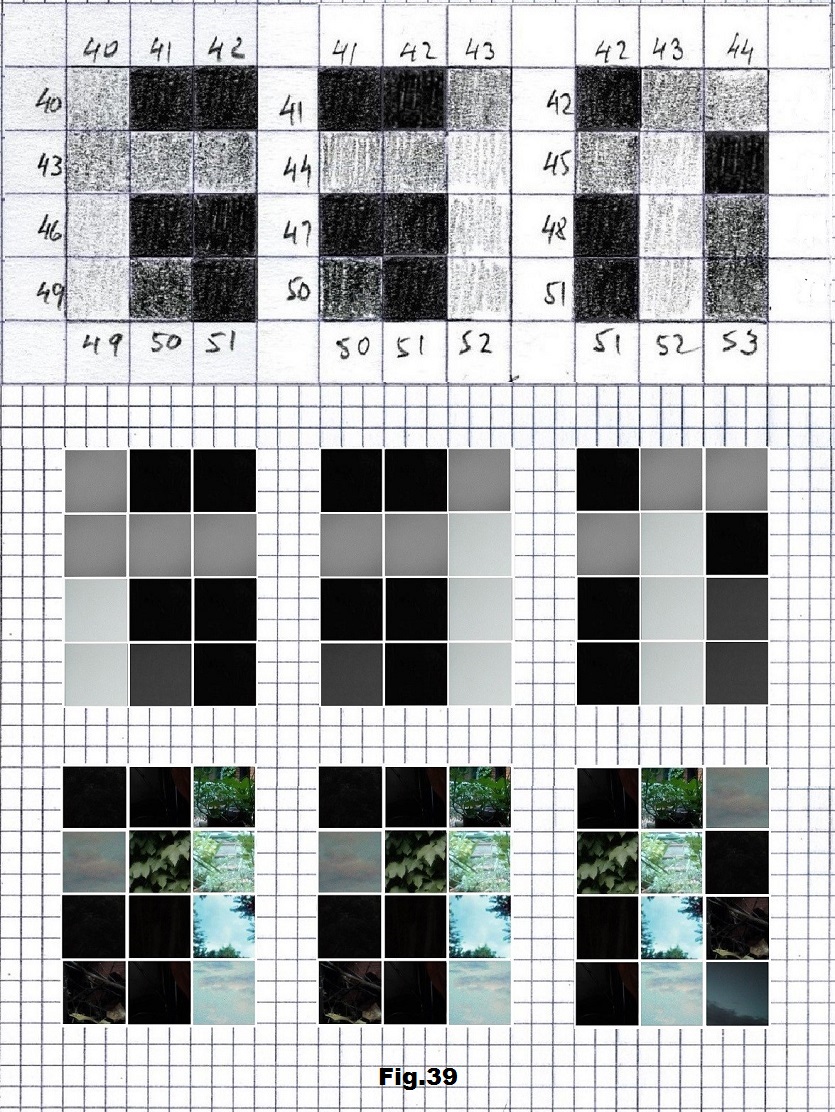

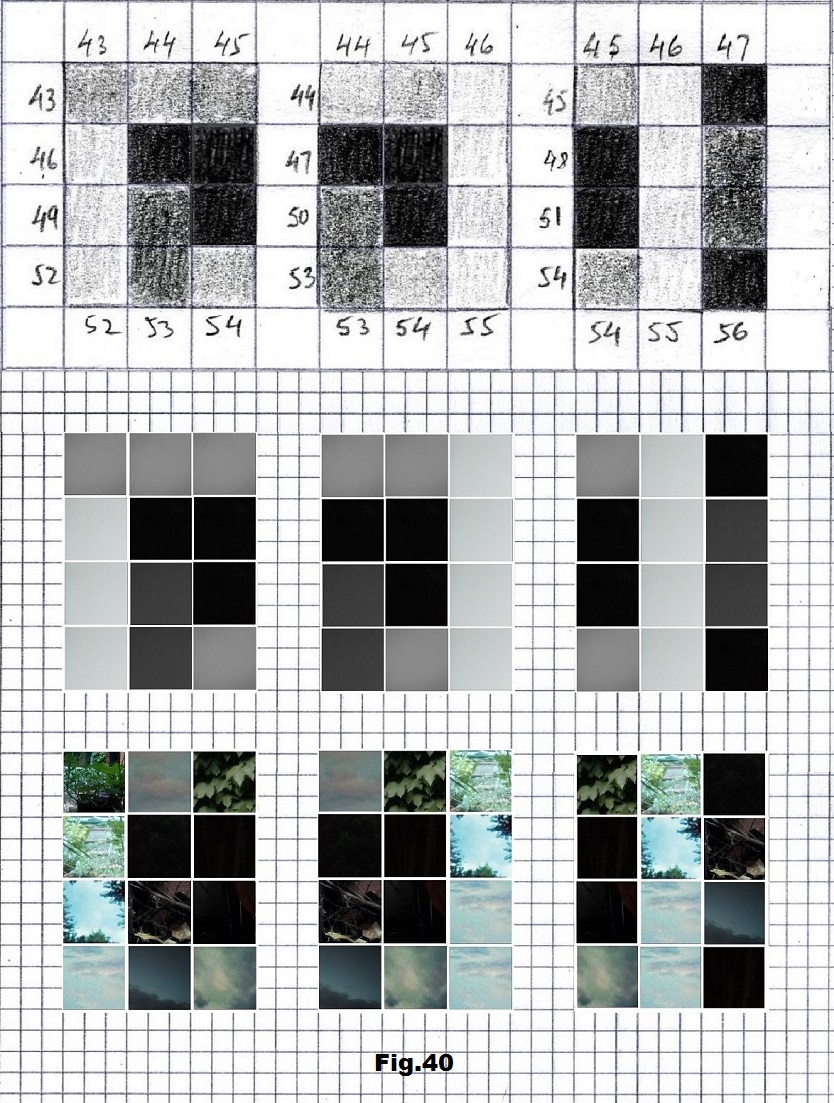

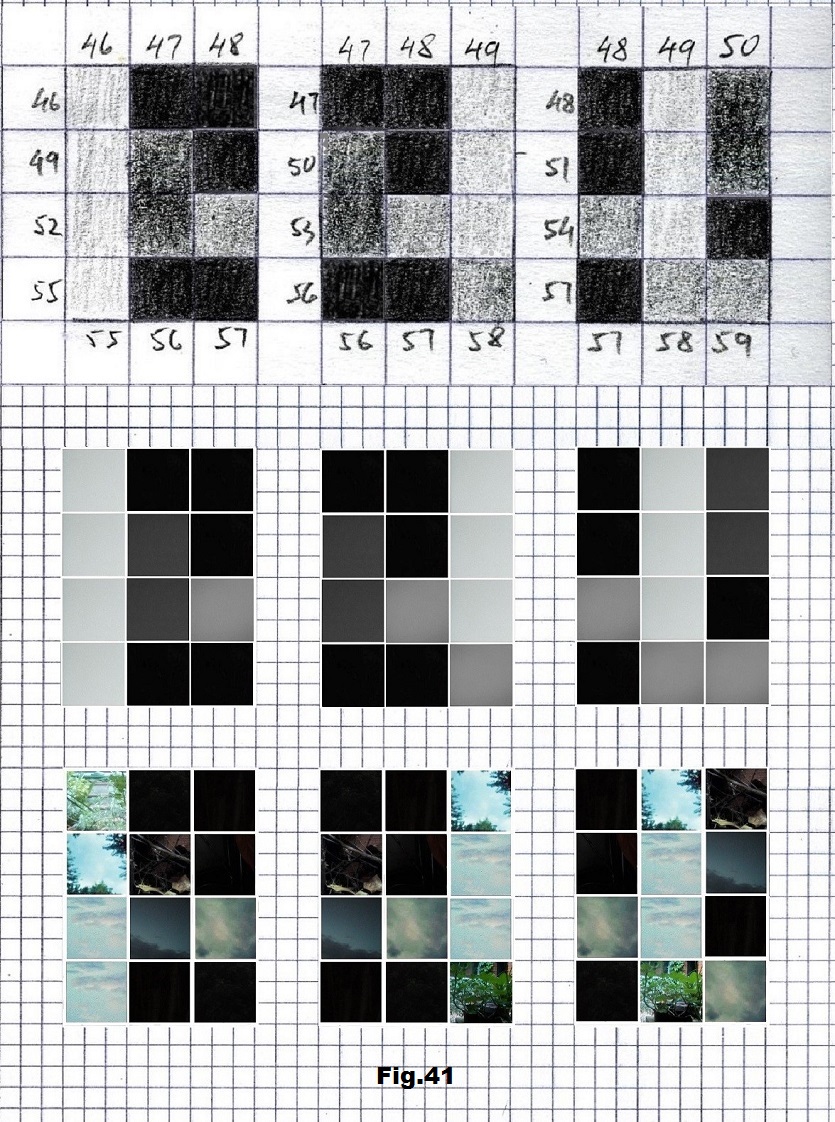

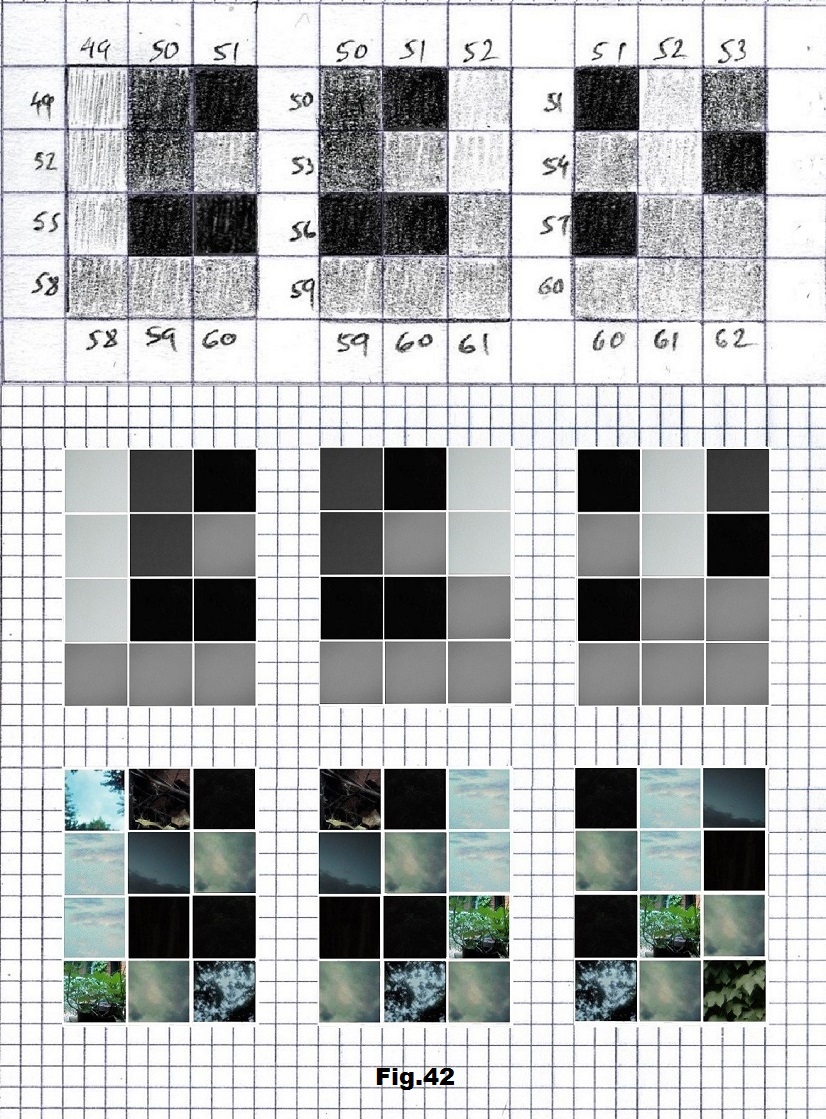

Круглому столу предшествовала трехминутная слайд-презентация, собравшая изображения провокационных работ современных художников (некоторые из вошедших в нее произведений – вполне канонические, другие принадлежат подающим надежды молодым художникам), но все они, отобранные особым образом, проливают свет на опыт инвалидности и заставляют аудиторию переосмыслить свои представления об искусстве, которое прежде необязательно было связано с инвалидностью. Я записала аудио-гид с описаниями слайдов, а также пригласила сурдопереводчиков. Результатом двухчасовой сессии стал интереснейший, богатый смыслами диалог, который вскрыл обширные лакуны в нашем понимании темы для ее дальнейшего исследования и изучения и оставил множество важных вопросов, на которые нам еще предстоит найти ответ. Круглый стол, который состоялся 17 февраля 2012 года с 19.00 до 21.00, можно увидеть по ссылкам в youtube: первая часть, вторая часть.

Как двухдневная конференция и симпозиум, о которых я уже писала в статье «Говоря о слепоте: музеи, доступная среда и дискурсивный поворот», [15] были не менее важны, чем сама выставка, потому что позволили участникам рассмотреть комплексную воплощенность в новых критических формах, так и дискуссия, собравшая участников вокруг круглого стола, явилась важным подготовительным шагом к выставке «К чему способно тело?», которая открылась в колледже Хаверфорд спустя восемь месяцев. Мероприятия, собирающие за одним столом художников, кураторов и критиков ради обсуждения тех последствий и вызовов, с которыми сопряжена их роль «формирователей процесса» (process shapers) и «строителей программ» (programme builders), как обозначает ее Смит, в контексте кураторской работы с инвалидностью и доступностью среды – важнейшие элементы кураторского паззла.

Работая над проектом «Зеркало Медузы», я пригласила выступить несколько художников, в частности Нила Маркюса (по скайпу), Сунауру Тейлор и Сэди Уилкокс. К ним присоединилась Джорджина Клиге, исследовательница из Калифорнийского Университета в Беркли. И снова, как и в случае с круглым столом в CCA, мне показалось важным привлечь к разговору исследовательницу инвалидности со сложившейся репутацией в академической среде, чтобы поделиться с аудиторией соображениями о комплексной воплощенности, отличающимися от точки зрения художников.

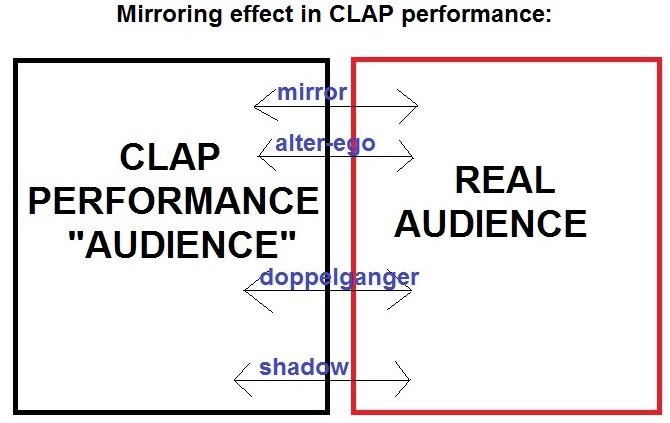

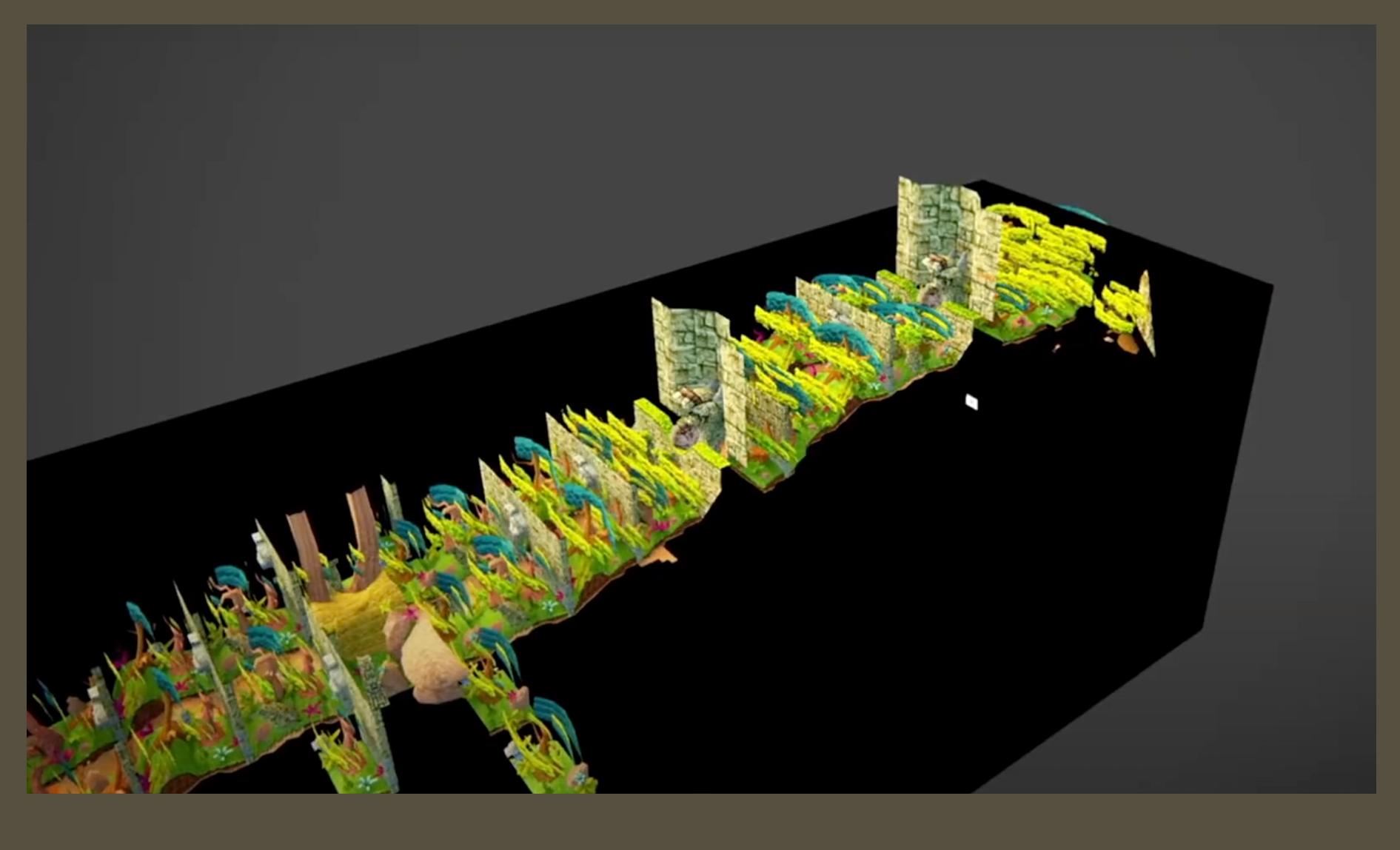

Проект «К чему способно тело?» представил на суд зрителя более широкий охват дискурсивного программирования как критического элемента выставки. Учитывая тот факт, что сама выставка состоялась в галерее Cantor Fitzgerald на территории кампуса колледжа Хаверфорд, дискурсивное программирование оказало более личное, интенсивное воздействие на академическое и студенческое сообщества. Первым дискурсивным событием стал саунд-перфоманс Кристин Сун Ким, состоявшийся на приеме 26 октября 2012 года. В завораживающем выступлении Сун Ким соединялся голосовой аппарат самой художницы (крик, сопение, стоны и бормотания в микрофон) и звуки, которые она создавала при помощи разнообразных предметов (попеременно стуча кулаком в стену и хлопая по ней открытой ладонью, раскачивая микрофон и рисуя им кульбиты в воздухе, таща его по поверхности пола, записывая отсчет метронома). [16]

Если говорить о визуальном поле, нельзя не упомянуть работу «Говорящие рисунки #1–#10» (2012): эти рисунки [глухой от рождения] Кристин Сун Ким переводили звук в изображение. Гвозди, кисти и писчие перья, которые художница предварительно обмакнула в чернила, танцуют по поверхности круглых деревянных дисков от вибраций голоса самой Сун Ким, раздающегося из сабвуферов (низкочастотных динамиков) и колонок, расположенных под деревянными панелями. Галерея развесила десять работ, входящих в серию «Говорящие рисунки», после перформанса Сун Ким. Наряду с кожей барабана, низкочастотными динамиками, бумагой, предметами и другими материалами, конечным результатом этого проекта стала физическая и визуальная запись звуков. Сун Ким агрессивно и решительно соединила вместе различные медиа в попытке открыть новое пространство полномочий/владения и перестроить информационные иерархии. Один из зрителей перформанса заметил: «Во время ее живого представления усиленный микрофоном звук ее голоса часто становился настолько оглушительным, что люди в зале зажимали уши руками или делали страдальческие гримасы […] Сун Ким работала со своим голосовым аппаратом таким образом, что рождался звук, похожий, как мне показалось, на нечто среднее между тревожным гудением и воплем. Этот звук действовал мне на нервы, я мог представить себе, как слышу его из другой комнаты и не могу не побежать туда, чтобы проверить, все ли там в порядке со всеми. В какой-то момент представления я оказался взвинчен до предела, потому что звуки порождали во мне панические ощущения, как зритель я испытывал стресс […] [Будучи глухой] и используя свой собственный голос для создания звуков, Ким опрокидывает социальные нормы и выталкивает и себя, и зрителей из зоны комфорта. Вероятно, ее перформанс можно назвать ненормальным, отклоняющимся от норм, девиантным». [17] Пронзительный (и, возможно, девиантный) шум, создаваемый Сун Ким, мощно, радикально, стихийно и инстинктивно облек в плоть и кровь действия, предпринимаемые фигурой глухого/слабослышащего человека, который прибегает к звуку, чтобы добиться своих целей в смысле власти, полномочий и контроля.

Через программу Творческих резиденций Меллон, объединяющую три колледжа (Хаверфорд, Брин-Мор и Суортмор), Кристин Линдгрен из колледжа Хаверфорд устроила несколько художественных резиденций, в рамках которых Сун Ким и Папалия попали из Хаверфорда в Брин-Мор и Суортмор-колледж на те месяцы, что шла выставка их работ. Как я уже упоминала, через год в Хаверфорде также состоялась выставка Лоры Суонсон, и снова в рамках той же программы финансирования и резиденции. В ходе каждой резиденции художники провели несколько занятий или лекций со студентами на темы, связанные с их художественными практиками, взаимодействовали со студентами как в группах, так и один-на-один, и разработали разные направления работы, чтобы время, проведенное вместе, увенчалось каким-то конкретным проектом или объектом. У меня как у куратора тоже была возможность провести несколько экскурсий по выставке и поучаствовать в оживленных дискуссиях со студентами.

В рамках своей резиденции Кармен Папалиа работал над несколькими итерациями своего проекта «Слепая полевая маршрутка», невизуальной пешей экскурсии, в ходе которой участники, [зажмурившись] исследуют городские и сельские пространства. Они встают в цепочку за Папалиа, хватают стоящего перед ними человека за правое плечо и закрывают глаза на все время прогулки. Папалиа выполняет функцию экскурсовода, провожатого, делясь с тем, кто идет за ним, полезной информацией, а тот в свою очередь передает ее по цепочке следующим «звеньям», и так далее. Прогулка заканчивается групповым обсуждением полученного опыта. Визуальная депривация делает участников особенно чуткими к альтернативным видам сенсорного восприятия, таким как запах, звук и осязание, так что у них появляется возможность исследовать то, как поток входящей невизуальной информации может служить продуктивным способом пережить атмосферу какого-то места, испытать его на себе. Все эти оживленные дискурсивные возможности в Хаверфорде лишь обогатили выставку, ее основной тезис, концепцию и посыл.

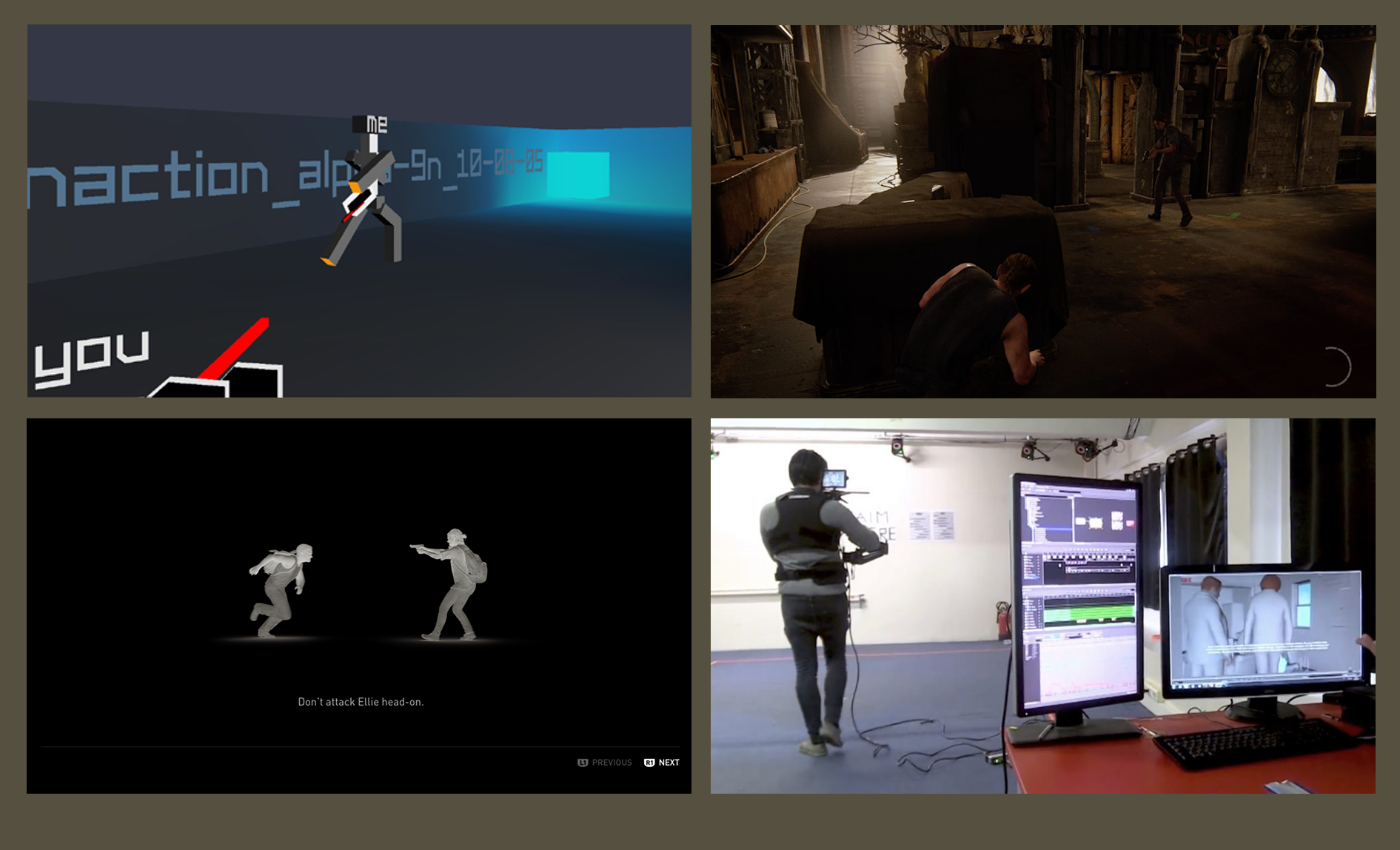

Работая над своим самым недавним кураторским проектом, озаглавленным «Калеча кибер-пространство», я провела по скайпу интервью с каждым из участвующих художников и считаю это важнейшим кураторским компонентом дискурсивной программы выставки. Каждое интервью заняло примерно от 20 до 40 минут, но вопросы, которые я задавала каждому участнику, варьировались лишь незначительно. Главным образом меня интересовали их идеи об альтернативных ограничениях или возможностях для людей с инвалидностью в киберпространстве, и чем эти ограничения или возможности отличаются от тех, с которыми мы сталкиваемся в физическом, реальном пространстве. Кроме этого, я исследовала цели и желаемые результаты, которые художники преследовали своими проектами на онлайн-платформе, и в процессе узнавала о том, как их личные представления о «мобильности» и «доступности среды» могли трансформироваться в ходе проекта или в процессе создания той или иной работы. И наконец, я спрашивала о том, в каком направлении в будущем будет двигаться инвалидность в киберпространстве. Как и следовало ожидать, многие ответы оказались схожими, а многие, наоборот, были совершенно различны.

Безусловно, столкновение с традиционной, материальной выставкой зачастую дает зрителю возможность посетить, услышать выступление художника, так что скайп-интервью с художниками были «выставлены» как альтернативы их выступлениям в реальном времени и физическом пространстве, хотя помимо этого они еще служат и более доступным ответвлением выставки. Я имею ввиду, что интервью были записаны и могут быть заархивированы (до тех пор, пока ведется техподдержка сайта), и таким образом они обеспечивают возможность мульти-модального доступа, практически как сама по себе виртуальная выставка. Посетителям больше не надо физически находиться на выставке, чтобы насладиться искусством или, как в нашем случае, интервью. Мне удалось записать как аудио-, так и видео-компоненты интервью при помощи программы под названием Callnote, которую можно было бесплатно скачать из интернета. Следующим шагом стала расшифровка и транскрибирование интервью, с чем справилась Александра Хаасгаард, так что зрители с ограничениями по слуху могли прочитать диалоги. Однако печатные версии интервью не были абсолютно дословными, потому что иногда расшифровщице не удалось расслышать слова говорящего или точно передать то или иное слово. Размышляя о преимуществах и недостатках нашей коммуникации, порожденных медиа или технологиями, важно учитывать, что многое «теряется при переводе». Прикладывая эту метафору к кураторской практике, мы говорим о природе «недопонимания» или «дезинформации» в отношении стереотипов об инвалидности. Этот процесс прибавляется к центральным аспектам выставки, которые, как я продолжаю настаивать, являются неотъемлемыми компонентами выставки как формы.

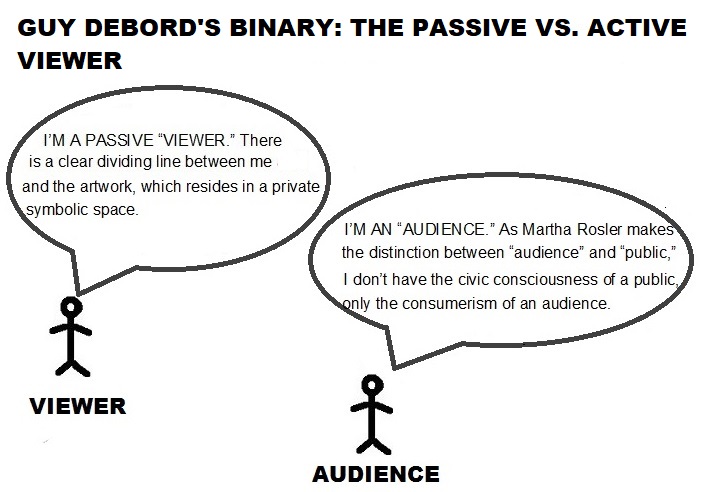

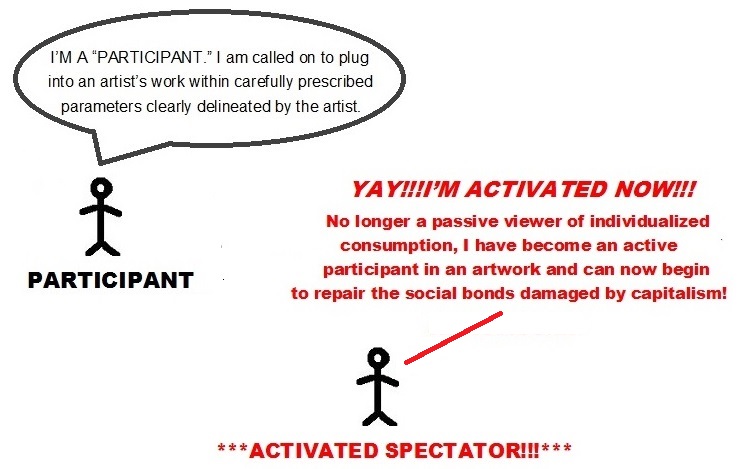

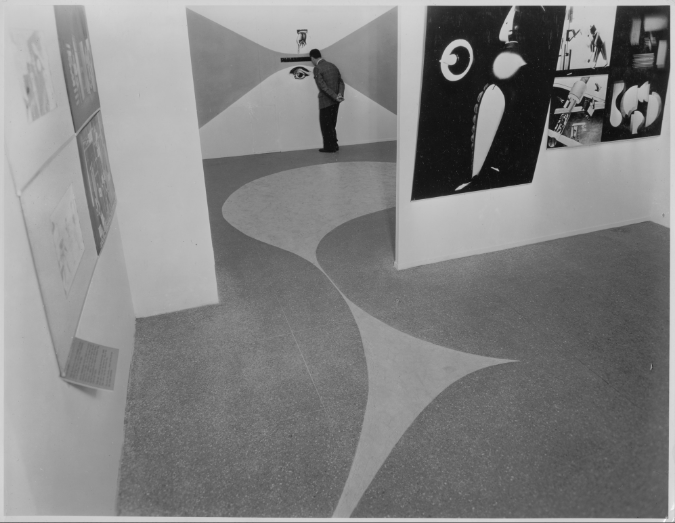

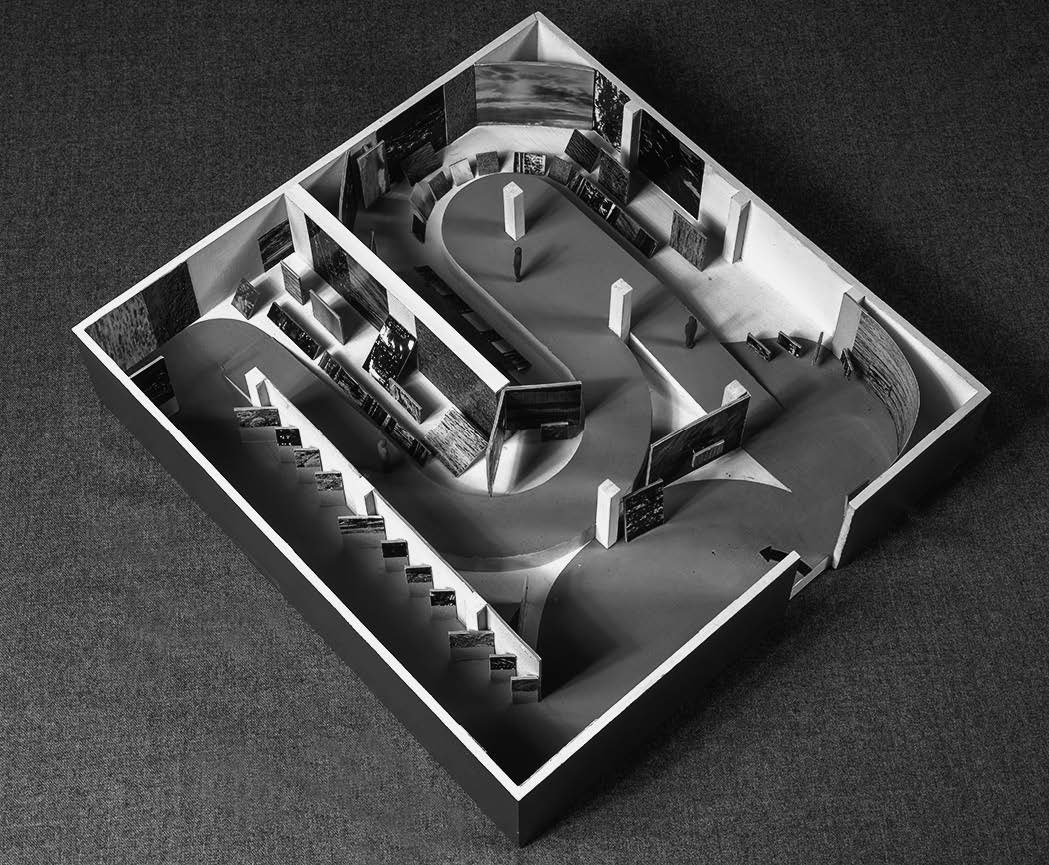

Подводя итоги, зададимся вопросом: чего удается достичь всей этой хорошей работой и почему это важная часть предлагаемой мной стратегии «курирования инвалидности»? Дискурсивные аспекты выставочной программы, среди которых выступления художников, перфомансы, аудио-записи, кинопоказы, симпозиумы, круглые столы и прочее, играют огромную роль в формировании предлагаемого мной дискурса, новой сознательности и понимания в курировании инвалидности, над развитием которой я работаю, и нового словаря, в котором мы остро нуждаемся – и не только внутри арт-сообщества, но и в мире в целом. В том же русле работал художественный коллектив Group Material, который разъял на части и самым радикальным и тщательным образом исследовал изнутри кураторскую мысль. По словам Марии Линд, Group Material использовал для этого «культурное перемещение, вытеснение»: «Смена социальных условий искусства может дать его потенциалу мощный толчок, например, в случае изменения контекста экспонирования искусства […] это кураторский вопрос. Социальное взаимодействие, включая искусство, может изменить контуры этого мира. Можно заново открыть и даже видоизменить субъектность, изменив социальные условия самого искусства». [18]

Членов этого коллектива занимали базовые, простейшие формы инклюзии, реализованной посредством диалогической художественной практики, наступавшей на конвенциональную практику создания выставок. Они изменяют роль куратора, из «создателя выставки» превращающегося, в терминах Роберта Сторра, в «автора выставки». [19] Если мы понимаем сегодняшние кураторские практики как более открытые и экспериментальные благодаря лидирующей роли Group Material, то какие последствия это переосмысление имеет для самого «творца, создателя выставки» в контексте диалогических и социальных практик, подобных тех, что мы обсуждаем здесь?

Например, куратор Creative Time Нато Томпсон оспаривает роль куратора в своем крупномасштабном проекте «Жизнь как форма: социально ангажированное искусство с 1991 по 2011 гг.», примеряя на себя роль «организатора» – что, вероятно, наиболее точно подходящее название для диалогических практик внутри проектов, относящихся к инвалидности. [20] Но в конце концов, каким бы ни было название, я согласна с Паолой Маринколой, которая напоминает о том, что «практика – путь к совершенству»: «Концепции, связанные с кураторством, просеиваются через сито повторяемых действий, думания и делания, или точнее, думания на основе делания». [21] Кураторская работа, которой я постоянно занимаюсь и в которой совершенствуюсь, объединяет как концептуальные, так и дискурсивные компоненты и даст важнейшие подсказки и направляющие для движения вперед в попытке преодолеть стигматизацию инвалидности в музее.

Доступная среда как креативная методология

Что будет означать для кураторов рефлексия о кураторском доступе – той сфере, которая традиционно была вотчиной образовательного отдела главных музеев? Как уже было сказано во вступлении, я призываю кураторов рассматривать доступ и доступность среды как креативную концепцию и/или содержание работы, концентрируясь на возможностях. Например, может ли аудио-описание или последовательность подписей и тиров, сопровождающих фильм, быть произведением искусства, и считать ли перформансом работу сурдопереводчика? Как можно творчески и стратегически подойти к чему-то совсем прозаическому, вроде подписей к работам, размещенным на музейных стенах? Если эти настенные этикетки не должны следовать стандартному шаблону, возможно ли представить себе, что аудио-описания, письменная расшифровка аудио или сурдоперевод могут расширить параметры этикетки? Может ли сама эта этикетка быть или считаться произведением искусства? Как встроить в кураторство и художественную практику осязание, прикосновение? Есть ли здесь потенциал для чего-то еще, кроме простой интерактивной характеристики статичной постоянной и неизменной экскурсии по основной экспозиции музея? [22]

Но на этом наши вопросы не заканчиваются. Как субтитры и аудио-описание могут работать одновременно, создавая интересный «диалог» о доступности среды, который делает произведение искусства или фильм совершенно недоступным для условно «здоровой» публики, публики без инвалидности? Иными словами, как кардинально поменять ход игры, обратив против противника – [нормативности] – его же оружие, [(не)доступность]? Когда речь идет о доступности, то кого именно мы имеем в виду, доступность для кого и для чего? Какие имманентные этические вопросы и проблемы агентности вытекают из этих возможностей? Разумно ли, если доступ окажется в руках кураторов и/или художников, которые прежде никогда не испытывали на себе практические аспекты доступа? Я пишу все это не для того, чтобы раскритиковать работу профессиональных аудио-расшифровщиков, не для того, чтобы намекнуть, что кураторы и/или художники должны прибегать к языку жестов исключительно ради его перформативных аспектов, размывая тот факт, что это серьезный язык сам по себе. Скорее, обсуждение этих вопросов должно спровоцировать появление творческих идей относительно традиционных представлений о доступности среды или экспоната. Я уверена, что можно с пользой подойти к продуктивному напряжению между вполне реальной потребностью в традиционных формах доступа в музей – например, в пандусе или экскурсии по последней выставке с сурдопереводом, экскурсии для слабовидящих посетителей, дающей возможность прикоснуться к экспонатам, – и моей идеей о творческом переосмыслении доступа кураторами. Эти две отдельные, но переплетенные между собой формы физического и концептуального доступа могут продуктивно сливаться воедино в пространстве художественного музея или галереи. Следующие примеры наглядно покажут, как это произошло в целом ряде моих проектов.

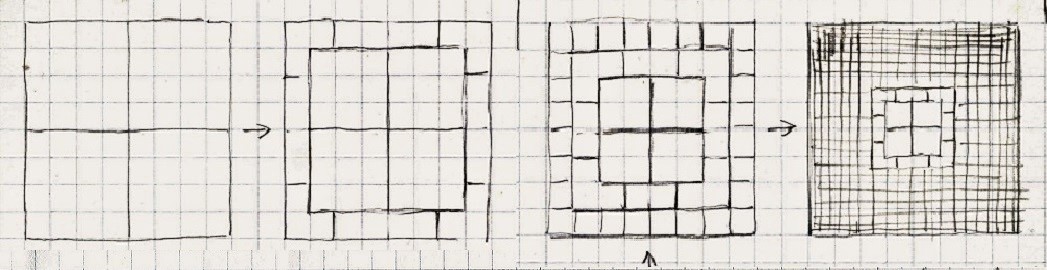

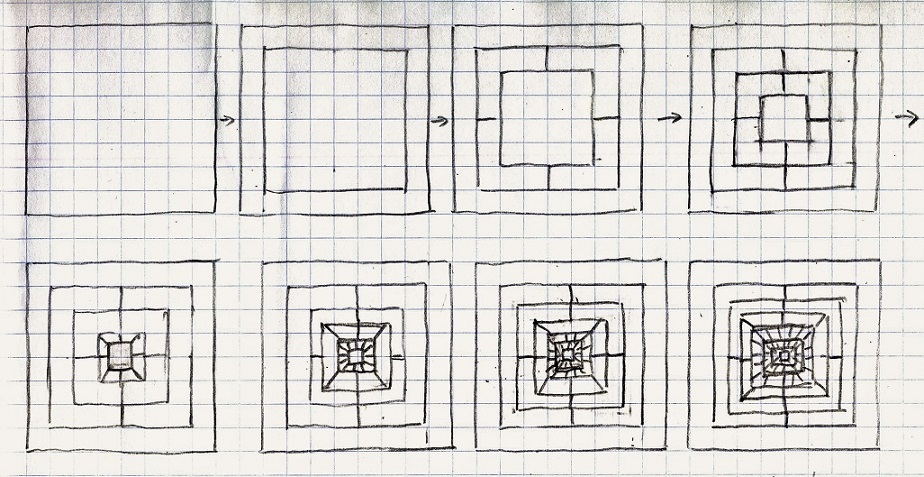

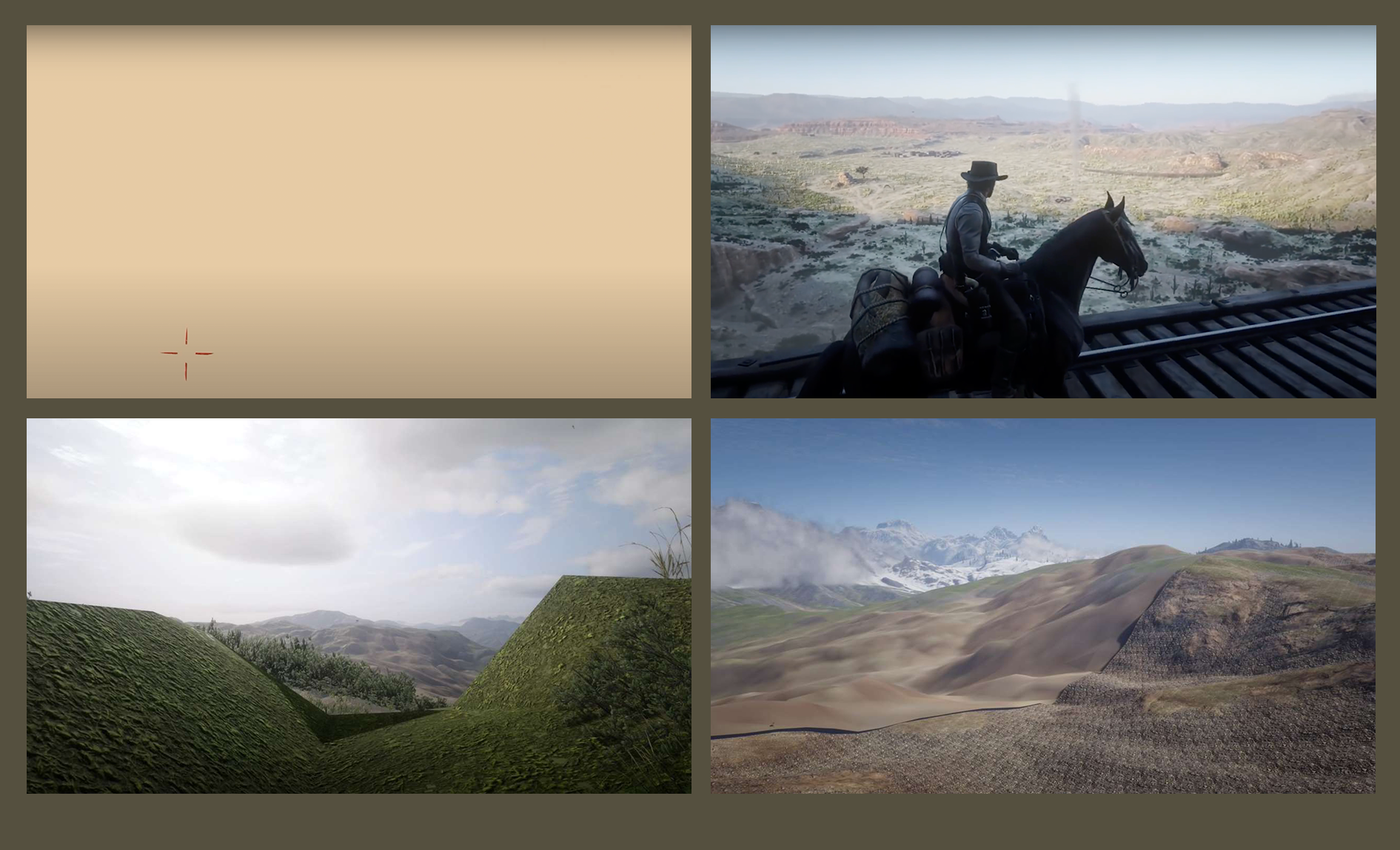

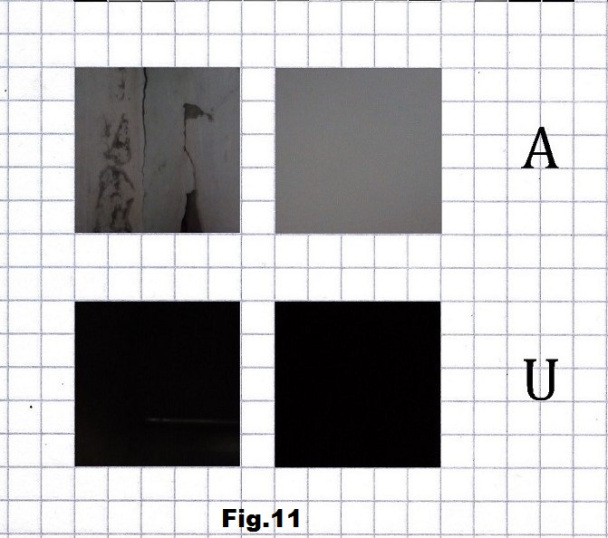

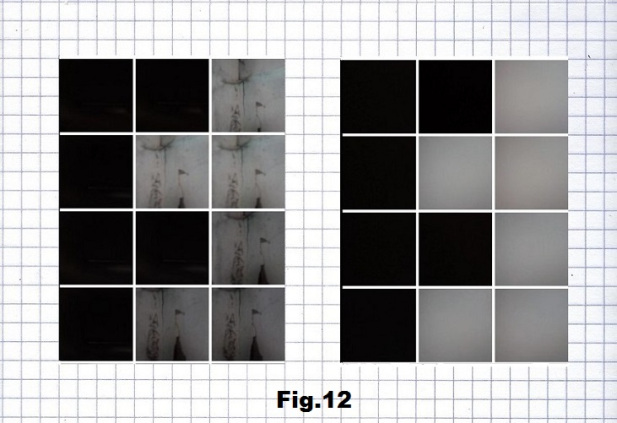

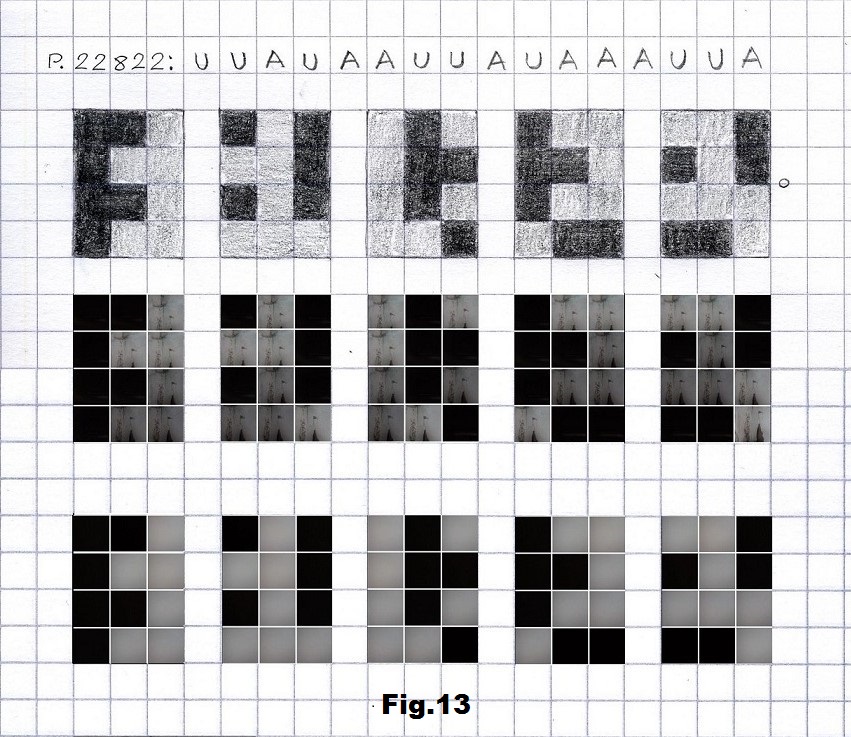

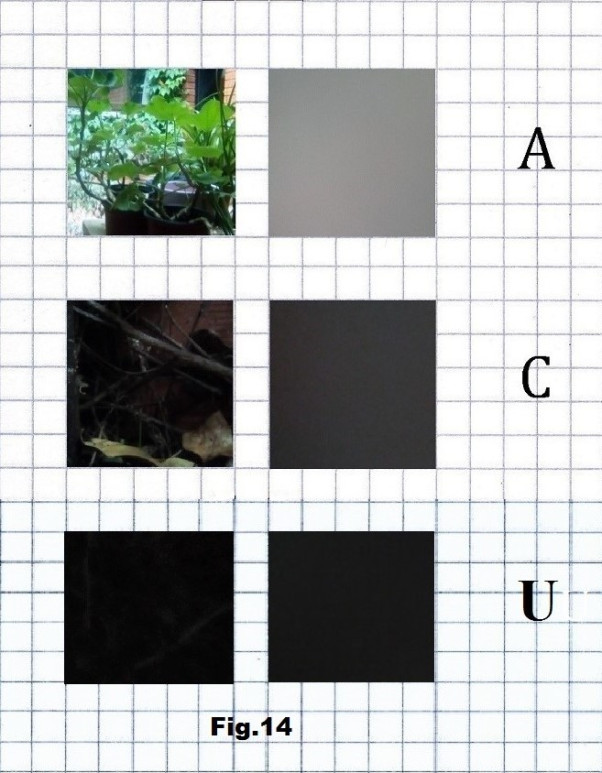

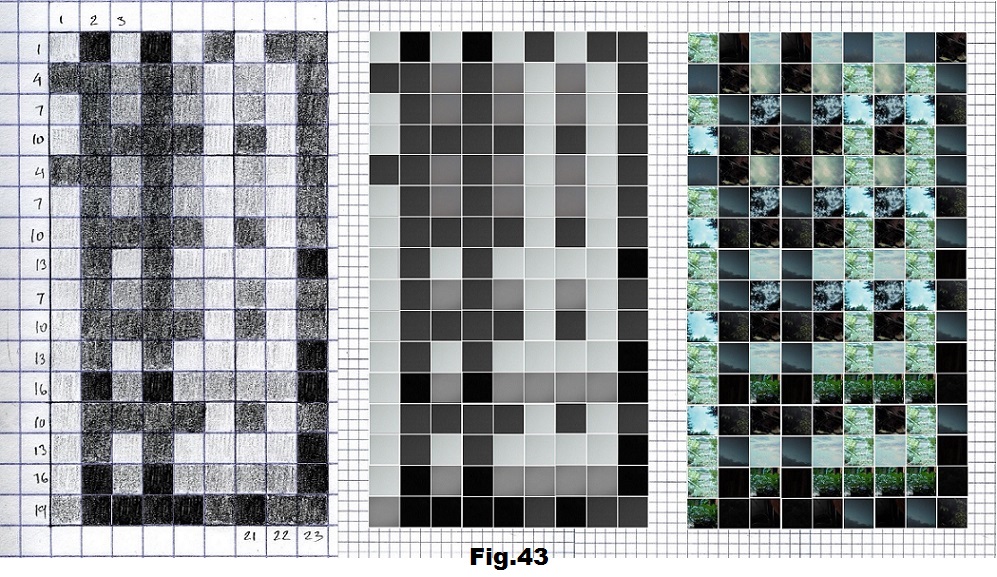

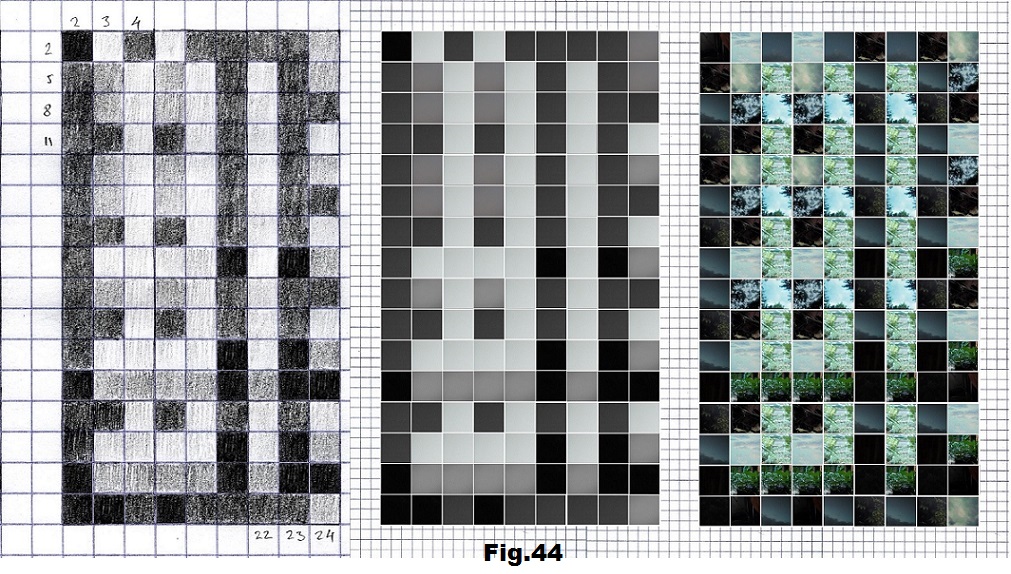

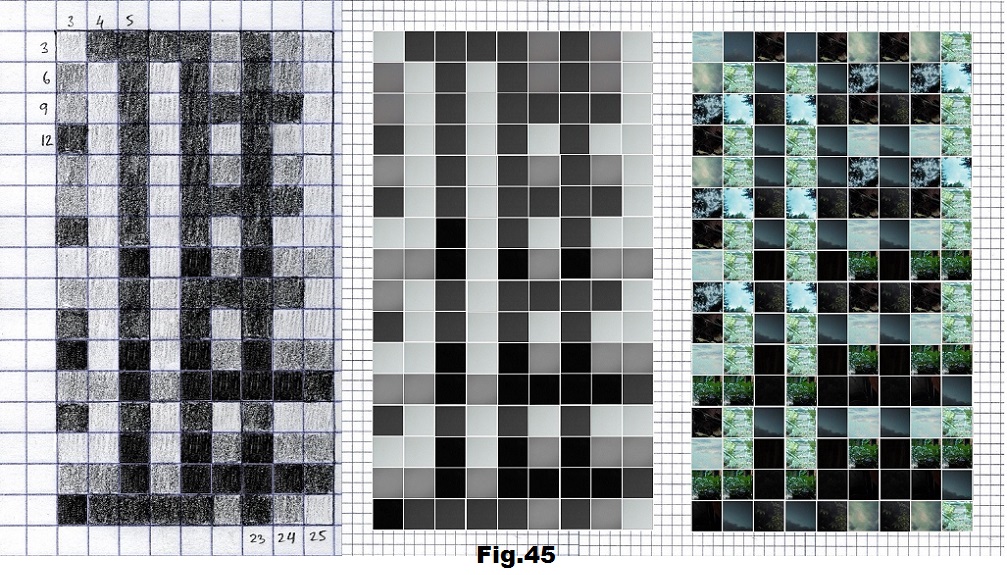

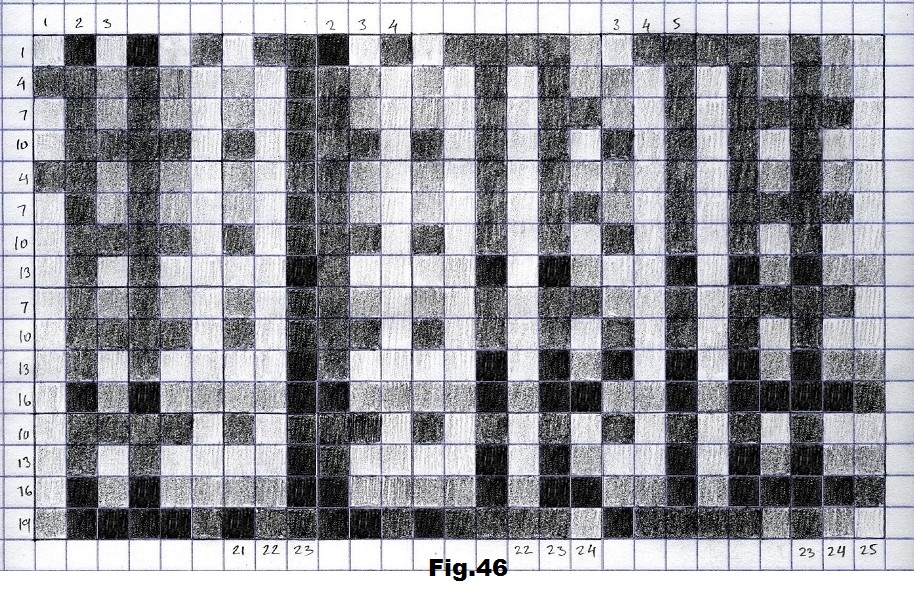

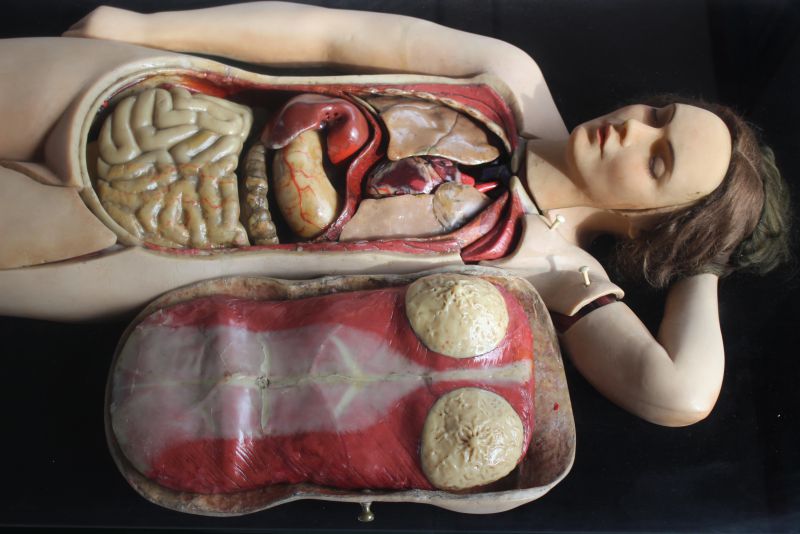

На одной из иллюстраций показана инсталляция двух каллиграфических рисунков чернилами авторства Нила Маркуса, выполненных для проекта «Зеркало Медузы». Маркус передвигается в инвалидном кресле из-за дистонии – неврологического расстройства движения, при котором происходит постоянное либо спазматическое сокращение мышц, затрагивающее как мышцу-агонист, так и противодействующую ей мышцу, изменяющие нормальное положение тела, при которых человек скручивается и изгибается в неестественных позах или непроизвольно совершает повторяющиеся движения. Маркус – писатель, актер, танцовщик, философ и художник, работающий в сфере визуального искусства, и во всех этих ипостасях он неустанно раздвигает границы стереотипов, навязываемых доминирующей культурой, относительно человека с инвалидностью, передвигающегося в кресле-коляске. Вместо того, чтобы идти на поводу у этих устоявшихся представлений, он танцует в своей инвалидной коляске выделывая кульбиты и коленца, буквально летает сквозь пространство, в чем можно убедиться, разглядев его каллиграфические рисунки без названия. В авторском тезисе, сопровождающим эти рисунки, Маркус, в частности, заявляет: «Мой “художественный каллиграфический стиль” был вдохновлен Фредом Астером, танцевавшим с метлой, Джином Келли, танцевавшим со шваброй, чудесным тайко-барабанщиком из Японии, который рисовал на сцене при помощи швабры, а также он вырос из моей убежденности, что жизнь – это танец, а мир – сцена». [23]

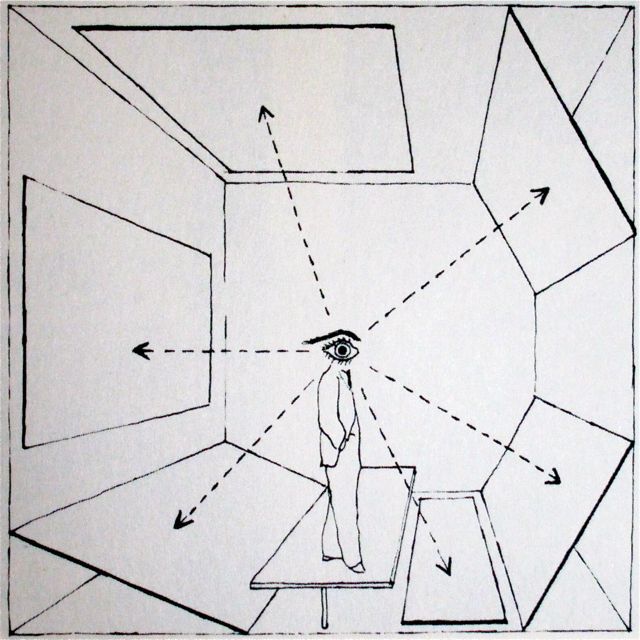

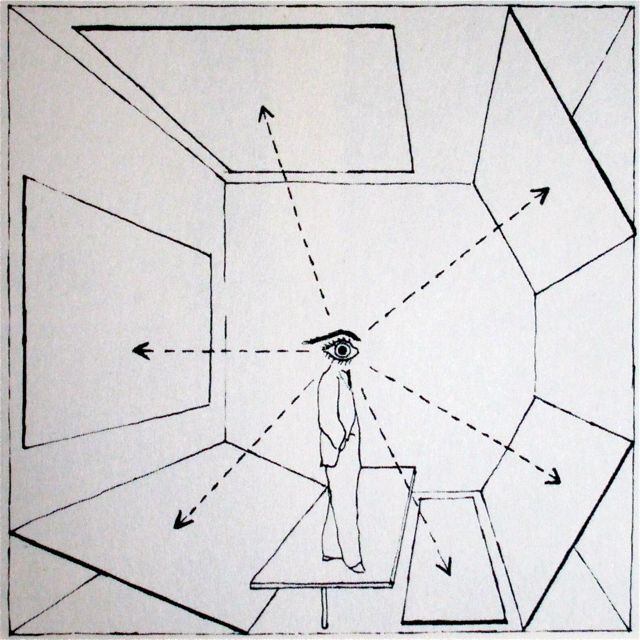

Я решила повесить рисунки прямо над пандусом для кресла-коляски в галерее, таким образом, чтобы посетители могли связать физический аспект доступности и движения, и то, как художник с инвалидностью концептуально мыслит движение нетрадиционным, убедительным и мощным образом. Многие посетители отметили неожиданное противопоставление, признавшись, что поднимаясь по пандусу для коляски, они представляли себе, как танцуют на колесах, как это делает в своей инвалидной коляске Маркус, или как выделывают пируэты на роликовых коньках или скейтборде, скользя от одного возвышения к другому. В этом феноменологическом процессе, происходящем в их сознании, ноги посетителей превратились в другие предметы и формы, которые, как доказал это Маркус, могут обладать не меньшей маневренностью, виртуозностью и техническими возможностями для движения. В этом обмене физического и концептуального воображения зрители испытали иной способ бытования и передвижения в пространстве, не сводя их к упрощенным стереотипам маргинальной субъективности Маркуса как инвалида и художника, «прикованного» к инвалидному креслу.

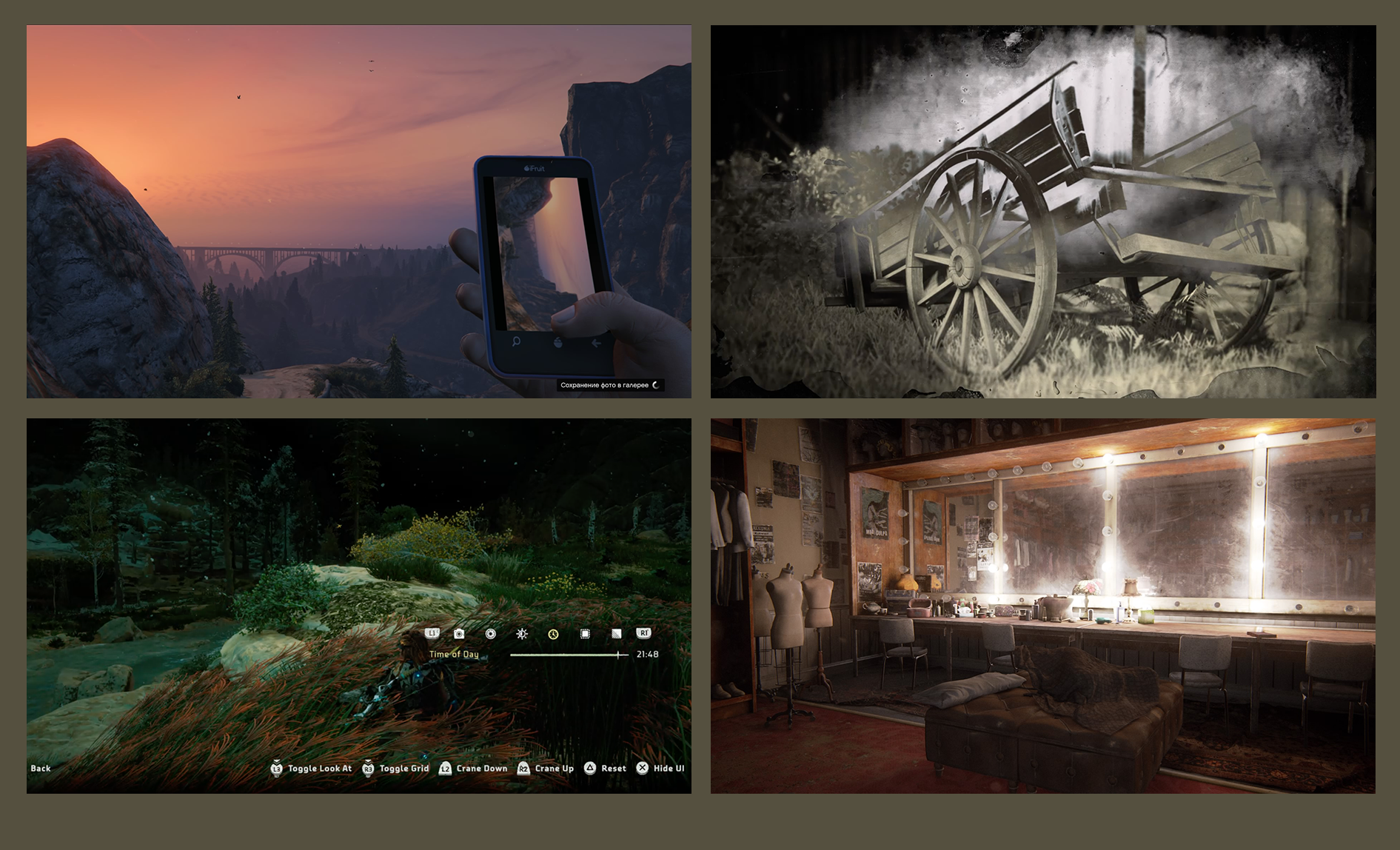

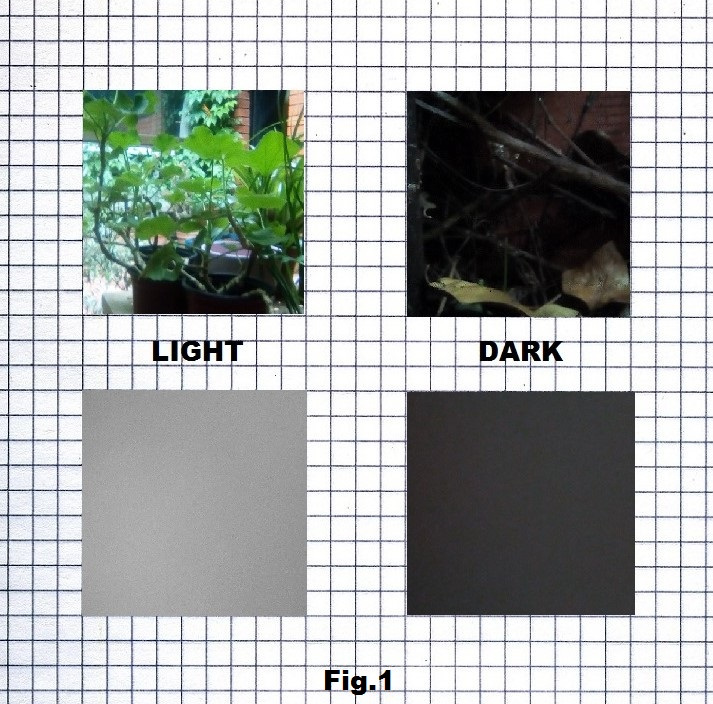

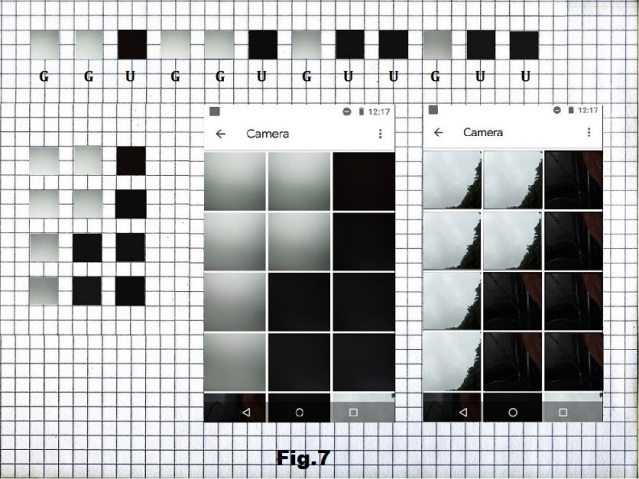

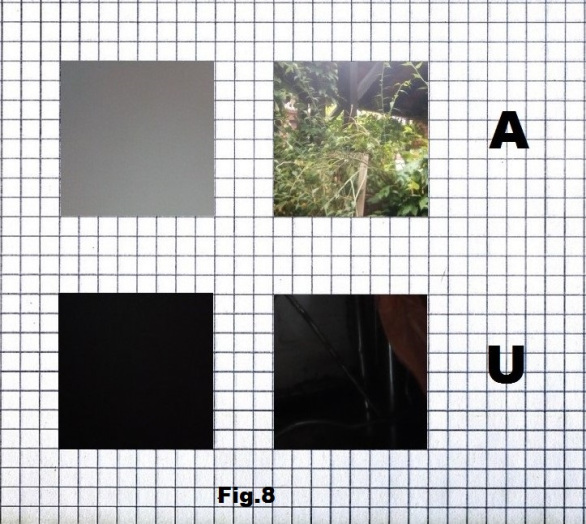

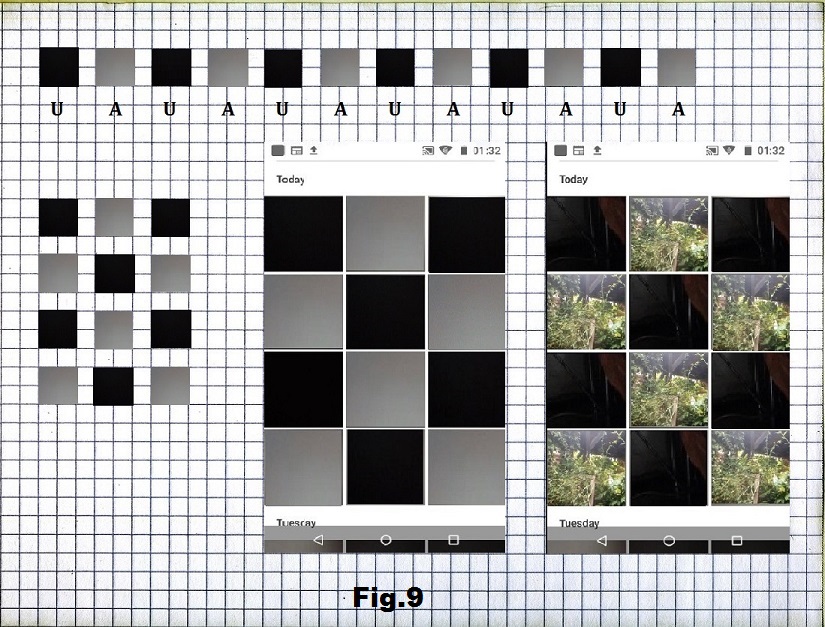

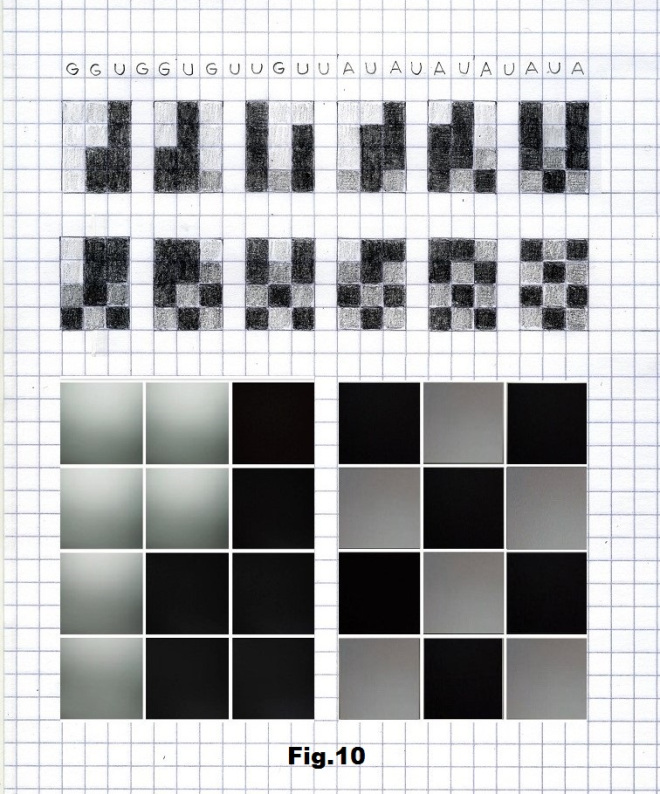

Как я уже упоминала выше, работая над проектом «К чему способно тело?», я подчинялась правилам, разработанным Смитсоновским музеем, а также стандарту Закона о правах американцев с инвалидностью 1990 года (ADA), оговаривающем, в частности, правила экспонирования для аудиторий с особыми потребностями и физическими ограничениями, согласно которому работы должны висеть ниже, так, чтобы посетители в инвалидных креслах, люди небольшого роста или дети могли хорошо их разглядеть. На одной из иллюстраций видно, как творчески мы подошли к установке акустических колонок для звуковой инсталляции Папалиа, что тем не менее, имело вполне практические последствия для тех, кто пользовался этим пространством. Мы видим, что девочка может прижаться ухом к самой звуковой инсталляции, висящей на высоте ее роста, а взрослая женщина имеет возможность подойти вплотную к репродуктору, установленному на высоте ее уха. Репродукторы были установлены на высоте роста художника, на высоте моего роста (он составляет 1 метр 29 см), и среднего роста детей и взрослых. Вместо того, чтобы механически следовать стандартам Закона о правах американцев с инвалидностью (ADA), мы разработали наши собственные стандарты и не-стандарты, вдохновленные нашими личными особенностями и чаяниями и определенной политической повесткой.

Процесс разработки аудио-описаний для последних двух выставок, куратором которых я была, расширил мое представление о том, какими могут или должны быть звуковые описания. Хотя существуют установленные шаблоны или модели «хорошего» аудио-описания, я верю, что его создание может стать коллективным процессом, включающим в себя краудсорсинг, обмен идеями, налаживание связей и мульти-сенсорные нарративы, перемешивающиеся и проникающие друг в друга для создания более партисипаторного эффекта. Вот для чего в обоих своих проектах («К чему способно тело?» и «Калеча кибер-пространство») я привлекла к работе художников, студентов и других заинтересованных лиц к разработке аудио-описаний работ. Они пользовались бесплатным онлайн-диктофоном (www.vocaroo.com), создающим из их описаний гибкие файлы mp3. Инкорпорирование голосов куратора, художников и студентов как часть упражнения по записыванию аудио-описания в конце концов позволило этому звуковому описанию, а следовательно, и сайту выставки, начать функционировать схожим с телевидением образом: разнообразные каналы давали мгновенный доступ к многообразию стилей, техник, точек зрения и пристрастий. [24]

Я убеждена, что звуковые описания выставок и сами по себе могут быть независимыми произведениями искусства, обладая собственным весом и местом в пространстве и являясь продолжением работы художника. При этом каждый участник процесса способствует росту информированности и осознанности, подталкивая нас к критическому размышлению о более широком диапазоне аудиторий, охваченных проектом, и о том, как сделать экспонаты доступными для самых разнообразных зрителей не только визуально. Это особенно справедливо в отношении художников, которые могут идентифицироваться с определенной инвалидностью, но не задумываются о проблемах, вызовах и последствиях, выходящих за рамки их собственной телесности. Было бы ошибкой считать, что все художники с физическими ограничениями или ментальными особенностями составляют одну большую монолитную и однородную группу: как и любое другое меньшинство, это сообщество подвержено своим внутренним разладам и расколам. Запись аудио-описания выставочного проекта может дать художнику, студенту и куратору повод к рефлексии относительно их художественного процесса и производства искусства, добавляя новые диалогические слои к работе, которая преимущественно находится в плоскости визуального или акустического.

Каждый раз, когда я приглашаю художников к участию в записи звуковых описаний их собственных работ, они реагируют на это с трепетом и смятением, даже некоторой нервозностью. Их отношение ко всей этой затее остается скорее скептическим, и они сомневаются, стоит ли вообще принимать в моем замысле участие. Эти реакции, очевидно, вызваны тревогой относительно «правильного» способа реализовать идею ауди-гида. Возможно, они задаются вопросом: насколько подробное описание ждут от меня к каждому изображению или кадру видео? Как описать цвет? Что самое важное, что нужно сказать об изображении, вербально передав этот зрительный образ слепому человеку? Как рассказывать о темпоральных аспектах видео, если оно представляет собой коллаж или смонтировано в какую-то причудливую, непростую форму? Есть ли какой-то правильный или неправильный способ коммуникации с точки зрения скорости моей речи?

Например, Кэтрин Араниелло, которая никогда раньше не создавала звукового описания своих работ, изначально была настроена очень осторожно и делилась своими сомнениями, но потом полностью окунулась в процесс работы над аудио-гидом. [25] По ее словам, работа оказалась чрезвычайно вдохновляющей, а также интеллектуально и творчески стимулирующей, потому что отличалась от задачи описания своего искусства концептуально. Мой собственный небогатый, но яркий и мощный опыт в сфере аудио-описаний в последние два года показал мне, что перевод – это очень личное, субъективное и перформативное дело, и что на каждом шаге этого пути информация может как теряться «при переводе», так и приобретаться. Вот почему я призываю художников попробовать на себе этот способ мышления и работы. Каковы бы ни были нестыковки, противоречия и индивидуальные особенности – которые теряют или приобретают, претерпевают победы или поражения – все это части человеческого опыта, и если звуковые описания проливают свет на полный спектр этого опыта, то мы вправе сказать, что эта технология и в самом деле имеет поистине трансформирующий, преобразовательный потенциал.

Наконец, следует сказать, что веб-сайты начали играть важную роль в моей кураторской практике как критическое приложение к выставкам и описанным выше дискурсивным компонентам. Веб-сайты остаются неотъемлемой частью взаимодействия зрителя с проектом «К чему способно тело?», а проект «Калеча кибер-пространство» и вовсе был размещен на сайте, а не в белом кубе галереи, что избавило организаторов от необходимости искать физическое пространство для экспонирования. Веб-сайты дают куратору гибкость традиционного доступа (к примеру, дают возможность использовать программы чтения с экрана) и креативные формы доступа (например, мета-аудио-описание и транскрибирование), потому создают еще больше возможностей для экспериментирования, которые, возможно, не осуществимы в физическом пространстве. Как язвительно заметила относительно проекта «Калеча кибер-пространство» Кэтрин Араниелло, вероятно, сегодня это самая доступная выставка в Интернете, а Джей Долмаж предположил, что выставка стала действительно поворотной благодаря тому вниманию, которое было уделено в работе над ней проблеме доступности. Хотя у каждого сайта есть недостатки, со временем и с привнесенными усовершенствованиями, веб-сайт станет неотъемлемой платформой, которая дает кураторам, академическим исследователям, критикам и художникам своеобразное лекало, альтернативный способ реализации лучших практик, связанных с проектами об инвалидности, в своем собственном независимом или институциональном формате.

На мой взгляд, эти проекты только начинают по-настоящему работать с проблемой равной доступности в физическом смысле этого слова, а также с тем, как доступность может и должна быть вписана в работу куратора и художника и ее финальный результат. Это радикальная идея, учитывая тот факт, что я не просто пытаюсь ввести идею доступности и все, что с этим связано, в концептуальную, творческую сферу, но и стремлюсь расширить представление о том, что составляет материальный объект искусства. А самое важное, в тандеме с моим предложением более широко мыслить о том, какие формы может принять объект искусства, сообразуясь с новыми экспериментальными кураторскими практиками, эта идея также идет по стопам самого движения за права людей с физическими ограничениями и ментальными особенностями и разделяет его цель раздвинуть границы наших представлений о «нормальности». Вот почему, обеспечение доступности как креативная, творческая методология является важнейшей политической и стратегической целью, на которую следует ориентироваться художественным музеям, а принципы комплексной воплощенности стремятся размыть узкие рамки «нормального» в «мейнстримном» обществе.

Вывод

В этой статье я отстаивала мысль о том, что частью деколонизирующей работы в области академического исследования инвалидности (т.н. disability studies) для кураторов должно стать введение в свою практику экспериментальных, инклюзивных кураторских стратегий для того, чтобы «искалечить», «инвалиди(зи)ровать» (crip) историю искусств и «мейнстримный» мир искусства. Эти стратегии включают в себя дискурсивное программирование, обеспечение доступности как творческую методологию, чувствительный подход к курированию сложного спектра отношений к инвалидности и языку и постоянную и устойчивую заинтересованность в соблюдении этической и практической стороны кураторской работы с темами, связанными с инвалидностью. Таким образом они предлагают радикальный подход к созданию критического пространства в современном искусстве для субъекта с инвалидностью. А кроме того, как продемонстрировала эта статья, художники с инвалидностью уже отвоевывают самим себе пространство, в котором их работа вносит вклад в важнейший разговор об искусстве, посвященном инвалидности, и о том, какие формы оно может принять. Несмотря на сложности, окружающие само слово «инвалидность» и негативные ассоциации, которое оно вызывает, особенно в связке со словом «проблема», Кэрри Сандал пишет, что «инвалидности представляют собой формы бытования, которые сами по себе являются генеративными и, лишившись стигмы, позволяют нам представить себе огромный спектр человеческого разнообразия с точки зрения телесных, пространственных и социальных конфигураций». [26] Искусство, посвященное инвалидности, может внести свой вклад в устоявшийся дискурс об искусстве и при этом не вписываться и не подстраиваться под него. Взяв на вооружение замечание Сандал об инвалидности как состоянии, ориентации и точки зрения или обзора, кураторы получают возможность артикулировать очень реальные стратегии, следуя которым тела с инвалидностями могут предложить реконфигурацию, перенастройку своей репрезентации, отражения в современном искусстве. [27] По мере того, как мы расширяем собственные представления о том, что такое тело, пригодное к репрезентации, мы расширяем и наши представления об инвалидности как таковой. Как показывают многие из упомянутых в этом тексте критики и авторы, дефиниции «кураторского» невероятно податливы и текучи, как, впрочем, и само слово «инвалидность». Например, если «кураторское», как описывает его Линд, представляет собой «широко распространившееся и растиражированное присутствие, состоящее из процессов сигнификации и отношений между объектами, людьми, местами, идеями и так далее, стремящееся создать трения и протолкнуть новые идеи», тогда исследования инвалидности и доступности в музее привносят еще один слой к этой модальности кураторства, работающей от трения. [28]

Мы также понимаем, что музеи и галереи всегда играли важнейшую роль в формировании культурной и социальной идентичности и сохранят свою ключевую ставку в социально-политических повестках – а это еще одна причина быть внимательным и чувствительным к инвалидности. При масштабном «обнажении кураторского приема и процесса» не только вырабатываются и оттачиваются определения кураторской работы и инвалидности и преодолеваются ложные представления о них, но и может начать реализовываться работа куратора как инфраструктурного активиста. В рамках этой кураторской крипистемологии (cripistemology), музей «инвалиди(зи)руется» во всех смыслах этого сложного слова.

Источник: Cachia, Amanda (2013), ‘“Disabling” the museum: Curator as infrastructural activist’, Journal of Visual Art Practice 12: 3, pp. 257–289.

Перевод: Ксения Кример

Выражаем благодарность Александру Аникушину за помощь в подготовке материала.