Вероятно, любое упражнение в историографии подразумевает некое отсутствие или нехватку, и именно эти обстоятельства сподвигают историка взяться за перо. Один вид отсутствия имманентен предмету изучения как таковому. Это отсутствие, которое в качественном отношении может быть значимым и важным – или, наоборот, вспомогательным, второстепенным, субъективным, единичным или малопонятным. Оно может быть и тотальным в случае, если предмет был ранее неизвестен либо по большей части неизвестен (сбывшаяся мечта историка). Предмет изучения также может быть неполным или оказаться неполным, может искажаться, а порой определенные свойственные ему черты нельзя заметить, пока не начнешь о нем писать. Отсутствие другого рода располагается за пределами предмета изучения, возникая из кажущейся лакуны в дискурсе, дисциплине или практике. Случается, что предмет был неправильно категоризирован или идентифицирован. Возможно, в силу внешних факторов его намеренно или нечаянно упустили из виду, недооценили или оценили неправильно. Если говорить о внешних отсутствиях, то здесь играют свою роль забвение и амнезия, а также вероятность того, что предмет изучения подвергся подавлению, вытеснению или стиранию – то есть акту эпистемологического насилия. Первый вид отсутствия подразумевает, что недостающая информация восполняется в самом процессе написания истории, тогда как второй предполагает исправление ошибки, пропуска, искажения или предрассудка. Конечно, различие между этими двумя отсутствиями искусственно, поскольку и в том, и в другом случае от авторки требуется определить природу отсутствия, которое вскрывает или исправляет историография и применительно к которому она устанавливает перспективу или метод, – принимая во внимание тот факт, что и перспектива, и метод (системы знания, модели чтения, идеологии, авторские позиции) не бывают нейтральными или объективными и способны стать причиной того самого отсутствия.

В приведенную выше неполную, близорукую схему можно включить также по крайней мере два других вида отсутствия, которые еще больше усложняют задачу историка: это неопределенные отсутствия и непроблематичные отсутствия. В первом случае причина или природа отсутствия неясна даже после проведения изысканий и исследований. Предмет изучения как таковой оказывается «немым», или непроницаемым, подчас до такой степени, что о его природе можно заключить, лишь взглянув на то влияние (или отсутствие такового), которое он оказывает на другие предметы или их контекст (дискурс). Это похоже на то, как астрономы изучают черные дыры, исследуя вращающуюся вокруг них материю. Неопределенность тем не менее предполагает некоторый метод – письмо вокруг предмета изучения или смежно с ним, но не о нем, поскольку возможности существенно приблизиться может не быть. Непроблематичные отсутствия преследуют каждого писателя – причина недостаточного внимания к предмету или недостаточной осведомленности о нем может крыться в том, что он неинтересен или мало влияет на прилегающие дискурсы. Это выбивает авторку из колеи, потому что, бывает, она не признает незначительность своего предмета изучения – или, что хуже, настаивает на его значимости с тем, чтобы впоследствии убедиться, что никто больше не разделяет ее мнения. Сложность непроблематичных и неопределенных отсутствий – в том, что их легко перепутать, а кроме того, они могут пересекаться. Опасность таится в самом побуждении писать, когда отсутствие неясно или непроблематично: оно может привести к стремлению раздувать предмет или давать ему избыточное определение. С другой стороны, если неясность или проблематичная природа предмета остаются открытыми либо сделаны прозрачными, у писателя сохраняется побуждение писать, а сам акт написания истории может привести к непредвиденным прочтениям.

Выставка нью-йоркского Музея современного искусства (MoMA) под названием «Современное движение в Италии: архитектура и дизайн» (The Modern Movement in Italy: Architecture and Design) 1954 года, куратором которой выступила Ада Луиз Хакстейбл, представляет собой настоящую черную дыру и с большой вероятностью является проблематичным предметом изучения. [1] Хакстейбл помнят главным образом как плодовитого архитектурного критика газеты New York Times, в которой она проработала с 1963 по 1982 год. Ей в заслугу ставят выделение архитектурной критики в отдельный журналистский жанр в Америке, и она, выпустившая бесчисленное количество как хвалебных, так и язвительных рецензий, считается одним из лучших критиков XX века. Из-под пера Хакстейбл вышло около дюжины книг, включая переиздания ее антологии. [2] За свою карьеру она удостоилась множества премий и наград, в том числе и первой в истории Пулитцеровской премии за критику, которая была присуждена ей в 1970 году. [3]

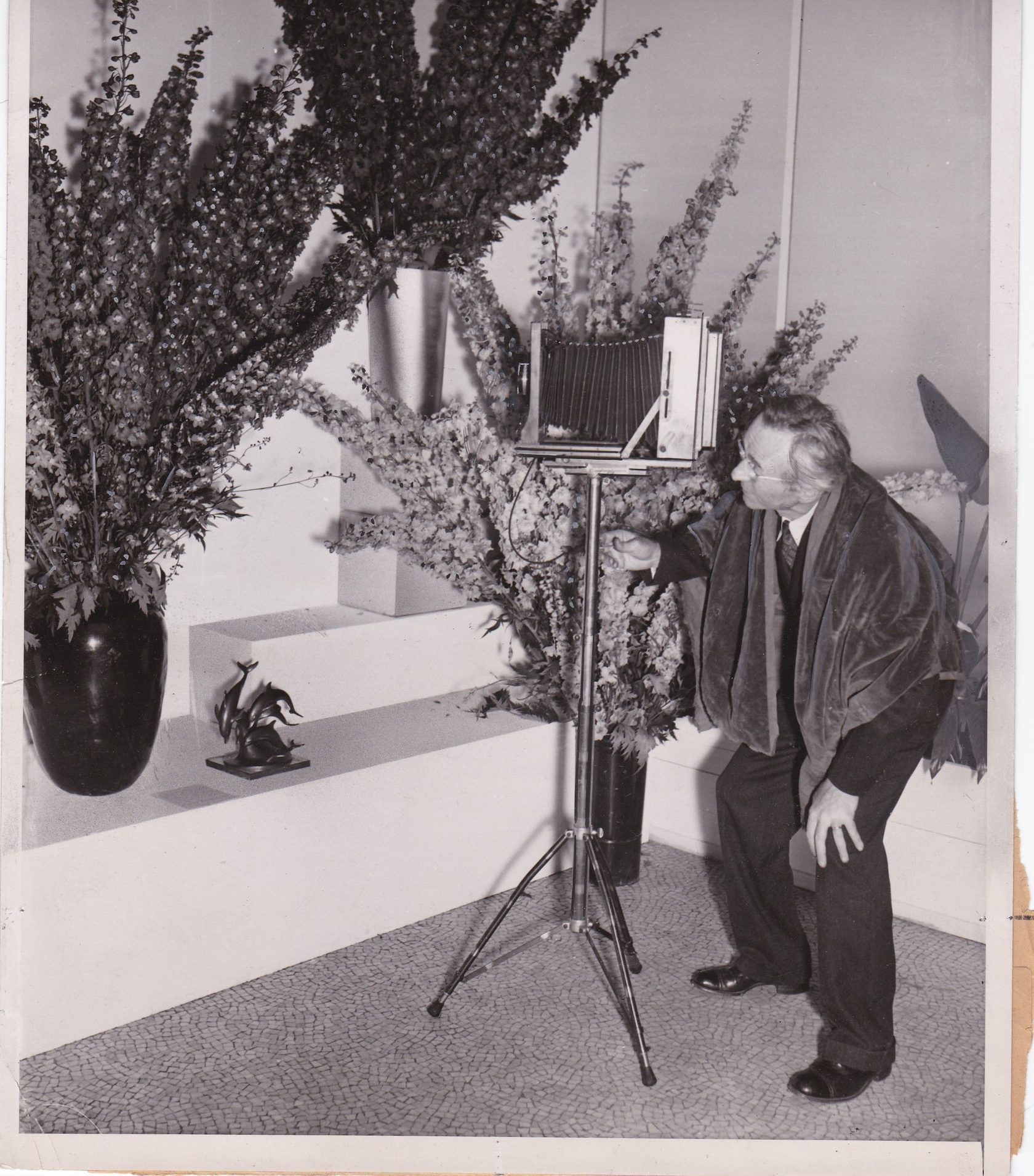

Свою карьеру Хакстейбл начала в Музее современного искусства: в 1946 году Филип Джонсон, тогдашний директор отдела архитектуры и дизайна MoMA, принял ее на работу в качестве ассистента куратора, пока она, студентка Нью-Йоркского университета, все еще изучала историю архитектуры. Хакстейбл проработала в этом отделе до 1950 года, участвуя в самых разнообразных выставочных проектах, а затем выиграла грант Фонда Фулбрайта и отправилась изучать архитектуру в Италию. Целый год Хакстейбл провела в Венецианском университете архитектуры (IUAV), осматривала различные здания, встречалась с архитекторами, инженерами и планировщиками. [4] Ее пребывание в Венеции пришлось на важнейший период в истории страны: восстановление разрушенного в войну шло полным ходом, а масштабные правительственные программы (при существенных финансовых вливаниях в рамках плана Маршалла) призваны были покончить с общенациональным жилищным кризисом и перестроить итальянскую промышленность. По мере того, как делала первые шаги молодая неоперившаяся демократия, формировались и новые внутриполитические баталии и международная политика Холодной войны – в Италии эту напряженность усугубляли серьезное влияние местной коммунистической партии и стремление американского правительства во что бы то ни стало не допустить успеха левых сил на итальянских выборах. Несмотря на трудности послевоенного восстановления, разворачивавшегося на фоне строительства нового политического порядка, архитекторы проектировали провокационные здания, элементы городского дизайна и товары для дома и офиса. Трудно было найти более увлекательный момент, чтобы отправиться в Италию или создать посвященную ей выставку в MoMA.

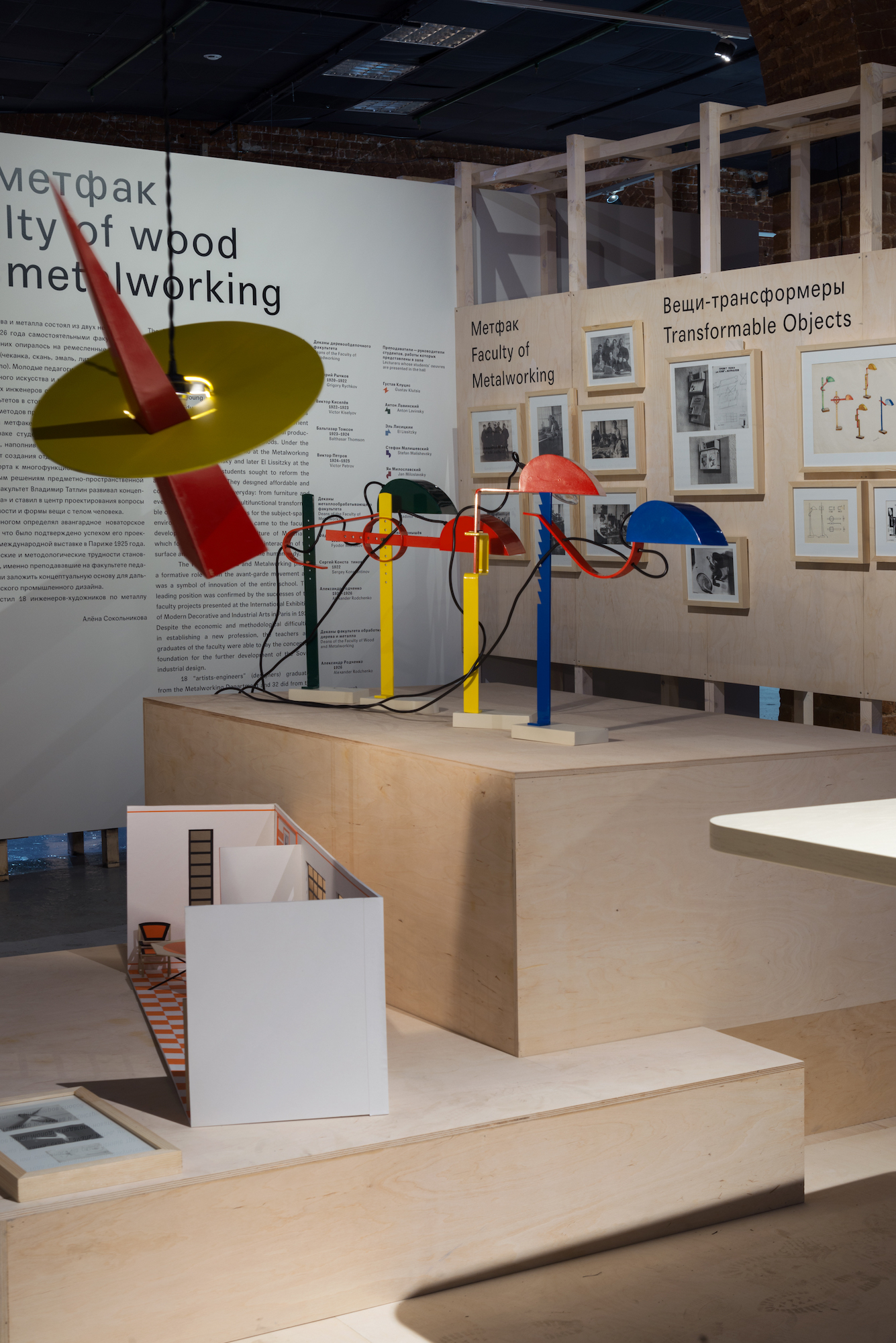

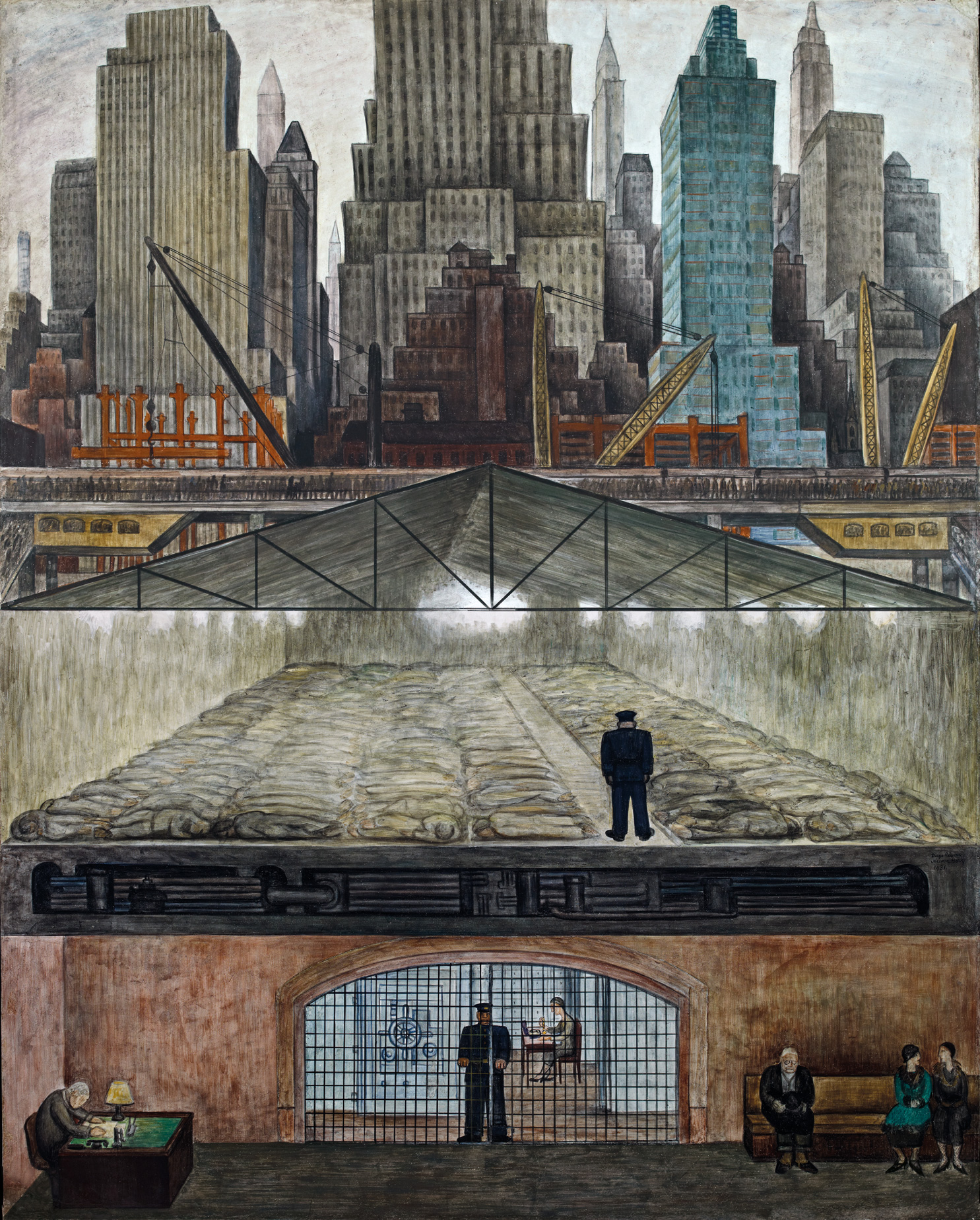

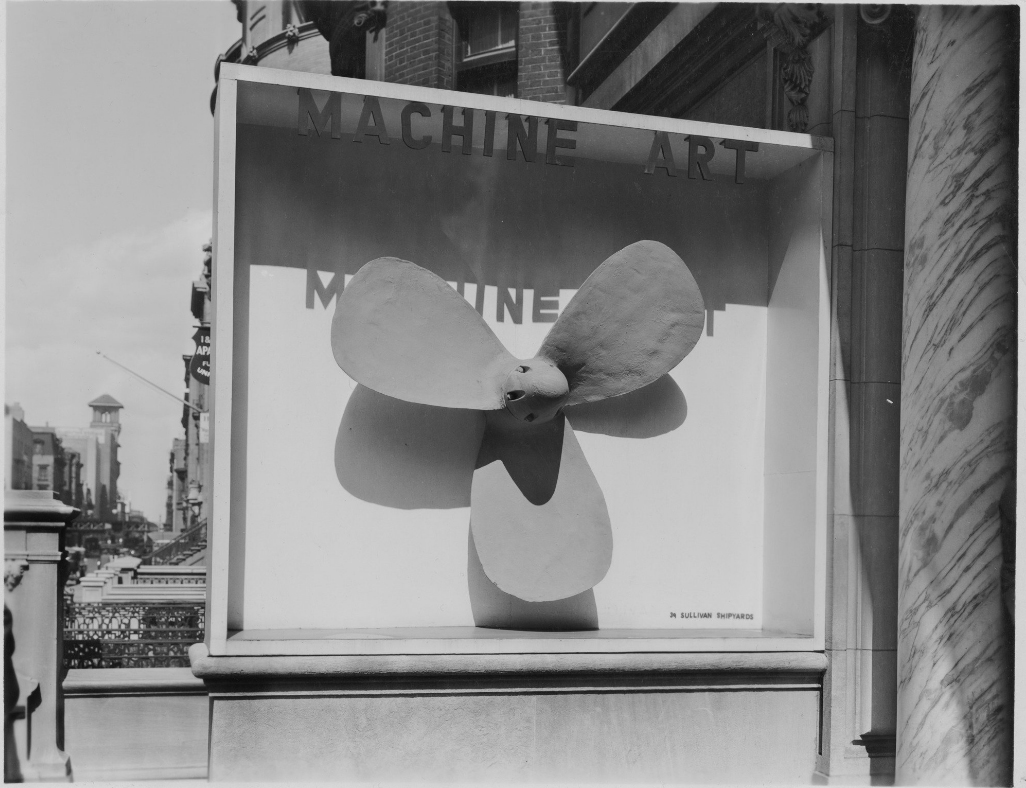

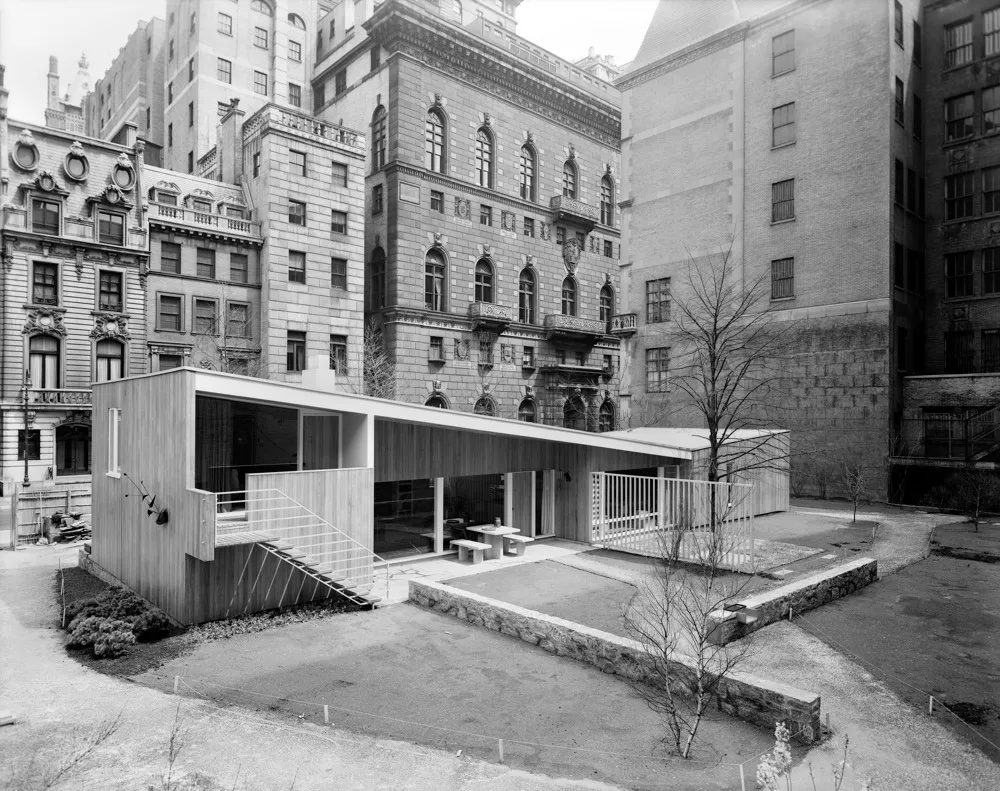

Более того, 1940-е и 1950-е оказались чрезвычайно интенсивным периодом в истории MoMA, ведь именно тогда музей провел несколько выставок, ставших по-настоящему эпохальными и перевернувших архитектурную культуру. Так, «Построено в США» 1944 г., куратором которой стала Элизабет Бауэр Мок, исследовала тенденции в американской архитектуре, уделяя особое внимание материалам, техническому мастерству и современному образу жизни. Проект «Построено в США» стал антитезой доктринерской выставке 1932 года под названием «Современная архитектура», которую курировали Филип Джонсон и Генри-Рассел Хичкок, а также авангардизму выставок, посвященных Ле Корбюзье, Людвигу Мис ван дер Роэ, другим европейским светилам и Баухаусу в целом. Кроме того, его тон контрастировал с исполненным неуверенности тоном выставок, стремившихся выстроить определенную линию преемственности в американском подходе к современной архитектуре, обозначенном, например, в ретроспективе одного из ведущих представителей чикагской архитектурной школы и американского историзма Генри Гобсона Ричардсона (1838–1886). [5] Выставка-продолжение под названием «Построено в США: послевоенная архитектура» 1953 г. оказалась не менее влиятельной, прослеживая с некоторым чувством превосходства историю пусть и эклектичных, но безусловно очень качественных американских подходов к архитектуре середины XX века, в которых больше не было неуверенности и смущения и которые были готовы к экспорту за рубеж. [6] С другой стороны, выставки, посвященные Ричарду Бакминстеру Фуллеру и обзору архитектуры западного побережья, демонстрировали новаторскую, предметную оценку важнейших фигур и тенденций в области национальной архитектуры, тогда как экспонаты, демонстрирующие работу Фрэнка Ллойда Райта – исключенные, как хорошо известно, из выставки «Современная архитектура» в 1932 году, – неизменно стояли особняком, выделяясь на фоне других архитекторов и их проектов. Выставка 1941 года «Органический дизайн в домашнем убранстве», а также программа «Хороший дизайн» на основе одноименных выставок, проходивших практически ежегодно с 1950 по 1955 год, познакомили американцев с новым образом жизни, в котором прогрессивный подход к обустройству дома сочетался с использованием новых материалов и технологий. [7] В саду вокруг MoMA были возведены в натуральную величину модели домов авторства Марселя Брёйера, Бакминстера Фуллера и Грегори Айна, а также японский дом, спроектированный Дзюнзо Йосимурой, что позволило посетителям вживую ознакомиться с преимуществами и особенностями их дизайна. Международные выставки-ретроспективы, организованные Музеем, внесли неоценимый вклад в исследование глобальных архитектурных тенденций. Помимо монографических экспозиций, подготовленных Музеем, среди его выставок и публикаций следует также упомянуть «Бразилия строит» 1943 г., «Два города» о Рио и Чикаго 1947 г. и «Архитектура Японии» 1955 г.

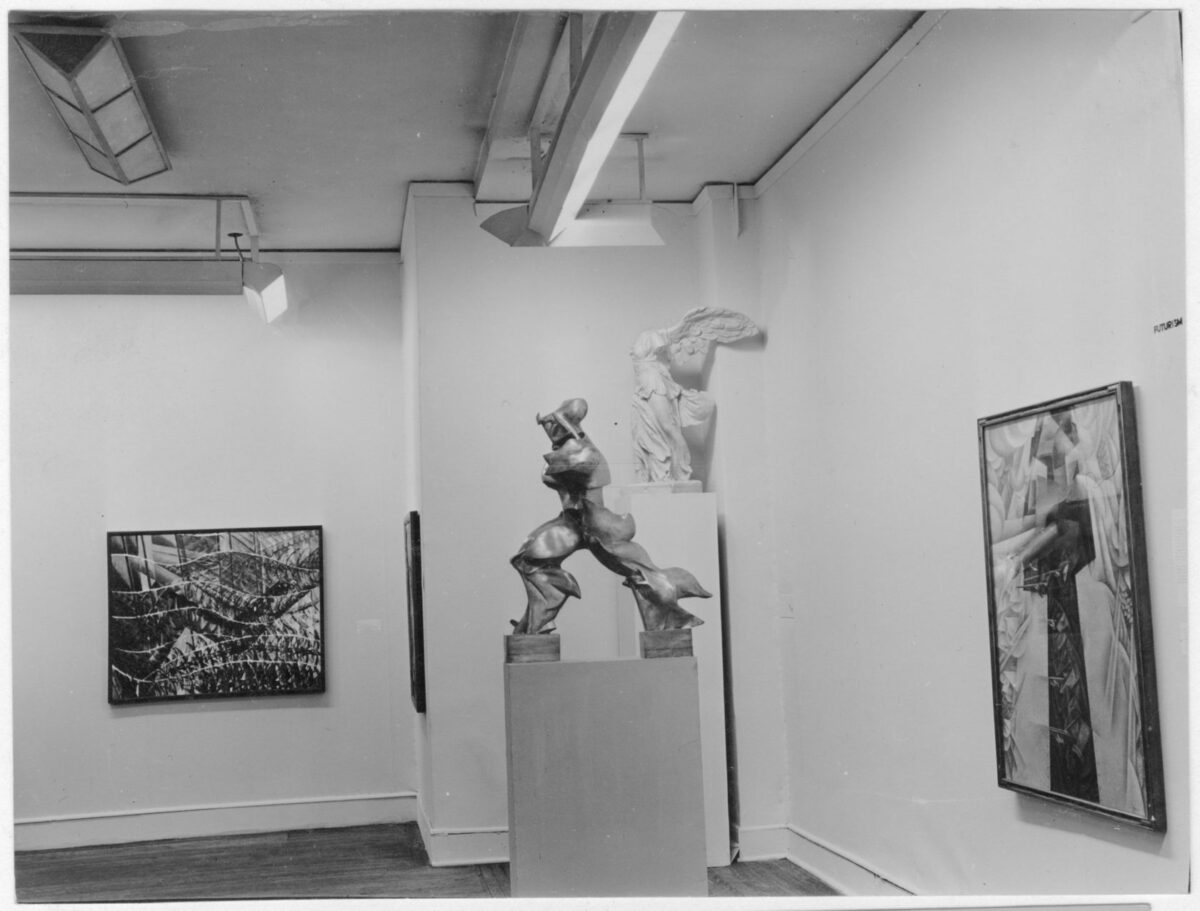

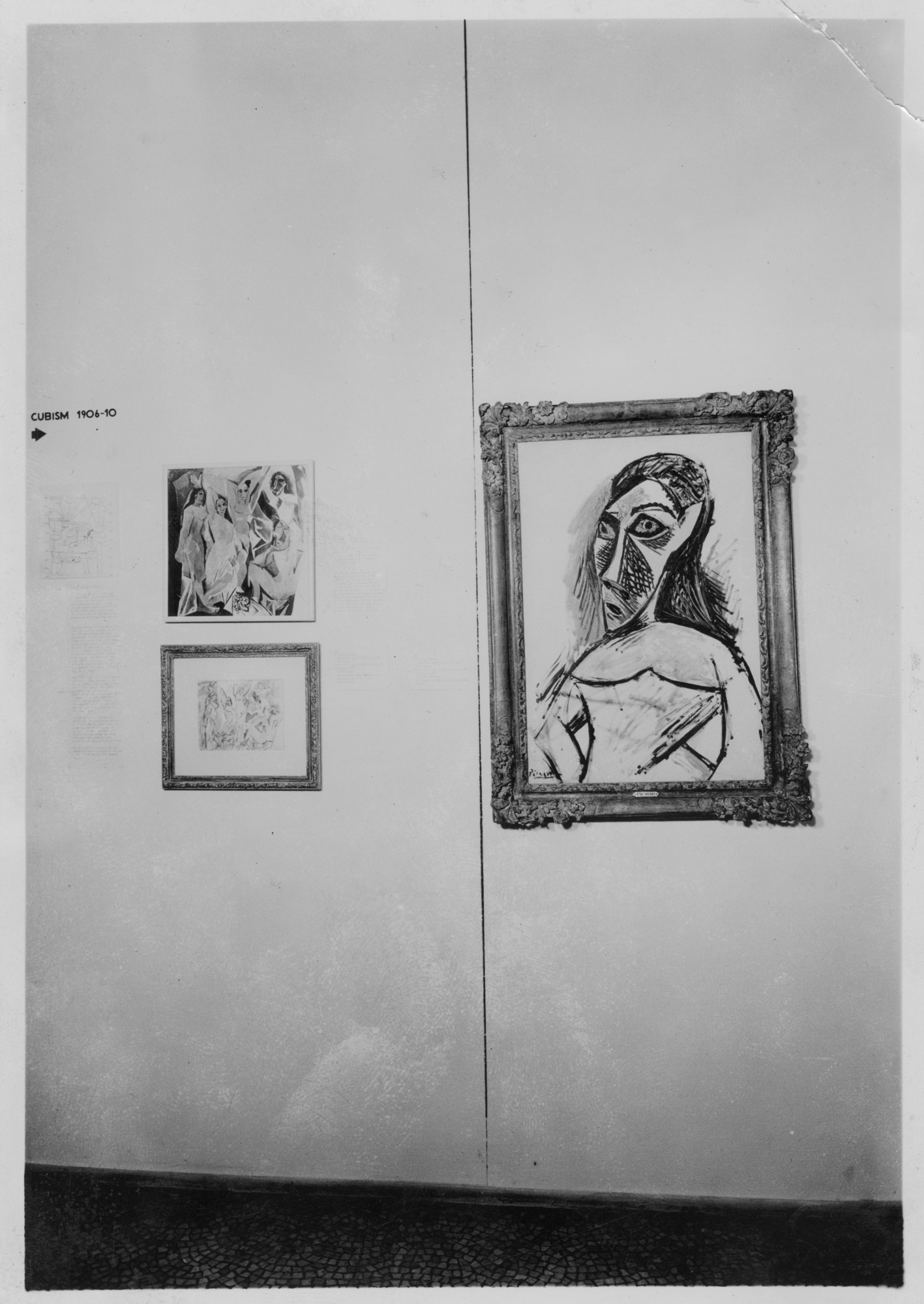

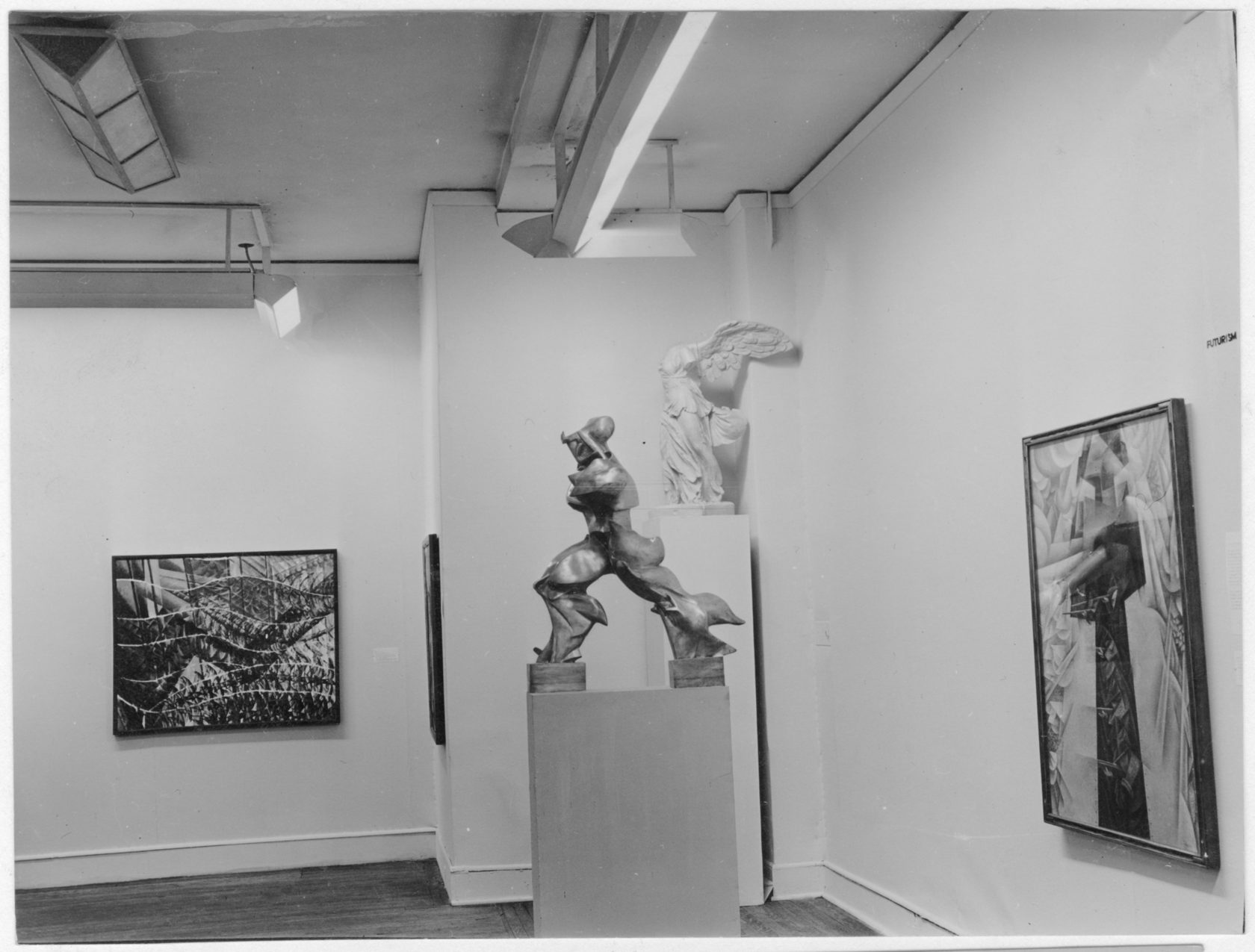

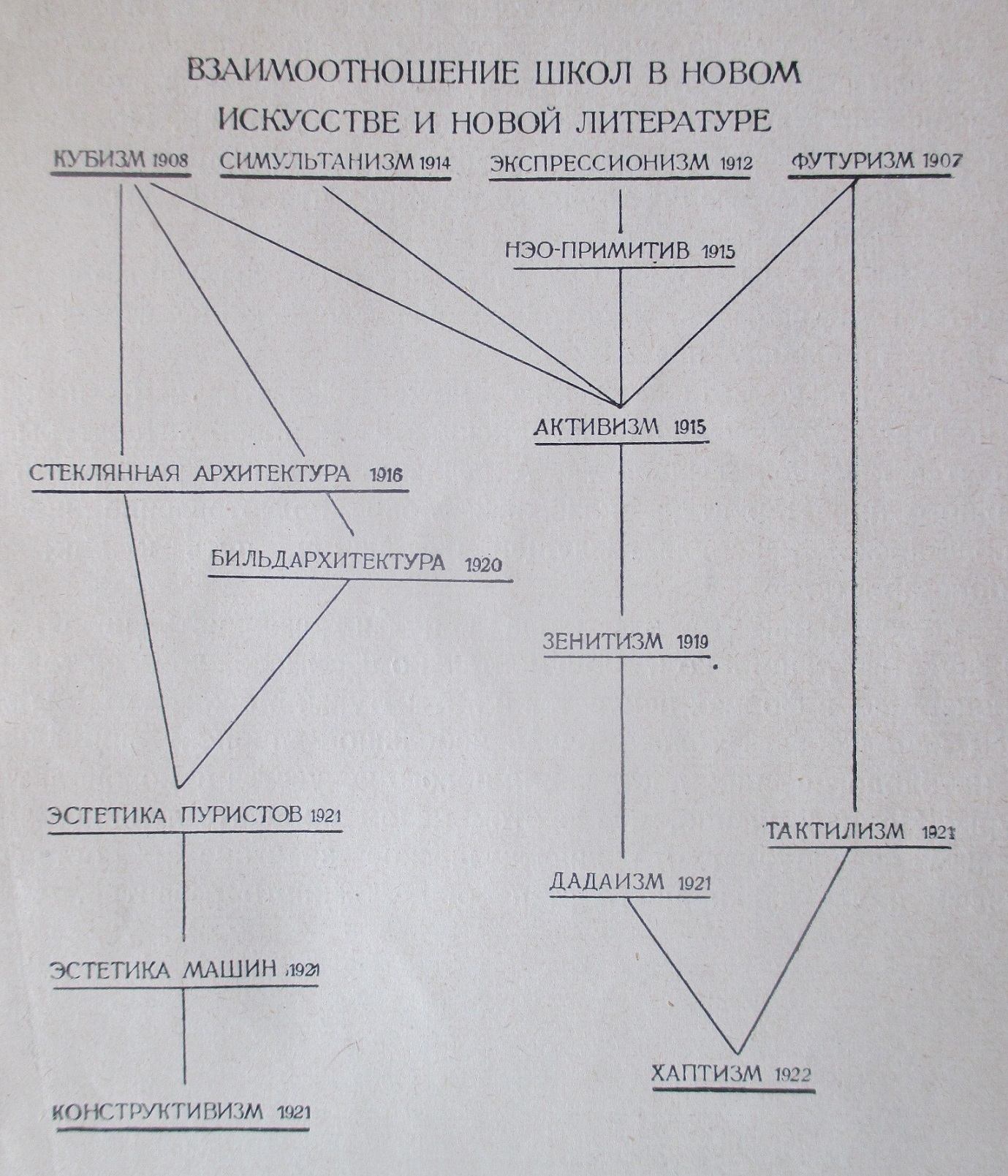

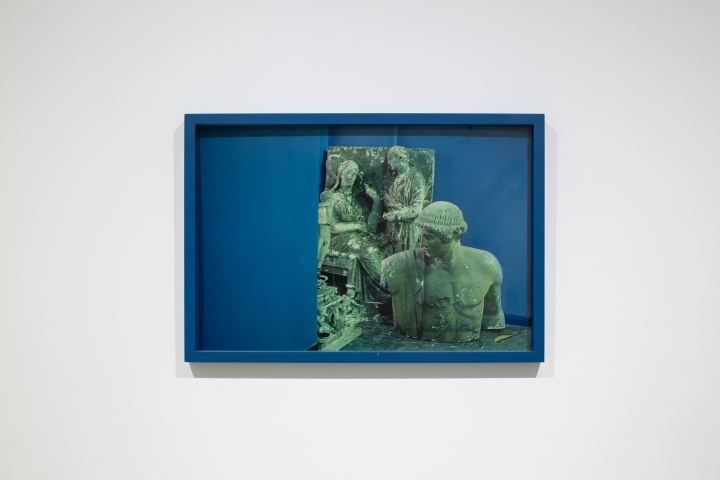

Италия стала темой двух важных выставок в MoMA. Первая – «Итальянское искусство XX века» 1949 г., кураторами которой были Альфред Барр-младший и Джеймс Тролл Соби. [9] Эта эпохальная выставка закрепила место футуризма в генетической линии современного искусства (в соответствии со знаменитой диаграммой Барра 1936 года), одновременно расширив исследование итальянских течений и включив в него метафизическую живопись, новеченто и итальянский реализм. Барр и Соби исколесили всю Италию, изучая контекст, занимая или покупая некоторые работы, чтобы расширить довольно бедную итальянскую коллекцию МоМА. Эта важнейшая выставка стала одним из многих cобытий в этот период культурного обмена между Музеем современного искусства и Италией, который стал еще интенсивнее после поражения итальянских коммунистов на выборах 1948 года, лишь укрепившего решимость Госдепартамента США использовать международные культурные программы в качестве инструмента в противостояниях Холодной войны. [10] Спустя три года была сделана выставка «Olivetti: дизайн в промышленности», подробно осветившая два десятилетия деятельности этой компании в заводском городке Ивреа и подчеркнувшая то, как в ней сочетались инженерное дело, технологии производства и дизайн промышленных объектов и архитектуры. [11] Хотя выставке не удалось отразить, как тесно дизайн был переплетен с левоцентристскими послевоенными политическими взглядами Адриано Оливетти и деятельностью основанного им движения Movimento di Comunità, с нее началось восприятие Италии как прогрессивной страны, где дизайнерские изделия и продукты для домашнего пользования являлись синонимом качества, творческого воображения и всего модного. Выставка предвосхитила экономический бум и полвека глобальной одержимости итальянским дизайном.

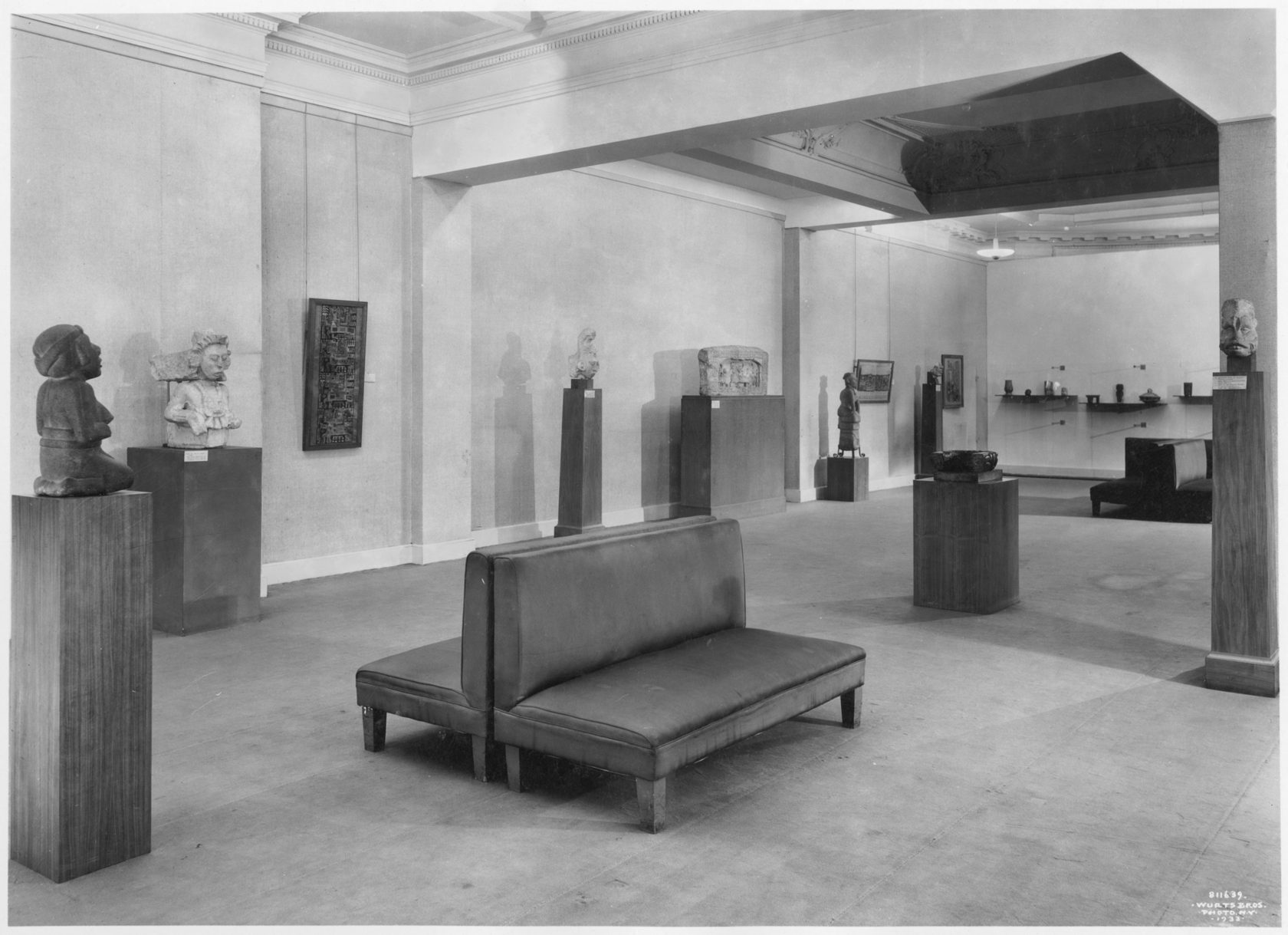

После зарубежных странствий Хакстейбл вернулась на работу в музей, который к тому времени уже начал выстраивать нарратив о современном искусстве и архитектуре Италии. Однако не так просто говорить о литературе, относящейся к выставке «Современное движение в Италии», поскольку ее не так много: за исключением положительной рецензии в газете New York Times, описательной заметки в журнале Contract Interiors, эссе самой Хакстейбл для Art Digest (автором и редактором которого она была), пресса проигнорировала выставку.[12] Не было ни конференций, ни лекций, ни симпозиумов. Выставка была задумана как часть образовательной программы передвижных выставок, организованной директором Международной программы музея Портером МакКрэем: ее целью было поделиться ресурсами и экспертным знанием МоМА с местными музеями и университетами. В рамках этой программы «Современное движение в Италии» объехала девять институций от восточного до западного побережья Америки и еще две в Канаде – ни в одной нет и следа. [13] В отличие от других выставок в МоМА, после этой не осталось книги, хотя Хакстейбл использовала результаты своего исследования в монографии об инженере Пьере Луиджи Нерви, увидевшей свет в 1960 году. Куда большее недоумение вызывает скудость документации, хранящейся в архивах самого Музея современного искусства: всего несколько фотографий, список работ и пресс-релиз. Выставка практически не упоминается в бюллетенях МоМА, которые обычно уделяли внимание даже ретроспективам не первой важности. Показательно, что в подробнейшем и всестороннем исследовании 1964 года, документирующем историю деятельности отдела архитектуры и дизайна, также нет никаких следов выставки Хакстейбл. [14] В отличие от кураторов Элизабет Мок и Джанет Хенрих О’Коннел, имя Хакстейбл даже не упомянуто в обзорах профессионального вклада женщин в работу музея. [15] Во всех отношениях выставка «Современное движение в Италии» стала не-событием, не оказав никакого влияния на архитектурный дискурс или наследие МоМА. Однако внимательное прочтение выставки и ее контекста, которое бы фокусировалось скорее на том, что не вошло в экспозицию, что было из нее изъято, поможет объяснить отсутствие резонанса, а также то, почему «Современное движение в Италии», вероятно, все же выполнила свое назначение и была показательна для той исторической, культурной и политической неуверенности и неопределенности, которые преследовали итальянскую архитектуру в 1950-е годы.

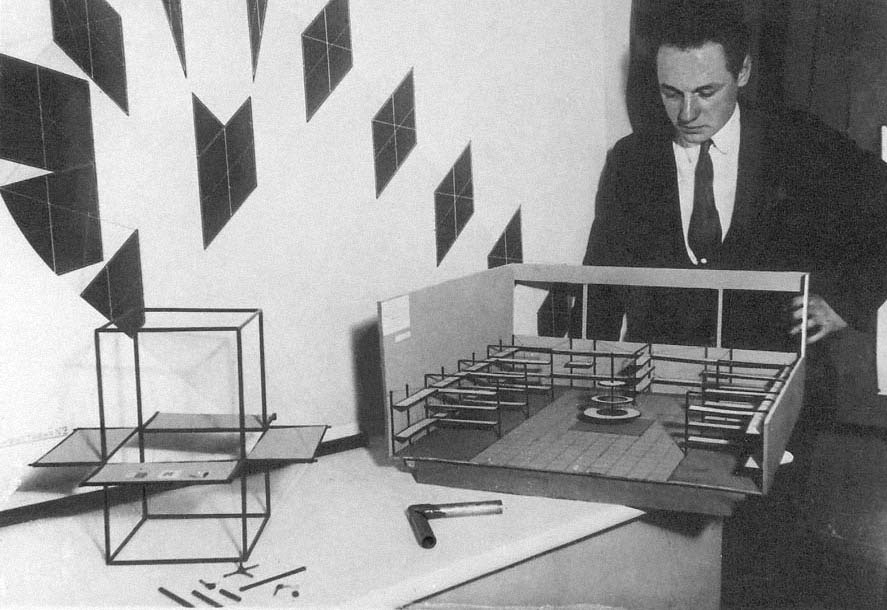

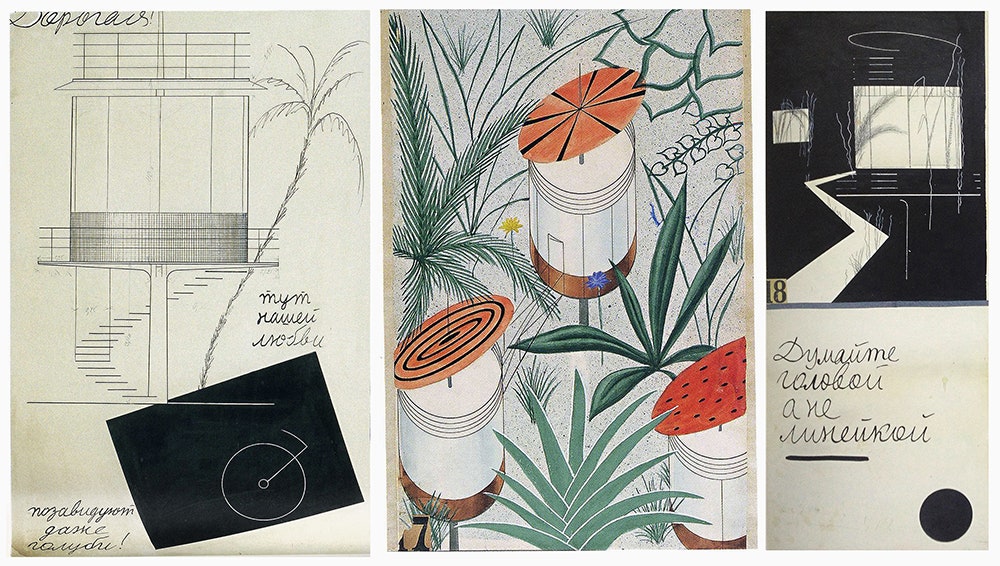

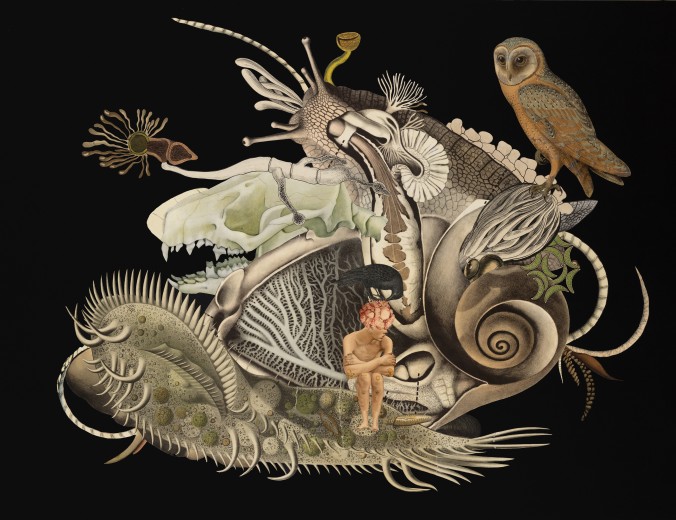

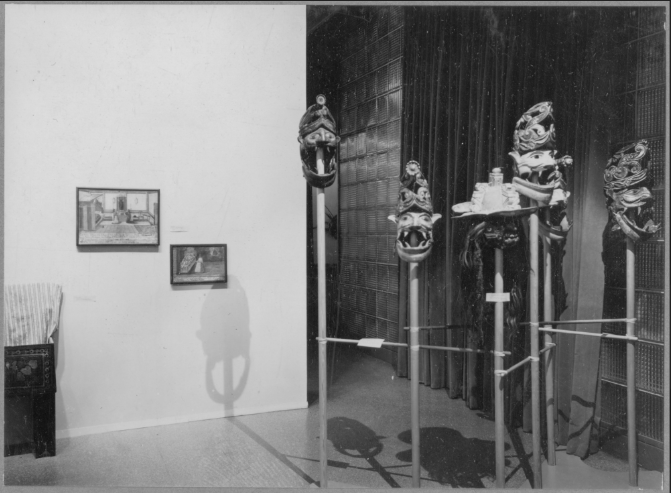

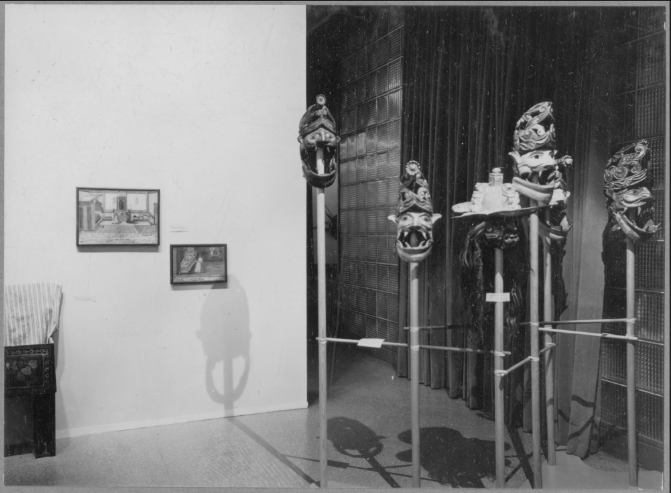

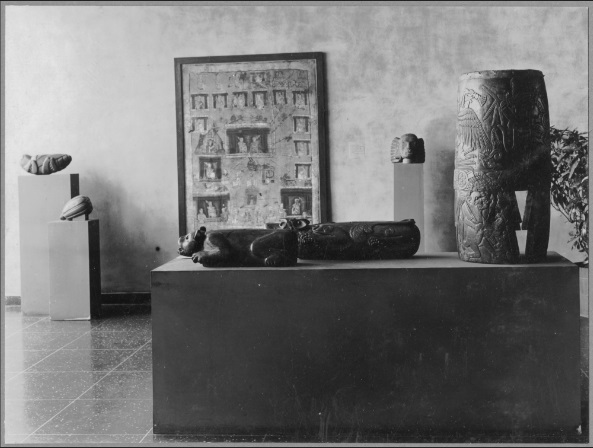

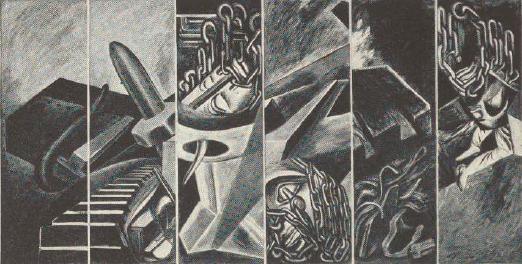

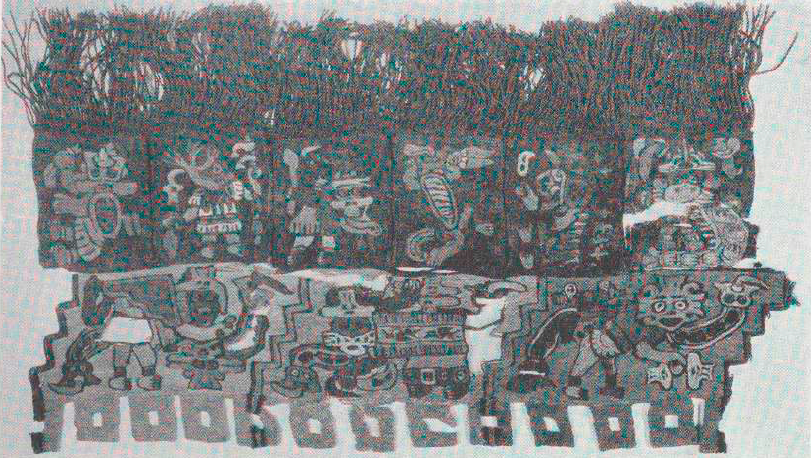

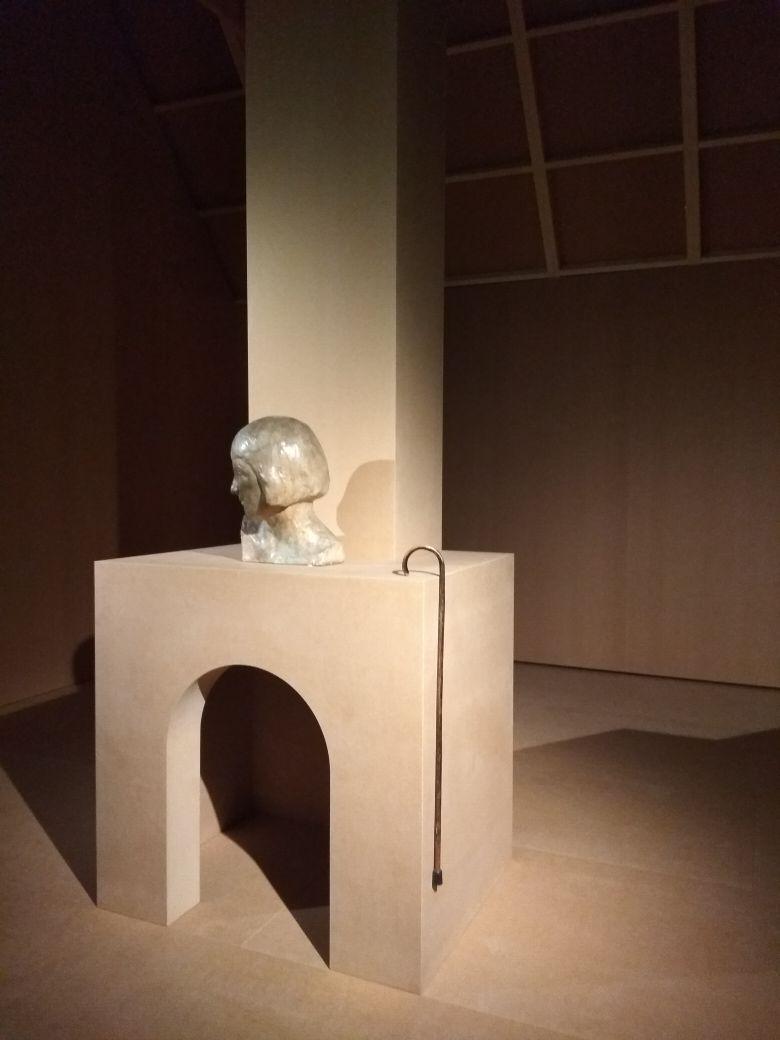

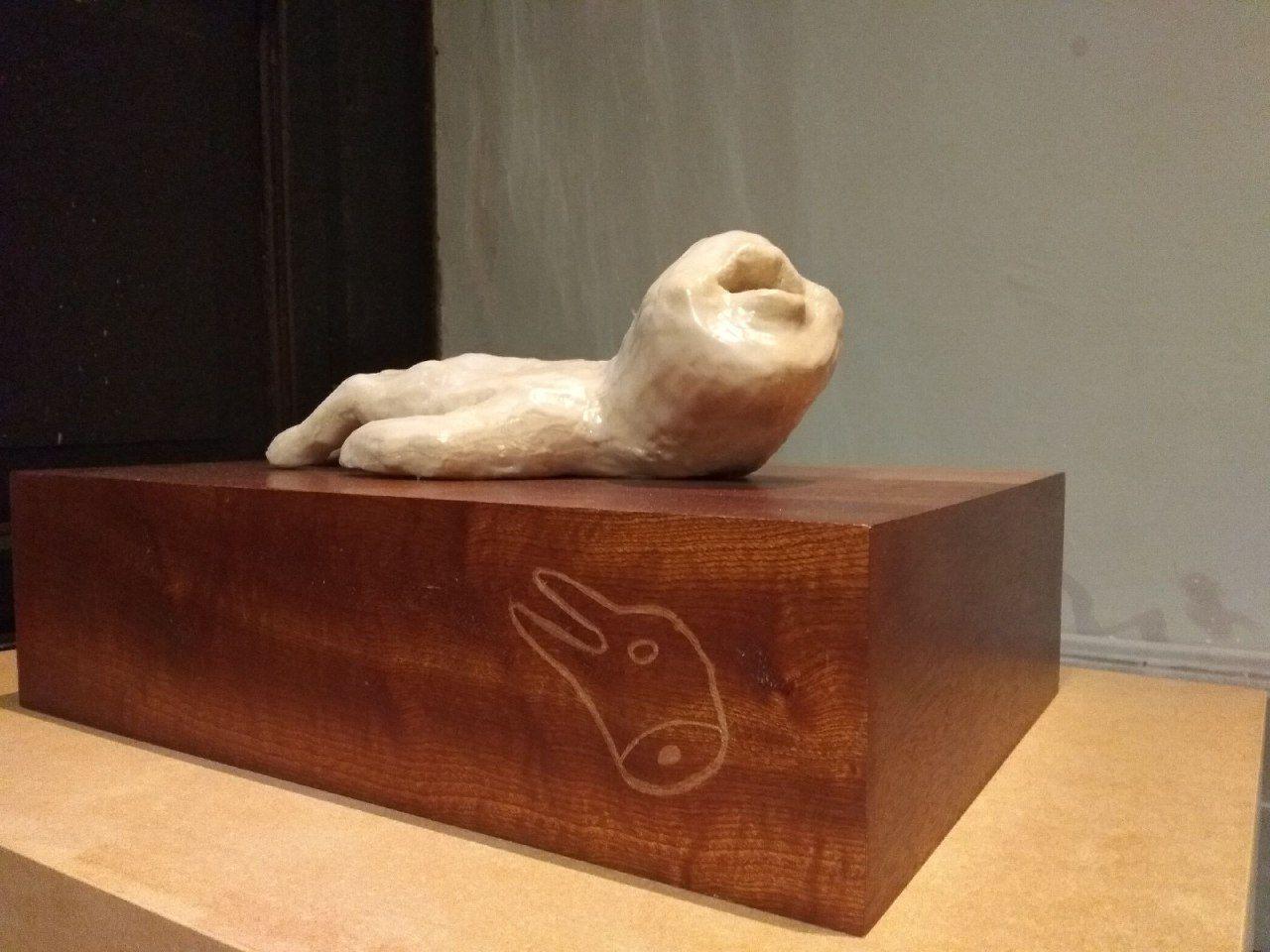

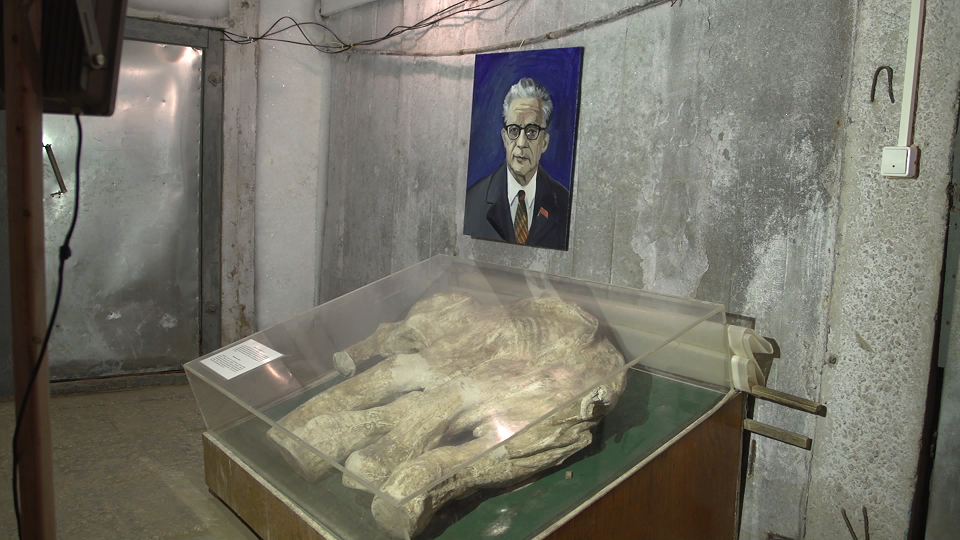

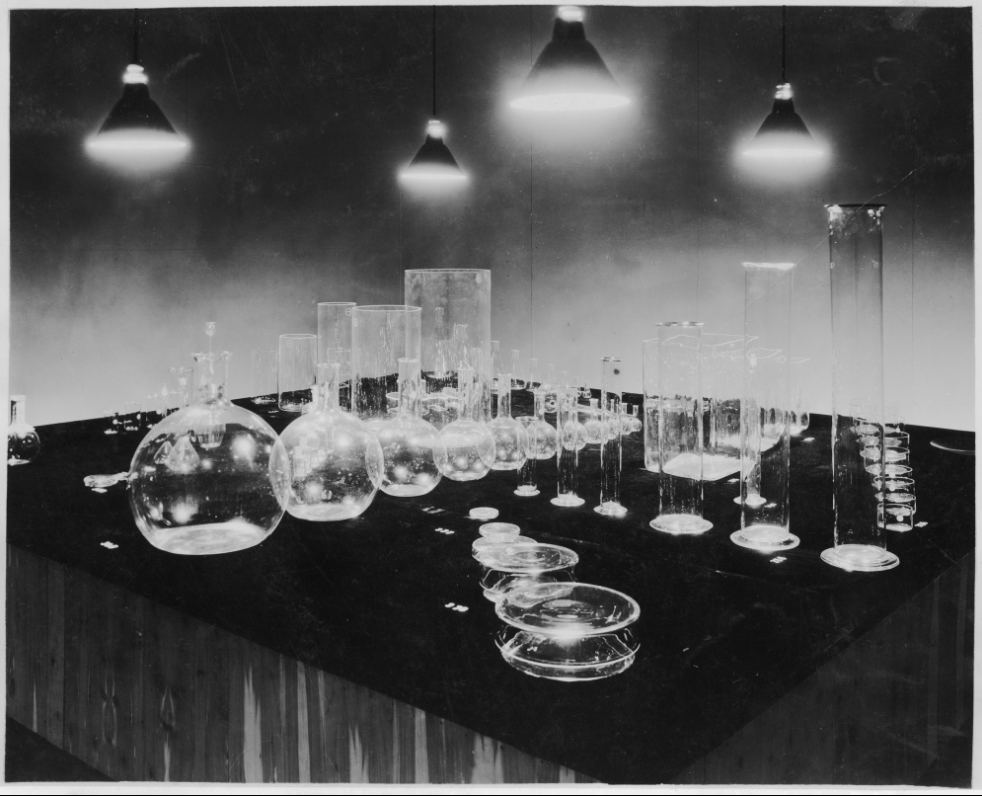

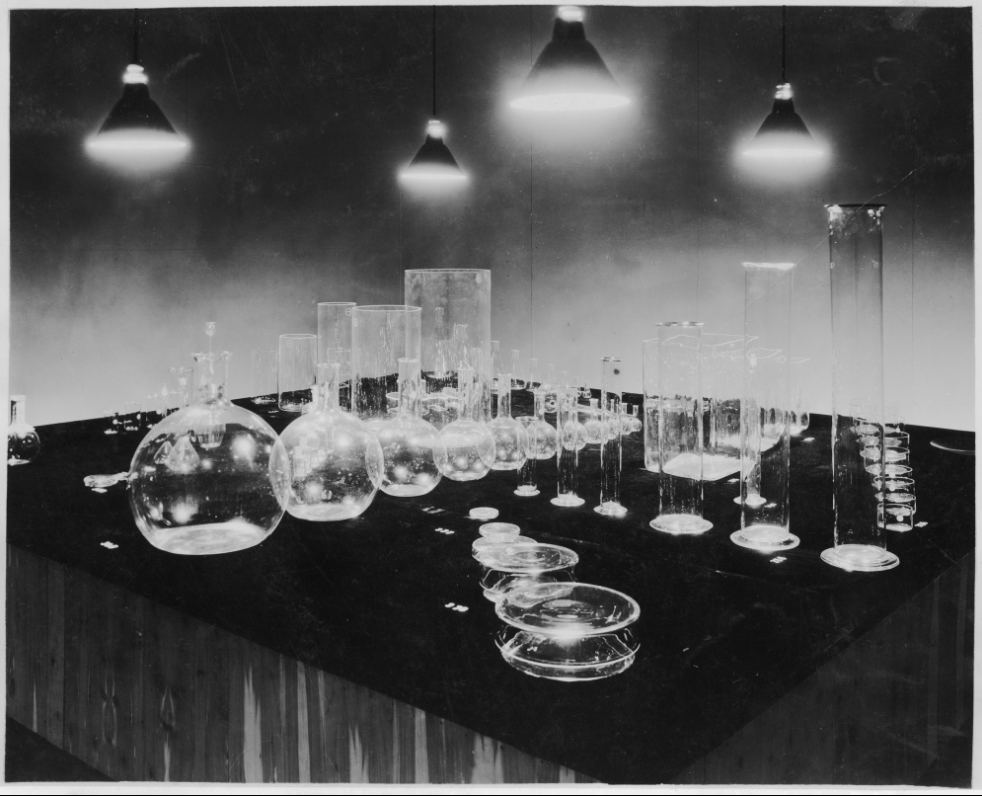

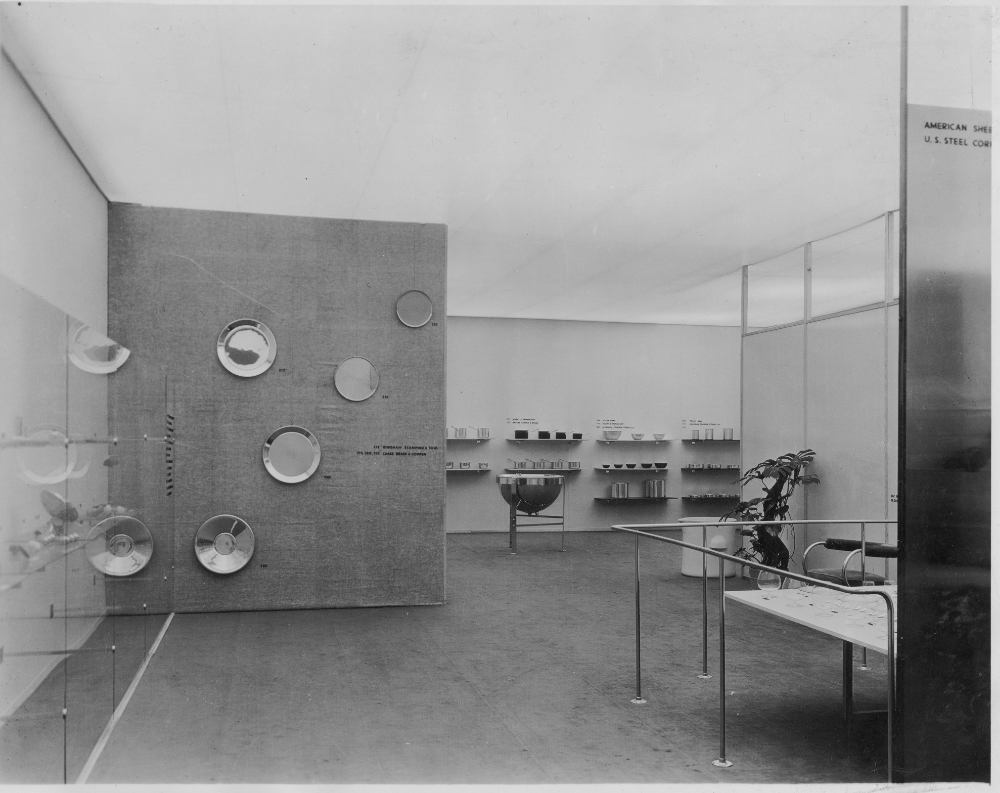

Выставка «Современное движение в Италии» была практически полностью построена вокруг изображений, а не моделей: она включала в себя увеличенные фотографии строений, рисунки и предметы домашнего обихода. Графические панели были дополнены небольшим количеством мелкой посуды, столовых приборов и стеклянной утвари, а также скульптурами из собрания музея, среди которых была бронзовая конная статуя Марино Марини, а также футуристические работы Умберто Боччони «Развитие бутылки в пространстве» (1912) и «Уникальные формы непрерывности в пространстве» (1913): их Альфред Барр-младший приобрел в 1948 году у вдовы Филиппо Томмазо Маринетти. [16] Однако неясно, какое именно отношение скульптуры имели к содержанию экспозиции, особенно принимая во внимание отсутствие архитектуры и графики футуризма или новеченто. Вместо того, чтобы проследить истоки итальянского модернизма в stile Liberty (итальянском изводе ар-нуво) или футуризме, Хакстейбл начинает повествование с середины 1930-х, настаивая, что только тогда язык интернационального стиля превратился в нечто определенно итальянское. [17] Она разбила экспозицию на пять частей:

– вводное пространство, которое исследовало довоенную и послевоенную архитектуру;

– «Ранние работы», где образец формального вокабуляра итальянского модернизма был помещен в утонченный рационализм региона Комо, представленный работами Джузеппе Терраньи, Пьетро Линджери, Чезаре Каттанео, Луиджи Фиджини и Джино Поллини;

– «Архитектура и государство»: довольно поверхностный раздел, объединивший реализованные проекты и проекты, представленные на архитектурные конкурсы при фашистском режиме;

– раздел под странным названием «Итальянский вклад» (в оригинале – во множественном числе, что по-русски звучит еще более причудливо); этот раздел стал ядром выставки и представлял собой обзор работ Пьера Луиджи Нерви, корпорации Olivetti, а также коммерческой и торговой архитектуры;

– разношерстная коллекция экспонатов под названием «Послевоенные работы» и «Дизайн».

Несмотря на обрисованную выше структуру, подчас трудно понять систему категоризации тех или иных проектов. Так, например, шедевр рациональной архитектуры Дом Фасций (Casa del Fascio di Como) Терраньи был помещен в раздел «Ранние работы», а не в раздел «Архитектура и государство», тогда как подборка товаров для дома и офиса объединила невероятное разнообразие объектов – от предметов из стекла до спортивных машин, не объясняя зрителю, какие именно черты и свойства их объединяют, кроме того, что все они были созданы в Италии. Сопоставление в рамках одной экспозиции объектов промышленного дизайна с архитектурными шедеврами зримо воплощало теорему Эрнесто Роджерса «от ложки к городу», подразумевавшую, что, помимо зданий, итальянская архитектурная практика распространяла вкус и качество (т.е. дизайн как таковой) на все масштабы человеческой жизни – и на большие, и на малые. Однако неясно, были ли это послание правильно считано публикой МоМА. [18]

Выбор экспонатов Хакстейбл отличала невероятная последовательность, если не сказать ограниченность. Язык итальянского модернизма был сформирован в модели дома 1933 года для миланской Триеннале Фиджини и Поллини, palazzina в Черноббио Чезаре Каттанео и миланском жилом комплексе Терраньи и Линджери. В экспозицию было включено больше фотографий Дома Фасций, чем любого другого здания, и именно эта постройка позиционировалась как апофеоз северного рационализма. Выбор Хакстейбл проектов, иллюстрирующих архитектуру периода режима Муссолини, вызывает недоумение: среди них туберкулезная лечебница авторства Игнацио Гарделлы, здание Союза промышленных рабочих в Комо, построенное по проекту Каттанео и Линджери, работы бюро BBPR, а также проекты Франко Альбини, Игнацио Гарделлы, Джованни Романо и Джузеппе Паланти для квартала Международной выставки (EUR) в Риме (1942). Такая подборка неверно отражает масштаб строительных работ, развернутых фашистским режимом, и инструментализацию модернистской эстетики, предпринятую Национальной фашистской партией. Смысловое и композиционное ядро выставки составляли работы Пьера Луиджи Нерви и продукция Olivetti, представленные в дюжине дизайнерских набросков: они отражали самые разнообразные эксперименты Нерви и давали исчерпывающее представление о стремлении Olivetti к гуманным архитектуре, городу и рабочему месту. В экспозицию вошли фотографии, сделанные на миланской Триеннале 1951 года, а также чертежи коммерческих интерьеров, спроектированных Франко Альбини, Анджело Бьянкетти и Чезаре Пеа. Среди построек послевоенного периода, представленных на выставке, следует упомянуть жилые комплексы авторства Фиджини и Поллини, новое здание римского вокзала Roma Termini, рынок, спроектированный Гаэтано Миннуччи, а также рынок из тонкослойного бетона в Пеше авторства Джузеппе Гори, Леонардо Риччи, Леонардо Савиоли, Эмилио Брицци и Энцо Гори. Экспозиция завершается двумя мемориальными проектами: аккуратным каркасом Памятника жертвам нацистских лагерей (проект разработало бюро BBPR) и парящим монолитом мемориала в Ардеатинских пещерах, увековечивающим память римлян, убитых во время нацистской оккупации города (мемориал Fosse Ardeatine создан по проекту Марио Фиорентино, Джузеппе Перуджини, Нелло Априле и Чино Калькаприны).

Подход Хакстейбл к очерчиванию границ итальянского модернизма вполне доктринерский: она утверждает, что «зрелая» архитектура смогла утвердиться, лишь совершив сознательный разрыв с итальянскими традициями. [19] Хотя в пресс-релизе утверждалось, что в выставке были использованы оригинальные исследования Хакстейбл, практически все иллюстрации, выбранные ею, были каноническими снимками, уже опубликованными в журналах Casabella, Domus, Architettura и Quadrante. Почти все довоенные работы были взяты из атласа Альберто Сарториса «Элементы функциональной архитектуры», третье издание которого, вышедшее в 1941 году, без сомнения служило важным источником для Хакстейбл. [20] Объявляя Терраньи, Линджери, Каттанео, Фиджини и Поллини ведущими визионерами межвоенного периода в итальянской архитектуре, Хакстейбл отдает предпочтение наиболее спорным экспериментам 1930-х годов как самой низкой позиции в эволюции итальянской архитектуры, с которой и нужно оценивать послевоенный модернизм. По сути, за исключением постройки Roma Termini и мемориала Fosse Ardeatine, все архитектурные образцы, представленные на выставке, происходят из северной части и восточного побережья Италии. Огромный массив архитектурных проектов, реализованных в период правления Муссолини, совершенно не отражен в экспозиции, как не упомянуты в ней и железнодорожный вокзал Флоренции, прогрессивные постройки, созданные для Новых городов (например Сабаудии, Карбонии, Муссолини-Арбореи, Литории-Латины. – Прим. пер.) и летних лагерей а также почтовые отделения в Риме, спроектированные Марио Ридольфи и Адальберто Либера. Хакстейбл отказывается в экспозиции от архитектурных сооружений, построенных из местных материалов типа камня или дерева, в пользу зданий, облицованных штукатуркой и гладким камнем (исключение составляет мемориал в Ардеатинских пещерах, где 24 марта 1944 года нацисты расстреляли 335 мирных граждан). Невзирая на дерзость архитектуры Нерви, чьи экспрессивные формы и структурные узоры указывают (по мнению Хакстейбл) на декоративный подход к бетону, сама куратор выбрала наиболее абстрактные примеры итальянского дизайна с простыми объемами, ортогональной композицией и неумолимыми структурными рамками. Более того, по ее словам, послевоенный отход от геометрической строгости, характерной для довоенных работ, оказался одновременно «стимулирующим и тревожащим» из-за своего разнообразия, однако Хакстейбл не показала никаких проектов, которые могли бы проиллюстрировать это утверждение. [21] Акцентируя внимание зрителя на самых изобретательных с композиционной точки зрения постройках, выделяя крупномасштабные жилищные проекты, институциональные и транспортные постройки, Хакстейбл втискивает наследие узко определяемого рационализма в гораздо более ограниченную выборку послевоенных проектов и таким образом создает впечатление формальной и эстетической преемственности, входившей в фазу неопределенности.

Подборку экспонатов можно частично объяснить опытом, полученным Хакстейбл во время пребывания в Венецианском университете архитектуры (IUAV). Незадолго до ее приезда ректор Джузеппе Самона начал приглашать в университет совершенно невероятную профессуру: урбаниста Луиджи Пиччинато, архитектора и дизайнера Франко Альбини, урбаниста Джованни Астенго, архитектора Игнацио Гарделлу и историка Бруно Дзеви. Проекты архитекторов «Венецианской школы» Альбини и Гарделла широко представлены на выставке «Современное движение в Италии». Несмотря на нелюбовь Дзеви к рационализму и его увлечение любопытными теориями «органической архитектуры», его влияние на Хакстейбл было существенным. Он не только познакомил ее со своим трудом по истории модернизма, опубликованным в 1950 году, но и учил видеть в архитектуре искусство пространства. [22] Однако важнейшим опытом, повлиявшим на Хакстейбл, по всей видимости стала миланская Триеннале 1951 года. Если интонация Триеннале 1947 года, c ее акцентом на жилищном строительстве, экономике и экспериментах с материалами, сообщала зрителю безотлагательность своей повестки, то Триеннале 1951 года обратилась к теме примирения послевоенной демократической Италии и переплетениям итальянского фашизма с довоенным модернизмом. Помимо инсталляций, вернувших архитектуру к фундаментальным, транс-историческим аспектам, таким как форма, символическая пропорция, свет, пространство и человек как мера всех вещей, Триеннале предложила зрителям переосмыслить наследие архитекторов, не переживших войну (Джузеппе Терраньи, Эдоардо Персико, Раффаэлло Джолли и Джузеппе Пагано), в контексте «политических сложностей», отбросивших длинную тень на модернизм и этические обязательства архитекторов. [23] Как позднее сформулировал Эрнесто Натан Роджерс, выбор между «преемственностью или кризисом» – то есть должно ли [искусство] послевоенного периода порвать с символизмом, абстракцией и полемикой межвоенного времени, сделавшими архитектуру таким важнейшим инструментом программы фашистской партии, или модернизм можно будет спасти и перенаправить к демократическим, гуманистическим целям, – требовал как взгляда вглубь себя, так и взгляда, обращенного в прошлое. [24] Поскольку многие модернисты пережили войну (причем были членами фашистской партии) и поскольку монументалистские перегибы и избыточность конца 1930-х и начала 1940-х годов не предлагали никакого жизнеспособного архитектурного языка для новой демократии, в 1950-е годы итальянские архитекторы пытались справиться с неопределенностью путей дальнейшего развития их профессии в родной стране.

Исследования, опубликованные в 1954–1955 годах, то есть как раз тогда, когда Хакстейбл делала свою выставку, со всей наглядностью демонстрируют, как трудно оказалось задать новую концептуальную рамку итальянскому дизайну на фоне главенствующего стремления историзировать фашизм. В своей работе «Новое строительство в Италии» (Neues Bauen in Italien) Паоло Нестлер превозносит рационалистов как интеллектуальных борцов за обновление итальянской архитектуры – против регрессивных, реакционных традиционалистов, – но заключает, что, несмотря на все свои сильные стороны, рационализм не развился в уникальный извод итальянского модернизма и не изжил тенденции историзации, генетически свойственные итальянской культуре. Иллюстрации, которые Нестлер использовал в своей книге, отличает холодность и отстраненность: они объективируют здания, подчеркивая формальный словарь, к которому прибегал архитектор, и эффекты светотени. [25]

Книга Карло Пагани «Итальянская архитектура сегодня» (Architettura Italiana Oggi) открывается сетованием по поводу «политических рамок», которые наложили на довоенную архитектуру. Чуть ниже, однако, автор утверждает, что рационалисты создали примеры дизайна высокого уровня, которые тем не менее не смогли превзойти предшествующие им, – эта возможность была у итальянских дизайнеров, но ускользала из рук по мере того, как их все более резкая риторика связывала модернизм с итальянской традицией с целью заручиться поддержкой режима. Более мягкий подход Пагани к итальянскому модернизму заключен в выборе иллюстраций, отражающих главным образом типы построек и демонстрирующих расслабленные, спокойные виды домашнего образа жизни и времяпрепровождения. Цель подобного подхода – выйти за пределы политического вместо того, чтобы ставить сложные, острые вопросы. [26] Книга Джорджа Эдварда Киддера-Смита «Италия строит» (Italia Costruisce), вышедшая в 1955 году, оценивает Италию XX века через призму антропологической науки, с готовностью принимая контрасты различных абстрактных форм, текстур и местных локальных особенностей. Это эклектическое исследование строений и разнообразная выборка иллюстративного материала включает городские сцены, пейзажи и общественные события, помещающие современную архитектуру в климатический и культурный контекст Италии. Акцент на людях и месте как объединяющий итальянскую архитектуру элемент отражает идеологию «преемственности», которую продвигал Роджерс, написавший для книги предисловие. [27] Все три автора игнорируют или прямо вычеркивают из своих повествований классицистские, монументальные проекты 1930-х годов. Однако есть нечто, продемонстрированное в работах Пагани и Киддера-Смита, но опущенное в выставке Хакстейбл, а именно растущая популярность народных форм, местных материалов и локальной тектоники, призванных придать архитектурным сооружениям ощущение спонтанности, непосредственности и реалистичности, взлет стиля неолиберти с его эклектичностью и нередкими средневековыми аллюзиями, а также распространение теорий «существовавших ранее условий» и поэтики подчас утонченного, подчас скромного, без излишеств, историзма. [28] Однако в своей совокупности эти тенденции подчеркивают, что выбор между «преемственностью и разрывом с традицией» был сделан в пользу преемственности – преемственности, вобравшей в себя противоречия, разногласия и двусмысленности, преемственности, которая позволила архитектурной культуре продолжать свое развитие, уклоняясь от ответов на трудные вопросы. А поскольку практически каждый ведущий архитектор 1950-х годов в свое время был членом фашистской партии или сформировался в условиях единственного политического режима, который был им известен, приручение двусмысленностей и неопределенностей сделало «преемственность» профессионально и интеллектуально выгодной, целесообразной, удобной.

Хотя эта борьба и не показана напрямую в рамках выставки «Современное движение в Италии» – возможно, в силу того, что самой Хакстейбл довелось лично наблюдать лишь первый акт продолжительной, сложно устроенной драмы, – нельзя не заметить определенный политический подтекст отбора включенных ею в выставку экспонатов, отражающий некоторое понимание происходившего в Италии переписывания истории межвоенного периода. Действительно, концептуальной рамкой выставки служит упрощенная версия тезиса о преемственности: «Утонченное чувство декоративности, чувство цвета, материала и орнамента, готовность к экспериментам и изобретениям характеризует итальянский вклад в послевоенную архитектуру и дизайн. Выставка демонстрирует, что эти качества – суть следствие логического и продолжающегося роста, имевшего место в последнюю четверть века». [29] Однако если концентрироваться лишь на эстетически санированной и политически выбеленной экспозиции, то может создаться ложное представление о политической составляющей ее выставки, которую лучше всего понять через то, что на ней отсутствует. Инсталляция, созданная Хакстейбл, «зачищает», то есть оставляет за бортом, архитекторов, в работах которых очевидны прямые аллюзии на классицизм, в особенности любого, кто был скомпрометирован слишком большой близостью к фашистской партии. Она считает рационалистов жертвами римского академизма, который к концу 1940-х годов установил настоящую «диктатуру» в области архитектурной культуры. Среди архитекторов, внесших вклад в формирование послевоенного модернизма, больше всего бросается в глаза зияющее отсутствие Адальберто Либера, подорвавшего свою репутацию дизайном частично реализованной ксенофобской и антисемитской выставки 1942 года под названием «Выставка расы» (Mostra della Razza), и Луиджи Моретти, фашистского депутата, участвовавшего в деятельности Республики Сало, за что угодил после войны в тюрьму. Некоторые лакуны объяснить труднее, например, отсутствие в экспозиции Карло Моллино и Джио Понти, и еще больше озадачивает, что в выставку не были включены работы важнейших архитекторов-рационалистов, среди которых Джузеппе Пагано, Марио Ридольфи и, возможно, самый значимый теоретик рационализма Альберто Сарторис. Другие отсутствия отражают политику эпохи Холодной войны: левоцентристские социалистические архитекторы широко представлены в контексте послевоенной архитектуры, но в экспозиции совсем нет проектов архитекторов, бывших членами итальянской коммунистической партии или симпатизировавших ей.

Фонд Фулбрайта, на стипендию которого Хакстейбл училась в Италии, видел своей миссией международный образовательный обмен, продвигавший за пределами США американские ценности и взгляд на вещи, и одновременно знакомил ученых и исследователей из других стран с тем, что могла предложить миру американская культура. Хотя повестку Фонда Фулбрайта было не так легко напрямую инструментализировать в пропагандистских целях, она тем не менее легко вписывалась в американские внешнеполитические цели и задачи, поощрявшие межкультурный диалог для противостояния советской пропаганде. [30] Схожим образом средства, текущие в Музей современного искусства (MoMA), предназначались для поддержки международного обмена, способствовавшего подкреплению важного международного положения США. Выставка «Современное движение в Италии», как и многие другие, была создана на деньги Фонда братьев Рокфеллер, пожертвования которых Музею современного искусства были призваны «поощрять обмен художественными выставками между США и другими странами». [31] Искусствовед Паоло Скривано отмечает, что итальяно-американские диалоги вокруг архитектуры и дизайна интенсивно использовали выставки и публикации для наведения политических и культурных мостов. Проекты МоМА, например «Построено в США: послевоенная архитектура», были показаны в Италии, в то время как американские агентства спонсировали публикации, программы и инициативы, относящиеся к реконструкции и реорганизации архитектурной профессии. Хотя эти усилия отражают надежду на внедрение и поддержание либерального демократического послевоенного глобального порядка, укорененного в знаниях, дискуссиях и культуре, они никогда не шли вразрез с задачей противостояния советской экспансии. [32] Хотя не существует никаких свидетельств того, что Хакстейбл сознательно исключила архитекторов-коммунистов из участия в выставке, принимая во внимание международный политический контекст на момент создания проекта, их присутствие могло бы стать столь же проблематичным, как и присутствие фашистов, таких как Либера и Моретти.

Прямолинейность и целенаправленность «Современного движения в Италии» можно трактовать как попытку создания своего рода архитектурного букваря, устанавливающего базовые правила оценки того, как послевоенные архитекторы примиряли сложно переплетенные, взаимосвязанные наследия фашизма и модернизма. Подобно исследовательским работам Нестлера, Пагани и Киддера-Смита, эти правила начинались с решения о том, кого именно следует исключить в силу дискурсивных или политических причин. В этом отношении этот корпус работ в меньшей степени занимается модернизмом как объектом изучения и в куда большей – послевоенным политическим контекстом, в котором находился этот объект. Итальянцы Нестлер и Пагани подходят к вопросу с национальной, внутренней позиции: оба признают политические проблемы, порожденные фашизмом, чтобы после быстро перескочить на другую тему. Американцы Киддер-Смит и Хакстейбл смотрят на Италию извне, причем Киддер-Смит придерживается антропологического подхода, а Хакстейбл – исторического, но и они быстро отбрасывают тему фашизма в сторону. Все эти исследователи приходят к одному и тому же выводу: ценность итальянского модернизма, даже если он так и не достиг полного расцвета, была слишком значительна, чтобы политика могла ее снизить, тогда как собственно политику оказалось куда проще вычеркнуть. С другой стороны, «Современное движение в Италии» демонстрирует множество способов, которыми распространялись американские усилия в области политики и культуры как в самой стране, так и за ее пределами. Выставка не задумывалась как масштабная ретроспектива. Наоборот, она создавалась как один из многих проектов музея на средства, предназначенные для поддержки межгосударственных форм обмена, в свою очередь поставленных на службу вполне конкретным геополитическим повесткам. Если учесть, что выставка разрабатывалась как инструмент образования и просвещения, а не критическая ретроспектива итальянской архитектуры, кураторская работа Хакстейбл предстает в совершенно ином свете.

Подчас работу куратора можно толковать как искусство исключений – искусство, в котором в равной степени важны как технические приемы, так и политика и коммуникация. Если рассматривать выбор Адой Луиз Хакстейбл определенных экспонатов в контексте ее легендарной карьеры, то он покажется близоруким: она представляет 1930-е годы в ложном свете и совсем не касается актуальнейших социальных и человеческих проблем, остро стоявших перед итальянским обществом в 1954 году. В контексте истории нью-йоркского Музея современного искусства ее выставка заслуживает чуть лучшей участи, чем постигшее ее забвение, но не больше, чем сноска и несколько предложений.

Выставка Хакстейбл видится более осмысленной, если рассматривать ее в контексте послевоенного международного критического пересмотра наследия итальянского модернизма. Выставка «Современное движение в Италии» появилась в момент одновременно плодовитый, богатый творческими импульсами и напряженный, острый. Плодовитым он был в частности потому, что в короткий промежуток с 1949 по 1955 гг. появилось бесчисленное количество ретроспектив, выставок и книг, переоценивающих наследие модернизма и его неясную послевоенную траекторию. И он был также напряженным, потому как эта область оказалась перенасыщена, и выделиться на фоне всего стало трудно. Более того, сам по себе выставочный формат не слишком подходил для выражения всех нюансов и неопределенностей итальянской послевоенной архитектуры.

Главный вопрос послевоенной переоценки итальянского модернизма состоял в том, были ли в нем признаки и характеристики внутренней ценности, которые могли бы лечь в основу продолжившейся после войны модернистской традиции, не запятнанной фашизмом. Эта переоценка, которая обращалась как к итальянской, так и к международной аудитории, всегда включала в себя политически обусловленный выбор того, что следовало исключить, забыть или стереть. В отличие от Германии, в которой значительная часть построек нацистского периода были разрушены, большинство итальянских проектов фашистской эпохи остались стоять и после войны. Публикации, хронологии и выставки превратились в главное средство – посредством курирования как исключения – конструирования альтернативных историй и нарративов, преуменьшавших, маргинализующих или придававших новую форму этим памятникам и архитектурным проектам, даже в тех случаях, когда они продолжали функционально использоваться. Выставка Хакстейбл, со всеми ее искажениями и ограничениями, подчеркивает, как политика преемственности потребовала параллельной программы по стиранию и забвению – программы, которая, несмотря на неопределенность, оказалась удобной, эффективной и в самом деле значимой как в Италии, так и в Америке.

Перевод: Ксения Полуэктова-Кример