После 1989 года культурная реальность бывшей Югославии определялась непрестанными социальными, экономическими и политическими кризисами, которые продолжаются по сей день. Кульминацией этих кризисов стала Югославская война, вспыхнувшая в период распада страны, а их продолжением — социально-экономический переход от социализма к либеральному капитализму. Процесс перехода, охарактеризованный также как провал демократизации, сопровождался строгим регулированием общественной сферы, включая область искусств и культуры.

Установив контроль над культурным производством, постъюгославская политическая элита 1990-х годов преобразовала музеи и другие культурные институции в инструменты идеологической войны, в ходе которой санкционировала националистическую визуальную культуру и использовала ее для затирания наднациональной югославской идентичности. Однако параллельно развивалась альтернативная художественная сцена, которая отвечала на это различными инициативами в попытке сохранить плюрализм идей и оказать противодействие распространяющимся повсюду милитаристским и шовинистским нарративам. В число этих инициатив входили создаваемые художниками и кураторами объединения, проекты, неправительственные организации и другие платформы для критического диалога и производства знаний, включая пространства и музеи, находящиеся под управлением художников. Существуя в изгнании — или за рамками основной культурной системы координат, — эти музеи пополняли свои коллекции личными предметами и найденными объектами, общественными символами, историями и акциями, комбинируя их друг с другом в стремлении разработать продуктивные стратегии критического диалога в доминирующем культурном и политическом дискурсе.

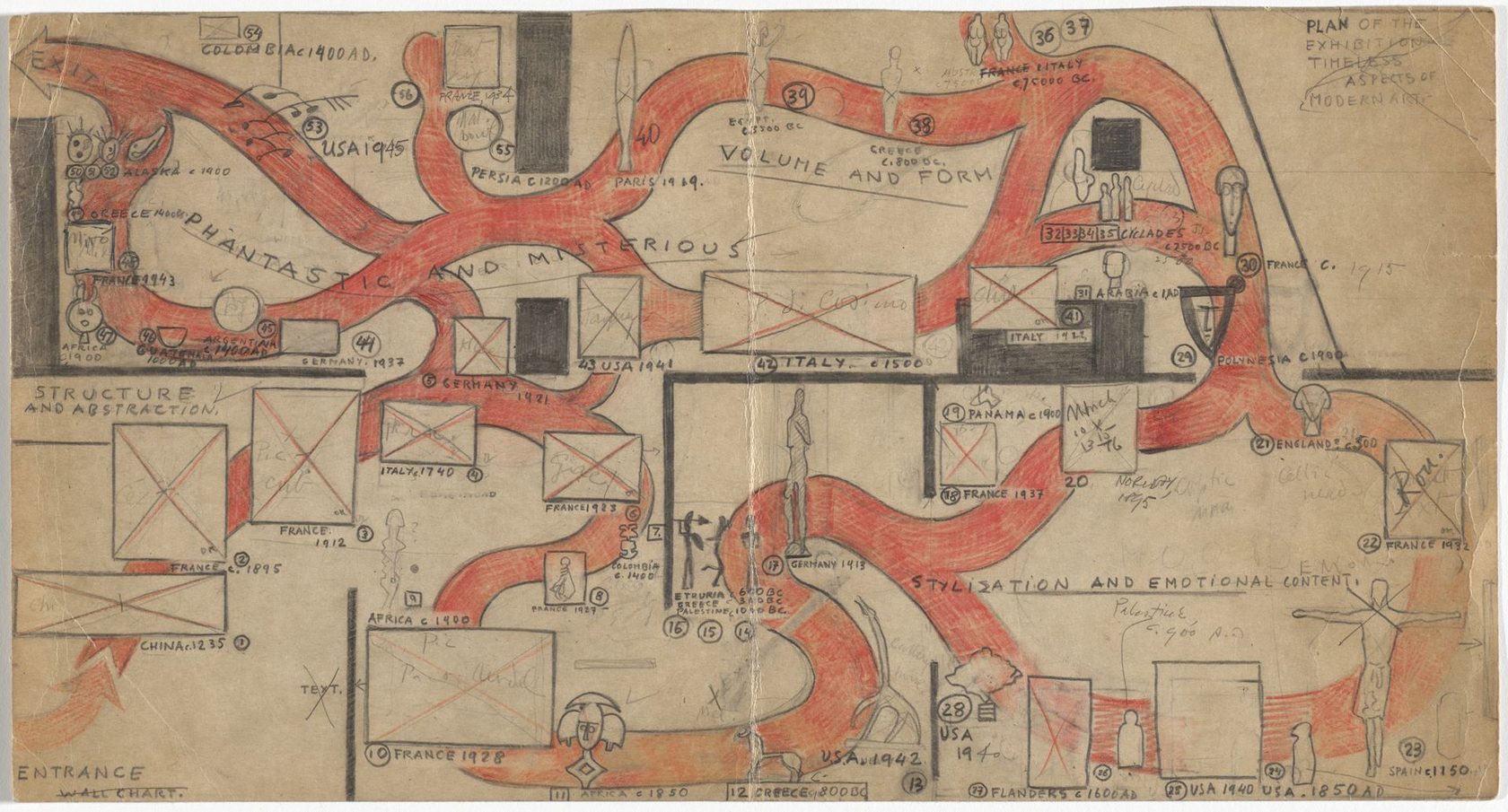

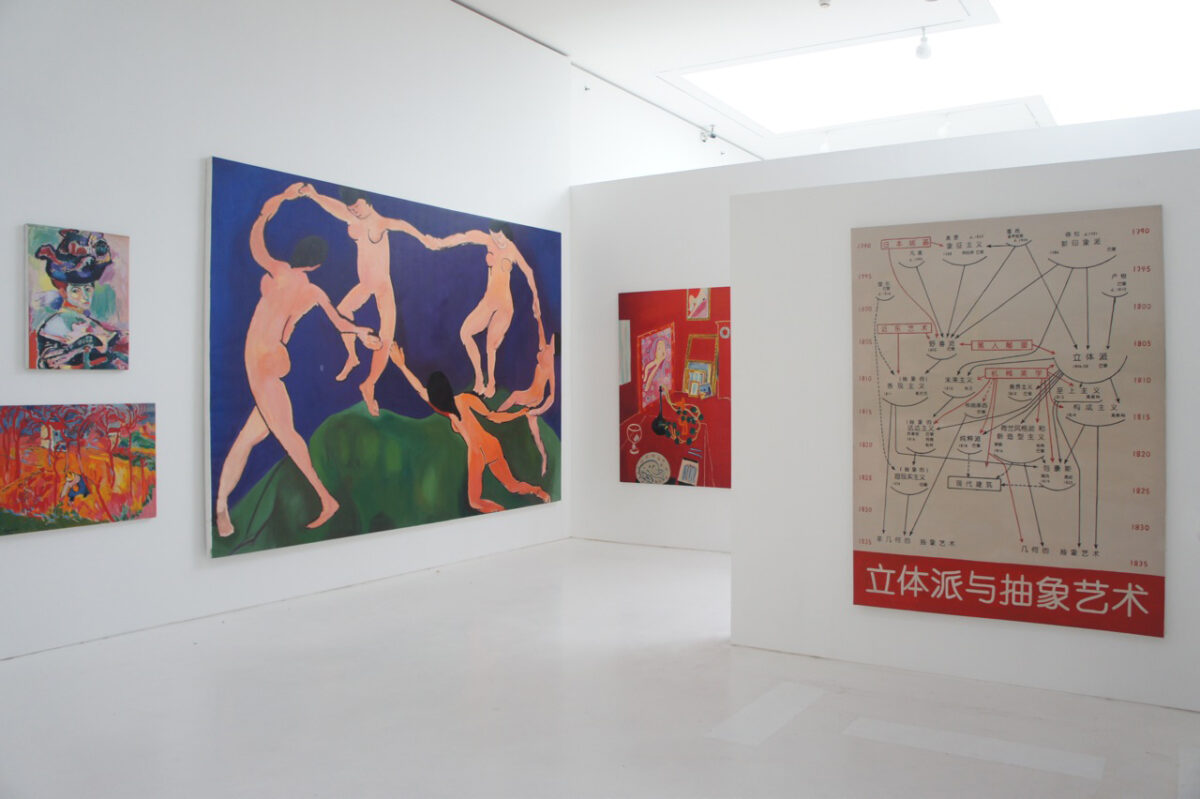

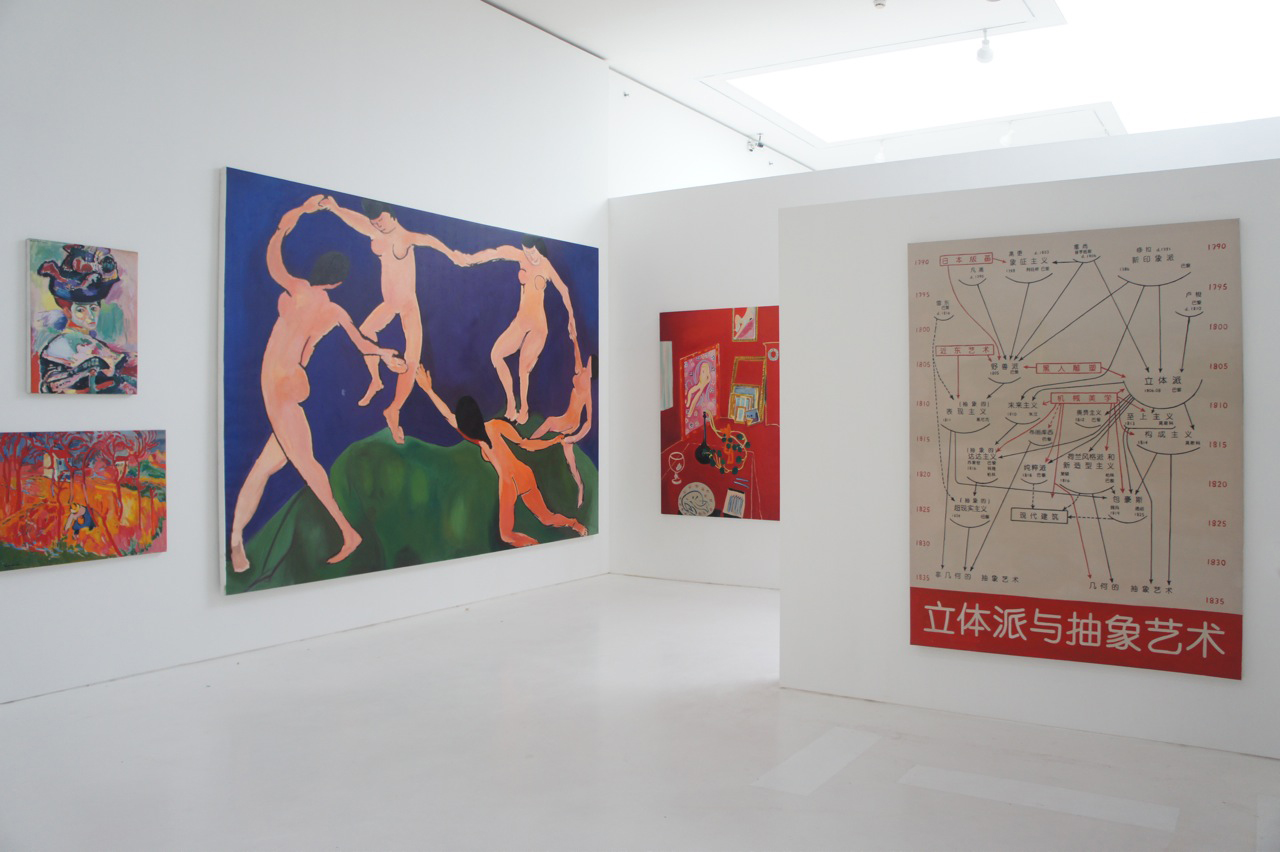

Отправной точкой для этой статьи служит выставка «Вверх дном: Пространство для критики», проведенная в 2016 году в разрушенном здании Музея города Белграда. На ней в форме текстовых плакатов и изображений были представлены многие рассматриваемые в настоящей работе музеи, включая «Домузей» (группы Škart), «Югомузей» (Мрджана Байича), «Внутренний музей» (Драгана Папича), «Метафизический музей» (Ненада Брачича) и «Музей кролика» (Николы Джафо). Они бросают вызов узкому определению понятия «музей» через социальные, активистские и перформативные практики своих создателей. Хотя в материальном отношении они разнородны, организационно они соответствуют классическому определению соответствующей институции и используют ее структуру и название как ориентир для своих концептуальных изысканий. Некоторые из них также временно размещают свои экспозиции в официальных институциях, осложняя понимание арт-активизма и альтернативных художественных практик.

В этой статье анализируются отношения официальных и альтернативных институций, художественных проектов и инициатив в периоды кризиса с акцентом на постсоциалистическом обществе и создаваемых художниками музеях. Ее цель состоит в том, чтобы расширить представления о том, как может быть значимым взаимодействие искусства с репрессивными режимами и системами в период кризиса, отмеченного «историческим ревизионизмом, национализмом и оголтелым капитализмом». [1] Внимательное изучение избранных музеев позволит пролить свет на роль, которую они играют в широком диапазоне альтернативных практик, и предложить новые теоретические рамки для их исследования. Как произведения искусства и вместе с тем институции в своем роде, отобранные для обзора музеи становятся пространствами для вытесненной памяти, а также для изгнанных артефактов и акций, которые обретают агентность посредством институционализации.

Распад Югославии и кризис культурных институций

Распад социалистической Югославии, который привел к первому со времен Второй мировой войны вооруженному конфликту в Европе, был запущен на несколько десятилетий ранее, чем принято считать. Хотя формально он начался в 1991 году, когда отдельные республики из состава государства — сначала Словения, а вскоре после и Хорватия — провозгласили независимость, политические и, что важнее, экономические перемены, приведшие к такому исходу, зародились в стране еще в 1960-х годах.

Социалистическая Федеративная Республика Югославия была основана в 1945 году и включила в себя шесть республик (Словению, Хорватию, Боснию и Герцеговину, Сербию, Черногорию и Македонию), народы которых были признаны равными под знаменем братства и единства. Югославская идентичность, пришедшая на смену этнонациональной, превратилась в объединяющий принцип, который лег в основу югославской национальной культуры и политики. Управление государством осуществлялось в соответствии с принципами равных возможностей, бесплатной медицины, бесплатного образования, плановой экономики, самоуправления рабочих, антифашизма и неприсоединения. Система самоуправления вносила свой вклад в развитие социалистической модели производства, а централизованная экономика консолидировала сбалансированное развитие регионов. [2] Но изменения, которые начали происходить с 1961 года, когда технократия принялась лоббировать децентрализацию инвестиционной системы и международной торговли, прежде бывшими централизованными и подконтрольными, привели к дезинтеграции югославской экономики. И лучше подготовленными к этим переменам оказались западные республики. [3]

Децентрализация экономики и открытие страны для внешних рынков — а также сопутствующие девальвация национальной валюты и отмена регулирования цен с целью повышения конкурентоспособности югославской промышленности — стали главными элементами рыночного социализма, который развивался в тот период. Новая конституция, принятая в 1974 году, продолжила процесс экономической дезинтеграции, поскольку республики получили больше независимости при принятии решений по экономическим вопросам и стали чаще вести себя как отдельные игроки на внешних рынках. Кроме того, этот процесс частичной реставрации капитализма и медленной либерализации рынка привел к нарастанию внутренних конфликтов, поскольку республики начали бороться друг с другом за экономическое господство. [4] Республиканские бюрократические аппараты консолидировали свое влияние, взяв на себя роль защитников национальных интересов в этой преимущественно экономической борьбе, и таким образом перевели конфликт в идеологическую сферу национальных идентичностей, вместо того чтобы разбираться со структурными проблемами. [5] Рассуждая о процессах приватизации в Хорватии, специалист по политической экономии Димитрие Бирач приходит к выводу, что добиться реставрации капитализма в Югославии можно было только через механизм национальных государств. [6] Вкупе с продолжением экономического спада в 1980-е годы это создало условия для последующего конфликта и развала Югославии.

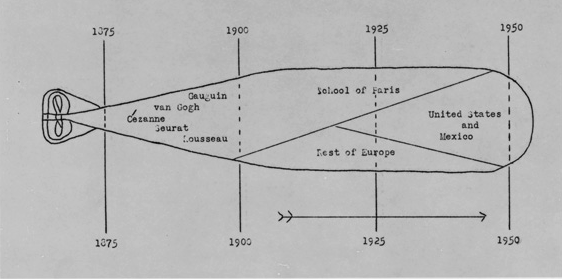

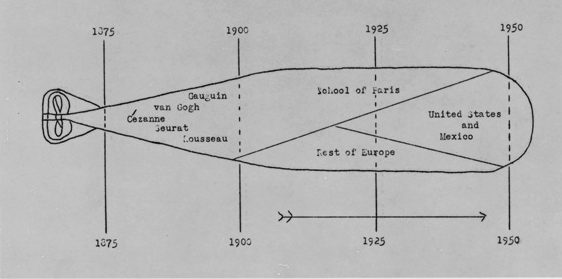

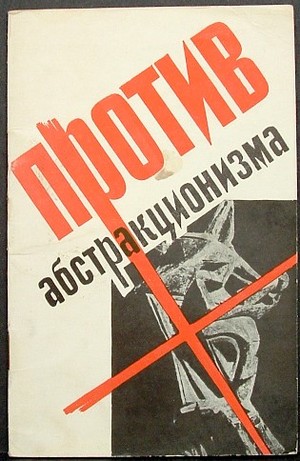

Хотя распад Югославии и был обусловлен экономическим упадком и внутренней борьбой за экономическое господство, разворачивался он в сфере политики на базе идентичности. Отрицание югославской идентичности и утверждение национальной происходило во всех республиках одновременно. В националистической риторике намеренно стирались любые идеи о культурной преемственности Югославии и новообразованных государств и предлагались новые принципы национальной идентификации, выходящие за границы югославской истории и ценностей и исключающие их. [7] Так, в Сербии это предполагало возвращение в далекие Средние века, к первому сербскому королевству, которое превратилось в национальный символ. Эти перемены шли в русле общего возвращения к традициям, которое сделало националистические, патриархальные и милитаристские ценности маркерами нового культурного климата, – они нашли отражение в прессе, публикациях, выступлениях, дискуссиях и других формах взаимодействия с общественностью. [8] В сфере искусств описанные перемены 1990-х годов привели к дезинтеграции югославского художественного пространства, насаждению национальной идентичности и возникновению расколов. [9]

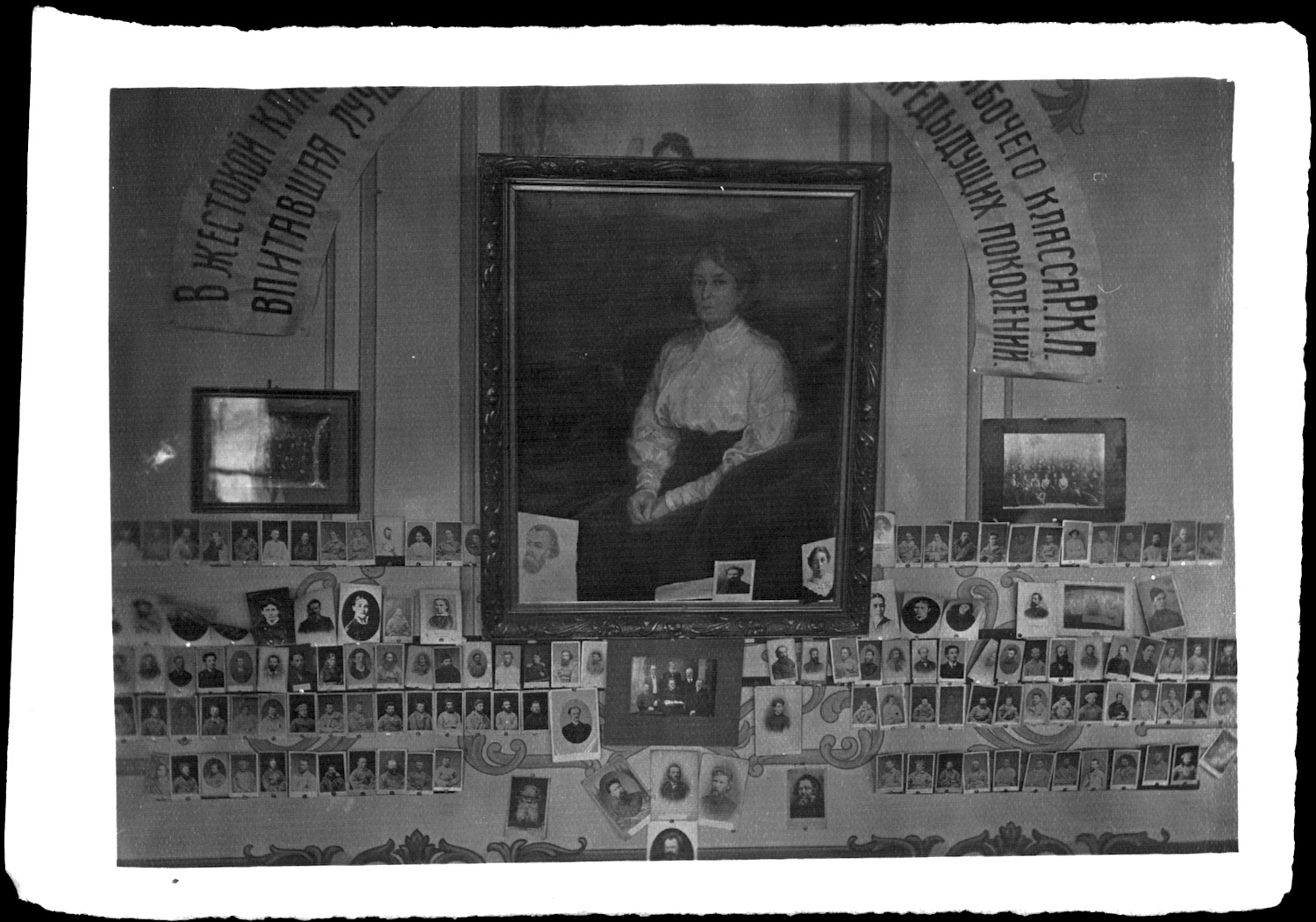

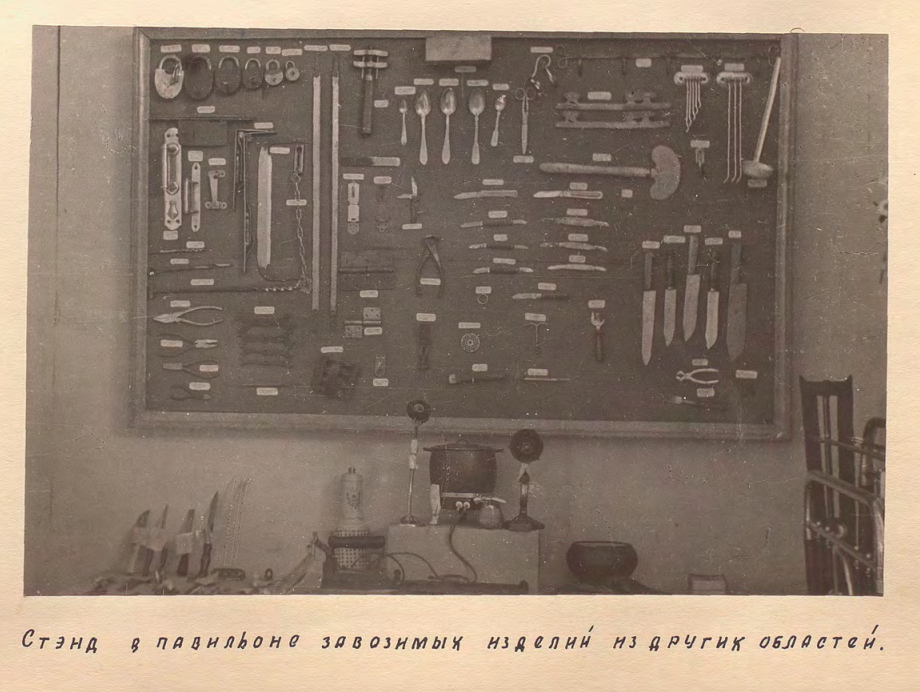

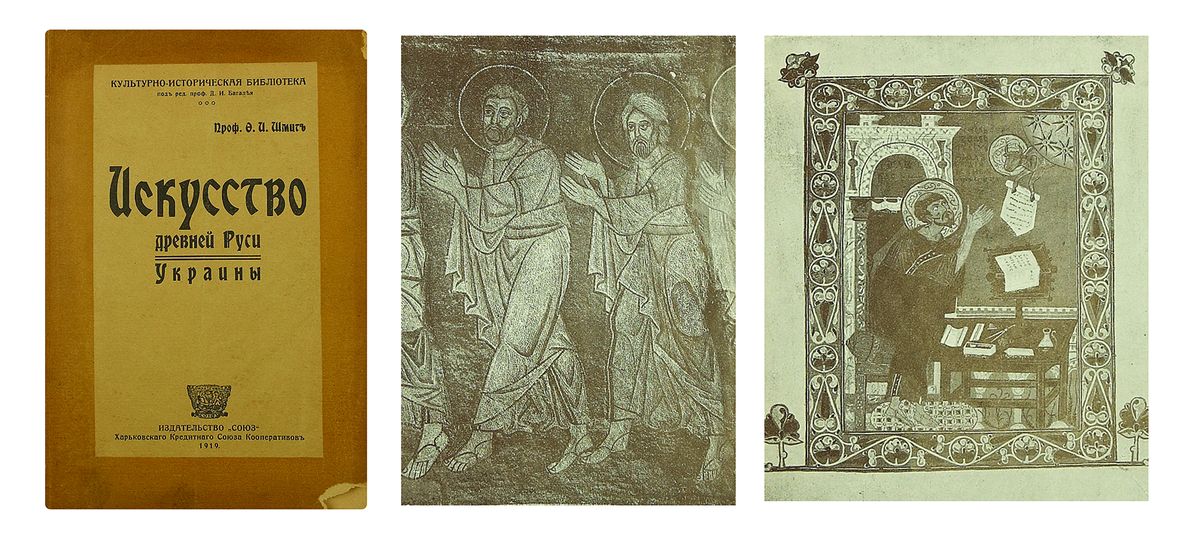

Основные изменения в музейных практиках господствующих культурных институций происходили при этом в контексте поиска национальных идентичности и культуры, способных изжить югославское прошлое и отправить его на свалку истории. Одним из характерных примеров этого стала групповая выставка «Балканские истоки сербской живописи XX века», которая состоялась в 1994 году в Национальном музее Сербии в Белграде. Критики описывали ее как совокупность этнических, национальных и христианских символов и мифов, которые соответствуют официальной культурной политике, пропитанной националистическими и консервативными ценностями. [10] Белградский Музей современного искусства, хотя своей выставочной деятельностью и не поддерживал новую культурную политику, все же участвовал в процессе, занимаясь своеобразной самомаргинализацией, которая выражалась в минимизации художественного производства и участия в культурной жизни в обозначенный период. [11]

В отсутствие критического институционального ответа на перемены во всех бывших югославских республиках начали возникать альтернативные культурные инициативы. Они предоставляли платформы для альтернативных — антивоенных и антимилитаристских — высказываний, но были открыты лишь для ограниченного круга активистов, художников и информированной общественности. Некоторые из них и сами прошли через процессы институционализации — как, например, основанный в 1995 году Центр культурного обеззараживания в Белграде, центр Метелкова в Любляне, «Конкордия» во Вршаце, Барутана в Осиеке, а также центр Rex и галерея Remont в Белграде. [12]

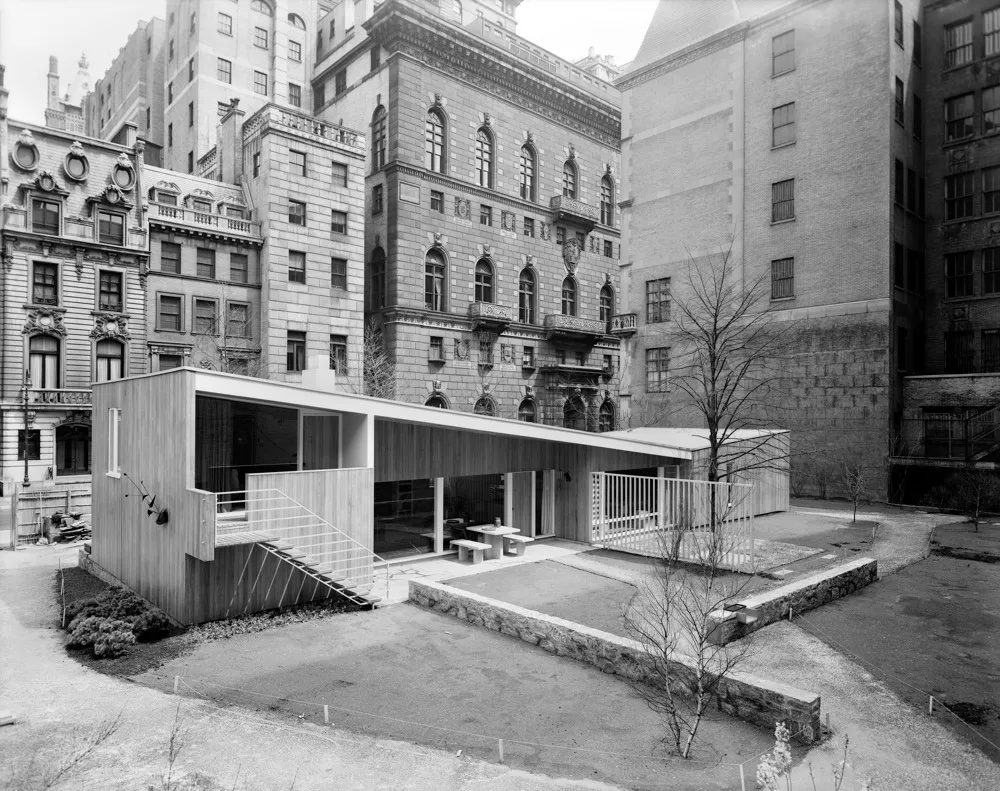

После войны на художественную сцену начала 2000-х годов повлияло закрытие на реконструкцию двух крупных белградских музеев — Национального музея Сербии и Музея современного искусства. Более десяти лет их двери оставались закрытыми, и крупные выставки и ретроспективы приходилось либо откладывать, либо приспосабливать для менее просторных экспозиционных пространств, либо переносить в институции с другими приоритетными направлениями. В тот же период известность благодаря своим выставкам снискали другие институции и галереи, включая Музей истории Югославии, а новыми художественными центрами стали даже некоторые полуразрушенные здания, например руины Музея города Белграда. Появилось и множество альтернативных пространств, включая Inex Film в помещениях бывшей импортно-экспортной компании, которая закрылась в 1990-х годах. Это здание было преобразовано в сквот для молодых художников, где также было оборудовано несколько мастерских и выставочный зал. [13]

В число альтернативных институций входили не только пространства с фиксированным местоположением и институциональной по сути структурной организацией, но и инициативы, использовавшие терминологию, структуру и другие составляющие музея в своей критической работе, но вместе с тем не функционировавшие как классические институции. [14] Они стали воплощением одной из множества форм критического диалога с художественными институциями, которые в изобилии появлялись в бывшей Югославии и всей Центральной и Восточной Европе после краха коммунистических режимов. Инициированные профессионалами в сфере искусства, эти практики исследовали альтернативные пути функционирования в рамках системы и возможности присутствия при постоянной смене выставочных пространств.

Пространство для критики

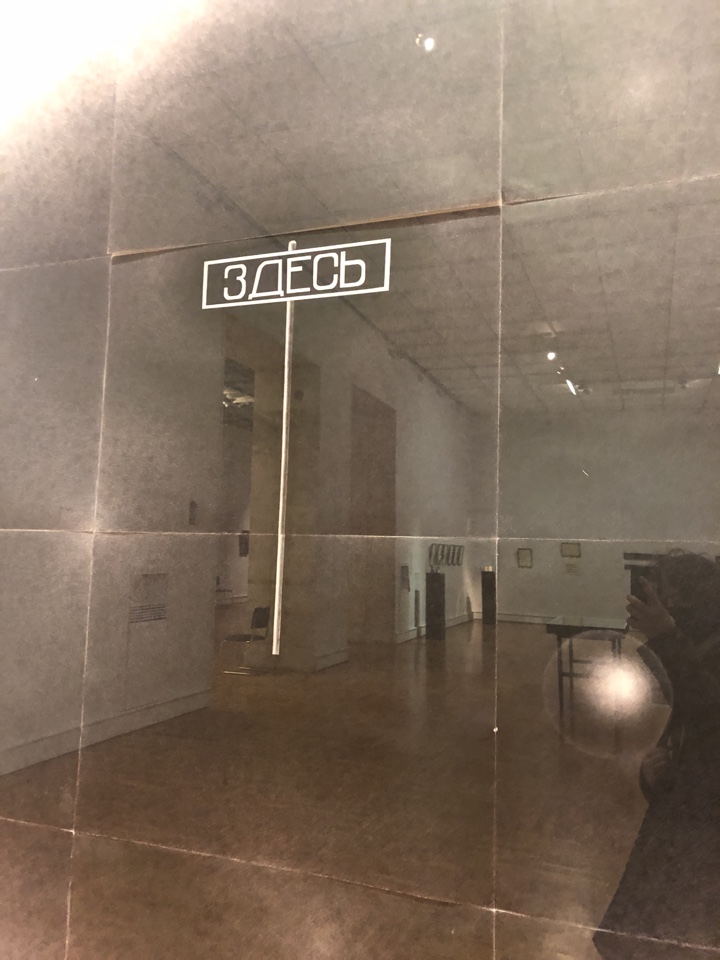

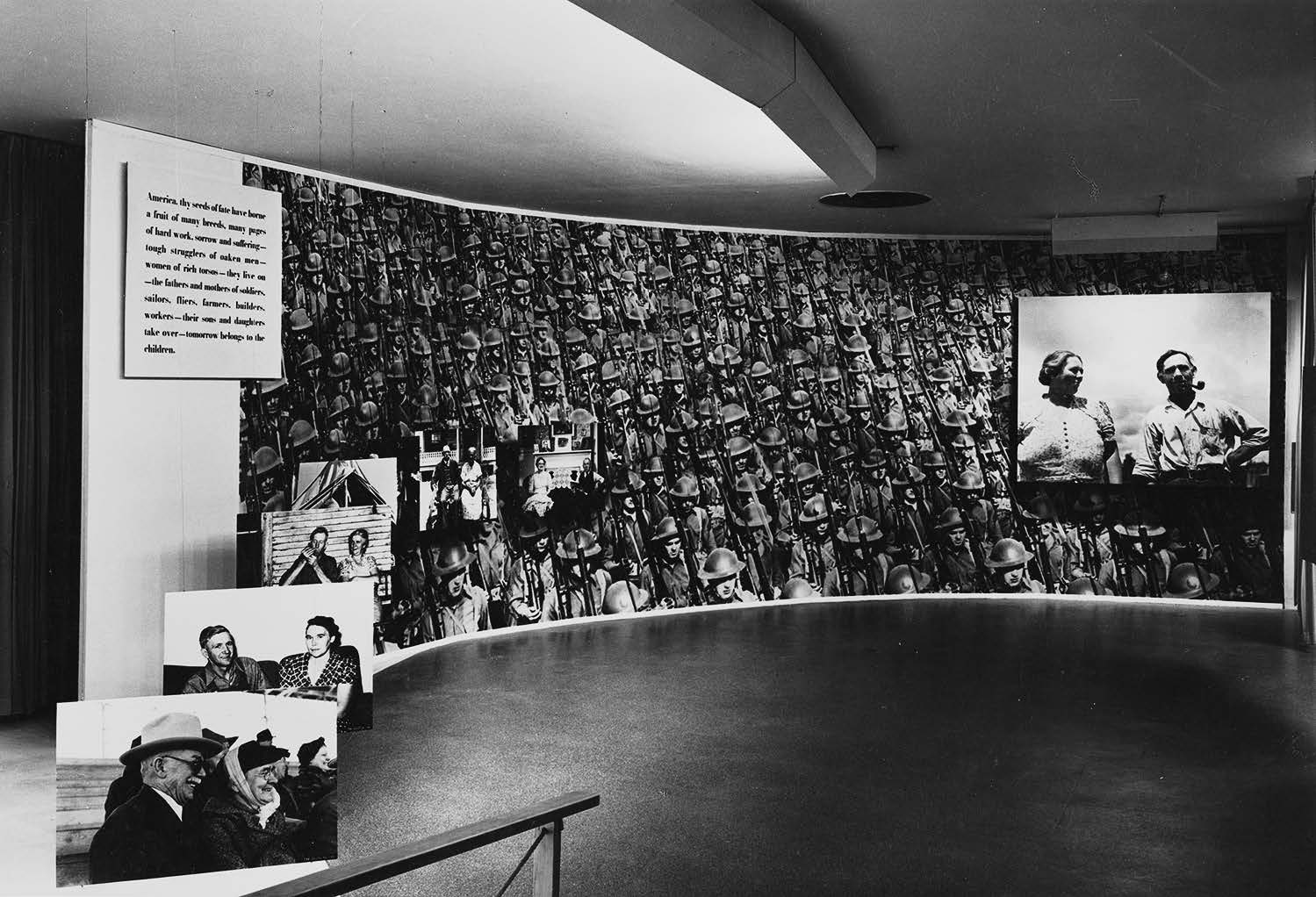

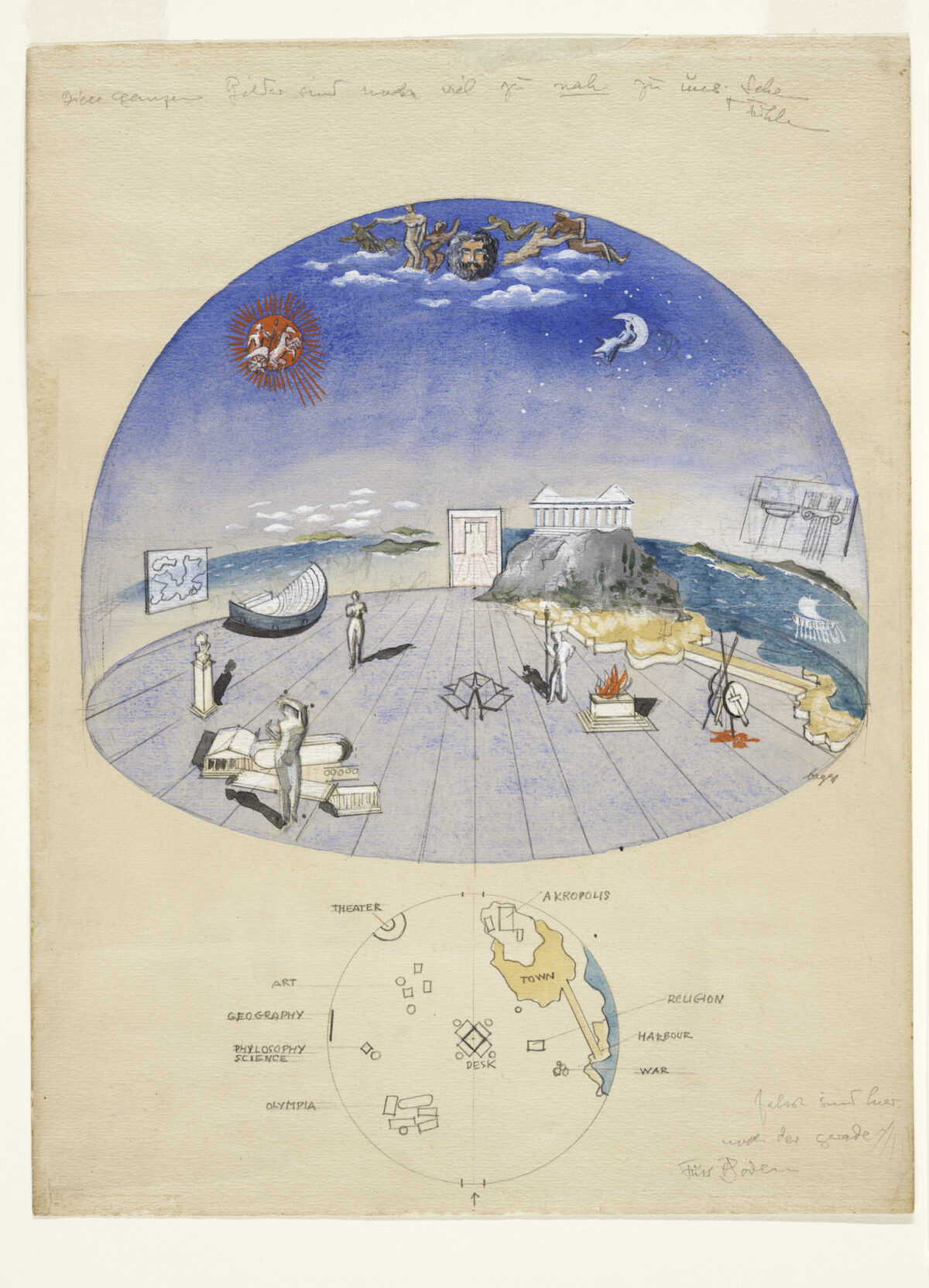

Одними из первых выставок, систематически представивших и проанализировавших взаимоотношения официального института музея и его альтернативы — музеев и практик, созданных художниками в бывшей Югославии, — стали «Наизнанку — Не такой уж белый куб» (2015, Любляна, Словения) и «Вверх дном: Пространство для критики» (2016, Белград, Сербия). На последней, устроенной в Музее города Белграда, в трех разделах продолжала развиваться тема, поднятая еще на первой, в Любляне, — положение и роль альтернативных, созданных художниками пространств, институций, проектов и инициатив во время текущего кризиса. Тематически разделы соответствовали трем важным вопросам, поставленным на выставке: значение таких проектов и инициатив в институциональных художественных сетях, положение официальных музеев в переходные периоды, а также функционирование созданных художниками музеев и смысл их существования.

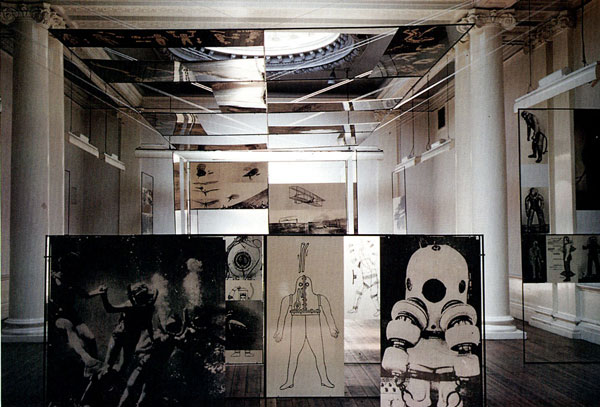

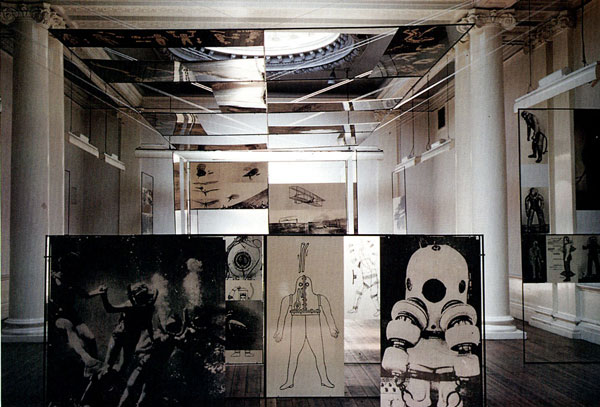

Первый раздел был изначально подготовлен для выставки в Любляне. В нем был представлен исследовательский архив различных художественных практик, выставок и проектов, созданных в ответ на деятельность и методы официальных институций. Этот аналитический разбор продолжился во втором разделе, посвященном сложному положению, в котором Музей современного искусства в Белграде оказался на фоне политических перемен и экономических реалий переходного периода сербской истории. К моменту проведения выставки он уже несколько лет стоял закрытым на реставрацию, что и нашло отражение в проекте. В третьем разделе были представлены созданные художниками музеи — альтернативные пространства для экспонирования художественных работ, а также для размышления и рассуждения о сложных социально-политических, культурных и институциональных контекстах производства, коллекционирования и выставления предметов искусства. В этом разделе были продемонстрированы возникшие в кризисные и переходные периоды практики, которые пытались подорвать положение официальных институций и официальной памяти и предложить новые модальности для размышления об институциональных структурах и процессах памятования, а также для взаимодействия с ними. Институционализация исходящих от художников инициатив — не только через именование и организацию, но и через презентацию в официальных институциях культуры — служит важным ориентиром для трактовки этих работ в более широком спектре политических возможностей.

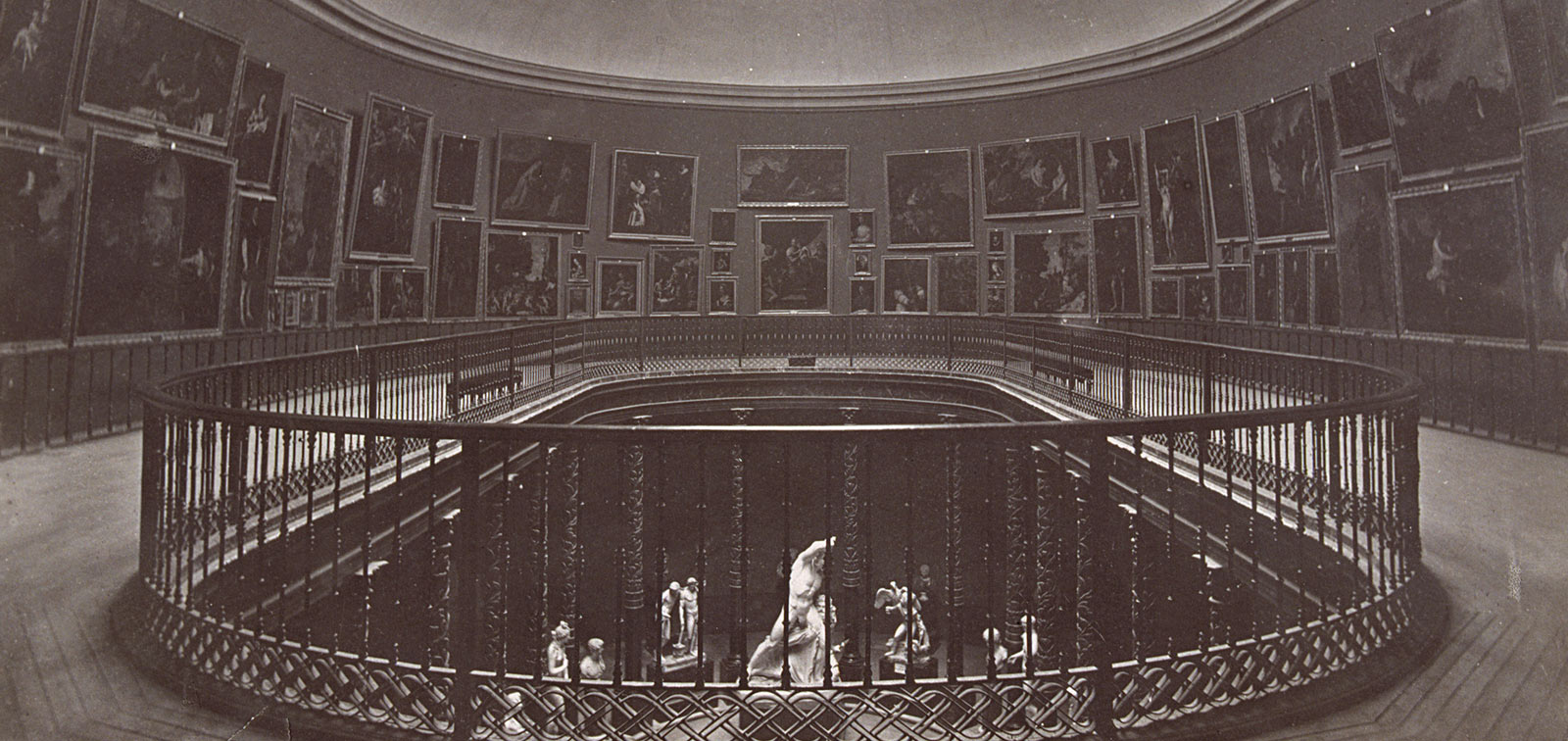

Музеи никогда не бывают нейтральными пространствами для выставления предметов искусства, а производят нарративы, истории и ценности и «обрамляют наши базовые представления о прошлом и о нас самих». [15] Как и любые другие институции, они функционируют под влиянием социально-политических, культурных и экономических обстоятельств. В силу своего престижа и институциональной значимости музеи нередко используются (порой в корыстных целях) для поддержки различных политических и культурных повесток, и их нейтральная на первый взгляд позиция становится плодородной почвой для создания официальных нарративов культуры и идентичности.

В качестве альтернативы им в последние несколько десятилетий была выдвинута теория о более прозрачной музейной институции, готовой делиться своими полномочиями. Эта новая институция должна развенчать предположения о нейтральности музея и стать пространством «дискурса и критического размышления, которое позволит изучать непростую историю, проявляя чуткость по отношению ко всем ее участникам». [16] Изначально идею о критическом музее в контексте Центральной и Восточной Европы предложил искусствовед Петр Пиотровский, который использовал в качестве примера Национальный музей в Варшаве. [17] Его определение критического музея как музея-форума, открытого для общественных дебатов по важным вопросам прошлого и настоящего, подчеркивает предельную важность самокритики для функционирования подобной институции. [18] Формирующаяся изнутри организации институциональная критика — важнейший аспект реструктуризации музеев и превращения их в демократизирующие инструменты диалога, который имеет особенную значимость в бывших социалистических странах.

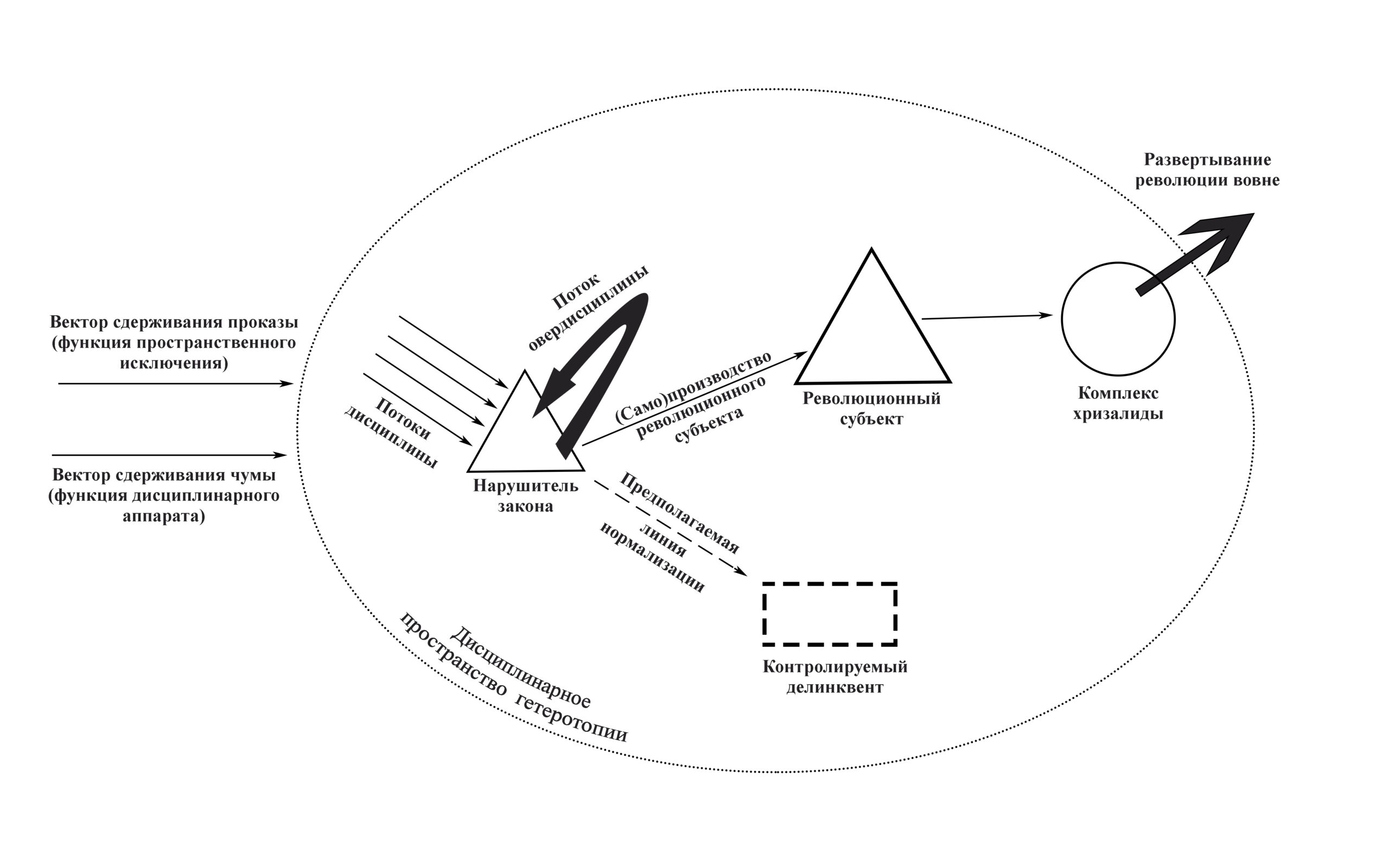

Но в контексте исторических перестроек и националистических дискурсов постсоциалистических стран положение музеев как нормативных институций ограничивало диапазон возможностей для критического вмешательства. Статус этих институций как государственных организаций с государственным финансированием оказывал влияние на формирование новых модальностей институциональной критики, отличных от тех, что складывались в либеральных капиталистических обществах. [19] Если на Западе институциональная критика была «институционализирована» еще с 1960-х годов, то в постъюгославском контексте такие вмешательства главным образом манифестировались в художественных работах и акциях, которые либо вытеснялись из художественного дискурса, либо и вовсе сбрасывались со счетов. [20] Историк искусств Майя Чирич проводит различие между двумя типами художественных практик: в то время как одни из них игнорировались художественной системой и потому не смогли расширить диапазон художественной сферы, другие экспонировались на таких обзорных выставках, как «Вверх дном», или поддерживались самими институциями. [21] Последние проникли в официальные институции, однако их критический потенциал оказался присвоен и подавлен в процессе формирования постмодернистского плюрализма.

Институциональная критика как радикальный протест против устоявшихся художественных норм, а также структур циркуляции и презентации искусства — выражаемая в художественных практиках, а также в пикетах, бойкотах, блокадах и захватах институций и других формах общественного несогласия — часто институционализируется. Примером этого может служить симпозиум «Институциональная критика и после», который состоялся в 2005 году в Музее искусств округа Лос-Анджелес (LACMA). [22] Подобные практики критикуют в силу того, что их политический потенциал словно бы присваивается теми институциями, против которых они выступают, и потому в итоге теряется. Считается, что влиянием обладают форматы, которые остаются за пределами институций — при присвоении же они лишаются своей политической силы. Однако, если расширить определение института искусства, включив в него «все поле искусства как социальную сферу», [23] диапазон критики расширяется, ее эффективность возрастает — и вместе с этим появляется и более содержательная среда для анализа политической и культурной значимости искусства.

Художница Андреа Фрэзер отмечает, что институт искусства формируется не только институциями и художественными практиками, но и модусами восприятия и другими качествами, которые позволяют каждому индивиду видеть в искусстве искусство. Следовательно, ни физическое отстранение, ни концептуальное и теоретическое существование за его пределами не позволяют нам выйти за его рамки. Поскольку эти рамки имеют интернализованный характер, институциональная критика может идти только изнутри института искусства как такового. [24] Это, однако, не повод ее обесценивать. Напротив, институционализация критики, как показывает провал проекта исторических авангардов, становится пространством политического действия. Фрэзер поясняет: «Признавая эту неудачу и ее последствия, институциональная критика перешла от все более недобросовестных попыток неоавангарда разрушить институт искусства или выйти за его пределы к защите того института, для которого институционализация авангардной «самокритики» создала возможность: института критики. Вероятно, именно институционализация позволяет институциональной критике обвинять институт искусства за критические притязания его легитимирующего дискурса, за его саморепрезентацию в качестве места сопротивления и споров, за мифы о его радикальности и символической революции». [25]

В таком понимании потенциал «институционализированной» институциональной критики предоставляет удобные рамки для интерпретации самоинституционализирующих практик художников из бывших югославских республик. В широком смысле их практику можно назвать исходящей «из веры в организацию новых программ и действий для борьбы с ограничивающими политическими, социальными, экономическими и культурными факторами», как определяет самоинституционализацию историк искусств Изабель Гальера. [26] Рассматривая своеобразие контекста Центральной и Восточной Европы, в частности Болгарии, Румынии и Венгрии, она анализирует политический потенциал господствующих инициатив и моделей самоисторизации в этом регионе. Хотя созданные художниками музеи не входят в спектр ее интересов и она сосредоточена на других инициативах — например на художественных инициативах DINAMO и IMPEX из Будапешта, проекте 0GMS из Софии и Кафедре искусства в публичном пространстве в Бухаресте — с музеями, которые рассматриваются в настоящей статье, они схожи в целях и в том, как они действуют. Упомянутые инициативы играли роль альтернативных и дискурсивных пространств, которые ставили под вопрос «переписывание недавнего прошлого… и участвовали в саморефлексивных и последовательных формах критической дискуссии о недавнем социалистическом прошлом, о том, какое значение “левая” мысль может обрести в постсоциалистическом контексте, а также о роли местных институций, посвященных современному искусству». [27]

Созданные художниками музеи по-своему участвовали в деятельности, описываемой Гальерой, а именно в переосмыслении прошлого и саморефлексии касательно своей позиции в системе искусства и ее институций, в чем мы сможем убедиться далее при рассмотрении каждого из них. «Метафизический музей» Ненада Брачича архивирует и историзирует художественное творчество Брачича подобно тому, как IMPEX делал с местной альтернативной художественной сценой. В институциональной критике 0GMS как стратегия задействовалась сатира, и она же снова и снова возникает в «Югомузее» Мрджана Байича, «Музее зайца» Николы Джафо и «Внутреннем музее» Драгана Папича. Кроме того, один из главных аспектов этих музеев и инициатив — разговор о прошлом и сомнения в политически санкционированных нарративах о нем, которые представляют интерес и для более широкого круга художников и деятелей искусства Центральной и Восточной Европы. Если упомянутые инициативы функционировали как своего рода общественные центры и платформы с разнообразными программами, то созданные художниками музеи занимались прежде всего художественными работами — их созданием и представлением в виртуальных и реальных пространствах. При этом обе модели взаимодействия с художественными институциями и — шире — участия в политических вопросах ставили искусство в центр политической борьбы и подчеркивали различные модальности его политического потенциала.

Югомузей (Мрджан Байич)

Этому музею не нужны ни залы, ни стены, вам не нужно покупать билет, чтобы в него войти. Вы каждый день бесплатно ходите по нему, хотите вы того или нет… [28]

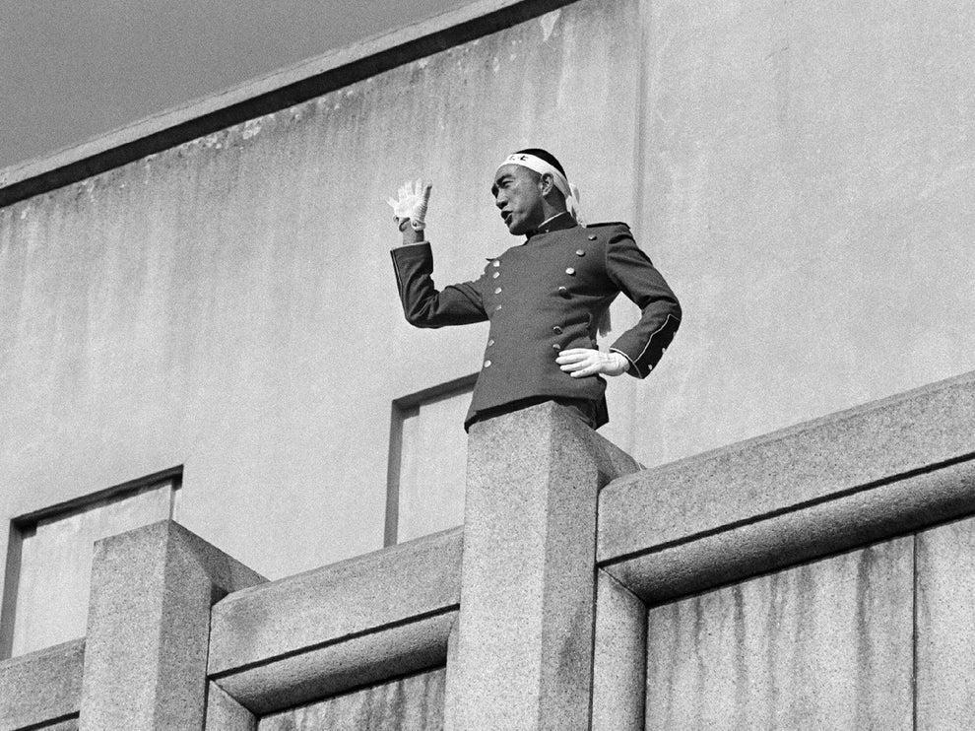

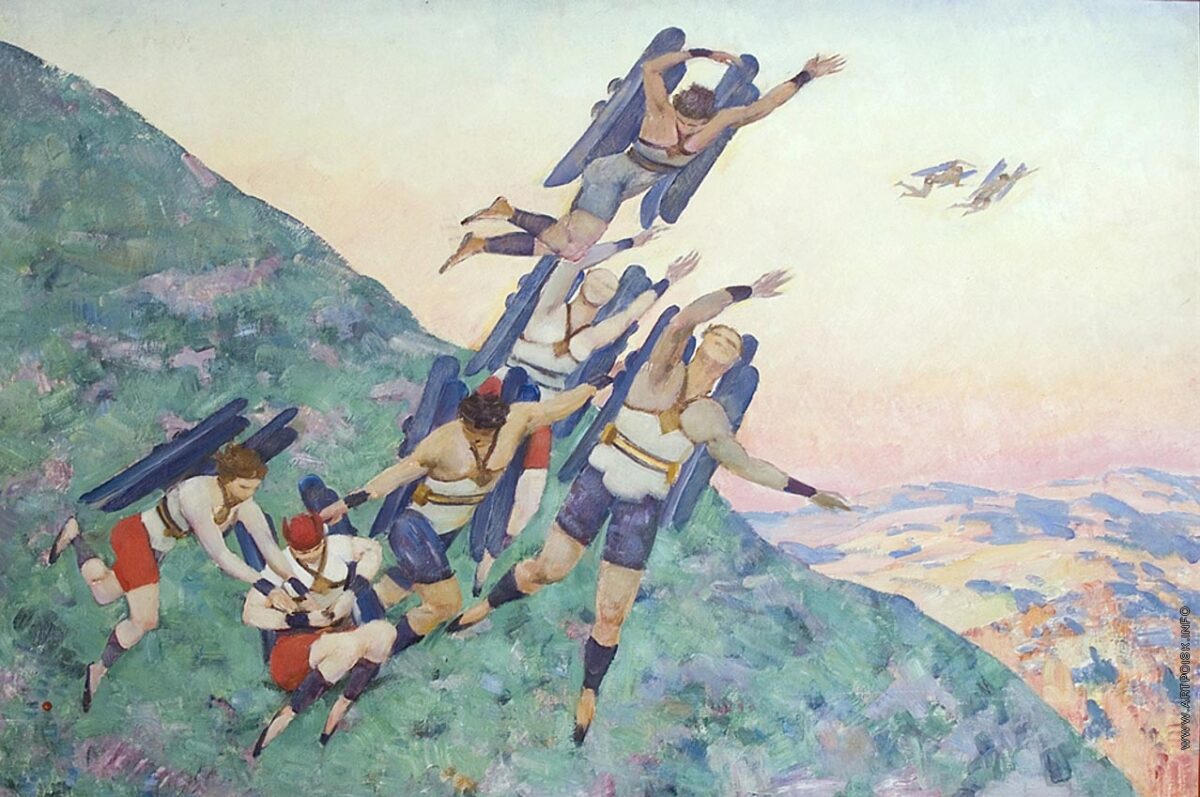

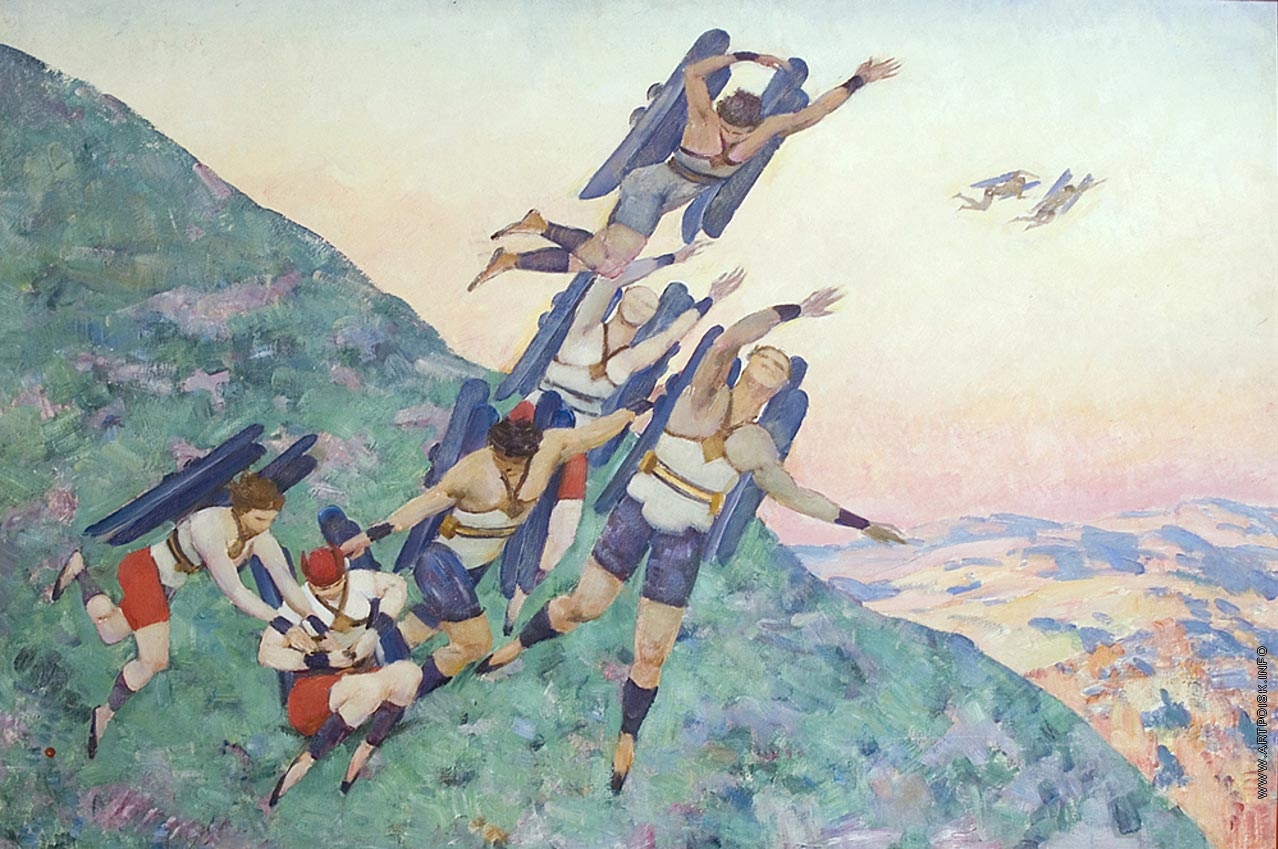

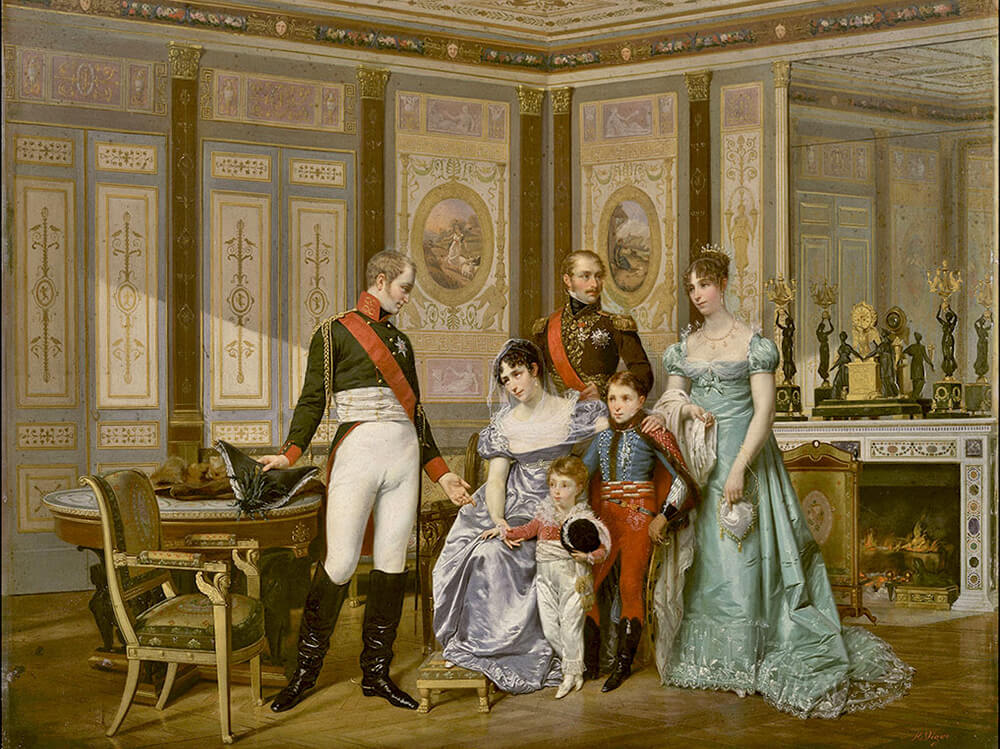

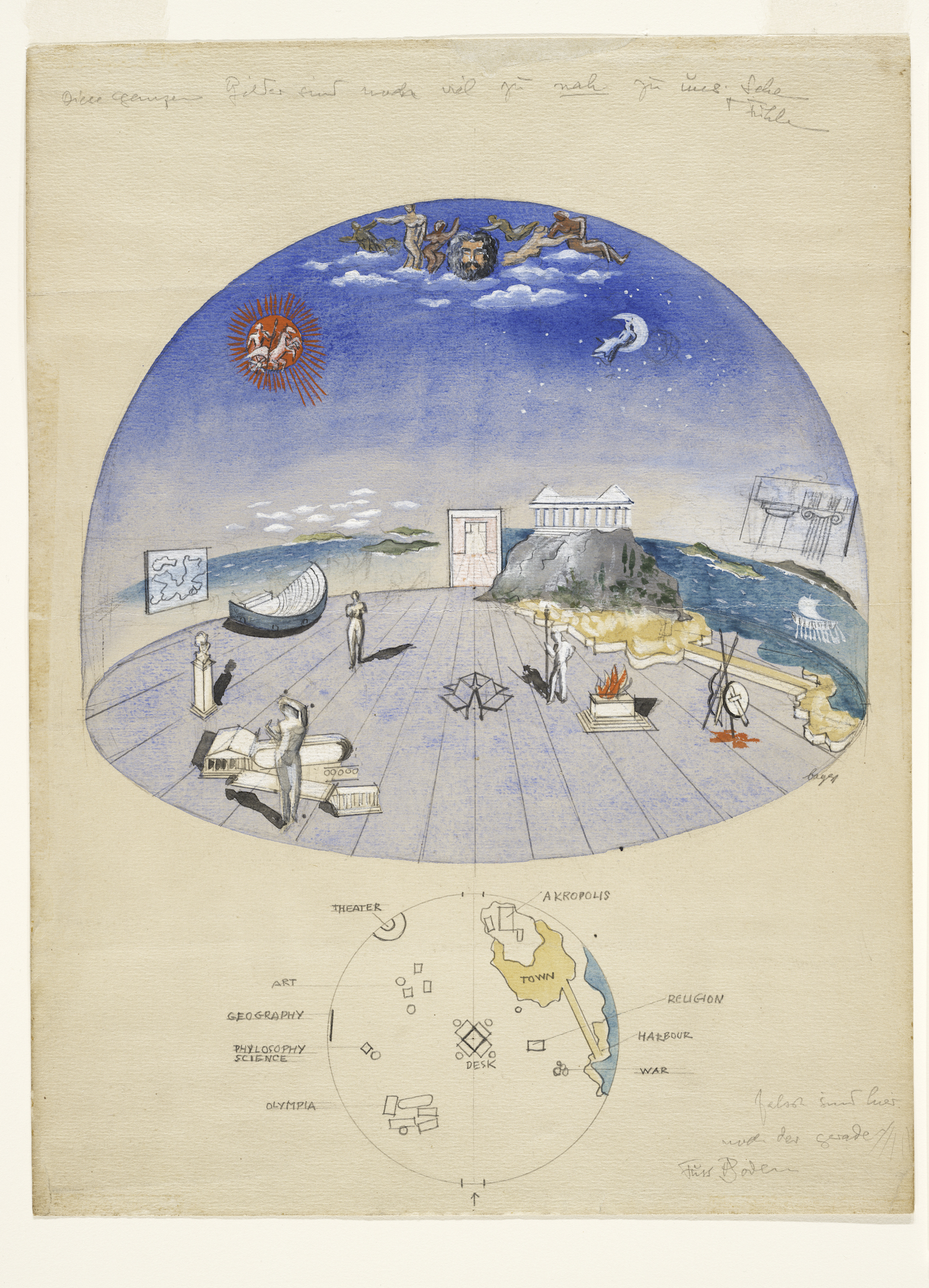

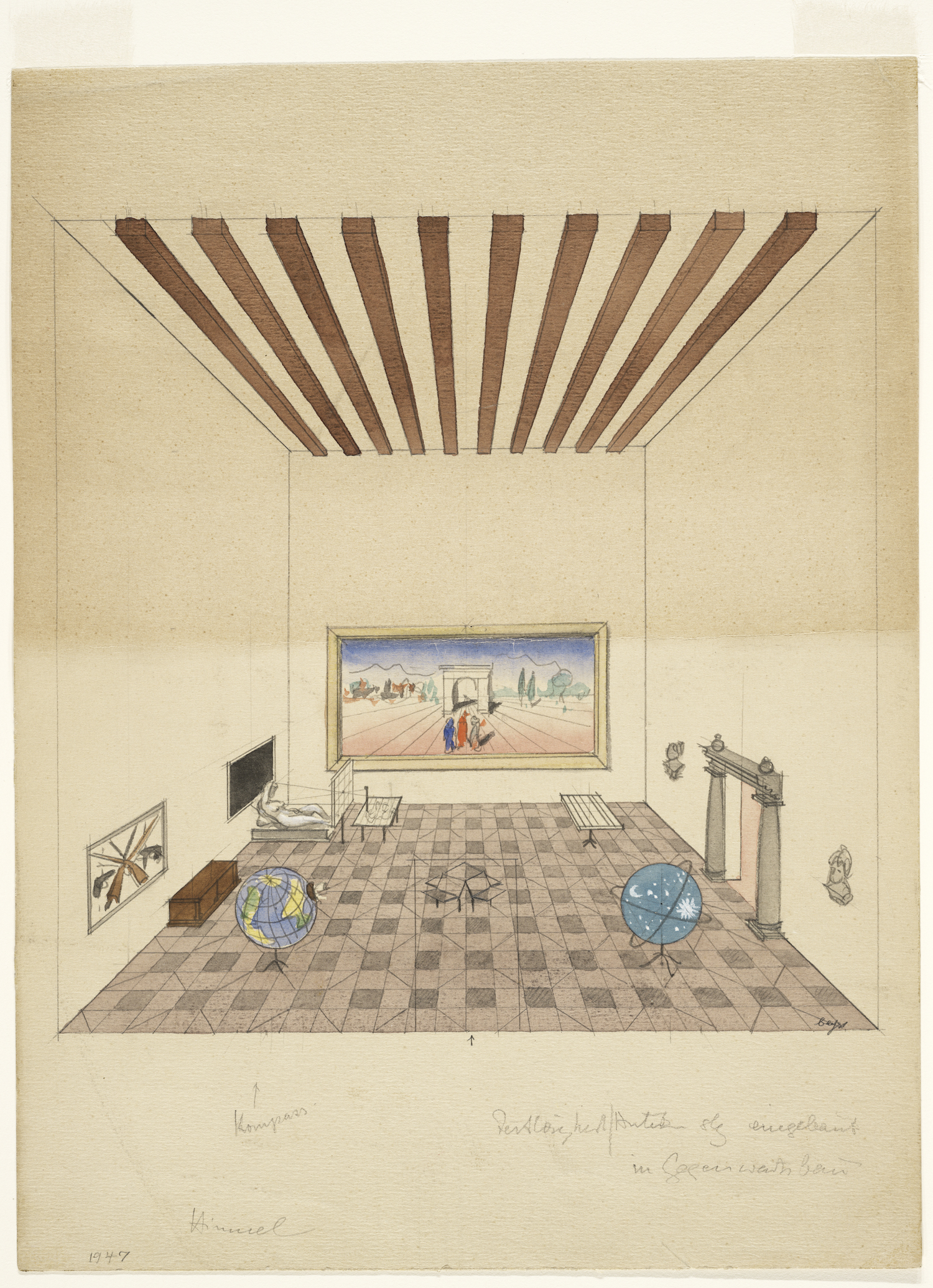

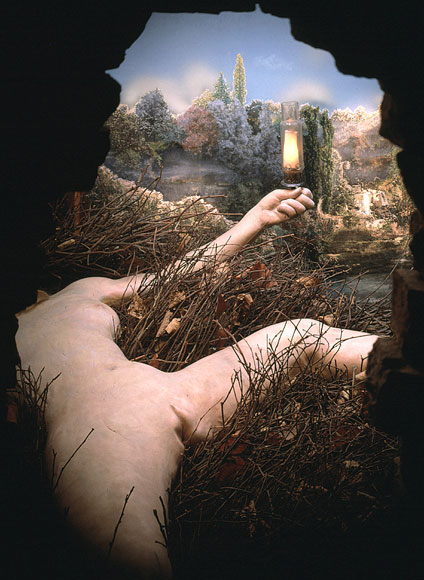

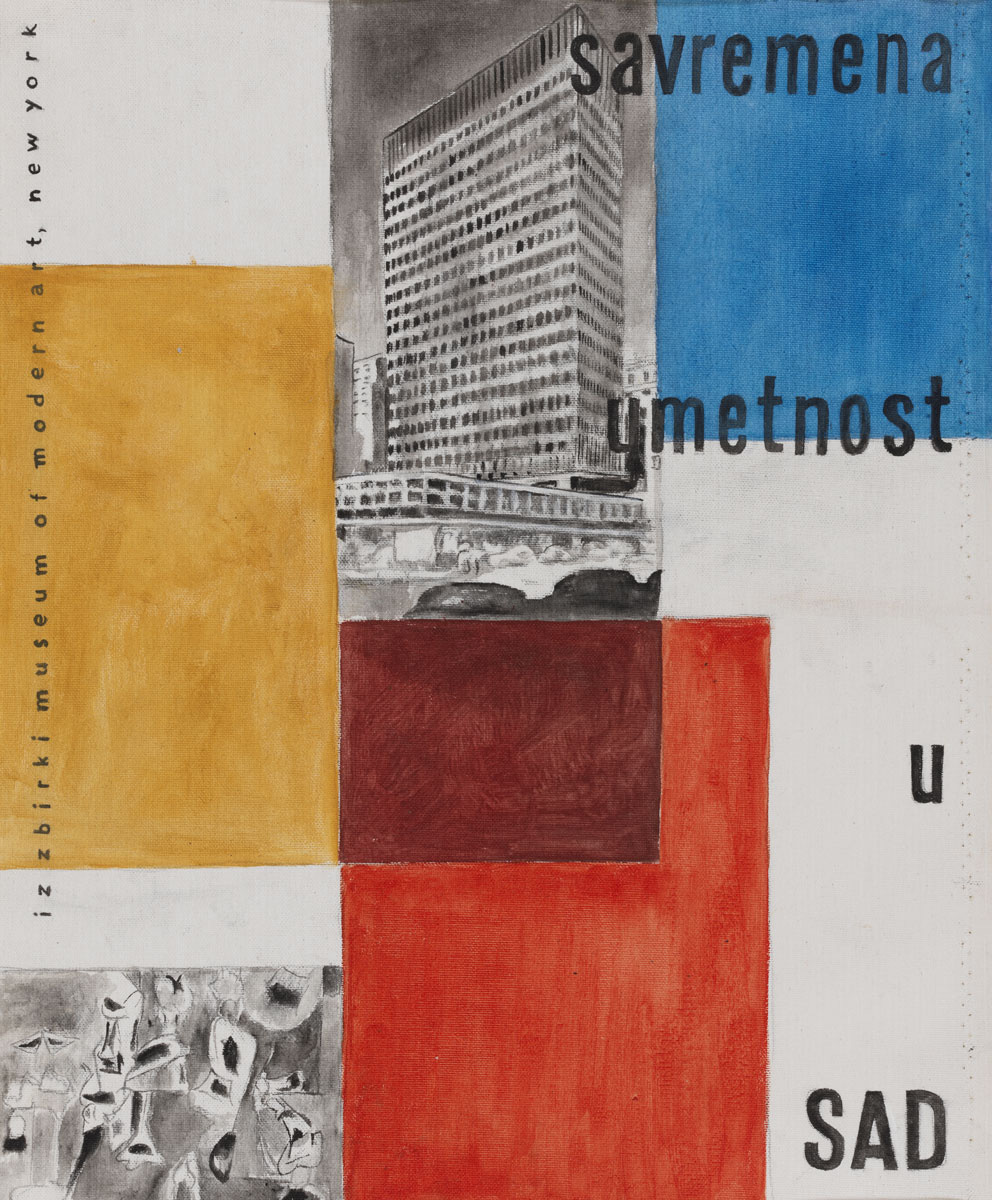

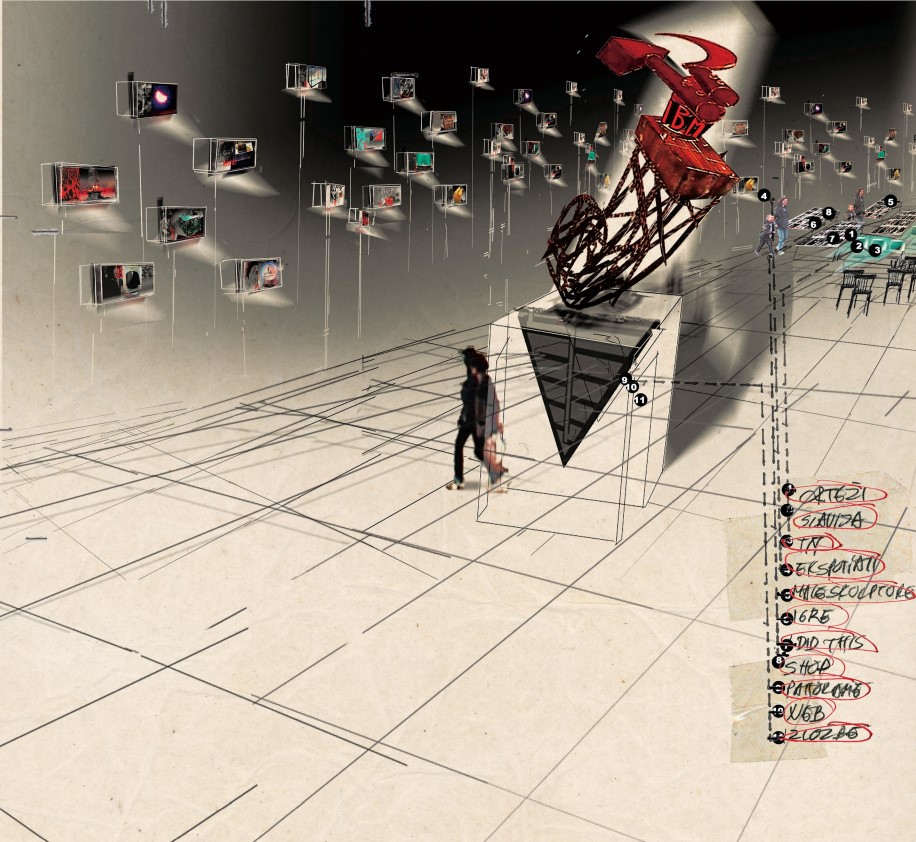

«Югомузей» — мультимедиа-проект скульптора Мрджана Байича — разрабатывался на протяжении нескольких лет, начиная с первых идей и экспериментов, проведенных в 1998 году. Первая международная презентация проекта состоялась в 2002 году на 25-й Биеннале искусства в Сан-Паулу и позже была включена в выставку «Проект перезагрузка» на Венецианской биеннале 2007 года как часть экспозиции павильона Сербии. [29] В тот раз Сербия впервые приняла участие в Биеннале в качестве независимого государства после распада союза Сербии и Черногории в 2006 году. Байича уже выбирали для участия в Биеннале 1993 года, но тогда из-за санкций, наложенных на Югославию международным сообществом и предполагающих среди прочего запрет на любые культурные взаимодействия, его исключили из числа участников. [30] Повторный выбор того же художника в 2007 году символически ознаменовал начало независимого участия Сербии в венецианском смотре, общую попытку перезагрузить культуру страны, а также личную перезагрузку для Байича. [31] Выставка «Проект перезагрузка» состояла из трех частей — «Югомузей», «Резервная копия» и «Перезагрузка», — занимающих пространство внутри и снаружи павильона Югославии. [32] В «Югомузее», размещенном у входа в виде капсулы времени, чья массивная архитектурная форма открывалась по направлению к дверному проему, шла видеопрезентация музейных экспонатов. Они символизировали археологические раскопки памяти, проводимые разочарованным субъектом, который лишился своих ориентиров после распада Югославии. Ироничные, сюрреальные и эмоционально заряженные работы как будто бы восстанавливались из нечетких и ускользающих воспоминаний этого субъекта, из памяти, которая колебалась в противоречиях югославского прошлого, не зная, восхвалять его, осуждать или уничтожить. В 1990-е годы Югославия превратилась в этом регионе в символ утраченного времени, когда национальную идентичность невозможно было в полной мере выражать и развивать, в связи с чем ни национальное сознание, ни национальная культура не могли возникнуть в своей мнимой полноте. Утраченное время должно было быть скомпенсировано быстрой национальной мобилизацией в 1990-е годы, а это значило, что память о прошлом пришлось стереть, чтобы она более не служила точкой коллективной идентификации.

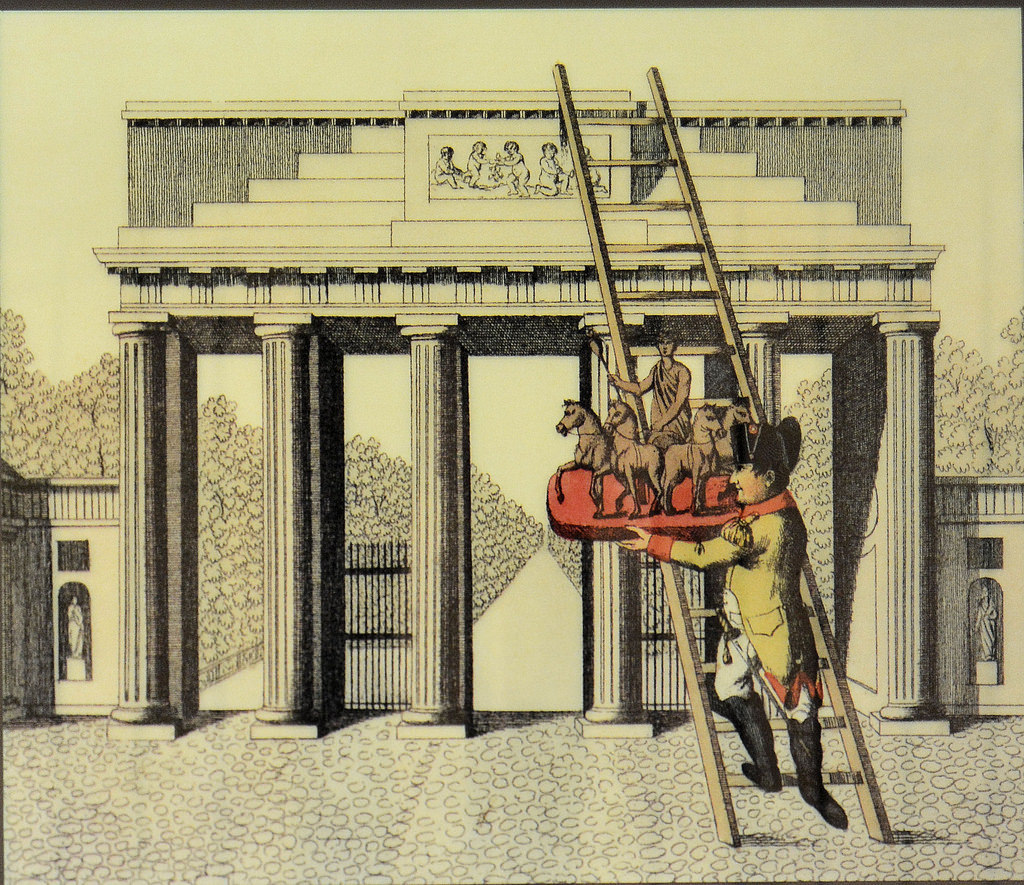

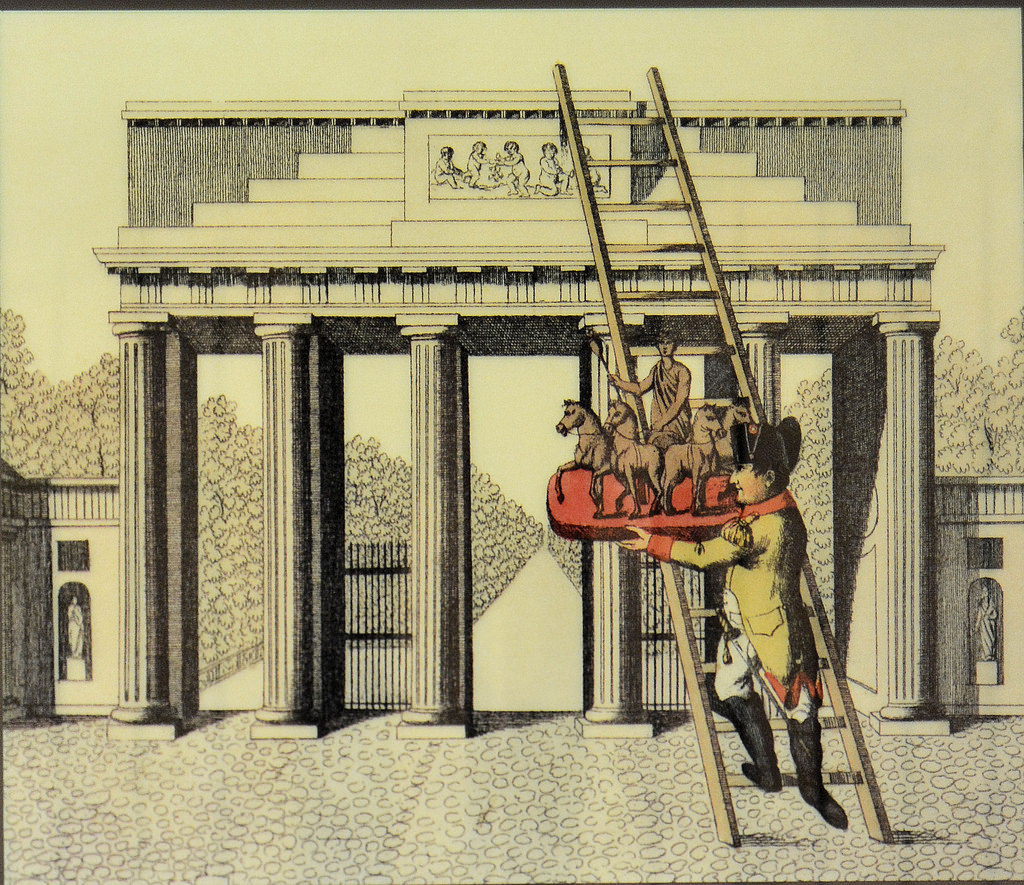

Представленные в «Югомузее» фрагменты югославского прошлого — его символы, объекты, изображения и другие артефакты — сливаются с текущим моментом и его образами, включая фрагменты националистической мобилизации, которые пробуждают тяжелые воспоминания о насилии, ненависти и совершенных преступлениях. Таким образом, Югославия, из которой черпаются эти символы, — это не только социалистическая, федеративная, послевоенная Югославия, но и страна, которая существовала до нее, и страна, которая ее сменила: Королевство Югославия как ее идеологический антипод и Союзная Республика Югославия, образованная в 1992 году как альянс Сербии и Черногории. [33] Хотя «Югомузей» отсылает к конкретному историческому периоду, он выходит за пределы репрезентативных исторических рамок и вместо этого преобразует историю в эстетический эксперимент в скульптотектурной манере Байича.

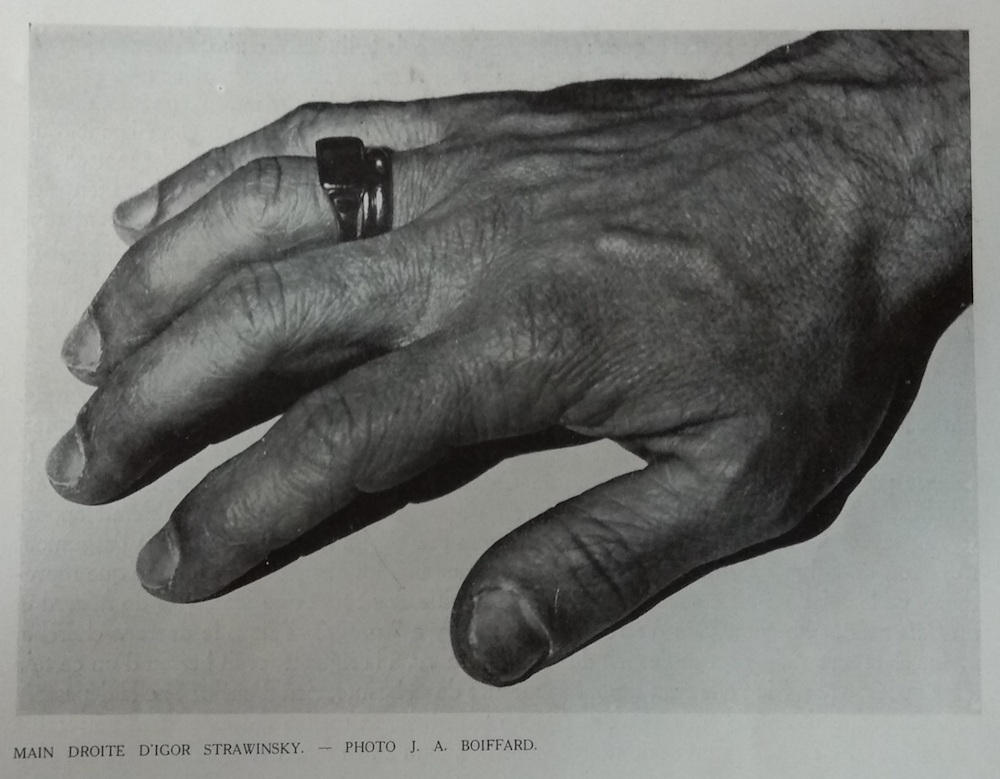

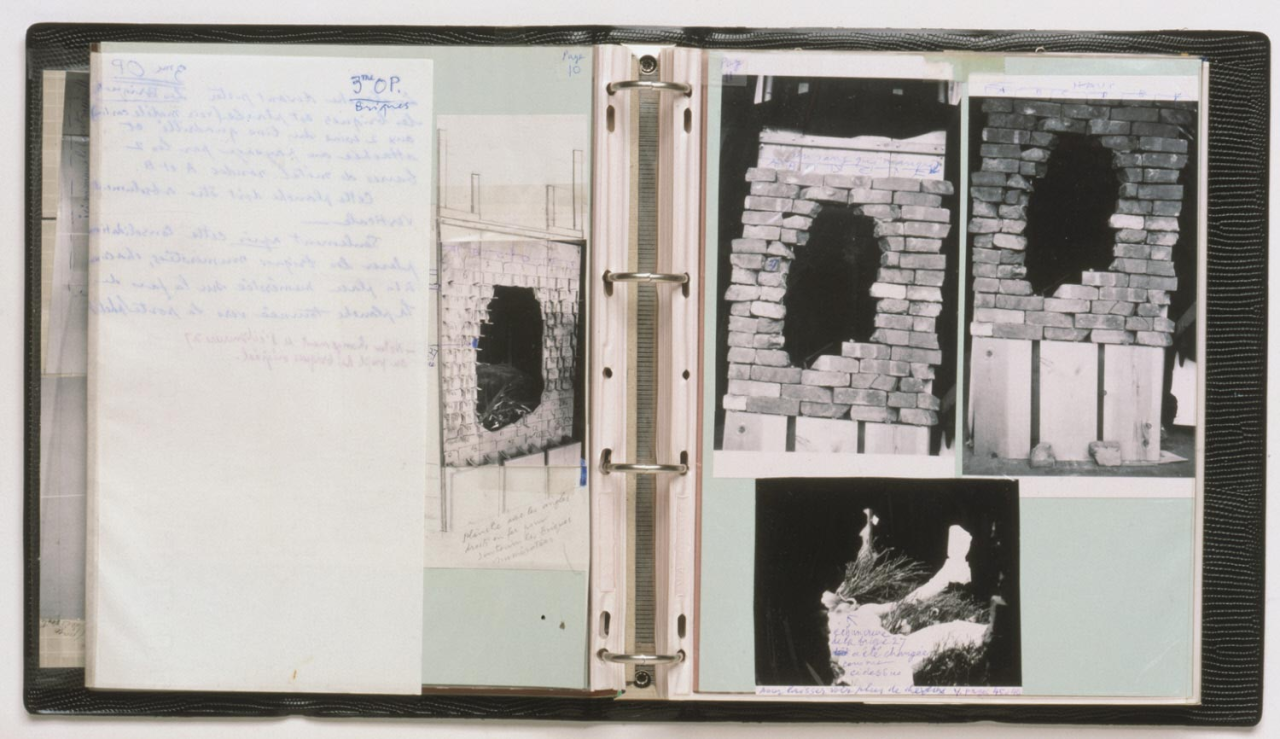

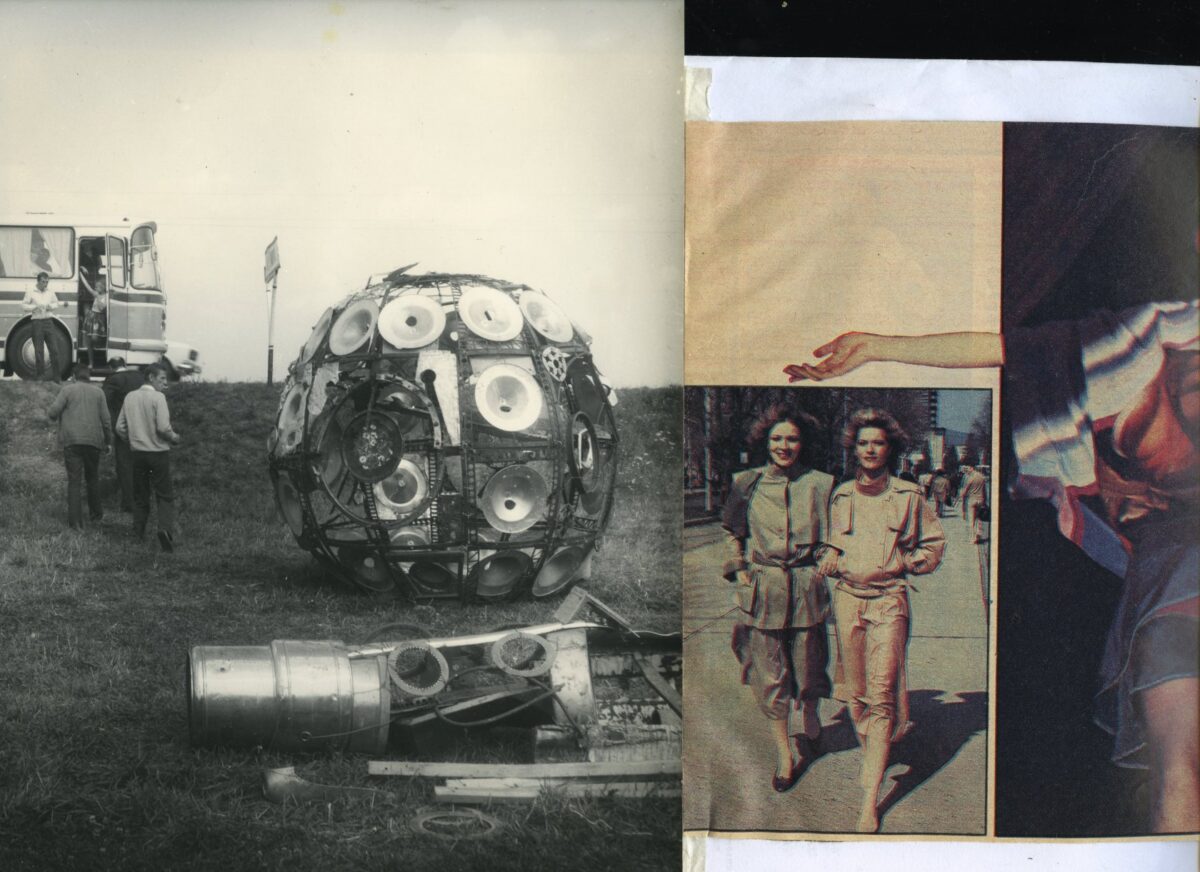

Термин «скульптотектура» (серб. skulptotektura), который применяется в отношении творчества художника, сливает воедино скульптуру и архитектуру. [34] Как гибридная форма выражения, которая заимствует элементы из обеих моделей творческого производства, при этом не примыкая ни к одной из них, она характеризуется напряжением, возникающим между их несхожими принципами, такими как «редукция и конструкция, фантазирование и рационализация». [35] Разрабатываемая на протяжении многих лет, начиная с ранних экспериментов художника в 1980-х, скульптотектура также находит свое выражение в «Югомузее», где становится одним из аспектов этой сложной работы. «Югомузей» эволюционировал с течением времени — от собранных по электронной переписке материалов и сконструированных артефактов до комплексной модели в Венеции, где музей был представлен виртуальной экспозицией и конкретной формой, которая ее вмещает.

Развитие «Югомузея» можно разделить на четыре стадии художественных изысканий, первой из которых стала электронная переписка Байича с его друзьями, знакомыми и коллекционерами. Художник отправлял изображения, цифровые работы и коллажи создаваемых им объектов и собирал комментарии, дополнительные фотографии, очерки и обратную связь, которые помогали ему развивать свои идеи. На второй стадии музей представлялся на общественных дискуссиях в нескольких городах. В ходе них Байич описывал музей и его экспонаты и показывал изображения, чтобы создать иллюзию музея как реального и физически существующего пространства. На третьей и четвертой стадиях создавались артефакты, которые демонстрировались на нескольких выставках, после чего музей был презентован онлайн на сайте www.yugomuzej.com. [36] Виртуальное пространство музея включило в себя магазин, библиотеку, архив и детский уголок. [37] В итоговый проект вошли 52 артефакта (но к ним можно было добавлять и новые), которые сопровождались подробными описаниями, выполненными художником. Эти описания раскрывают детали и помогают понять экспозицию. Например, один из артефактов описывается так:

*040: Парад. 900×600×1200 см, 2001. Дерево; картон; молодежь, рабочие и честная интеллигенция; серп и молот, выложенные из красных гвоздик; надпись: «Братство и единство»; герб Социалистической Федеративной Республики Югославия и ее республик на подвижной платформе, которая использовалась на параде 1 мая 1957 года. Пожертвовано Багатом. [38]

Эти описания помогают людям, которые не слишком хорошо подкованы в югославской истории и ее символах, постичь многомерность произведений, музея в целом, а также колоссального исторического материала, подвергшегося различным трактовкам. Как отмечал сам художник, музей формировался на протяжении некоторого времени и был в буквальном смысле сформирован временем, в которое создавался. [39] Байичу показалось правильным, что эпоха лжи и фальшивой исторической памяти найдет отражение в воображаемой институции, которая потеснит господствующие нарративы о прошлом и вместит в себя личные воспоминания как насмешку над «огромной и жуткой историей». [40]

Линии взаимодействия музея и его посетителей были перемещены на уровень впечатлений, воспоминаний и эстетических предпочтений художника, где нарративы, ассоциации и аффективные реакции возникают как из личных воспоминаний, так и из художественных решений по созданию сложных визуальных символов. Особенную важность имело приобщение предполагаемых будущих зрителей к созданию артефактов по электронной переписки. В этом смысле художник создал «Югомузей» как художественное пространство личной и коллективной трансформации, где можно пересмотреть, оспорить и проблематизировать истины, события и символы прошлого. Путем представления исторического материала через призму личного опыта и личной художественной практики существование музея как нормативного места знаний — в том виде, в котором институт музея пребывал на протяжении истории, — отрицается, а его предполагаемая историческая нейтральность признается ложной. Эстетический компонент — воплощение личного видения истории, к которой он принадлежит, составленное из объединенных в скульптотектуры фрагментов, — дополнительно визуально и концептуально смещает музей с позиции рассказчика истории. Вместо этого он показывает личную правду индивида, втянутого в становление и крах различных Югославий, который теперь стремится найти собственное пространство понимания и смысла.

Внутренний музей (Драган Папич)

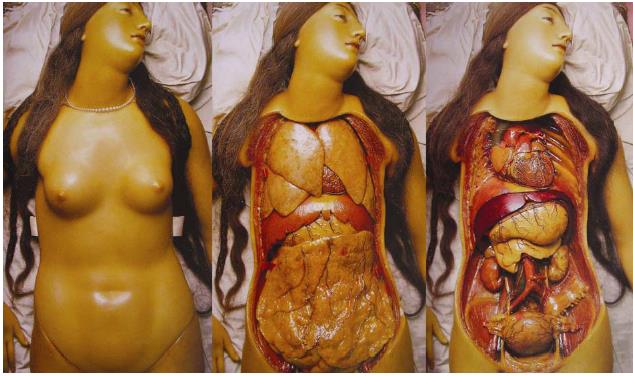

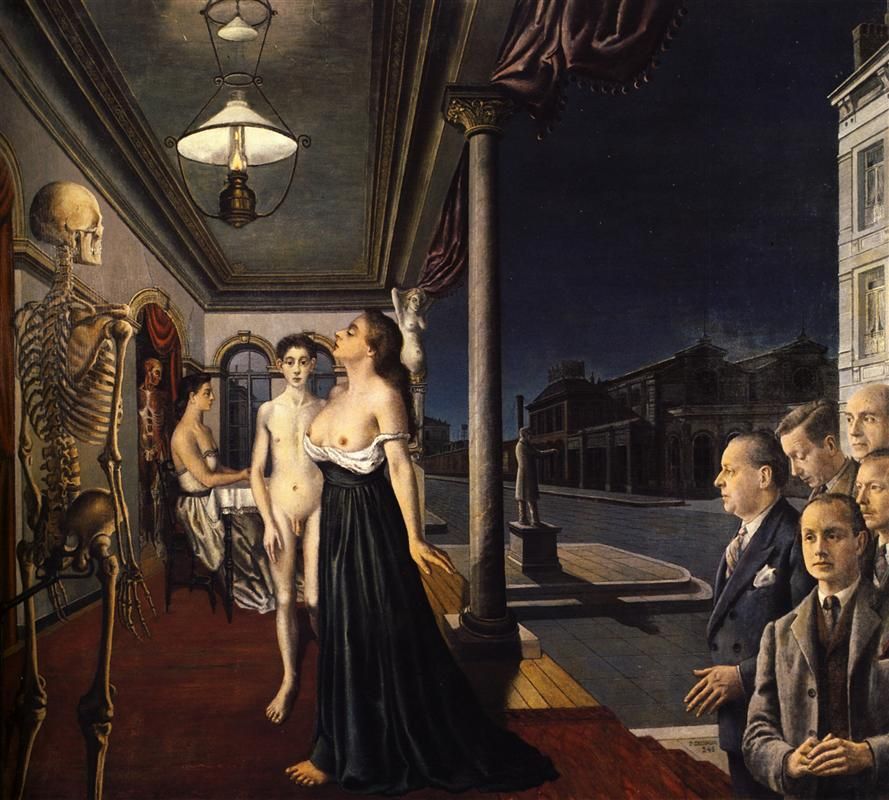

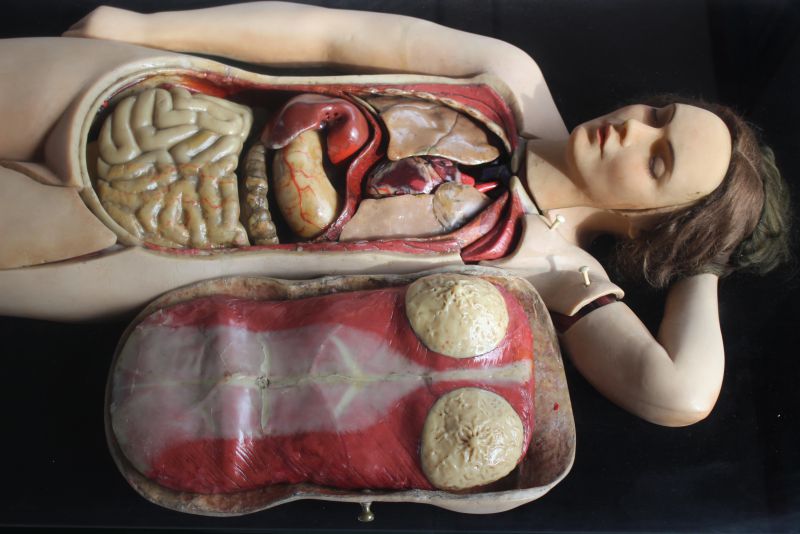

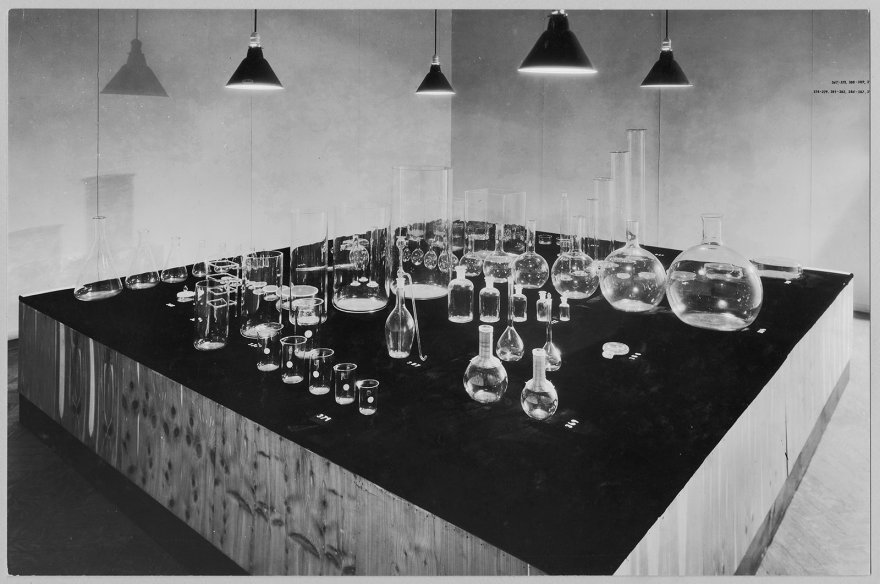

Драган Папич — художник, творчество которого обильно и разнообразно, — начал собирать различные повседневные объекты в 1976 году, а когда со временем его коллекция значительно разрослась, он решил представить ее в форме музея, назвав его «Внутренний музей». Как поясняет сам Папич, работа над музеем началась в конце 1993 года, а название родилось на завершающем этапе его развития. [41] Решение Папича назвать коллекцию музеем — игра со смыслом институции и ее значимостью в контексте коллективного знания и процессов памятования. Экспонаты коллекции расставлены необычно, сюрреально и нелепо, эстетически напоминая современный кабинет редкостей и «археологию мусорной свалки» — в результате такого расположения сравнивается, анализируется и передается личная и коллективная память. [42] Смысл объектам придает художник и логика их расстановки, но расшифровать их без пояснений автора практически невозможно.

«Внутренний музей» находится в квартире Папича в Белграде и потому — в отличие от других рассматриваемых в настоящей статье музеев, не имеющих постоянного адреса или открываемых лишь на время, — привязан к физическому месту, которое можно посетить. Со временем коллекция Папича разрослась до сотен экспонатов, которые вышли за пределы его квартиры и захватили общественные пространства дома, включая коридоры и лестничные клетки. В 2007 году это привело к столкновению с одним из жильцов и коллективным действиям, предпринятым другими художниками с целью сохранить и защитить музей. [43] Хотя в культурном смысле этот музей существовал на протяжении многих лет, официально Белград признал его объектом культурной значимости лишь в 2010 году. [44] До 2007 года музей принимал посетителей по записи, а сегодня периодически открывает двери исследователям. Часть его экспонатов в 2003 году была представлена на 44-м Октябрьском салоне в Белграде под названием «Фрагменты Внутреннего музея» — инсталляция принесла художнику награду Салона. Куратор Рене Блок также включил «Внутренний музей» в подборку для Салона 2006 года. [45] На этот раз музей открылся для посетителей по собственному адресу, в результате чего частная квартира на пять недель превратилась в общественное пространство.

Собранные за многие годы экспонаты обретают значимость как хранители памяти о социалистическом прошлом Югославии и событиях мирового масштаба. Они подобны мавзолею визуальной памяти о Югославии и отголосках ее распада, — памяти, нежелательной для процессов националистической мобилизации. Всевозможные фарфоровые статуэтки, куклы, игрушки, декоративные тарелки, югославские сувениры, югославские символы, китчевые полотна и другие реликвии были обнаружены на улицах, в мусорных баках и на блошиных рынках, что свидетельствует о маргинализации нарративов и воспоминаний, которые они воплощали. Они повторно обрели значимость в контексте экспонирования, однако за пределами объединяющего их музея они, вероятно, снова оказались бы в тех же маргинальных местах, где и были найдены изначально. Располагая их в центре внимания в пространстве, напоминающем музей, художник совершает критический жест: тем самым он переосмысляет ценность искусства, а также — в более общем смысле — того, чем искусство может быть в контексте прошлого и настоящего. Благодаря художественному вмешательству воспоминания собираются и сопоставляются, создавая сеть нередко обескураживающих визуальных артефактов, которые путем именования обретают свой критический потенциал и художественную ценность. Абсурдность и сумбурность их расстановки вкупе с их огромным количеством подчеркивают избыток воспоминаний, не признанных официальной политикой памяти. Хотя многие артефакты связаны с событиями и людьми, которые в прошлом упоминались в официальных нарративах, вмешательство художника выстраивает между ними связи, проясняющие и акцентирующие проблематичные аспекты их прошлого, исключенные из публичного дискурса.

Например, один из артефактов, названный «Буря» в честь военной операции на территории Хорватии во время Югославской войны, включает в себя фигурки слона, собаки и человека. Игрушкам даны имена: Степан Месич (человечек в австрийском/немецком национальном костюме), Ратко Младич (собака) и случайная жертва (слон). Степан Месич, последний председатель Президиума СФРЮ и впоследствии президент Хорватии, и Ратко Младич, военный преступник, который во время конфликта командовал Войском Республики Сербской, стоят рядом с поверженной жертвой, создавая гротескную немую сцену. [46] Опираясь на воспоминания об этих людях, эта сцена соединяет неудобные исторические эпизоды, которые на уровне ассоциаций открывают пространство для диалога и критического осмысления событий прошлого.

«Внутренний музей» Папича представляет и внутренний мир художника, его символическое тело, которое также находит отражение в автопортретах, созданных при помощи китчевых полотен с плачущим мальчиком, — такие в свое время висели во многих югославских домах. Папич преобразует их, вставляя в картины очки для чтения, в результате чего получается сплав живописи и скульптуры. Эти артефакты, созданные в 1999 году, когда Сербию бомбили силы НАТО, говорят об эмоциональной составляющей музея: истории и воспоминания не просто анализируются, но также рассматриваются на глубинном чувственном уровне, заложенном в объекты символической ценности. Работая как в индивидуальной, так и в коллективной плоскости, «Внутренний музей»также символизирует внутреннюю, невидимую часть музейной институции — непризнанное хранилище отвергнутых визуальных материалов, вытесненных на задворки воспоминаний.

Диалог между посетителями и художником внутри музея — принципиальный элемент его функционирования, поскольку с внутренним видением художника и ассоциациями, историями и рассказами, которые он создает, соприкасаются люди, жившие в тот же период и способные пролить свет на некоторые его аспекты. Таким образом музей как дом художника и отражение его внутренней сущности и хранимых им воспоминаний инфицируется другими воспоминаниями и другими ви́дениями в перформативном акте переоценки прошлого, диалога с ним и его критики, а идеологические и политические контакты между прошлым и настоящим находят материальное воплощение в артефактах как «символических проводниках». [47] Музей формирует «перформативный архив», где присваиваемые объектам имена, композиции из экспонатов и взаимодействие с посетителями создают «многомерное поле памяти». [48] Посетители встречают фрагменты собственного прошлого, вытесненные из официальных институций памяти, и получают возможность взаимодействовать с ними, вступать в диалог с художником и предаваться воспоминаниям. Благодаря необычному сопоставлению случайно найденных объектов, которые в итоге превращаются в искусство, роль артефактов в корне меняется: они перестают быть идеологическими означающими и становятся объектами критики, сатиры и неожиданных взаимодействий, отражая неоднозначное позиционирование местных историй, нарративов и идеологий в глобальном контексте.

Метафизический музей (Ненад Брачич)

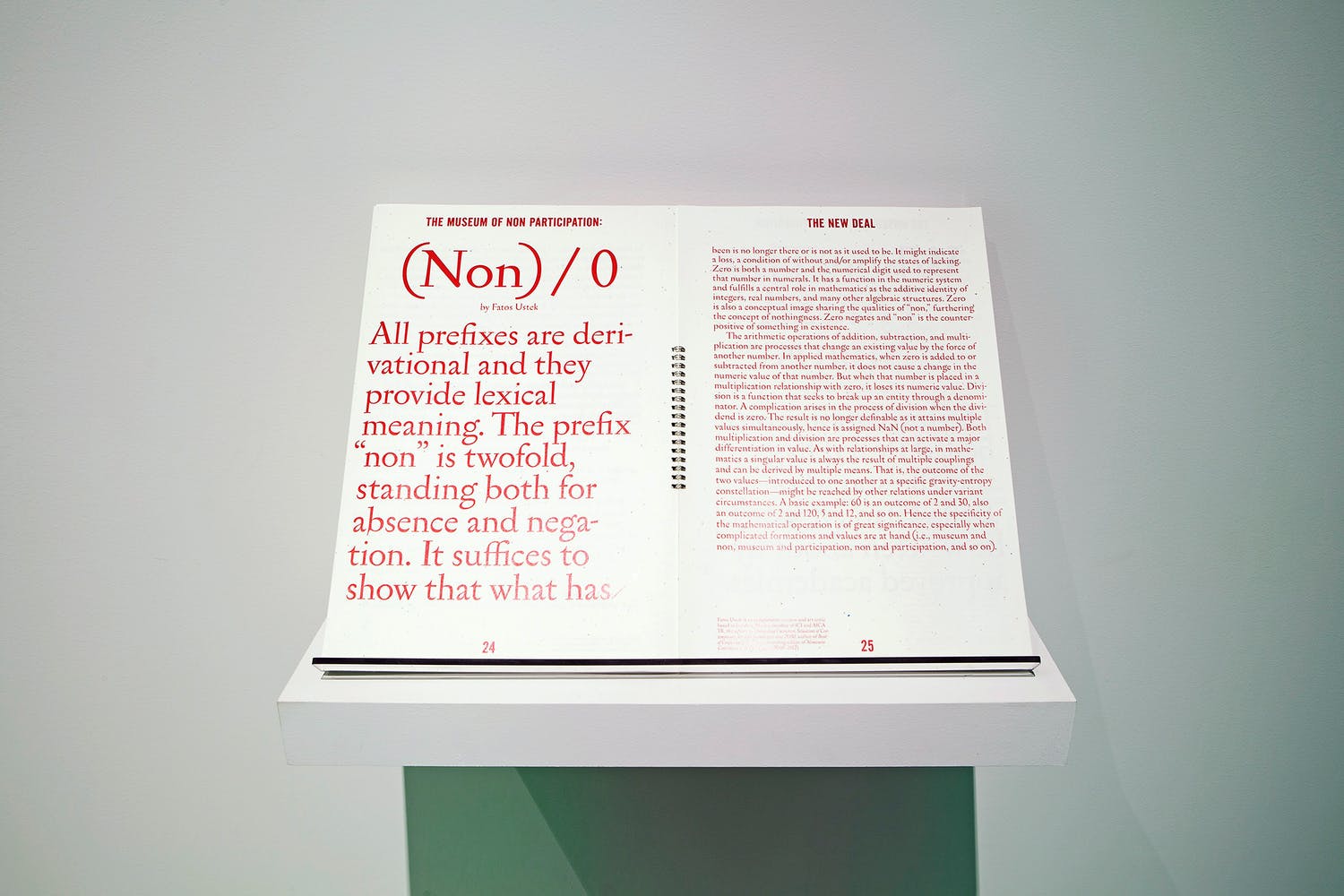

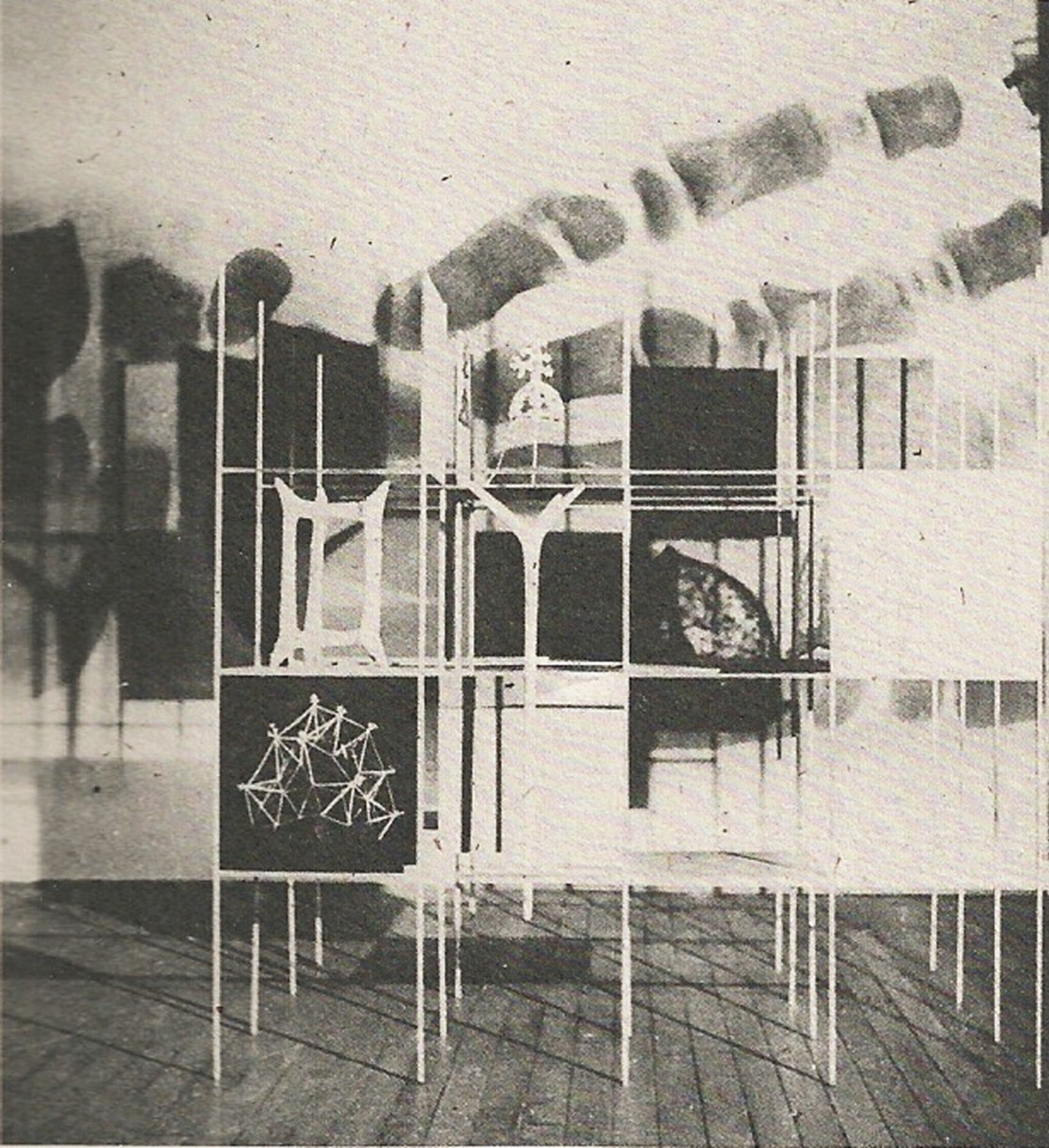

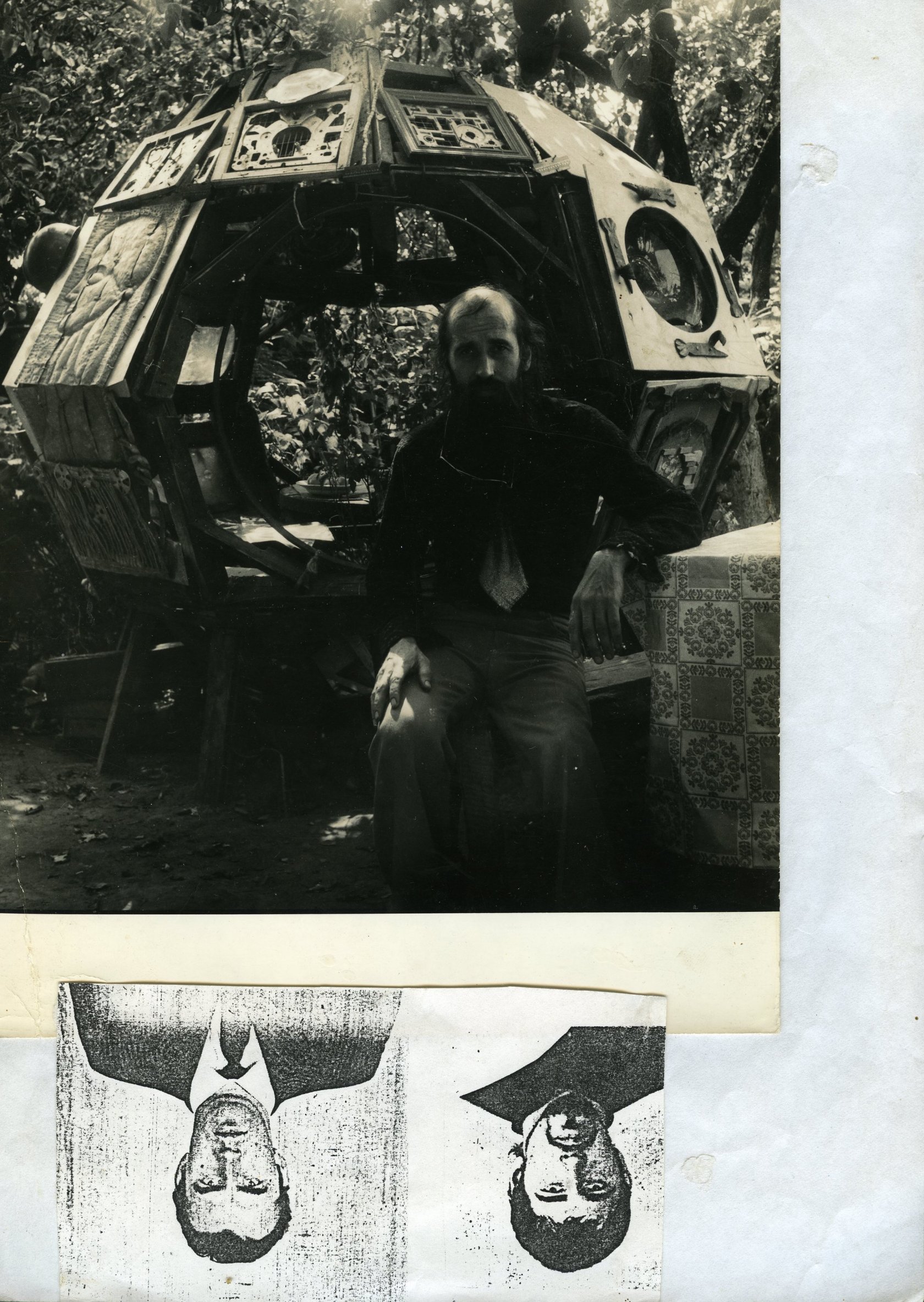

«Метафизический музей» был основан в 1995 году Ненадом Брачичем и состоит из работ художника и проектов, которые он реализовывал в разные годы, включая «Фотографии» (1980–1985), «История находки в Кремзаре» (1988), «Жертвоприношение» (1993–1994), «Объекты неизвестного назначения» (1989), «Пожертвования в Метафизический музей» (1995–), «Метафизическая библиотека», «Фото-кино оборудование»(1998–2004), «Вы помните меня» (2007) и «Разделочные доски». Этот музей, в отличие от некоторых других, упоминаемых в настоящей статье, не посвящен ни конкретной теме, ни воспоминаниям художника. Вместо того чтобы представлять определенный набор артефактов в специально отведенном для этого пространстве — виртуальном либо реальном, — он вмещает в себя все работы и проекты Брачича и становится единым брендом, который обобщает его разнообразное творчество. «Поскольку я работаю в разных техниках и поскольку эта сцена обычно требует определенного признания, я институционализировал все свое творчество под названием метафизического музея», — объясняет художник. [49] Созданный на уровне языка, этот музей представляет собой маркетинговый инструмент, который призван помочь Брачичу и его творчеству стать более узнаваемыми и получить более широкое признание. [50]

Брачич создает для себя и своих работ узнаваемый бренд, но также использует музей как оправдание для своей тяги к формированию коллекций, которая, как он утверждает, свойственна огромному количеству современных художников. [51] Как бренд и как воображаемая институция, не привязанная к конкретному месту, «Метафизический музей» всегда возникает везде, где находится художник и его работы. Отсутствие реального пространства не помешало Брачичу вообразить музей со всеми институциональными элементами, включая секретаря, пресс-секретаря, печать организации и даже фотографию здания. [52] Этот музей может существовать виртуально, как интернет-презентация или сайт, но также существует в мастерской художника и везде, где представлены его работы.

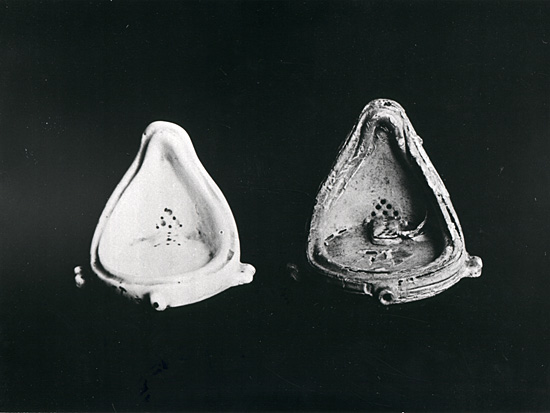

Метафизический характер музея соответствует не только его нематериальной, воображаемой форме, но и подходу Брачича к работе: стремлению «искать сны и постоянно создавать иллюзии». [53] Творчество Брачича разнообразно и охватывает несколько десятилетий, за которые изменились как используемые им материалы (например, от кирпичей он перешел к дереву), так и выбираемые им формы (от экспериментов в фотографии — к работе с реди-мейдом и созданию «предустройств» в рамках игры с существующими формами). Эти «предустройства», или «предаппараты» (серб. preaparati), из цикла «Фото-кино оборудование» (их название было предложено самим художником) напоминают по форме уже существующие устройства, но изготовлены из гораздо более распространенных и дешевых материалов. В серию предаппаратов Sory вошли вариации на тему различных фото- и видеокамер из таких нестандартных материалов, как кирпичи, проволока и старые колесные диски, которые придавали объектам неотесанный и архаичный вид. Отсылки подчеркивались прикрепленными к работам табличками с отчеканенным названием Sory, внешне напоминающим логотип компании Sony. В творчестве Брачича явно прослеживается интерес к дешевым найденным материалам и повседневным вещам, которые сближают его с традициями арте повера и реди-мейда.

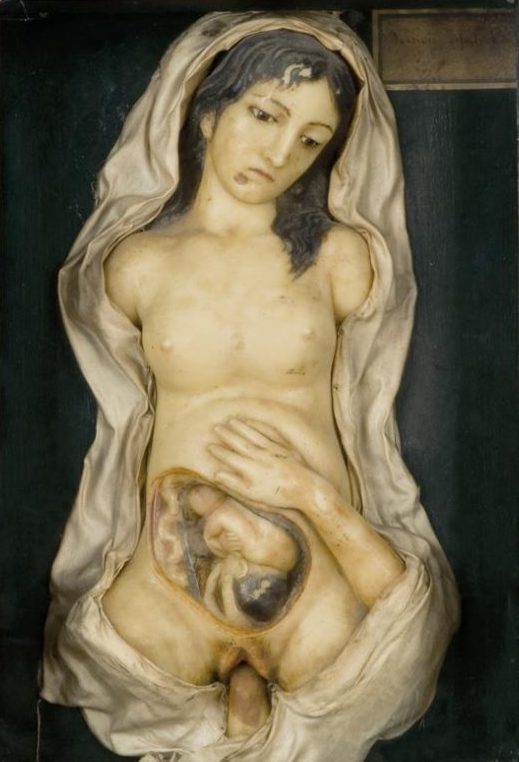

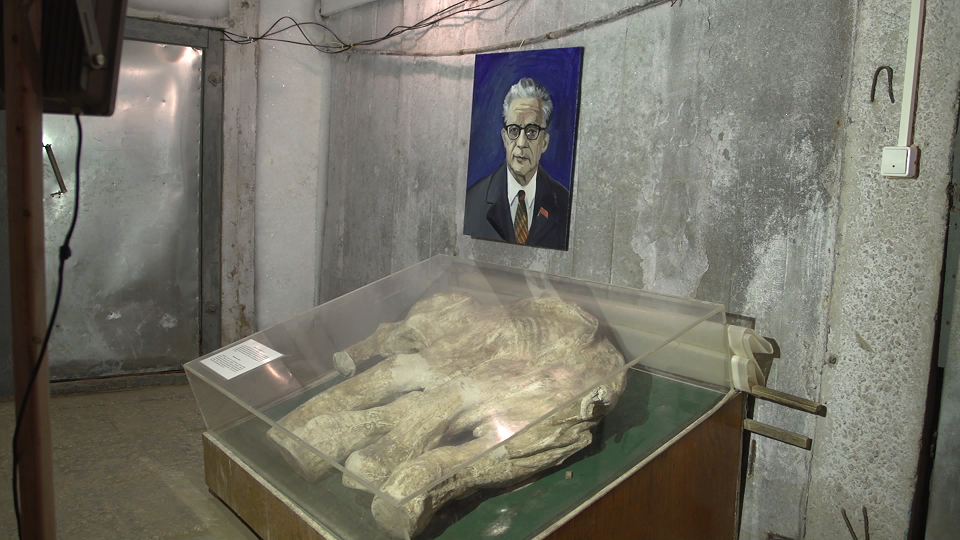

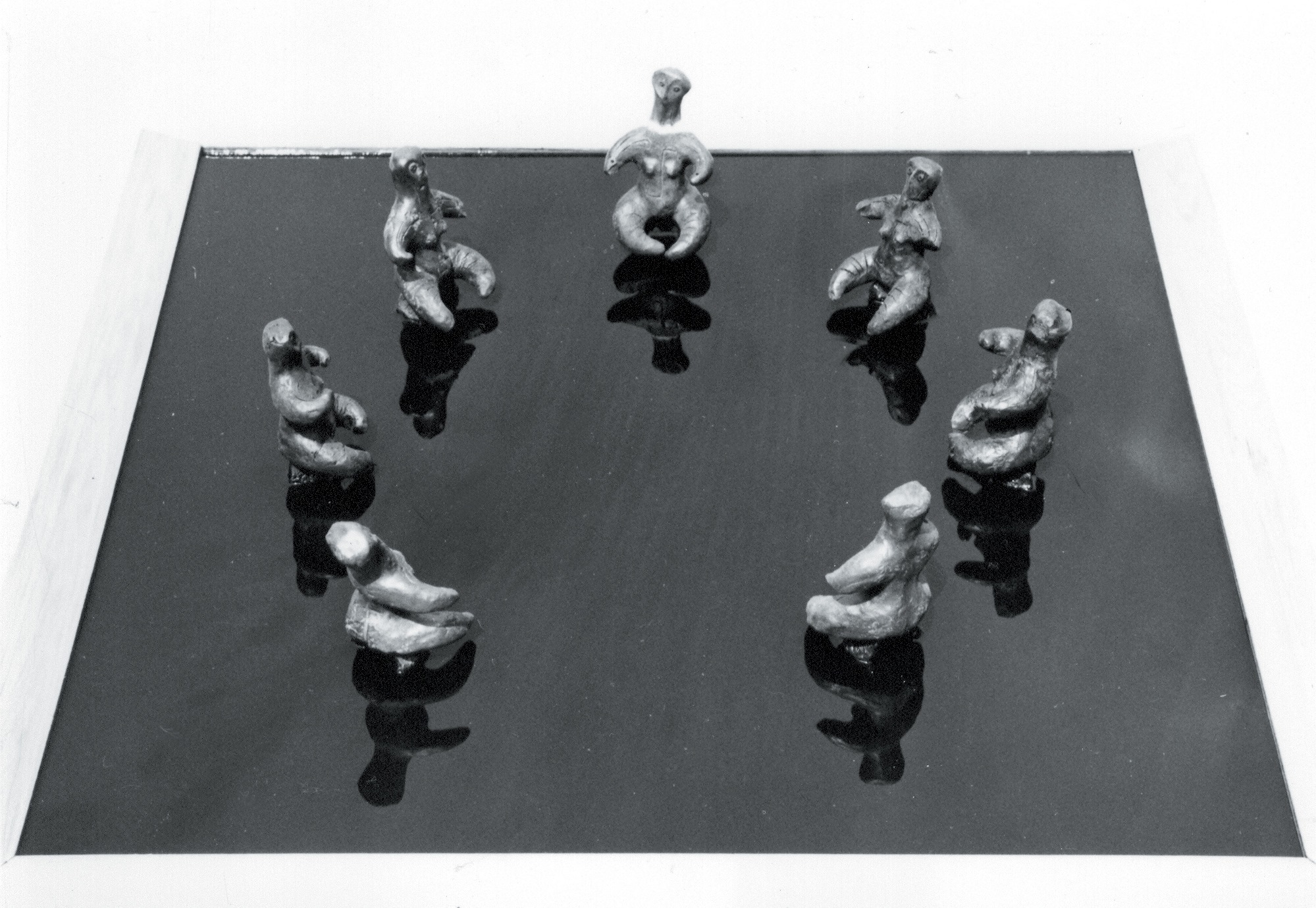

Хотя эксперименты с формами и объектами — одна из отличительных черт творчества художника, в других своих проектах он более широко рассматривает роль искусства в «создании иллюзий» и в одной работе совмещает различные художественные формы — текст, фотографию, скульптуру, — создавая гезамткунстверк. В проекте «История находки в Кремзаре» (1988) Брачич сконструировал историю археологической находки, преподнеся зрителю созданные им художественные работы как древние артефакты и давно потерянные объекты. Подобный художественный проект взорвал мировую арт-сцену в 2017 году, когда в Венеции состоялась выставка Дэмьена Хёрста «Сокровища c места крушения „Невероятного“». Описываемая как искусство мира постправды, выставка Хёрста представляла собой супершоу грандиозных масштабов, которое поднимало вопросы о ценности и назначении искусства в условиях чрезвычайно коммерциализированного арт-рынка. [54] За несколько десятилетий до Хёрста Брачич сконструировал нарратив потерянных объектов и забытого прошлого, на которое он помог пролить свет. Он придумал воображаемый археологический памятник Кремзар — неолитическое поселение с неопределенной историей — и создал артефакты, наделенные большой исторической и искусствоведческой референциальной значимостью. По рассказанной Брачичем легенде, раскапывать Кремзар в 1960-х годах начал его дед, археолог-любитель. Среди прочего там были обнаружены относящийся к бронзовому веку объект в форме свастики с рогами, который получил название «Вешалка» (1990), и бронзы фаллической формы, часть из которых венчалась вращающейся свастикой либо рогами. [55] «Вешалка» была создана позже других находок Кремзара, но оказалась включена в проект, который эволюционировал с годами. Расположение находок было указано на аэрофотоснимке археологического памятника, напоминающего в плане греческий крест, на концах которого находились четыре гробницы с могильными камнями в форме фаллосов, из-за чего его изображение тоже напоминало свастику. [56] Кроме этого, в Кремзаре были найдены фигурки Венеры и различные идолы. Эти находки сопровождались археологической документацией, рисунками, фотографиями, личной корреспонденцией, газетными вырезками и даже портретом деда — и все это было выдумано Брачичем. [57] В то время как Хёрст использовал известные образы и символы из мифологии и популярной культуры (включая Микки Мауса), Брачич ограничил свое воображение знакомыми формами, напоминающими настоящие археологические находки, тем самым избежав спектакуляризации своей работы, но затронув вопросы написания истории и ее трактовок.

Музей Брачича, будучи вербализованной идеей объединить все работы художника под одним флагом, функционирует как перманентная ретроспектива, которая постоянно пополняется новыми работами. Он присутствует всегда — и одновременно всегда отсутствует, поскольку его невозможно посетить в одном месте, но при этом его экспонаты выставляются в его метафизическом пространстве, а потому входят в его постоянную коллекцию. Отношения посетителя и музея обновляются всякий раз, когда посетитель видит работы Брачича. Место в этом случае не так уж важно — это может быть хоть галерея, хоть музей, хоть мастерская художника. Музей Брачича находится везде, где есть работы художника, и тем самым расширяет идею о музее как фиксированном месте в пространстве. Подобно тому как историю невозможно вписать в один господствующий нарратив о прошлом, поскольку у нее много вариантов, музей может быть воображаемым пространством личных решений и предпочтений, где музеализация происходит исключительно на когнитивном уровне.

Музей кролика (Никола Джафо)

В число наиболее непостижимых музеев, созданных художниками, входит «Музей кролика» Николы Джафо. Эта коллекция, впервые представленная в 2006 году под названием «Кролик, которые съел музей», состоит из художественных работ, объектов и игрушек, объединенных образом кролика, — экспонаты музея собирались и создавались художником на протяжении ряда лет. Кроме того, коллекцию сопровождают опера и книга. «Музей кролика», по-прежнему не имеющий постоянного выставочного пространства, отражает абсурдность, разрушительность и избыточность эпохи, в которую он создавался.

В 1990-х и начале 2000-х годов Никола Джафо был одним из лидеров сербского протестного искусства и арт-активизма и входил в число основателей Центра культурного обеззараживания в Белграде, коллектива «Лёд арт», проекта «Арт клиника» и группы «Шок кооператив». В своем творчестве он прошел путь от ранних провокационных картин, изобличающих разложение маргинальных социальных слоев и вездесущесть эротических стимулов в популярной культуре, к арт-активизму и использованию таких материалов, как лед, мусор, волосы и, наконец, белая краска. Мотив кролика проник в творчество Джафо, когда он входил в объединение «Лёд арт», и стал частью его индивидуального художественного высказывания, параллельного с участием в коллективных акциях. Со временем у Джафо скопилось существенное количество экспонатов с кроликом, из которых в конце концов и сформировался музей.

Впервые кролик — живой, сидящий в клетке — появился на выставке «Сад искусства», которая состоялась в Белграде в 1994 году. Он стал постоянной темой последующих выставок и акций, включая «В каком кусте лежит кролик»? (1997), «Отправление в белизну» (1999), «Публичная стрижка» (1995–1998), Kunstlager (2000), «Кролик, который съел музей» (2006), Lepus in Fabula (2011) и «Тайны Сада Солнцестояния» (2018). В ходе выставки «Отправление в белизну» художник попросил своих друзей и посетителей дополнять экспозицию собственными работами на тему кролика. [58] В результате у него скопилось множество игрушек, коллажей, рисунков, объектов и графических изображений, из которых была сформирована коллекция «Кролик, который съел музей», впервые представленная в 2006 году. [59] Описываемая как кроличий кабинет редкостей, эта коллекция, состоящая примерно из 2000 объектов, поделена на несколько отделов: керамика, дерево, плюш, резина, мелкий пластик, текстиль, художественные работы, металл и бумага/книги, прочее. [60] Ее дополняет музыкальное произведение «Кроличья опера» и опубликованная в 2000 году книга «Кролик, который съел музей». [61] При этом кролик — не просто музейный объект; он становится активным участником политической и общественной жизни в таких акциях, как «Белый кролик в мэры» (2004), и играет множество ролей, от интеллектуала и критика до работника культуры. [62]

Выставка «Отправление в белизну» считается поворотной точкой в творчестве Джафо, поскольку ею художник символически порывает с прошлым, закрашивая часть своих работ белой краской. Этот жест можно по-разному трактовать, учитывая личный и коллективный аспекты, а также социально-культурную обстановку и эстетику. Он знаменует разрыв Джафо с его более ранним творчеством, исключение из текущих обстоятельств и институций, а вместе с тем — растворение в белизне как полное освобождение от объективности и формы. Девиз, которым руководствовался Джафо в тот период — «этика превыше эстетики», — очевидно, достиг своего конечного визуального выражения через это уничтожение. [63] Пока силы НАТО бомбили Югославию, Джафо решил вымарать следы прошлого — как личные, так и коллективные — и пойти на радикальный шаг, напоминающий о супрематистских идеях Казимира Малевича. Еще в 1915 году Малевич написал, что пришел к творчеству, превратив себя «в ноль формы», и этот отказ от объективности ознаменовал новое начало в его художественных изысканиях. [64] Исчезновение картин Джафо и появление кролика как господствующего мотива его творчества — основа анализа и трактовки «Музея кролика».

«Вот вопросы и дилеммы, с которыми я постоянно сталкиваюсь при размышлении о своей творческой деятельности: как противостоять разрушению и бесчувственности? что делать в темные времена — отказываться от художественного творчества или реагировать полемически? этика или эстетика? как освободиться от созданных работ, собранных объектов, как избавиться от “мусора”… и множество других, где КРОЛИК становится метафорой всех проблем и недугов нашего общества и местного сообщества, но также наших радостей, успехов и удовольствий», — заявляет Джафо в своем объяснении того, почему он выбрал именно кролика и почему был создан кроличий музей. [65]

Этот кролик появился, когда продолжать по-старому стало невозможно, а этические дилеммы привели к возникновению сомнений в художественном творчестве и его политическом потенциале в кризисные периоды. Отправляя свое прошлое в белизну, из которой вышел мотив кролика, Джафо искал альтернативный набор символов, способный воплотить в себе сложности времени, не обращаясь к его визуальным проявлениям. Нейтральный, но вместе с тем заряженный исторической, этической, социальной и культурной значимостью, кролик перерастает любую попытку заключения в одну последовательную теорию. Это кролик из детских сказок и детских комнат, с исторических картин и из современных перформансов (вспоминаются «Заяц» Альбрехта Дюрера и «Как объяснить картины мертвому зайцу» Йозефа Бойса), а также из народных верований и традиций, связанных с жизнью и смертью, из шуток о его либидо и из многого другого. [66] Наконец, это кролик Джафо, который съел музей: серия выставок, акций и — в итоге — музей, историческое, политическое и культурное значение которых съел кролик. Кролик лишает музей его нормативных и господствующих наслоений смысла: поглощая их, он расчищает место для нового наполнения и нового искусства. Это свободное пространство, которое можно заполнять, отыскивая смысл в личных координатах опыта. Это игра, которая показывает, что музеи и их значение определяются искусством и нашим отношением к нему, поскольку мы решаем, что такое искусство и что формирует музей, даже если его съел кролик. Это поле детской игры, иронии и сатиры, но вместе с тем и строгой политической критики. Оно неоднозначно и не определено — и отсылает к отсутствию четкой и непосредственной институциональной оппозиции официальной политике 1990-х. Каждый посетитель может найти в этом поле собственного кролика и внести свой вклад в конструирование смысла музея.

Домузей (группа Škart)

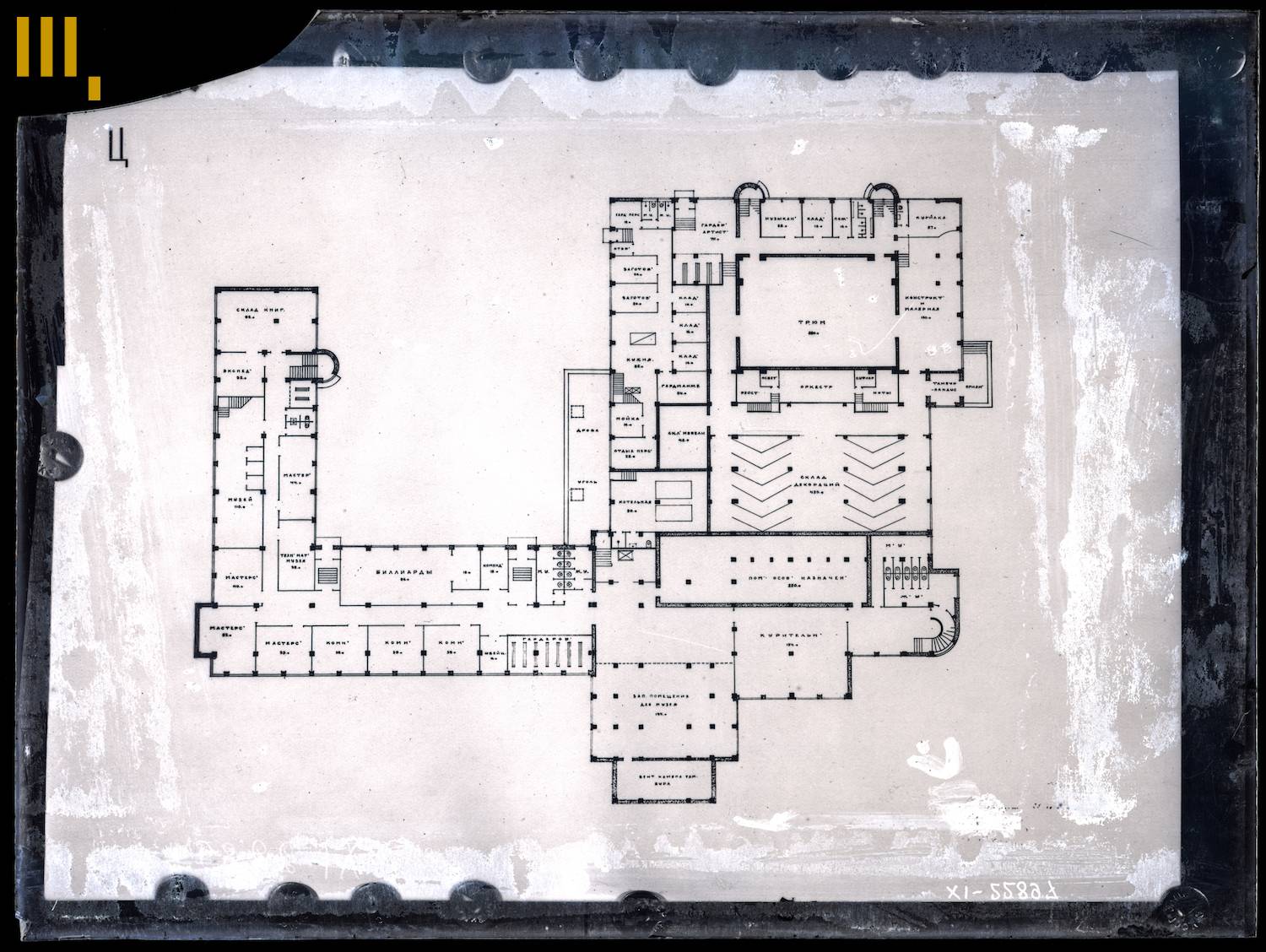

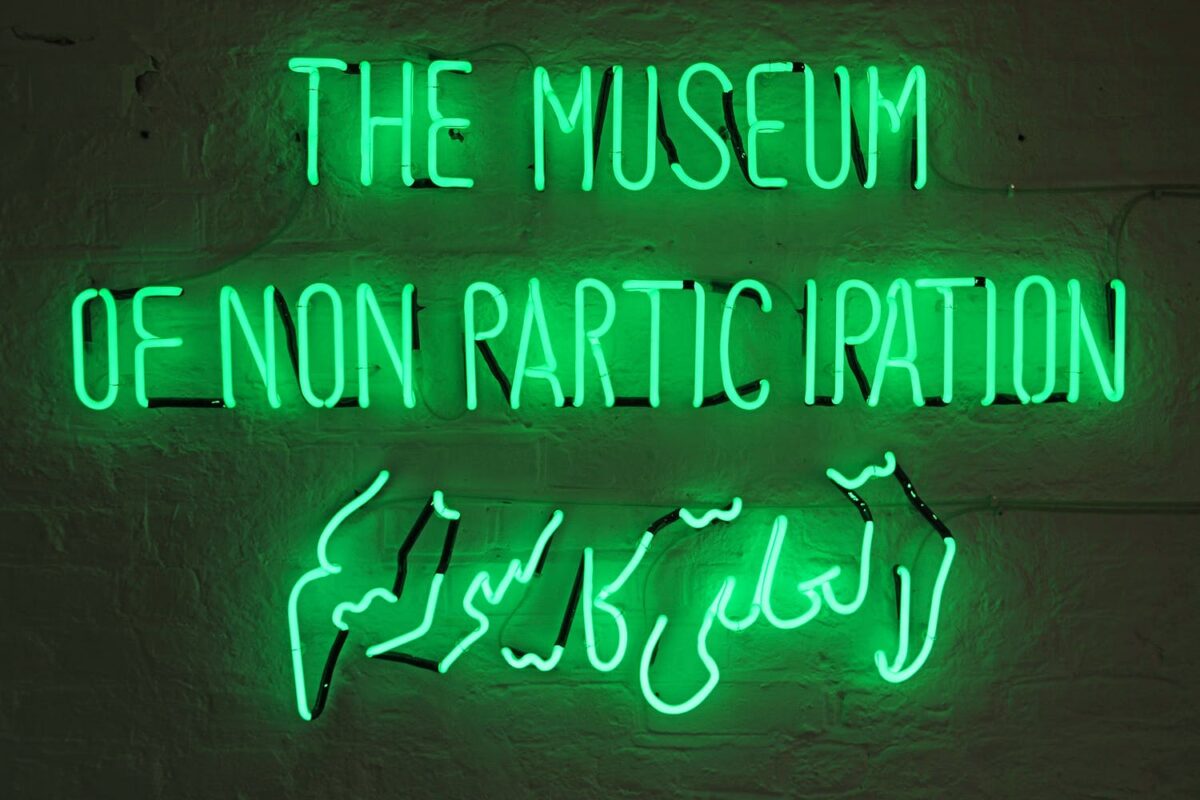

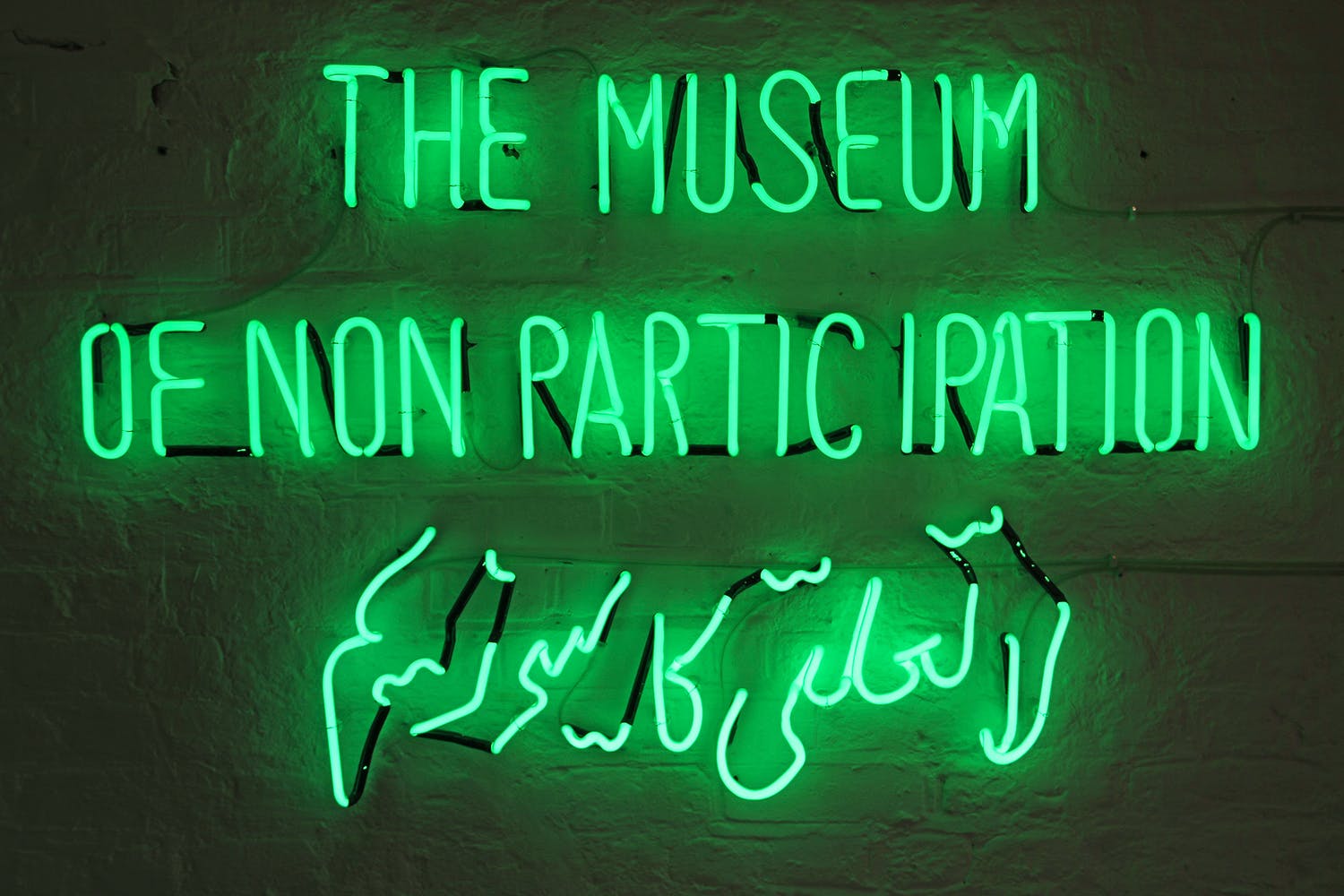

Единственный музей из этой группы, который существовал в определенное время в определенном месте и изначально вовсе не имел экспонатов (ни виртуальных, ни каких-либо других), — это «Домузей» группы Škart. Этот музей «случился» в 2012 году в форме оккупации, когда группа Škart вместе с другими художниками, активистами и студентами захватила Галерею наследия Милицы Зорич и Родолюба Чолаковича. Эта галерея — внешнее выставочное пространство Музея современного искусства в Белграде. На время существования «Домузея» она была преобразована в пространство для жизни и художественного творчества. На момент своего основания «Домузей» не имел экспонатов, но художники создавали работы, пока находились в галерее. Впрочем, этот музей был создан не чтобы выставить горстку работ, а чтобы поднять вопрос о доступности культурных институций публике и художникам и расширить понимание роли институций посредством перформативной акции.

Группа Škart, которая присутствует на югославской и сербской художественной сцене с 1990-х годов, развивала свое творчество, совмещая различные формы художественного выражения, включая архитектуру, музыку, поэзию, изящное и прикладное искусство. [67] На ранних этапах своего существования группа экспериментировала с графикой, но вскоре ее участники перешли к взаимодействию с людьми — на улице, на открытых рынках, на карнавалах, а также в других многолюдных местах. Костяк группы составляют Драган Протич (Прота) и Джордже Балмазович (Жоле), к которым в рамках различных проектов присоединяются другие художники. Эта группа, или коллектив, как ее тоже иногда называют, была основана на Архитектурном факультете Белградского университета в 1990 году, и название Škart («обрывки», «отходы») намекает на ошибки, которые входящие в ее состав художники совершали в своих ранних графических работах. [68] Ошибки в их представлении не были неудачами — напротив, художники видели в них индикаторы «новой системы ценности», которая и ложилась в основу творчества созданной ими группы. [69]

Эта система предполагает отказ от разделения между высоким и популярным, или массовым, искусством: вместо того чтобы показывать свое искусство издалека, на расстоянии — в галереях, музеях и других специально предназначенных для этого общественных пространствах, — художники преподносят его публике в форме листовок и купонов или включают общественность в создание художественных работ и их пользование. Такие акции, как «Грусть» (1992/1993) и «Купоны» (1995), проходили на рынках и на улицах, где художественный дуэт раздавал небольшие работы прохожим. Созданные из таких скромных материалов, как картон, веревка и бумага, эти работы содержали тексты, в том числе поэтические, которые подталкивали людей к размышлению о текущей ситуации в стране и ее последствиях для общества. В число работ, врученных прохожим, вошли купоны грусти, любви и страха, «Грусть потенциальной генеалогии» и «Грусть потенциальной дружбы», которые создали эмоциональное сообщество разделенного опыта, годами определявшего творчество группы Škart. «Все эти разделенные страны, расколы по национальному и этническому признаку — сплошное ретроградство… Мы хотели придумать открытый, не скованный рамками формат соучастия, ибо сопротивление требует многообразия», — отметил Протич в одном интервью. [70] Свободно распространяя свои работы, художники поднимали вопрос о социальном разложении, обесценивании и ретроградных нарративах, которые определяли общество Сербии и значительной части югославского региона в годы конфликта, а также привлекали внимание к губительным социальным последствиям такой политики. Кроме того, они ставили под сомнение идею о том, что чествовать искусство следует лишь в пространствах, предписанных институтом искусства.

Группа Škart демократизировала искусство, сделав его доступным и понятным широчайшей аудитории. Оспаривалось и отрицалось так же утверждение, что искусство должно быть технически совершенным (и именно таким является), а вместе с ним — и мысль о художнике как авторе. Ошибка вместо этого принималась как неотъемлемая часть искусства, выводя оценку его ценности за рамки эстетического суждения. В приоритет ставились другие аспекты — социальная вовлеченность, солидарность и активное сопереживание, — которые развивались в более поздних работах группы, включая «Вышивки», Horkeškart (это название составлено из названия группы и сербского слова «хор»), инсталляцию на 12-й Архитектурной биеннале в Венеции и Pesničenje. Домохозяйки, студенты и прочие зрители активно участвовали в творческом процессе вместе с группой Škart. Искусство принимало форму творческого действия и становилось собственностью каждого, кто прикладывал к нему руку. Включая в процесс художественного производства совершенно разных людей, художники Škart заменяли идею о художнике как авторе на идею о художнике как связисте, в то время как искусство становилось не индивидуальным творческим выражением, а коллективным действием, вписываясь в формат, характерный для кризисных периодов. [71]

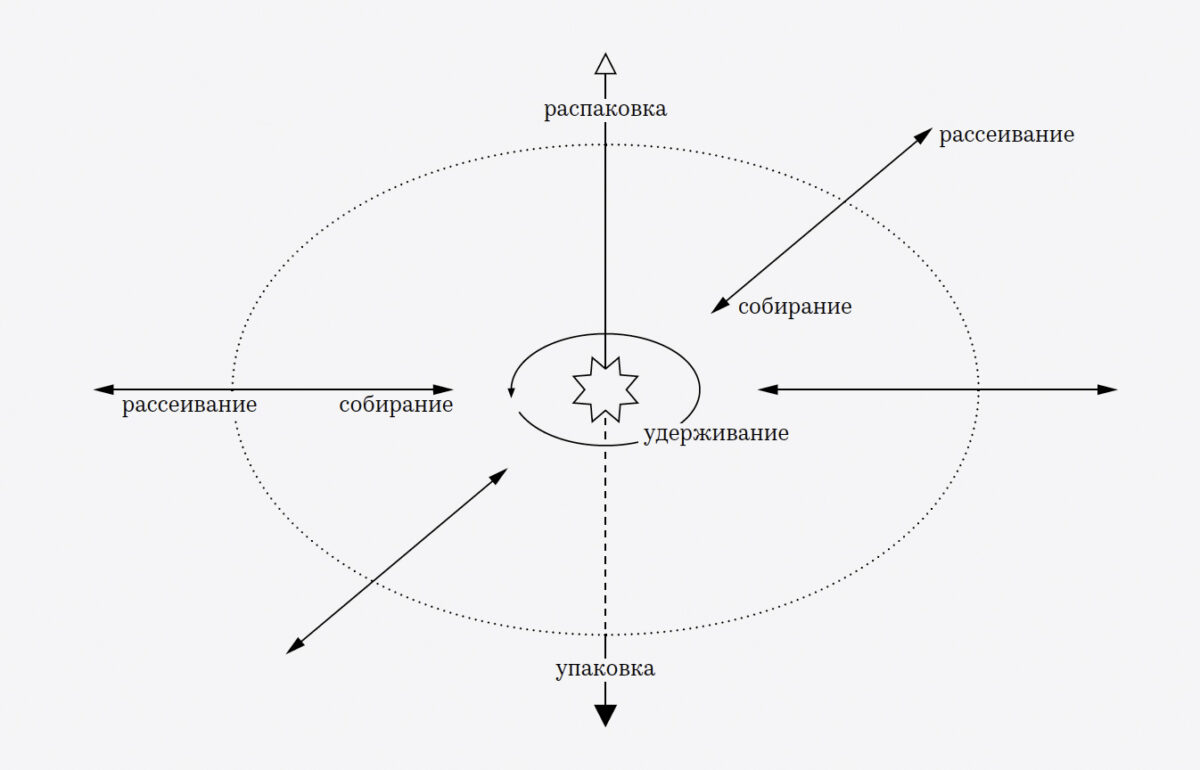

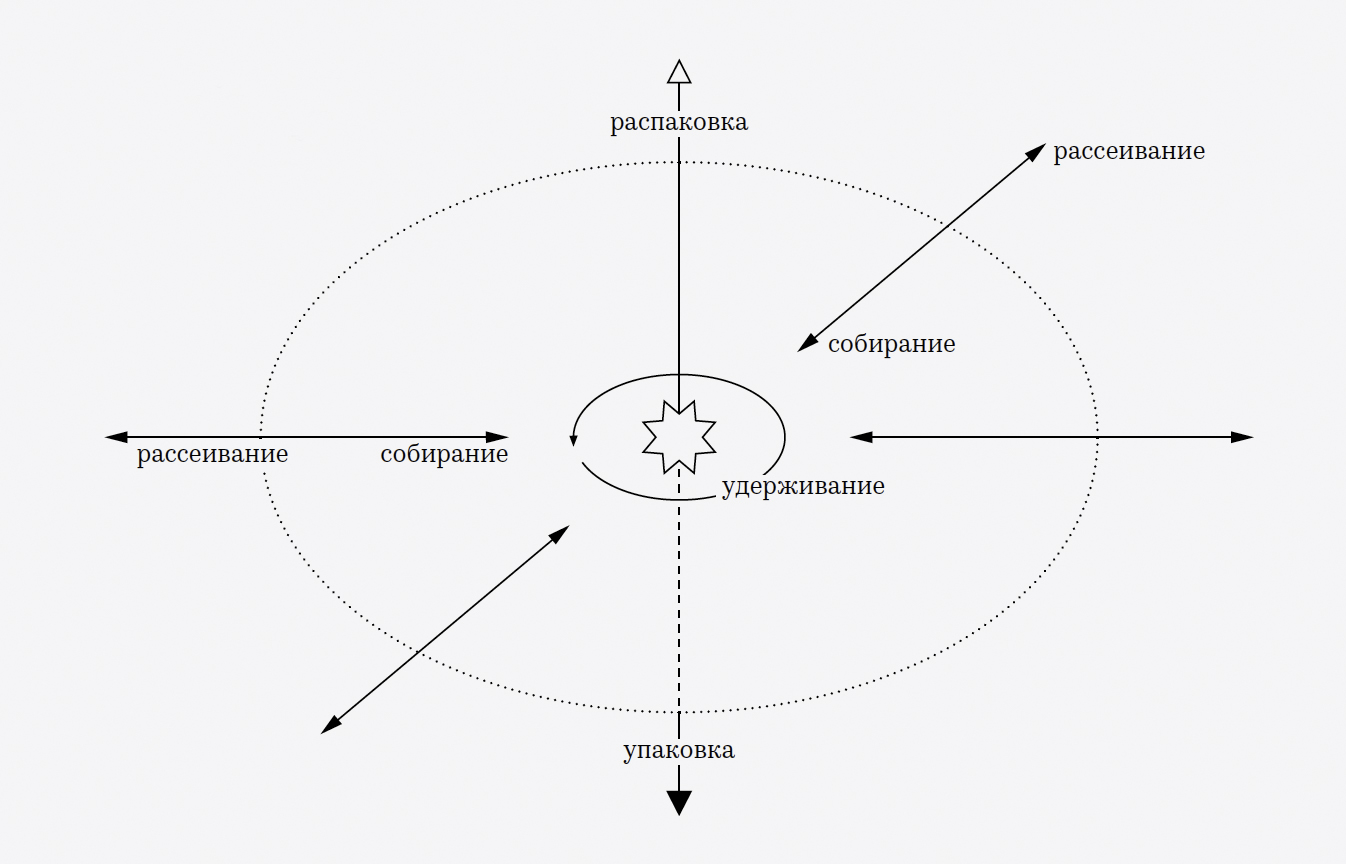

Эклектичность художественных форм и материалов в творчестве группы Škart дополняется своеобразной поэтикой, которая сочетает такие разные идеи, как «бесполезные траты, юмор и личная свобода». [72] Эта свобода также находит отражение в том, что группа не стремится принадлежать к институту искусства. [73] Напротив, этот художественный дуэт привлекал к художественному процессу широкие слои общества и своими работами и акциями пытался создать пространство альтернативного существования, ценностей и понимания. Создание альтернативных пространств в теории рассматривается как социальное производство пространства — и эта идея развивается и критикуется уже давно. Рамки для коллективных художественных акций были заданы под влиянием концепции производства пространства Анри Лефевра, с которой согласились впоследствии многие теоретики, включая и теоретиков искусства. [74] Искусство становится конвейером смысла, выходя за привычные рамки, и создает пространство для социального взаимодействия, также за рамками официальных норм и идей, часто посредством конструктивных общественных действий, которые становятся неотъемлемой частью художественной работы. Проекты группы Škart можно рассматривать в этом свете — как коллективное действие, которое преодолевает различия и конкретные интересы, а также как определенную «архитектуру человеческих отношений», если говорить словами самих художников из Škart. [75]

К тому же стремился и проект «Домузей», состоявшийся в период с 28 марта по 9 апреля 2012 года, когда около тридцати его участников поселились в Галерее наследия Зорич и Чолаковича. В тот период, когда два крупных белградских музея — Национальный музей и Музей современного искусства — были закрыты на реконструкцию, группа Škart организовала перформативное действие, превратив художественную институцию в пространство для жизни и творчества. Эта акция включала в себя различные коллективные мероприятия, от участия в конференции (сама акция проводилась в рамках конференции по графическому дизайну в Белграде) до мастер-классов, дебатов, концертов и других форм творческого выражения.

Идея, сформулированная группой Škart, заключалась в том, чтобы переосмыслить использование публичной инфраструктуры и институций в периоды их пассивного существования, когда не проходит ни общественных мероприятий, ни выставок. В ходе акции поднимались вопросы о том, кто владеет институциями как общественным благом и как их можно использовать для творческих действий, выходящих за формальные институциональные рамки. [76] Не дожидаясь официального приглашения, художники и активисты пришли в галерею и превратили ее в творческий центр, показывая, что творчество невозможно ограничить структурными и инфраструктурными нормами. Объединив дом и музей, эта акция размыла границы между художественной и повседневной практикой, поскольку художники выставляли свои работы в доме/музее и жили в музее/доме. Отношения, сложившиеся между участниками акции и институцией, показали их взаимосвязанность и подчеркнули значимость модели искусства как социального действия для демократизации художественных институций.

Музеализация альтернативы

Рассмотренные здесь музеи — это хранилища альтернативных историй, визуальных сценариев и акций, которые служат противовесом официальным институциям и функционируют вразрез с пропагандируемыми ими практиками. Придуманные и созданные на обочине господствующего культурного курса своего времени, эти проекты становятся зеркалом постсоциалистической реструктуризации памяти и связанных с ней визуальных символов. Одни из них, например «Метафизический музей», создаются в качестве всеобъемлющей концепции для творчества художника. Другие — как музеи активистской вовлеченности, музеализированной в процессе активизма. И снова семантическое решение вдохновляет художественное, создавая музей на уровне языка, но вместе с тем делая его реальным пространством художественного действия. Ряд рассмотренных музеев собирает объекты, фотографии и другие памятные вещи, связанные с югославским прошлым, и неожиданным образом сочетает их друг с другом, превращая реди-мейды в художественные формы. Такие объекты становятся главными артефактами музеев, созданных художниками. Они противопоставляют себя культурной политике времени и предоставляют альтернативные пространства для художественного исследования запретных, обделенных вниманием и вытесненных из поля зрения тем. Это ответ художников на системное злоупотребление культурой и культурными институциями в повседневной политике и националистической риторике и на политику забвения, которая была господствующим общественным дискурсом того времени.

«Музей кролика», «Югомузей» и «Внутренний музей» часто сочетают художественное творчество с найденными объектами, которым они находят новое применение или которые просто выставляют в новых и необычных комбинациях. Тяга художников к коллекционированию не нова и наблюдается во все времена во всех широтах. Одним из примеров может служить творчество Эдсона Чагаса. В своем проекте «Найдено, не взято» (начатом в 2008 году) он использует найденные объекты и создает новые нарративы, перемещая и фотографируя их в других обстоятельствах, отличных от тех, в которых они были найдены. [77] Его творчество подчеркивает и личные, и коллективные проблемы: городская среда отвергает и выбрасывает объекты, а художник снова помещает их в фокус, критикуя экономику массового производства отходов, а также всевозможные формы затушевывания и маргинализации. Вместе с тем он обращается к собственному положению мигранта — сначала в Лондоне, а затем в Ньюпорте (Уэльс), где он тоже маргинализирован и вытеснен из знакомого контекста. [78] Кроме того, рассмотренные в этой статье музеи художников поднимают личные и коллективные вопросы, обращая внимание на отринутые объекты и воспоминания и находя им новое место в неофициальных музеях. Эти пространства, создаваемые вне любых институциональных рамок, служат хранилищами не только вытесненного и заброшенного прошлого, но и личных воспоминаний и оценок. Рассказываемые художниками истории отражают коллективный опыт жизни на стыке двух систем — социализма и либерального капитализма — и на стыке разных версий истории. Кроме того, они показывают, что художники занимают положение критически настроенных наблюдателей и внутренних мигрантов, которые перемещают свои работы из официальных институций в частные музеи.

Но эти музеи уникальны, поскольку их материалом служит комбинация найденных и личных объектов, а художественное вмешательство основывается либо на сопоставлении этих элементов, либо на процессе собственно именования. Политическое в этих музеях заключается в самих артефактах и их местоположении, а также в языке. Музеи, которые избежали печати официальности и часто существуют лишь в частных пространствах художников или временно возникают в галереях и выставочных залах, рассказывают альтернативную историю, которая обычно вытесняется на задний план, чтобы отдать главное место новому националистическому нарративу. Эти проекты, называемые «музеями» по решению художников, подрывают иерархии культурных институций. Показывая, что различные типы музеев могут существовать вне институциональных рамок и создаваться по личной инициативе, они дополняют альтернативные практики, увеличивая размах своей вовлеченности. Не ограничиваясь индивидуальными художественными работами, они привлекают к участию более широкое культурное поле и предлагают новые ракурсы для рассмотрения воспоминаний и историй.

Художники называют свою практику, решают, какие артефакты в нее включать, и институционализируют свое творчество в рамках, которые напоминают традиционные институции, но вместе с тем отличаются от них. В пространстве между двумя крайностями рождаются активизм, критика и политический потенциал. Являясь одновременно музеями и не музеями, обладая властью называться музеями и все равно оставаясь на задворках культурной жизни — а порой даже оказываясь включенными и представленными в официальной институции, — эти проекты занимают по отношению к художественным институциям сложное положение. В своем анализе общественного и политического активизма на Балканах писатель, политолог и культуролог Игорь Штикс утверждает, что рассмотренные формы активистской эстетики позволяют всем, кто в них участвует, ощутить «резкий вкус эмансипации» и бросают вызов представлениям о том, «что может быть сказано, увидено, услышано и, наконец, сделано». [79] Подобным образом рассмотренные музеи создают новые рамки для взаимодействия с институциями и с прошлым, что может предоставить им основу для эмансипации в будущем.

Эти музеи вмещают в себя вытесненные артефакты и воспоминания, которые обретают силу посредством институционализации. Показывая, что к прошлому и положению человека в нем по-прежнему можно подходить с альтернативной позиции, которая может превратиться в действующую силу посредством личного решения, и что, продолжая эту мысль, личное решение по-прежнему имеет значение и может создавать новые институции, они дают людям надежду. Эти практики не стремились привлекать к участию более широкие сообщества — в случае с «Домузеем» количество участников акции было ограничено, — но отталкивались от личных размышлений, которые подталкивали к участию и публику. В процессе этого обнажалась иллюзорная природа власти и санкционированных версий истории и показывался возможный путь к узурпации власти и сопротивлению ей. Институционализация не перекрывала политический потенциал этих проектов. Напротив, индивидуальные ви́дения и художественные решения получали коллективную значимость в знакомых институциональных рамках, где общий опыт и воспоминания создавали новое пространство сопротивления.

Заключение

Список созданных художниками музеев, приведенный в этой статье, нельзя считать исчерпывающим. Хотя акцент здесь был сделан на нескольких музеях, созданных в 1990-х и начале 2000-х годов, в этот и более ранние периоды появлялись и другие проекты, которые можно было бы включить в анализ художественного переосмысления санкционированных версий истории, повествований, национальных идей и личных соображений в югославскую и постъюгославскую эпохи, и они тоже формировали хранилища, напоминающие музеи. Эти музеи, в число которых входят музей P.A.R.A.S.I.T.E. Тадея Погачара, «Антимузей» Владимира Додига Трокута, «Мавзолей истории искусства» Горана Джорджевича и «Музей детства» Владимира и Милицы Перич, расширяли темы югославского символического наследия, политики памяти, истории искусств и роли институций. Художественные проекты, анализирующие институт музея, существуют также в региональных художественных практиках: здесь известным примером служит «Музей знания» Лии Пержовски. Но временные рамки исследования и ограничения, связанные с пандемией, повлияли на выбор музеев и стратегий для этой статьи.

Эстетика рассматриваемых здесь музеев граничит с избыточностью: избыточностью воспоминаний, историй и политики, которую невозможно вписать в дискурс повседневности и политики в исполнении официальных институций и индивидов. Остатки прошлого и настоящего переплетаются, смешиваются друг с другом и вступают в реакции, создавая уникальный мир личных фантасмагорий, пересыпанных общественными символами. Некоторые из упомянутых музеев работали как музеи: они имели выставочное пространство и часы работы, там проводились экскурсии. Другие же создавались в сфере языка, воображения и перформанса, не имея ни постоянного местоположения, ни каких-либо других элементов институции. И все же, присваивая понятие «музей», эти проекты вступали в творческий диалог со смыслами музея, функционирующего как хранилище артефактов и принимающего активное участие в создании национальных нарративов и культуры. Эти музеи занимаются исследованиями и критикой путем творческой деятельности, они предают гласности истории и идеи, показывают, что было стерто и забыто, и вступают во взаимодействие с реалиями, в которых мы живем. Кроме того, они вмещают в себя личные размышления об идентичности и художественной практике.

Сегодня, когда все громче звучат призывы к демократизации и деколонизации знания и высшего образования, институций и других сфер, ответственных за создание коллективных нарративов и мифологий, очень важно оглядываться в прошлое, на эти музеи, которые дают личные ответы на всевозможные ограничения, политическое и культурное угнетение и конфликты. Они вносят вклад в плюрализм практик, идей и точек зрения, но также становятся показательными формами художественного действия, направленного против ограничения институциональных возможностей. Они задействуют институциональные и художественные элементы, которые не позволяют трактовать их чисто как художественные работы, художественные институции или перформансы. Они не принадлежат в полной мере ни к одной из этих категорий, поэтому, чтобы понять их, необходимо выйти за рамки устоявшихся определений и взглянуть на пространства их взаимодействия как на точки политического потенциала.

Не стоит забывать и об этическом аспекте этих музеев. В периоды потрясений и обесценивания институций художники взяли на себя задачу продемонстрировать демократический и критический потенциал, который институт музея может обрести в том случае, если отважится на это. Прошлое невозможно стереть, и так или иначе оно все равно вернется — например, в форме сложных скульптурных работ или сюрреальных комбинаций найденных объектов. Оно продолжит существовать, пусть и исключительно в искусстве. Сочетая индивидуальный и коллективный опыт, упомянутые в этой статье музеи стали играть ту роль, с которой в силу политического давления и подорванной институциональной свободы не справлялись официальные музеи. Характерные черты этих музеев — ирония, пародия, циничное переосмысление национальных мифов, активизм и другие формы критического участия. Являясь одновременно и музеями, и художественными работами, они расширяют представления о творческих и институциональных границах, не оставляя ни одну из них нетронутой.

Список литературы

— Anđelković B., Dimitrijević B. Poslednja decenija: umetnost, društvo, trauma i normalnost // Anđelković B., Dimitrijević B., Sretenović D. (eds.) O normalnosti: umetnost u Srbiji 1989–2001. Belgrade: Publikum, 2005. P. 9–130.

— Bajić M. Yugomuseum: Memory, Nostalgia, Irony // Borić D. (ed.) Archaeology and Memory. Oxford: Oxbow Books, 2010. P. 195–203.

— Bajić M. Backup. Belgrade: Cicero, 2006.

— Birač D. Politička ekonomija hrvatske: obnova kapitalizma kao “pretvorba” i “privatizacija” // Politička misao, № 57 (3), 2020. P. 63–98.

— Bogdanović A. Mrđan Bajić: Skulptotektura. Belgrade: Fondacija Vujić kolekcija, 2013.

— Božović Z. Škart // Božović Z. (ed.) Likovna umetnost u Srbiji ‘80-tih i ‘90-tih u Beogradu. Belgrade: Remont — Independent Art Association 2001. P. 76–85.

— Брачич Н. Метафизический музей // Экспликация к выставке «Вверх дном: Пространство для критики». Музея города Белграда, 2016.

— Bugarinović N. Vajar Mrđan Bajić na Bijenalu u Veneciji // Radio Slobodna Evropa, 2007, https://www.slobodnaevropa.org/a/704685.html.

— Ćirić M. Podsetnik Na Istoriju Institucionalne Kritike U Srbiji (Verzija Druga) // DeMaterijalizacija Umetnosti, http://dematerijalizacijaumetnosti.com/podsetnik-na-istoriju-institucionalne-kritike-u-srbiji/.

— Cumming L. Damien Hirst: Treasures from the Wreck of the Unbelievable Review — Beautiful and Monstrous // The Guardian, April 16, 2017, https://www.theguardian.com/artanddesign/2017/apr/16/damien-hirst-treasures-from-the-wreck-of-the-unbelievable-review-venice.

— Dedić N. Jugoslavija u post-jugoslovenskim umetničkim praksama // Sarajevske sveske, № 51, 2017.

— Dimitrijević B. Koraci i raskoraci: kratak pregled institucionalne koncepcije i izlagačke delatnosti Muzeja savremene umetnosti 2001–2007 // Sretenović D. (ed.) Prilozi za istoriju Muzeja savremene umetnosti. Belgrade: Museum of Contemporary Art, 2016. P. 315–346.

— Dragićević Šešić M. Counter-Monument: Artivism against Official Memory Practices // Култура/Culture, № 6 (13), 2016. P. 7–19.

— Dragićević Šešić M. Umetnost i kultura otpora. Belgrade: Clio, 2018.

— Dražić S. U kom grmu leži zec? // Grginčević V. (ed.) Džafo. Novi Sad: Museum of Contemporary Art of Vojvodina, 2011. P. 141–149.

— Джафо Н. Кролик, который съел музей // Экспликация к выставке «Вверх дном: Пространство для критики». Музея города Белграда, 2016.

— Enwezor O. The Production of Social Space as Artwork: Protocols of Community in the Work of Le Groupe Amos and Huit Facettes // Stimson B., Sholette G. (eds.) Collectivism after Modernism, the Art of Social Imagination after 1945. Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 2007. P. 223–251.

— Fraser A. From the Critique of Institutions to an Institution of Critique // Artforum, № 44 (1), 2005. P. 100–106.

— Galliera I. Socially Engaged Art after Socialism: Art and Civil Society in Central and Eastern Europe. London, New York: I.B. Tauris, 2017.

— Ganglbauer G. Artifacts of Unknown Usage // Gangan Lit-Mag (blog), December 2005, https://www.gangan.at/36/nenad-bracic/.

— Gregorič A. Interdependence // Glossary of Common Knowledge, https://glossary.mg-lj.si/referentialfields/historicisation/interdependence.

— Gregorič A, Milevska S. Critical Art Practices That Challenge the Art System and Its Institutions // Gregorič A., Milevska S. (eds.) Inside Out. Critical Discourses Concerning Institutions. Ljubljana: Mestna galerija Ljubljana, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2017. P. 8–34.

— Jovanović S. Umetnički kolektiv grupa ‘Škart’ // Jovanović S. (ed.) Škart: poluvreme. Belgrade: Museum of Applied Arts, 2012. P. 12–19.

— Лазар А. Внутренний музей // Экспликация к выставке «Вверх дном: Пространство для критики». Музея города Белграда, 2016.

— Lazar A. Od Oblika K Zaboravu: Akumulirana Praznina Unutrašnjeg Muzeja Dragana Papića // Život umjetnosti: Časopis za suvremena likovna zbivanja, № 95 (2), 2014. P. 126–131.

— Lefebvre H. The Production of Space. Wiley, 1992.

— Malevich K. From Cubism and Futurism to Suprematism: The New Painterly Realism [1915] // Bowlt J.E. (ed.) Russian Art of the Avant Garde: Theory and Criticism 1902–1934. New York: The Viking Press, 1976. P. 116–135.

— Marstine J. Introduction // Marstine J. (ed.) New Museum Theory and Practice: An Introduction. Malden, Oxford, Carlton: Blackwell Publishing, 2008. P. 1–37.

— Matović D.B. Balkanizacijom U Svet // Novosti, October 11, 2003, https://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:151011-Balkanizacijom-u-svet.

— Merenik L. Mrđan Bajić, ili godine insomnije // Veličković V. et al. (eds.) Mrdjan Bajić : Reset : Srpski paviljon = Padiglione Serbo = Serbian Pavilion. Belgrade: Cicero, 2007. P. 24–37.

— Mmb Metaphysical Museum Beograd // October 25, 2013, http://hasselbaker.blogspot.com/2013/10/mmb.html.

— Oliveira A.B. The Ethics, Politics, and Aesthetics of Migration in Contemporary Art from Angola and Its Diaspora // African Arts, № 53 (3), 2020. P. 8–15.

— Pantić R. Jugoslavija v mednarodni delitvi dela: od periferije k socializmu in nazaj k periferiji // Borec: revija za zgodovino, antropologijo in književnost, № 73, 2021. P. 787–789.

— Papić Ž. Europe after 1989: Ethnic Wars, the Fascisation of Social Life and Body Politics in Serbia // Filozofski vestnik, № 23 (2), 2002. P. 191–204.

— Piotrowski P. Kritički Muzej. Kruševac: Sigraf, 2013.

— Purić B. In Praise of Deserters // Journal of Curatorial Studies, № 3 (2+3), 2014. P. 388–390.

— Radisavljević D. Od individualnog u kolektivno i nazad // Grginčević V. (ed.) Džafo. Novi Sad: Museum of Contemporary Art of Vojvodina, 2011. P. 7–42.

— Samary C. The Social Stakes of the Great Capitalist Transformation in the East // Debatte, № 17 (1), 2009. P. 5–39.

— Škart // http://www.skart.rs/.

— Štiks I. Activist Aesthetics in the Post-Socialist Balkans // Third Text, № 24 (4–5), 2020. P. 461–479.

— Stokić J. Pejzaž Mrđanna Bajića (ili: kako prevazići provincijalizam malih nacija) // Veličković V. et al. (eds.) Mrdjan Bajić : Reset : Srpski paviljon = Padiglione Serbo = Serbian Pavilion. Belgrade: Cicero, 2007. P. 38–49.

— Szreder K. Productive Withdrawals: Art Strikes, Art Worlds, and Art as a Practice of Freedom // e-flux Journal, № 87, 2017, https://www.eflux.com/journal/87/168899/productive-withdrawals-artstrikes-art-worlds-and-art-as-a-practice-of-freedom/.

— Timotijević S. Muzej u senci / Shadow Museum // Art magazin, October 14, 2008, http://www.artmagazin.info/index.php?option=com_content&task=view&id=808&Itemid=35.

— Vukadinović D. Nenad Bračić — Kremzarski nalaz, izgubljeni svetovi 4001 p.n.e. // Moment: časopis za vizuelne medije, № 19, 1990. P. 81–88.

— Yildiz S. The Evolution of Škart, the Serbian Art Collective Forging Communities through War and Peace // Calvert Journal, July 7, 2020, https://www.calvertjournal.com/articles/show/11936/skart-artcollective-serbia-community-war-and-peace.

— Izbacivanje Radova Dragana Papića // Marka Žvaka video, 4:43, 2007, https://markazvaka.net/izbacivanje-radova-draganapapica/.

— Unutrašnji muzej Dragana Papića // Marka Žvaka video, 6:00, 2007, https://markazvaka.net/unutrasnji-muzej-draganapapica/.

Перевод: Евгения Фоменко