Моделирование психики

Оно сводится к созданию автоматов, обладающих чертами человека. Сложность и особенности их будут зависеть от наборов программ, в них вложенных. В связи с этим мне кажется целесообразным наметить типы, или классы, «мыслящих» машин и перечислить те основные программы, которые должны характеризовать каждый из них.

1. Модель «Автомат». Для нее характерны программы восприятия информации с этажной переработкой последней, многоэтажные программы действий почти со всеми перечисленными выше компонентами. При многообразии входов, возможно, понадобится программа выбора наиболее сильного раздражителя с помощью усиливающей системы — внимания. Автомат может обучаться. Ему можно придать элементы самоорганизации, то есть поиска оптимального варианта путем перестройки структуры. Количественные различия касаются объема перерабатываемой информации и компонентов отдельных программ. Главная особенность этого класса машин состоит в том, что в основу их деятельности положена одна «логическая» программа поведения, которая лишь умеренно разнообразится обучением и совершенствованием.

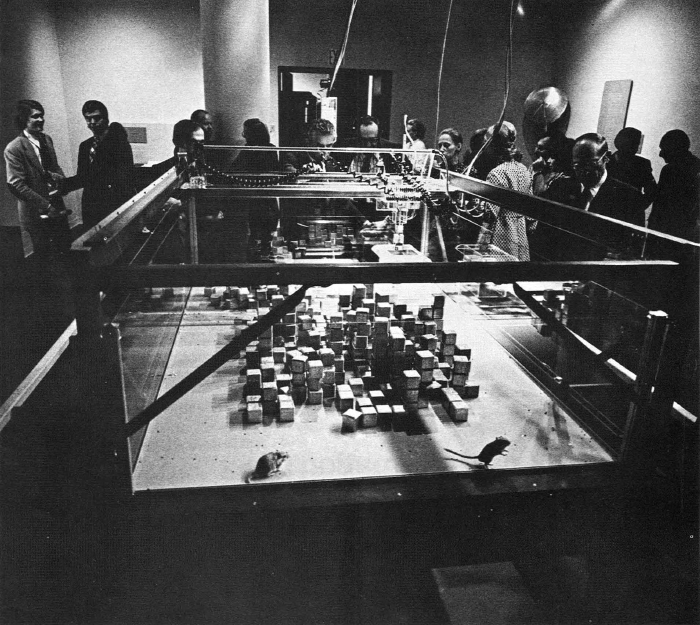

2. Модель «Животное». В отличие от предыдущей она обладает параллельной «чувственной» программой переработки информации, в которой отражены «интересы» машины как самостоятельной единицы. У нее есть программа переработки внешней информации (как и у предыдущей системы), но, кроме того, есть и свои «инстинкты», которые вносят коррективы, «субъективность» как в восприятие, так и в действие. Такая машина приспособлена к существованию в заранее непредусмотренных условиях. Программы обучаемости и совершенствования в этой модели могут быть выражены в разной степени, может быть, даже в меньшей, чем у «чистого» автомата.

3. Модель «Человек». От моделей «Животное» и «Автомат» она отличается наличием второй ступени сознания — моделями «Я» и времени, программами воображения, воспоминаний, воли, труда и творчества. Разумеется, в этом классе моделей может быть много различных вариантов — по объему перерабатываемой информации, по количеству и этажности высших моделей личности, возникших в результате самоорганизации и использования «принципа самоусиления».

весь процесс творчества сводится к поиску. нужно подобрать модели-элементы на нижних этажах так, чтобы при их взаимодействии получились качества, выраженные в ряде заданных моделей высших этажей.

Создание модели «Человек» — еще не предел. Если мозг человека нельзя увеличить, то возможности расширения технических систем беспредельны. Поэтому мыслимо в результате коллективного труда людей создание модели «Сверхчеловек». Сейчас трудно предугадать его программы, так как он превзойдет нас по уму. Можно лишь предположить, что эта «машина» будет обладать, прежде всего, количественными отличиями — огромным объемом переработки информации и способностью выделять более высокие коды-качества. Ей станет доступным смысл очень сложных событий, который ускользает от отдельного человека. Ее чувственная сфера, возможно, воплотит в себе модели многих личностей, целого общества. Впрочем, эти программы пока неясны.

Нужно отчетливо представлять себе, что, создав «Человека», авторы в значительной степени утратят над ним власть и не смогут точно предусмотреть направление развития его личности. Его программы самоорганизации поддаются лишь ограниченным воздействиям, а «принцип самоусиления» может сделать из него сумасшедшего, гипертрофировать любой порок. Поэтому нужно быть очень внимательным к моделированию его основных программ и предусмотреть различного рода «ограничители». Вопрос об управлении «Сверхчеловеком» просто теряет смысл, так как основные черты его личности будут формироваться самостоятельно, опираясь на «исходные данные», гораздо более широкие, чем у отдельного человека. Поэтому создание таких систем может оказаться опасным даже в том случае, если они не будут наделены властью управлять людьми.

Создание мыслящих и чувствующих автоматов уже вышло из сферы фантастики и имеет вполне реальные основания. Это — научная проблема, и ее психологические и социальные аспекты нужно рассматривать вполне серьезно и ответственно. Слишком умные и самостоятельные машины могут принести бед больше, чем водородные бомбы. И в то же время человечество не в состоянии без них обойтись, так как стремительно возрастающее разнообразие общества уже невозможно моделировать, пользуясь только мозгом.

Творчество и труд. Творчество является важнейшей программой, отличающей человека от животного. Правда, это качество, как и многие другие, представляет собой не просто функцию мозга, но, в не меньшей степени, следствие влияния на человека со стороны общества.

Творчество — это создание новых моделей, до того не существовавших либо данному человеку неизвестных.

Все системы состоят из элементов, в конечном итоге — из одних и тех же.

Разница только в структуре, в разнообразии сочетаний элементов и расположения их в пространстве. Нервными клетками и связями мозг моделирует системы, находящиеся вне нас, но из тех же элементов он может создавать новые модели, которые будут воплощены в вещи при наличии программ превращения корковых моделей в физические путем воздействия на внешний мир. Вещи — это такие же объективно существующие модели, как и возникшие в природе естественным путем.

Непременным элементом программы творчества является фантазия, воображение. За счет его создаются модели в коре мозга. Общий алгоритм программы воображения уже был показан выше. Теперь мы разберем весь порядок творчества с воплощением корковых моделей в физические.

Творчество может начинаться с любого этажа. Как правило, сначала возникает (или задается извне) идея произведения — ряд высших моделей, в которых отражены его основные качества. Для машины — это ее функция, для картины или поэмы — смысл, идея, для научной гипотезы — общие принципы.

Разумеется, сами идеи возникают не на пустом месте — они являются следствием наблюдения и анализа явлений внешнего мира с их чувственным отражением. Это — вопрос «Что такое?» для исследователя, несовершенство существующих механизмов для конструктора.

С художниками дело обстоит сложнее. Процесс творчества у них не всегда начинается с высшего этажа, с идеи. Зачастую первым этапом его являются добавочные коды-качества — форма, образ, возникающий в воображении или воспринятый извне. Таким образом, творчество начинается «со средины» — к фрагментам произведения, частным моделям пристраиваются идеи. В первую очередь это относится к лирическим произведениям — стихам, пейзажам, музыке.

Следующим пунктом алгоритма является фантазия — создание произведения в воображении целиком или в отрывках, в главных или второстепенных частях. В информационном плане — это программа подбора моделей-элементов на низших этажах по моделям-качествам высших, иначе — воплощение идей в конкретных образах. В зависимости от сложности будущей модели число этажей в ней различно. Картины, возникшие в уме, сразу же проверяются по другим критериям; они как бы воспринимаются внутренним взором, из них выделяется этажная информация с различными дополнительными кодами-качествами и сравнивается с заданными. Воплощение воображаемых образов в физические осуществляется по некоторым программам действий — считывания. Последние также сначала вырабатываются в воображении — «как сделать», «выполнимо ли?».

Затем следует само выполнение программы, выражающееся в ряде двигательных актов с использованием орудий, материалов. Это — уже труд. Успешность его зависит от наличия в арсенале памяти отработанных элементарных движений, из которых строятся двигательные акты — по общим правилам программы действий. Каждая выполненная часть изделия воспринимается органами чувств и анализируется как внешний раздражитель. Результаты сравниваются с заданными — созданными в воображении. По выводам такого сравнения вносятся соответствующие коррективы в дальнейшие программы.

Когда произведение готово, оно вновь, уже как целое, подвергается восприятию и анализу — с выделением высших кодов-качеств и сравнением их с теми предварительными моделями, которые были положены в основу работы в самом начале ее. Результатом будет не только оценка труда, но и идеи об улучшении, совершенствовании произведения.

модель «человек» от моделей «животное» и «автомат» отличается наличием второй ступени сознания — моделями «я» и времени, программами воображения, воспоминаний, воли, труда и творчества.

Весь процесс творчества сводится к поиску. Нужно подобрать модели-элементы на нижних этажах так, чтобы при их взаимодействии получились качества, выраженные в ряде заданных моделей высших этажей. Это очень сложный и трудный процесс, если учесть вероятностный характер этажного перекодирования и субъективность сравнений.

Человек обучается простейшей программе поиска — отбору из имеющихся в его памяти элементов со сходными качествами какого-то одного, отвечающего поставленным условиям. Для этого их нужно вспомнить, то есть реализовать программу воспоминания. Как уже говорилось, такая задача нелегка, если проходимость связей с соответствующей моделью плоха, а сама она заторможена. Часто требуется время для того, чтобы пробиться к заданной модели. Нередко в этом помогает случай: модель возбуждается от другого источника, совсем не связанного с первоначальной задачей. Чем в более общем виде выражена идея произведения, тем большее число возможных вариантов ее выполнения, тем, возможно, разнообразнее поиск.

Чувственная сфера — важнейший двигатель и компонент творчества. Прежде всего чувства являются стимулами, а следовательно, источниками энергии, необходимой для поиска и действий. Можно назвать несколько таких стимулов:

1. Любопытство — рефлекс «Что такое?». Это особое чувство беспокойства, возникающее при обработке информации в случае, если в процессе распознавания модели из временной памяти обнаруживается отсутствие эталона для сравнения. Оно привлекает внимание-усиление, энергия которого тратится на поиск — пробивание плохо проторенных путей с целью отыскания нужных моделей в постоянной памяти.

2. Рефлекс цели. Человек (да и животное) получает удовольствие в процессе выполнения работы, правда, в определенных пределах — до утомления и привыкания. Как раз работа по созданию нового наименее связана с неприятными последствиями — утомлением от однообразия и поэтому в наибольшей мере способна доставить удовольствие. В результате — человек занимается творчеством ради удовольствия, доставляемого самим процессом такового.

3. Рефлекс самовыражения: удовольствие от действий по считыванию собственных чувств и мыслей.

4. Тщеславие — удовольствие от похвал, как эквивалента подкрепления условного рефлекса.

Любое из этих чувств представлено определенными врожденными моделями, которые могут быть усилены за счет тренировки извне и действия «принципа самоусиления». Только в этом случае оно становится стимулом творчества. Чаще всего имеет место комбинация чувств-стимулов, не одинаковая у ученых-исследователей, художников, изобретателей. Главный двигатель деятельности ученых — любопытство, художников — удовольствие от творчества и самовыражения. И, конечно, у всех к этим чувствам примешивается некоторая доля тщеславия.

Чувства участвуют во всех этапах программы творчества. Они возбуждают те высшие модели, которые дают идеи произведения, и придают субъективность подбору моделей-элементов на нижних этажах. Вероятностное сравнение полученной модели с должной, производимое на всех этапах, осуществляется с участием чувств, которые усиливают одни и ослабляют другие модели-эталоны. Результаты всей работы и ее отдельных этапов оцениваются через удовольствия или разочарования.

Очень важно, что все чувственное сопровождение процесса творчества запоминается вместе с самим его содержанием и служит для поощрения либо сдерживания следующих попыток в том же роде. Продолжительность чувств является тренировкой их моделей и превращается в стимул; кратковременность, наоборот, — в тормозящий фактор. Огромна роль реакции окружающих людей: она стимулирует или тормозит тщеславие.

Труд является необходимым элементом творчества, так как только через него корковые модели претворяются в физические. Этот процесс связан с утомлением и разочарованиями при невозможности найти физическое выражение своим мыслям. Для преодоления таких неприятных эмоций необходима воля. Впрочем, она — не всегда достаточное условие успеха. Процесс претворения воображаемой модели в физическую наталкивается на трудности воспроизведения — точность управления двигательной сферой имеет пределы, крайне различные у разных людей. По всей вероятности, они объясняются не только неодинаковой степенью тренированности, но и некоторыми врожденными особенностями структуры мозга. У разных людей различна программа считывания образов из зрительного и слухового анализаторов. С помощью раннего и настойчивого воспитания, видимо, можно значительно расширить врожденные способности ребенка. Гениальности этим не добиться, но уровень «таланта», по всей вероятности, будет достигаться довольно часто. Правда, в различных случаях потребуется совершенно неодинаковая мера вложения труда.

После всего сказанного об основных программах поведения человека трактовка понятия «мышление» не представляет труда и не требует пространных объяснений.

Мышление — это процесс переработки информации мозгом человека. Он осуществляется при тесном взаимодействии различных уровней сознания и подсознания по общим принципам этажных программ.

Я уже говорил о понятии «мысль». Это просто корковая модель, к которой в данное время привлечено внимание, модель, обладающая наибольшим потенциалом по сравнению со всеми остальными. Она может относиться к разным кодам, этажам, программам, отражать воспринимаемое в данный момент воздействие, либо воспоминание о нем, либо действие.

Неверно отождествлять мысль со словами и фразами, произносимыми «про себя». Стоит только понаблюдать за собой, и мы легко убедимся в том, что далеко не всегда мыслим словами. Часто — это образ, ощущение от собственных действий или какая-нибудь модель высшего кода — понятие, абстракция, в последующем иногда выражаемая словами, а иногда — нет. Фразы, произносимые мысленно, в большинстве случаев неполные, редуцированные.

Пока нет возможности определить, сколько времени затрачивается на те или иные из них. Можно предполагать, что чаще наше внимание привлекается «заторможенными» действиями, включая сюда и речь — мысли словами.

В коре, как в информационной системе, существует изначальная программа — «раздражитель — действие». По ней каждый образ внешнего мира имеет связи с моделями каких-то программ действий. Чаще всего — это модели произнесения слов, обозначающих название или свойство предмета. Поэтому, увидев предмет, мы сначала узнаем его, а потом автоматически мысленно произносим его название или обозначаем качества. Мысли словами — это не что иное, как заторможенная речь. Способность тормозить движения — результат воспитания. Маленькие дети не только беспрерывно болтают, но и не могут спокойно усидеть на месте. Умение обуздывать свои движения приходит со временем и нелегко.

Мысль можно рассматривать как реальный предмет, отраженный в коре. Это значит, что активность модели, возбужденной до уровня сознания за счет воздействий других моделей по внутренним связям, почти столь же велика, как и в случае возбуждения этой модели в процессе узнавания при восприятии органами чувств. В обоих случаях эта модель как бы «светится», переходит из постоянной памяти во временную и может служить источником возбуждения других моделей, с которыми у нее есть проторенные связи. В частности, из нее можно выделить этажные модели и дополнительные коды-качества, как и в случае восприятия извне. В сущности, на этом построены программы воображения.

Однако человек все-таки различает возбуждение модели, вызванное реальным объектом, от воображаемого. Возможно, это отличие основывается на уровне активности, а может быть, оно связано с деятельностью следящих систем, в которых отражается источник возбуждения — от органов чувств или по ассоциациям от других моделей. Это важный момент, так как при некоторых заболеваниях различия между реальным и воображаемым стираются.

Очень трудно оценить качество мышления, или, иначе, степень оптимальности поведения человека. Для этого нужно знать критерии оценки, а они очень противоречивы и зависят от основных программ — «для себя», «для рода», «для общества». Все определяется «точкой зрения».

Амосов Н. М. Моделирование мышления и психики. — Киев: Наукова думка, 1965.