Арсений Жиляев: Не скрою, тема нашей беседы («Нулевой зритель» или «Другой зритель») вдохновлена эпидемией Covid и карантином. Мысли о радикально иных подходах к выставкам и художественным институциям пришли ко мне, когда я читал новости о проблемах лондонских музеев во время локдауна. «Пустота закрытых музеев превратила их в прибежища», — было написано в одной из статей, но прибежища эти — для нечеловеческих видов. «Мы беспокоились, что посетители повредят музейные предметы, а теперь волнуемся, что некому отгонять вредителей», — поделился своими соображениями сотрудник одного британского музея. Из-за локдауна и изменения климата музеи уже не справляются с насекомыми, чье культурное потребление сводится к прямому физическому употреблению экспонатов в пищу. Также в заметке говорилось, что обычно наибольшую опасность для музейных собраний представляют комнатная моль и ковровые кожееды. Однако сейчас широко распространился относительно новый вид насекомых — серая чешуйница.

Локдаун заставил нас по-другому взглянуть на многие, казалось бы, знакомые вещи, и культурное наследие тут не исключение. Если поспекулировать, можно сказать, что вирус стал для нас своего рода авангардным художником. И, как дóлжно поступать авангардному художнику, вирус остранил повседневность миллионов и даже миллиардов людей. Но он посягнул и на культурное наследие, открыв к нему доступ тем, кому до этого в нем отказывали. Очевидно, что прямые параллели с событиями XX века были бы чересчур провокационными, но мы можем использовать ситуацию с Covid, чтобы, по крайней мере, обдумать вопрос границ человеческого и границ того, что мы считаем частью культуры, которую возделываем.

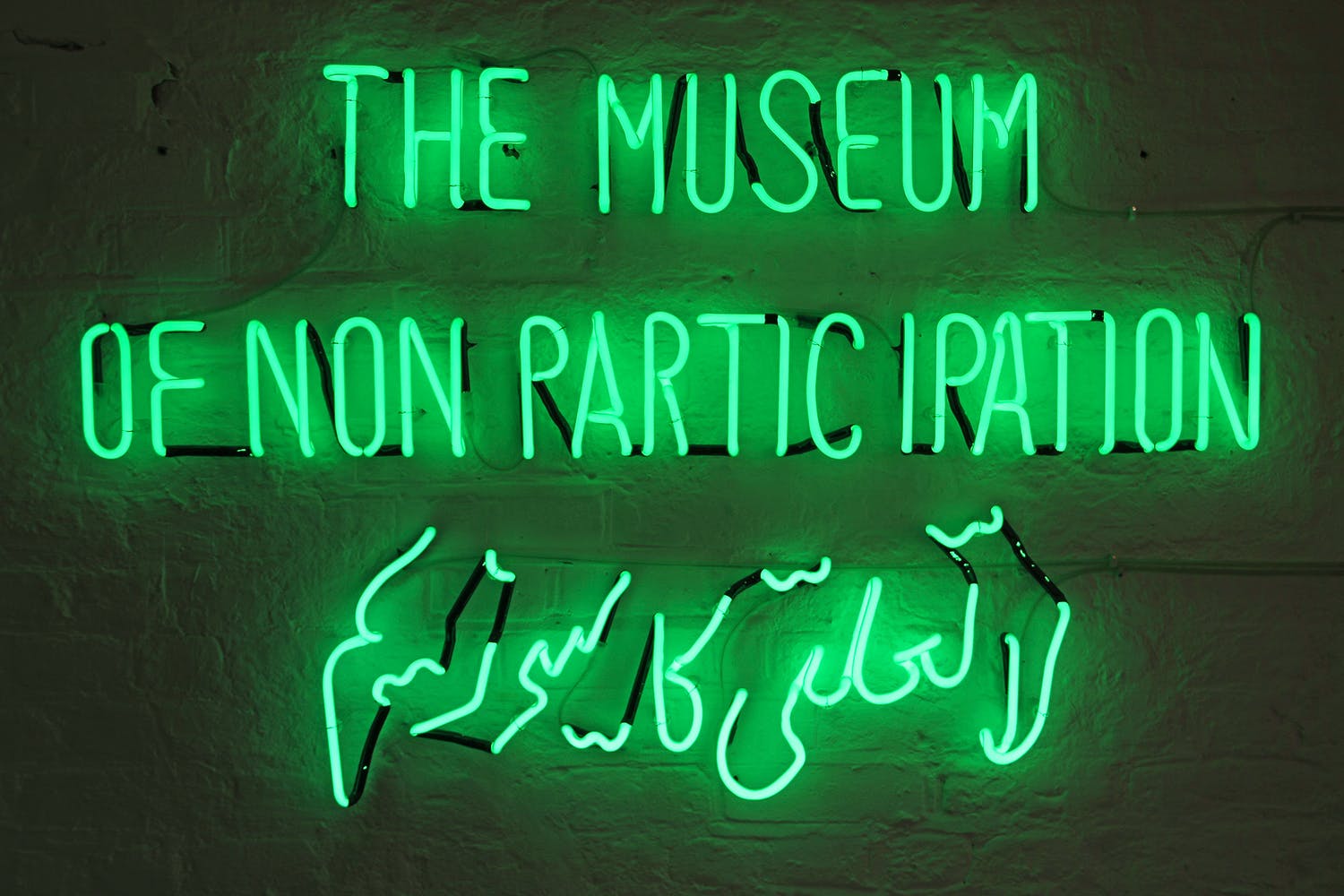

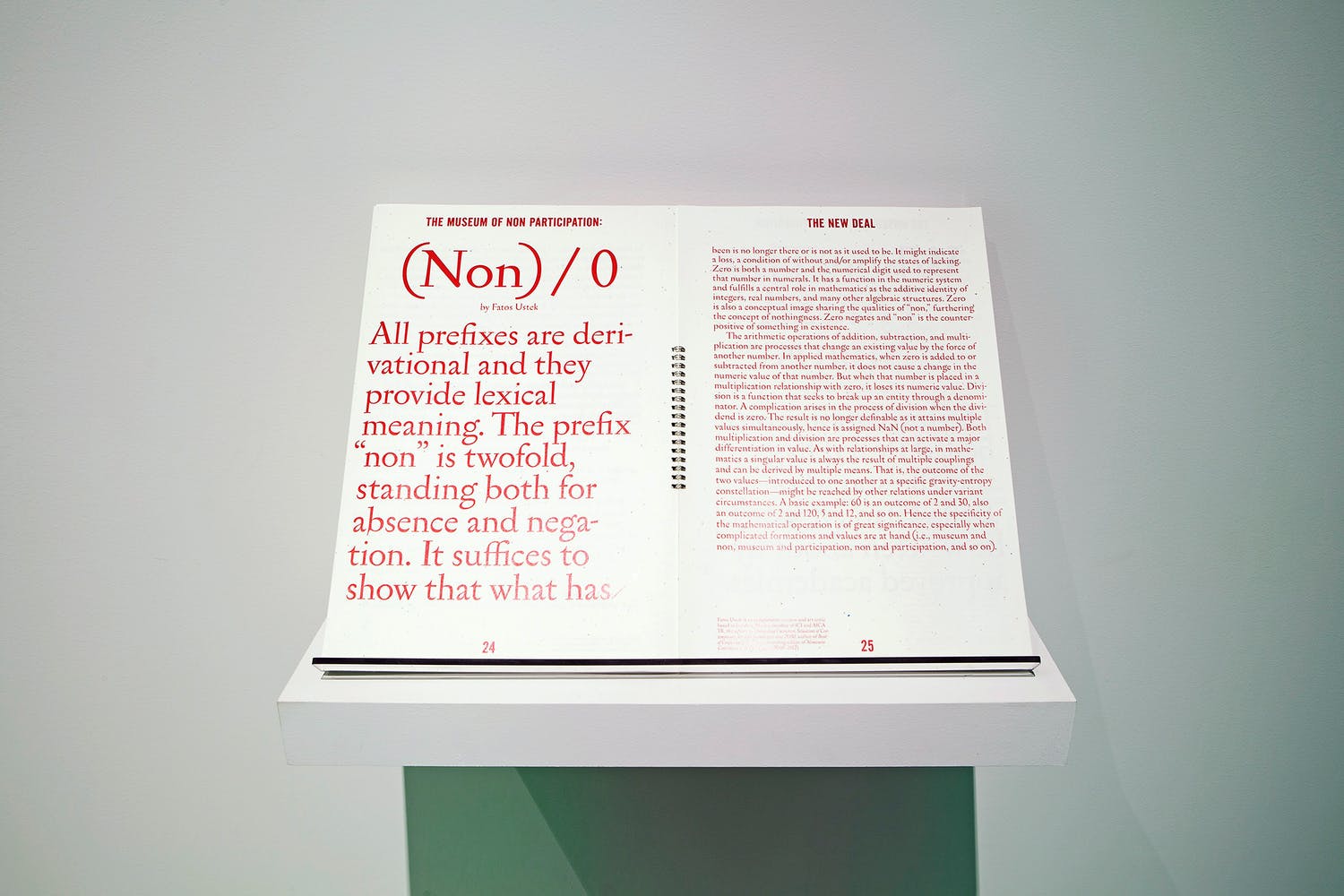

С моей коллегой по ЦЭМ Ольгой Шпилько я начал размышлять о том, как изменился взгляд на музейные экспозиции из-за их вынужденного пустования, и в целом о тех, кто в последние столетия часто был исключен из этих пространств. Мы осознали, что эта проблематика ведет к идее о некоем «нулевом», «пустом» зрителе. Это зритель, который существует, даже когда нам кажется, что никаких зрителей нет. Сейчас мне видится, что он присутствовал почти всегда, по крайней мере, с момента появления прото-РНК, способной различать присутствие или отсутствие света, тепла, и т.д., как об этом рассказывает загадочный белградский исследователь Грегор Мёбиус. Но в то же время нулевой зритель может быть понят и как определенный стандарт или тип зрителя, своего рода его идеал. И этот сюжет увлекает нас к проблемам музеев после социальных революций, в частности к авангардным экспериментам с радикальной открытостью музеев в Советской России 1920–1930-х годов. Или к постколониальной проблематике, которая напрямую связана с идеей инаковости и ее прямым воплощением в логике музейного программирования, начиная с формирования коллекции и заканчивая экспонированием, исследованием и т. д.

В то же время одни из первых сюжетов, которые пришли мне в голову в связи с этим, — истории американских минималистов вроде Роберта Римана, который семь лет проработал охранником в нью-йоркском Музее современного искусства, где познакомился с другими техническими работниками музея, Дэном Флавином и Солом Ле Виттом. Именно взгляд охранника, взгляд технического работника, который сегодня часто опосредуется камерой наблюдения, стал, можно сказать, основной оптикой закрытых экспозиций. Эта линия размышлений может привести к вопросу о профсоюзном движении музейных работников, о критике музея как предприятия. Критики — это своего рода ангажированные зрители, вовлеченные в выставку как объект их повседневного труда, который часто не считается равным труду профессионалов от искусства — кураторов или художников. Если мы двинемся к теме камер и медиа-опосредования, то придем к вопросу о виртуальных музеях, виртуальных экскурсиях, Zoom-конференциях музейных работников и т.д. Но также и к базам данных, интернету в целом как особой зоне культурного накопления и экспонирования. Знаю, что московский Музей современного искусства «Гараж» в этом отношении был, вероятно, самым активным в России и с самым широким охватом на международном уровне. Программа Garage Digital стала настоящим событием первых месяцев карантина. Здесь стоит упомянуть, что существует тенденция использования социальных сетей кураторами для создания виртуальных проектов, которые в физическом мире, по сути, неосуществимы.

Возвращаясь к вирусам и насекомым, я вспомнил советские проекты музеев в вечной мерзлоте и даже музеев вирусов, о которых мы давно пытаемся найти какие-нибудь материалы. Заметьте, что логику музеефикации вируса можно легко развернуть. Действительно, для микроорганизма человеческое тело — это прибежище, в котором обретается жизнь вируса, несмотря на то, что скорее всего он существует где-то между жизнью и смертью. И если перефразировать слова британского музейного работника из начала моей реплики, то человеческое тело, или шире — кто угодно, может быть музеем-прибежищем для других тел, других форм жизни. Здесь стоит упомянуть проекты вроде «новых ковчегов», цель которых — сохранить биоразнообразие или в целом жизнь после будущей катастрофы: все эти бункеры с образцами фауны и т.д. Или противоположный пример: смертоносные захоронения вроде ядерных отходов с периодом распада в тысячи или десятки тысяч лет, которые, в свою очередь, приводят к необходимости разрабатывать системы устрашающих обозначений, указывающих на необходимость покинуть такие зоны. Это дало название целой науке о знаках смерти — ядерной семиотике.

Очевидно, что это лишь несколько возможных сюжетов в рамках темы. Поэтому мы решили пригласить наших коллег поговорить о нулевых или других зрителях в их практике. Я кратко представлю наших собеседников. Это Мария Линд, куратор, чье имя, в частности, связано со множеством экспериментальных проектов в стокгольмском Выставочном зале Тенста, где ключевыми методологическими инструментами стали идеи инклюзии и радикальной открытости, — и в настоящее время советник по культуре Посольства Швеции в Москве. Валентин Дьяконов, сотрудник Музея «Гараж», один из кураторов II Триеннале российского искусства и один из первых в России, кто начал последовательно работать с постколониальной проблематикой. Катерина Чучалина — куратор фонда V–A–C, соосновательница ЦЭМ и участница группы так называемых «культурных медиаторов» Манифесты 13. Эта биеннале, несмотря на Covid, открылась в конце лета 2020 года и подняла вопросы новых форм солидарности, однако почти в отсутствие иностранных зрителей или хотя бы профессиональной аудитории. Коллеги, кто из вас хотел бы первым поделиться мыслями на тему?

Валентин Дьяконов: Я заинтересовался постколониальной теорией, потому что она представляет собой уникальную динамику в прогрессивистском понимании искусства, которое стало мейнстримным с тех пор, как я начал свою деятельность как художественный критик в Москве конца 1990-х. Риторика прогресса и риторика подгонки под европейский западный мейнстрим с самого начала казались жутковатыми. Потому что 1990-е годы были не лучшим временем, чтобы даже мечтать о белом кубе, не говоря уже о том, чтобы строить его. Но когда в искусстве появились деньги и стали возникать белые кубы, стало еще страшнее, чем в 1990-х. И эта жутковатость была для меня совершенно необъяснимой: я ее чувствовал, но никогда не мог объяснить, почему же в стремлении к своего рода изъезженному чистому сценарию заключается этот ужас. Только постколониальная теория дала мне возможность по-новому взглянуть на это стремление к белому кубу, к нормальности, к чистоте…

АЖ: Прошу прощения, ты говоришь о российском контексте?

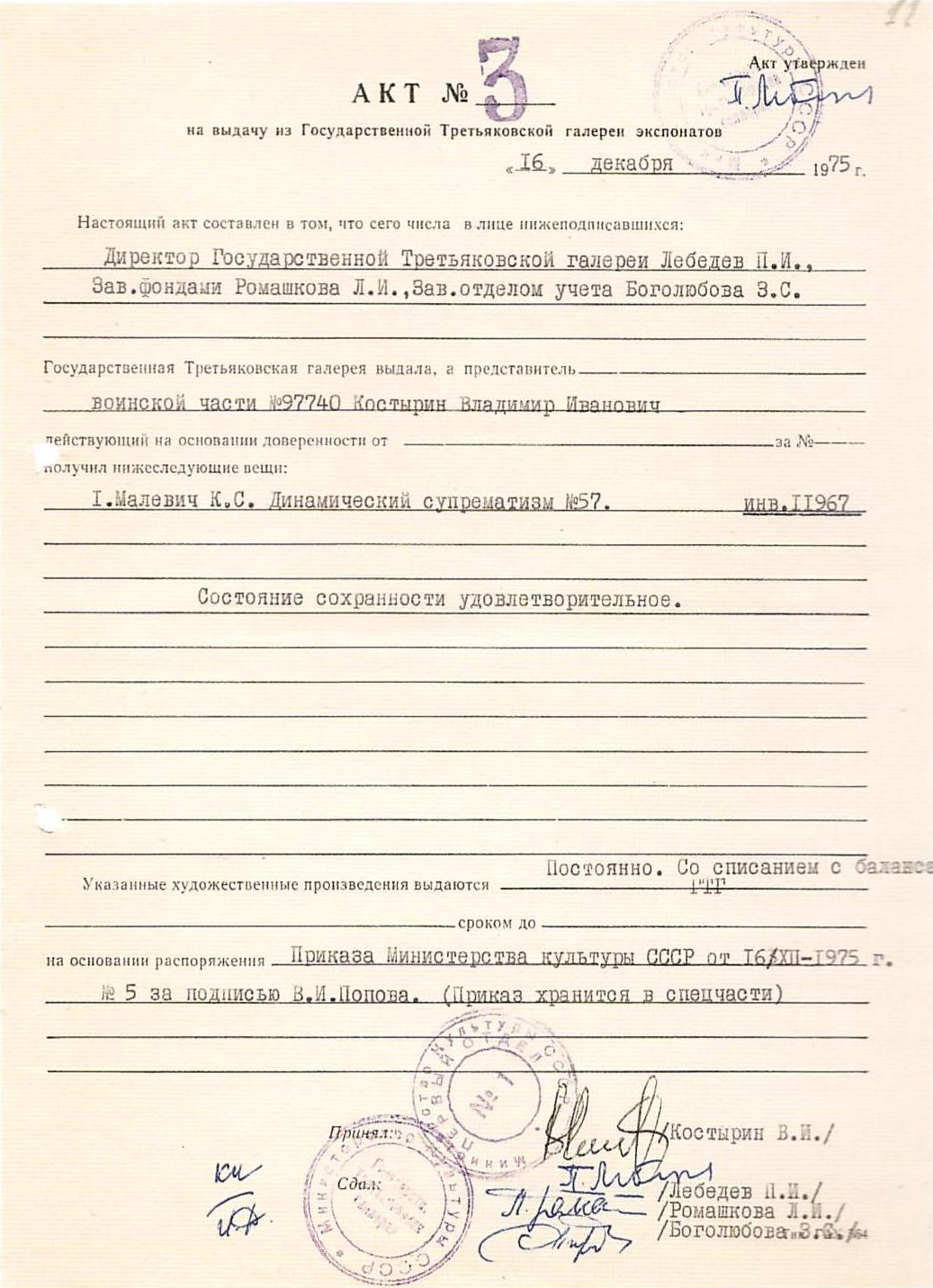

ВД: Да, и конкретно о российском мире искусства. Я не пытаюсь говорить за другие сообщества, о сложных предметах постколониальных исследований. Я использую эту теорию, только чтобы прояснить контекст этого бессмысленного прогрессивизма, казавшегося мне жутковатым с момента его появления в 1990-х, и я никак не мог понять, отчего. Но из этой позиции становится ясно, что то, что творится сейчас в музеях, в мире искусства в России, — часть очень интересной динамики, на которую уже указывали несколько поколений постколониальных мыслителей со всего мира. Дипеш Чакрабарти в своем тексте «Музеи в эпоху поздней демократии» различает педагогическую и перформативную формы культурного знания. Это означает, что существует инклюзивная педагогика, которая позволяет зрителю отличать высокую культуру от низкой. А есть перформативная демократия, которую он соотносит с этим постколониальным и деколониальным сентиментом. Перформативная демократия подразумевает, что ни один музейный предмет — в особенности музейный предмет, который хранится в музее, принадлежащем пространству метрополии, — ни один музейный предмет, который раньше принадлежал другой культуре, не может быть скрыт от представителей этой культуры. Например, если вы работаете в Этнографическом музее в Бельгии, вы должны открыть доступ в него представителям конголезского сообщества, живущим как в Бельгии, так и за границей. В России это явление раскрылось очень интересным образом. Однажды я спросил художника Михаила Толмачева, на которого повлияла Клементин Делисс, можно ли считать изъятие предметов из монастырей и церквей в революционной России после 1917 года попыткой колонизации. Можно ли говорить об этом так же, как о разрушении определенных сообществ путем изъятия их искусства из оригинального контекста и его перемещения в музейный контекст. И Михаил поставил меня перед интересным фактом: некоторые музеи, где хранятся собрания важных русских икон, сталкиваются с православными верующими, которые приходят в музей и пытаются провести ритуал прямо там. Так, Третьяковская галерея на праздники одалживает церкви иконы Андрея Рублева. А Государственная художественная галерея в Перми, крупном городе на Урале, обустроила специальный зал для икон, куда священники и верующие приходят, чтобы провести определенные православные ритуалы. И такие случаи мы, обладатели очень модернистского, позитивистского и прогрессистского опыта, пока еще не рассматриваем в контексте перформативной демократии. Эти ситуации рассматриваются в контексте давления со стороны консервативного государства. Так что тут мы имеем дело ни с постколониальной, ни с деколониальной ситуацией. Но мы видим, что в наших музеях реализуются весьма разнообразные сценарии, которые очень близки тому, что деколониальная критическая теория хотела бы видеть в европейских музеях: использование определенных перформативных принципов, к которым стремятся сторонники деколониального дискурса.

Мария Линд: Это очень интересно. Вы можете больше рассказать о том, как отличается эта ситуация от остального, что происходит? И как бы вы обозначили современную ситуацию в России?

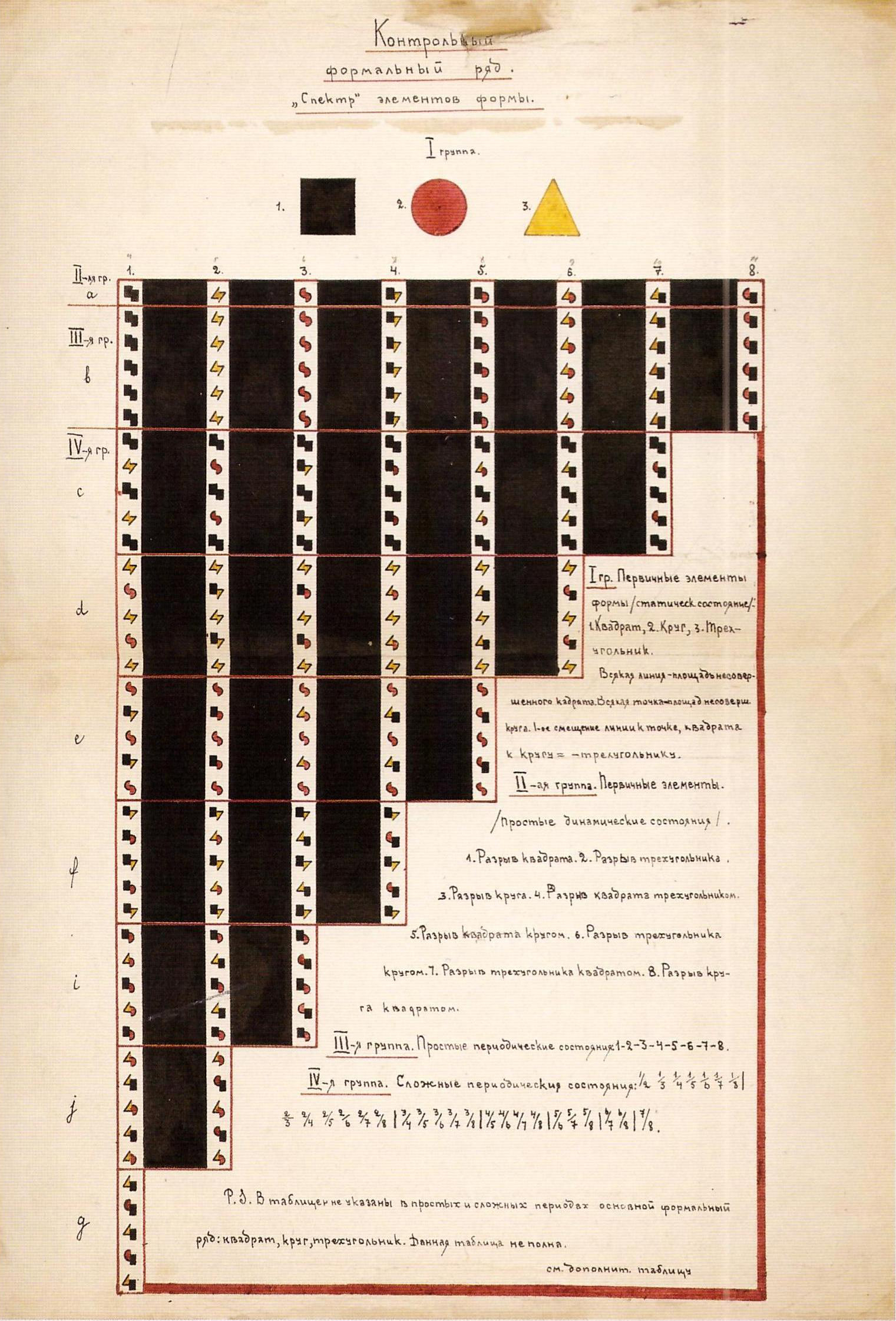

ВД: Это вопрос, на который у меня пока нет ответа. И поэтому так интересно взглянуть на то, как охраняют некоторые произведения искусства, и думаю, проблема охраны станет для нас сегодня важной темой. Потому что, в конце концов, все эти другие зрители, которых Арсений так выразительно перечислил во вступлении (по крайней мере, большинство из них), рассматриваются как угроза по отношению к специфическим условиям существования произведения искусства. В нашем случае можно говорить о сообществах, артефакты которых музеефицировали во время модернистского рывка революционной России. Оставаясь музеефицированными, они очень антагонистическим образом, очень медленно возвращаются этим сообществам. Но в свою очередь эти сообщества используются как аргумент в культурной войне государства с, грубо говоря, леволибералами. Так что самое интересное здесь — обратиться к вопросу перформативности в музеях в их отношении к сообществам, которые владели этими объектами, к их праву на взаимодействие с этими объектами. И к тому просвещенческому импульсу, который заставляет нас полагать религию (и особенно так тесно связанное с государством православное христианство) врагом тех моделей демократии, которые мы пытаемся внедрить. Я думаю, что у этого парадокса должно быть какое-то объяснение, у него должно быть какое-то имя. Все это очень связано с изменениями в музеологии, о которых так хорошо знает Арсений. Классовые и социальные изменения в музеологии XX века в революционной и авангардной России — это также неотъемлемая часть проблемы, с которой мы сейчас столкнулись. В то время как мы воспринимаем авангардную музеологию как что-то во многом дидактичное и педагогичное, она также педагогична и в том, что задает определенный стандарт перформативности, поведения, которого некогда «другой» зритель обязан держаться в музейном пространстве. В Третьяковской галерее прошла тщательно сделанная выставка о Музее живописной культуры. Его задумали как некий педагогический музей для нового гегемона, для рабочего, которому показывают развитие европейской живописи во всех ее авангардах. На выставке был прекрасный документ, напечатанный на пишущей машинке, — правила, касающиеся тела зрителя и прежде всего его ног, потому что нужно помнить, что снег и грязь были главными чертами советских дорог в 1920-е годы. Так что нужно было обращать внимание на свои ноги, чистить их перед тем, как войти в это педагогическое пространство. Благодаря тому, что менялся уровень угрозы, которую представлял зритель для целостности произведения и целостности этой просвещенческой педагогической модели, происходило в своем роде изобретение новой аудитории.

МЛ: Что привело к использованию в музеях тапочек и стало уникальным советским опытом.

ВД: Как примечательна и дорога, которая ведет в музей, обычно она чище, она более…

МЛ: Я бы хотела добавить, что поведение посетителей, которые не привыкли заходить во дворцы, чтобы посмотреть живопись и скульптуру, — проблема, которая занимала музейщиков с основания первого публичного музея, Лувра, в 1792 году. А также хочу задать вопрос. Согласно вашему изложению, нам требуется представить и то, как определенная группа людей приходит почтить какие-то иконы, исходя из глубокого консерватизма, который здесь также поддерживается формальной властью. Но мы можем представить себе и группы из, допустим, Конго или любого другого места, чьи объекты оказались в музее, как тоже оказывающимися реакционными, консервативными и т.д. Это нельзя автоматически соотносить со своего рода политически критическим подходом.

ВД: Да, конечно, я тут не занимаю ничью сторону. Меня просто завораживает, как фрактал Мандельброта, то множество различных направлений, на которые может указать понятие сохранности объекта. Итак, мы сохраняем что-то, сохраняем технически даже лучше, чем в изначальных условиях, из которых предмет был изъят.

МЛ: Кажется, вы подчеркиваете различие между примером с Бельгией и Конго и примером с русскими православными в плане политических оснований и намерений. В этом есть существенное различие. И вы правы в отношении определенных случаев, но точно не в отношении каждого.

АЖ: Я бы хотел здесь сделать дополнение, потому что знаком с некоторыми текстами 1920-х и 1930-х годов, связанными с войной против религии и возможной музеефикацией религиозных предметов. Например, есть важный документ Павла Флоренского, который был священником и верующим, но в то же время преподавал во ВХУТЕМАСе. Он участвовал в работе Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры. Флоренский написал очень резкий критический текст, выступая против этого. Его главный аргумент состоял в том, что церковь производит уникальный эстетический опыт, основанный на синтезе искусств. Это своего рода «гезамткунстверк». Религиозный ритуал — это не только иконы, но и перформативные действия, хореография, это определенные запахи (очень необычный медиум для высокого искусства), у него особая система этических и мистических отношений с верующими и т.д. (Если использовать современные термины, то можно описать это словом «хеппенинг»). Это очень сложный феномен, который в своей комплексности невозможно просто повторить в белом кубе или в секулярном пространстве, даже если говорить только о художественной стороне.

Но, кажется, музеологи это понимали. В ответ они разрабатывали еще более выигрышную в художественном плане сущность, скажем так, еще более тотальную инсталляцию, чем сама церковь. И в этих рамках закладывался фундамент для объединения верующих и неверующих и в то же время —создавалась критическая дистанция. Ленин не был против вступления в партию религиозных людей. Был печально известный случай с группой богостроителей, организованной Богдановым, Луначарским и Горьким. Они использовали религию как метафору для чего-то реального, когда пролетариат становился Богом. После революции было много проблем, и религия не была основной из них. Однако через критическую музеефикацию большевики по крайней мере в теории хотели сохранить культурное наследие. Например, в церкви-музее можно было сравнить красивые иконы с историей их производства, которое спонсировалось вовлеченными в коррупционные или политические преступления людьми, или сравнить прекрасную хореографию со способами пыток, которые использовались христианами. Это был очень агрессивный метод просвещения, но очень близкий тому, что в риторике Ленина можно сравнить с дада или амбициями художников-авангардистов.

Я бы также хотел в этом разговоре о сообществах 1920-х упомянуть одно из них — религиозное активистское сообщество «Воинственный безбожник», которое было крайне агрессивным и очень влиятельным. Согласно некоторым источникам, его членами были несколько миллионов человек. Так что это была действительно большая группа людей, и в среднем они были куда радикальнее музейных работников. И, сохраняя иконы в музеях, музеологи в частности предотвращали их уничтожение или их продажу на черном рынке. Но и государство могло их продавать…

ВД: Маленькое замечание. Это также открывает два важных вопроса об истории почитания объектов. Первый — совершенно забытая история о низовом атеизме в Российской империи, который существовал как секта и таковой считался. Тогда существовали воинственные секты, выступавшие против Бога, против панпсихизма, против всего. Итак, была небольшая группа людей, может, десятки тысяч, которые практиковали скептический атеизм. И это были не профессора петербургских университетов: это были купцы, рабочие, крестьяне и люди, которые не конструировали это мировоззрение интеллектуально, сочиняя тексты, но придерживались его. Это одна вещь. А вторая — очевидно, что сохранение религиозных предметов в 1920-е и 1930-е годы и их экспонирование, даже позже в 1950-е и 1960-е, для музейных работников во многом были почти что религиозными действиями. Особенно для слегка диссидентствующих советских музейных работников. Если вы включали в экспозицию иконы, вы, разумеется, пытались разобраться, как говорить о теологии и системах верований. И зритель был чаще всего если не православным (по политическим причинам, по крайней мере, не открыто православным), то во многом набожным человеком.

Катерина Чучалина: Приветствую всех и прошу прощения, что опоздала на такую замечательную встречу. Пытаюсь себе представить, как вы добрались до темы, на которой я присоединилась.

ВД: Мария предложила мне начать, потому что я работаю в единственной открытой сейчас институции. И я перешел к теме, из-за которой нашу беседу, возможно, нельзя будет опубликовать на русском — теме икон и перформативного аспекта сообществ, которые возвращают религиозные экспозиции в российские музеи.

КЧ: Окей. Логично.

АЖ: Итак, другой зритель — истинный верующий.

ВД: Да, другой зритель — это не бесплотный глаз модернизма, но часть сообщества, которое почитает определенные предметы вне зависимости от их сохранности или того, как они используются.

МЛ: Я задумалась о понятиях музея и художественной институции, которые мы уже несколько раз употребили. Предлагаю сделать очевидное разграничение между музеями, с их собраниями, которые экспонируют ценные в разном ключе объекты, и художественными институциями, которые не собирают искусство. Нелишне разделить и публичные и частные институции, а также коммерческие и некоммерческие. Условия каждой из этих институций отличаются, и иногда радикально, в зависимости от контекста и экономической, социальной и политической обстановки, а границы между ними пористы и подвижны. В свою очередь, это влияет на поведение зрителей в пространстве как в плане ожиданий, так и реального, конкретного поведения.

Понятие «зритель» я использую не так часто, как «посетитель» и «носитель опыта», что подразумевает более расширенное восприятие и переживание по сравнению со взглядом. Например, в Выставочном зале Тенста мы говорили о «посетителях», «партнерах» и «соучастниках» — во множественном числе. Эти понятия нередко смешиваются. Образ бесплотного зрителя, опирающегося преимущественно на зрение, довольно ограничен, подобно тому, как ограничен упомянутый выше опыт «гезамткунстверка / тотальной инсталляции / хеппенинга» в сравнении с посещением православного храма.

Многим институциям пришлось закрыться во время пандемии — как государственным музеям, так и небольшим, частным и менее официальным, что привело к возникновению иного рода взаимоотношений с произведениями искусства. Интересно, в каких отношениях с искусством теперь состоят люди, работающие с ним. Что это значит — продолжать работать и присматривать за искусством в музее, который надолго закрыт? Какие связи вы выстраиваете, какой союз вы заключаете с произведениями искусства, будучи сотрудником музея? Есть фильмы о таких фантазиях вроде «Ночи в музее». Последние пару месяцев моей работы в Мюнхенском кунстферайне, когда я была вынуждена съехать из квартиры, мне пришлось жить прямо там. Находиться вместе с произведениями искусства в нерабочие часы, босой и в пижаме было восхитительно! Однажды мы вместе с сыном остались на ночь в Выставочном зале Тенста, что было интересным переживанием для нас обоих.

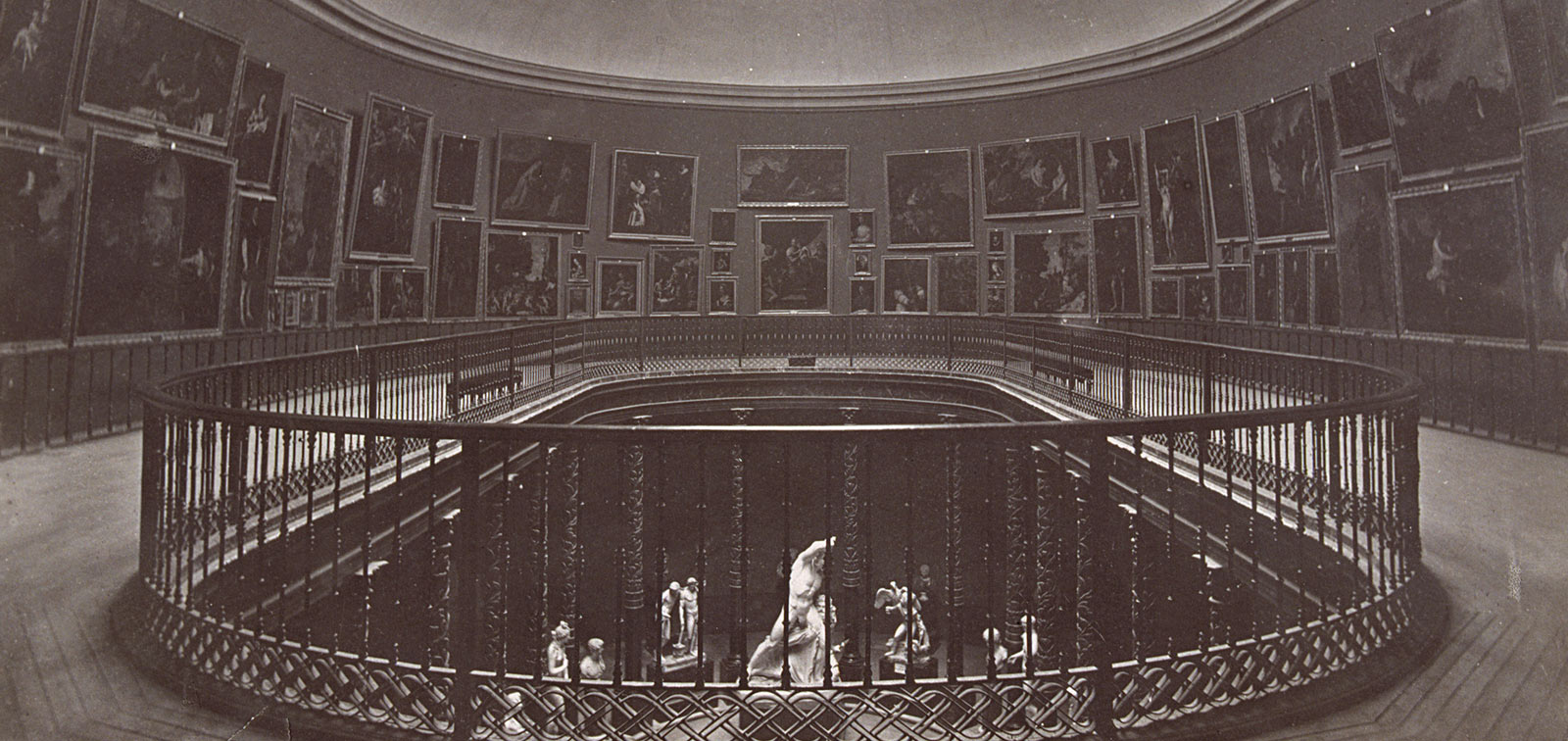

Возможно, с этого начинаются несколько иные взаимоотношения с произведениями искусства. Когда институции вновь открылись, нужно было резервировать слоты, чтобы посетить выставку, и это добавляло в опыт ее посещения больше одиночества, чем обычно; а открытия можно было посещать небольшими группами по принципу живой очереди — иногда группами от 6 до 10 человек. От коллег я слышала, что люди иначе взаимодействовали друг с другом, а разговоров, подобных тем, что велись в этих небольших группах, мои собеседники не слышали довольно давно. Кажется, что последствием ограничений доступа из-за пандемии стало изменение качества обмена мнениями. Но затем я задумалась о другой вещи, связанной с вашим, Арсений, текстом, и о том, что было сказано в самом начале Валентином по поводу икон: что некоторые иконы одалживают на день для определенных ритуалов и процессий. Это, наряду с кунсткамерами, похоже на один из ранних примеров того, как живопись стала выставляться на широкое обозрение. Например, в Италии в дни почитания некоторых святых определенные картины выносили из храмов и проносили по городу, и так было в XVI, XVII веках и даже начале XVIII века. Мне интересно поразмышлять, как картины получали глоток свежего воздуха, становясь частью общественного контекста, знакомясь с новым окружением.

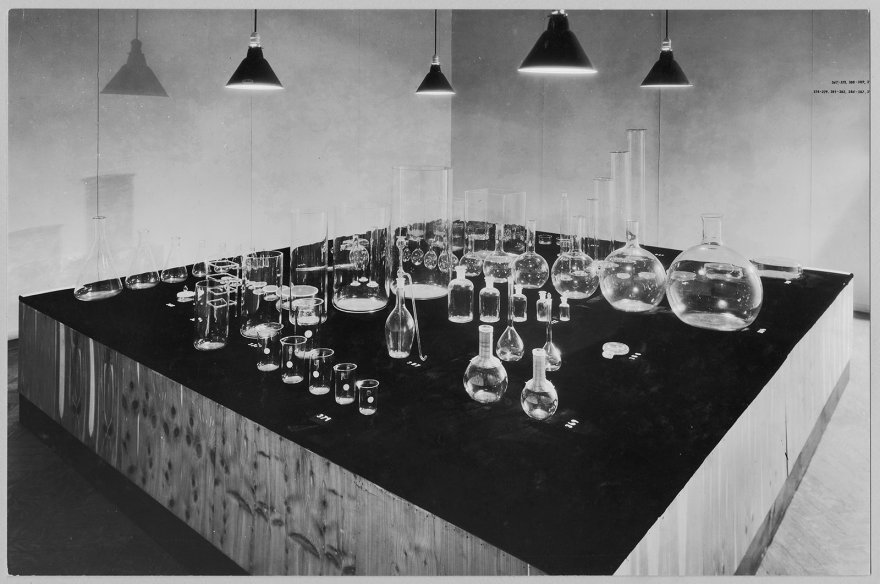

Для меня это перекликается с тем, что я почувствовала от презентации коллекции Художественного музея Сан-Паулу Линой Бо Барди, когда впервые увидела ее документацию. Она была архитектором этого совершенно невероятного здания, но также отвечала за способ экспонирования коллекции — знаменитые бетонные кубы, играющие роль подножия, на которое крепился кусок стекла, на который в свою очередь помещалась картина. Масштаб этих конструкций кажется очень человеческим. Это усиливается тем, что, судя по фотографиям, которые я видела, там было много портретной живописи. Голова изображенного человека оказывалась на уровне головы посетителя, и картины были разбросаны по залу, подобно людям. Таким образом произведения искусства как будто «оживали».

Самый важный вопрос здесь — то, как искусство предъявляется публике, что возвращает нас к проблеме белого куба. Но он является лишь одним из методов экспонирования искусства среди многих. Удивительно, что другие методы так долго использовались столь ограниченно.

КЧ: Да, конечно, я очень хорошо понимаю разделение на художественные институции (которые, вероятно, воспринимают посетителей скорее как соучастников и партнеров) и музеи (которые рассчитывают в первую очередь на представление предметов). Поскольку я среди прочего задумывалась о том, что произойдет, если они поменяются этими характеристиками, которые составляют их идентичности. Что, если это восприятие аудитории как кого-то, с кем можно сотрудничать и кого можно привлекать к взаимодействию, художественные институции передадут музеям, которые в большинстве случаев им не обладает? Это был бы самый оптимистичный сценарий. Но из того, что я наблюдаю, наиболее реалистичным мне видится другой сценарий, в котором худшие черты каждой из институций усугубляются. То есть если вы не готовы взглянуть на свои предметы как часть некоего диалога, а не просто предметы хранения, то пандемия не подготовит вас к этому. Полагаю, что это свойство станет еще более очевидным в том, что будет происходить внутри вашей институции. Но различие стоит сделать. Определенно. Просто для меня этот разговор сейчас исключительно важен, он нечто вроде иллюстрации происходящего сегодня. Потому что остается буквально несколько минут до того, как завершится и окончательно закроется Манифеста 13 — из-за того, что она случилась так невовремя, и из-за того, что во Франции, как и в Германии, объявили новый локдаун. И на всем ее протяжении рядом с нами была эта значительная фигура невидимого, неопределенного зрителя или посетителя. Между собой мы часто говорили о том, что Манифеста станет призрачной биеннале. Феномен призрака состоит в том, что ему недостает свидетелей. Потому что призрак — это то, что кто-то увидел, а кто-то — нет. И, поскольку Манифеста открывалась постепенно, на разных площадках, одна за другой, — многие увидели только часть ее; кому-то она понравилось, кому-то — нет. Из-за этого сложился дефицит мнений, нехватка того критического их количества, которое способно доказать, что нечто существует. Не хватило фигуры свидетеля, который удостоверяет существование художественного проекта и художественной институции (поскольку Манифеста — это одновременно проект и институция). И интересно, что это свидетельство становится доказательством, что что-то существует, и это происходит по всему миру. Потому что я не знаю, когда смогу посетить то или иное событие. Это же происходит и с журналистикой. Я получила сообщение из Осло, что местный журналист написал рецензию на Манифесту, и один коллега задал вопрос: как это возможно, ведь он не был на биеннале. Все это вроде как фальсификация. Ты полагаешься на то, что получаешь со стороны. Он не упоминает, что не видел проект, и написал текст, основываясь на доступной информации в онлайне. Но пишет так, будто побывал там. И это тоже интересно. Да, и многие вещи завершаются сейчас мгновенно, и мы предвидели, что это произойдет. Я имею в виду, все понимали, что это случится, что Эммануэль Макрон объявит о втором локдауне. И сотрудники отдела коммуникаций немедленно приходят к тебе с идеей 3D-туров от команды медиаторов. Так что из физического опыта я сразу перепрыгиваю в другой в попытке понять, какой тип виртуальности можно сейчас произвести из того, что пока как бы живо. Все это не создавалась изначально как виртуальное, но что-то может (или не может) быть трансформировано в виртуальный тур. Не считая того, что эти туры выглядят отвратительно, как инструмент они изменяют саму темпоральность выставки, ваш ритм, восприятие и все остальное. И вопрос стоит особенно остро сейчас, когда срок Манифесты сокращается до трех недель вместо двух месяцев. Именно сейчас мы сталкиваемся лицом к лицу с вопросом: имеет ли смысл делать 3D-туры? Имеет ли смысл вообще предлагать людям посетить проект, когда физически он становится недоступен? Так что да, отбрасывая присущую здесь сентиментальность, сейчас мы занимаемся этими вопросами. И эта дискуссия — отнюдь не в теоретической плоскости. Для всех. По моему мнению, мы сейчас опытным путем пытаемся понять, что такое взгляд сейчас, откуда он исходит и как может быть трансформирован. Думаю, это интересный разговор.

МЛ: Мы больше всего знакомы с явлением цифровых выставочных залов, онлайн-выставок и тому подобного, что, по сути, повторяет в цифровом виде уже представленное в физическом пространстве. Но весной, в первую волну пандемии, мне на самом деле захотелось посмотреть на искусство в общественном пространстве: от скульптур и памятников до искусства на станциях метро и сделанных художниками билбордов, в каком бы городе я ни находилась. И большинство городов Северного полушария могут предложить такой опыт. Это удобный момент, чтобы по-новому посмотреть на такие вещи. Что означает обладать доступом к подобному искусству? Наверное, мы избалованы, поскольку не особо обращаем на него внимание, и, конечно, не все публичное искусство действительно хорошее, но это интересная категория, и в ней есть множество отличных примеров.

КЧ: Да.

МЛ: Можно думать об этом, как об игре в свидетеля. Если присмотреться, он похож на тот тип туриста, который посещает выставки-блокбастеры, чтобы стать свидетелем ретроспективы Пикассо, или Дали, или кого угодно еще. Не говоря уже о Моне Лизе. Вопрос в том, что это за знакомство с произведением с точки зрения его качества.

КЧ: Да, точно. Для такой биеннале, как Манифеста, которая заявляет о своей сайт-специфичности, особом отношении к городу, это было испытанием. Всегда утверждали, что она одновременно и для местной аудитории, и для международной. Но жизнь доказывает обратное, потому что на самом-то деле — нет. Потому что еще нужно научиться, как действительно взаимодействовать с местной аудиторией без присутствия международной. И это меняет весь механизм. Еще интересен вопрос о том, как репрезентируется фигура зрителя. Мы все понимаем, что открытия, вернисажи документируются, и считается, что зрители на этих фотографиях должны быть увлеченными, полными энтузиазма, с чувством принадлежности событию. Как и Манифеста, любая институция отчаянно этого желает. Я не была на открытии Московской триеннале, поэтому не знаю, как это происходило в Москве. Но в Марселе таких лиц не было видно — из-за регламента: все регламенты обязывали людей быть в масках. И интересно, как в принципе вы предлагаете создавать — по сути выдумывать — эти фотографии аудитории, полной энтузиазма. Потому что по инерции посетителей на открытии представляют как счастливых и восторженных, но они изменились, они другие. Во-первых, они другие, потому что нет того столпотворения, международного столпотворения, которое присутствует на международном открытии биеннале. Во-вторых, из-за социальной дистанции, масок, волнения из-за нахождения в общественном пространстве, — все это делает лица другими. Они выглядят иначе, люди встают в другие позы и иначе себя ведут. Не знаю, Валя, а как было в Москве?

ВД: Позирование в масках на фоне пресс-волла было довольно забавным опытом. Наконец-то все обратили внимание на перчатки. Знаете, никому не было дела до внешнего вида людей из мира искусства, никто не знал, что это за бренды чрезмерно дорогих пиджаков и брюк. Но теперь, когда выражение лица скрыто за маской, бренды стали громче говорить с людьми. Но я, конечно, шучу. Могу сказать, что у нас есть довольно обширный опыт создания 3D-туров по выставкам. Первым 3D-опытом был тур по выставке «Atelier E.B “Прохожий”», которая должна была идти до июня, но закрылась в изначальном виде во время пандемии. В итоге мы продлили ее виртуально до августа. В самых разных отношениях меньшее количество посетителей на выставке приводит к тому, что разговоры в пространстве становятся громче и, вероятно, интереснее. В то же время, когда ты работаешь над супертехнологичным способом просмотра выставки, как в случае с 3D-презентацией, ты обеспечиваешь существующую аудиторию инструментом, с помощью которого она может познакомиться с содержанием. Можно привлечь какую-то новую аудиторию, потому что, если все сделать правильно, это становится таким технологическим трюком, с помощью которого можно передать эффект присутствия в этом пространстве. Но когда эти новые виртуальные посетители понимают, как это работает, они просто переключаются на что-то еще. Им неинтересно то, что это расширяет аудиторию. Это инструмент, информирующий аудиторию, которой институция уже обладает или у которой есть мотивация прийти на выставку.

МЛ: Это скорее о том, чтобы не потерять своих «друзей». Тебе нужно, как на ярмарке, жонглировать не останавливаясь. Это может быть утомительным, даже если делается в цифровой среде.

ВД: Точно.

МЛ: Это определенно подпитывается тревогой.

ВД: Точно, точно. Это и было нашей мотивацией, когда весной 2020 года мы предпринимали разные шаги в виртуальной среде. Мы не хотели потерять ключевую аудиторию. И даже широкую аудиторию — тоже. Мы хотели сохранить ее, какой она была до 14 марта, когда мы закрылись. Так что нам пришлось выдумывать, как остаться в ее новостных лентах. Твой культурный и даже личный образ теперь определяется новостной лентой. Он формализован в ее виде. Так что мы удвоили усилия, чтобы оставаться в лентах Facebook и Instagram. И да, совершенно точно, это было чем-то вроде инструмента сохранения существующей аудитории.

Но, опять же, я вспомнил интересную вещь. Я ходил в музей, когда он был закрыт: у нас там были совещания, мы обсуждали что-то вне контекста выставок, — и я заметил нечто (не знаю, может, это и пройдет, и сейчас это уже медленно проходит), связанное с местным сообществом мигрантов. И с трудом мигрантов в Москве. У меня есть друг, Чингиз Айдаров, он художник из Кыргызстана. Он работает курьером в компании по доставке еды. По его словам, для прохожих в этом пустом городе он превратился в романтический символ свободы. Его приветствовали, на него смотрели как на гражданина города, а не как на гастарбайтера, скажем так. И я почувствовал это и в своих коллегах. Нам повезло — мы не сократили ни одного ценного работника за время карантина. И я почувствовал, что у них наконец есть эта восхитительная привилегия: музей теперь только для них. Обычно такая привилегия есть только у кураторов, потому что я могу прийти на свою выставку или на любую другую выставку в Гараже, когда захочу. Я могу уехать с круглого стола и дожидаться заката там, гуляя в одиночку по Триеннале. И на время карантина у них тоже было это ощущение обладания пространством.

МЛ: Важно напоминать себе о встрече с искусством и о том, как по-разному она происходит для разных групп людей, и, очевидно, смотрители, охранники, администраторы тут главные герои. Как зачастую говорят, художники работали с этим задолго до нас! Вспомните работу Фреда Уилсона в Музее Уитни с охранниками-афроамериканцами, а также Мирл Ладерман Юклс и ее работу с уборщицами, где она взяла на себя их труд, вступив тем самым в совершенно иные отношения с институцией. Арсений, мне понравилось, что вы сказали о вирусе, жучках, чешуйницах и т.д. Опять же, вспомните художников, которые делали такие вещи. Мне вспоминаются работа Франсиса Алюса, где используются видео с камер наблюдения с лисой в закрытом музее, а также видео Бояна Сарчевича с собаками в закрытой церкви.

АЖ: Я бы хотел добавить кое-что по поводу виртуального режима. По-моему, сегодня насильственная виртуализация выставок в основном подпитывается крупными коммерческими предприятиями вроде художественных ярмарок, которые организуют просмотровые комнаты и т.д. Не все музеи были подготовлены, не у всех музеев были хорошие виртуальные программы и деньги на организацию 3D-сканирования до появления Covid и т.д. Но они были у художественных ярмарок. И когда мы говорим об этом новом способе получения выставочного опыта во время локдауна, мы упускаем из виду локальность, мы теряем ее вместе с материальностью. У нас есть только — я бы не сказал, что это международная аудитория, — у нас остается лишь аудитория без конкретного местонахождения. И это необязательно связно с этим рыночным импульсом. Но, как сказал Валентин, это нечто другое. Мы приходим к какой-то новой универсальности, у чего, возможно, есть и хорошие стороны.

КЧ: Мне интереснее фигура озлобленного зрителя. Зрителя в ярости. Потому что я знаю много разных ситуаций (какие-то я наблюдала сама в Марселе, о каких-то слышала виртуально), которые были вызваны пандемией и ускорены ею. В Марселе было два таких случая. Один — с работой Арсения, часть которой подверглась исламофобскому вандализму. И это не единственная работа на Манифесте, с которой такое случилось. Другой — когда музейный работник, смотритель, перерезал провода в саунд-инсталляции. Я была также свидетельницей актов политического неповиновения со стороны музейных смотрителей по отношению к новому мэру Марселя: когда она пришла посмотреть Манифесту, перед ней заперли двери. Смотрители сделали это, потому что не голосовали за нее и не хотели, чтобы она посещала биеннале. И еще один эпизод касался одной из площадок Манифесты, большая часть которой осталась недоделанной, потому что художник, который должен был занять ее всю, не смог приехать. Это был Марк Камиль Хаимовиц. Так что эта площадка оказалась покинутой, и мы не пытались найти для нее замены или заполнить пустоты, то есть притворяться, что все идет, как надо. Мы не предпринимали особых усилий изменить это. Мы добавили кое-какие работы, но по сути она оставалась пустой, с ненужными гвоздями, вбитыми в стены, — там было грустно, немного одиноко, и ее не запирали. И мы получили огромное количество комментариев в книге жалоб от разъяренных зрителей, которые говорили, что они не могут вынести эту пустоту, а ведь они отстояли очередь, чтобы увидеть ее. Люди стояли в очередях из-за ограничений по протоколу посещения. И они ждали этого, ведь первый локдаун, в который все было закрыто, закончился. И они ждали, получается, чтобы зайти туда и увидеть пустоту. Или не совсем пустоту: там просто были пустоты и лакуны. И что-то вроде пустоты присутствовало там на равных с произведениями. От этого проекта осталась целая книга жалоб от разъяренных зрителей. Я, конечно, понимаю, что люди, которые не были в ярости, таких записей и комментариев не оставляли. Но все же это очень интересный документ. И эта тревога — по поводу того, что музей должен быть наполнен, набит, готов к приходу посетителя. Мне интересен этот страх. И мне фигура озлобленного зрителя интересна в хорошем смысле: как с этим работать и как этот момент изменила пандемия.

МЛ: Озлобленный зритель интересует вас вне зависимости от мотивации?

КЧ: Нет, мотивация — это самое интересное. Я имею в виду, что мотивации самые разные, я не сужаю их до одной или двух, а также есть различие в способах выражения. Как зрителю дозволено выражать злость? Где эта известная граница между вандализмом и выражением своего отношения? Как определяется эта граница?

МЛ: Арсений, позвольте мне ответить на ваш вопрос о Выставочном зале Тенста. Самым важным было обладать хорошо продуманной программой по современному искусству. А уже затем была — в качестве смежной задачи — деятельность, которая большую часть времени так или иначе вырастала из художественных проектов. Это означало, что искусство находилось рядом не только с языковыми курсами в рамках художественного проекта Ахмета Огюта «Тихий университет», но и со встречами с администрацией муниципалитета, ежегодными собраниями местных объединений или акциями протеста против строительства шоссе неподалеку и т.д. В стенах институции всегда находилось место для небольших собраний, и его можно было использовать бесплатно. Это было невероятно плодотворно.

Моя деятельность сосредоточена вокруг вопросов, «как искусство становится публичным» и как у людей и групп образуется возможность качественной встречи с искусством. Я говорю как о профессионалах, так и нет. Это работает не как пропаганда, в том смысле, что искусство не бросалось людям прямо в лицо. Искусство экспонировалось или показывалось другими способами, а для интересующихся были доступны краткие описания. Но в наш центр можно было просто прийти, занимаясь чем угодно и не обращая внимания на искусство. Я считаю этот принцип соседства продуктивным: он позволяет привыкнуть к тому, чтобы проводить время рядом с искусством, без драматизма, — часто это первый шаг к тому, что я называю качественной встречей с искусством. Выставочный зал Тенста во время пандемии приостановил работу, а потом постепенно возобновлял ее, пока не закрылся во второй раз. Во время краткого возобновления работы прекрасная женщина Фахима Алнаблси, ответственная за языковое кафе, часть «Тихого университета», а также ресепшенистка Выставочного зала, инициировала прогулки. Вместо встреч в помещении для занятий языком они выходили на улицу и вместе гуляли. Я уверена, что они немного выучили шведский, когда занимались этим, а может, даже и не немного.

ВД: Интересно, как озлобленный зритель соотносится с нулевым зрителем, понятие которого Арсений предложил во вступительном тексте. Если сопоставить озлобленного и нулевого зрителей, то станет понятно, что нулевой зритель хладнокровен, он бесстрастно проходит сквозь институцию, только потому что он вынужден там находиться, — это функция институции, и, может быть, мы все можем спроецировать на него какие-то свои ожидания. Это проецирование на бесплотную фигуру очень поучительно. Не знаю, что именно мотивировало тех, кто повредил произведение Арсения в Марселе. Похожий скандал развернулся недавно — к счастью, без вандализма — в Третьяковской галерее, где об этикетке к работе чеченского художника Алексея Каллимы непропорционально много писали консервативные сайты и телеграм-каналы. Там говорилось, что написавшие эту этикетку кураторы Третьяковской галереи, по сути, апологеты чеченцев и пропагандируют терроризм, лишь описав то, что они увидели на картине. А работа, по сути, вариация на тему европейской батальной живописи, главные герои которой — чеченцы. Художник как бы играл с мачистским стереотипом о них. Эти озлобленные зрители были против определенной рамки, которую они посчитали политическим предательством со стороны государственной институции. Думаю, что мы либо должны быть готовы к озлобленному зрителю, который чувствует себя преданным из-за того, что ему показывают. А в выставочном пространстве можно обмануть ожидания людей со множеством разных мотиваций и мировоззрений. Либо мы можем попробовать делать что-то вроде обнуленных, умеренных экспозиций, приближая их к состоянию нулевого зрителя. Потому что мы можем обходить некоторые политические темы или делать их более инклюзивными.

МЛ: Как считаете, целесообразно ли делать различие между озлобленными зрителями? В дискуссиях вокруг некоторых произведений в США последних лет, связанных с движением Black Lives Matter, также участвуют озлобленные зрители. Будучи молодым критиком, я была скорее раздраженным зрителем, сытым по горло определенным типом экспрессивного модернизма, так или иначе связанного с маскулинностью, который абсолютно доминировал на скандинавской сцене. В настоящее время я озлобленный зритель по отношению к поверхностному, коммерчески жизнеспособному искусству, где бы они не появлялось. Так что мотивации бывают разными, так же, как разными бывают и выражения злости и раздражения. Важный аспект проблемы озлобленного зрителя, которую вы поднимаете, — это то, что мы каким-то образом привыкли к аффирмативной парадигме в искусстве. В целом есть согласие по поводу того, что мы показываем; нам это может не нравиться или у нас могут быть оговорки, но это принципиальное согласие в том, что данное искусство осмысленное и значимое. Однако мы наблюдаем все чаще и чаще, в том числе и в обществе в целом, что это согласие рушится.

КЧ: Да, но я считаю злость неотъемлемой частью зрительского опыта. Я имею в виду, что важно принять ее в рамках общей системы правил взаимодействия с искусством. Нужно ее учитывать, как если вы зритель, так и если куратор. Эта эмоция весьма осязаема, иногда материальна. Именно в этом плане я много размышляла о виртуальных турах. Как можно найти озлобленного зрителя в 3D-туре? Где он? Он просто уходит. Его не существует. Эти эмоции исключены из ситуации.

МЛ: Что насчет чатов или комментариев? Например, такие эмоции часто обрушиваются в самой отвратительной форме на политикесс и женщин, высказывающихся в соцсетях.

КЧ: Да.

ВД: Да, у нас есть Facebook, который сообщит нам о любом проявлении злости, что закипает в отношении 3D-экспозиции. Но я не знаю, правда ли это настолько распространено. Мы в «Гараже» всегда обращались к безопасной стратегии, продающей определенный образ жизни, определенное светское присутствие, сверх обсуждения того, что произведение искусства может раскрыть в зрителе. То есть это второе соображение в очереди, которое заключается в том, чтобы подавать искусство невоинственно. Чтобы это было чем-то вроде высококлассного опыта посещения музея современного искусства, где иногда позволено почувствовать себя дезориентированным. Потому что произведения искусства продаются в эмоциональном плане, таково должно быть их эмоциональное воздействие. Это безопасная упаковка для любого содержания. И обычно в Гараже она срабатывает. Но она не работает в крупных или сайт-специфичных проектах вроде Манифесты. Манифеста постоянно окружена самыми разными озлобленными зрителями. И их типажи также сайт-специфичны — в зависимости от города проведения. Определенный тип озлобленного зрителя обнаруживается в Санкт-Петербурге, совсем другой — в Цюрихе. У тебя, Катя, был новый тип озлобленного зрителя, который связан с культурной обстановкой в Марселе. Манифеста, по сути, напрашивается на озлобленную аудиторию. Это что-то вроде пленки, которую помещают в реактивы. Заметно, как в определенном европейском городе медленно проявляется портрет определенного озлобленного зрителя. И с этим очень интересно работать. Не знаю, как насчет прошлых итераций Манифесты, но на моем опыте ни одна из них не обошлась без политических терок. Отличный пример — Санкт-Петербург. Но очевидно, что это отличный пример, потому как это была амальгама озлобленных зрителей, которые оказались преданы выставляющим современное искусство Эрмитажем. Были также озлобленные зрители, преданные Манифестой, потому что современное искусство показывали в стране, где запрещена ЛГБТК-пропаганда. И этот список можно продолжить. Но и в Цюрихе были группы, которые предала Манифеста. Так что очевидно, что если вы беретесь курировать Манифесту, то озлобленный зритель в какой-то момент появится. И поскольку Манифеста так связана с вопросами урбанизма, джентрификации, позиционирования города, создается целый новый класс озлобленных зрителей, которые могут даже не пойти на выставку, которых там может физически и не быть, но которые будут злы на то, что Манифеста проходит в их городе. Это проект интересен тем, что делает озлобленного зрителя видимым.

АЖ: Ново сегодня то, что мы можем говорить о других типах инаковости по сравнению с теми, что мы обычно используем, говоря о других. И эта новая инаковость ставит под вопрос все современное искусство в целом. Недавно я слушал очень интересный доклад о наследии Оскара Хансена, который сделали Себастьян Цихоцки, Томек Фудала и Лукаш Рондуда из Варшавского музея современного искусства. Оскар Хансен был довольно известным архитектором и теоретиком из Польши, который работал в 1960-х годах. Он разработал идею открытой формы, применимую не только к архитектуре, но и к деятельности музея как публичной институции. Более того, он предложил особый тип хеппенинга — словесные публичные игры, основанные на принципе открытости. К примеру, две команды с противоположными взглядами отправляются в лес (визуальное решение этой игры напомнило мне перформансы российской группы «Коллективные действия») и там представляют «шаги» в сторону разрешения их противоречий. Каждый «шаг» должен делать их позиции все более и более открытыми. Надеюсь, в целом моя реконструкция более-менее верна, но заранее приношу извинения за возможные ошибки в пересказе подхода Хансена. Тем не менее идея открытой формы повлияла на Гжегожа Ковальского, студента Хансена и даже ассистента его мастерской. Как мы знаем, позже Ковальский использовал идею открытой формы в создании своих дидактических методов и «партнерской дидактики». Он создал неформальную художественную группу под названием «Мастерская Ковальского» (или Kowalnia, «Кузница»): в нее входило много важных польских художников, среди которых можно назвать Павла Альтхамера, Катажину Гурну, Катажину Козыру, Мариуша Мациевского, Яцека Маркевича, Монику Зелиньскую и Артура Жмиевского.

Влияние Хансена — игровые практики, работа с противоречиями — можно отследить во многих их произведениях, в частности у Жмиевского. Хотя в его случае оно обращается прямым столкновением, без разрешения, и потерей изначально заложенных в нем нюансов. По-моему, уже в его работе можно увидеть появление этих «новых других» или «озлобленных зрителей / участников» художественного процесса, например когда он сталкивает лицом к лицу сторонников ультраправых политических взглядов с ультралевыми активистами, предлагая им разрешить их противоречия с помощью искусства. Никакого разрешения не происходит. Однако рождается искусство об этой невозможности.

Итак, польские кураторы решили применить этот подход на институциональном уровне. В частности, чтобы в экспериментальной форме вызвать критическую дискуссию, они включили в выставочные залы произведения, репрезентирующие националистическую идеологию. Ирония ситуации, которая возвращает нас к теме нашей беседы, в том, что в текущих политических обстоятельствах то, что инициировалось как радикальный кураторский эксперимент, становится новой нормой. По крайней мере, консерватизм культурной политики в Польше заставляет художественные музеи страны двигаться в этом направлении.

ВД: Да, по сути, если мы согласимся, что международный, глобалистский проект современного искусства завершен, потому что мы больше не можем его поддерживать, — даже мы, профессионалы, не можем поддерживать этот глобализм. Или можно сказать, если этот проект пал жертвой различных националистических или сепаратистских повесток, будь то случай марсельской исламофобии или что-то, исходящее от других сообществ. Тогда мы вынуждены согласиться, что невозможно создать произведение искусства, которое могло бы побороть эту рознь. Но я думаю, что существуют произведения искусства, которые могут ее преодолеть.

МЛ: Интернационализм, коллективность, опыт искусства или встреча с искусством — все это трансформируется, как и всегда: то искусство на время расцветает в формате квартирных выставок в определенном хорошо известном вам контексте, то в других ситуациях — выходит на открытый воздух, например, в леса. Озлобленный зритель — это также чиновник, чья работа — ограничивать вас как художника или куратора или предотвращать ваши действия. Но самое важное, все постоянно меняется. Это само по себе действительно интересно. Так совпало, что 1 января 2020 года я запустила проект в Instagram под названием @52proposalsforthe20s («52 предложения для 20-х годов»), в котором 52 художника поочередно каждую неделю предлагали проекты на будущее десятилетие. Сейчас проекту идет второй год. Очевидно, я делала это, понятия не имея о том, что случится с коронавирусом, но проект стал очень своевременным. По работе я активно путешествую по миру, но я редко чувствовала настолько сильную связь со всем миром, как во время работы над этим проектом. В нем участвовали художники со всего света, но в него вовлекались и другие люди по всей планете, которые знакомились с произведениями через Instagram. На экране, на своем устройстве, в кармане. Все предложения и все зрители (здесь термин кажется подходящим!) одновременно и индивидуальны, и универсальны, нулевые зрители и злые зрители.

Перевод: Сергей Бабкин