I. Внутренний опыт Анатолия Москвина

В случае Москвина многие чувствуют что-то важное, что остается не осознанным и не проговоренным не только по отношению к самому некроманту, но и по отношению к современному обществу в целом. Последнее отказывается признать эту связь и выполнить тяжелые усилия по анализу ситуации. Вместо них оно обращается к карательной психиатрии — довольно страшному методу, который не отвечает на вопросы, а пытается уничтожить все возможности их постановки вместе с частью личности.

Возможно ли свести все знания и практики Москвина к некоторой более ли менее непротиворечивой герменевтической модели, или «формуле Москвина»? Если последняя и существует, то она многосложна и состоит из системы архаичных знаний, магических практик, люциферианства, личных особенностей, вроде мечты иметь дочь, и других элементов. Как они все сочетаются? Возможно ли вообще понять этот набор странных слагаемых как некое цельное мировоззренчески-психологическое явление или мы должны удовлетворяться тем разрывом в познании, который предлагает суд, указывая на психическую патологию в качестве объяснения действий Москвина?

Но мы видим, что мировоззрение некроманта содержит концептуальные, то есть рационально обоснованные, элементы. Люциферианство — учение, которое высшей ценностью считает знание и интеллект. А обращение к архаичным (домодерным) системам знания в современном постколониальном мире тоже может носить программный характер. Это подтверждает и Москвин, постоянно критикуя христианство и другие модерные структуры, например, советский проект, в своих текстах. Но концептуальная и рационально-критическая составляющая люциферианства и неоязычества недостаточно артикулируется им в качестве основы мировоззрения и опыта. Кроме того, она внешне неоднородна и дополнена сильной не-концептуальной, эмоционально-психологической составляющей.

Чтобы разобраться, мы будем руководствоваться методами герменевтической и прагматической философии. Прагматизм постулирует, что религиозные/духовные переживания, даже у безумцев, чрезвычайно важны для человеческой жизни, общества и истории. Он делает возможным такие исследования, как «Многообразие религиозного опыта» Уильяма Джеймса или «Многообразие аномального опыта» Этцеля Карденьи, Стивена Джея Линна и Стэнли Криппнера, и предлагает изучать аномальные переживания сами по себе, не затрагивая вопроса об их онтологической состоятельности, то есть вопроса о том, существует ли Бог, духи предков, инопланетяне и прочие источники религиозных и аномальных переживаний «на самом деле». Для прагматизма гораздо важнее само переживание, например, встречи с Богом, чем попытки выяснить, насколько это переживание адекватно миру за пределами человеческой реальности, а именно: существует ли Бог действительно или переживание было вызвано необычным явлением природы и исключительно внутренними психическими явлениями. Эти онтологические вопросы прагматизм оставляет за скобками, признавая реальным прежде всего само переживание и его разнообразные последствия.

Мы также обратимся к аналитической и постмодернистской философии, в частности, концепциям Людвига Витгенштейна (о «картине» или фоне мышления (Bild), а также о «формах жизни» (Lebensform), Мартина Хайдеггера (о «до-онтологическом» как фоне мышления и «мире» как мире для нас), Мориса Мерло-Понти (о неосознанном фоне восприятия). Эти понятия осмысляют структуры, благодаря которым тот или иной опыт делается возможным. На них же опирался и Чарльз Тейлор в своей фундаментальной работе «Секулярный век», которая помогла нам проанализировать случай Москвина.

Наш подход мы определяем как моральную/духовную феноменологию. В центре внимания оказывается непосредственно религиозный или аномальный опыт, его основания и следствия. Каким образом опыт Москвина [2] оказался возможным? Какие убеждения и верования его сформировали? И наконец, можно ли рассматривать его опыт в качестве частной эксцессивной попытки решения проблем, которые являются общими для всего нашего общества?

Действия Москвина затрагивают ряд общественных табу, а характер подачи его дела в средствах массовой информации, вызывающий в читателе в первую очередь шок, блокирует возможные попытки анализа: дальнейшее рассуждение уже не представляется возможным и необходимым. Для устранения этого эффекта мы сначала укажем на то, чем действия Москвина не являются.

1) Москвин не причастен к смерти этих девочек. Во всяком случае у нас нет никаких оснований утверждать обратное.

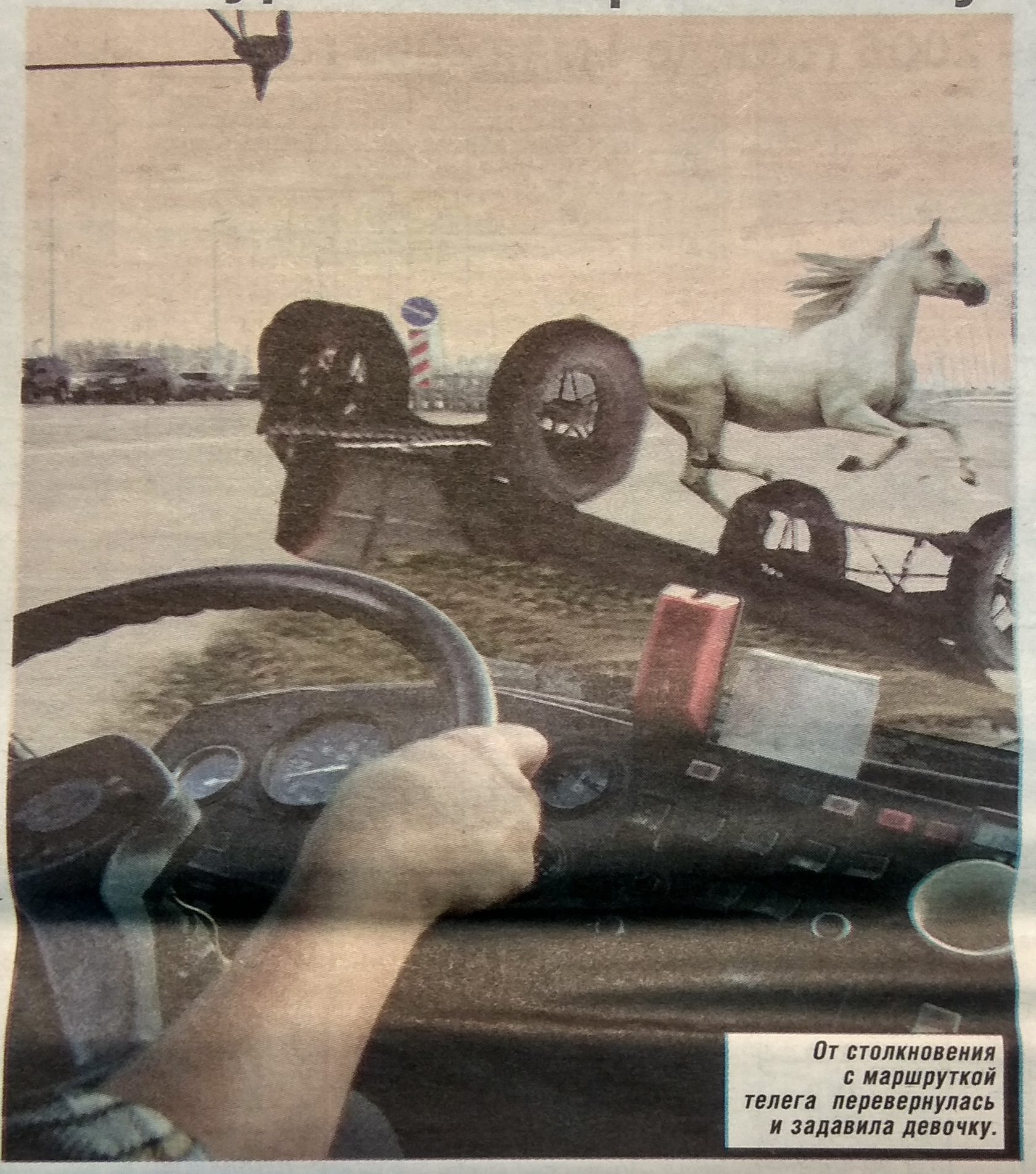

Подобно тому, как некоторые родители погибших, оглушенные болью от потери, проецируют вину с настоящей причины, на того, кто раскапывает могилы, некоторые читатели по прочтении ряда журналистских материалов об Анатолии Москвине начинают невольно проецировать вину на некроманта. Часто публикации в средствах массовой информации смонтированы так, что после описания горя появляется фигура Москвина [3]. У смерти каждого ребенка есть причина: халатность водителя, плохое состояние дорог или технопарка в транспортной компании, небрежность самих родителей, посадивших ребенка на переднее сиденье и т. д. Однако разбираться в них нет сил, да и смысла: ребенка не вернешь. Все негодование в такой ситуации может обратиться на некроманта, который вновь поднял в душе этот комок боли и горя, да еще публично. Но мы должны помнить, что в смерти девочек виноват совсем не Москвин, а, как правило, того, чью вину пытаются забыть или оставить неосознанной. Таким образом Москвин выступает в роли козла отпущения. В том числе в сакральном смысле: как тот, на кого возлагаются грехи всего общества.

2) В квартире Москвина полиция нашла куклы, а не трупы или мумии.

Этот факт можно понять, только заняв ту точку зрения, которая открывается благодаря специфической системе знаний Москвина. Попытаться это сделать можно, обратившись к его работе «Народная игровая кукла Нижегородской губернии и Верхнего Поволжья середины XIX – начала XX века: опыт интерпретации». Если обобщить знания о предмете исследования, то это не игрушка, а вместилище духов. Приведем слова парадигматического исследователя народных верований Дмитрия Зеленина: «Остяки, гольды, гиляки, орочи, китайцы, а в Европе — мари, чуваши и многие другие народы делали в память умершего члена семьи „деревянного болвана“ или куклу, которые считались вместилищем для души покойного. Изображение это кормили всем тем, что ели сами, и вообще ухаживали за ним, как за живым» [4].

Куклы постоянно использовались в деятельности колдунов, друидов и шаманов. Чтобы с большей вероятностью поместить духа в куклу, они могли добавить в нее элемент, связанный с «оригинальным» носителем, например медвежий коготь или прядь волос человека. Любой шаман обладает целым арсеналом кукол (духов-помощников), с помощью которых он осуществляет свою магическую практику.

Таким образом, кукла — это своеобразная ловушка для духа. Подобные верования были общими практически для всех культур домодерного периода. Но и сегодня у них немало последователей в лице различных неоязыческих движений или носителей анимистических традиций. В секулярных обществах их эхом выступают страшные истории в массовой культуре. Можно утверждать, что верования в кукол и духов, или в возможность одушевления неживого, — общий для всего человечества универсальный слой, отправленный в «подвал» психики и культуры секулярных обществ, но не потерявший своего значения [5].

Интересно, что часто в куклу вселяется дух безвременно погибшей девочки: можно вспомнить популярные истории про Аннабель, цыганскую куклу Летту, Окику или других. А в Индонезии зловредный дух погибшего ребенка традиционно называется «понтианак». То есть в выборе Москвиным духов трагически погибших детей, помимо эмоциональной, можно найти скрытую концептуальную составляющую.

В контексте сказанного мы видим, что полиция нашла на квартире Москвина не трупы или мумии, но, прежде всего, магические куклы. Для самого некроманта эти различия принципиальны, именно поэтому он постоянно поправляет журналистов [6]. Для него это либо куклы, либо тела, если он рассматривает их в перспективе будущего воскрешения, приходящей из люциферианства и связанного с ним трансгуманизма. Но никак не трупы. Для него мертвое тело обладает проективным смыслом, как цельный объект будущего воскрешения научными технологиями. Более того, восполняя останки тела до антропоморфной куклы, некромант производит ее предварительное воскрешение или подготовку к нему [7].

Итак, статус «объектов» из его главной коллекции находится между магической куклой и телом-для-воскрешения. Как эта двойственность совмещается в форме кукол? Основная их часть была сделана из материалов, не относящихся к погибшим девочкам, но внутрь каждой было помещено что-то из захоронения: часть одежды или мумифицированные останки. С одной стороны, это было необходимо для того, чтобы вернее поместить дух девочки в куклу. С другой, сохраняя мумифицированные останки, он обеспечивал максимально эффективное будущее воскрешение.

3) Трагически погибшие дети — это заложные покойники.

Это люди, умершие не своей смертью, безвременно погибшие. Дух такого человека не может успокоиться, преследует живых и, согласно народной мифологии, часто становится зловредным существом, например, упырем или русалкой. Он может вселиться в другого человека или неодушевленный предмет. Традиционные общины посвящали решению проблемы заложных покойников целый комплекс мер, в частности хоронили их отдельно, не поминали. А чтобы успокоить их души, выполняли ряд действий, например, называли младенца в честь усопшего, чтобы он «дожил» не вовремя оборвавшуюся жизнь [8].

То есть для традиционалиста заложные покойники — серьезная проблема, которую нужно решать: эти мертвецы наполняют мир злом и дисгармонией. С точки зрения таких верований христианский обычай хоронить всех на общем кладбище, а также не практиковать ряд магических компенсирующих действий, — непростительная ошибка. Москвин никогда не позиционировал себя как того, кто решает проблемы беспокойных духов в интересах всего общества. Но даже если бы он действовал исключительно в эгоистических целях, это не отменяет тех фактов, что 1) он взаимодействовал только с духами заложных покойников; 2) с точки зрения традиционалиста проблема заложных покойников существует как общественная и требующая решения; 3) современная секулярная и религиозная власть этой проблемы не видит и не решает. Груз трагически и безвременно погибших тяжел для любого общества. Эта проблема видна изнутри любого мировоззрения. Ее можно сформулировать так: какими формами памяти нам искупать невинно убиенных, к примеру жертв террора? Даже секулярное общество видит в этом проблему, в частности, стремится почтить своих жертв, найти их тела, называет детей в честь погибших героев и культивирует другие формы искупительной памяти.

Однако в высказываниях Москвина звучит не только собственный интерес, но и забота о мертвых как о тех, кто продолжает свой земной путь. На суде родителям одной погибшей он сказал: «Вы бросили этих девочек, а я нет!». Также цитируется его высказывание: «Вы оставляете фотографии покойника, его вещи, а тело выбрасываете на помойку — кладбище — и навещаете пару раз в год. Значит, оно вам не нужно!» [9].

II. «Формула Москвина»: анимистические системы знания, люциферианство и мечта о дочери

«Формула Москвина», исходя из которой можно понять его опыт, представлена в заголовке этого раздела. Что в нее входит?

Во-первых, язычество, анимизм. Начиналось все с кельтологии. Но впоследствии Москвин изучал представления о загробном мире и у других народов, в частности, у якутов и язычников Нижегородчины, таких как славяне, мордва и мари. Он пришел к выводу, что все они схожи и выработал некий интегральный анимизм. Москвин не только самостоятельно изучал источники, но и получал соответствующее образование: он выпускник филологического факультета Горьковского педагогического института иностранных языков и аспирант кафедры германской и кельтской мифологии Московского государственного университета. Лингвист и знаток мертвых языков. Последних он знает около дюжины, среди которых староанглийский, кельтский, латынь, старославянский. Кандидатскую диссертацию Москвин так и не защитил, но с академическим миром остался связан: какое-то время преподавал в Нижегородском университете кельтологию.

Так он познакомился с другим отношением к мертвым: «Изучая кельтскую культуру, я заметил, что друиды в этой традиции общались с духами умерших посредством… они приходили на могилу и спали на этой могиле» [10]. Кельтские друиды — это жрецы и ученые, просвещенные люди, которые обладали тайным знанием, в том числе полученным от мертвых. Последние, согласно кельтам, живут под землей либо на мифическом острове, вечно сохраняя свои тела. Кельтские герои спят в полых холмах, но в любой момент могут вернуться, чтобы помочь своему народу. Причем не как призраки, а в телесном обличье. Кроме мертвых, потусторонний подземный мир Сид населен феями и эльфами. Это страна юности и бессмертия. Поэтому у кельтов не было страха перед смертью и мертвыми. Впоследствии христианство демонизировало прото-романтические кельтские представления о бессмертных теле и душе вместе с подземным миром. Последний отныне стал чем-то пугающим, символом адских мук и телесного разложения. А друидам, по мнению христианских богословов, помогал дьявол. То же самое происходило и при христианизации многих других анимистических культур.

Поэтому в эпоху модерна языческие знания часто носили нонконформистский или откровенно протестный характер. Возникло модерное язычество. Процитируем Чарльза Тейлора: «Мы не можем просто отвернуться от многого в нашем глубинном прошлом… Признание этого факта в нашей современной культуре обычно означает, что мы настроены против христианства, принимаем те или иные ценности „язычества“, или „политеизма“… Это то, что побудило Джона Стюарта Милля превозносить „языческое самоутверждение“ над „христианским самоотречением“ или подвигло Ницше противопоставить „Диониса“ „Распятому“» [11].

Публичное явление «модерного язычества» произошло в конце XIX — начале XX века через увлечения интеллектуальных и художественных элит. Достаточно вспомнить многочисленных деятелей Кельтского возрождения, например, шотландского художника Джона Дункана (John Duncan). По мере критики модерного порядка эти явления усиливались и сегодня стали массовыми, получив поддержку у постколониальных идеологий. В России поздний модерн проявился в виде дисциплинарного советского режима, поэтому здесь обращение к языческим верованиям связано с демонтажом советского. Как записал Михаил Пришвин в своем дневнике: «С коммунистами нельзя говорить: 1) о Боге 2) о смерти и „том свете“ З) о дурных явлениях нашей общественной жизни…» [12]. Вакуум, образовавшийся в результате снятия этого табу, заполнялся в 1990-е с большой скоростью.

Согласно традиционалистскому сознанию модерные репрессии наполнили мир беспокойными духами. Поэтому мир стал похож на фильм ужасов. Это ярко проявилось в постперестроечном расцвете якутского хоррора, который на волне этнического возрождения совпал с публичной реставрацией шаманских верований. Как говорится в фильме «Сэттээх сир» (1996): «Это Pемля, лишенная традиции, НКВД отобрало у шамана бубен. Искупление не будет простым: зловредные, созданные человеческим злом и ошибками духи так просто не уходят. Наше общество наполнено ими. В широком смысле, ужас — это изгнанные из общества люди и идеи. А страшные мертвецы и куклы — это те, кого наше общество уничтожило, в том числе в своих цивилизаторских усилиях. Поэтому Крис Дюма говорит о латентной некрофилии общества зрелого модерна» [13]. Эту проблему пытается решить постколониальная идеология, утверждая, что угнетенные модерном верования необходимо реабилитировать.

Москвин ощущал нонконформистский характер своих знаний и практик. Основными образцами дисциплинарных идеологий для него были советский проект и монотеистическое христианство. Многочисленными критическими высказываниями в их адрес наполнены его тексты. Вот что пишет Москвин в работе «Крест без распятого» [14] о запрете на изучение свастики в советский период и об ответном интересе к ней у интеллектуалов и коллекционеров в 1970—1990-е: «Запретный плод сладок» [15]. «То время ушло, хочется думать, навсегда, и у нас больше нет закрытых для обсуждения тем» [16]. Там же он неоднократно выражает скепсис по отношению к христианству: «Заказной характер этой легенды, шитой белыми нитками, виден невооруженным глазом» [17] (о Крестовоздвижении); «Далее самарские попы просвещают свою паству относительно мистического значения креста» [18]. В целом он считает свастику разновидностью креста и оспаривает монополию христианства на крест, а фашизма — на свастику.

Но какие содержательные особенности утверждает языческое мироощущение? Прежде всего то, что Чарльз Тейлор назвал пористым «Я». По его мысли, в заколдованном домодерном мире значение существует вне нас. Оно способно овладевать нами, например, в виде воздействия каких-то предметов, духов или демонов. В результате возникает пористая граница между сознанием и внешним миром, когда любое «Я» является принципиально «уязвимым» со стороны внешних сил. В случае проникновения злой силы человек становился «одержимым». Но одержимость не являлась чем-то особенным: любой мог быть «исцелен». В модерную эпоху «одержимость» перевели из нормального следствия всеобщей «пористости» в разряд душевных болезней. Пористое «Я» было заменено модерным изолированным «Я», между я и космосом был воздвигнут барьер.

Здесь мы подходим к тому, что опыт Москвина — это не просто языческие знания, но особая пористая связь его «Я» с мертвыми. Москвин рассказывал, что 4 марта 1979 года (в 13 летнем возрасте) его обручили с мертвой 11-летней девочкой Наташей Петровой. После этого Наташа приходила к нему и сподвигла к получению знаний о потусторонней жизни. История о мертвой невесте как проводнике в мир мертвых довольно распространена. В алхимии, например, она изложена как обручение брата с сестрой, — союз с черным космосом нигредо, необходимый для получения сил Великого Делания.

В современных верованиях, связанных с черной магией, такой контакт скорее опасен, особенно для неподготовленного человека. Может произойти «некропривязка» или «захват погостом», когда дух мертвого начинает преследовать живого. В традиционном анимизме злой дух, в том числе дух мертвого человека, мог войти в любого живого. И ничего хорошего в этом не было. Поэтому заложных покойников хоронили отдельно и их кладбища не посещали. И поэтому на наших современных погостах, где полно заложных покойников, а значит и неупокоенных духов, нужно ходить с осторожностью. Забытое знание об этом проявляется сегодня в том, что люди стремятся посещать погосты только до обеда.

Шаманисты и те, кто практикует черную магию, проводят разделение между теми, кто умеет управлять духами, и теми, кем управляют они. Учитывая раннюю «некропривязку» Москвина, на него можно посмотреть как на захваченного духом человека. На форуме «Орден хранителей смерти» выдвигается мнение, что он «неудавшийся субъект»: пытаясь постигнуть запретные науки и будучи неподготовленным к этому, оказался захваченным «какой либо структурой либо (что более вероятно) просто напросто сошел с ума».

В любом случае мы можем утверждать, что опыт взаимодействия с духами мертвых Москвин испытывал неоднократно, и для него этот опыт был реальностью. С 2003 года он занимался раскапыванием могил, мумификацией тел и изготовлением кукол. Практика продолжалась 10 лет до 2013 года, когда все раскрылось. Это время Москвин характеризует как период черной магии, ему предшествовали 10 лет занятий белой магией. Исследовательские занятия Москвина некрополистикой, то есть изучением кладбищ, стали лишь следствием его взаимодействия с мертвыми девочками.

Второй составляющей «формулы Москвина» мы можем считать люциферианство, которое он сам настойчиво отделяет от сатанизма. Это довольно распространенное в современном мире учение и мировоззрение крайне индивидуалистического либертарианского толка. Три высшие идеи люциферианства — это свобода, знание и власть. В пределе это свобода от бремени материи, все запретные знания, и как высшая форма власти — власть над собой. Люцифер («приносящий свет») — это аналог Прометея: оба они хотели принести людям знание, а значит силу и могущество. Но злой бог, боящийся самостоятельности людей, наказал Люцифера, а последователи христианства в утверждении своей монополии демонизировали его, подобно тому как они демонизировали языческие верования. Таков миф о Люцифере в изложении его последователей.

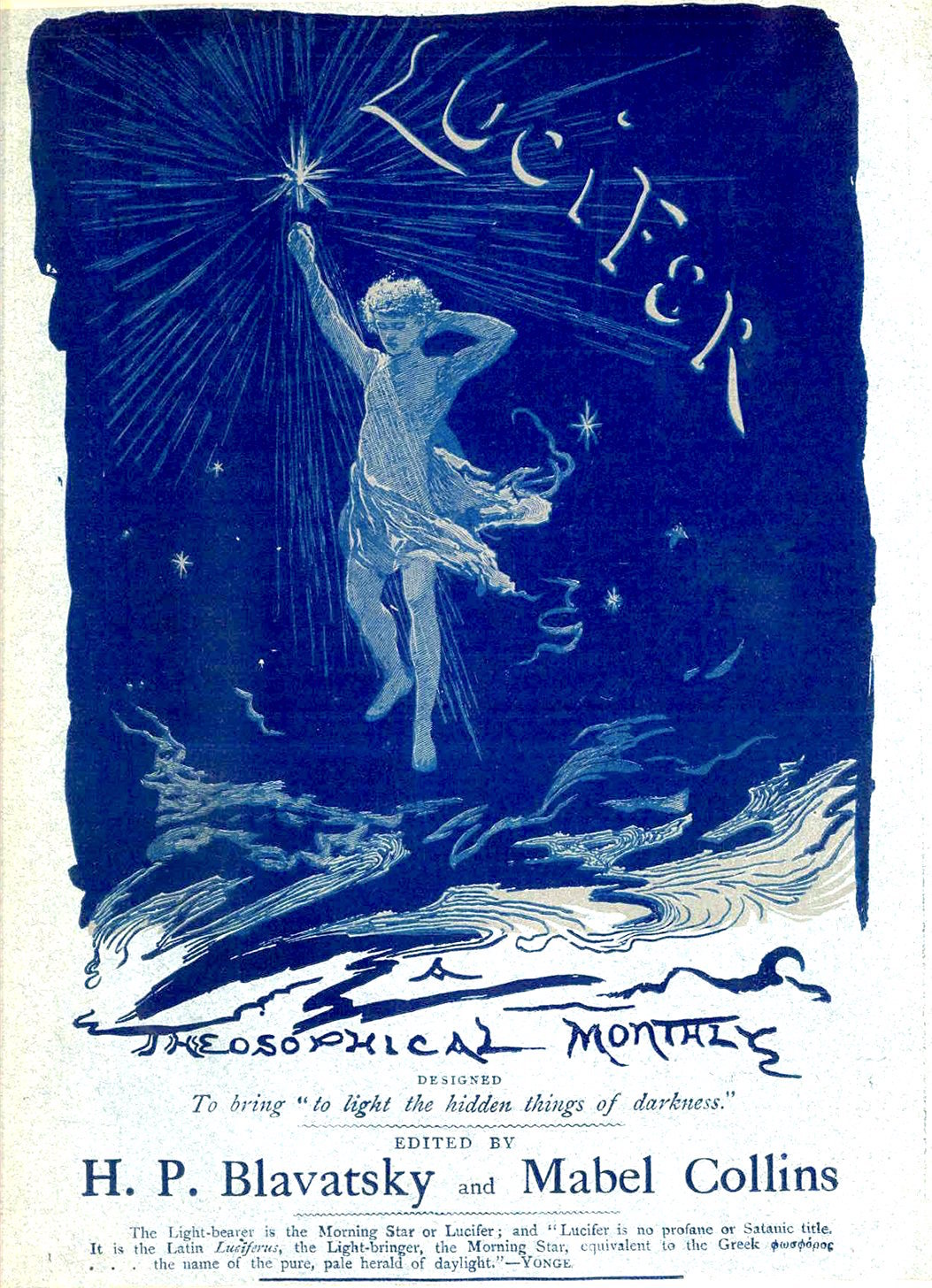

Существуют различные ветви люциферианства. Одни принимают всю символику христианства, верят и в Бога, и в Люцифера, но встают на сторону последнего. Это люцифериане-дьяволопоклонники. Они близки сатанистам и практикуют мрачные ауративные культы. Другие, люцифериане-гностики, считают, что Дьявол и Люцифер — это не одно и то же. Дьявол — тьма, Люцифер — свет. Такие люцифериане наследуют различным гностическим учениям и поклоняются Гнозису (то есть познанию), практикуя светлый гностический культ. К ним принадлежат многие теософы: например, Елена Блаватская издавала в 1887—1897 годах журнал «Lucifer». Это учение крайнего индивидуализма, утверждающее, что у каждого свой путь к познанию. Третьи, люцифериане-атеисты, понимают Люцифера символически, как олицетворение Логоса и Прогресса. Это очень рационалистическое прогрессистское мировоззрение, верящее в бесконечное самосовершенствование человека.

Последних немало среди современных технократических элит. Часто они стремятся к пост-гуманистическому перерождению человека, колонизации Космоса, развивают трансгуманистические проекты по воскрешению и клонированию. Один из идеологов современного атеистического либертарианства философ и футурист Макс Мор (Max More) сформулировал концепцию экстропианства. Экстропия — это противоположность энтропии, увеличение степени организованности и функциональности системы. Таким образом, экстропианство есть идеология безграничного улучшения человека, его расширения во Вселенной с помощью интеллекта и технологий. Не случайно Макс Мор также является исполнительным директором Alcor Life Extension Foundation — одной из крупнейших компаний, занимающихся крионикой.

Такие люцифериане не верят в Люцифера как метафизическую сущность, однако могут охотно использовать его имя для своих манифестов и троллинга консерваторов. Вот выдержки из текста Макса Мора «Во славу Дьявола», который был опубликован «Либертарианским Альянсом»: «Мое восхваление Дьявола не совсем (но в большей части) серьёзно, и оно носит чисто абстрактный характер… Люцифер — это воплощение разума, интеллекта, критического мышления. Он выступает против догм Бога и вообще против любых догм. Он выступает за исследование новых идей и новых подходов в поиске истины… Хвала Люциферу! Прославляйте рационалистический поиск истины… Для самого Люцифера такими ценностями являются поиск счастья, новых знаний и нового опыта… Вперёд к свету!».

Несмотря на столь серьезные различия между ветвями либертарианства, они сходятся в одном — в критике христианства и переворачивании ценностей последнего. Переворачивание, однако, вторично, потому что христианство, по мнению люцифериан, уже осуществило инверсию ценностей в свое время. В частности, оно заставляет людей преследовать вредные для них цели, ограничивать свой потенциал. Мы видим здесь критику гуманизма и нормализующего просвещения. Но это является контр-просвещением только в части критики ограничений, в целом же это — гипер-просвещение. Соединяя дух радикального просвещения (как мистического, так и предельно секулярного) с критикой модерных ограничений, мы получаем просвещение без тормозов, которое рационально преследует цели становления человека богоподобным. В разных своих ветвях оно наследует гностическому мифу, радикальным ветвям просвещения вроде иллюминатов и античным мистериям.

Какой же версии люциферианства придерживается Москвин? Судя по тому, что он настойчиво отделяет свое мировоззрение от сатанизма, это не дьяволопоклонническая ветвь. Идея воскрешения научными методами — центральная для его практики: «Я хранил их для того, чтобы она (наука — Н. С.) их потом могла оживить… Исключительно, исключительно ради этого. Мне было жалко всех этих детей» [19]. И в этих стремлениях Москвин не сильно отличается от трансгуманистов из Alcor или российской компании «КриоРус», которые хранят замороженные тела для будущего воскрешения. Также Москвин не пил, не курил, практиковал сексуальное воздержание, ценил и подчеркивал ценности индивидуального поиска истины. При этом, как мы показали ранее, этот путь не был исключительно рациональным, а предполагал мистические практики, в частности контакты с духами мертвых. По этим признакам можно предположить, что его люциферианство было гностического типа. Но очень индивидуалистического, даже либертарианского окраса: он довольно снисходительно высказывался о сообществах, предполагающих коллективную практику. Особенно это касалось сообществ мрачно-ауративной сатанинской направленности, занятия которых он, видимо, считал бесполезным подростковым ребячеством, не имеющим отношения к серьезным знаниям [20].

Если первые две составляющих «формулы Москвина», а именно древние знания и люциферианство, можно обозначить в качестве ее концептуальной части, то третий компонент является эмоционально-психологическим. Москвин очень хотел дочь. В том числе и для того, чтобы передать ей свои знания. По ряду причин у него не получалось эту мечту осуществить. Что было причиной неудачи? Его люциферианское воздержание, непозволение матери взять ему ребенка из детского дома, некоторые физиологические и психические особенности Москвина или сложные отношения с родителями? Возможно, имела место сумма этих причин. В результате неудачи Москвин начал решать вопрос доступными ему способами, и возникло то, что сам он называл своей «семьей», — 26 ростовых кукол, содержащих останки девочек. С их душами он общался, использовал их и для того, чтобы получать новые знания из потустороннего мира. Именно мечтой о дочери, объясняется то, что все его куклы — это девочки до 15 лет.

Если бы последней составляющей не было, то его практика выглядела бы гораздо более концептуальной. Представим себе человека, который изучает древние системы знания и вступает в общение с духами. Он выкапывает мертвые тела разного возраста и пола, но исключительно тех, чьи души вступают с ним в контакт и просят о помощи, то есть не могут найти покоя. Он мумифицирует их останки, потому что убежден, что скоро наука научится клонировать человека, и этот генетический материал пригодится для создания наиболее подходящего для них тела. Не делать этого он не может, потому что: а) своим пористым «Я» он чувствует, что неупокоенные души требуют решения своей проблемы и б) он верит в прогресс и возможности будущей науки. Согласитесь, это почти история Москвина, но выглядящая гораздо более согласованно. В ней, кажется, уже нет почти ничего, во что нельзя поверить: ведь миллионы наших сограждан разговаривают со своими усопшими родственниками во время Радоницы [21] на кладбище и избегают появляться там по вечерам, не говоря уже о тех, кто практикует неоязыческие культы. А тысячи образованных технократов верят в огромные возможности науки. И даже публично декларируют гипер-прогрессистские и вполне люциферианские цели и задачи. Как, например, делает Герман Греф [22].

Таким образом, у нас получилась «формула Москвина»: языческие (анимистические) системы знания, люциферианство и мечта о дочери. При желании первые два элемента можно рассматривать в рамках единого комплекса: ведь люциферианин одержим приращением своих знаний. На своем пути он готов на многое: чем герметичней и запретней полученное знание, тем выше его ценность. Для этого можно изучать мертвые языки или вступать в контакт с духами, которые помогут проникнуть в тайны потустороннего мира. В своем пределе вера в знание/гнозис отрицает любые моральные и этические барьеры, которые общество может воздвигнуть на пути ищущего.

Мы видим, что это предельно индивидуалистическая концепция. В ней обретение знания — это возрастание индивидуального могущества человека. Не стоит видеть в Москвине лишь чересчур увлекшегося архаикой традиционалиста. Его феномен модерный и постмодерный. Здесь мы имеем дело с тем, что Чарльз Тейлор назвал экспрессивным индивидуализмом. Пост-осевые религии [23], в частности, христианство, высвободили индивидуализм. По ходу модерности он стремительно наращивал свою силу: модерный гуманизм диалектически наследует христианству. В какой-то момент гуманизм стал эксклюзивным, или имманентным, то есть отрицающим трансцендентные цели. Наконец, после 1960-х, с демонтажем модерных дисциплинарных структур общего блага, мы стали наблюдать новую экспрессивную форму индивидуализма. Наступает век подлинности или эпоха аутентичности.

Либертарианство и люциферианство — предельное выражение этой эпохи. Любые навыки, знания и особенности личности могут стать ее плюсами, тем, что отличает ее от других. Каждый человек подобен супергерою, который развивает свои суперспособности: вырабатывает неповторимую и эффективную комбинацию компетенций и черт, позволяющих ему добиться карьерного успеха или найти истину. Путь каждой личности — это бриколаж, пересборка себя и своего контекста из разнородных кусков в ситуации, когда ни одна система знания не запрещена и все они существуют одновременно. Комбинаций очень много. Одна из них — случай Москвина. Мы можем назвать этот тип «оккультное» или «магическое либертарианство». Поиск личных свобод и возможностей сегодня многих заводит в домодерные системы знания, связанные с мистикой. Это направление усиливается постколониальной идеологией и многочисленными этническими возрождениями. Анимистические воззрения и практики служат умножению индивидуальной экспрессии в век подлинности. Но это не возвращение назад, а то, что Делез и Гваттари назвали неотерриториальностью. В словосочетании «магическое либертарианство» доминирует второе слово, тогда как первое — лишь частный узор в вариациях его жизненных форм.

III. Общество дегуманизирует Москвина в ответ

Теперь мы воспринимаем случай Москвина не просто как изолированную личную патологию [24], но как эксцесс общей формы жизни. И речь не только о структурах экспрессивного индивидуализма, но еще и о латентной некрофилии обществ зрелого модерна, наполненных призраками жертв своих дисциплинарных порядков. В капиталистическом режиме некрофилия специфически усиливается: здесь мы имеем дело с тем, что Эрнст Блох назвал «трупностью товара» (cadaverous’ quality of the commodity). В результате процессов отчуждения и товарной фетишизации «общество оказывается чем-то (неодушевленным — Н. С.), а товар — кем-то (одушевленным — Н. С.)… капитал заключает в себе „мертвый“ труд, извлеченный в прошлом из живых» [25].

Не потому ли случай Москвина так шокирует наше общество? Ведь носители латентных форм испытывают резкое отвращение к носителям форм открытых, стремятся их уничтожить как напоминание о своей собственной латентности. Общество отказывается считать действия Москвина только уголовным преступлением — в этом случае некроманту грозило бы максимум 3 месяца заключения по статье 244 УК РФ (собственно, он на это и рассчитывал, отказываясь в начале следствия от психиатрического освидетельствования). Но общество также не хочет рассматривать случай Москвина в духовном/религиозном ключе. В этом случае люциферианство и приверженность древним культам стали бы его заблуждениями либо, пусть довольно радикальными, но допустимыми взглядами. И весь прецедент опять свелся бы к уголовно-наказуемому факту осквернения могил и его религиозному и теоретическому обсуждению. Но так не происходит. Признав этот случай прежде всего психической болезнью, из него удалили всю герменевтическую составляющую. Теперь воспринять случай Москвина иначе как шок и болезнь нельзя: нам предъявлена патология (шизофрения параноидальной формы), предполагающая разрыв в понимании. Более того, общество отказывает некроманту в гуманистическом терапевтическом лечении типа психоанализа и применяет к нему карательную психиатрию, осуществляя таким образом расчеловечивание.

Его трансцендентные стремления признали подлежащими искоренению, в то время как ряд других трансцендентных стремлений (например, христианских) властью поощряется и даже составляет ее компонент. Таким образом, карательная психиатрия берет на себя функции инквизиции, искореняя неугодную форму трансцендентных стремлений. Такую же функцию она нередко брала на себя и в советском государстве по части уничтожения в гражданах «вредных» идеологий.

Это модерный дисциплинарный инструмент: именно в ту эпоху грех был заменен на болезнь. Раньше человек в своем «нормальном» или «среднем» состоянии признавался содержащим и зло, и добро. Зло или грех могло увеличить свое присутствие в пористом «Я» любого человека за счет вселения духа или в результате личных поисков блага, которые завели человека на сторону Дьявола. Это, что называется, могло случиться с каждым, а во втором случае зло даже приобретало некоторые достойные уважения черты, черты великого заблуждения. Но в обществе эксклюзивного гуманизма человек либо болен, либо здоров. И если он болен, то ничего достойного в этом нет, скорее всего он предрасположен к этому за счет своей наследственности. Поэтому его надо изолировать и искоренить болезнь. При этом генетическая связь болезни с грехом невольно придает болезни характер постыдного.

Если судить Москвина с духовной/религиозной позиции, то его опыт можно рассматривать как заблуждение или даже поиски блага, которые зашли в тупик. Но в секулярный век «определенные человеческие борения, вопросы, задачи, трудности, проблемы переносятся из нравственного (духовного) регистра в терапевтический… Истории Люцифера нет места в этиологии этого состояния» [26]. Происходит триумф терапевтического. Москвину официально отказано в понимании и герменевтическом подходе. Общество применяет к нему устаревший модерный инструмент дегуманизации.

Я не хочу сказать, что поведение Москвина общественно приемлемо. Я просто попытался обратить внимание на его внутренний опыт. И составляющие этого опыта не настолько необычны, как может показаться с первого взгляда. Век подлинности предполагает, как минимум, внимание к мировоззрению крайне индивидуализированных членов своих обществ. Если в модерном дисциплинарном обществе самореализовавшимся считался нормализованный человек, то в эпоху экспрессивного индивидуализма мы больше не можем считать, что делаем людям одолжение, подвергая их нормализации. Это ни хорошо, ни плохо, просто меняется фон, что предполагает, в частности, трансформацию механизмов достижения людьми чувства духовной полноты.

Но общество отказалось признать что случай Москвина — это эксцесс общего фона, проявив тем самым нелюбознательность, дискурсивную незрелость, неготовность и нежелание сталкиваться со своими собственными проблемами лицом к лицу. А ведь его опыт — это довольно показательный пример витиеватой секулярности и таких же путей духовности в пост-атеистической России [27]. Общество объективировало Москвина, применив к нему устаревающий арсенал дисциплинарного расчеловечивания [28], и именно в этом я вижу проблему. Ведь опыт жестоких дисциплинарных нормализаций эпохи модерна, который всегда обеспечивался религиозным или моральным мессианством, предупреждает: «Мы будем сражаться против осей зла и сетей террора, а потом обнаружим, к собственному удивлению и ужасу, что мы порождаем зло, которому себя решительно противопоставили» [29].