Введение

Размышления о возможности Контакта с инопланетными цивилизациями, с разумными существами из других звездных систем и сопутствующие им переживания ушли из массового сознания, оставшись или в немногочисленных научно-фантастических фильмах, или в чуть менее немногочисленных работах специалистов по проекту SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence — общее название проектов и мероприятий по поиску внеземных цивилизаций и возможному вступлению с ними в контакт). [1] Но и на кинопродукцию, и на специализированные исследования реакция остается довольно сдержанной, ведь просмотру фильмов обычно посвящается лишь тот свободный вечер, который больше нечем занять, а результаты проекта SETI часто влекут за собой «трезвый» вывод: «Что ж, уже полвека мы посылаем сигналы в космос и сами прослушиваем его: результатов ноль – значит, и нет там никого». (Популярна также шутка: то, что никто не выходит с нами на контакт, и является лучшим доказательством разумности инопланетных цивилизаций.)

Многие, не только неспециалисты, скептически относятся к результатам SETI и уже сегодня спешат сделать вывод о неуспешности проекта. Подробное опровержение такого вывода изложено в книге Александра Панова – я его только резюмирую ниже. От себя добавлю одно: в какой-то степени этот вывод даже закономерен по одной фундаментальной причине – полной несопоставимости привычных землянам масштабов пространства, времени, количества и масштабов космических. Сознание землянина – редко перемещающегося даже на несколько тысяч километров, например, в рамках трансконтинентального перелета – не способно без многолетней «муштры» соотнести привычные своему опыту расстояния с тем, которое, скажем, отделяет нас от ближайшей к Солнцу звезды (4,2 световых года). Тем более непредставимо и несопоставимо ни с чем «мерным человеку» расстояние до ближайшей соседней галактики (2,5 миллиона световых лет). А расстояние до границ наблюдаемой Вселенной так же непостижимо, как понятие «бесконечность». Та же ситуация, понятно, и с временными масштабами: как может разумное существо, чья жизнь редко превышает сотню оборотов планеты вокруг ее звезды, соотнести с чем-то в своем непосредственном опыте время существования этой планеты (например Земли, что составляет 4,5 миллиарда лет) или время, прошедшее с Большого взрыва (примерно 14 миллиардов лет)? То же самое и с размерами и количествами: как представить сто миллиардов материальных тел (минимальная оценка количества звезд в нашей галактике), каждое из которых в миллиард раз больше тебя?

Мы привыкли к уютным масштабам своего города, редко – страны, совсем редко – планеты, поэтому нам и кажется, что результаты исследований за 50 лет в рамках программы SETI нескольких тысяч звезд – это достаточное основание для рационально обоснованного пессимизма.

Однако трезвый взгляд на возможность контакта предполагает, что мы должны учесть плотность звездного населения в окрестностях Солнца, попытаться приблизительно оценить количество «подозрительных» звезд в этих окрестностях и не менее осторожно оценить возможное количество разумных цивилизаций в галактике. После этого вывод получается такой:

«Для того, чтобы с гарантией обнаружить партнера по контакту, нужно достаточно продолжительное время держать под постоянным мониторингом на всех разумных частотах и во всех физических типах каналов (радио, оптические…) все подозрительные звезды внутри сферы радиусом 2000 св. лет. Так как плотность звездного населения в окрестностях Солнца составляет около одной звезды на 8 кубических парсек, то такая сфера содержит порядка 108 [сто миллионов] звезд. Даже если считать, что лишь одна из 100 звезд является подозрительной, то это означает необходимость непрерывного мониторинга 106 [миллиона] звезд». [2]

До завершения такого мониторинга вывод о нашем одиночестве не будет строго обоснован. Учитывая, какое для него понадобится количество материальных ресурсов, энергии и времени, можно сделать еще два вывода.

1. Поиски внеземных цивилизаций еще даже не начались (это один из главных тезисов книги Панова).

2. Парадокс Ферми (с одной стороны, есть веские основания предполагать существование в галактике множества технологически развитых цивилизаций, с другой – мы не наблюдаем ни малейших признаков их существования) имеет очевидное разрешение, см. выше.

Но все эти в общем и целом хорошо известные выводы я изложил только для того, чтобы был понятен контекст моего тезиса, основанного на предположении, которое, как кажется, еще никому не приходило в голову.

Проблема скорости света

При всем многообразии концепций, методов, выводов, предложенных проектом SETI, есть, пожалуй, одно убеждение, разделяемое всеми (это, так сказать, «аксиома SETI»): даже если контакт возможен, он будет односторонним, «монологическим». Причина – один из самых непреложных законов природы: ничто не может двигаться быстрее скорости света. Значит, ответ на любое сообщение, посланное даже к ближайшим звездам, пришел бы, учитывая огромные расстояния и время, необходимые для их преодоления, не ранее, чем через десятилетия и даже почти наверняка – через столетия, тысячелетия, «миллионолетия»… Не только конкретный коллектив разумных существ, пославших сообщение, но, скорее всего, и сама цивилизация за все время своего существования не дождется ответа, – это аксиома, «принцип послания в бутылке», признаваемый всеми.

Что же, с этим принципом в такой формулировке нельзя не согласиться. Скорость света невозможно превысить, этот конец шкалы скоростей нам не преодолеть – тут не может быть двух мнений. Но ведь есть и другой конец этой шкалы!

Концепция Замедления

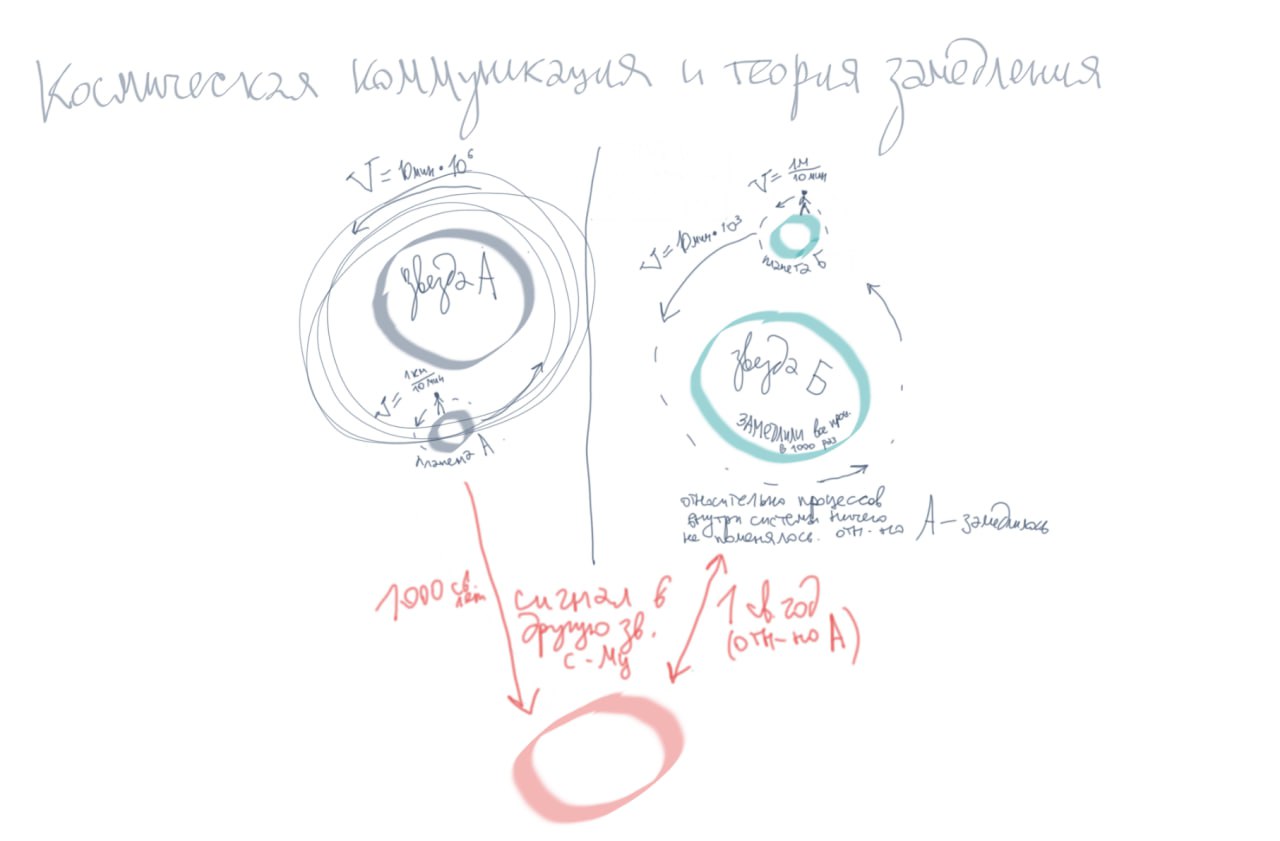

Представим, что в далеком будущем некая технологически и социально (об этом ниже) сверхразвитая цивилизация примет решение – именно для возможности вступления в космический диалог – замедлить все свои процессы, скажем, в 1000 раз. Чтобы понять, что произойдет после, проведем мысленный эксперимент.

Представим две совершенно одинаковые звездные системы, А и Б, в каждой из которых вокруг звезды вращается одна планета. На них обеих пешеход за 10 минут проходит 1 километр (цифры здесь и далее условные, взятые только для пояснения идеи). 10 минут – это, допустим, одна миллионная времени оборота планет А и Б вокруг их звезд.

Если наша гипотетическая сверхцивилизация далекого будущего замедлит все процессы (тотально все) в своей звездной системе Б в 1000 раз, то для ее пешехода ничего не изменится: за его 10 минут, одну миллионную времени оборота планеты вокруг звезды Б, он пройдет 1 километр. Но для наблюдателя с планеты А за 10 минут, одну миллионную обращения планеты А вокруг звезды А, пешеход с планеты Б пройдет в 1000 раз меньше – 1 метр.

Теперь представим, что с обеих планет послан сигнал на объект, удаленный от них на 1000 световых лет. Он придет туда через 1000 световых лет, 1000 оборотов планеты вокруг звезды – так будет это для обитателя планеты А. Но для жителя замедлившейся планеты Б сигнал достигнет цели через один оборот планеты Б вокруг звезды Б – через один год. (И постареет он на один год, потому что деление клеток и все другие процессы во всех системах происходят в 1000 раз медленнее.) Для наблюдателя с планеты Б скорость света «увеличится» в 1000 раз.

Из этого понятно, что если представить замедление не в тысячу, а в миллион раз, то обмен сообщениями с объектами, удаленными даже на сотни и тысячи световых лет, будет таким же стремительным, как у нас сегодня с собеседником в мессенджере, даже если он находится на другом континенте. Если, конечно, цивилизация-партнерка тоже замедлится в соответствующей степени (частью гипотезы является предположение, что на определенной стадии развития большинство цивилизаций будут практиковать Замедление). Чем радикальнее замедление, тем «быстрее» для замедлившейся цивилизации сигналы будут достигать удаленных объектов.

Анабиоз

Надо сказать, что некий «прообраз» концепции Замедления – это технология анабиоза, одна из самых распространенных идей в научной фантастике и футурологии, но не только: уже сегодня тела нескольких десятков людей хранятся в состоянии глубокого охлаждения («криоконсервация»).

Но это только смутный прообраз – если присмотреться, то между ними есть кардинальные различия. Анабиоз – это остановка, пауза, пробел. Замедление же для представителя замедлившейся цивилизации не только не приводит к остановке, но, возможно, и вообще ничего не изменит в «повседневности».

Но гораздо важнее тип социальной организации решившейся замедлиться цивилизации, ее социальные условия. Непременным условием Замедления является уровень не только технологического, но и общественного развития. В анабиоз отправляются лишь некоторые – улетающие в дальний космос, ожидающие возникновения еще не изобретенных лекарств, скучающие в своем времени и желающие взглянуть на будущее «темпоральные туристы» и т.д. Замедление же необходимо исключительно для «любви к дальнему», для диалога с «сестрами и братьями по разуму»: его можно совершить только всем вместе; оно может стать одним из высших проявлений «общего дела», если использовать понятие Николая Федорова; оно не может быть только «проектом ученых», если повторить другую его формулировку.

Даже монолог в космосе – отправление и получение сообщений-в-бутылке – требует, чтобы цивилизация перешла на более высокий, чем наш, уровень развития. Потому что, во-первых, одни только поиски собеседника требуют гигантских ресурсов даже по меркам гораздо более развитой цивилизации, чем наша, как отмечено выше. А во-вторых, и это главное, космическая коммуникация может быть следствием только избытка, а не нехватки. Еще один из центральных тезисов Александра Панова состоит в том, что, каких бы огромных трат ни стоил поиск инопланетных сообщений, землянам рано или поздно неизбежно придется пойти на эти траты для решения некоторых своих земных проблем. [3] Я попытаюсь этот тезис оспорить, поскольку считаю его одним из проявлений такого спорного и шаткого основания надежды, как технооптимизм.

На что мы можем надеяться

Технооптимизм основан на вере в то, что некая новая технология будет настолько хороша, что ее широкое распространение приведет и к решению наших социальных проблем, «излечит» наши общественные болезни. Вспомним, например, мечту о том, что радио- и телепередачи благодаря массовому недорогому оборудованию будут доступны каждому и это принесет свет просвещения в самые глухие углы, в самые тиранические общества, так что Истина с помощью техники, неудержимо распространившись по планете, сделает невозможными основанные на невежестве и обмане насилие и угнетение. (Потом этот технооптимистический архетип совершил второе пришествие в виде интернет-эйфории.)

Ошибка технооптимизма коренится – как это бывает – в верной самой по себе констатации: о технике отдельно и об обществе отдельно можно рассуждать только в абстракции высокого уровня; конкретно же всегда надо говорить о техносоциальном, социотехническом агломерате – то есть сложнорасчлененном внутри себя единстве. Речь и орудия труда возникли в коллективах представителей рода homo, развивались и развиваются там, и этот комплекс всегда останется социотехническим, техносоциальным целым. Отсюда возникает почти непреодолимое искушение заключить, что раз технологию от общества так же трудно отделить, как скелет от мягких тканей у живого человека (оставив его в живых), то прогресс техники не может не привести к прогрессу общества. [4]

В другое время помечтаем о тех типах общественного устройства, где это действительно так, но пока мы живем и в обозримом будущем будем жить в классовых обществах. Обществах, чей гомеостаз накрепко связан с отношениями подчинения между различными классами и с необходимостью поддержания и укрепления этого подчинения.

Пожалуй, мы можем представить абсолютно нейтральную в социальном отношении технологию, но это никак не отменяет того факта, что хоть сколько-нибудь пригодная к изменению общества технология сразу окажется под пристальнейшим вниманием власть имущих. И будет не только бдительно контролироваться, но и «апроприироваться» этим классом, неизбежно превращаясь в символ привилегий, инструмент контроля и оружие. Это уже произошло с результатами технологического взрыва конца XIX – начала XX века: автомобиль мгновенно стал танком, аэроплан – бомбардировщиком, а кинематограф и радио – средствами «промывки мозгов».

Допустим, мы завтра услышим, что получили сообщение из космоса, поддающееся расшифровке и обеспечивающее земную науку работой на столетия, – потушит ли это хоть один конфликт, пылающий сегодня на планете? Надеяться на это так же наивно, как полагать, что можно успокоить взбесившегося павиана, прочитав ему монолог Гамлета; как ждать, что твоей нищете положит конец внезапно найденный толстый кошелек; как жаждать внезапной смерти развязавшего бессмысленную войну тирана, то есть мечтать о счастливом «шансе», о везении. (То, что от этих бесплодных мечтаний никто не может избавиться, является возможно наследием тех многих тысячелетий, когда выживание человека в равной степени зависело – как в охоте, так и в земледелии – и от умения, и от везения.)

На поле контроля над технологиями власть имущих нельзя переиграть по определению: они потому и власть имущие, что контролируют общественное целое. Поэтому вырвать какую бы то ни было технологию из их рук (увы, и интернет тоже), поставить технологию на службу общественному прогрессу, а не социальному контролю, можно только тактически и временно.

Неравенство как технология

Да, техносоциальная, социотехническая комплексность – это факт, но в классовом обществе эта комплексность всегда будет связана с техносоциальной асимметрией: технологий, власти, технологий власти, контроля всегда будет больше у власть имущих. У субалтернов есть только одно преимущество (вернее, оно может быть, а может в какой-то момент и вовсе отсутствовать) – это стратегическая солидарность. Именно стратегическая: тактическая солидарность возможна (и действительно периодически «включается») и среди власть имущих. Но в мире, в котором все явления и процессы моделируются согласно идеалам справедливого товарного обмена на свободном рынке (точное определение овеществления по Лукачу), то есть в обществе, принципиально основанном на конкуренции и где, значит, по определению невозможна победа для всех, где всегда будут выигравшие (меньшинство) и проигравшие (все остальные), – солидарность власть имущих обречена всегда оставаться временной и тактической.

Понятно, что среди мечтающих о таком мире, где свободное развитие каждого будет условием свободного развития всех и где не будет классов и государств, возможна наконец солидарность стратегическая, то есть самопожертвование и альтруизм как фундаментальный принцип человеческих взаимоотношений. Я предлагаю в этом смысле понимать старый лозунг, так долго когда-то вдохновлявший миллионы и так прочно забытый сегодня: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Понимать как призывающий сегодня не только и не столько даже к организации как таковой, сколько к стратегической солидарности, не столько к «структурности», но сегодня и завтра призывающий прежде всего к этому все еще новому и редкому эмоциональному и этическому строю души. Организация должна стать следствием эмоции, а не наоборот. Потому что это «наоборот», как в страшном сне, все превращает в зловещий шарж: настойчивость – в тупое упрямство, гибкость – в беспринципность, любовь – в культ личности тирана.

Единственный шанс тех, кто в основании социальной пирамиды, – в широком, как можно более широком распространении стратегической солидарности как самой массовой эмоции. Это еще один аспект техносоциальной асимметрии: конечно, солидарность, даже стратегическая, без технологий вряд ли победит, но технология, даже самая чудесная, – одна не победит точно; даже отсутствие контроля над ключевыми технологиями в условиях массовой стратегической солидарности будет означать, что ничего еще не потеряно. (Хотя, когда глядишь, как потрясающе эффективно работают глобальные пропагандистские механизмы во всем мире, все чаще в голову приходит тревожная мысль: не проскочили ли мы уже точку невозврата, тот момент, после которого даже самая массовая стратегическая солидарность уже не может противостоять прочно контролируемой хозяевами жизни пропаганде, распространяемой самыми изощренными технологиями? Или же эта солидарность уже просто не в состоянии возникнуть в этой ситуации тотальной и круглосуточной «промывки мозгов», о чем с тревогой писали мыслители Франкфуртской школы уже с 1950-х годов и что еще раньше предвидел Джек Лондон, назвав «железной пятой».)

Учитывая все вышесказанное, надо трезво понимать: классовое общество (которое не может решить даже гораздо менее затратную и более насущную проблему голода на планете в XXI веке) не станет тратить колоссальные средства на поиск Контакта. Но, даже если Контакт свалится «с неба даром», оно будет полученную информацию фильтровать, пряча то, что покажется власти мало-мальски ценным, и стремясь превратить ее в оружие и средства контроля. Думать иначе – значит впадать в технонаивность, которой следует противопоставить технопессимизм: никто не даст нам избавленья, ни Бог, ни царь, ни некая чудесная технология и не инопланетная передача, – мы должны добиться освобождения своими собственными руками. [5]

Отсюда еще один вывод: по-настоящему настойчиво, не жалея никаких ресурсов и времени, искать цивилизацию-собеседницу (а не просто спорадически тыкать булавкой в карту звездного неба) будет только общество, построенное на иных принципах, нежели честная конкуренция на свободном рынке. (Чтобы услышать, надо сначала измениться, а не наоборот.) Это такое общество, где стратегическая солидарность стала настолько привычной и естественной, что ее просто «не замечают», [6] как рыба «не замечает» воду, пока не окажется на суше. Оно основано на гармонии («симфонии») общего и частного, где общее – это сверхаддитивная коллективность «общего дела» мириадов ярких личностей, а индивидуальность в ней сверкает так потому, что видит и понимает себя как часть целого: оттого внешние аппараты принуждения (государство) нужны человеку в этом обществе, как той же рыбе – зонтик.

Такое общество невозможно? Конечно, нашей суетливой цивилизации гешефтмахеров, живущей по правилу «Время – деньги», трудно представить такое будущее. Да, может быть, мы на Земле такое общество уже не сумеем создать, увы. Но тогда невозможны будут системные поиски Контакта, как и он сам. А поскольку речь сейчас идет именно о Контакте, давайте вообразим, что такое общество на нашей планете возникло.

Среди многих задач свободной цивилизации будущего, которые можно попытаться представить уже сегодня, я хочу выделить в этой статье только две.

1. Овладение временем, а не пространством; решение проблемы конечности разумного существа и его мимолетности на фоне «большого времени» Вселенной вместо поиска путей ее «колонизации», «полетов человека в космические дали», «расселения его по галактике» и т.д. (В другом аспекте это означает кардинальное повышение ценности каждой конкретной личности. Если цивилизация в целом еще кое-как контролирует свое время, то отдельная личность больше всего напоминает парашютиста с нераскрывшимся парашютом – она за те считанные десятки лет, что ей отведены, редко вообще успевает что-либо осознать и прожить хотя бы несколько счастливых дней.)

2. Поиск Контакта; неизбежность и закономерность стремления вслушиваться во Вселенское целое; стремление включить свой голос в «гармонию небесных сфер».

Внимание на время

Идея Замедления пришла мне в голову, когда я работал над книгой, посвященной кроме всего прочего, Николаю Федорову и Валериану Муравьеву [7] – двум мыслителям, которые первыми, пожалуй, задумались о времени как главном предмете интереса разумного существа, первыми поставили перед разумной цивилизацией задачу экспансии во времени, а не в пространстве (Федоров формулировал ее как воскрешение мертвых, Муравьев – как овладение всей полнотой времени). [8]

Ведь, если вдуматься, проблему пространства решает уже живое, но до-разумное существо, уже первый организм, научившийся передвигаться, избегая неблагоприятных условий окружающей среды и находя благоприятные. Космическая ракета – это в каком-то смысле лишь очередное достижение на этом древнем пути. [9]

Конечно, контроль над временем «предвосхищается» и до-разумными существами, которые в ходе эволюции делают ставку то на быструю смену поколений, то на увеличение продолжительности жизни отдельной особи. Но подлинный контроль над временем, может быть, даже всеобъемлющий, – это задача разума: в этом вряд ли могут быть сомнения. (Некоторые философии вообще утверждают, что время, собственно, и возникает вместе с разумом, а я бы сказал, что до-разумные существа «не замечают» времени, существуя в нем, как рыба в воде, не замечая среды своего существования). И вступление в космический диалог с помощью Замедления – одна из самых захватывающих перспектив будущего подлинно разумной цивилизации. [10]

Потому что на пересечении конкретной технологии овладения временем и присущей разуму «интенциональности к диалогу» как раз находится Замедление, которое кажется здесь связанным преимущественно с этическим усилием – и только во вторую очередь с собственно технологией, в отличие от «технологической магии» вроде машины времени или сверхсветовой скорости. Поэтому гораздо более близким аналогом (и опять же предвосхищением) Замедления является не анабиоз, а переход на «летнее время», перевод часов ради согласования биологических и природных ритмов. Гипотеза состоит в том, что разумная цивилизация далекого будущего, достигшая невообразимо высоких уровней развития, на каком-то этапе поставит перед собой такую грандиозную цель, как согласование временных масштабов конкретных коллективов разумных существ и временных масштабов удаленных друг от друга звездных систем, может быть, даже галактик, а может быть – и удаленных друг от друга регионов Вселенной в целом.

Тогда цивилизация, замедлившаяся ради вступления в космический диалог, станет цивилизацией интенсивной экстенсивности, которая, как сформировавшаяся и развитая личность, будет способна обуздывать до-разумные импульсы ради концентрации ресурсов и решения поставленных задач, – в отличие от инфантильного пока человечества, цивилизации экстенсивной интенсивности, которая испокон веков стремится забраться как можно дальше, чтобы опять натворить там то же самое (устроить, например, свалку).

Разум возникает, развивается и существует во взаимодействии, диалоге, взаимосогласованности двух и более homo. [11] Разум – это сетевой феномен, если воспользоваться модной терминологией: он «распределен» между субъектами, существуя не «над», а «между» представителями коллектива и цивилизации, он их – наш – «феномен взаимодействия». (Поэтому, в частности, высший политический разум состоит в развитии солидарности; как можно более широкая и интенсивная сеть солидарности – это не прекраснодушный идеализм, а самая что ни на есть естественная эволюция разума как «между-феномена».) При попытке предвидеть хоть что-то о сверхразвитой цивилизации далекого будущего надо возвести это диалогическое взаимодействие / деятельный диалог в высокую степень. И тогда станет ясно, что исходя из самой, так сказать, онтологии разума впереди его ждет настойчивый поиск Контакта и даже фундаментальная трансформация ради него.

Классификации

Советский радиоастроном Николай Кардашев еще в 1964 году предложил получившую широкую известность классификацию внеземных цивилизаций. По ней они делятся на три типа: 1) использующие все энергетические ресурсы, доступные на своей планете; 2) использующие всю энергию своей звезды; 3) всю энергию своей галактики.

Если посмотреть на задачу классификации под углом гипотезы Замедления, Контакта-диалога, то можно предложить аналогичную систематизацию, но не в энергетическом, а в «темпоралистическом» аспекте. Можно предположить, что цивилизации делятся на три «хронотипа»: замедлившиеся до степени свободного общения в пределах галактики; до возможности межгалактического общения; до возможности общения во Вселенной в целом. [12]

Когда обитатели Солнечной системы переведут свое время на галактическое, они, возможно, услышат, что наша галактика давно наполнена сообщениями так же плотно, как центр мегаполиса в воскресенье наполнен разговорами и сообщениями по мобильной связи. А не воспринимались эти сообщения просто потому, что по нашим сегодняшним меркам были слишком растянуты во времени – нужно, может быть, тысячелетиями собирать и накапливать отдельные биты информации, чтобы получить только несколько «фраз» из идущего издалека «письма».

В свою очередь, такой неспешный тип разговора (взрослые не тараторят, как дети) может являться простой, эффективной и естественной «защитой от дураков». Цивилизации, не преодолевшие рознь и агрессию, основанные на репрессивных отношениях части и целого, не прошедшие «бутылочное горлышко» технологической и техногенной агрессии, замедлиться не могут по определению, а значит, по умолчанию не могут получить доступ в «сеть мобильной связи галактики». Представьте существ, живущих в тысячу раз быстрее вас: они зашли в ваш салон связи, вы только открыли рот, чтобы задать вопрос, а у них уже сменилось много поколений. Вы и рады бы подключить их к разговору, создать им «точку доступа», но, пока вы ее создаете, они уже много тысячелетий как забыли, чего от вас хотели, а может быть, вообще давно повымерли, поубивав друг друга, устроив на прощание маленькую «победоносную» ядерную войну. «Сожалею, но мы не слышим друг друга. Зайдите, когда повзрослеете, пожалуйста».

Еще один (про)образ

Мало кого оставляют равнодушными киты и их способ общения друг с другом. Невозможно не восхищаться этими грациозными существами, плывущими в толще мирового океана и обменивающимися «песнями», – есть данные, что представители некоторых видов способны слышать друг друга на расстоянии в несколько тысяч километров, фактически охватывая своими голосами весь мировой океан. Может быть, и Вселенная является (или способна стать) «океаном», в котором человечество – это не пятидесятидвухгерцовый кит, [13] а «китенок», который когда-то вырастет и поплывет в глубине океана будущего, обмениваясь своими песнями с другими разумными существами, как бы далеко они ни были, – так поднявшись еще выше, от стратегической к космической солидарности, чтобы осуществить на космической высоте, в новой формулировке тот упомянутый уже лозунг из позапрошлого века. И эта новая формулировка будет звучать так: «Разумные существа всех регионов Вселенной, соединяйтесь!»