«Легче вообразить конец света, чем конец капитализма», — писал Марк Фишер, понимая всю отчаянность нашего положения. Хэл Фостер в своей книге Bad New Days [1] присоединяется к этой мысли об отсутствии альтернативы, заявляя о «ненадежности» существования в неолиберальных обществах. «Состояние незащищенности не естественно, а сконструировано — это политическая ситуация, созданная властью, от благосклонности которой мы зависим и к которой можем обращаться лишь с просьбой», — пишет Фостер. [2]

И хотя ненадежность вынуждает человека прибегать к разным проектам установления равновесия и стабильности, критически настроенное искусство способно апроприировать и находить нужный ресурс в этом состоянии. В серии «Нытики, дураки, политики» (Les plaintifs, les bêtes, les politiques) 1995 года Томас Хиршхорн на одну из своих картонок приклеивает плакат конструктивиста Густава Клуциса со Сталиным и рядом от руки выводит: «Помогите мне. Я нахожу этот плакат прекрасным, несмотря на то что сделал Сталин. Что делать?». Политическим героем этого состояния ненадежности становится дурак (le bête). Хиршхорн прямо дает понять, что он причисляет себя к числу таких дураков, ставит себя в дурацкую ситуацию и задает дурацкий вопрос. И эта принципиальная глупость становится демонстративным сопротивлением этой ненадежности. Только дурак постоянно напоминает о будущем, словно маленький ребенок, через каждые пять минут спрашивающий в дороге: «Мы приехали?», «…а сейчас?» Но кто же этот «дурак»? Хиршхорн и Фостер сходятся во мнении: фигура «дурака» вдохновлена безглавцем Жоржа Батая.

В своих философских трудах Батай не перестает подчеркивать, что изначальное состояние человека ненадежно, граница его подвижна, а основания зыбки. Человек выпадает из животного мира, так как сознает свою смертность, но в то же самое время является его частью: «…Смерть не является неизбежной. Простейшие формы жизни бессмертны: рождение организма, воспроизводимого путем деления, теряется во тьме времен». [3] Частичка сифонофоры [4] физически вписана в колонию – более развитые животные утратили способность составлять единое тело, но сформировали уже более сложные социальные организации.

Каждый человек испытывает чувство неизбывной ностальгии по миру, где «составляющий твое существо нескончаемый водоворот сталкивается с водоворотом тебе подобных, образуя с ними обширную, охваченную размеренным движением фигуру». [5] И если «всякий способный обособиться элемент Вселенной предстает как частица, которая может войти в состав трансцендентного к нему объединения, [6] то человек стремится затеряться «во множестве себе подобных, перекладывая заботу о целостности “бытия” на тех, кто занимает центральное положение». [7] И по мысли Батая, власть суверена, утопический проект, капиталистическое накопление или же религия заменяют нам бессмертие, создавая как раз нечто противоположное «ненадежности», становятся костылем и опорой.

Но начало двадцатого века продемонстрировало условность любого подобного проекта спасения от ненадежности. Поэтому Жорж Батай постарался придумать, как спасти человека от отчаяния. Для философа — участника сюрреалистских групп, антифашистского движения «Контратака» (1935–1936), объединения «Ацефал»(1937–1939), научного кружка «Коллеж социологии» (1937–1939) — именно сообщество поможет преодолеть проклятие индивидуального существования и стать «точкой разрыва и сообщения», [8] способной на «сопротивление двум набравших в то время силу в Европе движениям: сталинскому коммунизму и фашизму». [9]

Но в 1939 году Жорж Батай понял обреченность любых своих попыток как стать основателем, так и частью сообщества. 20 октября — практически через два месяца после начала Второй мировой войны — он отправляет своим товарищам по журналу «Ацефал» уведомление: «Прошу вас считать себя свободными от любых связей со мной. Я останусь один; убежден, что такое решение лучше для обеих сторон». [10] Через некоторое время он приступает к сборнику «Сумма атеологии» и пишет его на протяжении всей Второй мировой войны, находясь в оккупированной Франции практически в полном одиночестве. Каждая из частей цикла обращается не только к чисто философским проблемам, но носит отпечаток происходящего с философом: «Внутренний опыт» (опубликована в 1943 году) отражает переживание собственной ничтожности и отчаяния, «Виновный» (опубликована в 1944 году) — страх войны и окружающую бессмысленность, «О Ницше» (опубликована в 1945 году) — нарождающуюся надежду, когда война уже идет за освобождение Франции.

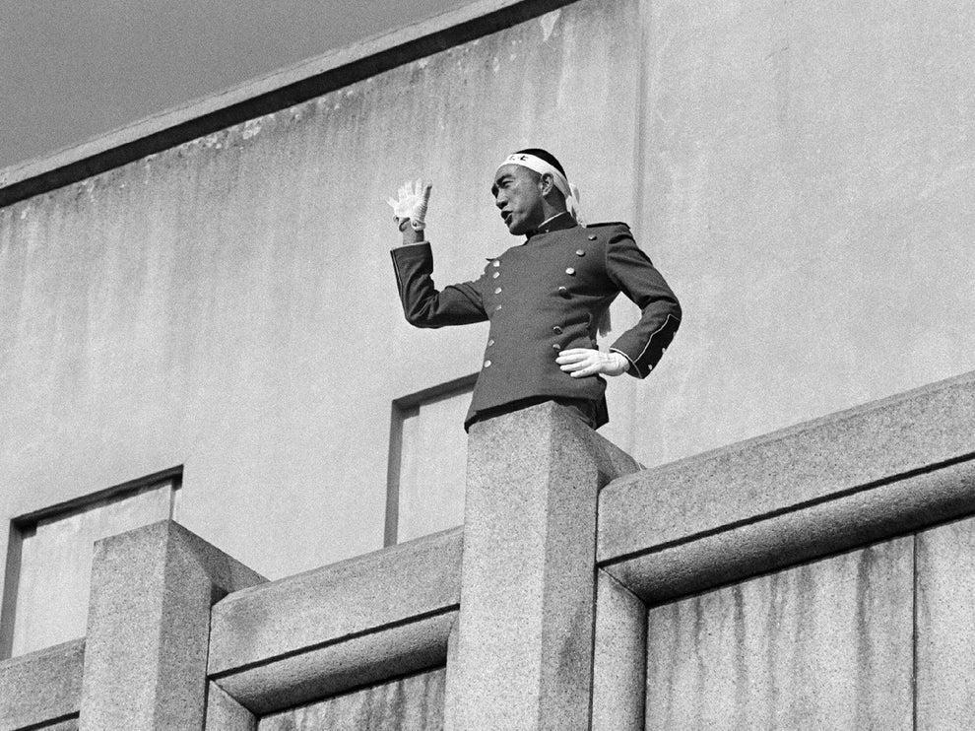

Во «Внутреннем опыте» Батай наслаждается ненадежностью, нехваткой внешнего ему Абсолюта, пытается найти выражение этому отчаянию, рационализировать и ограничить его. Так он заявляет: «Лишь провозгласив принцип: “Внутренний опыт сам и есть авторитет”, я могу преодолеть эту немощь. Ум разрушил необходимый для опыта авторитет; теперь же, решительным жестом, человек заново овладевает областью возможного, причем это не прежняя, ограниченная возможность, а самый предел возможного». [11] И дальше сокрушается: «Неужели я первый почувствовал, что человеческое бессилие может свести с ума?». [12] Его затея с сообществом «Ацефал», не содержащим никакого центра, кроме невинной жертвы, провалилась, — по одной из версий, никто не захотел стать палачом. Но он не был единственным, кто совершал подобные попытки.. Заговор «Общества щита» японского писателя Юкио Мисимы также обернулся не чем иным, как театрализованным пшиком, хотя и с большим успехом, — голова модерниста и вправду была отсечена.

Эта фундаментальность отчаяния тематизируется и современным искусством. Художник Сэм Дюран (Sam Durant) в своем проекте «Пропаганда действием» (Propaganda of the Deed) 2011 года для Galleria Franco Soffiantino в Турине создает из пьемонтского мрамора серию бюстов известных анархистов: Эрико Малатесты, Савери Мерлино, Карло Каферио, Мари Луиз-Бернери, Джине Лучетти, Энрике и Рикорадо Флорес Магонов, — а вместо вечных стел и обелисков выставляет мраморные кубы с выбитыми манифестами, скульптуры пороховых мешков и ящиков с патронами. Иными словами, он трансформирует анархистскую традицию в привычную партийную меморабилию, подтачивающую претензию на революционность. Или, например, Анатолий Осмоловский в своем проекте «Это вы сделали? Нет, это вы сделали!» (2014) выставил на пиках головы революционных теоретиков и практиков, напоминая о трудных остановках в, казалось бы, линейной логике истории.

И отчаяние, и глупость, и ненадежность отсылают к батаевской проблеме нехватки, к вечным попыткам ее разрешить. Эти попытки философ описывает как сообщение, но не как послание, а скорее, как стремление к сообществу. Для него человек оказывается неполноценным, точно так же, как и частичка синофоры, а сообщение — слабой попыткой устранить разрыв: «Чувство сообщничества — в отчаянии, безумии, любви, мольбе. Нечеловеческая, буйная радость сообщения, ибо это отчаяние, безумие, любовь, ибо во всем пространстве нет ничего кроме отчаяния, безумия, любви, да еще и смех, головокружение, тошнота, самоутрата вплоть до смерти». [13] Сообщество для Батая — это один плюс возможный гость. В подтверждении интуиции, что именно онтологическая незавершенность индивида становится началом для сообщения, Батай пишет следующие строки в «Виновном»: «Незавершенность, рана, боль необходимы для сообщения. Завершенность противоположна ему. Для сообщения нужен изъян, “дефект”; оно, как смерть, проникает через брешь в броне. Для него требуется совпадение двух разрывов — во мне и в другом». [14] Здесь важно подчеркнуть, что наличие другого индивида для сообщения необязательно, для Батая, например, это стремление было выражено в «Сумме атеологии».

Но что, если к Жоржу Батаю в его одиночестве «Суммы атеологии» примкнут другие такие же отчаявшиеся? Ответ на этот вопрос дает Жан-Люк Нанси. Именно он понял, как конструируется сообщество индивидов, утративших надежду на надежность мира и получивших свободу от тоталитарного проекта. «Непроизводимое сообщество» он начинает с признания того, что в двадцатом веке мечта Маркса об обществе производителей «собственной сущности в виде труда и произведений» [15] не состоялась. Все принесенные жертвы привели лишь к тоталитаризму или, в более осторожной трактовке Нанси, к «имманентизму», который представляет из себя «экономическую связь, технологические операции и политическое объединение (в единое тело и под одним руководством)». [16] Пролетариат обеспечил себе бессмертие в этой имманентности: на великих стройках, на восточном фронте или на фордистских фабриках, — так и не овладев продуктом своего труда.

Жан-Люк Нанси заключает, что смысл состоит не в компенсации принесенных жертв, но в том, чтобы обратить внимание на сообщество как невозможность жертвовать во имя чуждой тебе имманентности. То есть батаевская нехватка и отчаяние у Нанси становятся принципиальной невозможностью насильственной универсальности: «…он настаивает на понятии единичностей или сингулярностей (singularité). Последние не предшествуют сообществу, а скорее, появляются одновременно и формируют сообщество в самом событии этого появления. Корни сообщества Нанси видит в невозможности имманентизации, т. е. в невозможности Одного (Un). […] Само бытие сообщества делает имманентность или тотальность невозможной, а сообщество – неизбежно множественным». [17] Если для Батая сообщество — это сообщение практически в одиночестве, то для Нанси — встреча бесчисленного множества людей, дорожащих собственной смертностью, разрушающих «автаркию абсолютной имманентности в ее закрытости или пределе». [18] Сообщество «не образует связей высшей, бессмертной или транссмертной жизни между субъектами», [19] а смерть каждого из них не преображает «мертвых в некую субстанцию или в некий субъект, будь то родина, земля или родная кровь, нация, освобожденное или воссозданное человечество, абсолютный фаланстер, семья или мистическое тело». [20]

«Непроизводимое сообщество» Нанси не предлагает никакого проекта, кроме непосредственного присутствия единичностей в со-бытии: «сообщество распределения — это сообщество единичностей, касающихся друг друга, но при этом конституируемых самим разделением. [21] Эта формулировка напоминает нам об авангардной коллажной эстетике. Действительно, отдельные элементы, вырванные из идеологического контекста и помещенные в новые условия, создают совершенно новую композицию, определяемую как раз «разделением». И подрывной потенциал коллажной эстетики, восхваляемый журналом October, как раз и состоит в явности такой склейки. Нанси же при этом подчеркивает, что такая склеенность достигнута сегодня не только в изобразительном искусстве, но и политически за счет «ненадежности» современного мира и невозможности возвращения в имманентность.

В журнале Documents [22] Жорж Батай говорит, что «музей — это колоссальное зеркало, в котором человек, наконец-то созерцая себя во всех формах и находя себя буквально предметом удивления, предается экстазу, выражаемому в художественных журналах». Но если в зеркале отражается отчаявшийся человек? Тогда батаевские отражения, преломления и удивления заземляются в пространственных разделениях, о которых нам говорит уже Нанси, что напоминает нам о ворохе специфических подходов в современном искусстве, мысленных экспериментов и предложений встреч. Ненадежный музей — это разбитое зеркало, отражающее фрагментированную, не сводимую к единству реальность.

Группа «Город Устинов» создает территорию без реальной географической привязки, символически цепляясь за несуществующий сегодня топоним. [23] Но им важна не историческая память, а чисто спекулятивное понимание этой точки, отраженной в паспортной графе «место рождения». Это вымышленное пространство — микротерритория «Город Устинов» — доступно для гостей: туда проникают люди, объекты искусства и музеи. В своем недавней выставке «То, что еще не случилось» группа пригласила к сотрудничеству несколько десятков художников, каждый из которых мог принести свой «микромузей». А по окончании выставки любой из посетителей мог выбрать и приютить понравившийся ему экспонат. Любая ситуация, возникающая в процессе работы микротерритории «Город Устинов», отражает положение каждого временного участника в пространстве выставки, не приводя их к внешнему идеологическому единству.

Другой пример — выставка-эссе Николая Смирнова «Смерть, бессмертие и силы подземного мира». [24] Разные артефакты, свидетельства и художественные работы отражают, как сосуществуют вместе представления о хтонических силах земли. На фотографии Юрий Дмитриев сидит рядом с грудой черепов в Сандормохе, дальше — кадры из оперативной разработки с куклами некроманта Анатолия Москвина. В видеоинсталляции Ирины Филатовой «Подземный музей вечности» подводится некоторый итог — все будет заморожено во льдах и зафиксировано в своих границах.

Ненадежные музеи являются спекулятивным пространством, подобным человеческому сообществу, хоть и лишенном реальной воли. Попасть сюда могут абсолютно любые сингулярности (как объекты, так и персонажи), а не только близкие по взглядам люди. Любая возможность для существования в настоящем, любая социальная композиция без включения их в универсальность, пример сосуществования и солидарностей должна быть представлена, потому что, в конечном итоге, все это служит делу мира. Но при этом ненадежный музей никак не скрывает свое отчаянное положение, не пытается сгладить коллажные склейки или же свести все к идеологическому единству.