В 1925 году Пит Мондриан получил заказ на реконструкцию внутреннего убранства одной из комнат в доме немецкой покровительницы искусства и коллекционерки Иды Бинерт. Бинерт пригласила художника поработать над оформлением комнаты, отведенной под библиотеку и кабинет после того, как в том же году приобрела одну или несколько работ Мондриана на выставке в дрезденской галерее Kühl und Kühn. К тому времени Бинерт успела завоевать репутацию опытного коллекционера искусства: в 1905 году ей удалось приобрести гравюры Дюрера и офорты Рембрандта, а современное искусство она начала собирать в 1911 году. [1] Дочь состоятельного коммерсанта и жена успешного промышленника, Ида обладала достаточными средствами, чтобы поддерживать многих художников-авангардистов, среди которых были Шагал, Кандинский, Клее, Малевич и Мохой-Надь. [2] В начале 1920-х годов она подружилась с Эль Лисицким и, очевидно, по совету будущей жены Лисицкого Софи Кюпперс она впервые приобрела работу Мондриана. Именно Кюпперс организовала выставку Мондриана в галерее Kühl und Kühn, вскоре после которой при посредничестве Лисицкого Мондриана пригласили оформить комнату в доме Бинерт в Плауэне, что на окраине Дрездена.

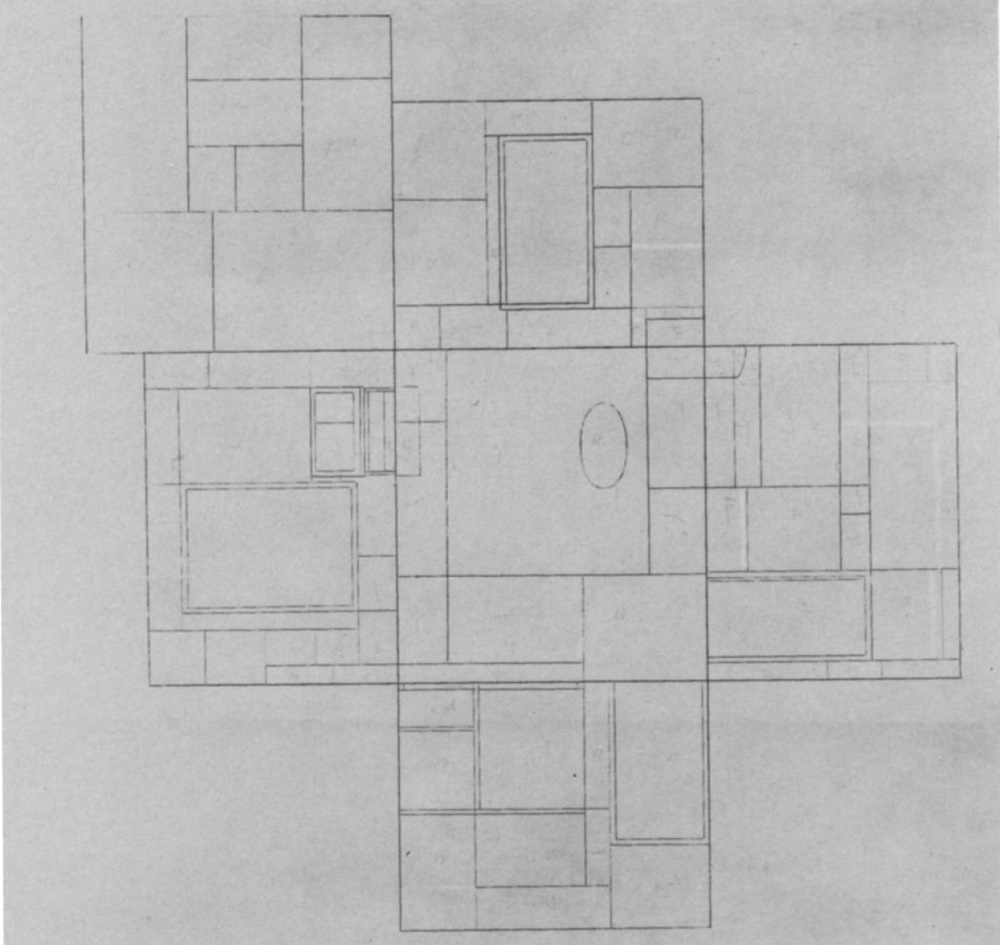

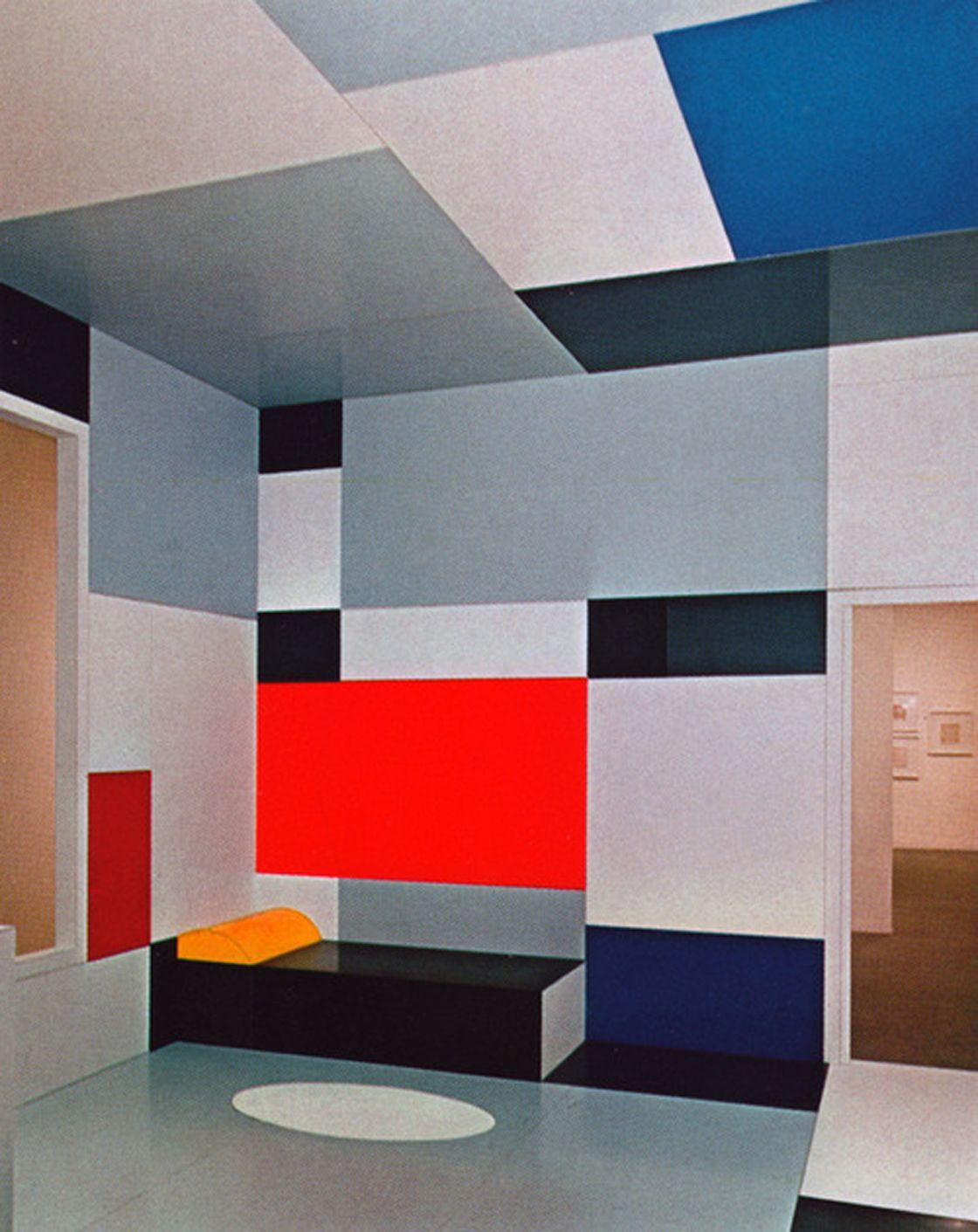

Мондриан никогда прежде не бывал в этой комнате, поэтому, вероятнее всего, ему пришлось опираться на архитектурные планы и описания, которыми его снабдила хозяйка дома. Возможно, именно это обстоятельство определило его замысел: прежде всего, он придумал новый облик комнаты с точки зрения пространственного распределения прямоугольных форм. Таким образом, работа над дизайном комнаты началась характерным для творческого метода Мондриана способом: как и в своих набросках для станковой живописи, художник сначала делал черно-белый рисунок из линий с подписями, указывающими будущее расположение цветовых блоков. (Илл. 1) В данном случае кроме чернил и карандаша Мондриан использовал белую гуашь как корректирующий прием, чтобы замазать линии и изменить границы нескольких прямоугольных участков. Этот план в виде раскрытой коробки или архитектурного куба, который художник хранил всю жизнь, сегодня находится в одной из западно-германских коллекций. Это единственный рисунок для интерьера комнаты в доме Бинерт, местонахождение которого было в общем и целом известно исследователям творчества Мондриана и De Stijl. Он лег в основу полноразмерной модели той самой комнаты, созданной из формайки в соответствии с замыслом художника нью-йоркской галереей Pace в 1970 году, тогда как сам интерьер, придуманный Мондрианом для библиотеки Бинерт, так никогда и не был реализован. (Илл. 2)

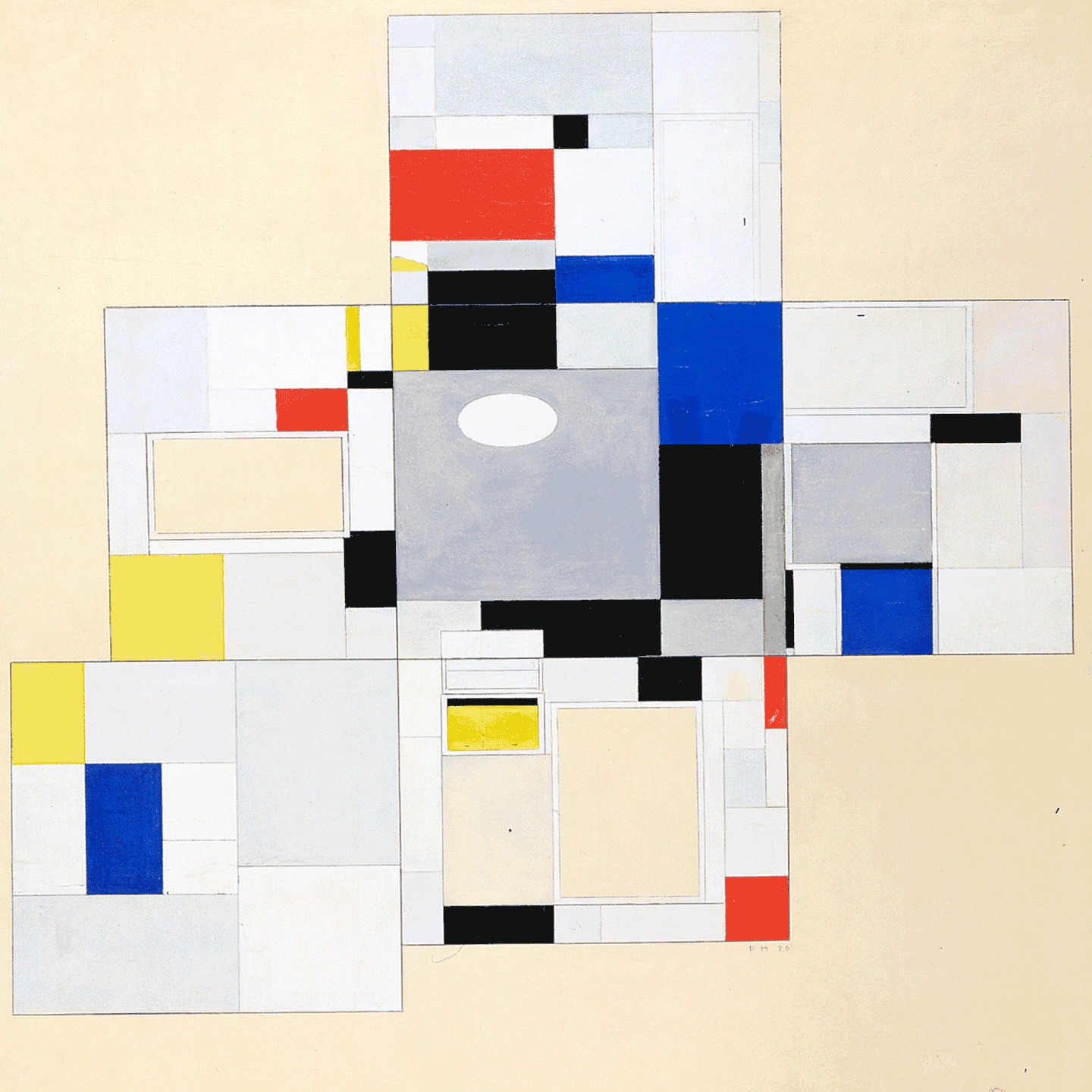

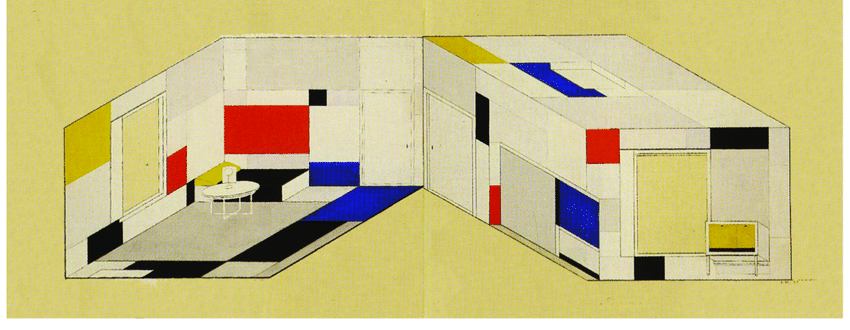

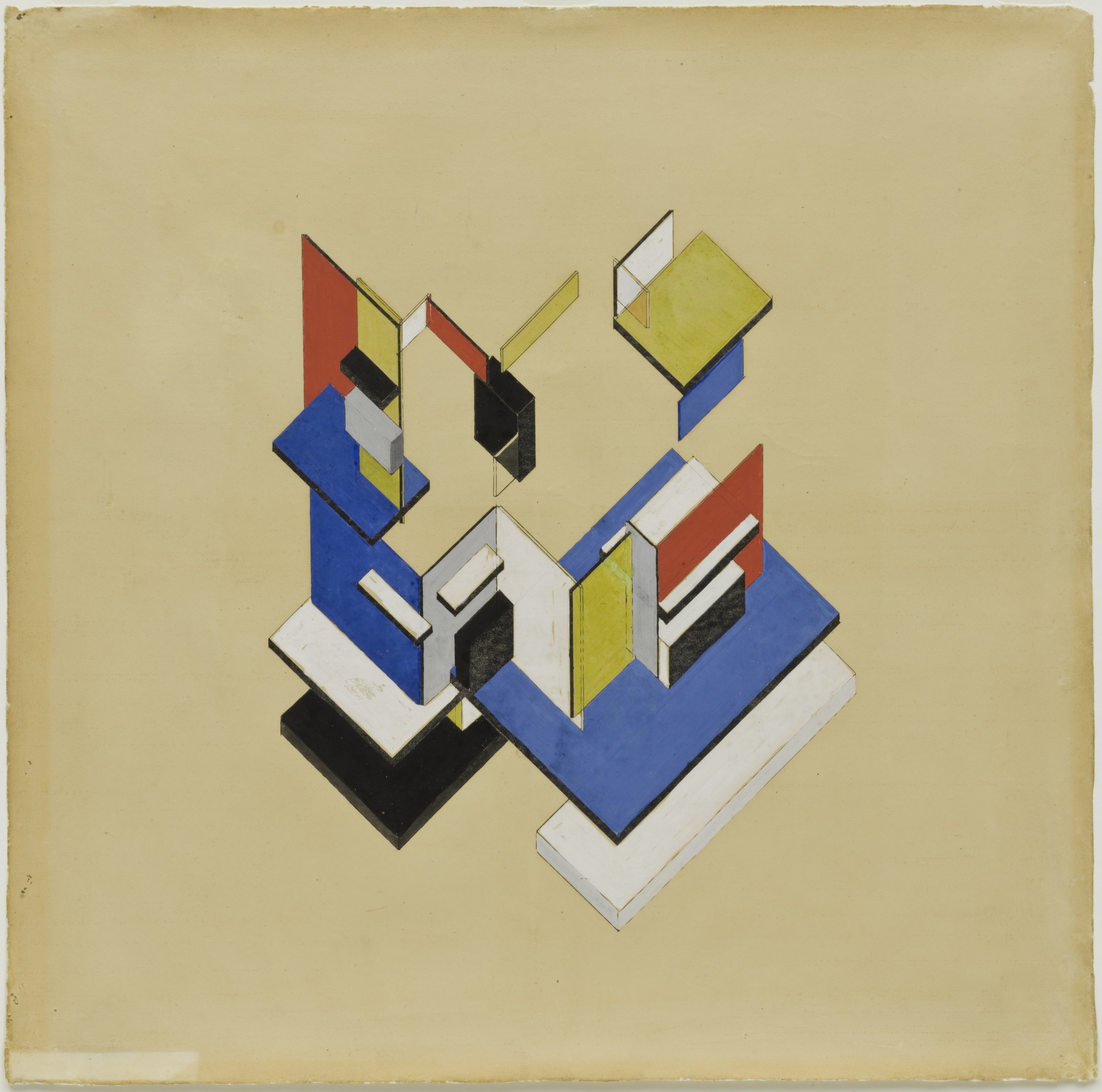

Недавно [3] в Гравюрном кабинете в Государственных художественных собраниях Дрездена были обнаружены три впечатляющих цветных рисунка для интерьера Бинерт. Как и описанная выше версия, выполненная чернилами и карандашом, один из только что обнаруженных рисунков, сделанных чернилами и гуашью, представляет собой раскрытую коробку архитектурного плана, в котором все шесть поверхностей комнаты изображены в виде плоских четырехугольных панелей. (Илл. 3) Два других дрезденских рисунка – аксонометрические виды, у которых нет аналогов в творческом наследии Мондриана, потому что в них нет строгой плоскостности плана на листе. Вместо этого художник применил технику архитектурного наброска, включающего проекцию в 30 градусов, которая позволила продемонстрировать комнату в масштабе в трех измерениях. Один вид показывает две стены и потолок, видимые снизу, а второй – две оставшиеся стены и пол при взгляде сверху (Илл. 4–5).

Несмотря на то, что аксонометрия подразумевает использование перспективы (а Мондриан последовательно ее избегал), в данном случае он решил прибегнуть именно к ней, возможно, потому, что она помогала ему создать иллюзию трехмерного пространства, одновременно сообщая точную информацию о масштабе большинства элементов в предлагаемом проекте интерьера. Вероятно, Мондриану показалось необходимым предоставить хотя бы какие-то виды предполагаемого интерьера заказчице, чтобы она могла составить свое впечатление о том, как будет выглядеть готовая комната. В то время как традиционная перспектива основана на единственной, стационарной точке схода и воспроизводит оптическое изображение сходящихся параллельных линий и предметов, размер которых уменьшается пропорционально расстоянию, на котором они находятся от переднего плана, в аксонометрии «параллельные прямые действительно параллельны… нет никаких точек схода, а следовательно, никакого уменьшения, предмет не меняет размер или свои габариты в зависимости от своего расположения или расстояния [от переднего плана]… Это рисунок плана помещения и фасада, но в несколько искаженной форме». [4]

На решение Мондриана нарисовать аксонометрические виды комнаты, вероятно, также повлияли похожие рисунки Тео ван Дусбурга, сделанные несколькими годами ранее. Безусловно, на протяжении нескольких лет (во время Первой мировой войны, да и после нее) Мондриан был довольно тесно связан с ван Дусбургом, ведь в то время он был одним из главных авторов, печатавшихся в журнале De Stijl, который ван Дусбург начал издавать в 1917 году. В стиле ван Дусбурга-рисовальщика очевидно сильное влияние Мондриана, но в сфере дизайна интерьеров он был куда более опытен и изощрен, чем Мондриан, который без сомнения был прекрасно осведомлен об архитектурных проектах ван Дусбурга.

Может показаться, что первоначальный подход Мондриана к разработке дизайна интерьера для Бинерт перекликается с его картинами того же периода. [5] При помощи тонких черных линий он превращает поверхности почти квадратного помещения, включая кровать, закрытый книжный шкаф и комод, в прямоугольные плоскости. Затем он наносит цвета основного спектра, черный, белый и несколько оттенков серого на каждый элемент комнаты, полностью закрашивая каждую прямоугольную поверхность так, что разделительные линии внутри комнаты становятся практически не видны – в отличие от его картин, в которых разделительные линии четко прорисованы. Тем не менее, нельзя не восхититься четкой строгостью горизонтальной и вертикальной композиции интерьера, которую нарушает лишь небольшая лампа и овальный столик, которые Бинерт попросила Мондриана включить в проект. [6] Остальная скудная меблировка кажется вдавленной в стены в попытке вписать ее в общий дизайн, выполненный в духе неопластицизма. Таким образом, Мондриан создал определенный градус напряжения между трактовкой потолка, пола и стен как индивидуальных, плоскостных композиций, напоминавших его станковую живопись, и ориентировкой на реальное, трехмерное пространство, в котором все эти поверхности будут взаимодействовать.

Цвета, которые Мондриан выбрал для комнаты, – красный, желтый и синий – используются довольно умеренно: каждый цвет встречается в четырех местах, и эти окрашенные пространства продуманно распределены ассиметричным способом так, чтобы оживить оставшиеся формы, выполненные в технике гризайль. Самое большое пространство одного цвета – красный прямоугольник на стене, размещенный над кроватью во всю ее длину, который самой силой зрительной стимуляции и колористического воздействия как будто отрицает любую возможность покоя и отдохновения на этом ложе. Утонченная оркестровка тональных величин – на которую Мондриан лишь намекает в аннотированном штриховом рисунке, проводя различия между gris (серым) и gris clair (светло серым) – обретает небывалую мощь в дрезденских гуашах. Присмотревшись внимательнее, мы обнаруживаем три оттенка серого, каждый из которых, очевидно, соответствует, согласно цветовой теории Мондриана, одному из основных цветов. Сопоставляя эти разнообразные оттенки серого с цветными, черными и белыми прямоугольниками, Мондриан смог добиться сложного взаимоотношения тонов и активного взаимодействия форм, которые невозможно адекватно передать никакой черно-белой репродукцией. Осознавая это, сам художник попросил поместить соответствующее пояснение рядом с рисунками при первой их публикации в 1927 году. [7]

Гуаши, выполненные Мондрианом для интерьера Бинерт, очень похожи на проекты дизайна столовой авторства Жоржа Вантонгерло, датируемые 1926 годом. Как и Мондриан, Вантонгерло делает архитектурный план своего интерьера в виде раскрытой коробки, и два аксонометрических вида помещения практически идентичны аксонометрическим проекциям Мондрианом: одна представляет собой вид на две стены и потолок снизу, а на другой мы видим две стены и пол сверху. Хотя оба проекта объединяет множество общих деталей, интерьер, разработанный Вантонгерло, куда более консервативен, чем мондриановский. Бельгийский архитектор выбрал для своего проекта массивную мебель и расставил ее более симметрично с учетом колористического решения стен – обширных поверхностей ничем не разбавленного цвета. Они напоминают окраску стен в мастерской Мондриана в начале 1920-х годов, к которой Вантонгерло частично приложил руку. Вантонгерло навещал Мондриана в Париже в начале осени 1925 года, то есть примерно в то время, когда Мондриан начал работать над проектом дизайна салона в доме Бинерт. [8]

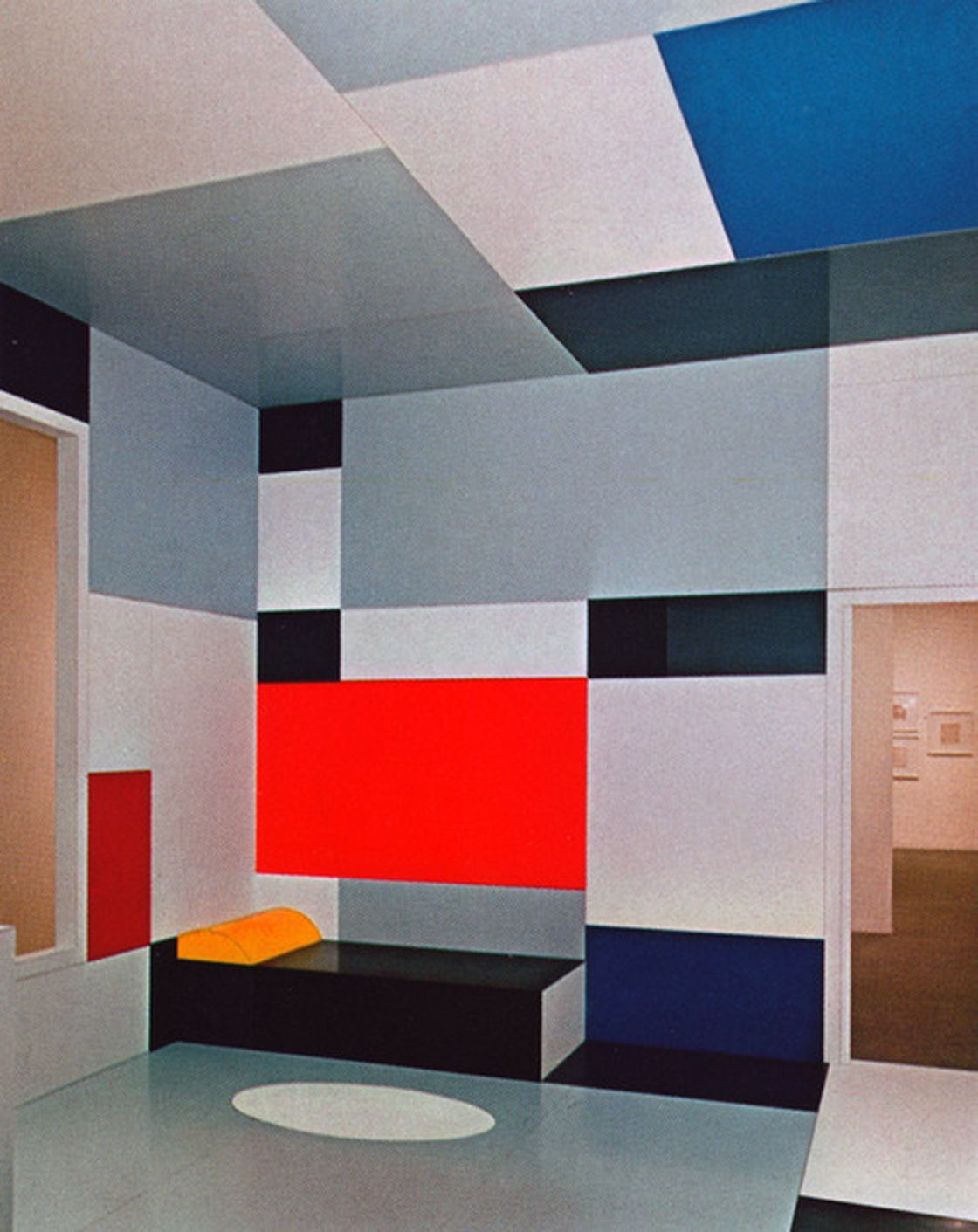

Очевидно, Мондриан чувствовал, что для успешной реализации его проекта интерьера он должен лично руководить работами. Из-за неурядиц с деньгами он не смог лично приехать в Дрезден, чтобы приступить к работе, и писал заказчице: «Не думаю, что кто-то еще сможет руководить работой». [9] Это особенно любопытно, если вспомнить, что когда в 1970 году была создана модель этой комнаты из формайки, ее механистичность как будто намекала на глубокое несоответствие этой репродукции множеству нюансов первоначальной концепции Мондриана, которые в ней не удалось воспроизвести. Однако в дизайне Мондриана нельзя не заметить определенную напряженность и скованность, некое жесткое, безличное качество, которое усугубляется резкой угловатостью кровати (которая прочитывается даже в авторском наброске) и решением спрятать все книги за неопластическим фасадом книжного шкафа. Мондриан не позаботился о подходящем столе, рабочем месте или стульях, так что трудно представить себе, как комната должна была бы выполнять свою функцию кабинета, если только хозяйка не перенесет сюда свою мебель. [10] Когда Эль Лисицкий впервые увидел фотографии проекта, разработанного Мондрианом, его тоже смутила кажущаяся безжизненность пространства: «Я ожидал чего-то более ясного. Все это куда больше напоминает его ранние работы, чем совсем недавние. И снова получилась комната из натюрморта, комната, которую нужно рассматривать в замочную скважину. Если Ида Бинерт решится воплотить в жизнь этот дизайн-проект, он безусловно станет свидетельством работы [Мондриана]. Может быть, законченная комната произведет более сильное впечатление». [11]

Таким образом, хотя модель из формайки не до конца соответствует намерениями Мондриана – например, авторы реконструкции ошибочно приняли овальный столик за круглый ковер рядом с кроватью – она все-таки передает представление о той натюрмортной жесткости, о которой говорят Лисицкий и другие, особенно применительно к репродукциям проектов Мондриана-дизайнера.

Реконструкция модели комнаты Бинерт из формайки была задумана как практическое воплощение идеи современной, машинной архитектуры, которой придерживались и Мондриан, и ван Дусбург, и многие другие художники и архитекторы 1920-х годов. Однако в то же самое время модели не удалось передать экспериментаторский, эволюционный дух, ту самую субъективную индивидуальность, которые, собственно, и превратили мастерскую Мондриана в такое оживленное, наполненное энергией пространство. [12]

Какая ирония! Мондриан хотел создать неопластическую среду из современных материалов в соответствии с современными научными технологиями, похожую на его собственную мастерскую, которая служила источником вдохновения в его работе над дизайном интерьера дома Бинерт. [13] Но дело в том, что его мастерская «состоялась» как успешная интерьерная композиция именно потому, что создавалось без участия машин и без применения научных технологий: пространство интуитивно сложилось и развилось под его руководством. «Не было ни программы, ни символов, ни «геометрии», ни измерительной системы, лишь интуиция, путем проб и ошибок определявшая совокупность взаимоотношений в пространстве», и ровно тоже можно сказать и о неопластической живописи Мондриана. [14] Вот почему в отличие от модели интерьера Бинерт, выполненной из формайки, мастерскую Мондриана неизменно отличал очень личностный дух, некоторая доля интимности, несмотря на строгость, с которой Мондриан в любой момент стоял на страже ее композиционного устройства. Остается лишь гадать, удалось бы Мондриану достигнуть того же впечатления в библиотеке-кабинете, будь у него возможность лично реализовать свой проект.

Три выполненных чернилами и гуашью рисунка для интерьера Бинерт под общим названием «Гостиная мадам Бинерт в Дрездене (Salon de Madame B…, a Dresden) были опубликованы в 1927 году в специальном номере французского журнала Vouloir, посвященного ambiance («атмосфере»). [15] Эти рисунки сопровождали эссе Мондриана «Дом – улица – город», которое задавало тон всему номеру и представляло собой наиболее убедительное обсуждение неопластической среды и ее ценности для современного общества. И Мондриан, и De Stijl тесно сотрудничали с журналом Vouloir в середине 1920-х годов. Примерно в это же время редактор журнала Феликс дель Марль превратил гостиную своего дома в неопластическое пространство наподобие того, что спроектировал Мондриан для салона Бинерт. [16]

Феликс дель Марль был эклектичным художником и до Первой мировой войны был тесно связан с движением футуристов. Его «обращение» в неопластицизм произошло около 1925 года, и он до конца жизни сохранял острый интерес к теориям сред, разработанным Мондрианом и объединением De Stijl. В 1951 году в журнале L’Art d’aujourd’hui вышла его статья на эту тему, в которой дель Марль для иллюстрации своего тезиса хотел использовать один из аксонометрических рисунков Мондриана для Бинерт. [17] Кажется, ему не удалось получить фотографии оригиналов, местонахождения которых ему было неизвестно. До Второй мировой войны они хранились у Иды Бинерт, которая позднее передала их дрезденскому музею, который до 1953 года официально не вводил их в свое собрание. [18] Поскольку сами рисунки оказались для дель Марля недоступны, ему пришлось использовать одну из черно-белых репродукций в журнале Vouloir. Эта история помогает объяснить несколько странных особенностей одного рисунка интерьера Бинерт, появившегося на рынке в апреле 1979 года. (Илл. 6) [19]

В этом рисунке пространство самого дизайн-проекта идентично по размеру репродукции мондриановской гуаши, опубликованной в журнале Vouloir. Более того, конфигурация его прямоугольных панелей точно соответствует конфигурации пространства на репродукции в Vouloir. Примечательно, однако, что композиция не совпадает ни с аннотированным линейным рисунком Мондинара, ни с версией того же аксонометрического вида комнаты, выполненного цветной гуашью, который более чем в два раза превосходит ее размером. (Илл. 5) Когда в 1951 году рисунок был опубликован, на нем, кажется, отсутствовали инициалы P.M., которые сейчас видны в нижнем правом углу. Само по себе это обстоятельство ни о чем не говорит, потому что карандашная подпись Мондриана PM 26 в нижней части дрезденской гуаши на репродукции в журнале Vouloir тоже не была видна. Но все вышеперечисленные обстоятельства и тот факт, что рисунок не содержит ни намека на цвет, можно объяснить лишь предположением, что дизайн был скопирован с черно-белой репродукции из журнала Vouloir. То, что дель Марль приложил к рисунку руку, становится очевидным, прежде всего потому, что на обратной стороне есть надпись, выполненная его рукой. [20] Более того, первоначально рисунок появился вместе с его статьей в 1951 году и был найден среди его бумаг после смерти дель Марля годом позже.

Дель Марль был вынужден копировать рисунок с неважной репродукции и понятия не имел о тонком, трудно уловимом разграничении пространства над дверью на серую, светло-серую и белую плоскости, которое Мондриан отразил в своих гуашах и в аннотированной версии дизайна. Дель Марль опустил и другие аспекты рисунка Мондриана: например, в его рисунке отсутствует линия, разделяющая фигуру в виде перевернутой буквы «L» в нижней правой части на два прямоугольника, а также исчезла лампа на низком овальном столике. Неровная линия верхнего края стола, разорванная дуга подушки на кровати и разрыв между стеной и полом, где встречаются эти поверхности, свидетельствуют о том, что этот рисунок выполнен не Мондрианом.

С момента своего появления в 1951 году копия дель Марля воспроизводилась по крайней мере трижды, [21] тогда как оригинальные гуаши Мондриана, доступ к которым был затруднен, так и не были точно скопированы с 1929 года, когда они были опубликованы вместе со статьей Тео ван Дусбурга в неизвестном голландском журнале. [22] Два аксонометрических варианта этих гуашей были опубликованы с трафаретным раскрашиванием около 1928 года, [23] а еще в 1963 году при очередной публикации в них были внесены незначительные изменения затушевыванием по краям. [24] До сих пор тот факт, что в основе всех этих репродукций лежали невероятно красивые рисунки внушительных размеров, которые дошли до нас через свои бледные, в прямом смысле, весьма невразумительные и искаженные копии, тогда как местонахождение и размер оригиналов не раскрывалось, безусловно способствовало расхожему представлению о том, что копия дель Марля была на самом деле выполнена самим Мондрианом. Расставив все точки над «i», мы можем полнее и лучше оценить концепцию Мондриана, разработавшего дизайн «салона для Мадам Б.», и признать важность интерьерного дизайна в контексте его художественного пути.

Заказ на создание интерьера для Бинерт совпал с важнейшим периодом в карьере Мондриана. В то время он интенсивно исследовал возможности соотнесения неопластической станковой живописи с архитектурой и дизайном интерьеров. В 1925 и 1926 годах Мондриан создал ряд полотен в форме ромбов: кажется, эта геометрическая форма отчасти привлекла его тем, что позволяла установить особенно прочные отношения между живописной композицией и стеной, на которой эту композицию увидят зрители. [25] В те же годы согласно принципам неопластицизма Мондриан активно покрывал цветной краской стены своей мастерской и мебель. В том же 1926 году вскоре после завершения работы над проектом интерьера для Иды Бинерт Мондриан создал макет с тремя взаимозаменяемыми декорациями для пьесы «Эфемерное вечно», написанной его другом, Мишелем Сефором. [26]

Интерьер, созданный Мондрианом для Бинерт, имел множество общих черт с другими работами художника в области интерьерного дизайна, например, с декорациями, порожденными его стремлением реализовать тотально гармоничную неопластическую среду за пределами пространства его частной мастерской. Однако, ни дизайн для комнаты в доме Бинерт, ни сценические декорации не были реализованы при жизни Мондриана. Художник был подавлен неудачей этих проектов и после 1926 года не брался за проекты интерьерного дизайна, занимаясь исключительно своими мастерскими в Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Однако он продолжил использовать форму ромба для своих живописных полотен, сыгравшую огромную роль в развитии его художественной практики в середине 1920-х годов, потому что эта форма позволяла ему заниматься проблемами, связанными одновременно и с живописью, и с архитектурой. [27] Так что неудивительно, что в своих ромбовидных полотнах Мондриан обращается к проблемам, тесно связанным с теми, с которыми он столкнулся, занимаясь дизайном интерьеров.

Формат ромба, вероятно, вырос из кубистских экспериментов Мондриана с овальными полотнами, которыми художник увлекался в начале 1910-х годов, и в конце концов стал ключевым пунктом в споре Мондриана с ван Дусбургом о роли диагонали в работе каждого из них. Много лет спустя, обсуждая эту проблему с Джеймсом Джонсоном Суини, Мондриан утверждал: «В своих поздних работах Дусбург пытался разрушить статическое выражение диагональным расположением линий в своих композициях. Но через такое акцентирование теряется чувство физического равновесия, необходимое для наслаждения произведением искусства. Разрушается отношение с архитектурой и ее вертикальными и горизонтальными доминантами. Однако если квадратную картину повесить диагонально, как я сам частенько задумывал для своих работ, этого эффекта можно избежать. Только границы полотна расположены под углом в 45 градусов, а не сама картина». [28]

Поздние работы ван Дусбурга, на которые ссылается в этом пассаже Мондриан, представляли собой серию полотен, разработанных на основе нескольких архитектурных проектов, с которыми ван Дусбург был связан в 1923 году. В тот год ван Дусбург сотрудничал с молодым архитектором по имени Корнелис ван Эстерен в работе над дизайном нескольких домов, для которых ван Дусбург и ван Эстерен создали макеты, планы этажей, чертежи экстерьеров зданий и аксонометрические рисунки, представленные на выставке в Париже осенью 1923 года. Ван Эстерен, кажется, главным образом отвечал за архитектурные элементы дизайна, которые ван Дусбург дополнял цветовыми схемами. Впоследствии сам ван Эстерен вспоминал, что создав план одного из домов он оправил ван Дусбургу его аксонометрические проекции, которые тот использовал, чтобы проанализировать или лучше понять архитектуру пространства. [29] Ван Дусбург делал скалькированные чертежи с рисунков ван Эстерена, которые, в свою очередь, служили основной его собственных «контр-конструкций», раскрашенных аксонометрических проекций, при помощи которых он демонстрировал способы применения цвета в архитектуре. (Илл. 7)

Подобно аксонометрическим рисункам, которые Мондриан впоследствии сделал для проекта комнаты Бинерт, контр-конструкции ван Дусбурга тоже создавали впечатление трехмерного пространства. Важная разница между способами применения этой техники наброска двумя художниками состояла в градусе угла проекции, который каждый из них использовал. Мондриан выбрал угол в 30 градусов, что позволяло создать постепенное углубление, отход в глубину, давая художнику больше бокового горизонтального пространства, на котором можно было продемонстрировать расстановку мебели и сам дизайн интерьера. Поскольку ван Дусбурга и ван Эстерена главным образом интересовали архитектурные планы, а не детали интерьеров, им было необязательно смягчать угол регрессии в своих рисунках, так что они могли использовать угол в 45 градусов в проекции, типичный для большинства аксонометрических рисунков. Параллельно с вертикальной осью листа они рисовали линию для обозначения высоты конструкции, а ширину и глубину дома проецировали как диагонали в 45 градусов. Ван Дусбург в последствие доработал эти аксонометрические рисунки, превратив их в «контр-композиции» – именно так он назвал серию картин, начатую им в 1924 году.

В нескольких из его контр-композиционных полотен ван Дусбург ориентирует композиционную структуру прямоугольных форм под тем же самым углом в 45 градусов по отношению к обрамляющему краю холста. Таким образом он отходит от горизонтально-вертикальной ориентации, представлявшей собой фундаментальный композиционный принцип неопластицизма Мондриана. [30] Даже в своих «Ромбах» Мондриан всегда сохранял ортогональное взаимоотношение плоскостных элементов, внося косой угол лишь имплицитно, в пределах опоры полотна.

Хотя свои первые ромбовые композиции Мондриан создал в 1918 году и продолжил исследовать этот формат на всем протяжении своей карьеры, довольно частое использование им формы ромба в 1925 и 1926 годах заслуживает отдельного внимания, потому что оно, как нам кажется, воплощает в себе ответ на контр-композиции, которые примерно в тот же период писал ван Дусбург. Контр-композиции ван Дусбурга имеют прямое отношение к его архитектурным интересам, и ровно также «Ромбы» Мондриана сыграли особую роль в развитии его интереса к проблеме дизайна интерьера. Отдельное удовольствие доставило ему то, что один из «Ромбов» весел в дрезденской студии Грет Палукки – невестки Иды Бинерт и современной танцовщицы. В начале 1926 года Мондриан написал приятелю-архитектору о том, что только что продал за 400 марок одну из своих картин «танцовщице, у которой, как говорят, белая балетная студия, так что теперь мой холст висит там как точка притяжения взгляда, когда танцовщица отдыхает. Довольно мило, не так ли?» [31] Более того, аксонометрические проекции Мондриана для интерьера Бинерт можно интерпретировать как попытку соперничать с контр-конструкциями, созданными ван Дусбургом в 1923 году. Точная природа взаимоотношений между всеми этими работами до сих пор не до конца понятна, однако очевидно, что картины и архитектурные проекты Мондриана и ван Дусбурга включали в себя сложный, многосоставной диалог, который глубоко повлиял на них обоих.

Таким образом образцы интерьерного дизайна, созданные Мондрианом, нужно рассматривать не только в контексте его собственной художественной практики, но и во взаимоотношении с работами ван Дусбурга. Например, стоит отметить, что самый амбициозный проект интерьерного дизайна, разработанный ван Дусбургом, кафе Aubette в Страсбурге, был начат в конце 1926 года. Кафе Aubette стало высшим выражением эстетических идеалов ван Дусбурга и может считаться его финальным заявлением в диалоге, который тот вел с работами Мондриана. Если смотреть на карьеру каждого из них сквозь эту призму, становится очевидно, что проект дизайна, созданный Мондрианом для интерьера в доме Иды Бинерт, обретает куда большее значение, чем можно было представить, думая о нереализованном, отдельном проекте.

Заказ, поступивший от Иды Бинерт, дал Мондриану возможность выразить свои идеи относительно дизайна интерьеров в рисунках и планах, а также описательным языком. В свою очередь, этот процесс, кажется, повлиял на его размышления об отношениях между станковой живописью и их архитектурным контекстом, одновременно усиливая тот акцент, который Мондриан делал на горизонтально-вертикальной структуре, фундаментальной для неопластицизма, как он его понимал. И, наконец, рисунки, сделанные Мондрианом для этого заказа, следует рассматривать в их совокупности как одну из множества иллюстраций той пропасти, которая отделяла его от ван Дусбурга, спор с которым о диагонали в живописи стал одним из отражений различий в их подходах к архитектуре и дизайну интерьеров.

Источник: The Art Bulletin, Vol. 62, No. 4 (Dec., 1980), pp. 640–647.

Перевод: Ксения Кример