1.

Искусство — это то, что называет себя таковым, и одновременно то, что поддерживается инфраструктурой художественного производства. В самом общем виде именно так можно сформулировать принцип, определяющий способ функционирования искусства сегодня. В таком режиме — институциональном и номиналистическом — вынужденно существует не только современное искусство, но и искусство прошлого. Вероятно, именно по этой причине производственники, которые сознательно отказывались идентифицировать себя с художниками (по меньшей мере с теми, кто работал в станковом формате) и пытались порвать с системой искусства как таковой, до сих пор имеют относительно маргинальный статус по сравнению с прочими авангардистами, чьи работы полностью вписаны в западный художественный канон. И хотя этот канон включает в себя работы Поповой, Степановой, Родченко и Татлина, соответствующие визуальному коду модернизма, те концептуальные и политические основания, что сообщили этому коду особую важность в 20-е годы, нередко выносятся за скобки. При этом жизнетворческие интуиции модернистов Серебряного века, в первую очередь поэтов-символистов, также оказываются за бортом в силу невозможности вписать их эстетические установки в сложившуюся на сегодняшний день глобальную систему искусства.

В этом тексте мы попробуем соотнестись с перипетиями культуры первой трети прошлого века иначе и расставить акценты по-другому. Для этого требуется взглянуть на эту культуру из другой точки, творчески помыслив посткапиталистическое будущее и то, что могло бы прийти на смену современному искусству, матрицей которого является прежде всего модернизм, остающийся, несмотря на свои инновации, на выделенной ему институциональной территории, а не авангард, оспаривающий границы искусства и жизни. В таком случае проекты, делающие ставку на радикальные проявления творческой активности человечества — в первую очередь производственничество, а также конструктивизм и космистское жизнетворчество, — приобретают особую важность и требуют теоретического и политического осмысления.

В интерпретациях производственного искусства отчетливо присутствуют две расходящиеся тенденции. С одной стороны, идеи жизнестроительства производственника Бориса Арватова и близких к нему художников-конструктивистов могут рассматриваться в качестве сокращенной и секуляризованной версии уже упомянутого космистского жизнетворчества, родственного русской религиозной мысли. С другой стороны, можно настаивать на исключительно марксистских истоках производственничества, в своем развитии претерпевших влияние философии Александра Богданова. Как правило, эти тенденции противопоставляются друг другу или даже рассматриваются в качестве взаимоисключающих. Однако в определенной перспективе, соответствующей намеченной выше «посткапиталистической» точке обзора, они не просто сосуществуют, а нуждаются друг в друге.

2.

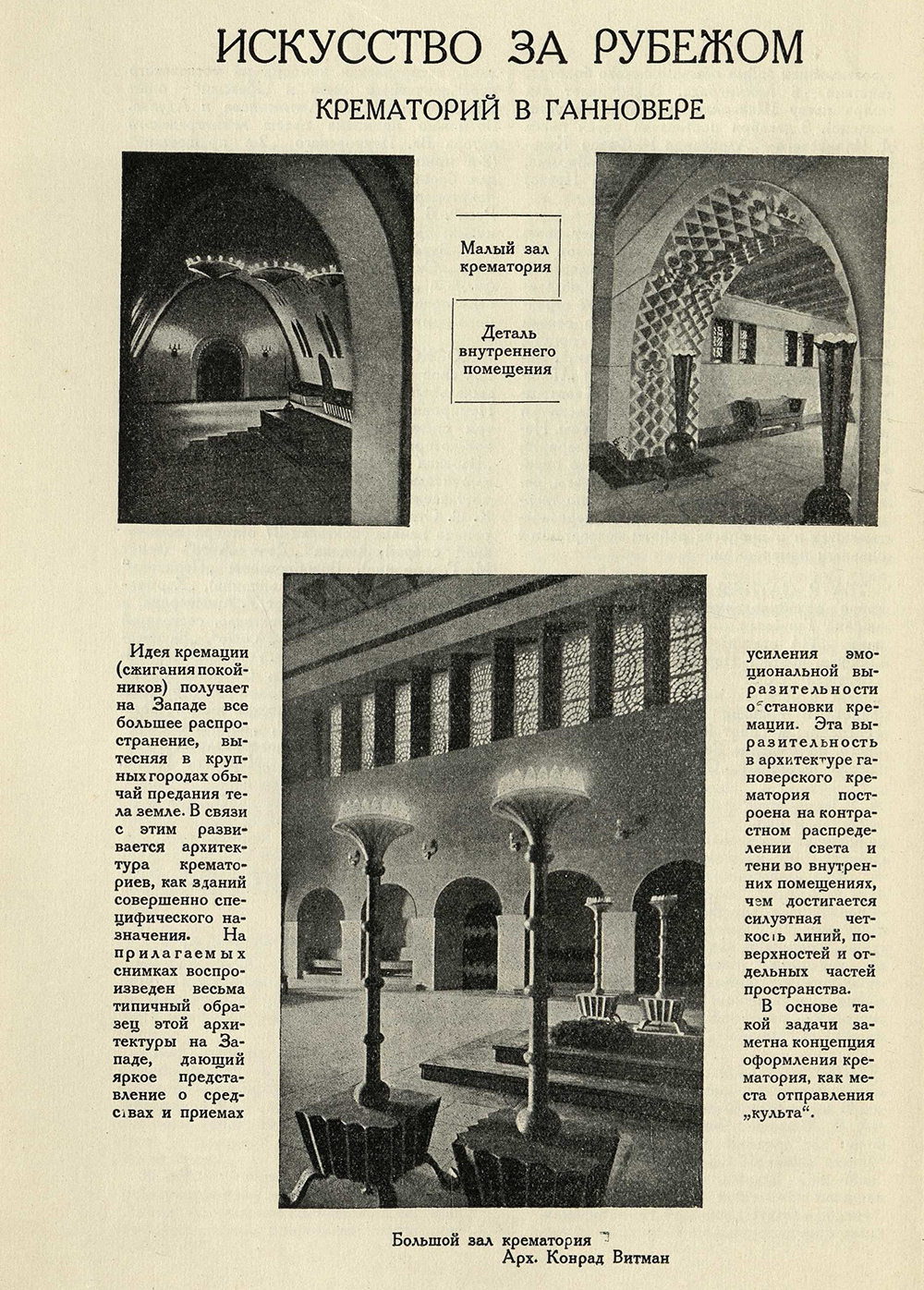

И космистское жизнетворчество, и марксистское жизнестроительство по-своему формулируют проблемы смерти, любви и социальной справедливости как проблемы, стоящие перед всеми и каждым представителем человеческого вида (а в пределе — перед вселенной в целом), и предлагают свои решения. И жизнетворчество, и жизнестроительство полагают себя венцом развития привычного нам искусства — от наскальных рисунков до актуальных художественных практик — и одновременно возвращают искусство к своим корням. И жизнетворчество, и жизнестроительство утверждают, что искусство в какой-то момент вынужденно, под давлением обстоятельств (в первую очередь в силу неодолимости смерти и хозяйственной необходимости, позднее породившей капитализм), выделилось из потока жизни, став репрезентативным. Задача будущего — вернуть искусство назад, к самой жизни. Безусловно, речь идет не о возвращении к фетишу той или иной художественной формы, а о переизобретении искусства как неотъемлемой части жизни на базе справедливого общества и справедливого порядка природы. Это намерение можно найти и у Николая Федорова, пишущего об искусстве, которое рождается из биологического творчества (как прямохождение), но невольно становится репрезентативным перед угрозой смерти (как заупокойный плач и ритуалы погребения).

Ключевое различие между этими двумя способами мыслить предел развития искусства — в масштабе обозначенных вопросов и амбициозности найденных для них ответов. Версия Арватова предполагает, что ограничения искусства в первую очередь вызваны социальной несправедливостью. После разрешения классовых противоречий, породивших отчужденное творчество, художник вновь становится равноправным членом производственного процесса. Дальнейшее развитие искусства не ориентировано на постановку фундаментальных задач (онтологических, эпистемологических и прочих), а завязано на конкретные производственные нужды, — например, на удовлетворение потребительских запросов; на разрешение сложностей, связанных с добычей и использованием различных материалов; на разработку тех или иных инженерных решений. Именно там, где заканчивается эта марксистская проблематика, обозначенная Арватовым, начинается проблематика космистская.

Даже после пролетарской революции и победы над анархией производственных отношений в мире останутся зоны, сопротивляющиеся жизнестроительной организации. Прежде всего это аффекты, то есть психофизические состояния, связанные с глубокими личными переживаниями (главные из которых — любовь и смерть) — состояния, не в полной мере опосредованные общественными отношениями, какими бы гармоничными эти отношения ни становились. Если ни переживания, ни сами аффекты не исчезнут, то не исчезнет и традиционный художественный способ «восполнения» реальности, традиционное станковое, репрезентативное искусство (мотив довольно часто встречающийся у Арватова в качестве объяснения возникновения тех или иных художественных приемов, призванных дать иллюзорное решение реальных проблем): «Поскольку абсолютная организованность практически недостижима, поскольку всегда те или иные элементы неорганизованности сохраняются в личной жизни членов социалистического общества, — постольку можно думать, что изобразительное восполнение останется и при социализме…

В таком художественно организованном самовыявлении и общении личность будет, по-видимому, возмещать свою личную неудовлетворенность» [1].

Таким образом, сфера аффекта остается за рамками организационных усилий творчества. Для Федорова и других космистов все обстоит несколько иначе. Переживание любви и смерти, как правило, находит свое выражение в сексуальных отношениях, представляющих собой древнейший из доступных человеку способ борьбы со смертью. Радикальная регуляция этого переживания посредством устранения его глубинных причин (смертность, разобщенность человечества) — ключевой пункт космистской повестки. В этой связи горизонтом проблем, которые желает объять космистское искусство, выступает устранение биологической специфики человеческого вида, и даже достижение предела эволюционной трансформации Вселенной. Однако необходимым условием возникновения такого рода искусства жизни является разрешение всех социальных конфликтов (неравенства знающих и незнающих, старых и молодых, крестьян и рабочих, эксплуататоров и эксплуатируемых и так далее).

Каким образом можно добиться такого положения дел, ни Федоров, ни другие космисты не сообщают. Считается, что просвещения и участия в «общем деле» будет достаточно. Механизмы взаимоинтеграции искусства, науки, образования, религии, которые удерживали бы интуицию бессмертия, космистами не описаны. У Федорова, избегавшего мистификации задач, поставленных в рамках доктрины «общего дела», провозгласившего в первую очередь научно-техническую победу над смертью и технологическое воскрешение всех когда-либо живших и остававшегося при всей своей религиозности приверженцем материалистических решений, отсутствие описания механизмов трансформации общественного порядка выглядит недосмотром. Интересно при этом, что у близких ему по духу религиозных общественников вроде Владимира Соловьева, Сергея Булгакова и Николая Бердяева, предпочитавших материализму мистическое откровение, имеется иной ориентир и одновременно с этим важнейший индикатор общественных изменений — обожение жизни на Земле как особое духовно-материальное состояние мира и человека [2].

В то же время, глядя из сегодняшнего дня, можно говорить о том, что творчество, предметом которого является биологический субстрат, уже в некотором роде стало открыто художнику: современный science art из малораспространенного и затратного предприятия постепенно становится все более доступной практикой, в рамках которой могут ставиться эксперименты с теми или иными формами жизни, в том числе на уровне их биологической организации [3]. Это, впрочем, отнюдь не означает, что космистская программа реализуется. Если производственничество упиралось в ограниченные возможности индустриального производства первой трети XX века, то в XXI веке космистское требование творчества жизни реализуется без обеспечения необходимого базиса — социальной справедливости. Вероятно, именно для того, чтобы осознать собственные ограничения, жизнетворческая (космистская) и жизнестроительная (производственническая) позиция должны вновь столкнуться друг с другом.

3.

Космистская версия жизнетворчества появилась в результате заметных в российском интеллектуальном контексте дебатов о Gesamtkunstwerk Вагнера. Именно благодаря влиянию его теоретической программы, особо ощутимому в среде русских символистов, возник и распространился интерес к нерепрезентативным формам творчества. Один из вариантов ответа Вагнеру был сформулирован Федоровым в текстах, посвященных разделению художественной деятельности на искусство птоломеевское (искусство подобий) и коперниканское (искусство истинного творчества жизни). Птоломеевское искусство представляет собой создание «мнимых подобий»: фактически речь идет о миметическом искусстве, или, в более широком смысле, об искусстве как особой практике, ограниченной институциональными рамками и довольствующейся мнимым разрешением конфликтов. Коперниканское искусство является деятельным: оно заключается в творческой трансформации реальности с целью технологической победы над смертью и материального воскрешения всех умерших. Федоров также описывает, как осуществляется переход от одного искусства к другому и какую роль в этом переходе играет наука и техника: «Переходом от искусства подобия к искусству действительности, от искусства птоломеевского к искусству коперниканскому должен служить музей всех наук, соединенных в астрономии, то есть музей с вышкою и в связи с храмом-школою, — с вышкою для наблюдения над падающими звездами, то есть для наблюдений над продолжающимся строением мира, а вместе и падением его, а также и для наблюдений метеорических, переходящих в опыт, в действие, чрез обращение военного искусства в естествоиспытательное» [4].

Космистское жизнетворчество в пределе не только достигает материального воскрешения мертвых с помощью науки и техники, но и может повлечь за собой целый ряд мистических и чудесных свершений вроде синтеза материального и идеального, единства неба и земли и даже второго пришествия Христа в образе творца [5]. Очевидно, что марксистская интерпретация творчества жизни представляется кругу космистских мыслителей недостаточной, и в этой связи неудивительно, что производственничество останавливается на полпути [6]. Оно возвращает искусство в жизнь (и даже делает его коперниканским, выражаясь языком Федорова), но при этом ограничивает сферу жизни исключительно организацией нового, максимально пластичного, творчески организованного производства и, как следствие, быта.

Другими словами, как уже было отмечено выше, строительство жизни по Арватову не подразумевает изменения биологических основ человеческого существования. Для Федорова же, наоборот, быт и производство, его обеспечивающее, не самоценны, их изменение не имеет смысла без ставки на трансформацию человека как вида. Быт и производство инструментализируются в «общем деле»; они важны ровно настолько, насколько они способствуют примирению всех социальных и межличностных конфликтов ради достижения главной цели — технологической победы над смертью. Речь идет о творчестве не как об организации уже существующей, хотя и недостаточно упорядоченной жизни, но как о непосредственном, биологическом производстве жизни как таковой.

В коперниканской версии искусства как венце художественной активности по Федорову можно опознать повторение первого творческого поступка, совершенного человеком. Искусство у автора доктрины «общего дела» начинается, когда человек встает на ноги и закрепляет эту мутацию для будущих поколений. В этом эволюционном скачке выражается стремление к преодолению притяжения Земли и природных ограничений, сдерживающих развитие человеческого вида. Эволюцию, борьбу за расширение своих видовых возможностей и трансформацию мира, — все это космисты причисляют к творческой активности, к базовому и важнейшему уровню искусства. Отсюда следует, что переход к жизнетворчеству как воскрешению есть такой же эволюционный скачок, меняющий само представление о человеческом. Очевидно, что в космистской версии эта трансформация не могла бы стать последней. Движение вперед в эволюционном развитии, предполагающее среди прочего творческое изменение представлений о том, чем в принципе является жизнь, должно закончиться творческим преображением всего космоса. Человеческий вид здесь — лишь момент между двумя биологическими мутациями, двумя творческими актами.

4.

В марксистских интерпретациях производственного искусства есть тенденция отрицать какую-либо связь Арватова с космизмом и русской религиозной философией [7]. В данном случае можно говорить не только об отсутствии прямой интеллектуальной преемственности жизнетворческих амбиций, т.е. притязаний на фундаментальное переустройство жизни, но и об определяющем влиянии исторической ситуации: в первые постреволюционные годы искусство нередко воспринималось прагматически, в контексте насущных и ситуативных задач [8]. Стоит отметить и тот факт, что в годы формирования концепций производственного искусства (и тем более чуть раньше, в период концептуализации пролетарской культуры) считалось, что Маркс и Энгельс не выработали собственной эстетической теории — по крайней мере, не выработали в систематической форме. Арватовская концепция «марксистской эстетики» предполагала снятие искусства в промышленности и быту, но такое снятие, которое сопротивлялось бы деградации художественных достижений и давало простор для их творческого осмысления. Иными словами, производственничество было нацелено на то, чтобы жизнь стала такой же высокоорганизованной, как искусство, а вовсе не на отказ искусства от своей сложности и не на его растворение в прагматике и насущных задачах производства. Впоследствии именно эта интерпретация марксистского искусства через конструктивиста Сергея Третьякова повлияет на Вальтера Беньямина: он увидит в творческой деятельности прежде всего различные формы производственной практики, с точки зрения своего ключевого принципа ничем не отличающиеся от капиталистического производства товаров [9]. Стоит оговориться, что в соответствии с позицией Беньямина (как и в случае с близкой к нему позицией Брехта), производственные отношения высвечиваются как бы изнутри искусства, так жизнь в форме осознанного конфликта производительных сил и производственных отношений приходит на прежде абстрактно идеальную, свободную от конфликтов территорию творчества. У Арватова дело обстоит несколько иначе: свобода профессионального художника соединяется с еще косными производственными отношениями, находящимися на территории жизни, художник-инженер идет на производство, а не просто осознает свою деятельность на территории искусства как производство.

Сложно спорить с марксистским анализом Арватова, описывающего постепенное отчуждение творческой деятельности от общественного производства. Однако к тезису о том, что искусство должно отказаться от репрезентации и заняться творческой реорганизацией производства, вопросы возникали в том числе и слева. Так марксистская аутентичность преодоления постреволюционным искусством собственных границ подвергается критике со стороны Михаила Лифшица и близких к нему авторов «течения 1930-х». Как известно, большую часть своей жизни Лифшиц занимался реконструкцией эстетических взглядов Маркса и Энгельса, и, согласно этой реконструкции, истинный смысл искусства по Марксу раскрывается в высоком репрезентативном реализме, который не полностью детерминирован классовой позицией автора. Все, что мы знаем в качестве шедевров прошлых эпох, зачастую рождалось вопреки месту автора в системе общественного производства, то есть вопреки классовой принадлежности.

В этом смысле каждое великое произведение искусства, с одной стороны, предвосхищает эстетику будущего, эстетику свободного коммунистического общества, а с другой, с необходимостью содержит в себе «осадок» исторической эпохи, в которую оно было создано.

Концептуализация марксисткой эстетики, предложенная Лифшицем, которую можно с некоторой долей условности назвать «консервативной», подготовила интеллектуальную почву для становления доктрины соцреализма. Так Лифшиц стал первым теоретиком, осуществившим систематический разбор, который на многие десятилетия очертил круг возможностей советской эстетической теории, в то время как в международном контексте дебаты об отношениях марксизма и искусства лишь набирали обороты [10].

Что касается искусства исторического авангарда и модернизма, то оно по Лифшицу почти полностью состояло из «осадка» эпохи индустриального капитализма. В нем не было ничего, что могло бы превзойти ограничения, накладываемые временем. Следовательно, оно никак не могло претендовать ни на значимость, каковой обладали некоторые шедевры прошлого, ни на силу социалистической эстетики грядущего общества, освобожденного пролетарской революцией. Однако своим главным оппонентом Лифшиц считал «вульгарную социологию» (само наименование и распространение этого термина возникло при его участии) в лице Владимира Фриче, Иеремии Иоффе и других марксистских социологов (в том числе Алексея Федорова-Давыдова и того же Арватова). Они в свою очередь настаивали на том, что культурная продукция полностью детерминирована классовой позицией, в которой находится ее производитель. Это означает, что вплоть до пролетарской революции искусство могло лишь отражать те или иные идеологические искажения реальности, связанные с классовой борьбой [11]. Что касается производственничества, то и оно в 30-е годы получает от Лифшица свою порцию критики. По Лифшицу, в силу своего отказа от репрезентативной функции производственное искусство просто дублирует реальность, теряя определяющую для искусства характеристику — изобразительность, то есть возможность отражать реальность в художественной форме: «Воспроизводя реальность, искусство овладевает ею в фантазии, образует мост между царством необходимости и царством свободы. Наука дает картину господствующей необходимости, в практической жизни наша свобода ограничена историческими условиями, необходимостью труда и страдания. Только искусство переносит нас из царства необходимости в царство свободы, начинающееся по ту сторону целесообразного труда. Это художественное воспроизведение жизни и есть развитие человеческой производительной творческой силы «как самоцель».

Конечно, вместе с развитием разумной стихийности вся человеческая практика будет приобретать творческие черты, приближаться к искусству. Если угодно, сама практика получит гномический характер, перестанет быть грубо утилитарной, эгоистически враждебной или хулиганской, разрушающей все окрест. А наше «истматовское» понимание практики все еще утилитарно в духе «теории эксплуатации» XVIII века, помноженной на «Землю дыбом» Мейерхольда. Диалектическая, творческая практика, конечно, не сводится к чистому созерцанию, но она включает момент созерцания. Это — единство решения и нерешенности, единство единства и противоречия, гармония гармонии и дисгармонии» [12].

С эстетическими оценками Михаила Лифшица можно спорить, однако в знании марксистских текстов ему не откажешь. Действительно, работа с корпусом текстов Маркса и Энгельса и последовательное прочтение соответствующих фрагментов, обнаруживающих их взгляды на искусство, не дает оснований требовать от художественной деятельности обязательного отказа от репрезентативной функции и «снятия» этой функции в производстве. Откуда же тогда это требование возникает у производственника-марксиста Арватова?

Своими интуициями Арватов во многом обязан влиянию «организационной» версии марксизма Александра Богданова [13]. Оригинальное направление богдановской ревизии оформляется уже в начале 1900-х, в период его работы над текстом «Эмпириомонизм». Размышления того периода, фундирующие эстетические позиции Богданова, впоследствии лягут в основу политики Пролеткульта. В первую очередь это требование единства чувственного опыта, достижению которого препятствуют противоречия, свойственные политической и экономической организации производства, — противоречия, которые может ликвидировать лишь пролетарская революция. Опыт, по Богданову, есть онтологическая категория; в нем отсутствует разрыв между субъектом и объектом, психическим и физическим. Психический опыт есть опыт индивидуальный, неопосредованный и плохо организованный; физический — опосредованный и социально организованный. И то, и другое представляет собой лишь по-разному организованные, чувственные формы соотнесенности с миром. В таком случае сфера искусства оказывается лишь частным случаем организационной активности: Богданов прямо пишет, что «красота — это организованность» [14].

Цель классовой борьбы — вернуть цельность опыта: утраченную сначала, при феодализме, в силу развития организации авторитарного типа, а затем, при капитализме, в результате установления анархии рынка и производства, то есть дезорганизации. Так способ, с помощью которого, к примеру, буржуазия (особенно на реакционном этапе своего развития) организует мир, принципиально отличается от способа, который в будущем может использовать пролетарий. Во-первых, пролетарий непосредственно, физически и психически вовлечен в процесс труда, то есть в процесс (ре)организации природы; во-вторых, его деятельность исходит из необходимости устранить дезорганизацию капиталистического способа производства. В этой связи Богданов настаивает на самостоятельной ценности «пролетарской культуры» как особого способа существования в мире: без нее пролетарская революция может выродиться в военную диктатуру на службе государственного коммунизма.

Само искусство остается для Богданова лишь организацией красок на холсте или же букв в тексте, репрезентирующей те или иные проблемы организации как таковой. Так, несмотря на свое стремление интегрировать всякий жизненный опыт в некоторую целостность, Богданов фактически отказывает искусству в возможности полной интеграции [15]. Оно относится прежде всего к «надстройке», а не к «базису», и не проникает в сферу жизни или производства напрямую. В этом смысле искусство представляет собой способ организации организаторов, но не организацией как таковой. Богдановский художник-организатор, безусловно, отличается от художника как оторванного от производства идеолога класса, но отличается недостаточно радикально, для того чтобы поравняться с художником как инженером жизни, описанным производственниками. Здесь Богданов оказывается парадоксально близок не только к марксистской букве, но и к Лифшицу — при всех их существенных различиях (например, свойственное Богданову стремление выделить уникальную культуру пролетариата, равно как и оправдание внимания к трудам классиков исключительно их мастерством для Лифшица были неприемлемы). На уровне интуиций у Богданова прослеживается и критика модернистских направлений в искусстве, и намерение побудить в деятелях Пролеткульта желание учиться у классиков (например, у романтиков, которых можно считать выразителями прогрессивных и даже революционных настроений буржуазии), а не у современных Богданову экспериментаторов — модернистов как выразителей процесса деградации буржуазии как класса. Однако эти интеллектуальные интуиции присутствуют у него лишь в схематичном, или, как сказал бы Лифшиц, «вульгарном» виде: «В искусстве форма неразрывно связана с содержанием, и именно потому «последнее» не всегда бывает наиболее совершенным. Когда общественный класс выполнил свою прогрессивную роль в историческом процессе и склоняется к упадку, тогда неизбежно упадочным становится содержание его искусства, а за содержанием следует, приспособляясь к нему, и форма. Вырождение господствующего класса обыкновенно совершается на основе перехода к паразитизму. Следом за ним идет пресыщение, притупление чувства жизни. <…>

Учиться художественной технике в общем и основном следует не у этих организаторов жизненного распада, но у великих работников искусства, порожденного подъемом и расцветом ныне отживающих классов, — у революционных романтиков и у классиков различных времен. А у «последних» можно учиться только мелочам, в которых они, правда, нередко большие мастера, — но и то с осторожностью, с оглядкой, чтобы, соприкасаясь с ними, не набраться зародышей гниения» [16].

Впрочем, как в случае с Пролеткультом, так и в случае с производственным авангардом завет «обучаться у классиков» не соблюдался. Пролеткульт представлял собой типичное постсимволистское авангардное объединение, которое в отличие от более радикальных коллег по цеху (прежде всего футуристов) и во многом пытаясь следовать наставлениям Богданова, сделало ставку на то, что можно было бы назвать содержанием [17]. Надо сказать, что это содержание выходило из очерченных искусству берегов. Работа с формой, как правило, сводилась у пролеткультовцев к минимуму (в первую очередь сказывалась нехватка профессионального творческого образования и опыта творческой работы), что влекло за собой не только плохо контролируемые заимствования (порой предпринятые без сознательного диалога и переосмысления заимствуемого материала), но и к парадоксальным изобретениям. Если западные экспериментаторы начала прошлого века пытались привнести индустриальные объекты на территорию искусства, то пролеткультовцы, напротив, старались найти применение технике искусства прошлого в реальной жизни (на заводе, в быту), то есть превращали буржуазную культуру в реди-мейд наоборот [18]. Так, например, защищая организационную ценность искусства Богданов пишет о том, что исполнение песен рабочим коллективом повышает эффективность труда. «Апроприируй апроприированное!» — примерно так можно было бы сформулировать лозунг культурной деятельности пролетариата первого постреволюционного десятилетия.

Но подчеркнем еще раз, практика пролеткультовцев как творцов у станка выходит за рамки простой идеи об апроприировании формы у классиков и наполнении ее новым пролетарским содержанием. Сводить деятельность Пролеткульта к производству репрезентативного искусства — значит сводить ее к выработке продукции, вторичной по отношению к классикам или футуристам [19]. Именно эксцессы Пролеткульта и наследующего ему производственного авангарда дают возможность понять масштаб и радикализм трансформаций, которые претерпевало раннесоветское искусство.

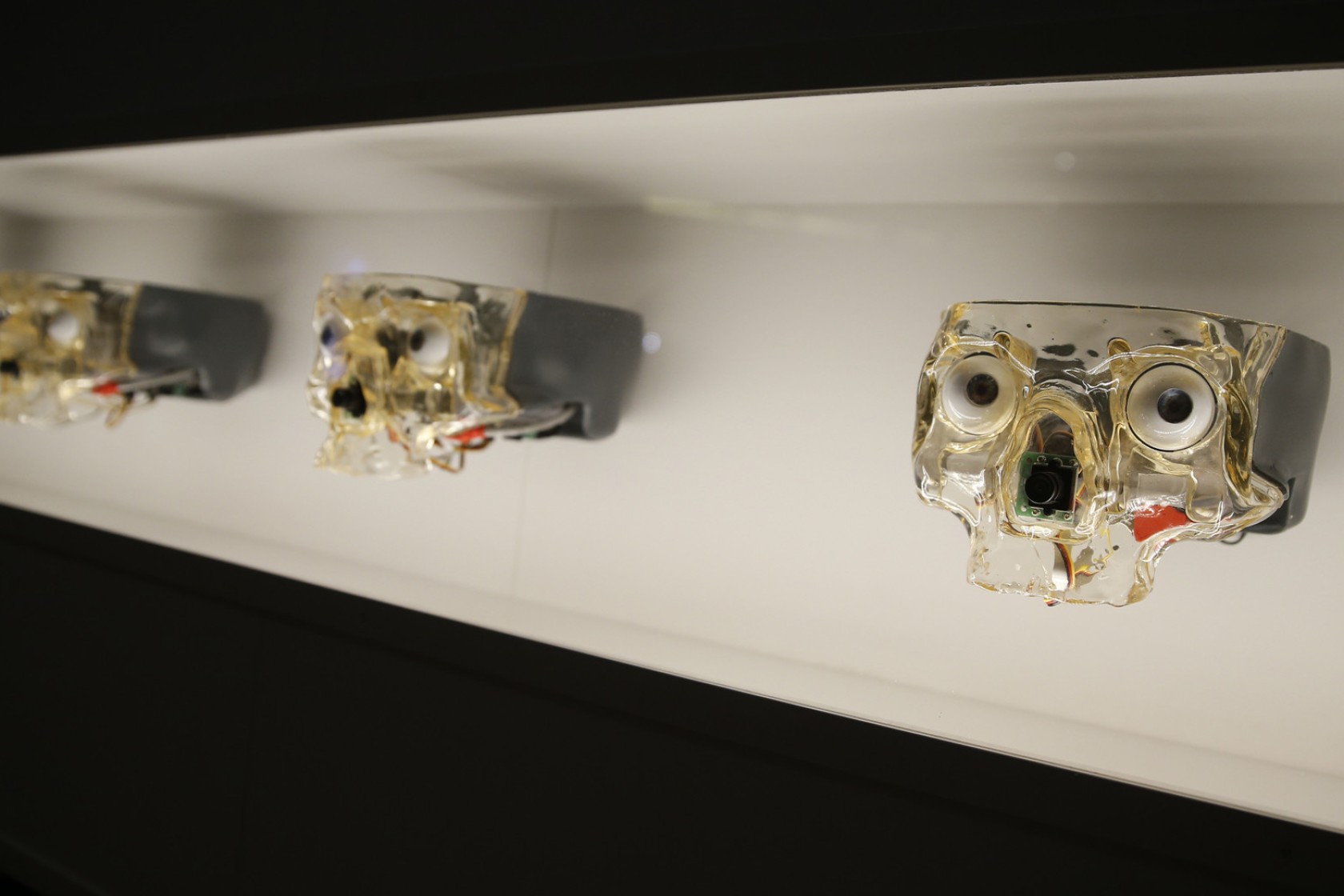

В этом контексте — в контексте искусства — стоит упомянуть медицинские эксперименты самого Богданова. Отойдя по ряду причин от идейного руководства культурной деятельностью нарождающегося рабочего класса, он начинает заниматься практической медициной, а именно переливанием крови. На первый взгляд, деятельность такого рода далека от эстетики — но только если мы трактуем и эстетику, и искусство узко и буквально. Рассматривая работу Богданова внутри производственного искусства и Пролеткульта, то есть как продолжение их логики и амбиций, можно увидеть в его медицинской практике одну из вершин исторического авангарда: как авангардист Богданов изобретал метод наиболее эффектного и эффективного воздействия на человека ради его революционизации — в том числе и на телесном уровне. Так отказ от опосредования с помощью культуры, который ведет к своеобразной биологизации творчества, представляется новым, следующим шагом: жизнестроительная логика доходит до своего предела и переходит в жизнетворчество, когда-то обозначенное космистами [20].

Однако эстетическая теория Богданова оказывается оторвана не только от его экспериментальной практики, но и от философской логики эмпириомонизма. Возможно, этот отрыв носит исторический характер и объясняется тем, что эмпириомонизм, то есть подход, утверждающий полное единство опыта, может быть реализован только в бесклассовом обществе. В каком-то смысле богдановская позиция относительно искусства оказывается более ортодоксально марксистской (по крайней мере в версии Лифшица), чем его философия (а затем и наука) организации, которую переводят на язык эстетической теории уже деятели производственного авангарда.

Богдановская философия и его понимание науки восходят к теориям познания Рихарда Авенариуса и Эрнста Маха. Именно им Богданов обязан идеями о том, что основанием для формирования представлений о мире является чувственный опыт и что наука всегда имеет дело лишь с упрощенными, сконструированными обобщениями опыта, «комплексами ощущений». Однако в отличие от своих вдохновителей, которых интересовал лишь эпистемологический статус «комплексов», Богданов указывает, что «комплексы ощущений» опосредуются социальной организацией, а значит, они попросту не могут быть нейтральны. Так он историзирует противоречия, свойственные способам обобщения единого потока опыта, приписывая их специфику той или иной общественной формации. В ней акцентируется социальный, а значит, классовый характер конструирования «комплексов ощущений», из которых состоит мир для воспринимающего его человека. Организаторская активность пролетариата, сдерживаемая капиталистическим производством, состоит в возможности осуществить предельную интеграцию опыта, вплоть до устранения различий между человеком, машиной и вещью. Только новая пролетарская культура и наука смогут реорганизовать чувственный опыт мира, избавиться от интеллектуальных искажений в его восприятии и достичь «монистичности», или цельности жизни.

5.

Теория производственного искусства возникла независимо от русской религиозной философии и не претерпела прямого влияния космистской мысли. В тоже время реализация Арватовым и его товарищами-производственниками идей богдановского эмпириомонизма в искусстве неизбежно вела к преодолению границы, разделяющей художественное производство и индустрию вообще: и то, и другое могло пониматься как разные комплексы ощущений, сконструированные социально в процессе познания мира и расшифровки опыта. Такое понимание, в свою очередь, противоречит как репрезентативной эстетике Маркса и Энгельса, описанной Лифшицем, так и эстетическим взглядам самого Богданова, которые прослеживаются в Пролеткульте.

Свойственное Богданову стремление к целостности жизненного опыта, к непосредственному творчеству жизни и ее организации с целью достижения полного социального, национального, полового, межпоколенческого равенства в технологическом преодолении природных ограничений человеческого вида созвучно амбициям некоторых космистов. Здесь можно упомянуть хотя бы призывы Федорова и Муравьева, с одной стороны, к социальной справедливости, преодолению разделенного состояния человечества, а с другой, к достижению технологической организованности мира и времени с целью победы над смертью. Научно-практическая, медицинская деятельность Богданова — организация института по переливанию крови с целью омоложения и межпоколенческого единения пролетариата — двигается в том же направлении [21].

Арватов в своей интерпретации богдановских идей применительно к искусству доводит их до логического завершения, но останавливается на разрешении проблем социальной организации, не затрагивая биологического уровня производства жизни. В этом смысле производственничество — если реализовывать программу Богданова в полной мере — можно действительно дополнить жизнетворчеством космистов с их стремлением к ускорению и трансформации эволюционного процесса, понятого как высшая форма художественной деятельности. Красота — это не просто организованность, но организованность вечной жизни; это организация, проникающая на самый глубокий уровень устройства мира и устраняющая противоречия, лежащие в его основах.