Содержание

1. Михаил Куртов. Музеология и интенсивная география

2. Андрей Шенталь. «Должная осмотрительность»: идеология музейной безопасности

3. Андрей Ефиц. Говорить и показывать: к истории музейного этикетажа

4. Мария Силина. Объект, функция, классификация: формирование профиля советских художественных музеев в 1920–1930-е годы

5. Эстер Эзе. Модернизм, гигиена и выставочно-экспозиционный комплекс: очерки истории петербургского Музея гигиены

6. Евгений Козлов. Агитационные поезда и пароходы в советской России (1918–1922): музейные практики и технические медиа

7. Николай Смирнов. Множество и один краеведческий музей: от многообразия альтернативных проектов до локализации единого нарратива современности

8. Михаил Толмачев. Музей Соловецкого общества краеведения 1925–1937 годов

9. Проблемный коллектив. Надпись карандашом: о репрезентации насилия в павильоне МОПР Алексантери Ахола-Вало

10. Дэвид Моррис. Музеи в андеграунде: отчет об исследовании

11. Ана Мария Гомес Лопес. Межгалактические литосферы: Иван Ефремов и Московский палеонтологический институт

12. Панос Компациарис. Музей других: воскрешение, родство и футуризм в постантропоцентрической программе космистов

13. Ангелики Харисту. В ожидании преображения: супраморализм Николая Федорова и переход к беспредметному искусству в 1910-е годы

В 1963 г. на конгрессе финских архитекторов профессор Туринского политехнического университета (1961–1986) Леонардо Моссо заявил: «К сожалению, мы должны констатировать, что в настоящее время не существует никакой архитектурной культуры». [1] Позже он проведет разграничение между «культурой» и «окультуриванием», – первое часто подменяется вторым, когда реализуется не творческая воля народа, а воля нескольких избранных, которая для остальных оказывается не добровольным, но насильственным опытом. [2] Если в 1960-е гг. не существовало архитектурной культуры, то точно существовала традиция. Этот текст посвящен итальянскому архитектору, художнику и теоретику Леонардо Моссо, чьи работы, начиная с 1960-х гг., вступали в сложную и интересную взаимосвязь с понятиями традиции и авангарда, – как раз на пороге «Теории авангарда» Петера Бюргера и схожих с ней выводов Манфредо Тафури. В нем будут рассмотрены концепции Моссо структурного проектирования и экологичной программируемой архитектуры — их воплощение в музейных и урбанистических проектах через призму их взаимоотношений с рядом архитектурных, культурных и научных традиций.

Итальянский рационализм

Первая, рассмотренная здесь традиция – рационалистической архитектуры, и в частности итальянского рационализма как наиболее близкой Моссо ветви движения, которая с 1936 г. стремительно ушла в тень под натиском фашистского монументализма, оставшись как памятник одновременно невозможному и разрушенному будущему, – стоит взглянуть на памятник погибшим в концентрационных лагерях на кладбище в Милане, построенный итальянской группой BBPR в 1946 г. Памятник идеалам, которым в принципе не суждено сбыться (тем более если смотреть на них не столько даже из 1960-х, сколько из 1970-х гг., с точки зрения разочарования и критики утопии), и памятник всему, что было разрушено войной. При этом чистый рационализм еще в 1930-х гг. был подвергнут критике как выражение либеральной европейской культуры, не способное к диалогу с реальностью. [3] Этот формальный язык можно было бы принять за импринт, который будет определять образ всей последующей архитектуры Моссо, тем более что его деятельность началась в мастерской отца (1951–1955), футуриста и рационалиста Николы Моссо. Так, вместе они осуществили постройку в Турине церкви Джезу Реденторе с явными реминисценциями математически обусловленной архитектуры картезианца Гварино Гварини и его капеллы Святой Плащаницы.

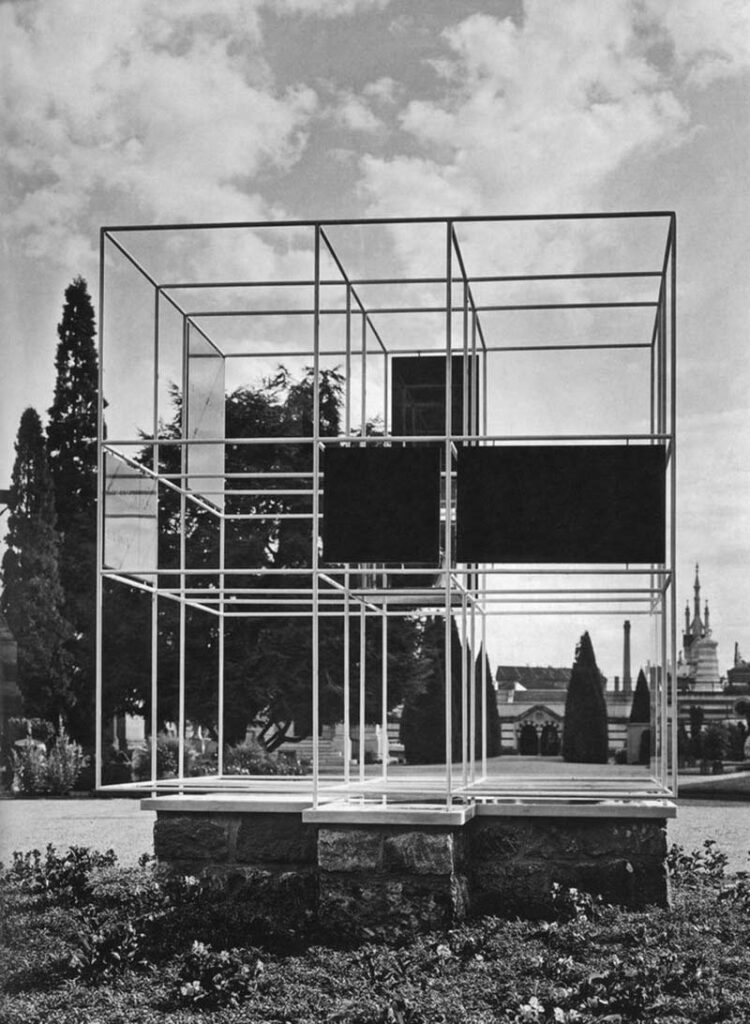

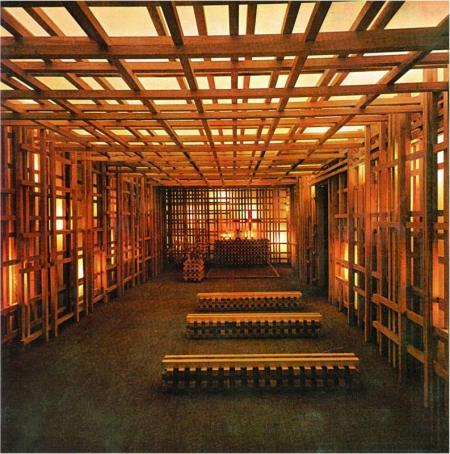

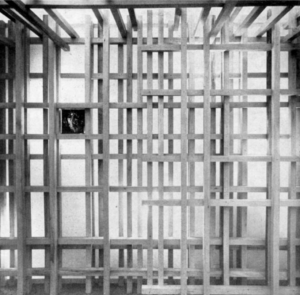

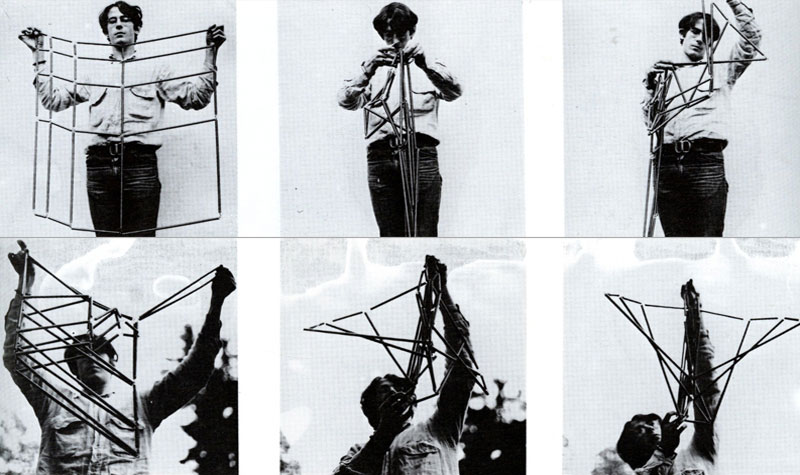

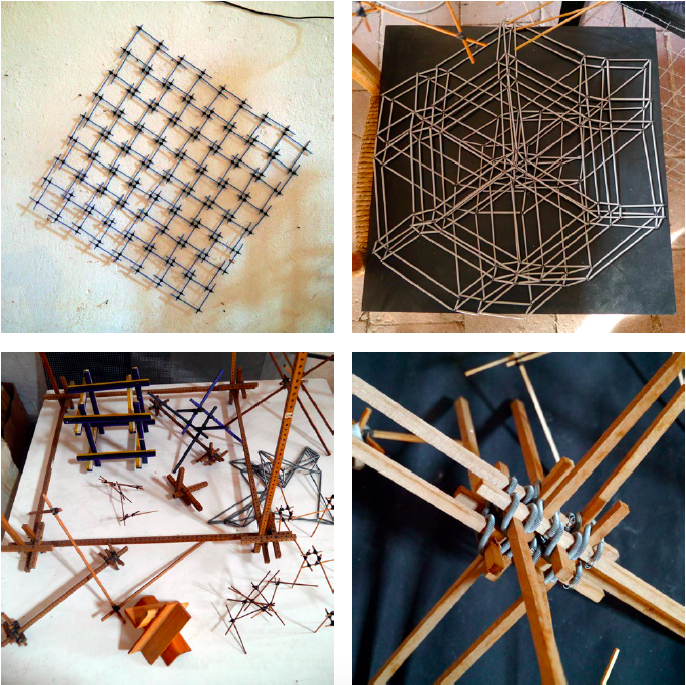

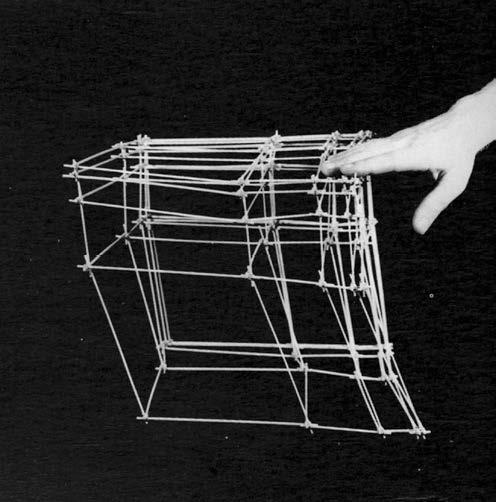

Визуальные признаки архитектуры Моссо определенно близки таким рационалистам своего века, как Франко Альбини, и в особенности Эдоардо Персико. На самом деле на знакомом решетчатом скелете он наращивает новую мускулатуру, сотканную из семиологической теории и критики капитализма, которая должна превратить эту структуру в самоуправляемый организм, противостоящий единовластию архитектора. В манифесте 1969 г. он призовет «преодолеть насилие архитекторов и прийти к непосредственной архитектуре, преодолеть насилие власти и прийти к прямой демократии». [4] Другие манифесты о программируемой архитектуре, о «самогенерации формы и новой экологии», будут изданы еще позднее. Но главные их принципы были заложены уже в одном из ранних самостоятельных проектов Моссо – «Капелле для мессы художника», построенной в 1961–1963 гг. и сохранившейся только на фотографиях. [5] Это модульная архитектура, состоящая из сведенных к простейшим геометрических форм. Подобно Эдоардо Персико, Моссо помещает в один из модулей изображение – Мадонну, выполненную Карло Раппом. (Сам Персико еще в статье 1933 г. «Итальянские архитекторы» заявил: «Мы верим, что итальянский рационализм мертв».) [6] В лике Мадонны, вписанном в квадрат, чувствуется предельная фрагментарность, и если рассматривать это изображение относительно алтарных образов, то и она, и разграничивающий поверхность стены каркас, на котором держится изображение, скорее приближает его к православному иконостасу, где контуры тела часто подпирают границы. Остальные модули оказываются пусты и прозрачны, структурообразующими являются не они (очищенные, как элементы языка в структурализме, базовой теории для 1960-х гг. и, в частности, для Моссо), а их сочленение – узел, или сустав. Разработка этого сочленения, начиная с «Капеллы для мессы художника», стала одной из приоритетных задач. В основе универсального «эластичного» соединения, который держит конструкцию, лежит механизм скольжения элементов, сцепленных компрессионными ремнями. В других, позднейших моделях и в центре соединений оказывается пустота, на их окончаниях – металлические кольца, что позволяет свободное вращение конструкции. [7] Из многочисленных экспериментов, которые Моссо проводил с коллегами и учениками (коллективная работа была также одной из изначальных особенностей его практики – в том числе для «Капеллы»), складывается теория о «виртуальном» соединении, где виртуальность понята в философском ключе [8] как идея разнонаправленности элементов и безграничности потенциальных сочленений.

Эти регулируемые соединения Моссо называет «пост-картезианскими», что можно понимать как сохранение в его системе мира – в новом виде – рационализма и механицизма, с двумя важными условиями. Первое, в нее допущена не принимаемая Декартом пустота; более того, она доминирует над материей, и именно посредством нее осуществляются те функции, которыми Моссо хочет наделить свою архитектуру. Благодаря «энтропийности» соединений, предложенных Моссо, последующие модификации конструкции перезаписывают предыдущие и не могут быть отменены, [9] оставляя след каждого, кто повлиял на ее трансформацию, но не фиксируя в стабильном состоянии. Каждая итерация оказывается обусловленной другими в этой последовательности, но связана с ними лишь памятью. «Память компьютера за программируемый город, формируемый непосредственно его обитателями», – один из слоганов на полях его статьи о самогенерации формы. [10] Второе, равнозначно важное условие, в этой системе мира нет антиномии души и тела, присутствующей у Декарта, о чем Моссо заявил еще в 1963 г.: в отношениях между ними никакого «неразрешимого конфликта», как его нет и между идеализмом и позитивизмом. [11] Конечная задача, которую вкладывал Моссо в такой тип структуры, – передача управления ею от архитектора к пользователям и устранение еще одного противоречия – между человеком как «субъектом» и «объектом».

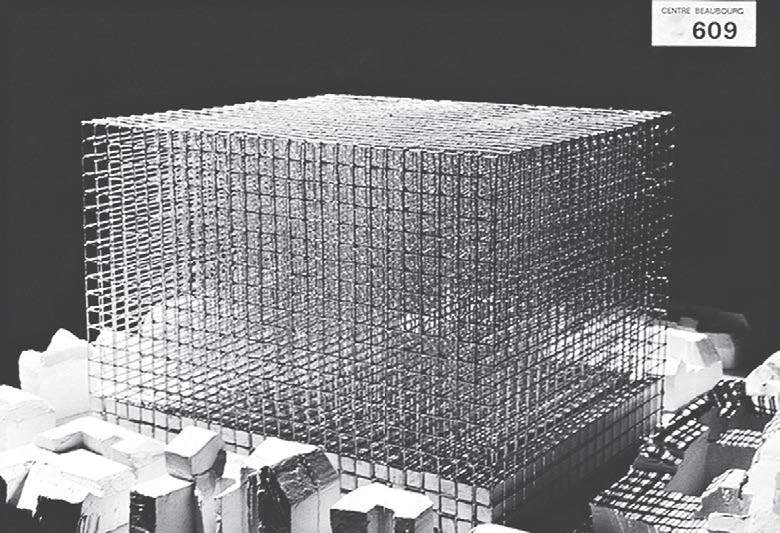

Его переосмысление картезианства, обогащенного, как будет видно ниже, в том числе кибернетическими принципами, связано с устранением антиномий. Это должно послужить, в первую очередь, превращению человека в субъекта архитектуры, а также возникновению новых форм организации общества и пространства – «снизу вверх», что само по себе должно повлечь за собой кризис элитизма. «Эта инверсия [субъекта и объекта], если будет доведена до своего логического конца, приведет понятия «интеллектуал» и «эксперт» к суровому кризису, превратив их из элементов элитистской системы, которая всегда каким-либо образом руководит народом и направляет его, даже если при этом стремится обрести социалистический характер, в эффективный инструмент народного строительства», – утверждал Моссо. [12] Другая задача – переход от статики к динамике: безграничность формальной трансформации тождественна вариативности сценариев социальной трансформации, которая может быть осуществлена одними и теми же людьми. Все эти принципы определили проект программируемой архитектуры «Коммуна культуры», представленный в конкурсе на решение будущего Центра Помпиду в 1971 г. Это архитектурный и убранистический организм, управляемый коллективом, неким сообществом, и развивающийся благодаря структурным процессам в его ячейках, в каждой из которых заложена возможность самых разных конфигураций.

Структурно-семиологический подход

Моссо приравнивает роль архитектора к роли лингвиста, который обнажает определенные механизмы (тот – языка, он – архитектуры) вместо того, чтобы описывать возможности его функционирования. [13] Не компонент (намеренно невыразительный и лишенный априорного значения), в лингвистических терминах, а связь является основой его синтаксических структур. [14] Согласно его идеям, дальше эти механизмы попадают в руки пользователей и активируются ими, ведь именно архитектура – наименее автономная область культуры и общества. Это – новая, энергично закрепляющая в 1960-х гг. традиция структурно-семиологического подхода, которую он застигает в самом начале, в отличие от итальянского рационализма, и с которой начинает работать.

в 1953 г. журнал architectural forum, где была опубликована статья ф. л. райта «язык органической архитектуры», в редакторской колонке задал вопрос: «но кто может сказать, что такое человеческое?».

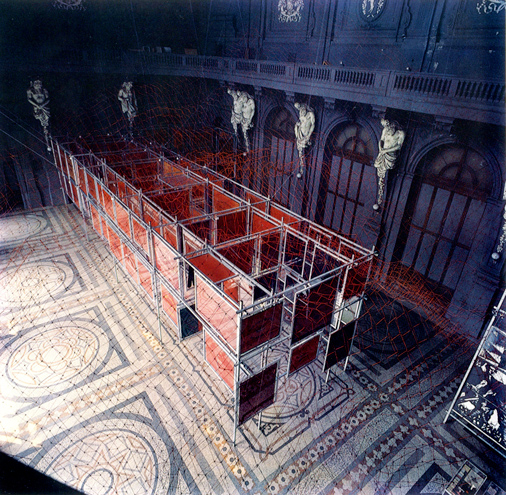

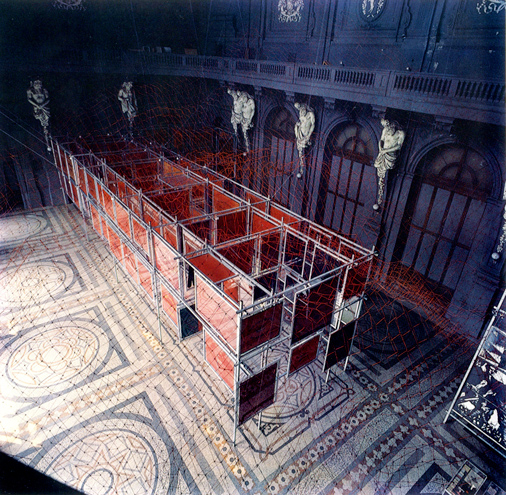

В 1970-х гг. публицист и антифашистский деятель Франко Антоничелли предложил сделать Леонардо Моссо сделать проект Музея Cопротивления. На тот момент Моссо уже разработал несколько музейных и экспозиционных проектов. [15] Над Музеем Сопротивления в Палаццо Кариньяно Моссо работал с 1974 по 1977 гг. Согласно проекту, [16] он должен был быть разделен на три части: первая – «символическая», по определению создателей музея, или вступление; вторая – галерея с экспонатами в «Коридоре потерянных шагов» (Corridoi dei Passi Perdutti); третья – мультимедийный центр для исследовательских и образовательных целей. [17] И в выставочной конструкции для экспонатов, и в созданной им входной воздушной скульптуре «Красное облако» из деревянных, выкрашенных в красный цвет элементов были применены одинаковые «эластичные» соединения из неопрена. Через высокие оконные проемы зала итальянского парламента «Красное облако» выходило на площадь Карло Альберто. Именно «Красное облако» Моссо считал одной из ключевых работ для своих концептуальных и формальных поисков. В 1981 г. эта скульптура также стала частью выставки «Другая Италия в знаменах трудящихся. Символы и культура от объединения Италии до пришествия фашизма», которая была организована Исследовательским центром Пьеро Гобетти. Поводом к выставке стало обнаружение Карлой Гобетти в январе 1978 г. в государственных архива Рима около 190 флагов и знамен, захваченных фашистами и представленных правительством Бенито Муссолини в Риме на Выставке фашистской революции в 1932 г. по случаю десятилетней годовщины «Похода на Рим». Они принадлежали самым разным сообществам – феминистским и католическим организациям, левым партиям, анархистским группировкам, профсоюзам и т. д. [18]

Как уже было сказано, модели, которые строил Моссо по типу синтаксических связей отражали влияние структурализма и веру в возможность новых объектно-субъектных отношений. Текст «Семиотика и проект, сознание и знание. Музей Сопротивления в Турине» Моссо начал с того, что в музеографической деятельности «исследование и экспериментирование с декодированием, классификацией, документацией и коммуникацией; с семиотическим порядком, как следствие, различных объектных и документальных форм, с наследием тех сообщений, которые уже находятся в распоряжении» являются необходимым условием, – sine qua non. [19] Стоит отметить, что флаги и знамена сами по себе являются знаковыми системами. Во время подготовки выставки – архитектором которой также выступил Моссо и чья скульптура стала новым искусственным сводом для экспонатов – кураторами была проделана работа по дешифровке эмблем, символов, слоганов, цветов; прослежена их трансформация на протяжении истории рабочих движений, что дало много новых сведений о политических тенденциях в Италии, в частности, ее пропагандистских методах. Все это должно было помочь переформулировать (пусть и широко) язык рабочего и крестьянского движения, реконструировать традицию каждого конкретного знакового элемента и в целом традицию коллективного выражения воли и мысли. [20] При этом скульптура Моссо, что в 1974 г., что в качестве рамки для выставки 1981 г., как кажется, входила в явное противоречие с этим подходом. И красный цвет, и облако являют собой то, что Умберто Эко относит к «антропологическому коду», то есть «фактам, относящимся к миру социальных связей и условий обитания, но рассматриваемых лишь постольку, поскольку они уже оказываются кодифицированными и, следовательно, сведенными к феноменам культуры». [21] Они возвращают зрителя к устоявшемуся историческому прочтению знака, и «обращение к антропологическому коду угрожает – во всяком случае так может показаться – методологической чистоте семиологического подхода». [22] Красный однозначно маркировал значимое для Моссо рабочее движение, которое активно присутствовало в культурной жизни Италии в 1960–1970 гг. даже без заданного выставкой повода: в 1961–1966 гг. издавался марксистский журнал Quaderni Rossi («Красные тетради»), в Турине работала автомобильная фабрика FIAT, там же в 1974 г. началось движение autoreduzione (благодаря которому начало осуществляться самопонижение цен – то есть жители отказывались покупать что-то по цене, сформированной рынком) и т. д.

Тем более сложным, но также укорененным в историзированном прошлом является образ облака. В 1972 г. вышла книга Юбера Дамиша «Теория /облака/», где это явление и этот знак рассматриваются с точки зрения его многоуровневой и влиятельной семиологической природы, в том числе как неразрывно связанного с архитектурой сильного означающего пространства, чаще всего – на границе с сакральным, как и собственно представленные на выставке 1981 г. флаги. [23] (Сам Моссо говорил о необходимости «десакрализации» самого музея», иначе – его присвоения народом и превращения самого себя в исторический субъект, что достигается прежде всего расшифровкой документов.) [24] На протяжении книги Дамиш анализирует функционирование этого знака в различных периодах и культурных контекстах, но интересен вывод, к которому он приходит. Как «граф» облако, с одной стороны, не имеет собственного значения, «и его функционирование определяется через отношения следования, противопоставления и замещения, устанавливаемые с другими элементами живописной системы». [25] С другой стороны, оно – облако – всегда свидетельствует о замкнутости системы, «так как обнаруживает ее предел, работая на самом ее краю, на стыке изобразимого и неизобразимого». [26] Несмотря на увлечение Моссо открытыми системами, несмотря на оптимизм о возможности архитектуры быть проводником социальных преобразований, его само-позиционирование и позиционирование культурного производства в музее может видеться реакционными по сравнению с его современниками, которые в то же самое время продолжали, следуя за историческим авангардом, уничтожать границу между искусством и жизнью. Для Моссо Музей Сопротивления, «как и потенциально любая другая городская структура», «начинается со своего сектора компетенции», [27] то есть по сути является автономным. Это не исключает того, что музей должен быть живой и современной структурой, но «живой» в данном случае значит «музеографически живой», по словам антрополога Альберто Марио Чирезе, которого цитирует критик Артуро Фиттипальди в своей статье о Музее Сопротивления: музей должен признать, что он является метаязыком, который будет адекватен жизни с условием, что он осознает свою сущность и свой предел. [28]

Таким образом, Моссо, идя вспять традиции структурализма и сознательно вступая в традицию семиотического прочтения, которое считает необходимым «условием для входа в историческое понимание прошлой реальности» [29] и для диалога со зрителем о современных проблемах, отказывался от принятого историзма. В этом – его согласие с Юбером Дамишем в представлении истории культуры как динамической модели, то есть в понимании ее «как непрерывного возвращения к истоку» и в ее уподоблении «непрерывному перемещению в некотором заданном пространстве». [30] В такой модели не может быть «традиции» и «авангарда», и в этом принятии их взаимообратимости наблюдается согласие с пессимистичными выводами Петера Бюргера и Манфредо Тафури. Можно утверждать, что Моссо производил декомпозицию (именно «декомпозицию», а не «деконструкцию», так как в последней, по Деррида, формирование смыслов происходит благодаря взаимосвязи элементов, а первая подразумевает лишь гибкость в их использовании) традиции, расчленяя ее на различные идеологические и формальные элементы, тем самым нивелируя ее временной аспект, ее протяженность, а следовательно и деление на «старое» и «новое», «хорошее» и «плохое», «продуктивное» и нет. К тому же, активность «Красного облака», визуально инородного, с одной стороны, дестабилизирует восприятие посетителя, но с другой, остается нейтральной, прозрачной и неинвазивной по отношению к вмещающей его архитектуре, с атлантами и фресками на тему содружества искусства и науки. [31]

Органическая архитектура и программирование

Последняя – это традиция органической архитектуры (взаимодействие Моссо с которой было определено его работой в мастерской Алвара Аалто в 1955–1958 гг.) и ее соотношение с техно-позитивизмом и концепцией программируемого города. Идея органической архитектуры пришла в Италию с Бруно Дзеви, его увлечением Фрэнком Ллойдом Райтом и книгой с полемичным названием «К органической архитектуре» (1945) с явной отсылкой к «К архитектуре» Ле Корбюзье (1923). Это увлечение для Дзеви вылилось в крайне категоричную позицию касательно языка архитектуры, который Дзеви считал современным, и в первую очередь о неприятии в нем геометризма, особенно симметрии: «Как только вы избавитесь от фетиша симметрии, вы сделаете гигантский шаг на пути к демократической архитектуре»; [32] «Публичные здания фашизма, нацизма и сталинской России все симметричны»; [33] «Симметрия – единственный, однако макроскопический симптом опухоли, чьи клетки метастазировали повсюду в геометрии. Историю городов можно истолковать как столкновение между геометрией (неизменной величиной диктаторской или бюрократической власти) и свободными формами (которые подходят для человеческой жизни)». [34] И если такие великие мастера, по его мнению, как Аалто, Вальтер Гропиус или Мис ван дер Роэ возвращались к ним – то есть в «привычное лоно классицизма», то это было актом капитуляции перед невозможностью создания нового языка. Органическая архитектура, как и итальянский рационализм в свое время, видела себя антитезой монументализму с его мифами. [35] При этом главную свою амбицию – возвращение к гуманистической мерке, особенно важное в условиях послевоенной рефлексии (и вместе с ним амбицию демократизировать культуру и общество в целом) – она выводила из отрицания рационализма и функционализма, как будто забывая о том, что у них была (и продолжала существовать) своя гуманистическая мерка, только основанная не на форме, а на пропорции.

К примеру, в 1951 г. в Милане в рамках 9-й Триеннале состоялись конгресс, посвященный пропорциональной теории, и выставка исследований пропорций. Конгресс прошел при участии двух важнейших приверженных пропорциям теоретиков – Ле Корбюзье и Рудольфа Виттковера – в напряженной обстановке, учитывая конфронтационную позицию обоих по отношению друг к другу. [36] Выставочная конструкция была образцом рационализма, спроектированная молодым архитектором Франческо Ньекки-Русконе из железных трубок в соответствии с золотым сечением, и позволяла рассматривать экспонаты с самых разных ракурсов, в том числе снизу вверх.

Эти две линии, где первая устремлена к рацио, вторая – к органике, мало кому удавалось примирить, выведя их из параллелизма. Самой примечательной в этом плане видится теория австрийского ботаника и микробиолога Рауля Франсе о «биотехнике»: ««биотехника» обозначает технику жизни», в которой можно различить тот самый, свойственный Моссо, картезианский механицизм. Интересно, как у Франсе, подобно рационалистам, сведено к базовым элементам разнообразие биологических и технических форм: «Может быть, самое изумительное в этом – то, что все эти бесчисленные потребности в движении, все видоизменения внешнего вида и образа жизни удовлетворялись и производились, со стороны, плазмы, применением и разнообразной комбинацией только семи основных технических форм: кристаллической формы, шара, плоскости, ленты, цилиндра, винта и конуса». [37] Человек, по его мнению, может изобретать только то, что до него уже изобрела жизненная материя. «И всюду, куда мы ни взглянем, царит биотехнический принцип. Решающим фактором является необходимость. Делается то, что необходимо, а затем первое приспособление, по возможности, совершенствуется. При этом все производится с наименьшей затратой сил, самым рациональным [38] образом. Система тавровых балок, которыми мы пользуемся при наших постройках, применяется также аналогичными образом и растениями». [39]

Моссо также приравнивал свои структуры к организму: «За архитектуру как организм», [40] – он писал в программном тексте «Самогенерация форм и новая экология». С 1964 г. он сотрудничал с журналом Nuova Ecologia («Новая экология»), в котором переплетались проблемы структурализма, политики и экологической осознанности. В 1970 г. в политехническом университете Турина Моссо вместе с Лаурой Кастаньо, на которой был женат, основал Центр изучения экологической кибернетики и программируемой архитектуры (Centro Studi di Cibernetica Ambientale ed Architettura Programmata at the Politecnico), где разрабатывал «эко-социальную» модель архитектуры, основанную на семиологических, антропологических и экологических теориях, предлагая вовлечение населения, опосредованное интерактивными технологиями, в управление и производство организацией пространства. [41] Эти принципы составили основу его «теории не-авторитарного проектирования» и «не-объектно-ориентированной архитектуры», – последнее определение было сформулировано им во время представления своей работы на Венецианской архитектурной биеннале 1978 г.

Каким образом идея органического находит себя в связке с идей программируемого? В 1953 г. журнал Architectural Forum, где была опубликована статья Райта «Язык органической архитектуры», в редакторской колонке задал вопрос: «Но кто может сказать, что такое человеческое?» [42] В 1969 г. Манфредо Тафури в статье «К критике архитектурной идеологии» спрашивал: «Что это значит, на идеологическом уровне, уподоблять город природному объекту?» [43]

В органическую парадигму Моссо вплел рационалистический язык, который был скомпрометирован не только Дзеви, но и другими, современными ему теоретиками, во многом справедливо критикующими техно-позитивизм. Например, Тафури связывал все формализованные искусственные языки, будь то знаковая система или язык программирования, с научным прогнозированием будущего и использованием «теории игр» и с развитием капитализма, утверждая, что они вносят свой вклад в «план развития». [44] Моссо акцентировал, что программирование в его теории – не «форма игры», но «само-утверждение жизни и индивидуальных способностей каждого для реализации и сохранения баланса между средой и знанием, исследованием, свободой, жизнью, архитектурой». [45]

Каким образом в программе Моссо сосуществовали требование непосредственного персонального участия в «само-планировании сообщества» [46] и архитектурном планировании, и вместе с ним – медиация этого участия технологией? Моссо не был сторонником техно-позитивизма: еще в 1963 г. он упоминал о «ранении, нанесенном индустриальной революцией, от которого человечество еще не оправилось». Новая революция, по его словам, порожденная прошлой, принесла изменения совершенного нового уровня, – она была вдохновлена уже не машиной, а идеей организации, системы. [47] Именно идея организации видится здесь ключевой, и это организация противопоставлена абсолюту формы, которой прежде занимались архитекторы, – теперь же, как говорил Тафури, архитектурный объект в традиционном его понимании «полностью растворился» [48] в задаче производственного планирования города. Это разграничение – плана и архитектурного объекта – наиболее знаменательно. То, что оно было важно для Моссо так же, как и для Тафури (и то, что он видел в плане необходимость, которую невозможно обойти в сегодняшнем мире), подтверждает утверждение, открывавшее текст о новой экологии: «В первую очередь мы должны понять, что мы все вынуждены участвовать в планировании, не только некоторые из нас. <…> Это одновременно наш долг – создать те структурные инструменты, которые будут незаменимы для каждого в упражнении своего права и долга планирования». [49] Именно эту организацию делегировал Моссо компьютеру, отказываясь от этой функции в своей роли архитектора, как от нее отказался Тафури, предпочтя быть историком и критиком. Моссо признавал, что вычислительные методы и методы программирования стали орудием эксплуатации, [50] но осознавая невозможность их ниспровержения, он их инструментализировал и интенсифицировал, действуя в логике и по сути предвосхищая проект акселлерационизма, аналогично с Тафури, который предложил поглотить шок современной цивилизации, впитать его и усвоить как сегодняшнюю неизбежность. [51]