Может ли музей быть оружием? За этим вопросом последует история о том, как в начале 1970-х гг. небольшая кампания, организованная, чтобы противостоять информационной войне и защитить чилийскую «мирную революцию» от транснациональной империалистической кампании очернения и клеветы, воплотилась в экспериментальный музей, в основу которого лег принцип неразрывной взаимосвязи политики и искусства. [1] Будучи изначально просто «красивой и благородной» идеей музея, который был бы бесплатным и доступным для всех и каждого, который противостоял бы интересам капиталистической метрополии, «Музей солидарности», заявивший о себе под таким названием даже прежде, чем у него появились коллекция или здание, где она могла бы разместиться (здание появится только спустя десятилетия), – и в самом деле стал важнейшим органом сопротивления.

Музей, о котором идет речь – Музей солидарности (Museo de la Solidaridad) – был основан в 1971 г. Он был задуман как собрание «для народа, созданное народом» с целью поддержки движений, боровшихся за гражданские права в странах Третьего мира. Когда 11 сентября 1973 г. в Чили произошел военный переворот, всего два года прошло с момента рождения проекта, но коллекция его уже насчитывала 700 произведений искусства и увеличивалась, пока этот «международный музей сопротивления» продолжал находиться в странствующем состоянии. В этой статье мы рассмотрим историю возникновения проекта и те насущные проблемы, к которым он пытался обращаться в то время – на каком фундаменте он был возведен и что он разрушил, – исследуя историю деятельности Музея как коллектива, как международного эксперимента в области искусства и политики, глубоко укорененного в революционной борьбе, которая к тому времени уже принимала ясные очертания в Чили.

Фокус на истории возникновения проекта означает отход или отказ от превалирующего подхода к анализу этого музея, в котором акцент делается на ценности его коллекции – тех выдающихся индивидуализированных произведений искусства, которые ее составляют. Вместо этого мы предлагаем взглянуть на Музей солидарности как на широко развернутую совместную деятельность, в рамках которой художники и их работы стали ключевыми звеньями в сообществе агитаторов и организаторов, воплощенном в утопическом с виду эксперименте в области музеографии. Исследование происхождения Музея – процесса его становления и его фундамента, заложенного местными произведениями искусства и предшествующей революцией, – позволяет лучше понять черты, радикально отличающие его коллекцию от других престижных латиноамериканских коллекций современного искусства. Из чего вырос Музей солидарности имени Сальвадора Альенде, как он появился на свет, объясняет, почему и каким образом его принцип действия – совершенно особой природы и с совершенно особыми установками. [2]

Искусство и «Революция без оружия»

После триумфа кандидата от партии «Народное единство» (Unidad Popular) Сальвадора Альенде на чилийских президентских выборах 1970 г. название страны, которую прежде мало кто мог найти на карте – так редко привлекала она международное внимание, – неожиданно стало звучать в главных мировых медиа в качестве опасной угрозы «свободной демократии» капиталистического империализма. Подобная интерпретация являлась частью намеренной кампании запугивания, целью которой было помешать Альенде прийти к власти. Согласно чилийскому законодательству, поскольку Альенде набрал лишь относительное большинство голосов, его кандидатуру должен был ратифицировать Конгресс. Оппоненты Альенде внутри страны и за рубежом увидели уникальную возможность, чтобы не допустить его до президентского кресла. В то же самое время Чили привлекало передовых деятелей со всего света, особенно неортодоксальных, не присоединившихся ни к какой партии левых. На фоне общественного разочарования, последовавшего за 1968 г., чилийская «революция без оружия» служила источником вдохновения и новой надежды (как некогда, десятилетием ранее, им была Куба).

Одной из отличительных черт «Народного единства» в общем, и президентской кампании Альенде в частности, была важнейшая роль, отведенная культуре и культурным работникам. Ни один кандидат в президенты Чили – ни до, ни после Альенде – не пользовался такой горячей поддержкой самого широкого спектра представителей художественного сообщества. Высокая вовлеченность деятелей культуры – не как рекламных агентов, а посредством своей художественной практики – считалась основным активом этой президентской кампании, страдавшей от острой нехватки финансирования. Масштаб и значительность того разнообразия художественной экспертизы, которую обеспечили «художники с Альенде», стали явным и мощным преимуществом кампании «Народного единства» против ее оппонентов – центристов и правых (которых финансировало и поддерживало ЦРУ), [3] а также ведомственных СМИ. 26 октября 1970 г., когда Конгресс ратифицировал президентство Альенде, был признал триумф «Народного единства» на выборах. Справедливости ради стоит отметить, что в то время художники не только горячо интересовались политикой, но и экспериментировали, размышляя над тем, как искусство и политика могут внести совместный вклад в революционную борьбу. Истоки проекта Музея солидарности можно обнаружить в принципах, разработанных творческими работниками в своих художественных практиках.

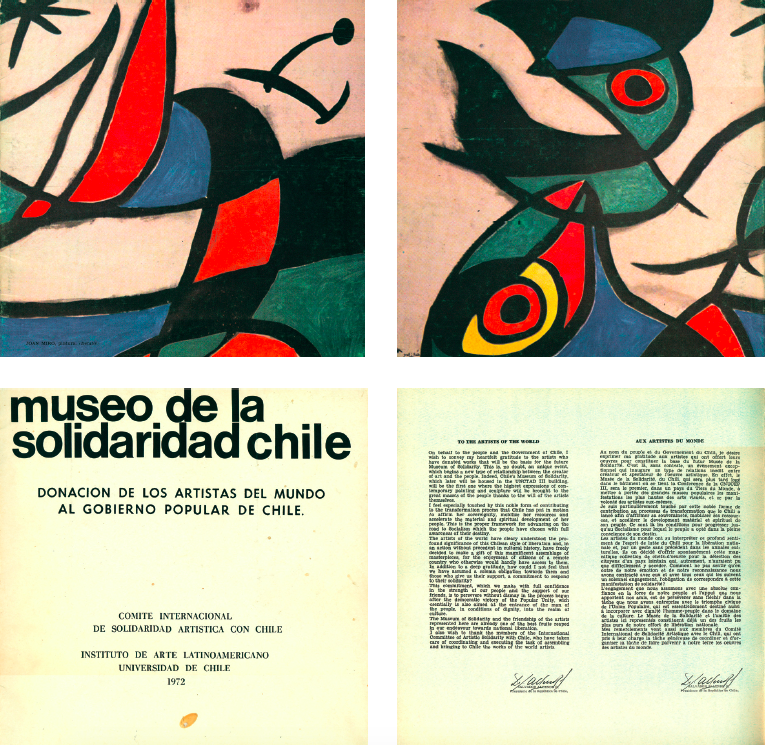

Одной из первых выставок, состоявшихся после выборов, стала «Дань уважения триумфу народа» (Homenaje al triunfo del pueblo), в которой приняли участие свыше 200 художников из Уругвая, Аргентины и Чили. [4] Проект был организован Институтом латиноамериканского искусства (Instituto de Arte Latinoamericano) и открыт 4 ноября 1970 г. в Музее современного искусства (Museo de Arte Contemporáneo), в тот самый день, когда Альенде принес президентскую присягу. Выставочный каталог начинался со следующих слов: «»Дань уважения триумфу народа» представляет собой больше, чем выставка в традиционном смысле этого слова, это – художественный манифест. Экспозиция не ставит своей целью очертить определенный стиль, скорее – заявить о воинственной позиции чилийских и иностранных художников, об их полной поддержке и содействии делу строительства нового общества». [5]

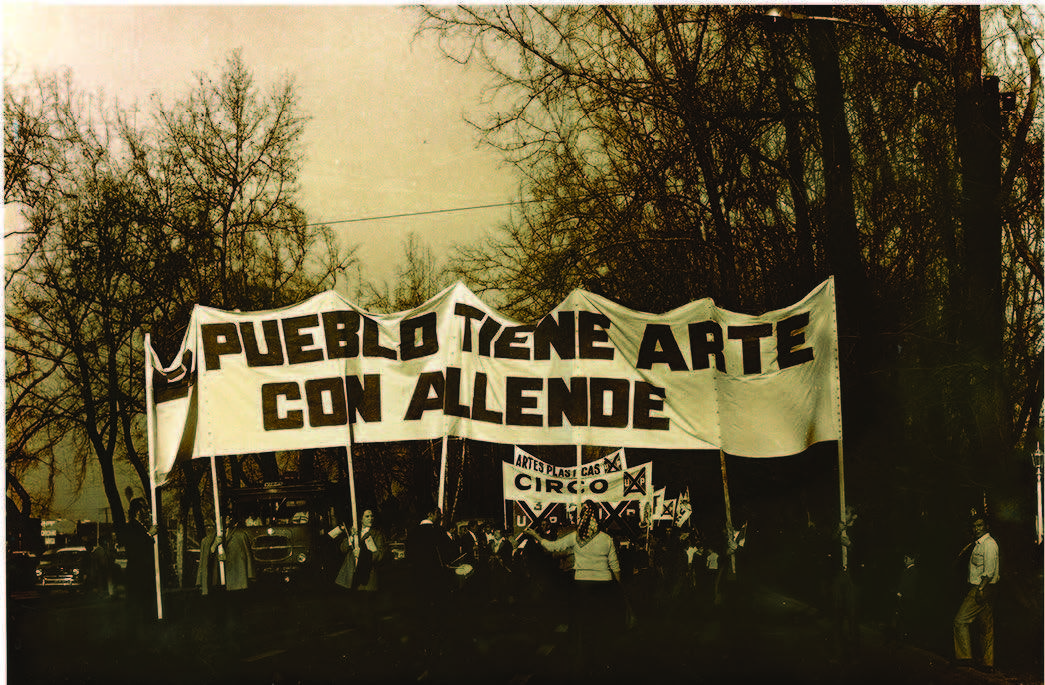

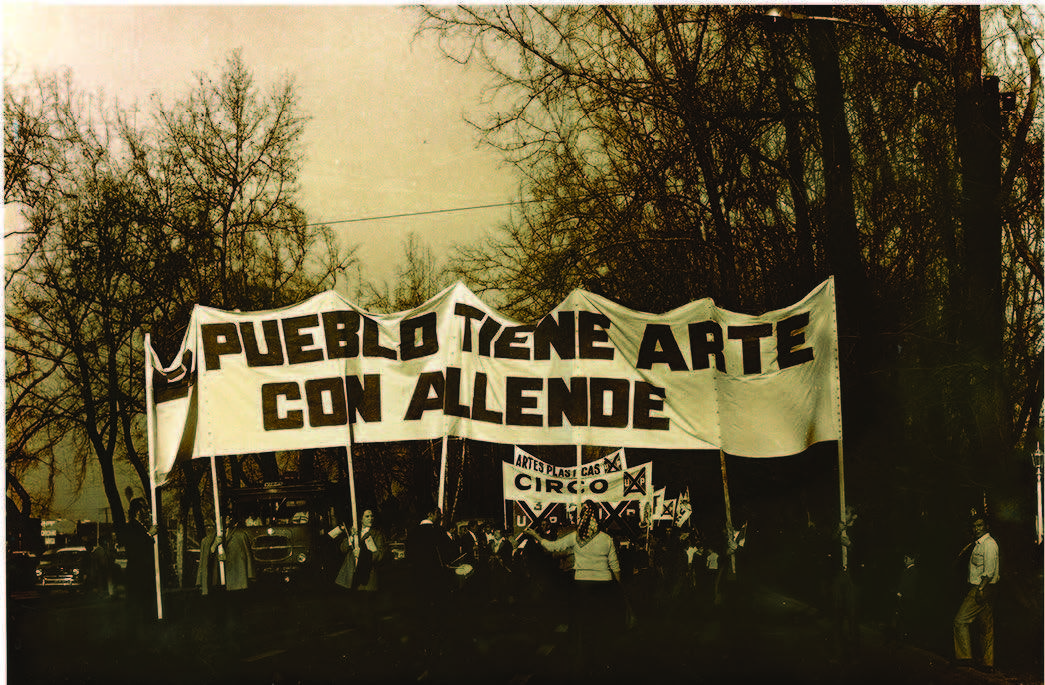

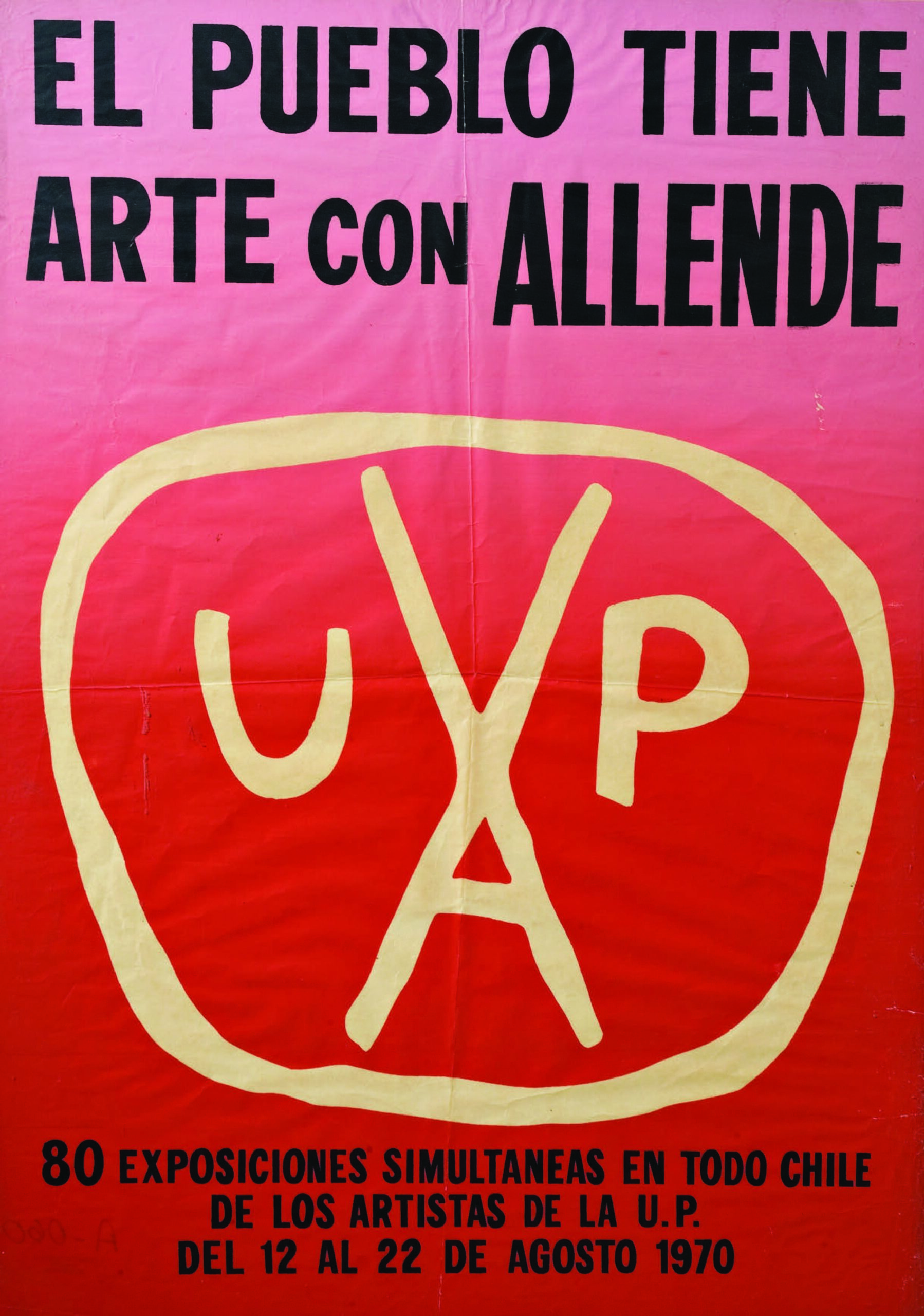

Президентская кампания Альенде уже использовала искусство и формат выставки как способ политического действия. Так, Комитетом художников «Народного единства» (Comité de Artistas Plásticos de la Unidad Popular) была организована путешествующая выставка «У народа есть искусство с Альенде» (El pueblo tiene arte con Allende), состоявшая из 30 шелкографий, которые 12 августа 1970 г., всего за несколько недель до выборов, одновременно были представлены на 80 различных площадках по всей стране. Работы, отличающиеся стилистическим разнообразием (среди них были и абстрактные композиции, и новые прочтения фольклорного творчества, и агитационные произведения, и более лирические фигуративные изображения), продавались по доступным для простого рабочего ценам. В Сантьяго выставка разместилась внутри циркового шатра за зданием Национального музея изящных искусств (Museo Nacional de Bellas Artes). Эта же графика демонстрировалась по всему Земному шару, а также была передана в дар кубинским, колумбийским, перуанским и восточногерманским институциям в соответствии с интернационалистической трактовкой понятий «искусство» и «революция». «Каталог», состоявший из единственной страницы, утверждал: «Эта выставка, которую увидят многие тысячи чилийцев различного культурного и социального происхождения, выражает наше горячее желание уничтожить понимание искусства как уникальных объектов, покупаемых богачами, как эксклюзивной привилегии немногочисленных избранных. Мы решительно отвергаем эту покупку / продажу искусства. <…> Жестокие условия, в которые нас ставит капиталистическая система, обесценивают нашу роль как художников, ту роль, которая, в свою очередь, прежде разделяла народ на людей первого и второго сорта. Мы верим, что именно в силу своей общественной природы искусство должно быть доступно каждому. <…> Мы хотим создавать искусство, способное свидетельствовать о борьбе и реалиях жизни народа, – свободное искусство, которое не допустит собственной колонизации. Искусство, которое будет мятежным и новым. Отважное искусство, которое нельзя будет подкупить». [6]

«Операция правда»

Если быть до конца точным, то истоки Музея солидарности лежат в радикальной информационно-пропагандистской кампании под названием «Операция правда» (Operación verdad), международной контр-информационной стратегии, призванной защитить революцию от реакционных нападок со стороны чилийской и зарубежной прессы. По словам одного из основоположников кампании Ренцо Росселлини, итальянского кинопродюсера и консультанта «Народного единства» по проблемам коммуникаций, который в то время жил в Сантьяго: «»Операция правда» была культурной и политической необходимостью; нам нужно было объяснить планете, что Чили переживает опыт революции без оружия внутри демократического выборного процесса; то есть что-то доселе невиданное происходит на планете Земля – революционный анти-империалистический процесс. Главная цель «Операции правда» состояла в том, чтобы показать миру, как выглядел Чили, которым должна была управлять партия «Народное единство». [10]

Грязная «кампания слухов», направленная против «Народного единства» и Альенде, стала линией фронта нарастающей коммуникационной войны, развернувшейся в уже и без того крайней накаленной насилием атмосфере: крайне правые силы при щедрой финансовой поддержке со стороны США использовали в предвыборной борьбе и политические заказные убийства, и экономический саботаж. [11] Реакционная информационная атака стала настолько агрессивной, что с самого начала своего президентского срока Альенде был вынужден практически в каждой своей речи тратить время на опровержение фальшивой информации, которую ежедневно публиковала пресса, находившаяся под сильным влиянием правых сил.

Ситуация, усугублявшаяся тем, что в международных СМИ Чили рисовалось в искаженном образе и было представлено авторитарным коммунистическим режимом, вынуждала правительство в первую очередь обороняться. Росселлини и Аугусто Оливарес, директор пресс-службы Национального телевидения (Televisión Nacional) в эпоху «Национального единства», разработали контр-стратегию, которая в последствии оформилась в «Операцию правда». Они же привлекли к работе и других важных соратников Альенде, среди которых был уругвайский кинопродюсер Данило Треллес, личный друг и советник по вопросам коммуникаций при президенте. [12] Эти люди знали, что их информационная контратака должна развернуться вне мейнстримных средств массовой информации, потому что в силу ограниченности экономических ресурсов, находившихся в распоряжении «Национального единства», у партии не было ни единого шанса выстоять против шедших на нее единым фронтом воротил мультинациональных медиа-империй (представленных Associated Press и Inter American Press Association). Поэтому решено было придерживаться более персонифицированной стратегии, основанной на поддержке и солидарности реальных и потенциальных политических союзников.

Чилийская «Операция правда» отличалась от других «кампаний правды» тем, что опиралась она – несмотря на очевидное стремление развенчать подлые и злонамеренные слухи и откровенное вранье – совсем не на идею «объективности». [13] В то время как СМИ правого толка настаивали на политической «нейтральности» своей журналистской работы, «Операция правда» стала попыткой поделиться субъективным опытом переживания революции и распространить его. [14] Организаторы кампании воспользовались тем любопытством, которое вызвала в мире «чилийская модель» (иностранцев не приходилось долго упрашивать приехать в страну с визитом), и стали привозить в Чили журналистов, интеллектуалов, художников и активистов, собирая их на неформальные встречи и организуя для них поездки по стране. Отдельно подчеркивалось, что их пребывание в стране не должно превратиться исключительно в «официальную» программу (которую частично предлагали зарубежным гостям посредством пресс-конференций с участием министров «Народного единства» и самим президентом). «Операция правда» была предпринята как открытое приглашение международных гостей – потенциальных друзей революции – посетить Чили, чтобы лично наблюдать происходящее в этой далекой стране, вступая в диалог с опытом революции и испытывая ее на себе.

музей солидарности инициировал ходатайство о «возврате» картины пикассо «герника»: утверждалось, что нью-йоркскому moma, расположенному в «стране, которой в истории нет равных в готовности порождать и множить все новые герники», не пристало быть хранителем этого полотна.

«Мы избавились от подробных программ, которые утомляют и перегружают гостей. Наша идея состоит в том, чтобы предоставить иностранцам полную свободу. Позволить им исследовать страну беспрепятственно, без навязчивого в своей дружелюбности руководства». [15]

В апреле 1971 г. на международное «мероприятие» в Сантьяго съехались пятьдесят гостей. Среди них были художники, музыканты, кинорежиссеры, драматурги, левые христианские демократы, поэты, священники, активисты антифашистского движения, политики и журналисты. [16] Приехавших снабдили информацией о мероприятиях, куда те были приглашены, включая встречи с профсоюзами и крестьянскими кооперативами, а также посещения угольных шахт и студенческих политических ассамблей. [17] Принимающая сторона всячески поощряла иностранцев самостоятельно исследовать страну. Сам президент побуждал их встретиться с представителями оппозиции. [18] Встречи не предполагали никакого протокола или ожидаемого результата, хотя идеологи «Операции правда» надеялись, что опыт личного соприкосновения с революционным процессом окажет сильное эмоциональное воздействие на людей и подтолкнет их к тому, чтобы присоединиться к борьбе в любой подходящей им роли или функции.

Музей солидарности

Одним из самых невероятных и неожиданных долгосрочных итогов вышеописанных встреч стало появление Музея солидарности. Считается, что идея Музея возникла в ходе «Операции правда», в непринужденной дружеской беседе в гостиничном номере. По другой версии это произошло, когда небольшая группа товарищей гуляла по центру Сантьяго. Но все сходятся на том, что ключевой фигурой стал один из гостей – Хосе Мария Морено Гальван, испанский коммунист и художественный критик, который обсуждал с близкими друзьями возможность создания международного музея: его коллекция должна была быть составлена из работ, пожертвованных самими художниками. Музей, по мысли Гальвана, позволил бы художникам со всего мира внести свой вклад в дело чилийской революции и революционной борьбы. [19] Его друг Хосе Балмес, каталанский художник, живущий в Чили, тут же стал настаивать на том, чтобы предложить эту идею президенту страны. Гостившие тогда товарищи по «Операции правда» поддержали эту идею, а некоторые из них позднее внесли важный вклад в создание Музея. Сам президент Альенде вскоре после проведения «Операции правда» написал личное письмо Хосе Марии Морено Гальвану, попросив его «ускорить реализацию проекта музея», чтобы иметь возможность приурочить его открытие к Третьей конференции ОНН по торговле и развитию, которую меньше чем через год предстояло принимать у себя Чили. [20] Большинство поддержавших идею создания Музея прекрасно отдавали себе отчет в том, что вероятность ее реализации – появление музея, основанного исключительно на солидарности и ставящего своей целью создание достаточно обширной коллекции, чтобы через десять месяцев ее уже можно было начать выставлять (и все это «бесплатно»), – была практически равна нулю. И тем не менее, их энтузиазм в отношении чилийской «революции без оружия» каким-то образом убедил их в том, что это может быть осуществлено. Проект немедленно начал обретать очертания. Институт искусства Латинской Америки (IAL), активно поддерживавший «Комитет художников «Народного единства» (который так или иначе участвовал во всех вышеупомянутых выставочных проектах), превратился в местную штаб-квартиру проекта, и весь его небольшой штат (Мария Эугения Замудио в качестве координатора; Кармен Во, отвечавшая за связи с общественностью; и пресс-агент Виржиния Видаль) занялся продвижением будущего музея. [21] Институт искусства Латинской Америки был небольшой, но амбициозной организацией, руководил которой Мигель Рохас-Микс, связанный с факультетом искусств Университета Чили, который в то время возглавлял Хосе Балмес, а позднее Педро Мирас. Было решено, что необходим орган, который отвечал бы за продвижение и развитие проекта, и что войти в него должны исключительно иностранные члены. Так появился Международный комитет художественной солидарности (Comité Internacional de Solidaridad Artística). [22] Возглавить Комитет в качестве его президента пригласили изгнанного из родной страны бразильского художника Мариу Педрозо, который также был сотрудником Института искусства Латинской Америки, [23] а секретарем стал Данило Треллес, один из организаторов «Операции правда». К ноябрю 1971 г. будущий музей уже принял в дар или связал себя обязательствами по приобретению значительного числа заказанных работ. Международный комитет художественной солидарности (CISAC) обнародовал трехстраничный документ, озаглавленный «Необходимое заявление» (Declaración Necesaria), в котором в пяти пунктах декларировалось следующее:

1. Художники, передавшие в дар музею свои работы, сделали это не обособленно, но как члены «сообщества, глубоко преданного идеалу общества более справедливого, свободного и человечного, чем то, что распространено сегодня в большинстве стран мира».

2. Художники исторически поддерживали разнообразные эмансипаторные движения. Поддержка социализма – естественная и фундаментальная позиция для художников, которые сегодня ощущают, что создаваемые ими работы обесцениваются коммодификацией их капиталистическим обществом.

3. Художники призывают обеспечить широкий доступ к своим работам и «не могут оставаться безразличными к тому, как их работы монополизируются для эстетического удовольствия тех привилегированных коллекционеров, способных их приобрести»: они выступают против того, чтобы их аудитория была ограничена «богатыми странами северо-западного полушария и их метрополиями». Напротив, они требуют, чтобы «их работы были широко доступны на огромных непривилегированных пространствах стран Третьего мира. Чили и его революция против угнетения представляют именно этот мир».

4. Акт передачи в дар чилийскому народу произведений искусства «не подчиняется вопросам политической ангажированности или раздирающим общество конфронтациям», но является «политическим в самом высоком смысле этого слова: в принципиально этическом, гуманистическом и либертарианском смысле».

5. Международный комитет художественной солидарности «неуклюже попытался перевести в слова то, что художники попросту выражают посредством действия – своими работами». [24]

Декларация CISAC выводила художников, передавших в дар свои работы, и сами их работы на первый план и признавала, что их солидарность является по своей сути политической акцией. В то же самое время Декларация очертила те принципы, которыми должен будет руководствоваться будущий музей – музей, открыто выступающий против существующей системы сегрегирующих институций концентрированного богатства, унижающей искусство и художников. В этом смысле Музей солидарности был создан в качестве противопоставления другим музеям, как анти-музей: предпосылкой такого музея была атака на принципы, управлявшие существующими художественными музеями, особенно престижными и любимыми публикой институциями крупных городов. Музей солидарности бросал вызов их геополитической монополии, высмеивая абсолютную несовместимость их общественной функции и тех принципов, которым подчинены работы, находящиеся в их ведении, да и создавшие эти работы художники тоже. Следуя этой логике, Музей солидарности инициировал ходатайство о «возврате» картины Пабло Пикассо «Герника» (1937): утверждалось, что Музею современного искусства в Нью-Йорке, расположенному в «стране, которой в истории нет равных в готовности порождать и множить все новые герники», не пристало быть хранителем этого полотна. Создатели Музея солидарности написали письмо, объясняющее их позицию, и предложили забрать «Гернику» к себе, чтобы «отдать картине подобающие почести и дать ей надлежащее место». [25] Как отмечал Педроза в письме к другому члену Международного комитета художественной солидарности, «сегодня политика и искусство неразделимы». [26]

В течение двух бурных лет, последовавших за появлением замысла Музея солидарности, проект продолжал развиваться, а некоторые сопряженные с ним идеи обрели более конкретные и ясные очертания. Хотя фундаментальным и стратегическим принципом идеологов Музея было желание включить в него «первостатейных художников с четкой политической позицией», [27] в первой группе работ, сложившейся в первые краткие годы существования Музея, очевидна политическая неангажированность, на которой настаивали создатели. Коллекция уникальна именно своей разнородностью и тем, как она в буквальном смысле воплощает собой определенный временной срез, при этом не отражая никакого конкретного стиля (хотя отбор пожертвованных Музею работ обязательно проходил жесткий фильтр и проверку). [28] Преданность идее изменить мир неизбежно подразумевала концепцию искусства как двигателя перемен, так что в этом смысле создатели Музея естественным образом тяготели к современному искусству, и эта склонность, само собой, нашла свое отражение в структуре музейной коллекцииКак свидетельствует переписка между членами Международного комитета художественной солидарности, они – а особенно Педроза – считали чрезвычайно важным включать в коллекцию работы «художников – экспериментаторов»: новые имена, не-художников, анти-художников и их «не-объекты». [29] Сам Музей должен был стать открытым, проницаемым пространством, вовлекающим в свою деятельность художников через их собственный «опыт» и исследования. Планировалось, что современные художники должны будут путешествовать и проводить какое-то время в стране – как это случилось в ходе «Операции правда», – что даст им возможность самостоятельно познакомиться поближе с революционным движением, имея ввиду, что у этого путешествия и знакомства не обязательно должен быть конкретный художественный результат (хотя уже тогда велись разговоры о создании работ прямо на месте). [30] Хотя пожертвования были адресованы «народу Чили», мы не можем знать наверняка, смог бы Музей солидарности и без них обрести желанную популярность. Несмотря на огромные усилия, включая прямое участие президента страны, во время правления партии «Народное единство» Музею так и не удалось обзавестись собственным зданием. На протяжении почти двух десятилетий ему суждено было оставаться музеем без стен. По замыслу создателей, вход в Музей солидарности должен был быть бесплатным и открытым для всех. Планировалось также сделать часть коллекции передвижной, привозя ее в разные уголки страны, на заводы, шахты и в отдаленные сельские районы Чили. Появилась идея «Популярного поезда культуры», которая позволила бы показать первую версию этой экспозиции на медном руднике на севере страны. [31] Удалось открыть три масштабные выставки: одну в Музее современного искусства, две другие – одновременно в этом музее и в здании, возведенном для проведения Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). В этом здании впоследствии размещался Музей солидарности, пока не стало очевидно, что его архитектура была не приспособлена для хранения художественной коллекции. На непродолжительное время, после проведения ЮНКТАД в Чили, здание превратилось в популярный культурный центр, развернувший активную деятельность. Именно в этих обстоятельствах проведение выставки было сорвано случившимся в стране военным переворотом. От экспозиций практически не осталось никакой документации, за исключением упоминаний в письмах и в прессе, а также скромного первого каталога (пестрящего стыдными опечатками, как сетовал один из членов CISAC). К моменту написания данной статьи, не удалось обнаружить практически никаких уцелевших фотографий экспозиции.

Тем не менее, сам факт проведения выставки и существования документирующих ее фотографий, не говоря уже о существовании самого Музея солидарности, представляют собой примечательное исключение из правил. Даже в идеально благоприятных обстоятельствах вряд ли можно представить себе, что какому-либо музею удастся, не обладая никаким финансированием, организовать и провести свою первую выставку уже в первый год своего существования, а менее, чем за два года собрать впечатляющую коллекцию из 700 работ. Отвечая на понятное раздражение и фрустрацию художественного критика Дори Эштон, расстроенной опечатками и ошибками в написании имен в выставочном каталоге 1972 г., Педроза объяснил, что весь проект был реализован в условиях невероятной неопределенности и шаткости. В письме другому члену Международного комитета художественной солидарности Педроза разъяснял, что «в настоящее время все в Чили делается без какого бы то ни было финансирования и без плана, совершенно импровизационно». [32] В подобных обстоятельствах новое звучание обретало определение искусства, предложенное Педрозой: «Искусство – это экспериментальное упражнение в свободе», приложимое к создаваемому музею. В первые два года существования Музея солидарности работы попадали в Институт латиноамериканского искусства (IAL) через посольства, зачастую в дипломатических «конвертах», и регистрировались одной строчкой, написанной от руки в небольшом блокноте. Некоторые работы приезжали как раз к намеченным выставкам. Говорят, что когда картину Хуана Миро «Петух», ставшую настоящей «иконой» Музея в первые годы его существования, повесили на стену для проведения инаугурационной выставки 17 мая 1972 г., краска на полотне еще не успела высохнуть. Деятельность Музея разворачивалась в сложном и невероятно напряженном политическом и общественном контексте, который Педроза описывал как «холодную гражданскую войну», «гражданскую войну без применения оружия». В таких обстоятельствах появление Музея стало не только проявлением солидарности, но и символом воинствующей отваги и мужества со стороны всех вовлеченных. Музей отражал в себе «прекрасный хаос», [33] охвативший многие стороны повседневной жизни и в эпоху правления «Народного единства».

Исчезновение и изгнание

Реализация проекта Музея солидарности была прервана военным переворотом 11 сентября 1973 г. – как был прерван и политический эксперимент «Народного единства», – примерно через два с половиной года после того, как впервые была озвучена мысль о создании такого музея. На тот момент принадлежавшее Музею собрание произведений искусства оценивалось в восемь миллионов долларов США, сумму, превосходившую размер инвестиций режима Ричарда Никсона в дело дестабилизации ситуации в Чили за тот же период. Среди первых кадров, снятых в Чили, оказавшегося под властью военной хунты, были фотографии обысков домов и сжигаемых на кострах книг. Например, французское телевидение показывало, как молодые кадеты жгут книги, в том числе литературу о кубизме (оказалось, что новые власти подозревали какую-то тайную связь между этими книгами о кубизме и Кубой; такая же незавидная судьба постигла все книги в обложках красного, то есть политически неблагонадежного цвета). Масштаб уничтожения всего того, что хотя бы отдаленно было связано с «Народным единством» и левой культурой, потрясал воображение. Все, кто был хотя бы косвенно аффилирован с Музеем, вынужден был покинуть Чили сразу после переворота. Несмотря на несколько попыток, предпринятых в последующие годы, чтобы спасти принадлежавшие ему работы (включая план временного размещения Музея в Мексике), судьба его коллекции многие десятилетия оставалась неизвестной.

В 1975 г. проект пережил второе рождение как музей в изгнании: теперь он назывался Международный музей сопротивления имени Сальвадора Альенде (известный на испанском под акронимом MIRSA). [34] Те, кто был связан с Музеем солидарности в Чили, начали собирать новые работы и продолжали свою работу на протяжении всего правления чилийского диктатора Пиночета. Дух Музея материализовался в самой модальности его кочевого существования: на протяжении семнадцати лет, что у власти в Чили находилась военная хунта, работы художников скапливались в частных домах и в арендованных хранилищах дружественных художественных институций, различные фрагменты растущей коллекции выставлялись на самых различных площадках – от фестивалей до международных мероприятий, организованных в знак солидарности с народом Чили. Мурали и масштабные полотна часто создавались прямо на месте одной из нескольких международных антифашистских бригад, состоявших из чилийских или шире, латиноамериканских, художников в изгнании и их европейских соратников. [35] Продолжающееся существование Музея – его вторая жизнь – была бы невозможна без подъема широкой солидарности с теми, кто был выдворен из родной страны репрессивными латиноамериканскими диктатурами 1970-х гг. Национальные комитеты в поддержку Музея были созданы на Кубе, в Испании, Франции и Мексике. В них вошли ведущие интеллектуалы, объединившие усилия для воссоздания коллекции. Проект музея-в-изгнании оставался кампанией, но теперь у нее был новый фокус – страдания чилийского народа под гнетом военной хунты. [36]Несмотря на попытки военных стереть всяческие следы существования «Народного единства», коллекция, собранная Музеем солидарности, уцелела. По всей видимости, идеологи диктатуры опасались, что факт уничтожения коллекции может стать поводом развернуть против чилийской хунты международную кампанию [37] – довольно зловещая логика, если подумать, ведь режим никогда не останавливался перед убийствами и уничтожением оппонентов. Поскольку организаторам «Операции правда»» не удалось отразить полномасштабное наступление на революционное движение, отметим немаловажную деталь: одним фактом своего существования коллекция Музея солидарности вызывала страх. Только после окончания правления военной хунты музей-в-изгнании и его исчезнувшая коллекция обрели ту форму, которую Музей солидарности имени Сальвадора Альенде имеет сегодня. Первым директором музея стала Кармен Во, неутомимая активистка, боровшаяся за создание Музея на всех этапах его существования. После своего изгнания из Чили Во жила в Италии, Испании и Никарагуа, где ей удалось спрятать и спасти большую часть коллекции в заполненных доверху платяных шкафах. Во возглавляла политическое и судебное сражение за возращение исчезнувшей первоначальной коллекции, рассованной по разным бюрократическим углам государственных институций. Некоторые работы из этого первого собрания были возвращены Музею солидарности лишь в год написания этой статьи, то есть в 2017 г.Можно смело сказать, что и сам Музей солидарности появился на свет как акт борьбы – ответ культуры на насущную политическую повестку. Он был задуман как один из элементов стратегии радикальной коммуникации, а в итоге перевернул само понятие музея с ног на голову. «Посредничество», как мы понимаем его сегодня (конвенционально – как общение, совместное получение знаний и показ коллекции аудитории), возникло после того, как была собрана коллекция, не как необходимость, а как базовое условие создания Музея. В процессе родилась не имевшая доселе аналогов экспериментальная институция, действовавшая в поле искусства и политики, международный утопический «музей», созданный в маленькой южной стране, давшей старт не менее беспрецедентным революционным переменам и трансформациям.Перевод: Ксения Кример

Впервые опубликовано в: Berríos María. ‘Struggle as Culture’: The Museum of Solidarity, 1971–73 // Afterall, №44, Autumn/Winter 2017. 132–143 pp.