Глава третья

«Дедушка: такой же первооткрыватель, как и мы» (1974)

Дедушка, или Анти-Документа

В мае 1974 года журнал «L’Art Vivant» опубликовал статью под названием «Дедушка, или Анти-Документа» (Grand-Père or l’anti-documenta) французского искусствоведа Жана Клера в соавторстве с Харальдом Зееманом, где ясно и прямо высказывалось намерение куратора создать выставку, посвященную своему дедушке.

После великой Документы 5, состоявшейся в Касселе в 1972 году, Зееман почувствовал необходимость переосмыслить роль Ausstellungsmacher, создателя выставок. Документа 5 была задумана как стодневное событие и была призвана покончить с моделью «стодневного музея», разработанной Арнольдом Боде [1], которой, несмотря на определенные изменения, оставались верны предыдущие версии Документы. Это мероприятие объединило работы самых разных художников вокруг сложной темы: «Вопрошание реальности: миры образов сегодня» [2]. Среди участников были Ричард Серра, Пол Тек, Йозеф Бойс, Брюс Науман, Вито Аккончи, Джоан Джонас, Марсель Бротарс, Марсель Дюшан, Клас Олденбург, Бен Вотье, Джаспер Джонс, Ребекка Хорн и многие другие [3].

Помимо картин и скульптур, в программе были инсталляции, перформансы, хэппенинги и разные мероприятия. Произведения художников выставлялись бок о бок с нехудожественными объектами. Важную роль была отведена документации, как это было в некоторых предыдущих проектах Зеемана, например, «Хэппенинг и Fluxus» 1970 года.

На площадках Новой галереи и Музея Фридрицианум прошло несколько мероприятий, объеденных темой «Вопрошание общества». Они были разделены на три тематические секции: «Реальность образа», «Реальность изображенного» и «Идентичность и не-идентичность образа и изображенного». Первая секция была посвящена автономии содержания, образу как самой реальности — когда он весьма мало соотносится (или вообще не соотносится) с какой бы то ни было другой реальностью. Соответственно, здесь были представлены соцреализм, реклама, китч, художественная фотография, научная фантастика, комиксы, политическая пропаганда и социальная иконография. Вторая секция работала с образами, напрямую или косвенно связанными с реальным, — с образами, которые выступают в роли инструмента или метода во взаимодействии с данной реальностью. Эта секция охватывала гиперреализм, документальную фотографию, акционизм (уличное искусство и театр, события мая 1968 года), индивидуальные мифологии, автопортреты, психоделическое искусство и порнографию. Третья секция сосредотачивалась, с одной стороны, на «идентичности образа и изображенного», включая «принудительную идентичность» (отраженную в детских рисунках и искусстве людей с ментальными отклонениями) и «намеренную идентичность» (процессуальное искусство, театр в реальном времени, игры); а с другой — на «не-идентичности», включая концепции, декларирующие невозможность беспрерывного восприятия образа, в том числе художественные методы Олденбурга и Магритта, концептуальное искусство, наивную живопись, искусство как мироощущение, «искусство = жизнь».

Работая над Документой 5, Зееман постоянно балансировал меж двух крайностей: воодушевлением от открывшихся перед ним огромных возможностей и в то же время фрустрацией из-за целого ряда обязательств, которые подчас не давали ему заняться по-настоящему важными вещами. Как он сам позднее признавался: «Документа 5, представляя собой публичную сторону моей работы, с субъективной точки зрения была не слишком успешной, потому что горячее желание перемен вынуждено было сообразовываться с организационными требованиями и правилами» [4].

«После исключительно многолюдной Документы 5, [собравшей около 220 тысяч посетителей], лишь что-то совершенно противоположное [казалось] возможно» [5]. Зееман жаждал иного способа использовать «тонны энергии», которые обычно распылялись в «дискуссиях, встречах, заседаниях, поездках и прочей организационной суете» [6], и направить их в русло «своей одержимости и того, что ее питает, а именно исключительно переживание субъективного, которое является потребностью» [7].

После этого в жизни Зеемана наступил, казалось, переходный этап, этап размышлений о возможной смене курса, которые увенчались выставкой «Дедушка: такой же первооткрыватель, как и мы». Этот новый тип выставки [8] получил развитие в других выставочных проектах Зеемана, таких как «Целибатные машины», 1975; «Монте Верита: гора истины», 1978; «В поисках синтеза искусств: европейские утопии с 1800 года» (Penchant for a Synthesis of the Arts: European Utopias Since 1800), 1983; «Воображаемая Швейцария» (Visionary Switzerland), 1991; «Австрия в сети роз» (Austria in a net of Roses), 1996; и «Воображаемая Бельгия» (Visionary Belgium), 2005. Вот как сам куратор описывал этот период: «После Документы 5 у меня сложилось впечатление, что, если я продолжу организовывать выставки-ретроспективы и продвигать работы художников, которых я уже выставлял, я лишу себя возможности пережить еще одно приключение. Достигнув того, что почтальон Шеваль называл „точкой равноденствия“ жизни, пресловутых 44 лет, я хотел сделать что-то еще, кроме бесконечной череды сменяющих друг друга выставок. Естественно, я хотел сохранить верность своему призванию, так что мне пришлось найти такого рода деятельность, которую никто, кроме меня, не практиковал; это и привело меня к тому, что я делаю сейчас. Это был вызов, поскольку я понятия не имел, смогут ли выдвигаемые мною сюжеты поддерживать меня материально и духовно на протяжении многих лет» [9]. Куратор хотел рискнуть и ступить в доселе неизведанные области, разными способами исследуя свой медиум, «ставя его на службу тому, что не приносит сиюминутного результата» [10], и выступая за «субъективную теорию гармонии», согласно которой «выставка способна принести пользу окружающим лишь в том случае, когда я превращаю ее в свое личное средство выражения, следствие моего собственного опыта» [11]. Так появился на свет «Музей одержимостей», который представлял собой выставку как репрезентацию частной сферы.

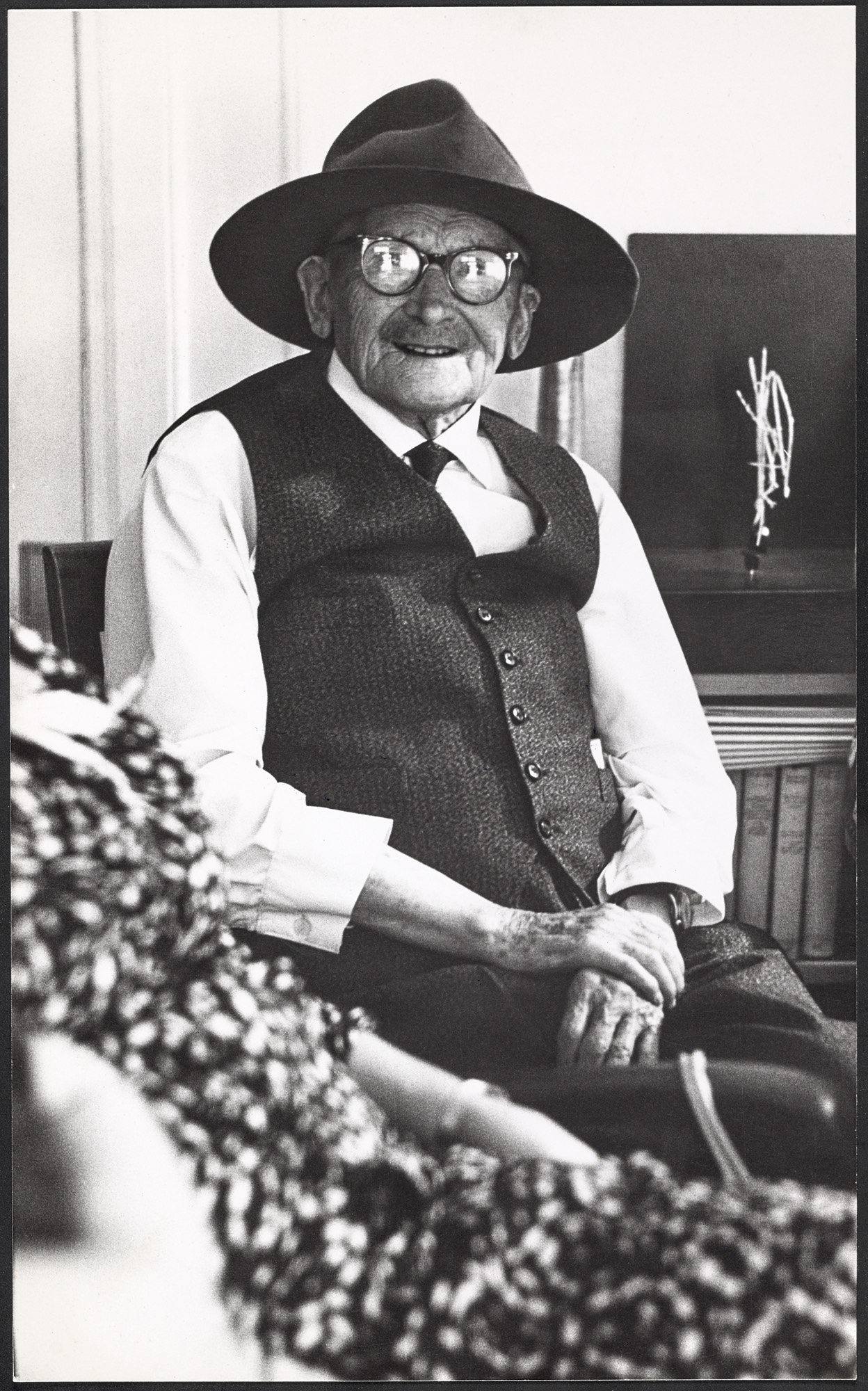

Зееман решил, что настал подходящий момент для воплощения в жизнь выставки, посвященной дедушке. После смерти бабушки и деда в 1971 году куратор хранил все, что напоминало о них, и вот наконец он смог показать это публике. Как признавался Зееман, это была давняя идея: «Дедушкина квартира по улице Риффлигессхен, 8 была образцом забитого вещами жилища…» [12]. «В юности я думал, что этот дом стоит того, чтобы увидеть его — как свидетельство некой истории, образа жизни» [13]. «Даже когда дедушка был жив, я хотел показать его квартиру в ее тогдашнем виде» [14].

В 1974 году Зееман покинул Берн [15], и в квартиру, где куратор жил со своей первой женой Франсуазой Поль Бонфуа (род. 1943), сыном Жеромом Патрисом (род. 1959) и дочерью Валери Клод (род. 1964), переехала галерея Tony Gerber. Квартира располагалась на третьем этаже дома на улице Герехтигкайтгассе. В этом здании под номером 74 находилось знаменитое Café du Commerce, место встречи художников, арт-дилеров и руководителей музеев с 1950-х по 1980-е годы. По словам самого Зеемана, «То, что Тони Гербер решил снять мою бывшую квартиру и этой выставкой отметил одновременно столетие со дня рождения моего деда и десятилетие галереи, — счастливое совпадение» [16]. Эта череда обстоятельств и сделала выставку возможной, поскольку было бы непросто устроить ее на площадке какой-то другой институции.

в видении зеемана, любая полиграфия к проекту должна была стать не образовательным или информационным материалом, а еще одним инструментом, созвучным произведениям в экспозиции, который бы связывал и усиливал темы и вопросы, заданные выставкой.

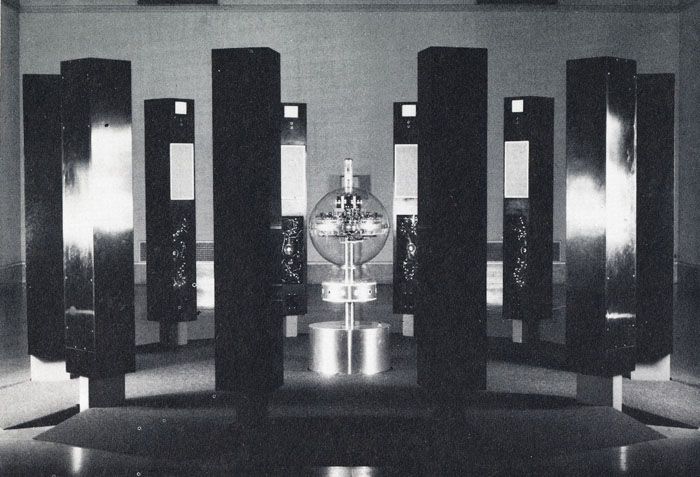

Смысловым центром выставки «Дедушка — такой же первооткрыватель, как и мы», открывшейся 16 февраля 1974 года и продлившейся до 20 апреля, была фигура дедушки куратора Этьенна Зеемана — его жизнь, личность и внутренний мир. Этьенн Зееман родился в венгерском городке Диошд неподалеку от Будапешта 15 июля 1873 году, а умер в Берне в 1971 году. Выставка состояла из трех разделов и занимала большую часть его бывшей квартиры (прихожую, лестницы, коридор, ванную и две спальни).

Первый раздел: пространство документации

Первая секция выставки была выстроена вокруг чемодана, который сопровождал парикмахера-первооткрывателя и его семью во время переезда из Лондона в Берн в 1904 году. Багаж пересылали из Лондона поездом, и об этом путешествии свидетельствуют две багажные бирки, до сих пор наклеенные на вещах: «1. Southern Railway: London (Victoria) To 2884 Bern-Hbf (Bern) VIA Calais-Laon-Delle- Grenchen-Nord; 2. Registered: Via Calais Train 1284» [17]. Внутри чемодана лежали несколько рукописных документов — возможно, письма Этьенна и его заметки. На стене висел кухонный держатель для крышек, принадлежавший его жене; каждый крючок символизировал определенный период их жизни, запечатленный в фотографиях и документах.

Гравюры и фотографии, включая изображение фамильного герба семейства Зееманов, а также деревни и дома, где родился Этьенн, отсылали к австро-венгерским корням деда куратора, к его происхождению и предкам («У нас был очень строгий отец, но, с другой стороны, у нас была очень нежная и любящая мать. В Диошде было всего 400 жителей, это была очень бедная крестьянская деревня. Отец хотел, чтобы я стал крестьянином, но я не захотел. Отец пришел в такую ярость, что избил меня до полусмерти, так, что я едва мог пошевелиться. Мать рыдала, перенесла меня в кровать и выхаживала меня. С тех пор я терпеть не мог отца» [18].)

Детство и молодость Этьенна прошли в кругу семьи и были всецело подчинены работе, но он неустанно стремился к знаниям, причем не только относящимся к его ремеслу, но и к мире в целом, («человеку нужны перемены, и я хорошо справляюсь с переменами» [19]). Отрывки из мемуаров Этьенна [20], помещенные на стенах, повествовали о годах его учебы в Будапеште, где с десяти лет он работал помощником официанта (1883−1885), а затем и подмастерьем парикмахера (1885−1887). Рассказывалось и о его балканских странствиях (1889−1891): он сменил несколько мест работы, работал в Тыргу Лэпуш, Клуж-Напоке, Сибиу и Бухаресте в Румынии, в Симеоновграде в Болгарии, в нескольких городах в Турции, в Салониках и Ксанти в Греции, в Тиране в Албании. («Когда все приготовления были закончены, я объявил матери, что собираюсь на Балканы. Мать ответила: „Если ты уедешь на Балканы, я больше никогда тебя не увижу, у этого края очень дурная слава…“» [21]). Зееман также разместил среди экспонатов отрывок, передающий впечатления деда от работы [22] (1891−1896) в парикмахерских в Будапеште, Карлсбаде («В Карлсбаде я снова стал цирюльником. (…) Деньги меня не интересовали, я хотел повидать разные города и познакомиться с разными барышнями») [23] и Вене, где он работал почти 14 часов в сутки [24].

Фотографии Этьенна и его жены Леонтины, их детей и родственников, а также написанные им мемуары открывали перед посетителями выставки жизнь, полную профессиональных и личных достижений. Шестьдесят девять лет совместной жизни были увековечены и воспеты во множестве фотографий, особенно тех, что относятся к свадьбе, а также ее серебряной, золотой и бриллиантовой годовщинам.

«Трудовая книжка» (Arbeit Buch), которую сохранил Этьенн, и его международные дипломы и награды, часть которых экспонировалась на стенах коридора, позволяют проследить его карьеру. Два важнейших события его жизни произошли в Вене в 1896 году. Именно там и тогда Этьенн научился делать знаменитую завивку «волна Марселя», позволившую ему скопить денег и постепенно добиться статуса настоящего художника. («К тому времени в Вене уже прослышали о завивке, но никто ее толком не видел, все завивки делали на бигуди. В то время в моде были кудри, и мой наставник и два других господина привезли из Парижа молодого человека [по имени Марсель Грато], чтобы тот научил их технике завивки. (…) Я вытащил ключ из двери и подглядывал через замочную скважину» [25] (…) Потребовались долгие месяцы, но постепенно я освоил эту технологию, она больше не вгоняла меня в отчаяние. (…) Прошло еще два месяца, и я почувствовал полную уверенность в своем мастерстве» [26].) Кроме того, именно в Вене в 1896 году Этьенн познакомился с девушкой по имени Леонтина Хвеста (1881−1971), на которой спустя шесть лет женится. («В субботу владелец постоялого двора, где я остановился, пригласил меня на прогулку в Пратер. Вместе с семьей Хвеста мы отправились в магазин 3-Nelken, где я и встретил мою будущую жену. В то время она еще училась в школе и была очень хорошенькой девушкой. Мне она сразу очень понравилась, я не мог дождаться следующего воскресенья, чтобы повидаться со своей дорогой возлюбленной. Мы уговорились о месте встречи, с ней я быстро освоил немецкий, да и родителям ее я тоже пришелся по душе» [27]. «Я много говорил о свадьбе со своей возлюбленной, но сначала хотел отправиться в Париж или Лондон, а она была слишком молода и находилась на попечении родителей. Мы часто писали друг другу» [28].) Все эти годы, с момента их первой встречи до свадьбы в Лондоне, запечатленной на фотографии в рамке, Этьенн продолжает неустанно путешествовать. («Я взял за обыкновение каждое утро ходить в Гайд-парк, и однажды передо мной шла молодая женщина, которая была очень похожа на мою возлюбленную. Я сразу подумал, что это она и есть, подошел ближе и взглянул в лицо, — это была не она. Я отправился домой и послал ей телеграмму: „Дорогая, приезжай, мы поженимся в Лондоне“» [29].) Он работал в Мюнхене, посетил замки Людвига II, побывал в Гармиш-Партенкирхене, Нюрнберге, Ульме, Штутгарте, Гейдельберге, Франкфурте, Гамбурге, Гельголанде, Копенгагене, Висбадене и Берлине. В 1898 году он поехал в Швейцарию (Базель, Листаль, Арау, Олтен и Берн). Пешком, с походной тростью и рюкзаком, дошел из Базеля в Берн. В Берне он пятнадцать месяцев проработал на улице Кристоффельгассе и задержался еще на десять дней, чтобы исследовать окрестности; в этих местах он в конце концов и обосновался с семьей в 1904 году. («Каждый день я выходил на прогулку и каждый раз отправлялся в новом направлении, до тех пор пока не мог с уверенностью сказать, что хорошо знаю регион и чувствую себя частью этого места. Швейцария — красивейшая страна, и я всегда думал о ней, [размышляя, где бы обосноваться]. У меня в распоряжении все еще была приличная сумма денег, и так как я намеревался вернуться, я положил деньги на счет банка в Берне, оставив их там» [30].)

В 26 лет, будучи в Лондоне, Этьенн Зееман получил приказ вступить в Королевский венгерский гонвед [31], но смог демобилизоваться раньше срока благодаря статусу «кормильца семьи» [32]. Спустя восемнадцать лет, в разгар Первой мировой войны, Этьенна призовут на военную службу, и он вступит в швейцарский Ландштурм, резерв вооруженных сил, созываемый в военное время, — свидетельством о том времени служит военный билет, ставший частью экспозиции [33].

В Париже Этьенн работал в парикмахерской «Guyard», в отеле «Continental» и в еще одном салоне на авеню де л’Опера (1898). В 1900 году он работал под началом Э. Константена на Всемирной выставке в Париже. По воспоминаниям самого Этьенна, его изобретение «Превосходный завиватель Зеемана» (Ondulateur Perfect Szeemann) родилось именно в парижские годы. («По ночам я отправлялся на бульвар Севастополь, который обычно был очень многолюден. Новшества неизменно привлекают внимание, и наше ремесло всегда требует чего-то нового. Дебют поляка был очень многообещающим благодаря его особым металлическим инструментам <…>. Я приобрел два таких приспособления и наблюдал, как с их помощью он делает завивку „волна Марселя“, но когда он расчесывал волосы, получались лишь спиральные локоны; и позже я создал щипцы для завивки под названием „Ondulateur Perfect Szeemann“. Они и впрямь были удачными, но идея была подсказана мне именно поляком» [34].)

После рождения двух сыновей Этьенн почувствовал потребность обзавестись постоянным домом. Вот как он описывал опыт отцовства: «В таких обстоятельствах [если у вас есть семья] уже нельзя колесить по свету, семья обязывает человека обосноваться в каком-то одном месте, в противном случае домашние страдают, когда главы семейства нет дома и некому принимать решения» [35]. «Я много путешествовал по миру, но именно Берн понравился мне больше всего» [36]. «Я хочу осесть в Швейцарии, моя цель — Берн» [37]. И он добился этой цели. Семья обосновалась в Берне; бизнес Этьенна процветал. Зееманы открыли женские и мужские парикмахерские салоны на улицах Фалькенплатц, Кристоффельгассе, Бундесгассе и в районе Хиршенграбен. В 1930 году два сына Зеемана, Этьенн Эрнст (отец Зеемана) и Арпад открыли салон Szeemann Fils («Сыновья Зеемана») по адресу Шпитальгассе, 40, сохранив при этом другие филиалы своей сети парикмахерских. Существуют фотографии интерьеров этих салонов и их вида с улицы, закрытых и работающих, и на них прекрасно видна динамика этого пространства: как Этьенн наблюдает за работой наемных сотрудников, а его жена Леонтина распоряжается в парфюмерном отделе. В коридоре рядом с фотографиями куратор выставил рекламные брошюры и материалы, рассказывающие об услугах и товарах, которые предлагали парикмахерские салоны его деда. В этом первом пространстве, рядом с лестницей, он повесил изображение швейцарского креста. Изображение было создано руками самого Этьенна из седых, рыжих и черных волос клиентов и помещено на зеркало с надписью «Trybol — травяной настой для полоскания рта № 1 в мире» [38]. Этот экспонат символизировал момент получения Этьенном в 1919 году швейцарского подданства [39]. Дед Харальда Зеемана, как свидетельствуют его записи, питал сильные чувства к этой стране: «Научиться страдать и не жаловаться — так кратко можно описать жизнь венгерского парня, который не питал к Швейцарии ничего, кроме любви с большой буквы» [40].

В первом разделе выставки куратор, как он признавался в нескольких своих текстах, намеревался выстроить «генеалогическое древо». Однако в итоге получилось, что он «написал» биографию, которая занимала стены прихожей, коридора и других подсобных помещений.

В придачу к биографии Этьенна Харальд Зееман исследовал две специфические черты его характера и личности: его отношение к деньгам и его страсть к коллекционированию, — для чего использовал необычные предметы, принадлежавшие деду. Стены коридора были, как обоями, оклеены десятками акций компании Huelva Copper & Sulphur Mines (владевшей медными и серными рудниками) и бонами. В одном из текстов Харальд Зееман отмечает, что его дед так никогда и не научился толком обращаться со своими капиталами [41]. В качестве символа такого нерационального ведения дел он оклеил три метра стены хранившимися у деда ценными бумагами, которые уже ничего не стоили, несмотря на накопившиеся на них суммы.

Кроме того, дедушкину квартиру «населяла» череда исторических персоналий, которыми он восхищался и которых упоминал в своих мемуарах. В течение всей жизни он коллекционировал гравюры с изображением Наполеона Бонапарта, Вильгельма Телля, Людвига II Баварского, Берты фон Зутнер, Бернарда Монтгомери, Джона Кеннеди, Рихарда Вагнера, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Иоганна и Рихарда Штраусов. Только небольшая часть вещей, собранных этим заядлым коллекционером, как называл его внук, оказалась выставлена в небольшом пространстве квартиры. Подобно тому, как раскрывается любовь Этьенна к своему ремеслу, его любовь к коллекционированию раскрывается в последующих разделах экспозиции.

Завершали первый раздел выставки собранные куратором высказывания четырех поколений семьи Зееманов. Личную, камерную ауру этих предметов подчеркивали слова брата Харальда Зеемана: «Я верю, что эта выставка доставила бы огромное удовольствие моему дедушке, но сомневаюсь, что он решился бы показать все эти материалы» [42].

По всей видимости, вся вышеперечисленная документация экспонировалась в том же виде, в котором она изначально находились в доме Этьенна, подразумевая, что обрамленные фотографии и картины висели на стенах его квартиры, в то время как официальные и другие бумаги документы, вероятно, просто складировались. Эти бумаги самым простым образом, часто при помощи обычных канцелярских кнопок, были прикреплены к стенам квартиры, как и рекламные листовки и отрывки из биографии Этьенна. Выборочные фрагменты из его мемуаров были перепечатаны на белых листках бумаги и выставлены без сопровождения какого-либо дополнительного кураторского комментария. Посредством этих коротких пассажей, и в отсутствии каких-либо поясняющих ярлыков, эти документы и объекты связывались с жизнью и личностью Этьенна. Каким-то образом эти автобиографические отрывки вдохнули жизнь в эти все принадлежности.

Второй раздел: обстановка

Обстановка, которую создали предметы и мебель из старой квартиры Этьенна, продолжала документальную линию, намеченную в первой части выставки. В этом разделе выставки отразился устойчивый интерес куратора к новым формам экспонирования.

Воспоминания, которые Харальд Зееман как внук сохранил о своем деде, играли важнейшую роль в воплощении его замысла. Он состоял в том, чтобы зритель, перемещаясь внутри пространства, не только составил себе представление о том, каким человеком был Этьенн Зееман, но в любой момент словно бы ожидал встретиться с ним лично [43].

На основе образов, запечатленных памятью или созданных воображением, куратор создал подчеркнуто личное пространство. В центре комнаты, разделяя ее, стояли две венские кровати. Справа, ближе к окнам, стояли платяной шкаф, круглый столик и бюро на колесиках. На бюро стояли радиоприемник и настольная лампа, а по сторонам его — книжная полка и тумба с выдвижными ящиками. Накрытая от пыли пишущая машинка разместилась справа, а перед бюро встал небольшой табурет той же модели, которые, судя по фотографиям, Этьенн приобретал для своих парикмахерских. Впечатление, что жизнь в квартире не остановилась, что пространство наполнено жизнью, было достигнуто благодаря разбросанным на столе предметам и распахнутой, словно ее невзначай забыли закрыть, створке платяного шкафа. Как кажется, этой уловкой куратор намеревался поселить в зрителях ощущение, что деятельность в этом доме замерла лишь на секунду.

В зеркале, занимавшем простенок между двумя окнами, где висели и стенные часы, отражалась противоположная сторона комнаты, в углу которой притаились швейная машинка и туалетный столик. Вышеупомянутый платяной шкаф, стоящий рядом с дверью, скрывал в своих недрах бабушкины наряды и аксессуары, — в некоторые из них она представала на фотографиях в документальном разделе выставки. У примыкавшей к шкафу стены посетители видели массивный комод, на который был водружен стеклянный шкаф-витрина ценностями: «от всяких безделушек из слоновой кости до марципанового поросенка, купленного на Луковом рынке до войны» [44]. Еще одна небольшая книжная полка поместилась между платяным шкафом и комодом.

Довершали интерьер комнаты шелкография и гравюры из коллекции Этьенна, развешанные по стенам. Куратор принял решение не копировать оригинальную развеску, поскольку «со временем накопленные приобретения превратились в настоящую шпалеру» [45], но вместо этого сгруппировать предметы тематически и так, чтобы они сочетались с мебелью. Таким образом, все изображения религиозного содержания были размещены над изголовьями кроватей, композиционно формируя небольшой алтарь. Этьенн был очень религиозным человеком, что подтверждается некоторыми его воспоминаниями, в частности, процитированным ниже фрагментом, которые проливает свет на его отношения с божественным: «Господь всегда оберегал меня, и я никогда не оставлял Господа в своих помыслах, в самые трудные моменты жизни я неизменно обращался к нему. Господь всегда со мной и всегда слышит меня. Многие, когда что-то в их жизни идет не так, опускают руки и ждут, что же случится дальше, ничего при этом не предпринимая. Это называется унынием, и предаваться ему не должно человеку. Человек должен быть борцом. В этом суть божественного: тяготы, труд, отвага и сила; бежать от чего бы то ни было нам не пристало; в минуты самых тяжелых испытаний с нами всегда помощь Господня» [46]. Над швейной машинкой висели портреты молодых девушек и изображения бытовых сценок, а овальное зеркало окружали портреты женщин зрелого возраста. Вокруг витрины с драгоценностями и массивного комода, служащего ей опорой, расположились небольшого и среднего размера фотографии и картины с изображением ледников, замков, озер и водопадов. Эти пейзажи были размещены таким образом, чтобы соотноситься с портретом отца куратора, образуя что-то вроде «семейной целибатной машины» [47]. Рисунки и гравюры на сюжеты странствий и странников, демонстрировались над письменным столом, а настенные часы фланкировали сцены верховой езды.

Пространство вмещало еще одну сообщавшуюся через проем в стене комнату, размером поменьше, где развернулся третий и последний раздел экспозиции.

Третий раздел: «Его вклад в триумф Красоты» [48]

Центр этого раздела занимало установленное большое зеркало, в котором отражался скульптурный бюст с прической «La Frégate» — которая украшала, в частности, Мария-Антуанетта, — венчавший каминную полку [49]. Стена была оклеена страницами спецвыпусков модных журналов 1920-х и 1930-х годов. Тот же прием повторялся в правой стороне комнаты для оформления ниши, где располагался камин. Здесь Зееман использовал страницы из журнала «La Coiffure Française» за 1890-е и 1900-е годы.

В этой части комнаты куратор воссоздал обстановку, которая напоминала бы о работе, обучении и исследовании. На тумбе с выдвижными ящиками были выставлены книги по парикмахерскому искусству. Там же разместились две головы-манекена как отсылка к фирменной услуге, которую предлагал Этьенн, — изготовлению париков. Это было его коньком, о чем красноречиво рассказывали рекламные брошюры: «Этьенн Зееман — первоклассный дамский парикмахер. Специализация: невидимые шиньоны. Завивка, укладка, парфюмерия» (Etienne Szeemann — Coiffeur du premier ordre pour Dames. Spécialité: postiches invisibles. Ondulation — Brosserie — Parfumerie). Несмотря на то, что тумба с выдвижными ящиками удивительно органично смотрелась на фоне остальной обстановки, скорее всего она не принадлежала Этьенну. К такому выводу я пришла, прочитав письмо Тони Гербера Харальду Зееману от 27 сентября 1973 года [50]. В то время галерея Tony Gerber переезжала в новое пространство. Последнее, что оставалось сделать, это пристроить два картотечных шкафов и кожаный диван, принадлежавшие галерее. В упомянутом письме Гербер предлагает Зееману включить эти предметы мебели в экспозицию. Кажется, Зееман частично принял это предложение, найдя применение одному из картотечных шкафов. Что произошло с двумя другими предметами, мне неизвестно. Возможно, они хранились вместе с галерейными имуществом и документацией в двух комнатах, которые не стали частью выставочного пространства. Однако это всего лишь предположения, подтвержденных оснований этому нет.

Назвать этот раздел выставки «Его вклад в триумф Красоты» [51] куратора подвигла рекламная листовка, предлагающая лосьон для выпрямления волос с девизом: «Триумф Красоты», — такая листовка висела над картотечным шкафом.

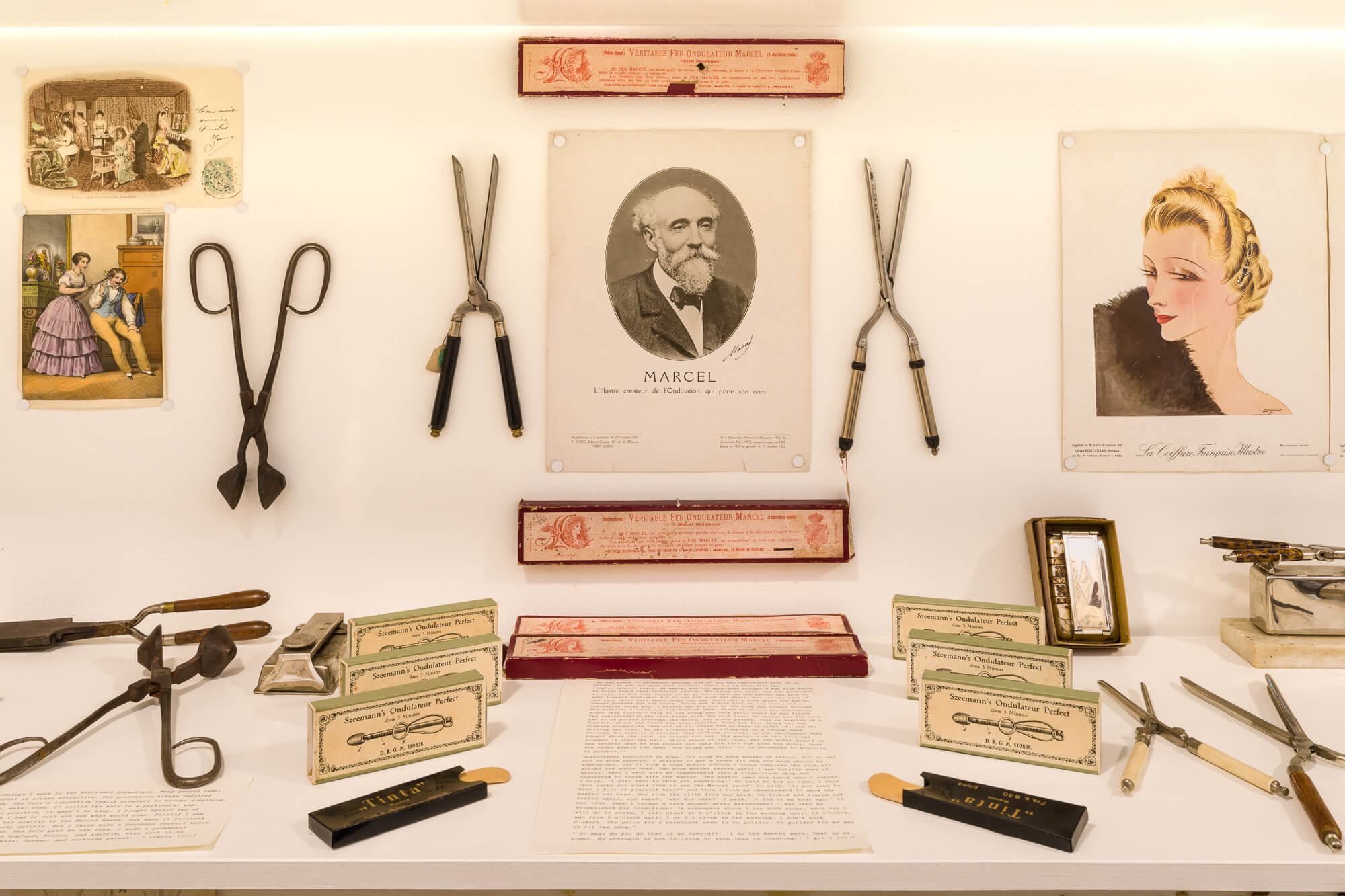

Смежная стена была покрыта материалами иконографического характера, собрав вместе различные идеалы красоты. Рядом с рисунками причесок ушедших эпох, данных в разных ракурсах, разместились фотографии, запечатлевшие сделанные Этьенном укладки. Там же висели гравюры со скульптурным изображением исторических и мифологических героинь (Клеопатры, греческой богини Талии и римских Виктории, Дианы и Венеры Победительницы [52]), а надо всеми этими изображениями был растянут большой баннер с надписью «Парикмахер» (Hairdresser). Рядом, на вершине книжного шкафа, заполненного различными предметами, заметно выделялся портрет Марселя с подписью «Прославленный создатель завивки, носящей его имя» (L’Illustre créateur de l’Ondulation qui porte son nom). Под портретом лежали парикмахерские инструменты: «Настоящие щипцы для завивки Марселя» (Veritable Fer Ondulateur Marcel) и «Лучшие щипцы для завивки Зеемана» (Szeemann’s Ondulateur Perfect). В воспоминаниях Этьенна можно прочитать: «Я создал щипцы для завивки и продавал их в Англии, Франции, Австрии и даже в США… [С 1912 года] я получил на них швейцарский, немецкий и австрийский патенты» [53].

Помимо моделей и парикмахерского инвентаря, в пространстве была представлена подборка номеров французского журнала причесок «La Coiffure Française Ilustrée». Нижнюю полку шкафа заняли различные аксессуары, безделушки и приспособления для стрижки, укладки и завивки, а верхнюю — иллюстрации, опубликованные в журналах «La Mode Ilustrée» и «Le Moniteur de la Mode». Перед ними были поставлены пять небольших пластиковых табличек, прежде служившие в салонах Этьенна подставками для объявления ассортимента услуг и информирования клиентов о том, на каких языках говорит персонал: «Manicure» («маникюр» — фран.), «Massage Facial» («массаж лица» — фран.), «Gesichts massage» («массаж лица» — нем.), «English spoken» («Говорим по-английски» — англ.), «On parle français» («Говорим по-французски» — фран.). Как и в первом разделе выставки, предметы сопровождали цитаты из автобиографии Этьенна, придавая им индивидуальность и одушевляя их.

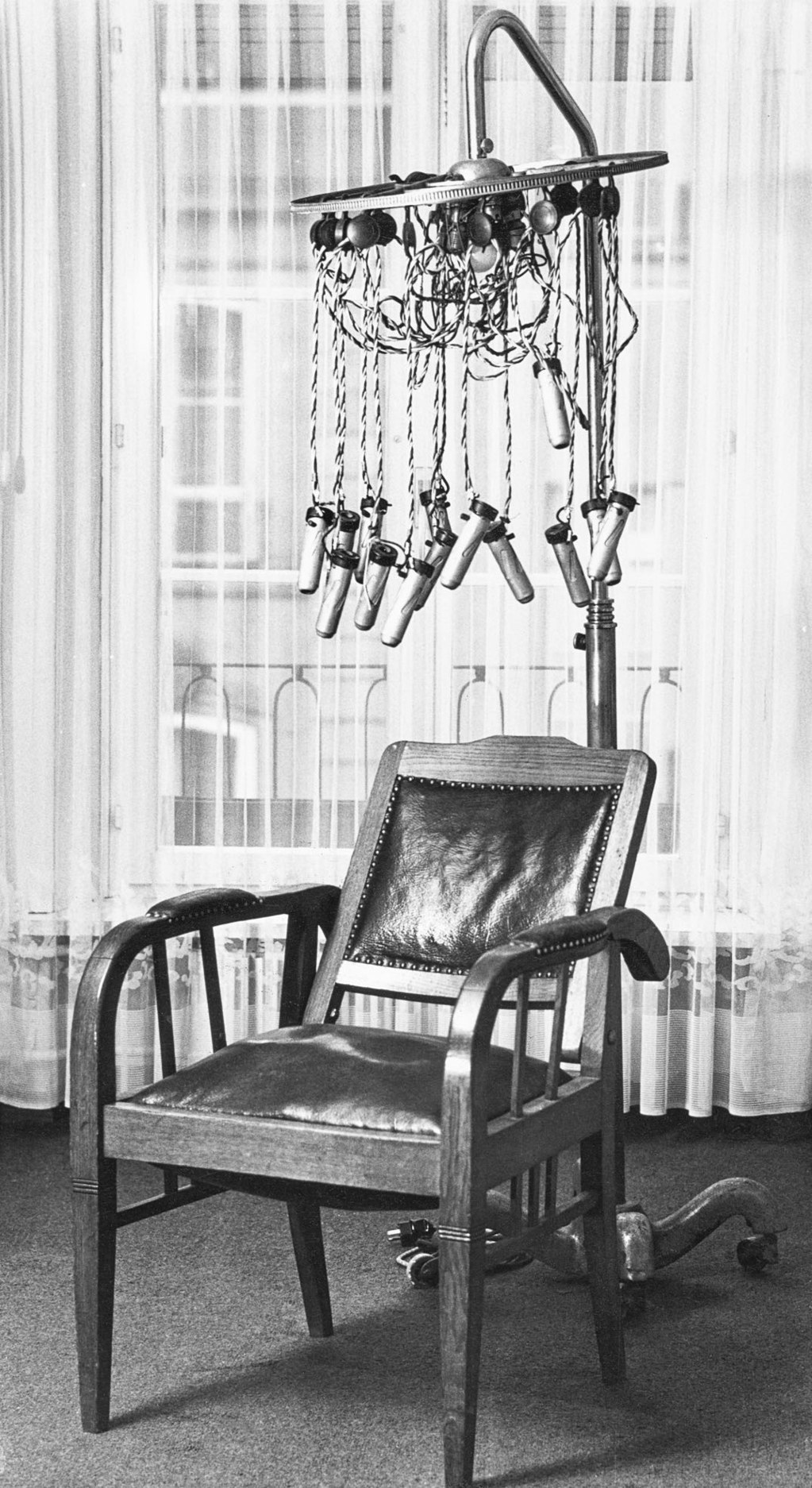

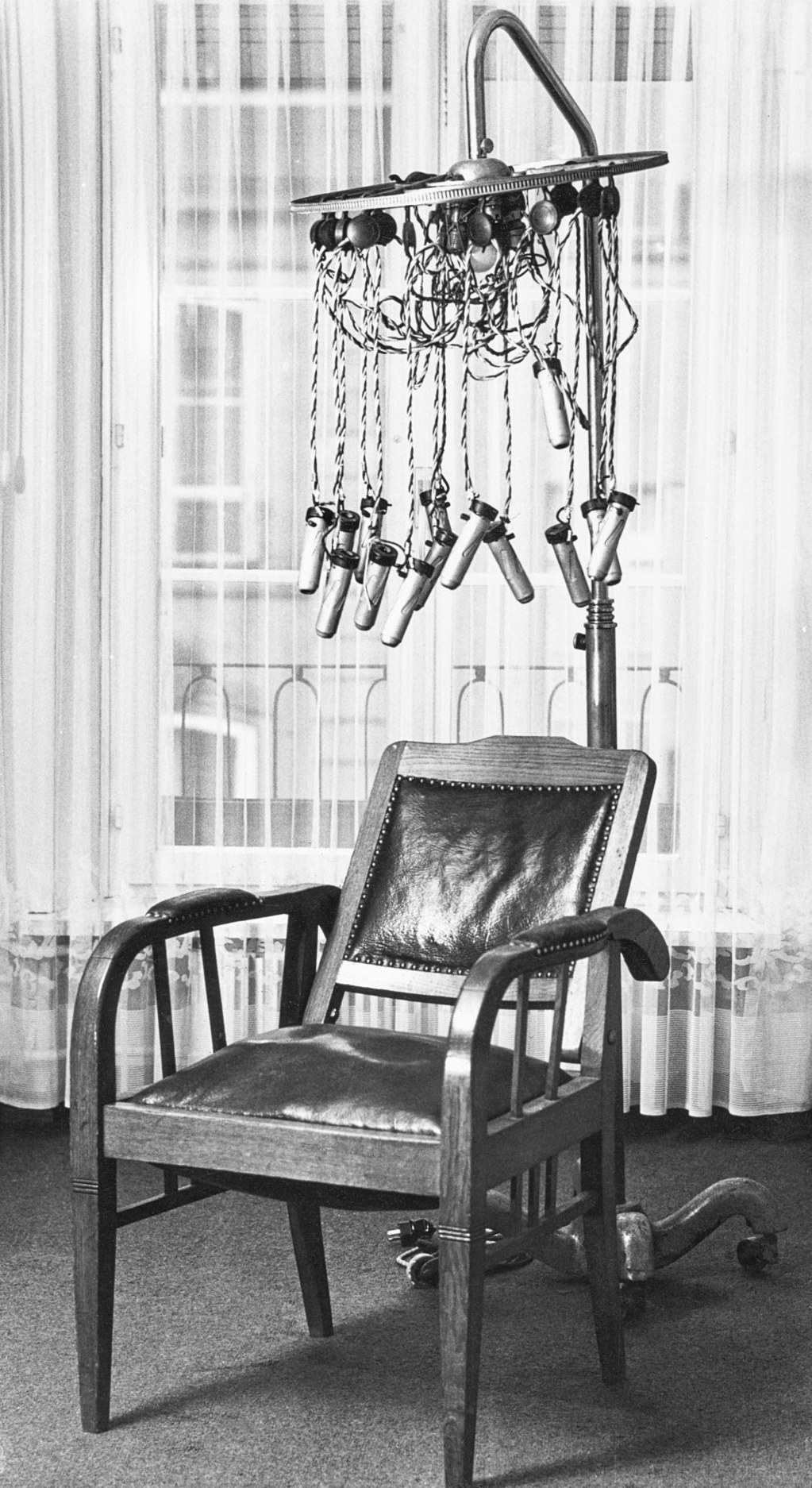

Парикмахерское кресло и приспособление для перманентной завивки примерно 1925−1929 годов, расположенные в другом конце комнаты, замыкали эту зона, которая была посвящением женской красоте. Приспособление для перманента было плодом совместного труда обоих Этьеннов, отца и сына, и представляло собой усовершенствованную версию предыдущей модели. В своей биографии мастер парикмахерского искусства делится историями о технике перманентной завивки: «Лондон, 1902−1904 гг. Часто мы задерживались в парикмахерской на часок, играя в карты. В один из таких вечеров меня и посетила мысль о перманентной завивке, однако до ума ее довел Несслер, отправившийся после этого в Америку» [54]. Вот как он описывает свой первый выполненный самостоятельно перманент: «У меня была клиентка баронесса Корфф, русская по происхождению, муж которой был атташе в Германии». <…> Она стала первой клиенткой, на которой я попробовал перманент. Я начал работать в 8 утра. Работа была трудная. Чтобы снять трубочки, которыми были обернуты бигуди, нужно было приложить максимум усилий. К ночи у меня кровоточили руки, но работа все еще была далека от завершения. Только к 4 часам утра следующего дня мне удалось закончить свою первую перманентную завивку. Когда баронесса увидела, что завивка сделана успешно и что ее волосы остались кудрявыми даже после мытья, она была вне себя от радости <…> и без колебаний заплатила мне за работу тысячу швейцарских франков. Вскоре после этого я получил запрос от клиентки в Париже, которая обратилась ко мне по рекомендации баронессы, а затем еще и еще. Однако с помощью этого приспособления я выполнил только шесть завивок, по тысяче франков за каждую, так как кожа на моих пальцах у меня начала отслаиваться, настолько тяжелой была эта работа» [55].

впечатление, что жизнь в квартире не остановилась, что пространство наполнено жизнью, было достигнуто благодаря разбросанным на столе предметам и распахнутой, словно ее невзначай забыли закрыть, створке платяного шкафа.

Заметки куратора свидетельствуют о тщательности исследования, проведенного на эту тему. Он сделал выписки из издания [56], посвященного немецкому мастеру парикмахерского искусства Карлу Людвигу Несслеру (1872−1951), в котором несколько раз упоминалось имя его деда. Приведем цитату из этой книги, где говорится о первой плойке для перманентной завивки, разработанной Этьенном: «Джентльмены Этьенн Зееман и Уилли Хартманн часто встречались с Несслером, чтобы поделиться профессиональным опытом. Все трое в свободное время экспериментировали с волосами… Этьенн Зееман изобрел приспособление для завивки волос, работавшее по принципу внутреннего нагрева с предварительно разогретыми стержнями, и позднее стал широко известным в Берне парикмахером» [57].

Неподалеку от приспособления для перманентной завивки была небольшая лаборатория, которую составляли стол, содержащий инвентарь для химических опытов Этьенна; документы и рекламные материалы некоторых его изобретений в сфере парикмахерского искусства и красоты, таких как «Превосходный завиватель» (Ondulateur Perfekt) (инструкция по использованию), «Vira — расческа для бережного расчесывания волос» (Vira —Peigne teindre pour les cheveux); рецепты для окрашивания волос (черный, каштановый, русый и блонд) и палетки с оттенками; крем «Darling», лосьон «Portugal», «Oleum Vitae», гигиенический хининный тоник для головы «Eau de Quinine Tonique — Hygiène de la Tête» и краситель для волос «Beloxyd» (рекламная листовка и свидетельство о регистрации бренда), получивший приз Химического университета. В этом же разделе экспозиции была небольшая секция, посвященная парикмахерским услугам для мужчин — уходу за усами и бородой, в чем Этьенн также считался экспертом («Он неуверенно вошел внутрь, я пригласил его сесть и самым лучшим образом обслужил, подравняв его усы на настоящий английский манер. Он взглянул в зеркало и сказал: „Чувствую себя прекрасно, я еще вернусь и буду рекомендовать вас своим друзьям…“. В тот же день работы нам досталось до поздней ночи…» [58]).

Коробка с косметикой, парики, гравюры с изображением мужчин в маскарадных костюмах (вырезанные из французского журнала «La Coiffure Française Ilustrée»), а также несколько портретов, которые находились по соседству с обычными для парикмахерской практики приспособлениями и инструментами, указывали на факт сотрудничества Зеемана с театральными и оперными артистами. Он был также описан в автобиографии: «Однажды ко мне пришла актриса Бушбек и заявила: „Мистер Зееман, мы играем ‘Тоску’ и подумали, быть может, вам интересно было бы заняться нашими прическами“. Я, конечно, сразу же согласился. Уже наряженные в театральные костюмы, они пересекли весь город и вошли в мой салон. Я никогда не видел столько зевак на Кристоффельгассе, и это оказалось лучшей рекламой, которая у меня когда-либо была» [59].

И наконец, в той же самой комнате частная и общественная сферы жизни в давно ушедшую эпоху были отражены, благодаря предметам каждодневного обихода вроде утюжков для волос, кофемолок, кухонных весов, чайных сервизов, кастрюль и сковородок, соусников и супниц, кусачек, приходно-расходной книги бабушкиной семьи с четырехлистным клевером, заложенным между страницами, нескольких пар очков, небольших памятных вещиц, подсвечников, религиозных изображений, игр и игрушек, тростей, курительных трубок, медалей, коробок, вееров, старого мыла марки «Sunlight», а также ламп, которыми пользовались во время комендантского часа во время Второй мировой войны…

В дополнение к выставке был напечатан буклет, придуманный и оформленный Харальдом Зееманом. Эта практика, которой свойственен отказ от формата традиционного выставочного каталога, восходит к периоду работы Зеемана в бернском Кунстхалле. В видении куратора, полиграфия к проекту, вне зависимости от ее формата (газета, архив или собрание сочинений), должна была стать не образовательным или информационным материалом, а еще одним инструментом, созвучным представленным в экспозиции произведениям, который бы связывал и усиливал темы и вопросы, заданные выставкой [60]. В данном случае буклет содержал кураторский текст, фотографии его дедушки и бабушки и репродукции некоторых экспонатов. Текст представляет Этьенна Зеемана не только как великого мастера парикмахерского искусства, путешествовавшего по всему миру, но главным образом как дедушку куратора. Семейные узы — неотъемлемый элемент выставки, и трудно переоценить их значение в создании личного, домашнего портрета Этьенна. Этот текст, проникнутый сильными эмоциями, вполне можно было бы принять за мемуарный отрывок. Он отвергает концепцию беспристрастного анализа исторической фигуры. Эмоциональный и искренний тон воспринимается всеми как единственно возможный, благодаря тесной личной связи между внуком и дедом. Как объясняет в другом своем тексте куратор: «Я мог бы создать мемориал Бетховену, а не своем деду, но в истории деда меня прельщало именно этого дополнительное измерение — личная вовлеченность» [61].

Перевод: Ксения Кример

Редактор: Евгения Шестова