В проекте участвуют: некромант Анатолий Москвин (Нижний Новгород), богатырь Клаус Веттер (Якутск), поисковик и правозащитник Юрий Дмитриев (Петрозаводск), Генерал Константин Петров (Концепция Общественной Безопасности), исследователь онтологий вечной мерзлоты Charlotte Alexandra Wrigley (Лондон), Музей Мамонта (Якутск); а также художники и художницы: Александр Агафонов (Пермь), Джесс (Екатеринбург), Алена Козиол (Тюмень), Ольга Межевич (Екатеринбург), Джулияна Семенова (Якутск), Егор Слепцов (Якутск), Евгений Стрелков (Нижний Новгород), Ирина Филатова (Москва), Антонина Шадрина (Якутск), Сергей Юдичев (Челябинск).

Координаторы: Дарья Антипова (Екатеринбург), Елена Васильева (Якутск).

Хтонические (подземные) силы владеют рядом ресурсов, важных для человека, и неразрывно связаны с решением вопроса смерти/бессмертия. Проект посвящен исследованию хтонополитики человека, которая оказывается построением отношений с внутренними силами нашей планеты.

Выставка-эссе выстроена в соответствии с нарративом, у которого есть три смысловых центра: 1. сакральные (мифологические и религиозные) представления о подземном мире; 2. позитивистский дискурс Нового Времени о покорении природы, проникновения под земную поверхность и извлечения ресурсов; 3. современные гибридные представления, в которых технологии сочетаются с анимизмом, а секулярный научный проективизм переплетается с древними сакральными смыслами хтонического.

Однако повествование организовано не по историческому принципу. Скорее, оно стремится продемонстрировать комплексный характер современных представлений, связанных с подземным миром, показать их происхождение. Эти представления часто сцеплены с более ранними системами сакральных знаний о хтоническом, однако предстают в новых гибридных формах. Например, некоторые современные техно-секулярные проекты, которые пытаются искать ресурсы для обретения бессмертия под поверхностью Земли, при ближайшем рассмотрении оказываются тесно связанными с архаичными верованиями в могущество Нижнего мира.

1. Нижний Мир

Хтоническое (подземное) являлось неотъемлемой и очень важной частью множества древних космологий. Подземные глубины ассоциировались с потусторонним, астральным миром «тонких» материй. С одной стороны, это связано со смертью, культом предков и потусторонней жизнью духов. С другой — с плодородием, богатством и возобновлением жизни (воскрешением).

Нижний/потусторонний мир известен в языческих верованиях восточных славян как темная навь, у якутов — как аллараа дойду, у манси (вотяков) — как хамал-ма. Нижние, или потусторонние, миры в разных дохристианских геокультурах имеют много общего: это место вечной жизни, но жизни принципиально иной, жизни духов, с которой человеку опасно иметь дело. Так, например, в ряде геокультур присутствуют схожие легенды о древнем народе, ушедшем под землю. У финно-угров и на Урале этот народ известен как чудь белоглазая, у кельтов — как эльфы и фейри.

Таким образом, древние предки, духи и потусторонняя вечная не-жизнь часто оказываются сцеплены через хтоническое. Этот мир опасен и ассоциируется со смертью для живого. Но так как предки покровительствуют живым, а земля своими глубинами рождает новую жизнь и дает силы, то одновременно Нижний Мир связан с богатством, обретением сил и воскрешением. Также зачастую связь между мирами (нижним, средним и верхним) у разных народов (например, у манси, башкир, восточных славян и якутов) изображается в виде мирового дерева.

Якутский художник Антонина Шадрина много работает с образом птицы. Птицы связывают землю с воздушной стихией и часто выступают символом души. У Шадриной свобода для птиц возможна над землей, тогда как подземные корни держат и опутывают. Память и соединенность с подземным приобретают здесь фатальный и даже зловещий оттенок.

Героиня якутской сказки «Ый кыыhа» от горькой жизни улетает на Луну: она испаряется, переходит в атомарное состояние. Перед этим Земля также предлагала девушке помощь, но та испугалась подземного мира. Художница Айыына Алексеева (Якутск) изображает два эпизода этого сюжета: переход девушки в атомарное состояние и тот момент, когда она задумывается о своей горькой судьбе, глядя в прорубь. Черный круг проруби ведет вглубь, открывая вход в мир под поверхностью, в мир мертвых.

В славянской мифологии потусторонний мир, который часто ассоциируется с подземным пространством, называется навь. Одноименная работа тюменской художницы Алены Козиол опирается на синтез различных культур: общее культурное наследие, по словам автора, также служит путем к бессмертию. На заднем плане изображена принцесса Укока — древняя мумия, найденная в алтайском могильнике. Она стоит на страже врат подземного мира, и мы видим, как перевозчик на реке мертвых провозит кого-то мимо нее. Основную часть картины занимает изображение подземного/потустороннего мира. Сумрачное пещерное пространство наполнено персонажами и символами мира мертвых из разных культур: девочка в мексиканской маске смерти, Цербер, русалки, духи, цветы мака, вода.

Продолжает синтез различных традиционных верований Ольга Межевич из Екатеринбурга. На ее работе изображена Хозяйка Царства Мертвых — видимо, Хель из скандинавской мифологии. Но автор избегает имен собственных, предпочитая обобщающие эпитеты в стиле интегрального традиционализма: Великая Праматерь, Хозяйка Царства Мертвых. Сама художница говорит: «Я выражаю в своих картинах силу Великой Праматери, язык моих картин — это ее язык, корневой язык нашей планеты. В моих картинах — взгляд с „другой стороны“».

В центре зала располагается работа пермского художника Александра Агафонова. Александр — профессиональный врач. Для серии «Vanitas» он использовал самодельные и полуистлевшие фотографии с кладбищенских надгробий. Помещение изображения усопшего на захоронении — традиция, которая свидетельствует о вере в посмертную жизнь и позволяет осуществлять с умершим чувственную коммуникацию. Регулярное посещение своих родственников на кладбище, их фотографии на могилах и массовость акции «Бессмертный полк», — все это говорит о том, что в современной российской культуре покойники принимают деятельное участие в жизни живых. Согласно дохристианским верованиям, восточнославянским в частности, одни из них обретают родительский статус в прави, другие же остаются в темной нави. Именно последние — заложные покойники — связаны с подземным миром и регулярно тревожат живых.

Генерал Константин Петров стал известен тем, что создал КОБ «Мертвая вода» — Концепцию Общественной Безопасности, а в конце жизни стал волхвом Мерагором. В одном из своих видео он рассказывает о традиционном славянском разделении миров на сферы прави, яви и нави, а также о том, что сегодня мир нави — это информационное пространство.

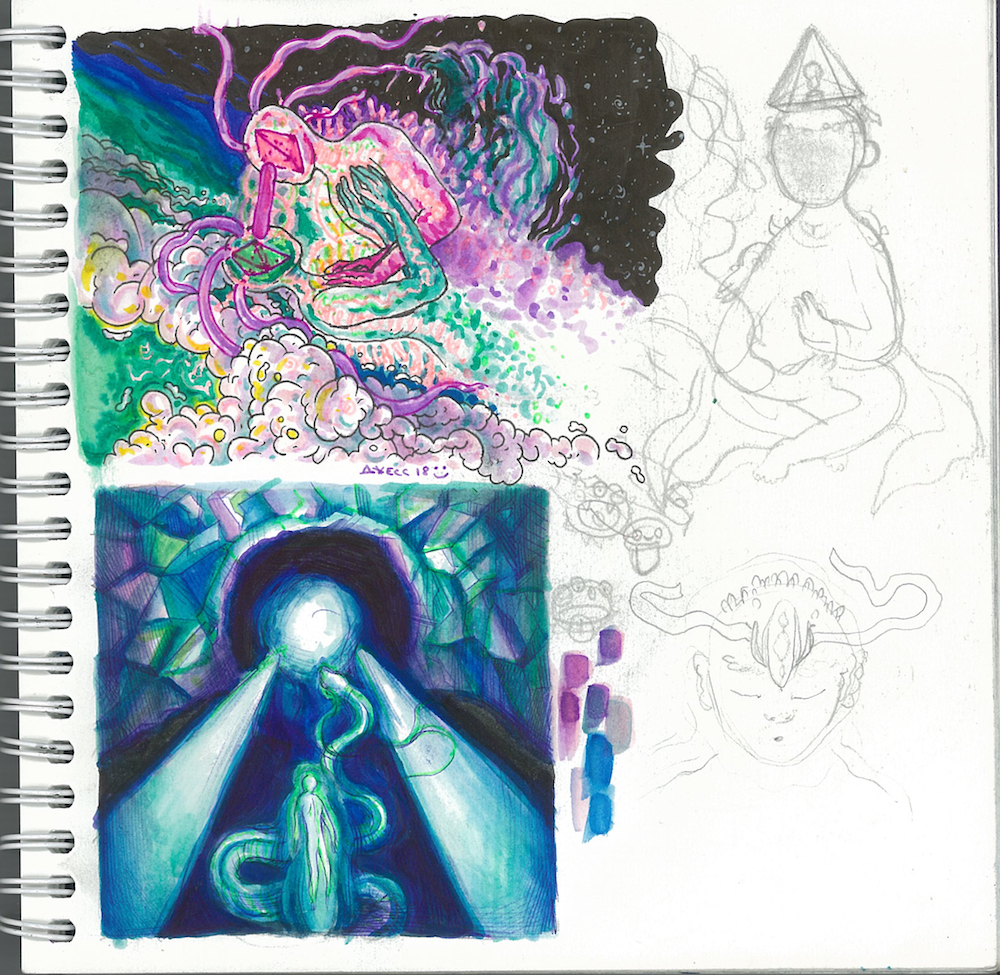

Художник Джесс (Екатеринбург) уверен, что бессмертие возможно путем ощущения себя обширным бесконечным потоком, который не имеет начала и конца и претерпевает постоянную трансформацию. По мнению художника, человек подсоединен к земле и заземление — это мощная подзарядка, «созданная специально для нас нами же». Астральные путешествия между мирами — это духовная практика, способ обретения единства с миром, где Нижний Мир встроен в общие потоки энергии. В качестве документа своей духовной практики Джесс создает визионерские изображения, репрезентирующие связь между различными мирами.

2. Богатырь, модернизатор и некромант

Посюсторонний и потусторонний миры, или явь и навь, находятся в постоянном взаимодействии. Однако прямой контакт с Нижним Миром способны безопасно для себя осуществлять лишь особые люди — богатыри или шаманы.

В традиционном якутском эпосе, олонхо, и башкирском «Урал-батыр» лишь богатыри (батыры), способны спуститься в Нижний Мир. Делают они это, чтобы вырвать у демонических сил земли бессмертие для всех людей (Урал-батыр) либо чтобы обрести некий ресурс, например, найти предназначенную судьбой жену и стать родоначальником процветающего народа (олонхо «Эр Соготох»). В Нижнем Мире героев ждут испытания, борьба со злыми духами и могущественными силами. И только по-настоящему могучий батыр способен одержать победу и вернуться на поверхность земли невредимым.

Таким образом, только отмеченные особыми способностями люди способны осуществлять коммуникацию с силами Нижнего Мира и защищать людей от негативного воздействия его духов. Коммуникация эта необходима не только в героическом режиме, но и в повседневном. Тогда ее осуществляют шаманы и колдуны.

Однако духи Нижнего Мира могут открыть свои богатства и некоторым другим, например, кузнецам и мастерам-камнерезам, которые работают с земными недрами и стихиями. Так делают подземные духи Великий Полоз и Хозяйка Медной горы в «Уральских сказах» Павла Бажова.

С наступлением Нового времени и века Просвещения анимистические дохристианские представления стали подвергаться особенно серьезной критике. Раскритиковав или спрятав свои страхи по отношению к подземному миру, человечество устремилось в недра земли, чтобы добыть ресурсы для развития промышленности, технологий и строительства современных городов. Возникла известная модерная оппозиция между res cogitans и res extensa, то есть между мыслящим субъектом-человеком и инертной природой — косной материей, у которой необходимо «вырвать» ее богатства.

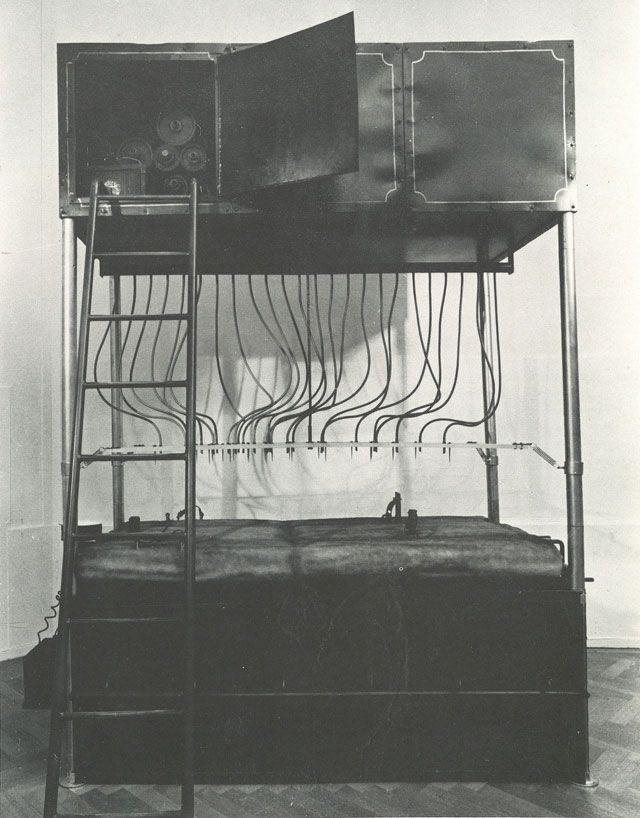

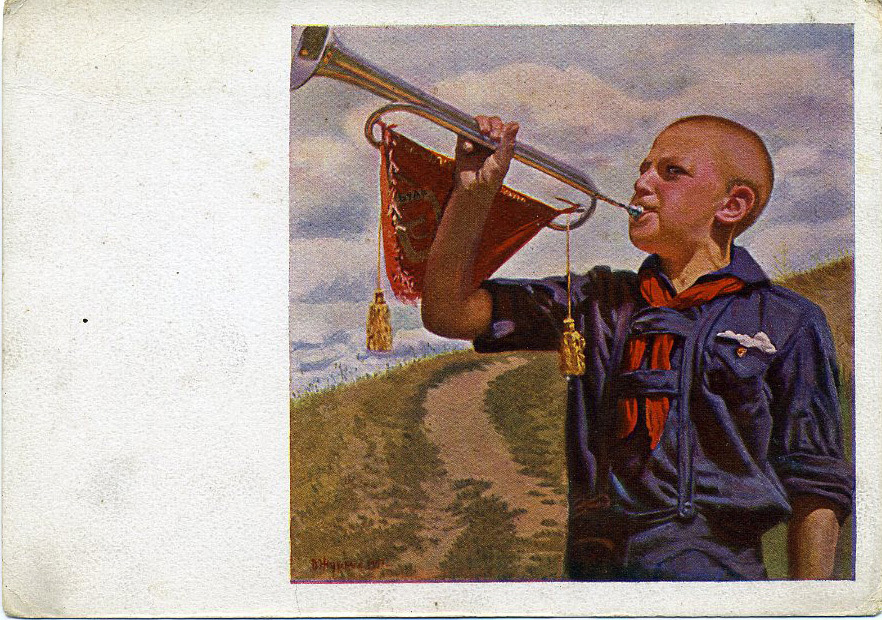

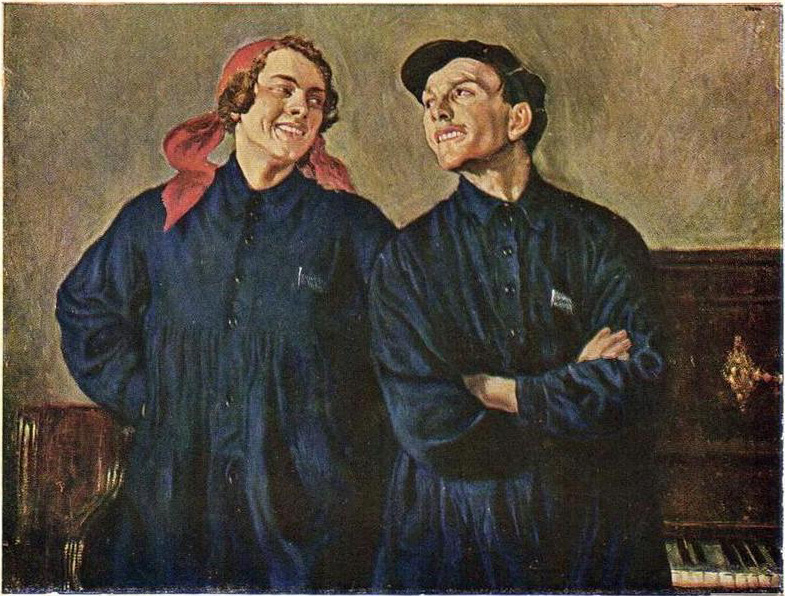

В России пафос покорения природы и просвещенного проникновения в ее недра достиг своего апогея в советское время. На место богатыря, шамана и мастерового пришел новый герой — советский человек, модернизатор природы. Архивная подборка видеоматериалов о Якутской научно-исследовательской мерзлотной станции (ЯНИМС), а также фотоматериалы, предоставленные Государственным архивом Свердловской области (ГАСО) представляют советскую риторику колонизации недр.

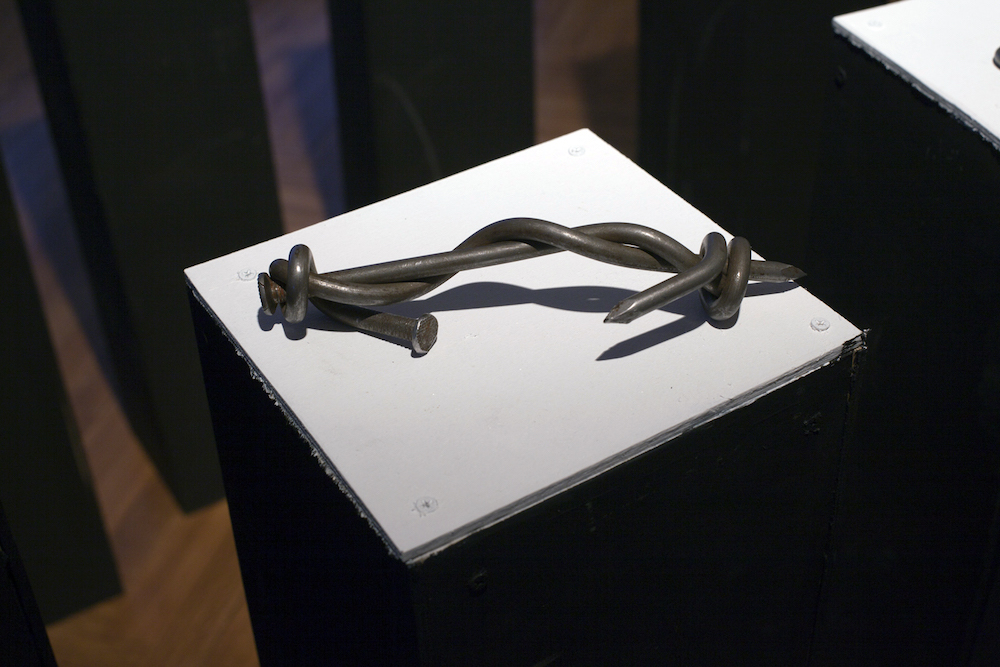

Люди, напрямую взаимодействующие с подземным миром и его мертвецами, есть не только в народном эпосе и легендах. Живут они и среди нас. Современный якутский богатырь Николай (Клаус) Веттер известен в интернете как «человек, гнущий гвозди и сгибающий металл». Сам он говорит, что ощущает силу как тяжесть, внезапно приходящую к нему и требующую разрядки. Силу эту он получает в немалой степени от физического взаимодействия с землей и духами мертвых: Веттер работает смотрителем на одном из кладбищ Якутска. Затем эту силу он использует в том числе для того, чтобы заниматься целительством.

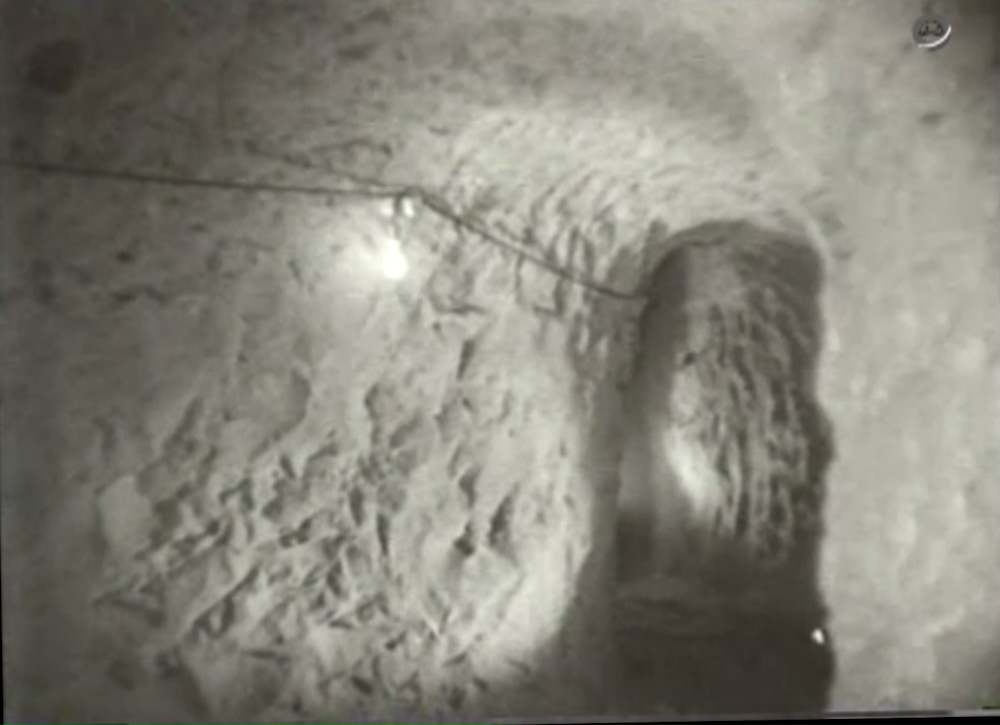

Челябинский художник Сергей Юдичев также находит в подземном мире творческие силы. Он создал особое подземное пространство, где совершает ритуалы по творческому перерождению. Смертью при жизни для многих творческих людей является потеря продуктивной способности. Снова обрести эту способность можно, пройдя через кризис: путем творческой смерти и воскрешения. Земля — это среда, где происходит умирание и воскрешение в бесконечно повторяющихся циклах творческой природы. Взаимодействие с ней сулит награду, но требует также и много сил и может быть очень опасным: ведь земля хранит секреты.

Петрозаводский поисковик и правозащитник Юрий Дмитриев много лет исследовал места массовых захоронений жертв политических репрессий 1930-х гг. в Карелии. Экспедиции под его руководством вернули нам тысячи человеческих останков и материализовали память о них. Согласно традиционным представлениям, люди, умершие не своей смертью, это неупокоенные души, заложные покойники. Они будут наполнять общество негативной энергией, пока общество не предпримет определенные шаги, а взаимодействовать с останками заложных опасно. Видимо, это правда, потому что Юрий Дмитриев вот уже несколько лет подвергается судебному преследованию.

Нижегородский краевед Анатолий Москвин стал знаменитым после 2013 г., когда в его квартире нашли 29 ростовых кукол, выполненных с использованием мумифицированных останков девочек подросткового возраста. Все девочки погибли внезапной насильственной смертью, и Москвин утверждал, что вступал в контакт с их духами, которые не могли найти успокоения. Некромант мумифицировал останки, чтобы в будущем воскресить этих несчастных. С 2013 г. Москвин находится на принудительном психиатрическом лечении: современному обществу не нужны самостоятельные шаманы и некроманты. Некрополитика является доменом государства.

3. Техноанимизм и подземное бессмертие

Сегодня мы наблюдаем причудливое смешение различных представлений о подземном мире в невиданный ранее ассамбляж. С одной стороны, на волне постколониальной реабилитации альтернативных систем знания возрождаются дохристианские языческие и анимистические представления. С другой, пафос покорения природы и объем добычи ресурсов из недр земли наращивает свои обороты. В результате мы получаем гибридные техноанимистические воззрения, когда техника — это не только новый инструмент в руках человека, стремящегося вглубь земли, но и новая темная среда, которая способна подключаться к потустороннему миру и сама населена духами. Например, молодые якутские художники используют технику, чтобы заглянуть в подземный мир, который для них населен духами и загадками. Так же как и сама техника и ее эффекты.

Холода в Якутии ассоциируются с Быком Эhээ Дьылом, приходящим с Северного Ледовитого океана. Это мифическое существо вобрало в себя черты привычного домашнего животного и ископаемого мамонта, останки которого находят в вечной мерзлоте. В ледоход туловище Быка зимы плывет назад по Лене в Ледовитый океан и уносит с собой души умерших людей и скота. Джулияна Семенова создает фотографии «подглядывания», прорыва поверхности снега и льда, за которой находится некая неназванная тайна или след прошедшего. Знаки и паттерны ее фотографий обозначают проявления скрытой структуры в нарушениях материальной поверхности и в самом ее рисунке.

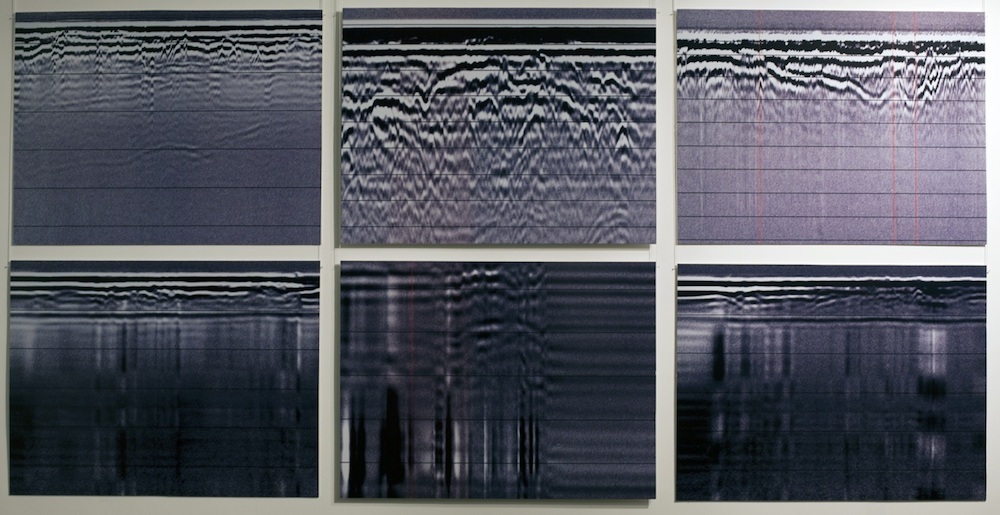

Егор Слепцов пытается, напротив, просветить, просканировать земную поверхность, чтобы предъявить не просто гипнотизирующий знак другой реальности, но вытащить ее наружу, переведя на точный язык цифр и геофизических сканов. Художник использует георадар «Око-2», чтобы сделать снимки подземных пород на территории Якутска. Эти «подземные» структуры во многом определяют физическое существование зданий и коммуникаций на поверхности.

Сочетание проектов Семеновой и Слепцова заставляет задуматься о том, каков разумный предел процессов Просвещения? Нужно ли сохранять некую тайну, лишь обозначая ее наличие под поверхностью, или стоит всеми силами стараться осветить невидимые структуры? Сегодня ясно, что результат этой деконструкции и критики может выглядеть не менее запутанным и таинственным, чем исходная точка. И научные снимки, выполненные радаром, могут оказаться искусной художественной фальшивкой, где художник вносит незначительные, но важные изменения в документ, по сути ставя вопрос о легитимности и верифицируемости критериев нашего научного знания.

«Объективная» наука часто вырастала из утопических проектов и грез: в частности, космическая программа появилась из размышлений Н. Ф. Федорова о необходимости отправить мертвецов, которые вскоре оживут, на другие планеты. В ряде модернизационных проектов недавнего прошлого можно обнаружить языческое бессознательное. Так, например, советский исследователь вечной мерзлоты Михаил Сумгин в 1920-е гг. предлагал создать под землей подземный музей вечности, в котором вещи и тела людей будут храниться вечно, т. е. обретут материальное бессмертие. Будучи выходцем из мордовской среды, где до сих пор широко распространены языческие верования, Сумгин сочетал в своем музеологическом проекте утопический пафос раннесоветского времени с архаическими бессознательными представлениями, в которых подземный мир тесно связан со смертью и бессмертием.

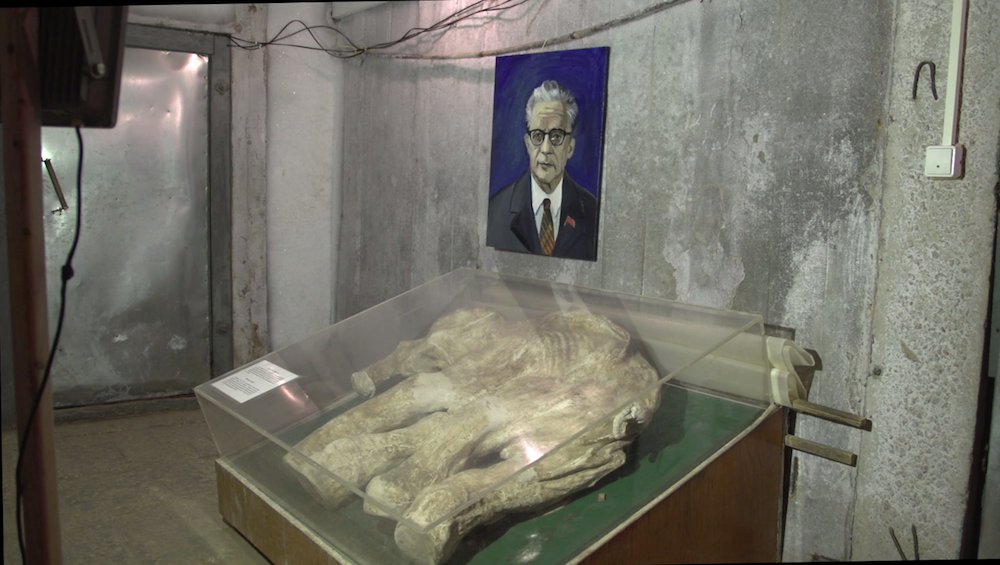

Московский художник Ирина Филатова реактуализирует идеи 1920-х, помещая в подземную лабораторию якутского Института мерзлотоведения портреты основателей этой науки и организуя оттуда прямую трансляцию. Помещенные в «музей вечности» портреты выполнены в технике масляной живописи — медиуме, который в наибольшей степени ассоциируется с рефлексиями о вечности.

Фронтир экстрактивного капитализма и пользовательского секулярного отношения к планете продолжает неуклонно расширяться во все стороны, в том числе и вглубь Земли. Это уже поставило человечество на грань экологической катастрофы, что сегодня выражается в проблематике Антропоцена. Но недра Земли до сих пор ассоциируются с ресурсами, необходимыми человечеству, в том числе для того, чтобы победить смерть и обрести бессмертие. Речь, например, о мумифицированных телах мамонта и древнего человека, которые хотят клонировать.

Британский географ и исследователь онтологий вечной мерзлоты Шарлотта А. Ригли (Charlotte Alexandra Wrigley) стала свидетелем аутопсии 42-тысячелетней ископаемой лошади. Забор образца ДНК проводился в якутском Музее мамонта корейским ученым из черного списка, который собирается клонировать лошадь. Сама Шарлотта развивает концепцию прерывистого мышления (discontinuous thinking) по аналогии с происходящим сегодня дроблением площадей, занятых вечной мерзлотой. По мере того как в мире нарастает глобальное потепление, жизнь начинает все больше ассоциироваться с отрицательными температурами, гигантскими холодильниками и криохранилищами, посредством которых человечество пытается контролировать будущее.

Фильм Музея мамонта «Wooly mammoth: The autopsy» рассказывает о малоляховском мамонте — уникальной находке 2012 г. на территории Якутии, туше мамонта с мягкими тканями и жидкостью, похожей на кровь. Фильм снят иностранными специалистами, которые одержимы идеями по клонированию мамонта. На выставке демонстрируется кадр, когда из мерзлоты начинает сочиться кровь мамонта — шокирующий момент, когда-то, что казалось мертвым, вдруг оказывается потенциально живым. Клонирование еще больше способно расшатать привычную границу живого/неживого, субъекта и объекта. Пассивный субстрат, в котором делают воронки и дыры, толща мерзлых пород, оказывается живой и сочащейся кровью. Природа и культура, субъект и объект, женское и мужское меняются местами.

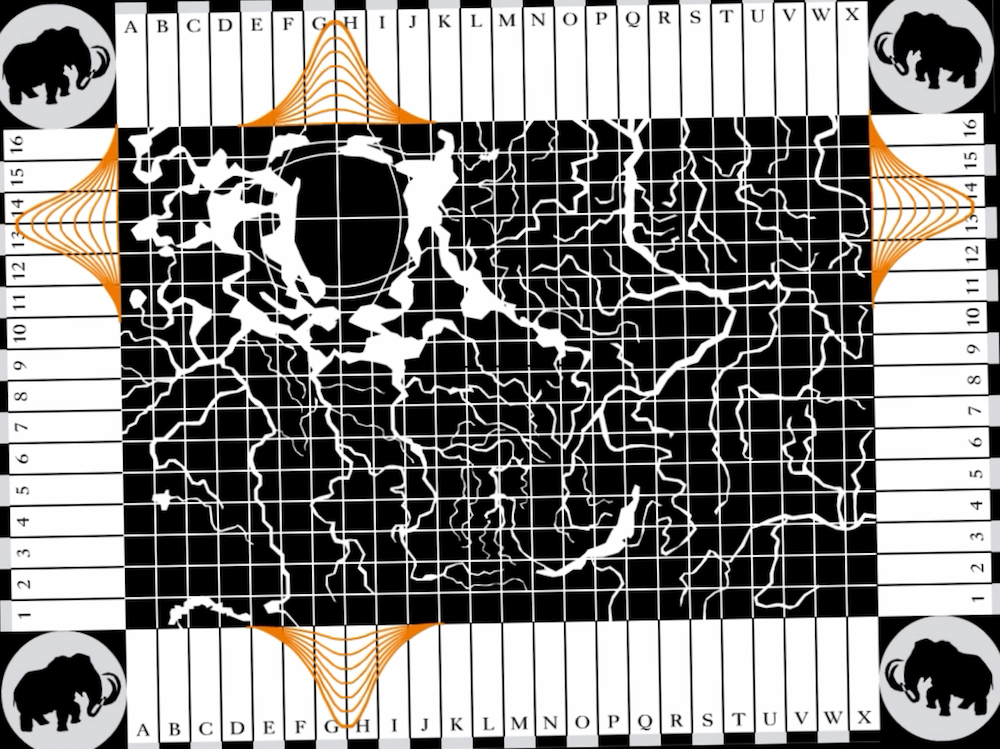

Однако с точки зрения традиционных верований это совсем не новость. Подземный мир в дохристианских представлениях был живым, как и все те «природные объекты», которые в современной секулярной культуре принято считать неодушевленными. Более того, на Урале и в Сибири мамонт долгое время был олицетворением хтонического начала. Легенду об этом записал историк В. Н. Татищев в XVIII в.: будто живет зверь-мамонт под землей, пища его — эта самая земля, и ходит он под землей, и от этого земля поднимается буграми, а позади остаются глубокие рвы, и леса и целые города рушатся. Именно об этом проект нижегородского художника Евгения Стрелкова. Разве коренные народы не были правы в том, что мамонты находятся под землей и что подземные силы загадочны и сильны?

Современные шаманы предупреждают о том, что мертвых нельзя тревожить и эти могущественные силы нельзя воскрешать. О том же, но в позитивном ключе говорят сторонники альтернативных неантропоцентричных онтологий: земля и ее внутренние силы должны остановить человека в его хищническом отношении к планете. Эко-прогрессивный геологический феминизм верит в одушевленность Земли и призывает вернуться на новом витке к необходимости уважать и договариваться с духами/силами земли и наших предков. В этой точке анимизм объединяется с проблематикой антропоцена, обретая прогрессивные экологические смыслы.

Можно сказать, что сегодня нам необходимо кардинально пересмотреть свое отношение к смерти и бессмертию. Во всяком случае обретение человеком бессмертия невозможно без сил земли. Вопрос состоит в том, каким именно будет это переосмысленное бессмертие?