Вокруг чего сегодня — после пост-интернета, в эпоху постмедиальности — строится история искусства, если понятия жанра, медиума или художественного течения уже не кажутся наиболее универсальными базовыми таксономическими единицами? Если и можно выделить ключевую, объединяющую проблематику масштабных музейных инсталляций, городских художественных фестивалей и виртуальных галерей, то я бы рискнула предположить, что она связана с принципом организации пространства — и информации. В широком смысле, организация пространства определяет наши эпистемологические и чувственные установки.

Сейчас, заводя разговор про иммерсивные и интерактивные среды, сложно избавиться от образа AR и VR инсталляций и приложений в качестве маркетинговых инструментов, служащих маркером технологических инноваций и используемых художественными институциями для привлечения новой аудитории. За этим навязчивым и распространенным видением технологической иммерсивности кроется куда более интересное и неочевидное повествование о том, как стратегии организации пространства переоформляют отношения между разными агентами и их констелляциями. А именно: небольшой экскурс в историю вопроса показывает, что интерактивность далеко не всегда предполагает антропоцентричность; иногда она, напротив, предоставляет возможность для горизонтальных связей между нечеловеческими и человеческими участниками. И в таких кейсах интерактивность и иммерсивность часто идут рука об руку. С другой стороны, когда они расходятся, интересно проанализировать, как эффект иммерсивности влияет на ощущение дистанции и вовлеченности, контроля, виртуальной и реальной власти субъекта над ситуацией (или объектом).

Для меня изучение стратегий организации пространства — посредством иммерсии или интерактивности — это повод задуматься о том, как интерфейс переопределяет когнитивные категории, уровни вовлеченности и способы познания и чувствования.

О терминологии

Употребляя термин «иммерсивные среды», я имею в виду любые технологии, направленные на создание иллюзии погружения зрителя внутрь художественной сцены (картины); попытка с помощью технических средств создать единое бесшовное пространство некоторого события. То, каким образом осуществляется это «втягивание внутрь», определяет идеологическую позицию и делает существенно важным рассмотрение различных стратегий использования и воплощения иммерсивных сред.

Говоря об интерактивности я подразумеваю, что система изначально проектируется с расчетом на активность пользователя, провоцирующую изменения и ответные действия со стороны системы. Степень и характер этого взаимодействия могут существенно варьироваться, — так что порой интерактивность для пользователя едва ли не сводится к нажатию кнопки «пуск» или активации некоторых триггеров, о механизме воздействия которых пользователь необязательно осведомлен. Здесь основной интерес для анализа представляет дизайн таких систем.

Стоит признать подобные определения довольно расплывчатыми, но на мой взгляд, такие неточности в данном случае позволительны, поскольку мы говорим преимущественно о технологиях и проектах, направленных на размытие конвенциональных представлений о субъекте и объекте, пользователе и авторе, пространственных и сенсорных границах.

Для иммерсивных технологий характерно стремление ухватить и усилить чувственное. Машинная чувственность при этом ставит перед нами не только вопрос о познании и восприятии, но и реконцептуализации пространственного и его границ. Иначе можно сказать, что определение иммерсивных сред обнаруживает себя в постоянном перетягивании каната между тотальностью формы и тотальностью процесса.

Иммерсивные и интерактивные среды можно описать через два полярных вектора: один направлен если не на киборгизацию, то на расширение чувственного опыта человека; второй, напротив, избавляется от антропоцентризма и направлен скорее на моделирование аутопоэтических систем, изучение машинной чувственности. Споры о положении человека в современном мире находят благодаря новым технологиям свое материальное воплощение, позволяя сторонникам полярных взглядов еще больше отдалиться друг от друга и укрепиться в собственной позиции. Далее в тексте будут представлены и сравнены обе линии проектирования и мышления.

Среда-для-себя vs среда-для-субъекта

Ранние эксперименты с интерактивными средами, конечно, связаны с увлечением кибернетикой в 1970-е. Один из самых известных примеров — проекты MIT’s Architecture Machine Group, которая просуществовала с 1967 по 1985 годы и позже переродилась в MIT Media Lab. Это была междисциплинарная лаборатория, у истоков которой стояли Николас Негропонте (Nicholas Negroponte) и Лоен Гройссер (Leon Groisser). В лаборатории педагогическую практику дополняла исследовательская работа: студенты разных факультетов совместно корпели над экспериментами, совмещая архитектуру и кибернетику. Как пишет историк архитектуры и технологий, писатель и дизайнер Молли Стинсон (Molly Wright Steenson), «кибернетическая перспектива, исходя из которой мир состоит из потоков информации и обратной связи, не останавливается на машинах и людях: она просачивается в архитектуру и дизайн целых городов» [1].

Николас Негропонте — один из основателей и идейных вдохновителей MIT Media Lab — будучи архитектором по образованию, много работал над внедрением компьютерных технологий в процесс проектирования зданий и городской среды. Один из ключевых тезисов книги Негропонте «Машинная архитектура» (Architecture Machine) [2] и сборника «Размышления об использовании компьютерных технологий в архитектуре и дизайне» (Reflections to Computer Aids to Design and Architecture) [3], вышедшего под его редакцией: архитектура должна быть партиципаторной; она должна избавить жителя от «патронажа» архитектора и дать жителю-не-эксперту возможность создавать собственный дизайн и подстраивать среду под свои нужды. Такую задачу должен, очевидно, обслуживать интерфейс компьютеризированного жилища. Кроме того, в «Машинной архитектуре» Негропонте озвучивает свою инженерную фантазию о сети, непосредственно обменивающихся информацией и взаимодействующих между собой домашних устройств (прото-интернет вещей) [4].

Как мы видим, в идеальной модели архитектурного планирования Негропонте технология центрирована вокруг пользователя, который выступает одновременно создателем и потребителем. Это модель, и ставшая, в конечном итоге, сегодняшним технологическим мейнстримом.

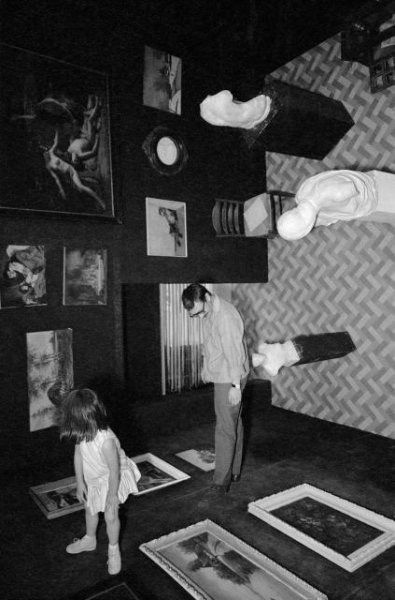

Среди первых разработок медиа-лаборатории MIT — такие проекты, как «Самостоятельное картографирование» (Mapping By Yourself, 1976) — ранняя версия современной дополненной реальности, «Кинокарта Аспена» (Aspen Movie Map, 1978−1980) — предок Google Street View, панорама улиц в масштабе комнаты. А также работа под названием «Мир из блоков» (Seek / Blocksworld), которая была показана в 1970 году в Еврейском музее в Нью-Йорке в рамках выставки «Software» под кураторством Джека Бёрнхема (Jack Burnham). Проект включал в себя конструкцию из кубиков, управляемую компьютером; обитателями этой конструкции были песчанки; роботическая рука должна была переставлять кубики, реагируя на движения песчанок. Предполагалось, что перестановки кубиков, осуществляемые животными, неслучайны и служили сигналом о потребностях модификации среды. Проект успехом не увенчался: компьютер часто не справлялся с задачей предсказания «потребностей» песчанок, животные то и дело попадали под руку роботу, мешаясь на пути технологических «улучшений» их среды обитания.

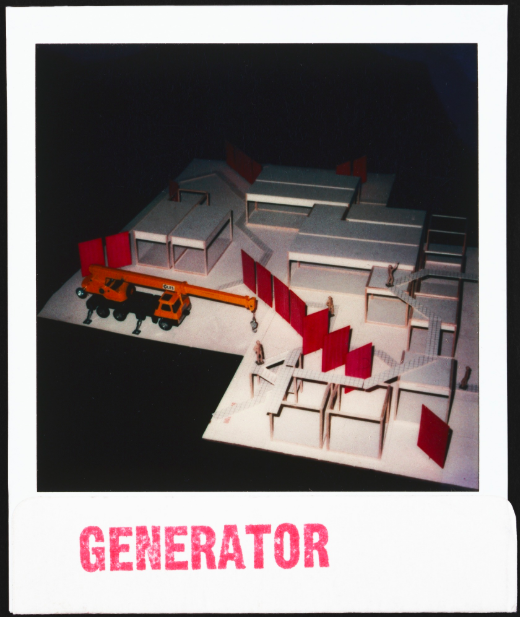

Негропонте был далеко не единственным архитектором, мечтавшим об управляемых жителем-пользователем средах. Похожий проект был придуман архитектором Седриком Прайсом в сотрудничестве с четой Фрейзеров. Он назывался «Генератор» (Generator, 1978−1980). Инвестором и заказчиком проекта был Говард Гилман (Howard Gilman) — креативный директор компании Gilman Paper Company и щедрый меценат, покровитель искусств. Гилман предоставил Прайсу практически полную свободу действий, определив лишь в общих чертах назначение здания: центр отдыха, «способствующий креативным импульсам… но удобный», вместительностью до 100 человек. По задумке Прайса дом должен был состоять из 150 подвижных кубов-модулей и стеклянных дверей; также были предусмотрены подиумы, ширмы и аллеи, соединявшие части здания-трансформера. Обитатели дома могли перемещать любые части при помощи передвижного крана [5].

Алгоритмы-сценарии для трансформации здания подготавливались особым образом. Потенциальный пользователь помещения сперва должен был составить список своих вероятных активностей — допустим, просмотр фильма, чтение, занятие поэзией, изучение истории, прогулка. Затем следовало оценить характеристики помещения, которые важны для того или иного занятия — инфраструктура, тишина, степень приватности и т. п. Наконец, подготовительный этап включал в себя игру «Три колышка», по результатам которой определялась первая расстановка дома-трансформера. Согласно правилам игры, участники по очереди должны были передвигать колышки так, чтобы составить горизонтальные, вертикальные или диагональные ряды одноцветных фигур.

Такая трехэтапная структура «планировки» среды должна была стать и функциональной, и пластичной, и вмещать в себя элемент случайности. По идее архитекторов если перепланировки не происходили довольно долго, то компьютер должен был самостоятельно сгенерировать план перемещения элементов. Таким образом в этом проекте предусматривалось три вида агентности: решения, принимаемые пользователем на индивидуальном уровне; коллективные договоренности, возникавшие в ходе игры; и действия, которые осуществлялись машиной самостоятельно.

Как большинство проектов Прайса, «Генератор» так и не был построен: на финальном этапе вмешались финансовые трудности.

Проекты Негропонте и Прайса преследовали схожие идеи, но имели структурные различия в системах:

— в модели Негропонте интерактивность предстает как часть окультуривания машины, ожидание ответной реакции, и устанавливает линейную связь между пользователем и машиной;

— в модели Прайса комбинации расположения жилых модулей зависят от агентности пользователей, но связь не линейна; в сущности, сложно предсказать, какие взаимодействия в этой системе (между гостями, между пользователем и машиной или между частями самой системы) станут определяющими в следующей раскладке пространства. Эта доля случайности и непредсказуемости являлась принципиальной для Прайса.

Идеи, заложенные в «Генераторе», оказались созвучны проектам следующего поколения архитекторов — таких, как Ларс Спайброк (Lars Spuybroek), Грег Линн (Greg Lynn), дуэта Диллера и Скофидо (Diller + Scofido). В их разработках архитектура пластична и программируема. Зачастую это конструкции, изначально являющиеся продуктами «сотрудничества» инженера и компьютерной среды. Иногда, это архитектура, которая напрямую связана с изменениями в самой окружающей среде. В такой раскладке было бы некорректно все сводить к бинарной схеме отношений между пользователем и зданием/средой, между субъектом и машиной. Скорее, речь идет о создании определенных условий для конструирования и считывании изменений среды (когда конструкция уже готова).

Большими поклонниками генеративной архитектуры выступают философы Брайн Массуми и Мануэль ДеЛанда. В схожем русле размышляет об архитектуре и антрополог Тим Ингольд.

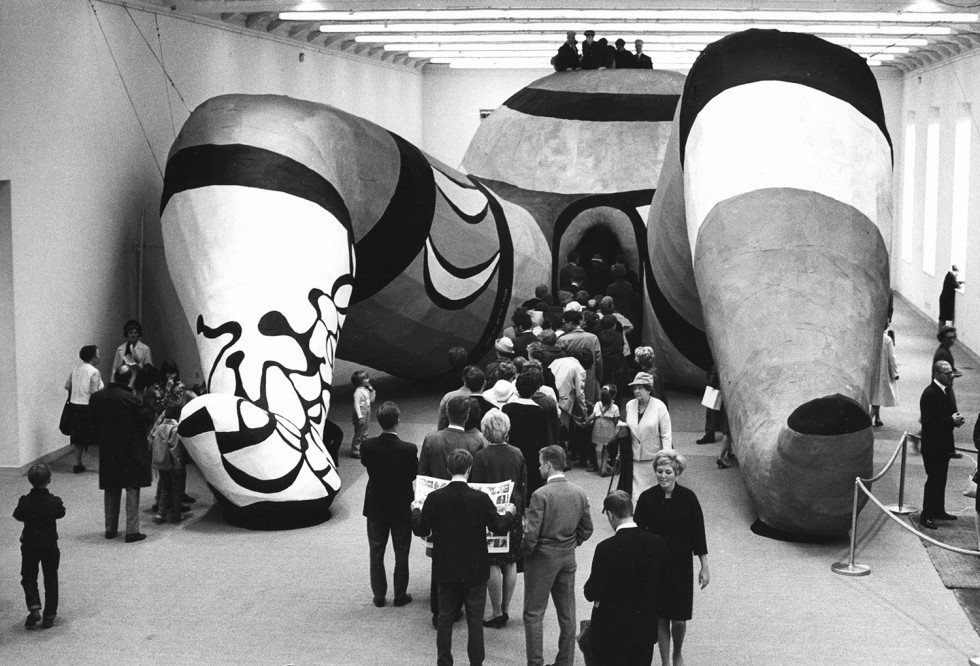

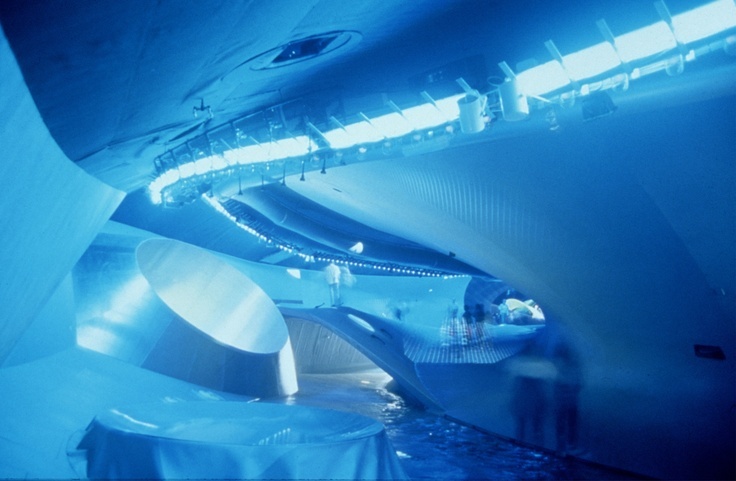

Один из известных ранних проектов архитектурной студии NOX Ларса Спайброка (Lars Spuybroek) — интерактивный музей HtwoOexpo (1994), спроектированный по заказу голландского Министерства транспорта и водных работ и Delta Expo. Павильон воды обладает текучей формой и задуман так, чтобы находиться в постоянной трансформации. Постоянная экспозиция музея демонстрирует как водные технологии (замороженные стены, создание тумана, искусственный дождь, контролируемые водные струи), так и интерактивные электронные технологии, вычисляемые в реальном времени. Это первое здание, в котором посетители могли управлять интерьером: благодаря встроенным датчикам можно регулировать уровни звука и освещенности помещения, а также управлять видеопроекциями. Форма здания основана на принципе континуальной архитектуры: пол, стены и потолок плавно переходят друг в друга, образуя целостную структуру. В проектах Спайброка компьютер используется практически на всех этапах работы: и на стадии проектирования, и на стадии строительства, и на стадии обслуживания здания, где программное обеспечение часто предоставляет пользователю-посетителю средства для частичного управления пространством.

прежде чем отношения между субъектом и средой стали отношениями, в которых устанавливается диспозиция власти, иммерсивность использовалась для создания атмосферы, погружения человека в определенное состояние.

«D-Tower» (1999−2004), сделанный Ларсом Спайброком в сотрудничестве с художником Q. S. Serafijn — проект на стыке архитектуры и паблик-арта. Проект состоит из башни, анкеты, составленной художником, и веб-сайта. Башня имеет высоту 12 метров и также демонстрирует концепцию континуальной архитектуры: здесь колонны органической формы создают поддержку для куполообразной верхушки конструкции. На веб-сайте отображаются ответы участников на анкету художника. Ответам присваивается один из четырех типов эмоциональной реакции и цвет: ненависть (зеленый), любовь (красный), счастье (голубой), страх (желтый). Вечером компьютер вычисляет эмоцию, которая чаще всего содержалась в ответах за день и окрашивает купол в соответствующей ей цвет [6].

Архитектурный дуэт Диллер и Скофидо (Diller + Scofido) в рамках Swiss Expo 2002 года решили радикально подойти к созданию интерактивной текучей формы и создали «Здание-туман» (The Blur Building) — это было искусственное облако, управляемое компьютером и генерируемое с помощью 31 400 водно-паровых струй. Параметры облака изменялись в зависимости от показателей влажности, температуры воздуха, скорости и направления ветра. Сами архитекторы комментировали свой проект так: «В экспозиции этого павильона невозможно было ничего рассмотреть, кроме зависимости от зрения как такового». (In this exposition pavilion there is nothing to see but our dependence on vision itself.) [7]

В интервью исследователей дизайна и архитектуры Томаса Маркуссена и Томаса Бёрча с Брайном Массуми философ поясняет, как машинные вычисления способствовали совершенному иному подходу к архитектуре [8]. Массуми отмечает, что современные архитекторы вроде Грега Линна вместо того, чтобы начинать проектирование с комбинирования базовых геометрических форм и исходить из идеи некой заданной идеальной формы, используют программное обеспечение для создания спецэффектов, где программирование начинается с параметров среды и сил, которые воздействуют на объекты. Создаются условия потенциального взаимодействия между объектами; когда вы запускаете программу, объекты приходят во взаимодействие и трансформируются (то есть результирующая форма не может быть известна заранее).

Объясняя терминологический сдвиг, произошедший применительно к новым технологиям (от «виртуального» к «нейро-») Массуми говорит о сопоставлениях между телом и машиной, между мозгом и искусственными системами. В метафорическом сравнении тела и машины была важна слаженность работы частей, составлявших целое. Что касается работы мозга, Массуми утверждает: «нет ничего линейного в том, как функционирует мозг».

Рассуждая о возможностях, которые предоставляет сегодняшним архитекторам программное обеспечение, Массуми называет их «инженерами опыта», отдавая предпочтение не статичности, а пластичности.

Схожие аргументы в пользу «софтвер»-архитектуры приводит и философ Мануэль ДеЛанда. Он говорит о том, что в трансцендентной картине мира форма производится извне (у нее есть создатель, если угодно, это картина божественного сотворения) и «назначается» «инертному» материалу; в то время как в имманетной — дизайнер не придумывает форму, а как бы помогает ей родиться из «морфогенетически беременной материальности: люди и материалы становятся партнерами в процессе создания формы». ДеЛанда связывает такой способ создавать формы с топологическим мышлением (вместо типологического), направленным на оптимизацию (максимизацию или минимизацию) той или иной характеристики, через которую описываются отношения между частями системы [9].

Антрополог Тим Ингольд также ратует за идею мышления с материальным, а не применительно к материальному. Для обоснования своей позиции он опирается на различие между building и dwelling у Мартина Хайдеггера. Ингольд цитирует Хайдеггера: строить означает «уже обживать… Лишь если мы уже способны к обживанию, только тогда мы можем строить». Здание всегда предзадано, оно сперва обретает форму и детали в голове архитектора, а затем согласно его плану воплощается в реальности; в то время как жилище не может предсуществовать, оно создается в процессе коллективного обживания пространства — и это относится не только к дизайну помещения и его функционала; обживание состоит из совокупности практик, в которых конкретные индивидуальные и коллективные потребности встречаются [10].

Ингольд прибегает к метафоре «переплетения» (weaving), чтобы обозначить взаимозависимость идей и вещей в процессе творческого воплощения; он стремится избежать выделения фигуры архитектора как «носителя приоритетных интенций», равно как и фиксации на объектах и образах.

Во многом схожих взглядов на интерактивность придерживается и Эндрю Гудвин — художник и автор книги «Экологии объединения» (Gathering Ecologies). В своей книге Гудвин излагает свои мысли относительно возможных подходов к работе с интерактивностью в поле современного искусства, опираясь на концепцию процессуальной философии, изложенную Альфредом Нортом Уайтхедом. Для Уайтхеда процесс помогает помыслить сдвиг от «материального» к «органическому». «С точки зрения философии, это сдвиг от гиломорфического взгляда на мир как состоящий из дискретных объектов и субъектов, сохраняющих относительную стабильность в течение времени и иногда взаимодействующих друг с другом, к взгляду на мир как непрерывной серии событий по установлению связей» [11].

Эндрю Гудман настаивает, что интерактивность следует рассматривать на уровне экологии, а не субъекта — то есть, если угодно, интерактивность следует рассматривать как открытость системы для подключения новых акторов или для новых взаимодействий между участниками [12]. Экология в данном случае обозначает способ самоорганизации и интерактивности. Гудман пишет, что для него интерактивность характеризуется способностью события генерировать новые события и отношения. Он рассматривает экологию не только как совокупность существующих действий и связей, но и точку отсчета для разворачивания новых. В связи с этим для Гудмана также важен концепт «трансдукции» Жильбера Симондона. Художник пишет, что для генерации нового (относительно существующей системы), следует интенсифицировать различия между элементами и силами.

Книга Гудмана полна интересных отсылок, конструктивной критики интерактивных инсталляций и заразительных идей, но есть ощущение, что в тот момент когда автор пытается приложить свои мысли к реальным проектам, он сам загоняет себя в тупик: дело в том, что все проекты, которые он рассматривает, — это проекты, существующие в выставочных пространствах. Можно бесконечно утверждать, что проект преследует цель создания автономной самоорганизующейся системы, но по факту сама ситуация выставочного проекта будет диктовать иную логику «жизни» проекта. Это логика, в которой всегда есть «срок годности» (дата завершения проекта) и «одноразовость» посещения — ведь вероятнее всего, зритель придет лишь однажды и больше не вернется. А значит, для среды зритель не может быть чем-то большим, нежели случайный триггер, запускающий один из алгоритмов. Устойчивые связи не образуются, взаимной адаптации не произойдет. Такой проект обречен быть не более чем концептуальным жестом, нежели живой эволюционирующей системой.

Кроме того, многие из проектов, рассматриваемых Гудманом, основаны на производстве звука или световых эффектов. К примеру, в проекте «Композиция праздной ходьбы» (A Chorus of Idle Feet), результатом взаимодействия зрителя с системой становилось именно производство звука. Звук же, если обратиться к философу Жан-Люку Нанси, предстает перед нами как темпоральное разворачивание настоящего, мелодия есть тогда и только тогда, когда она звучит, длится, отражается от поверхностей, повторяется в отражениях и в конце концов возвращается к самой себе, оставляя лишь воспоминание [13]. То же самое можно сказать о свете: он существует в отражениях луча от поверхностей; всегда есть что-то, что испускает и поглощает частицы. И звук, и свет всегда существуют лишь в настоящем, ускользая от образования каких-либо устойчивых связей. Впрочем, автор не заявляет, что ему важно создавать устойчивые связи между частями системы. Однако как мы можем иначе различать одно состояние от другого, если не посредством суждения о изменениях в характере отношений между ее частями?

Стратегии интерактивных проектов

Собственную классификацию стратегий интерактивных проектов излагает куратор, художественный критик и специалист в области медиа искусства Рышард Клущински в своей статье «Стратегии интерактивного искусства» (Strategies of Interactive Art) [14]. По мнению Клущински, в каждой работе можно выделить один из элементов, вокруг которого проект разворачивается: это интерфейс, интеракции, данные, организация данных (гипертекст, кибертекст), программное обеспечение / «железо», отношения между участниками и перформанс / постановка. В основе классификации лежат принципы организации и иерархии перечисленных элементов.

Рассмотрим коротко описания восьми стратегий.

— стратегия инструмента: интерфейс как генератор событий; интерфейс предопределяет порядок взаимодействия зрителя с системой и влияет на конечный результат этого взаимодействия;

— стратегия игры: основной фокус работы — на интеракции; такие работы имеют метадискурсивный характер, обращая внимание зрителя-участника не только на действия, которые они должны выполнить, но также на то, как происходит интеракция, какие элементы в нее включены, какие задачи ставятся;

— стратегия архива: здесь главная роль отведена информации; интеракция рассчитана на взаимодействие с данными, своего рода блуждание по виртуальной картотеке;

— стратегия лабиринта: основа этого подхода — гипертекст; в противоположность предыдущему типу здесь зрителю не предоставляется никакое вводное знание и структура архива никак не влияет на вероятный способ изучения данных зрителем; все построено на блоках текста, которые содержат ссылки на другие блоки текста;

— стратегия ризомы: если гипертекст скорее всего имеет границы, то кибертекст — потенциально расширяется до бесконечности, он имеет более открытую архитектуру, создавая возможности для построения новых путей и категорий; такая стратегия предполагает мультинаправленность и некоторую непредсказуемость развития архива;

— стратегия системы: в этой стратегии вся информация и все действия аккумулируются внутри многосоставной замкнутой системы; зритель может входить в контакт с ней и наблюдать за происходящим, но, по большому счету, его присутствие для системы не является определяющим; система живет по собственным принципам и законам;

— стратегия сети (network): система сети создает, формирует и организует отношения, объединяющие участников художественного события; именно создание сети отношений и становится главной задачей этого опыта;

— стратегия спектакля: в центре этой стратегии — само событие, принимающее форму представления (спектакля); участники ограничены в своем влиянии на процесс, они скорее занимают позицию наблюдателя, имеется довольно жесткий сценарий.

Клущински в своем тексте замечает, что, конечно, категории условные и есть ряд работ, которые невозможно однозначно отнести к одной из стратегий, скорее они представляют собой комбинацию. Тем не менее, такая классификация довольно удобна, она помогает выделить приоритеты, которыми руководствуются авторы при создании проектов. NB: к слову, согласно типологии Клущински целых три стратегии организованы непосредственно вокруг отображения информации (архив, лабиринт, ризома), что может навести на мысль о тенденции к фетишизации данных и замене функциональности развлечением (data-as-data vs data-as-display).

Виртуальная и дополненная реальность в современном искусстве

Линия критики относительно использования в современном искусстве таких технологий как, например, VR или дополненная реальность хорошо известна: 3D симуляция захватывает наше зрение, но интерфейс ограничивает телесные движения и/или заставляет приспосабливать жесты и поведение под технологию, а интеракция порой носит навязчивый характер [15].

Многие художники обходят стороной VR и AR, да и вообще едва ли не любые современные технологии, опасаясь оказаться поглощенными индустрией развлечений и ее рекламной машиной. Музеи же охотно обращаются к виртуальным 3D турам по выставкам и приложениям виртуальной реальности, превращая экскурсии в цифровой аттракцион, в гонке за «современностью» и количеством посетителей.

Так, например, компания Google сотрудничала с несколькими музеями для разработки туров по выставкам, — и теперь у зрителей по всему миру есть возможность совершить онлайн прогулку по Далвичской картинной галерее (Dulwich Picture Gallery, London), бельгийскому центру BOZAR, бразильскому Museu de Arte Moderna и Robben Island Museum, расположенному в Кейптауне. Собственные приложения виртуальной реальности выпустили The Renwick Gallery, а также Смитсоновский институт — по мотивам выставки скульптур «Wonder», проходившей в 2015—2016 годах [16].

Для некоторых культурных деятелей увлечение виртуальными мирами может оказаться даже соблазнительнее выставочной деятельности в физическом пространстве. Так, Даниэль Бирнбаум, долгое время возглавлявший пост директора стокгольмского Moderna Museet, покинул в 2017 году свою должность, чтобы возглавить «кураторскую лабораторию и ресерч-хаб» Acute Art. Компания преимущественно нацелена на сотрудничество с современными художниками, которые хотели бы сделать проекты в виртуальной реальности, но не имеют опыта работы с технологией. Работы, сделанные благодаря Acute Art, все как одна похожи на аттракционы, вне зависимости от заявленных авторами (Джефф Кунс, Энтони Гормли, Марина Абрамович, Аниш Капур и др.) концепций (в конце концов, наблюдать погружение в воду Марины Абрамович — зрелище вполне себе захватывающее, чтобы она при этом ни говорила про тающие ледники).

Другая компания, которая активно занимается продвижением технологии VR в современном искусстве — это HTC Vive, запустившая программу Vive Arts. К примеру, в Королевской Академии Искусств в Лондоне при поддержке компании были показаны проекты, в которых использовался инструмент Tilt Brush от Google, позволяющий рисовать в 3D [17].

Как можно наблюдать, у этих компаний связь между искусством и VR очень простая: либо это работы, сделанные известными художниками, либо это инструменты для VR, напоминающие аналоговые инструменты, с помощью которых создаются традиционные формы искусства, такие как живопись, графика и скульптура.

Интересно также отметить тенденцию использования VR или AR в современном искусстве в связи с обращением к природе и экологической проблематике. Среди заметных примеров, помимо уже упоминавшегося «Погружения» Марины Абрамович, это проекты «Сады антропоцена» Тамико Тил (Tamiko Thiel) и «Фантом» Даниэля Стигманна (Daniel Steegmann).

AR-работа «Сады антропоцена» была придумана Тамико Тил специально для парка олимпийских скульптур сиэттлского художественного музея (Seattle Art Museum Olympic Sculpture Park). Художница обратилась к научной фантастике и произвела образы антиутопического будущего, в котором водные и земные растения мутировали, чтобы подстроиться под новые условия окружающей среды. Тамико взяла за основу фантастических гибридов реальные растения, найденные в окрестностях Парка олимпийских скульптур — это виды, которые устойчивы к засухе и потеплению воды и, вероятно, могли бы приспособиться к изменяющимся температурным условиям [18].

В своей работе «Фантом» 2015 года Даниэль Стигманн (Daniel Steegmann) [19] запечатлевает тропический лес Бразилии, флора и фауна которого находится на грани исчезновения. В отличие от других работ, здесь автор не привносит никаких дополнительных эффектов или придуманных объектов, предпочитая создать документальный слепок исчезающей реальности. Можно сказать, что весь пафос этой работы сгущается в эстетическом и философском нащупывании дистанции возможного и доступного: с одной стороны, нам показано реальное место, куда, при желании, зритель может физически попасть; с другой стороны, мы понимаем, что это место оценивается автором (вслед за многими учеными и эко-активистами) как исчезающее, находящееся на краю своей символической гибели. Такую ситуацию можно трактовать и как вопрос о властном взгляде: что происходит с миром, когда ты не смотришь?

Сама медиальная возможность (аффордансы) располагает авторов VR-миров к созданию сред, которые труднодоступны (например, Луна или тропический мир). Отсюда мы приходим к концептуальной инверсии возможностей аппарата: вместо средства достижения, уменьшения дистанции посредством теле-видения (задача, которую преследовали военные ведомства) шлем парализует, усиливает дистанцию между физическими объектами и субъектом. Причем эта дистанция складывается в том числе из столкновения с аффектом (гиперреальность сцены).

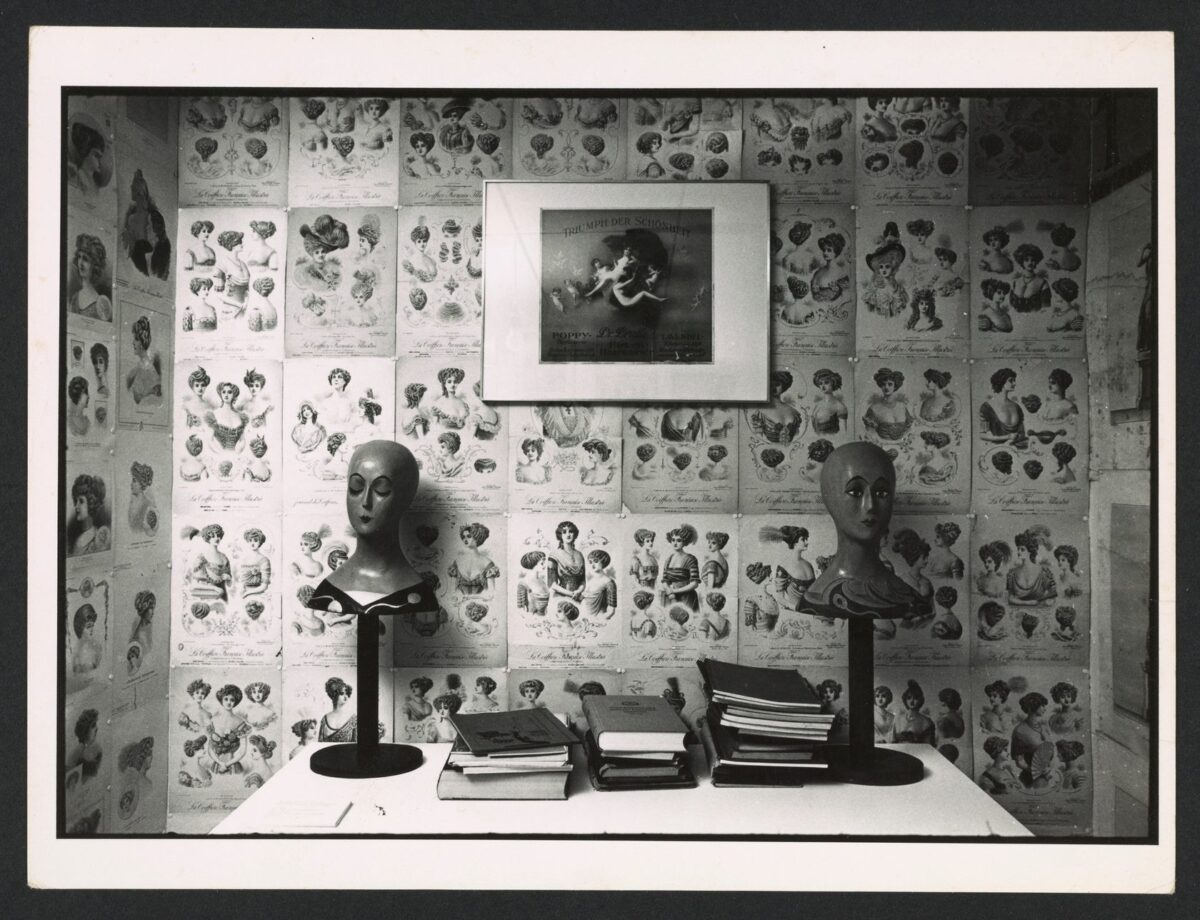

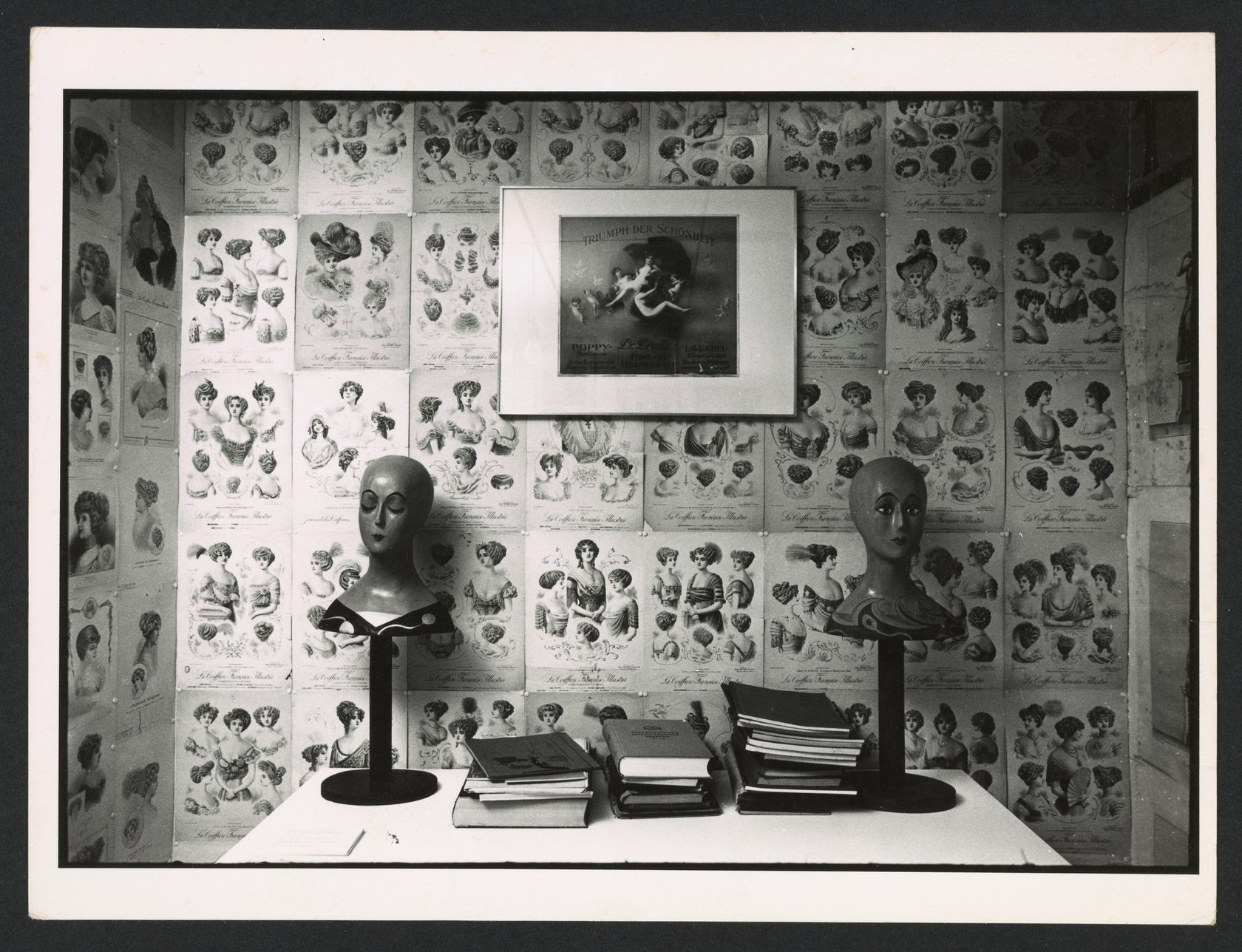

Об истории иммерсивных технологий до цифровой эпохи

В связи с попытками говорить об экологических проблемах планеты с помощью технологий VR и AR, интересно вспомнить, как на заре изобретения панорамы — предтечи изобразительного иммерсивного опыта — колониальные империи развлекали своих жителей пейзажами экзотических стран [20]. Впрочем, изображали и открыточные виды крупных европейских городов — те, что были узнаваемы и наверняка привлекли бы широкую публику. Набирая успех у публики, панорамы стали кочевым развлечением и колесили по разным городам и странам. Очевидно, что предприниматели не хотели рисковать, поэтому выбор картинки формировался нормативными силами рынка. Если же ландшафт не был развлечением сам по себе, то он становился фоном для батальной сцены [21].

Реалистичное изображение в виртуальной среде подталкивает к размышлению о том, каково отношение между субъектом и симуляцией? Можно ли его охарактеризовать как тренировочное поле для испытания новых аффектов? Аффектов, связанных либо с кризисом человеческой агентности, либо с опьяняющим чувством могущества, власти. Захваченность видом против захвата территории. Позиции, которые потенциально могут быть перевернуты, превращены друг в друга.

Прежде чем отношения между субъектом и средой стали отношениями, в которых устанавливается диспозиция власти, иммерсивность использовалась для создания атмосферы, погружения человека в определенное состояние.

Книга Оливера Грау «Виртуальное искусство: от иллюзии к иммерсии» (Virtual Art: from Illusion to Immersion) открывается описанием вилы Мистерий в Помпеях. Автор анализирует изобразительные характеристики пространства, однако мне бы хотелось обратить внимание на фрески в помещении как интерфейс. Ведь фрески, на которых содержатся сцены обрядов, в данном случае выступают именно посредниками, подготавливая участников к ритуалу. Как мы знаем из классического труда социолога и этнографа Марселя Мосса «Очерк общей теории магии» (1904), ни один ритуал не обходится без тщательной подготовки, в том числе места, предназначенного для проведения ритуала, и посредника, которым обычно выступал жрец. Специфика комнаты заключается в том, чтобы подготовить зрителя-участника ритуала к действиям, создать пространство, выступающее буфером между обыденной жизнью и сакральным миром. Это пространство исключительного опыта, наполняющееся жизнью и смыслом лишь в специально отведенное для этого время. Ритуал всегда имеет четко очерченную структуру: начало, основную часть и конец. Иными словами, это мир, который не существует без свидетеля. Более того, это пространство эпизодического сакрального опыта существует для поддержания существующего статуса кво общества, к которому принадлежат участники ритуала. Это периодическое исключение (пространство исключения), работающее на закрепление традиции.

Вместе с секуляризацией общества изменились и функции панорамы. Круговая панорама, придуманная в XVIII веке, была полезным инструментом для милитаристских расстановок и планирования операций. Кроме того, она содействовала идеологическому воздействию на зрителя, представляя избранные сцены из истории конкретной нации — истории военной славы.

Панорамы довольно быстро стали одним из популярных развлечений буржуазии. Первая в мире стационарная круговая панорама была открыта 14 мая 1793 года на Лестер-сквер в Лондоне. Грау описывает, как панорама стала одним из самых успешных бизнес-предприятий в области искусства: так, например, Лондонская панорама в течении семи лет путешествовала по разным городам и странам, и лейпцигской публике спустя семь лет предстало, в буквальном смысле, зрелище изрядно потрепанное и блеклое.

Пейзажи, демонстрировавшиеся в панорамах, сколь бы реалистичными ни были, не претендовали на отображение реальности: скорее они представляли собирательный образ, художественное обобщение некоего места, изъятое из связи со временем.

Как пишет Грау, эра туризма только зарождалась и она обрела в панораме своего верного союзника.

Гиперреальное насилие

Изучение чувственного с помощью VR далеко не ограничивается проприоцепцией (ощущение своего тела в пространстве) или попытками приблизиться к виртуальному Возвышенному. Некоторые художники и ученые погружаются в изучение насилия и жестокости.

Работа «Трава пахнет так сладко» (2018) Дэни Плогера (Dani Ploeger) представляет собой инсценировку выстрела в голову — в голову зрителя. В сопроводительном тексте к проекту художник поясняет, что для воссоздания правдоподобного опыта он изучал комментарии пользователей форумов Quora и Reddit, написанные выжившими. Большинство ответов принадлежали мужчинам, некоторые из них описывали свой опыт с позиции авторитета и мужества, другие — говорили о слабости и травмированности. Инсталляция состоит из цитат, содержащих ответ на вопрос: «каково это, почувствовать выстрел в голову?», найденных художником на форумах (тексты размещены на отдельном мониторе), VR-сцены и ароматического эффекта — запаха скошенной травы [22].

«Настоящее насилие» (Real Violence) Джордана Вулфсона (Jordan Wolfson), показанное на Биеннале Уитни (Whitney Biennial) в 2017 году, вызвало шквал реакций и интерпретаций. Одни критики усматривали в работе тему доминирования белого мужчины, другие обвиняли автора в аполитичности, третьи находили в работе гуманистическое послание, предостерегающее зрителя от проявлений крайней жестокости [23].

Мини-фильм длится немногим более двух минут и происходит в нем следующее: все начинается с панорамного вида — небо между современными зданиями Манхэттена, вид улицы. Перед зрителем возникают двое мужчин: один одет в серую футболку и джинсы, у него короткие волосы; второй носит красное худи и джинсы, у него длинные волосы. Внезапно между двумя персонажами возникает перепалка, человек в серой футболке достает бейсбольную биту, второй — опускается на колени на тротуар. Внезапно начинает звучать мелодия; мужчина в серой футболки наносит удары битой по лицу второго мужчины под аккомпанемент ханукальной песни; удары продолжаются до тех пор, пока лицо человека в красном худи не превращается в сплошное красное месиво. Жертва оказывает сопротивление, прохожие не замечают происходящего, машины проезжают мимо. Зритель лишен какой-либо возможности вмешаться в ход сцены.

Сам Вулфсон всячески отрекался от попыток политизированного прочтения своей работы. Критик Тиш Абелоу (Tisch Abelow) в своей статье на Artnews высказала версию [24], что название работы отсылает скорее не к наблюдению насилия, а к наблюдению как насилию. Несомненно, в этой работе важное место занимает рефлексия на тему «привычности» к визуальным репрезентациям насилия, и ощущение дистанцированности по отношению к увиденному.

если первые иммерсивные среды — такие как вила мистерий — были не более чем посредниками между разными мирами и ситуациями, то первые панорамы, запечатлевавшие виды экзотических стран-колоний или батальные сцены, уже создавали символическую сцепку между наблюдением и обладанием, видением и завоеванием.

Склонны ли люди поступать более жестоко в виртуальных средах? Как способ репрезентации влияет на поведение по отношению к потенциальной жертве? В 2006 году исследователи из UCL и Университета Барселоны решили повторить знаменитый эксперимент Милграма в пространстве виртуальной среды.

В первоначальной версии опыта, проводившегося в 1960-е, испытуемые должны были запоминать и повторять пары слов. В другой комнате находилась другая группа людей, которые должны были применять к испытуемым слабый разряд электрического тока при неправильном ответе, разряд увеличивался при каждом новом неправильном ответе (на самом деле никакого разряда не было, участники в первой комнате подыгрывали ученым). Целью эксперимента была попытка оценить, сколько людей готовы подчиняться указаниям «свыше», зная, что причиняют при этом боль другим людям.

В новой версии эксперимента целью было установить, насколько действия в виртуальном мире могут спровоцировать реальный стресс у участников. Эксперимент проводился в среде, подобной системе CAVE (комната с тремя проекциями по стенами и на полу) с использованием 3D-очков и трекера движений головы. Таким образом достигался эффект погружения в сцену. В этой версии участники делились на две группы: те, кто сидели «лицом к лицу» к «испытуемому» — симуляции, и те, кто взаимодействовал с «испытуемым» только на уровне текстовых команд. Ученые измеряли изменения таких физических параметров участников, как сердцебиение и пототделение. Результаты показали, что в той группе, где был визуальный контакт с «жертвой» — уровень эмоциональной вовлеченности и стресса у участников был выше [25] [26].

Другой эксперимент был проведен в 2018 году, также исследовательской группой Университета Барселоны, совместно с August Pi i Sunyer Biomedical Research Institute (IDIBAPS). На сей раз цель исследования была аффирмативной и направленной на попытку переключения эмоционального опыта жертвы и абьюзера.

В исследовании принимали участие 20 абьюзеров и контрольная группа из 19 человек. В сети доступно видео [27], из которого можно составить представление о том, что транслировалось в очках виртуальной реальности. Ситуация была выстроена так, что жертва и агрессор менялись местами. Мужчина оказывался в замкнутой комнате перед зеркалом, в отражении он видел себя в теле женщины. Спустя некоторое время, когда участник увидел синхронизацию своих движений с виртуальным аватаром, в комнату заходил персонаж-мужчина, который начинал оскорблять женщину, затем бросал ее мобильный телефон об стену и наконец подходил вплотную к персонажу-женщине, нарушая границы ее личного пространства.

По результатам эксперимента реальные абьюзеры показали меньшую степень сопережевания персонажу, однако, тем не менее, опыт эмпатии показал и определенную положительную динамику. Авторы исследования уверены, что паттерны агрессивного поведения и распознавания эмоций могут быть изменены в ходе подобных тренировок [28].

Иммерсивность + интерактивность = ?

Как показал в своей книге Оливер Грау, иммерсивные технологии имеют долгую историю. Но лишь в 1970-х, с развитием кибернетики, стало возможным анимировать панораму, ранее пребывавшую в статичном состоянии. Если прежде иммерсивность маркировала пространство безвременья, навсегда застывшего момента, то теперь она обретала собственную онтогенетическую историю. Интерфейс, основанный на интерактивности, способствовал сведению всех взаимодействий пользователя с машиной к бинарной логике активности / пассивности. Главным триггером в этой игре становилось зрение: именно на него преимущественно ориентирована механика интерфейса, утилизирующая формулу «если видишь — то действуй». Логика «интуитивно понятного» или «прозрачного» интерфейса фактически стимулирует пользователя на быструю реакцию и действие по инерции. Если первые иммерсивные среды — такие как вила Мистерий — были не более чем посредниками между разными мирами и ситуациями, то первые панорамы, запечатлевавшие виды экзотических стран-колоний или батальные сцены, уже создавали символическую сцепку между наблюдением и обладанием, видением и завоеванием. Как мы знаем, дальнейшая компьютеризация и возможность дистанционного управления машиной лишь упрочили связь между теле-видением и милитаристским вторжением.

Оглядываясь на историю иммерсивных и интерактивных технологий, представляется, что, пожалуй, эффектнее и эффективнее всего оказываются проекты, в которых происходит размыкание связи (или ее иллюзии) между зрением и позицией силы.