Музеи производят и экспонируют культурные ценности.

Наличие ценностей приводит к конфликтам.

Музеи — это места, где разыгрываются самые разные общественные конфликты.

Антрополог Джеймс Клиффорд определил музей как место контакта, место диалога и переговоров между заинтересованными группами и представителями разных культур [1]. По крайней мере таким он должен быть.

В этой небольшой статье я хотела бы показать, как на протяжении десятилетий и даже столетий музеи становились местом неудавшихся переговоров и затяжных национальных, культурных и классовых конфликтов. Они старательно уклонялись от функции посредников и десятилетиями избегали любых переговоров с заинтересованными сторонами.

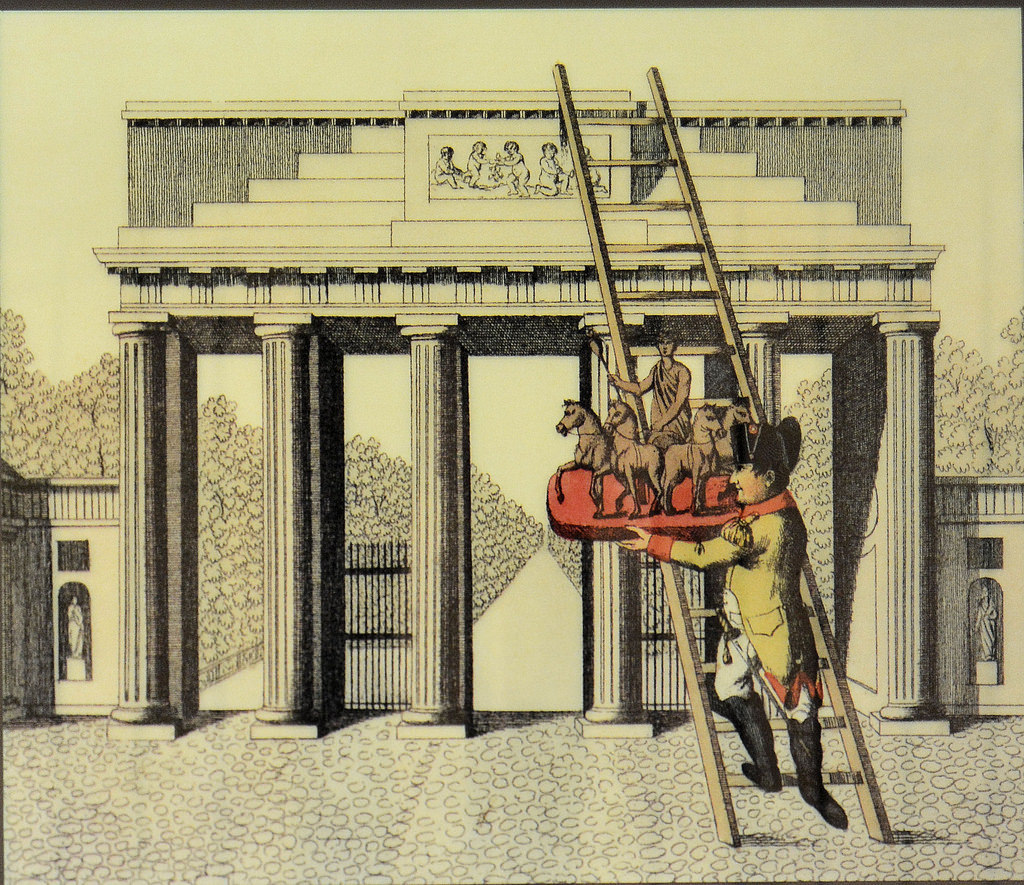

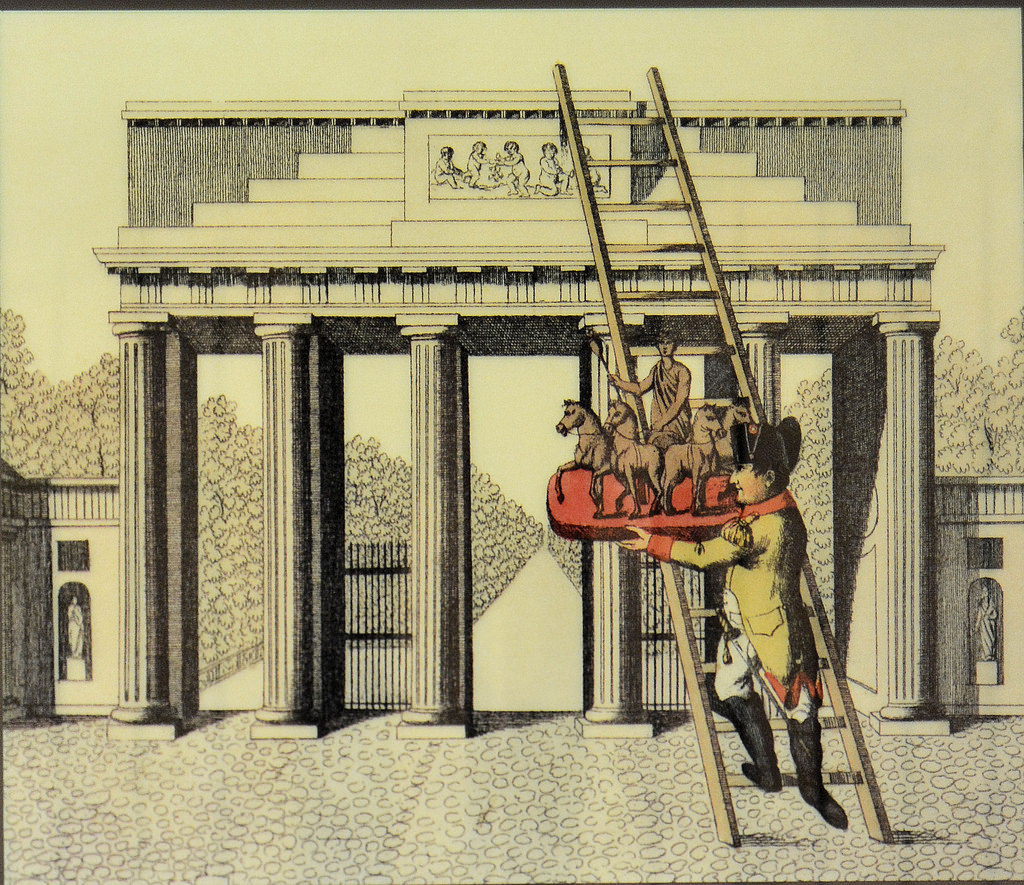

Лувр с самого основания стал моделью европейского публичного музея. Коллекция Лувра сформировалась в результате европейских походов Наполеона. Французская армия систематически экспроприировала музейные сокровища из частных коллекций соседних стран, в основном Италии и Германии. Эти сокровища выставляли в Лувре, чтобы продемонстрировать неоспоримое первенство Франции — и Парижа как общеевропейской культурной столицы. Наполеоновские походы обогатили не только коллекцию Лувра; награбленные вещи попали и во многие другие европейские музеи. Прежде всего речь о тех государствах, с которыми Наполеона связывали дипломатические или династические интересы. Так началась современная история музеев: в основе национального триумфа лежали грабеж и мародерство, и это привело к многовековой напряженности между всеми затронутыми сторонами [2].

Итоги наполеоновских походов сказываются на дипломатических отношениях европейских стран по сей день. Еще во время Первой мировой войны немецкие музейные работники стали готовить списки украденных Наполеоном ценностей для возвращения их в Германию в случае победы над Францией. Вильгельм фон Боде, отец-основатель современной музеологии и теоретик музейной экспозиции, был страстным сторонником такого акта исторической справедливости [3]. Эрнст Штайнман, директор римской Библиотеки Херциана, составил подробный каталог утрат немецких музеев. Целая группа сотрудников занималась скрупулезными архивными изысканиями, чтобы создать этот титанический труд, который был опубликован лишь сто лет спустя — в 2007 году [4].

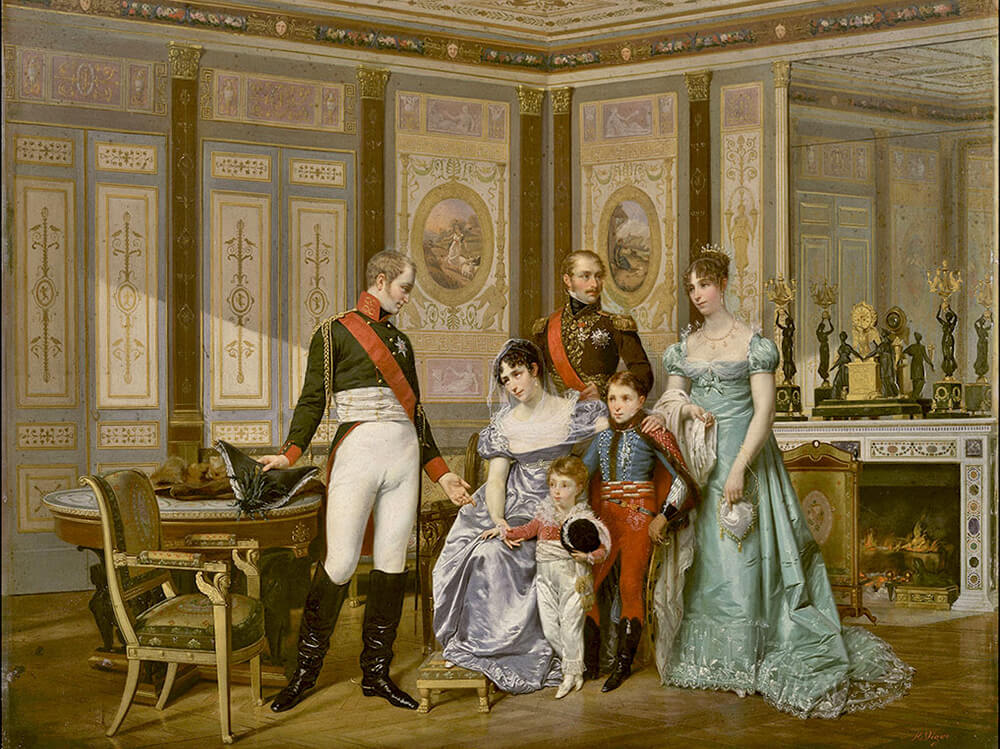

Изыскания Штайнмана привели его и в Россию, которая к тому моменту стала советской. Немцы заявили свои права на картины из так называемой «Мальмезонской коллекции» императрицы Жозефины, при Наполеоне изъятые из богатого частного собрания Вильгельма VIII Гессен-Кассельского. В 1815 году Александр I получил более 30 произведений бывшего ландграфа (в списке Штайнмана значилось 21 полотно), в том числе «Снятие с креста» Рембрандта 1634 года. Советское правительство встало на защиту своих «духовных богатств» и отказалось «идти навстречу немецким аппетитам» [5].

Традиционно считается, что музей должен стоять над любыми социальными конфликтами. Во время войн, революций и других чрезвычайных ситуаций музеи должны быть убежищем для культурных ценностей. В качестве примера можно привести основание в Париже после Великой французской революции Музея французских монументов (1795−1816). Сюда свозили архитектурные и скульптурные элементы средневековых зданий и даже целые интерьеры [6]. В 1917 году революция в России потребовала от музеев такой нормализаторской функции в невиданном до тех пор масштабе.

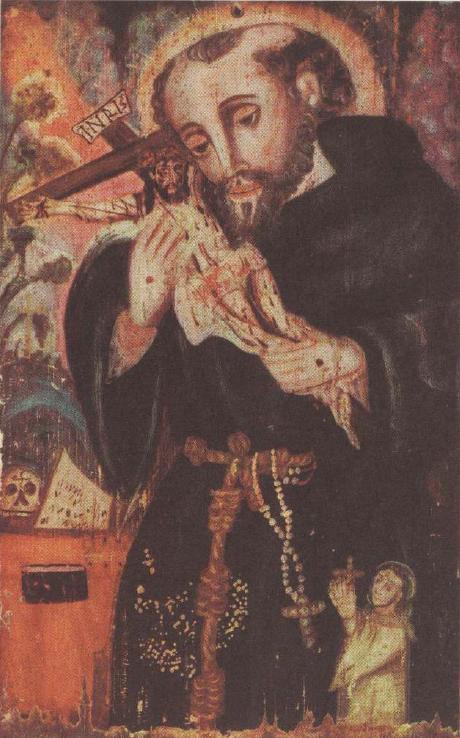

В 1914 году в России насчитывалось 180 музеев, в 1920 их было уже 381, а в 1928 — 805, что позволило СССР занять второе место в мире по количеству музеев [7]. Эти многочисленные музеи появились вследствие «национализации» художественных сокровищ — эвфемизм для насильственной экспроприации частной и корпоративной (церковной, университетской) собственности [8]. Более того, советские историки искусства не раз подчёркивали, что революция предоставила им грандиозные возможности для изучения национальной истории искусства и реставрационных техник, открыв недоступные до этого монастырские ризницы и частные коллекции. В одном из обзоров западной музееведческой практики Виктор Лазарев, специалист по византийскому и древнерусскому искусству, перечислял достоинства буржуазной музеологии (оплачиваемые зарубежные командировки, продуманные реэкспозиции, возможность строительства новых музейных зданий), но нашел он и один несомненный повод для гордости за Советский Союз: за счет того, что в музеи попало огромное число новых экспонатов, искусство реставрации достигло в СССР непревзойденных высот [9]. В советской России, как и в других странах в кризисные периоды, сотрудники музеев были и хранителями наследия и экспроприаторами чужого в удачно сложившихся обстоятельствах [10].

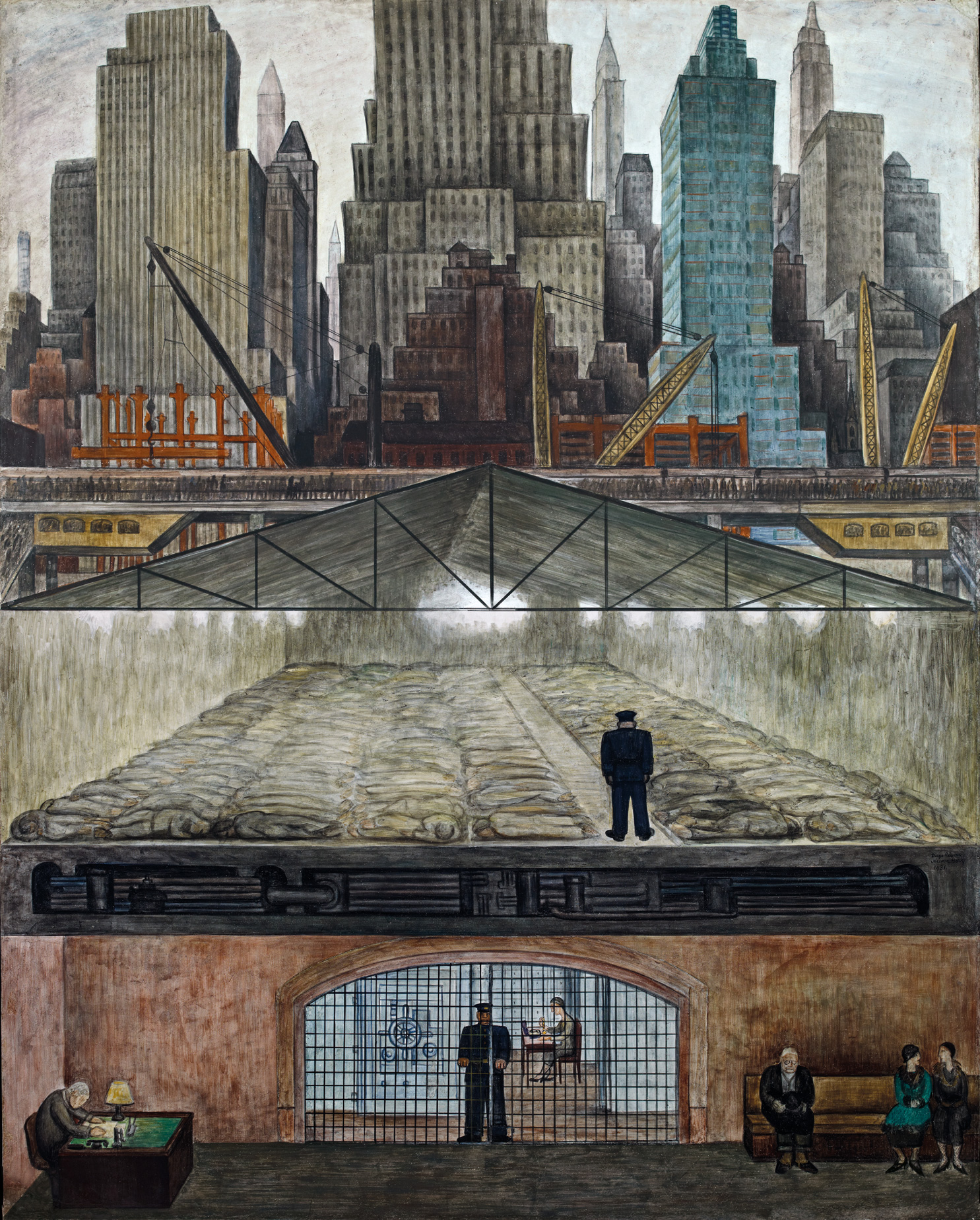

музей — это традиционное место сглаживания социальных и классовых противоречий. неудивительно, что, хотя крупные частные (в америке) и государственные (в европе) музеи втянуты в социальные конфликты, инициативу институциональной критики и симптоматического чтения экспозиций берут на себя свободные художники и небольшие музеи.

Неизбежным следствием программы по защите наследия и созданию государственной музейной сети и музейного фонда в СССР (1921−1927) стало разделение и распыление коллекций, а также изъятие вещей из исторического контекста. Порой музееведам удавалось хотя бы частично сохранить историческую обстановку бывших дворцов императорской семьи и высшей аристократии (некоторые из дворцов Петергофа и Детского села), но в многих других случаях (дворец в Гатчине, дворец Палей вблизи Петрограда или усадьба в селе Николо-Урюпино Московской области) предметы интерьера распределяли по музеям и другим организациям или же вывозили за границу, часто без указания провенанса [11]. Иконы и предметы культа выставляли в музеях в качестве предметов быта или произведений искусства. Знаменитая «Троица» Андрея Рублева во второй половине 1930-х годов была вывезена из Троице-Сергиевой Лавры и стала основой иконной экспозиции Третьяковской галереи [12]. Из-за войн и революций целые национальные и муниципальные коллекции были утрачены или вывезены. Музейная и книжная коллекция университетского музея в Тарту (Эстония) во время Первой мировой войны была эвакуирована сначала в Нижний Новгород, а в 1918 году — в Воронеж. В 1990-е, после объявления независимости Эстонии, музейные работники и дипломаты приложили немало усилий для создания единого каталога, включающего и воронежскую часть, и для возвращения коллекции в Тарту. Эта работа до сих пор не завершена [13]. После подписания Рижского договора в 1921 году Украина и Польша также занялись возвращением своих коллекций из СССР. Украинской стороне сделать этого так и не удалось, а Польша добивалась законной реституции почти два десятилетия, вплоть до второй половины 1930-х годов [14]. В коллекции практически каждого музея есть экспонаты, чье происхождение спорно, — что делает саму идею музея как неприкасаемого хранилища национальных духовных ценностей довольно сомнительной.

В последнее время горячо обсуждается вопрос о реституции колониальных приобретений европейских музеев в XIX—XX вв. Эта тема получила всеевропейский резонанс после заявления французского президента Эмманюэля Макрона: осенью 2017 года он объявил о том, что готов вернуть экспроприированное Францией наследие африканского континента заинтересованным странам, таким как Бенин, Нигерия, Сенегал. В ноябре 2018 года был опубликован отчет «К новой реляционной этике», написанный по заказу французского правительства Бенедикт Савуа, ведущим франко-немецким специалистом в области музееведения и культурных реституций, и Фельвином Сарром, писателем и активистом из Сенегала.

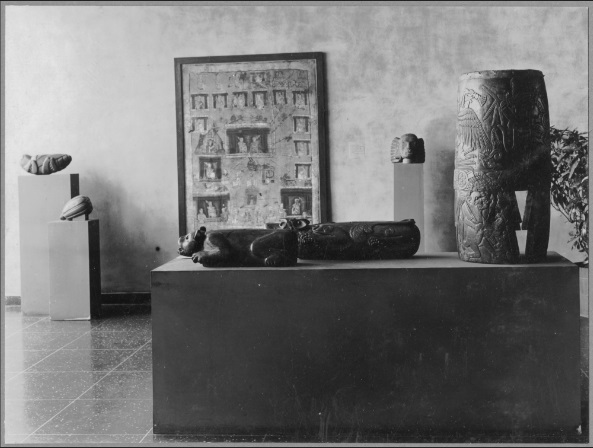

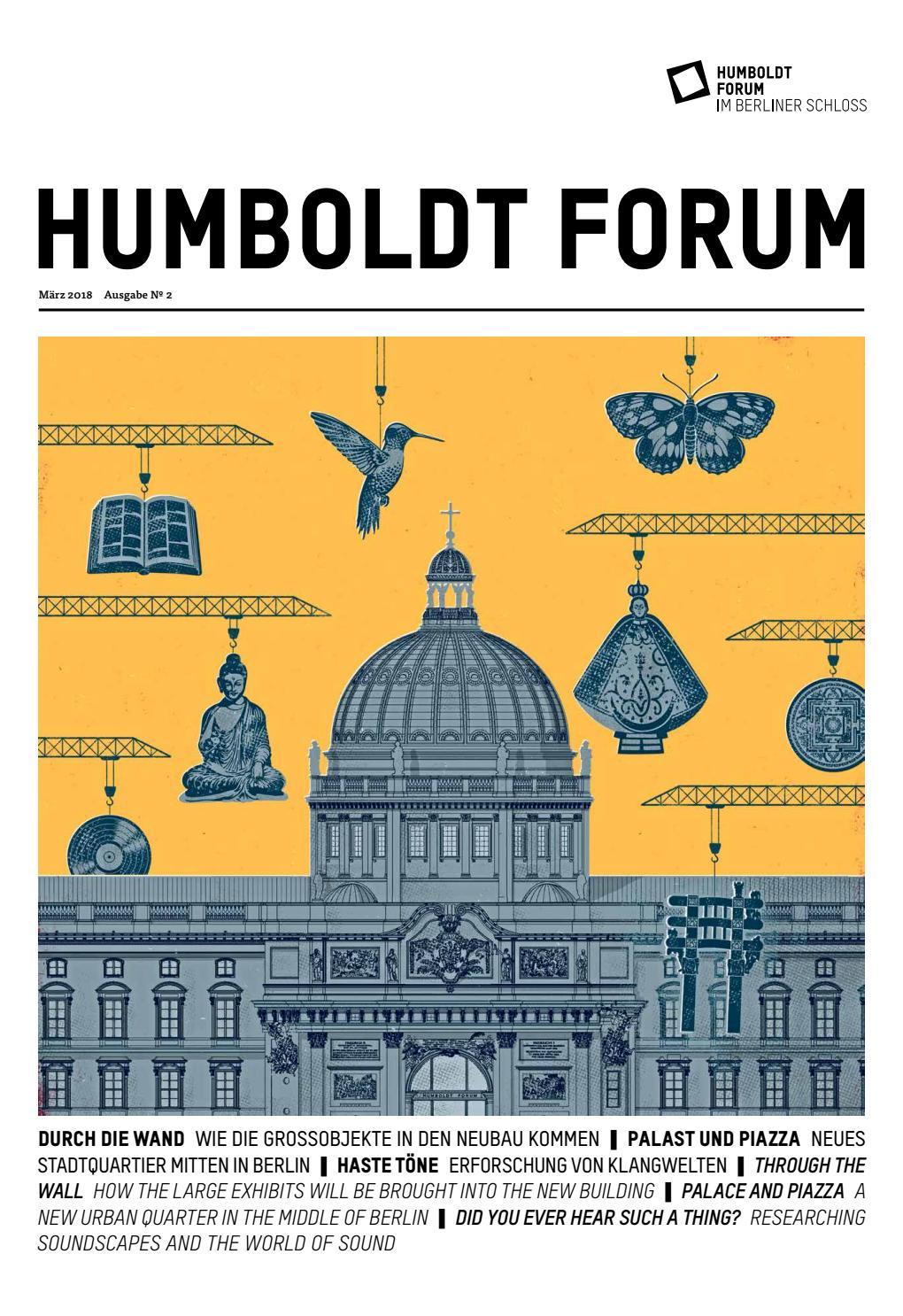

Запросы о реституции, которые направляли во Францию Эфиопия и Нигерия в 1960-е годы, попросту игнорировались. Согласно отчету Савуа — Сарра, в Британском музее хранится 69 тысяч артефактов, вывезенных из Африки; в Гумбольдт-форуме в Берлине, который в 2019 году объединит коллекции Государственных музеев Берлина, — 75 тысяч, а в музее на набережной Бранли в Париже — 70 тысяч. В то же время, по оценкам специалистов, во всех музеях африканского континента хранится не более 3 тысяч исторических артефактов [15]. Отчет Савуа — Сарра исходит из радикальных, даже революционных предпосылок. Авторы расценивают всякий вывоз предметов из Африки в колониальный период (в первую очередь, с 1885 по 1960 год) как насильственное изъятие. Сюда входят военные трофеи, находки исследовательских этнографических экспедиций, а также все виды добровольных даров, осуществлявшихся в условиях колониальной и военной миссий [16].

Правительства и музеи признают, что некоторые экспонаты попадали в европейские коллекции сомнительными путями. Однако на первый план всегда выходят доводы гуманитарного или идеалистического плана. Кроме довода, что невозможно ретроактивно применять современные представления о справедливости и пересматривать законы задним числом, музеи прибегают к аргументам «здравого смысла». Наследие африканской культуры провозглашается «универсальным», представляющим ценность для всего человечества; вместе с тем заявляется, что в Африке не хватает инфраструктуры и ресурсов для сохранения этого наследия [17]. Более того, европейские музеи выдвигают новые проекты по закреплению идеи «универсальной ценности» неевропейского искусства в форме новых универсальных музеев. Одна из самых громких и амбициозных инициатив — грядущее открытие Гумбольдт-форума в Берлине. Этот гипермузей вберет в себя коллекции неевропейского искусства из Государственных музеев Берлина, таких как Этнологический музей (Ethnologisches Museum) и Музей азиатского искусства (Museum für Asiatische Kunst). Концепция обновления родилась в начале 2000-х годов, когда крупнейшие музеи мира подписали Декларацию о значимости и ценности универсальных музеев (Declaration on the Importance and Value of Universal Museums, 2002). Приводимая ниже цитата о мотивах создания таких музеев на основе артефактов колониальной эры говорит сама за себя: «Всеобщее восхищение древними цивилизациями не было бы столь глубоко укоренено сегодня, если бы не воздействие артефактов этих культур, широко доступных мировой общественности в крупнейших музеях. Действительно, скульптура классической Греции, если взять только один пример, является исчерпывающей иллюстрацией того, насколько важно, чтобы это общественное достояние было открыто для публики.

<…> Призывы к репатриации экспонатов, которые входили в музейные коллекции на протяжении многих лет, стали важной проблемой для музеев. Хотя каждый случай необходимо рассматривать отдельно, мы должны признать, что музеи служат не только гражданам одной страны, но и всем нациям мира. Музеи являются движущей силой развития культуры, их миссия — содействовать распространению знаний путем их непрерывной интерпретации. Каждый экспонат вносит свой вклад в этот процесс. Сужение охвата музеев, чьи коллекции разнообразны и многогранны, оказало бы всем плохую услугу» [18].

Гумбольдт-форум, открывающийся в Берлине в 2019 году, тоже определяет себя как подобное место «для всех». Этот музей сравнивает себя со старыми кунсткамерами — с коллекциями диковинок, в то время доступными лишь придворным и высшей аристократии. Экспонаты кунсткамер подразделялись на природные (naturalia), научные (scientifica) и художественные (artificialia) [19]. О проблеме реституции колониальных артефактов в релизе Гумбольдт-форума ничего не сказано. Но музеи объясняют свое нежелание расставаться с частью коллекции не только перипетиями провенанса или стремлением просвещать публику. Взять хотя бы одну из последних инициатив Государственных музеев Берлина (музеев-участников Гумбольдт-форума). В 2017 году Государственные музеи Берлина запустили образовательную программу «Мултака — музей как место встречи» (Multaka: Treffpunkt Museum) для иммигрантов из Сирии и Ирана, которые смогут выучиться на экскурсоводов и рассказывать о культуре Ближнего Востока. Проект выглядит очень современным и социально ответственным, так как направлен на интеграцию незащищенных социальных групп. Предлагается подготовить 20−25 гидов, которые смогут рассказывать о национальном искусстве тех стран, откуда они родом. Однако, такой жест может быть прочитан и как желание избежать вопросов о легитимности хранения экспонатов в немецких музеях [20]. Неудивительно, что Британский музей — еще один печально знаменитый защитник универсальности национального наследия других стран, десятилетиями отбивающийся от требований Греции вернуть скульптуры Афинского Акрополя, — с большим энтузиазмом перенял эту инициативу Берлина [21].

Наконец, музеи — лучшее место для того, чтобы попрактиковаться в «симптоматическом чтении» по Луи Альтюссеру. Этот метод предполагает анализ не того, что сказано и показано в экспозиции, а того что там не сказано и не показано [22]. Музей — это традиционное место сглаживания социальных и классовых противоречий.

Неудивительно, что, хотя крупные частные (в Америке) и государственные (в Европе) музеи втянуты в социальные конфликты, инициативу институциональной критики и симптоматического чтения экспозиций берут на себя свободные художники и небольшие музеи. Приведем несколько примеров. Вустерский художественный музей (The Worcester Art Museum) в Массачусетсе недавно попал в новостные обзоры: его кураторы добавили к постоянной экспозиции исторических портретов новые экспликации. Они подробнее рассказали о биографиях изображенных лиц — вернее, о том, «какую выгоду тот или иной персонаж получал от рабства» [23]. Балтиморский музей (Baltimore Museum) выставил на продажу работы знаменитых художников, в первую очередь мужчин, чтобы на вырученные деньги купить работы незаслуженно забытых художников — женщин и визуальных меньшинств [24]. Музеи Канады, которая позже других стран глобального Севера вступила на путь профессиональной музеологии, весьма активно пересматривают сложившиеся конвенции музейного показа. Например, Художественная галерея Онтарио (The Art Gallery of Ontario) переименовала картину Эмили Карр из своей постоянной экспозиции: раньше она называлась «Индейская церковь» (1929), сейчас ее название больше соответствует современным представлениям о политкорректности — «Церковь в деревне Юкот» (Church at Yuquot Village) [25].

Движение #Metoo, которое взорвало мир художественных и культурных институций в начале 2017 года, также призывало переосмыслить утвердившиеся традиции репрезентации в художественных музеях и открыло дискуссию о нарушении прав человека в истории искусства. Как оказалось, идея непогрешимости художников-гениев до сих пор владеет общественным сознанием. Художница Мишель Хартни (Michelle Hartney) недавно провела интервенцию в знаменитом Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Рядом с картинами Поля Гогена, Пабло Пикассо и Бальтюса она поместила альтернативные аннотации, указывающие на этические дилеммы, о которых могли бы задуматься любители их творчества. Так, рядом с работой Поля Гогена «Две таитянки» (Two Tahitian Women, 1899) художница наряду со своим текстом привела цитату феминистки Роксанны Гей (Roxanne Gay): «Мы больше не можем молиться у алтаря творческого гения, забывая о той цене, которая заплачена за эту гениальность. Мы бы уже давно усвоили этот урок, если бы не благоговение перед талантливыми и могущественными мужчинами, которые при этом могут вести себя „капризно“ и „изменчиво“ перед мужчинами, которые плохо поступают» [26]. Очень скоро экспликации были удалены из экспозиции, и пока музей никак не прокомментировал эту акцию.

Расскажем и об еще одной, особенно показательной истории критического прочтения музейной экспозиции. Видеоклип американских музыкантов Бейонсе и Джей-Зи (Beyoncé and Jay-Z) был снят в Лувре и стал, наряду с продажей картины Леонардо да Винчи за полмиллиарда долларов, пожалуй, самым обсуждаемым событием в среде музейных работников и любителей искусства. Этот клип вскрыл двойственную роль музеев в обществе — как института, который призван просвещать широкую публику, преподнося ей историю искусства и культуры, и как коммерческой организации, которая встроена в современное общество «потребления впечатлений». Дискуссии вращались вокруг двух тем. Европейские участники сконцентрировались на вопросах допустимости использования музейных экспозиций в производстве поп-культуры. Американские зрители увидели в этом видео развитие сюжетов, находившихся в центре ряда критических акций в США, таких как «Деколонизируй это» (Decolonize this Place): замалчивание того, что европейская культура и достижения западной цивилизации основаны на рабстве, колонизаторстве и расизме. Интересно, что клип обнажил почти повсеместную веру в музей как храм чистого искусства, в который нет входа массовой, низовой культуре. Лувр в обсуждениях представал неким «святилищем искусства». В то же время появился ряд статей о менеджмент-стратегиях Лувра, который стал ведущим и самым посещаемым музеем мира не только благодаря своим коллекциям, но и благодаря гибкой политике, направленной на извлечение дохода: сдача музейных помещений в аренду для съемки голливудских блокбастеров, продвижение музея в блогах, приглашение инстаграм-инфлюенсеров, корпоративных клиентов и т. д. [27].

Сотрудничество музеев и рынка лишь укрепляется. Музеи в мегаполисах действуют в проблемной сфере культурных услуг (которые в большом городе явно перепроизводятся) и коммерциализированных общественных пространств. Негативный вклад музеев в углубление общественной сегрегации современных городов описывается такими терминами, как «artwashing» (замена жилой застройки и социальной инфраструктуры художественными институциями) и джентрификация. Музеи вытесняют доступное жилье и инфраструктуру, поскольку становятся точками притяжения для туристов, важными элементами на «карте брендов» (urban brandscape). Эта проблема не так сильно затронула Россию, где процесс отчуждения социального жилья и сегрегация только начались. Однако в таких странах, как США, вытеснение жилых кварталов кварталами развлечений настолько актуально, что уже появились первые примеры борьбы с этим явлением. Мировую известность приобрел Альянс против вытеснения и замещения [жилой инфрастуктуры художественными институциями] (The Boyle Heights Alliance Against Artwashing and Displacement) в Лос-Анджелесе [28]. Лидеры движения утверждают, что их районы нуждаются прежде всего в доступном жилье и социально-бытовом обслуживании (прачечные, продуктовые магазины), а не в музеях и художественных галереях, куда ходят лишь немногие [29]. Как показывают исследования, расширение элитных районов, куда включены музеи и художественные галереи, создание «музейных кварталов» и «культурных кластеров» охватывает все новые и новые города [30].

Целью нашей небольшой обзорной статьи было выявить неоднозначные элементы в деятельности музеев: исчезновение социального разнообразия отдельных жилых районов, (не)законность перемещения объектов, двойная роль музеев во время гуманитарных кризисов и т. д. Перечисленные проблемы обнажают степень включенности музеев в современные политические и экономические процессы и подчеркивают тот негативный потенциал, который несут в себе эти институции — возникшие в результате социальных и классовых конфликтов и при этом в высшей степени идеализированные. Это двоякое положение музеев хорошо описано историком искусства Дональдом Прециози, который считал, что «именно то, что музей кажется предметом роскоши, чем-то маловостребованным или даже ненужным, на самом деле можно считать свидетельством его величайшего успеха» [31].