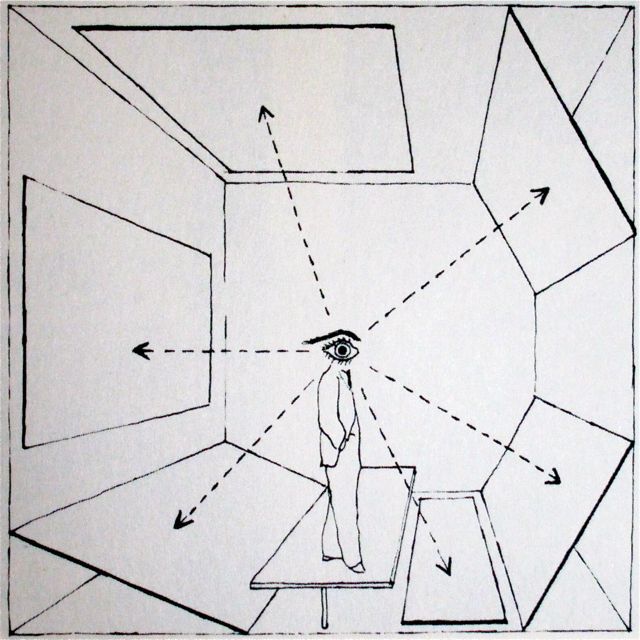

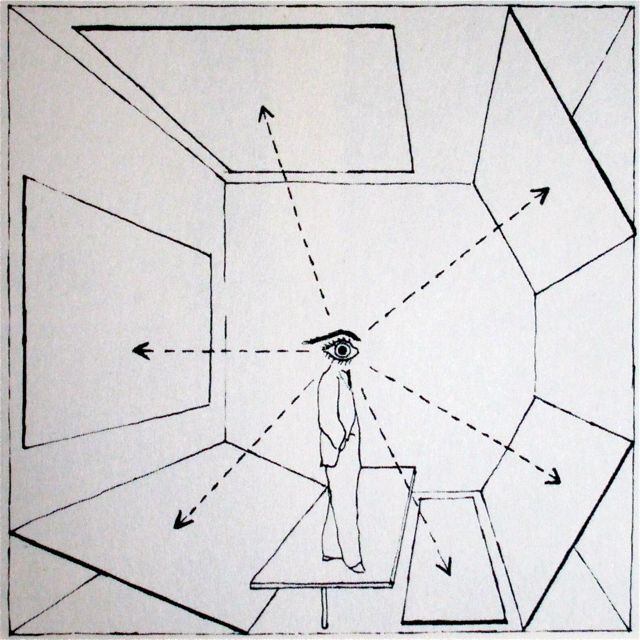

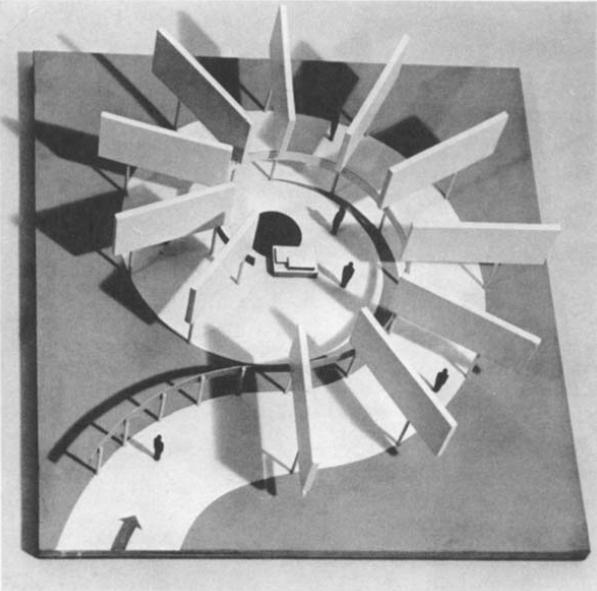

Несмотря на то, что дословно bauhaus — «дом строительства», ведущей дисциплиной в этой школе была не архитектура. Скорее, Баухаус развивал метадисциплину с ориентацией на принцип Gesamtkunstwerk, с тотальным, холистическим подходом к созданию искусства и восприятию его как органической части мира. Герберт Байер — ученик (1921−1925) и преподаватель (1925−1928) Баухауса — сформировал свою теорию «расширенного поля видения», которая отражает эту тотальность и задает новые координаты в проектировании музейного пространства. Схема, которой он предлагает руководствоваться в выставочном дизайне [1], изображает человека, окруженного расположенными в разных плоскостях экспозиционными поверхностями.

Поставленный в центр сконструированного художником пространства (с амбицией взглядом охватить это необъятное «расширенное» поле в 360°) зритель в схеме Байера становится новой версией ренессансного человека, который пробует свои потенциально безграничные возможности. С одной стороны, такая экспозиционная система служит вспомогательным механизмом: она активирует взгляд и провоцирует его движение, расширяет угол обзора, местами приподнимая уровень глаз по сравнению с естественным [2]. С другой стороны, художник пишет об «улучшенном» зрении человека, иначе — об идее его сверхнормативности, резонирующей не только с возрожденческим представлением об интеллектуально и физически совершенном полимате, но и с идеей сверхчеловека начала XX века.

***

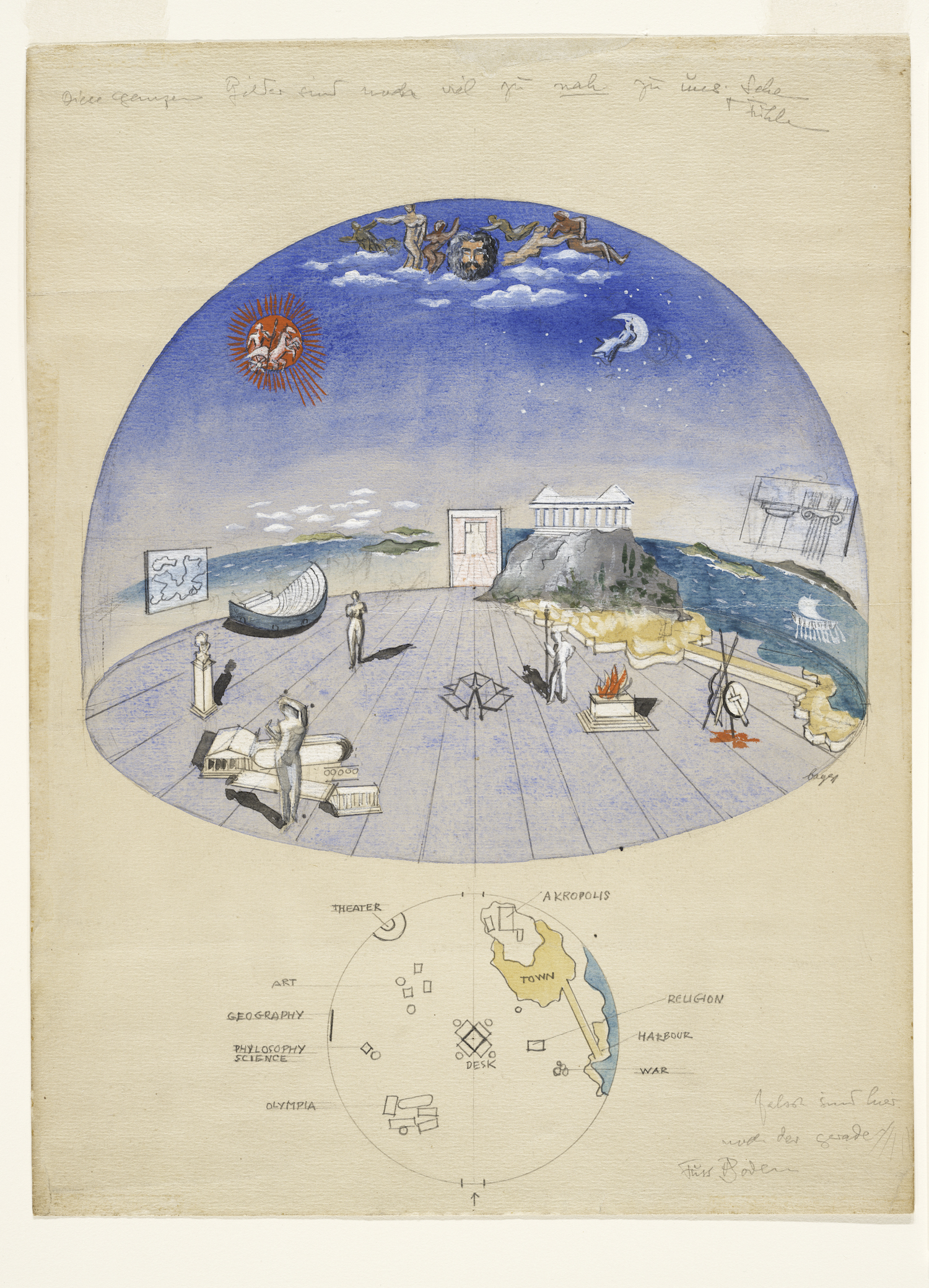

Социальный аспект строительства Баухауса [3] очевиден, но интересна эта характерная, в частности для Байера, разнонаправленность временных векторов, которые вели к идее «нового человека». Первый вектор — в прошлое, к Ренессансу и далее к античности. Несмотря на сильные биоцентрические тенденции в Баухаусе, «человек — мера всех вещей» остается одной из базовых установок, как свидетельствует цитирующий Протагора Оскар Шлеммер [4], автор баухаусовского курса «Человек». Архитектор Ханс Фишли вспоминает, как Шлеммер учил студентов смотреть на античную скульптуру, преподавал им древнегреческих философов и излагал принципы гармонии на примере человеческой анатомии [5].. Ласло Мохой-Надь обращается к фигуре Леонардо да Винчи с его «гигантскими планами и достижениями» как к великому примеру взаимопроникновения искусства, науки и технологии [6]. У Герберта Байера античные реминисценции особенно сильны. Помимо мелькающей в его картинах, фотомонтажах, графике античной образности, это, во-первых, безусловное полагание на геометрию, которая была для него тождественна ясности [7] и за счет нее могла открыть путь к универсалиям. Этот конструктивный принцип, легший в основу его практики, сродни тем архитектурным принципам эпохи гуманизма, о которых писал Рудольф Виттковер — присущая древним грекам математическая интерпретация мира и уверенность в математической общности макро- и микрокосма [8]. Во-вторых, это тоска по присущему древним грекам всеединству, по их способности формирования всеобъемлющей картины мира и целостного чувствования. В эскизах Байера к музейным инсталляциям 1947 года возникают самодостаточные пространства-универсумы, где есть место акрополю, жертвеннику, амфитеатру, античной скульптуре и другим определяющим греческую цивилизацию элементам, упорядоченным наложенной сеткой перспективы. Надпись на одном из таких эскизов: «Все эти образы все еще слишком близки [подчеркнуто] к нам. Смотрите / + чувствуйте» [9]. Эти зарисовки, не будучи реальными проектами к какой-либо грядущей выставке, служили своего рода воплощением идей Байера о музейном пространстве. Предположительно, они были сделаны во время визита Александра Дорнера в Колорадо, готовящего в это время к изданию книгу «Путь за пределы „искусства“: работа Герберта Байера» (1947), и остались в архиве Дорнера вместе с его заметками [10].

Байер отводит место зрителю ровно посередине, разворачивая перед ним панораму. Сферическая форма видится для него наиболее подходящей, что можно заключить и по тому, как эволюционировала его схема «расширенного поля видения» от варианта 1930 года, где панели накрывают зрителя, будто волной, к варианту 1935 году, где он оказывается в центре. На выставке 1942 года «Путь к победе» в MoMA Байер сконструировал во входной зоне полусферу из фотографических панелей, избавившись от стен [11]. В ее сиквеле «Воздушные пути к миру» 1943 года Байер поместил огромного размера глобус, внутрь которого можно было зайти и увидеть, «как Европа, Азия и Северная Америка сгруппированы вокруг Северного полюса» [12]. Этот глобус и купол над античным музейным ландшафтом в эскизе 1947 года — эхо друг друга.

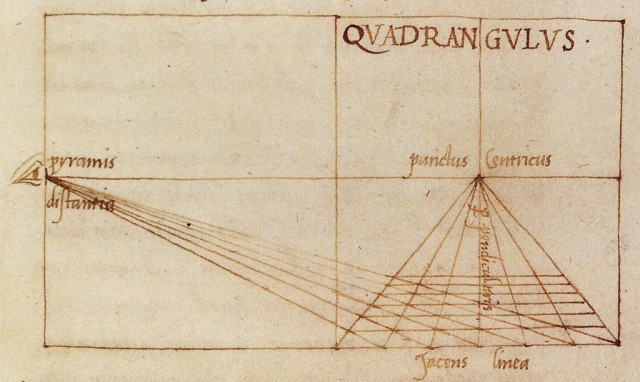

Центральное позиционирование зрителя и тяготение к сферам и для Байера, и для Дорнера — шаги на пути к Gesamtkunstwerk. Но для Дорнера Gesamtkunstwerk как концепт остается в своих романтических пределах: именно романтизм, по его мнению, дал начало новому типу пространства, обеспечил множественностью точек зрения, ввел в искусство четвертое измерение — время, и позволил художнику уйти от ограниченной ренессансной перспективы к тому, что он назвал «супер-перспективой» [13]. Для Байера же романтический концепт Gesamtkunstwerk — лишь мост к античному источнику, который сохраняет первостепенную важность. Его схема «расширенного поля видения» перенимает визуальный код ренессансных исследователей перспективы: лучи зрения и один глаз, из которого они исходят. Глаз в сущности оказывается обособлен от остального тела и представляет собой скорее символ — каким, например, он действительно являлся для Леона Баттисты Альберти. Зрение для Байера — непременный и ключевой инструмент, в отличие от других теоретиков искусства, в том числе Дорнера, для которого оптическое и гаптическое способы восприятия неустойчивы и всегда культурно обусловлены. Но обозначенная в его схеме монокулярность, которую Байер несет в будущее в составе идеального античного «ядра», становится чекпоинтом, контрольной отметкой, показывающей, что в теории Байера оказывается анахронизмом и ностальгическим пережитком, вразрез идущим с его практикой.

***

Монокулярность, как пишет Джонатан Крэри, наравне с перспективой и геометрической оптикой, были основой ренессансного видения, где мир строился, исходя из приведенных в систему констант и откуда все противоречия, все неровности были устранены [14]. Это мир в первую очередь статичный, в то время как главным признаком нового мира, который видели в Баухаусе, являлась динамика. Тезисы об этом новом мире и новом видении закреплены в текстах Ласло Мохой-Надя «Новое видение» (1932) и «Видение в движении» (1947): «Художник Ренессанса конструировал сцену так, чтобы рисовать ее с неизменной и неподвижной точки, следуя правилам перспективы с точкой схода. Но ускорение на дорогах и кружение в небе дали современному человеку возможность увидеть больше, чем его ренессансному предшественнику. Человек за рулем видит людей и объекты в быстрой сменяемости, в постоянном движении» [15]. Именно такое восприятие, по его убеждению, и создает условия для симультанного постижения мира. Это творческий акт видения, мышления и чувствования не последовательности явлений, а мира как интегрированного согласованного целого [16], — акт, способный убрать тот разрыв между ими (древними греками) и нами (современниками), который сформулировал Мэтью Арнольд: «Они наблюдали целое; мы наблюдаем части» [17].

экспозиционными приемами байер стремится к предельно полноценному оптическому восприятию объектов, но эта цель оказывается вторичной, в условиях, когда они — как знаки — раскрываются лишь в рамках общей системы.

Принципы «нового видения» материализовались на выставке Немецкого Веркбунда (Немецкая секция) в парижском Гран-Пале в 1930 году, дизайн которой Герберт Байер разрабатывал вместе с Мохой-Надем, а также Вальтером Гропиусом и Марселем Брейером, что по сути превратило пространство в выставку Баухауса, или по крайней мере в предвестника настоящей выставки школы, которая прошла в 1938 году в нью-йоркском MoMA [18]. В печатных материалах к выставке Веркбунда, сделанных Байером, появилась «схема расширенного поля видения» в ее первом варианте.

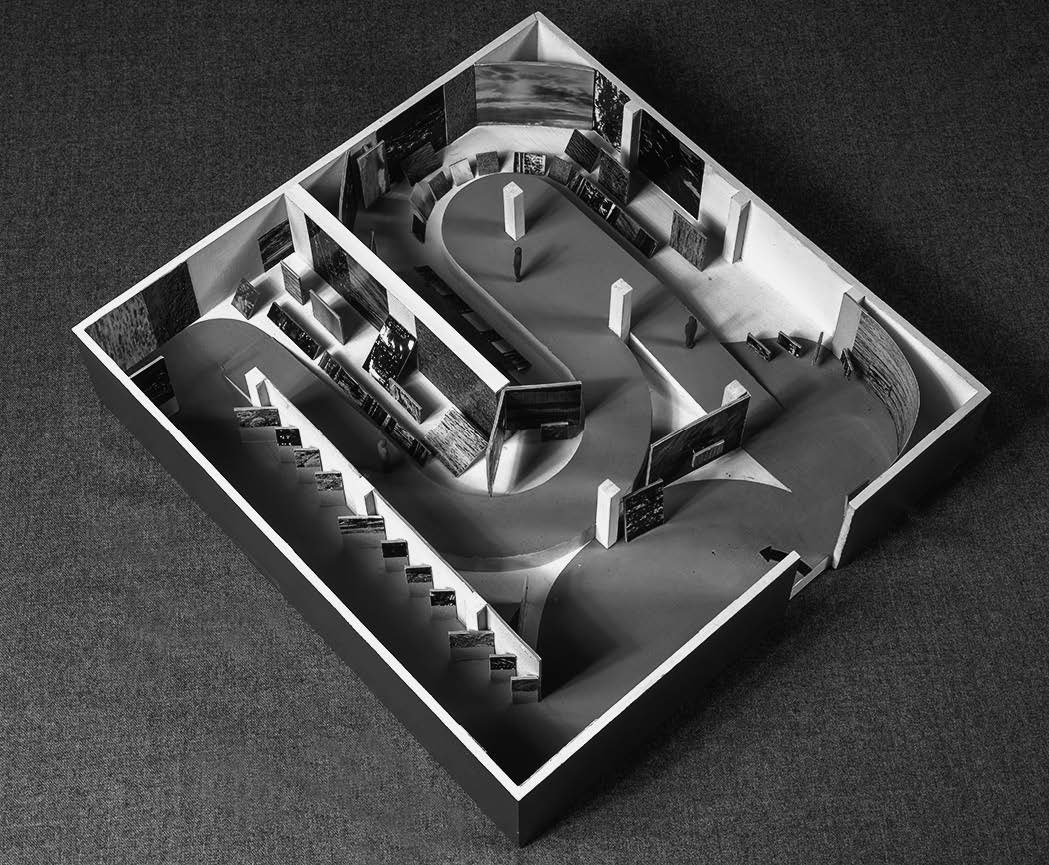

Ее воплощение, начиная с этой экспозиции, усложнялось и интенсифицировалось. Среди приемов Байера, помимо динамичного расположения фотографических панелей, на разных уровнях и под разным углом, — использование рамп, которые давали больший простор для произвольного смещения точки обзора. Во-вторых, масштабирование фотографий и монтаж — признанное самим Байером влияние Эль Лисицкого и его советского павильона на кельнской выставке «Пресса» 1928 года [19]. В-третьих, дальнейшая деконструкция изобразительной плоскости, например, как на выставке Профсоюза строительных рабочих в Берлине 1931 года, где ряд вертикальных реек, покрытых фотоизображениями слева, справа и в интервалах, предъявляла зрителю три разных сцены, которые уступали друг другу видимость при перемещении наблюдателя.

Мир, который Байер пытается выстроить архитектурными и изобразительными средствами, радикально отличен от представляемого через визуальную пирамиду. Складывающийся уже из многих несогласованных картин с разных точек зрения, он обладает неопределенностью и нестабильностью, что, как утверждает Эрнст Гомбрих, может быть встречено не только со скептицизмом, но с сопротивлением: «Как должное, наша цель всегда будет заключаться в том, чтобы видеть мир стабильным, поскольку мы знаем, что физический мир должен быть стабильным. Когда эта стабильность подводит нас, как при землетрясении, мы можем легко запаниковать» [20]. Примечательно, что Гомбрих, говоря об этих свойствах, описывает мир как «эластичный по краям» [21].

Человека двадцатого века также отличала гибридность его зрительного аппарата, которому с появлением фото- и кино-техники стали доступны новые возможности и новые, неренессансные, перспективы. С конца 1920-х годов камера (а фотография — важнейший и передовой вид искусства для того времени, для Баухауса, для Байера) — не средство выражения или репродукции, а инструмент зрения, который освобождает зрителя от линейной перспективы и оказывается проводником к подвижному, разнонаправленному восприятию пространства [22]. И как писал Дьердь Кепеш в «Новом ландшафте в искусстве и науке», наука и технологии показали «вещи, которые раньше были слишком большими или слишком маленькими, слишком непроницаемыми или слишком быстрыми, чтобы увидеть глазом без какой-либо помощи» [23]. Фундаментальный сдвиг в осознании и проектировании пространства повлекла аэрофотосъемка. Стало возможным запечатлеть кривизну горизонта, которую игнорировала традиционная репрезентация на плоскости. Байер указывает на связанные с этим искажения, комментируя выставку «Воздушные пути к миру», куда он включил экспозиционные полушария: они были призваны «создавать истинное видение» [24]. По его словам, много стратегических ошибок было допущено во время войны из-за того, что руководствовались картами, а не глобусами [25].

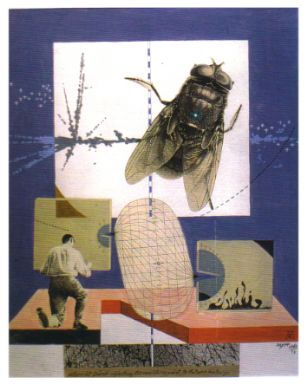

Подытожить отношения Байера с пространством может его поздний, 1971 года, небольшой текст «В честь Альбрехта Дюрера: интерпретация „Корректировки точки схода“», названием отсылающий к его коллажу «Альбрехт Дюрер, корректирующий точку схода для будущей истории» [26]. Байер объясняет, что в этой работе сталкивает противоречивые, но взаимно обогащающие подходы — рационально-конструктивный и романтическо-инстинктивный, борьба которых очевидна и в его собственной практике. Композиция выглядит как аллегория: сам Байер не дает прямых толкований, но говорит, что в преклоненной фигуре находят аналогии с внедрением перспективы и Дюрером, который может стать символом нового восприятия пространства. Таким образом вновь заостряется особая темпоральная логика теории Байера. Изгибы и другие особенности, характерные для его архитектуры, оправданы тем «новым» — видением, восприятием — что открыло его время. Они всецело соотносятся с тем, что Эль Лисицкий, также исследовавший геометрию пространства, в эссе «И. и пангеометрия» назвал разрушением неподвижного евклидового пространства Лобачевским, Гауссом и Риманом. И тем не менее вновь Ренессанс фиксируется художником как некая «точка возврата», зацикливание на которой не допускает возможности ее преодоления.

***

Это преодоление возможно увидеть, если вновь признать разлад между теорией и практикой Байера и допустить, что его принципы конструирования пространства на самом деле отталкиваются не от оптического перцептивного опыта, лишь кажущегося детерминирующим. Его место занимает опыт чтения карты. Различие между двумя этими видами репрезентации Эрнст Гомбрих проводит в эссе «Зеркало и карта». Карта не дает оптических искажений, иллюзий и умолчаний, потому что ее считывание, как, например, считывание букв c книжной страницы, не зависит от перспективных искажений, от того, под каким углом и с какой точки зрения на нее смотреть 27].

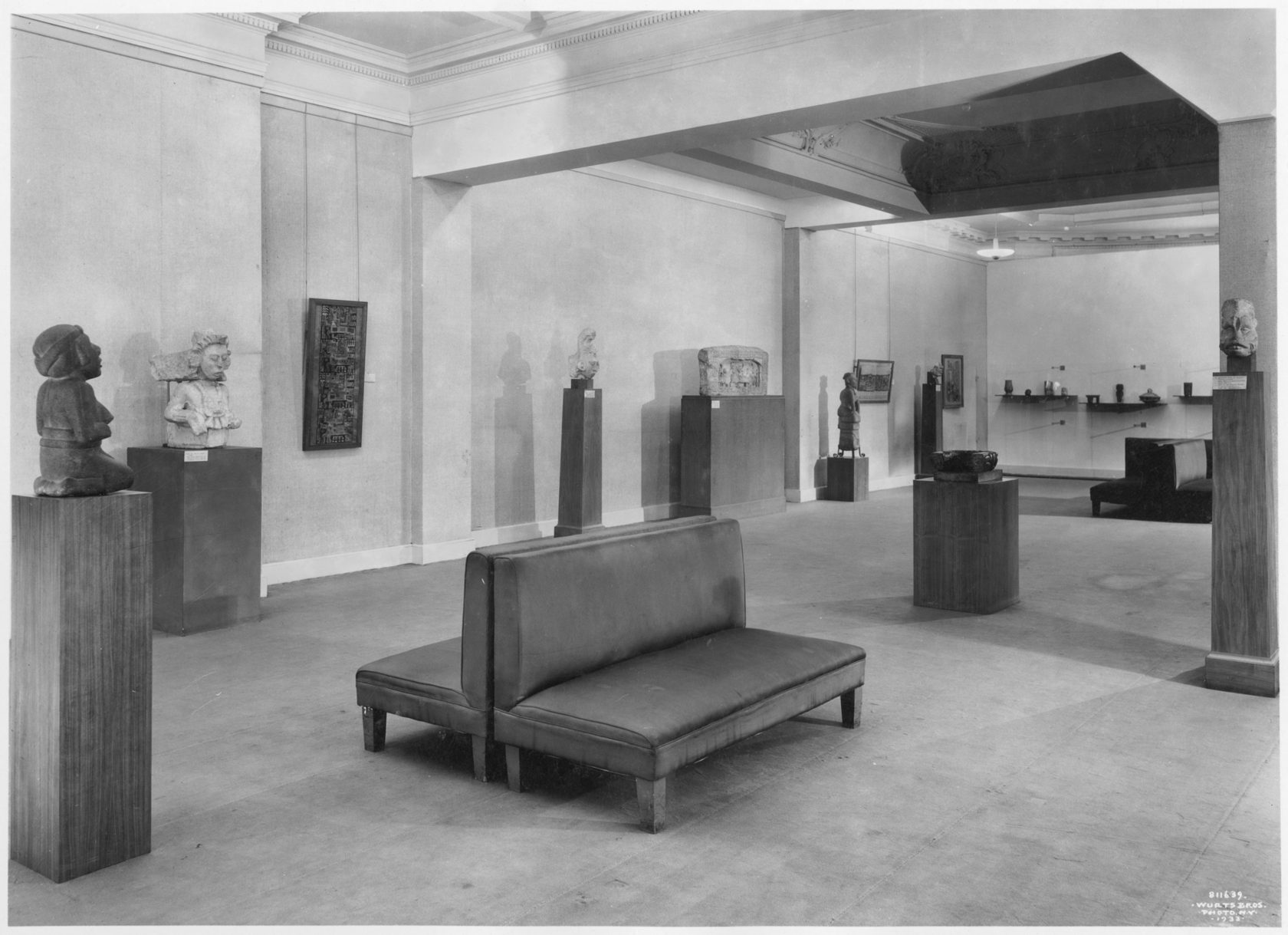

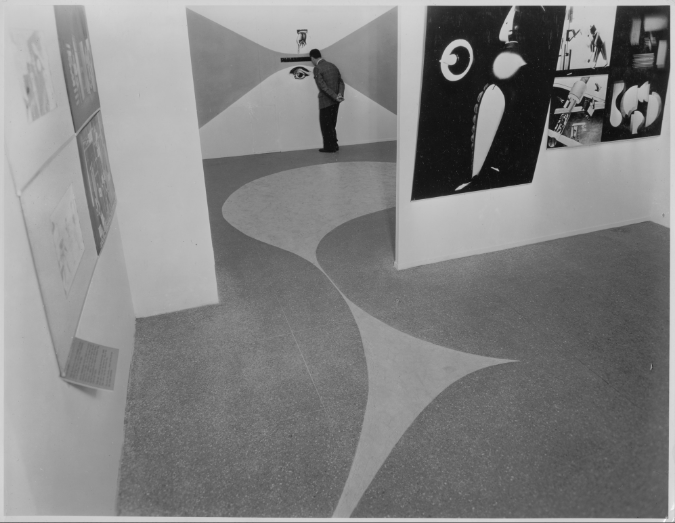

Экспозиционными приемами Байер стремится к предельно полноценному оптическому восприятию объектов, но эта цель оказывается вторичной в условиях, когда они — как знаки — раскрываются лишь в рамках общей системы. Выставочное пространство видится Байером как своего рода карта, с самого начала его занимают проблемы навигации и маршрута. И если в случае Немецкой секции в парижском Гран-Пале в 1930 году решения Байера были во многом подчинены старой архитектуре здания, то в 1936 году он предлагает совершенно новаторскую модель пространства. Экспонаты расположены на гигантских панелях, под которыми зритель должен пройти, чтобы достичь центра [28]. В выставке MoMA «Баухаус: 1919 — 1928» 1938 года Байер наносит абстрактные декоративные формы и другие указательные элементы, обозначая направления движения.

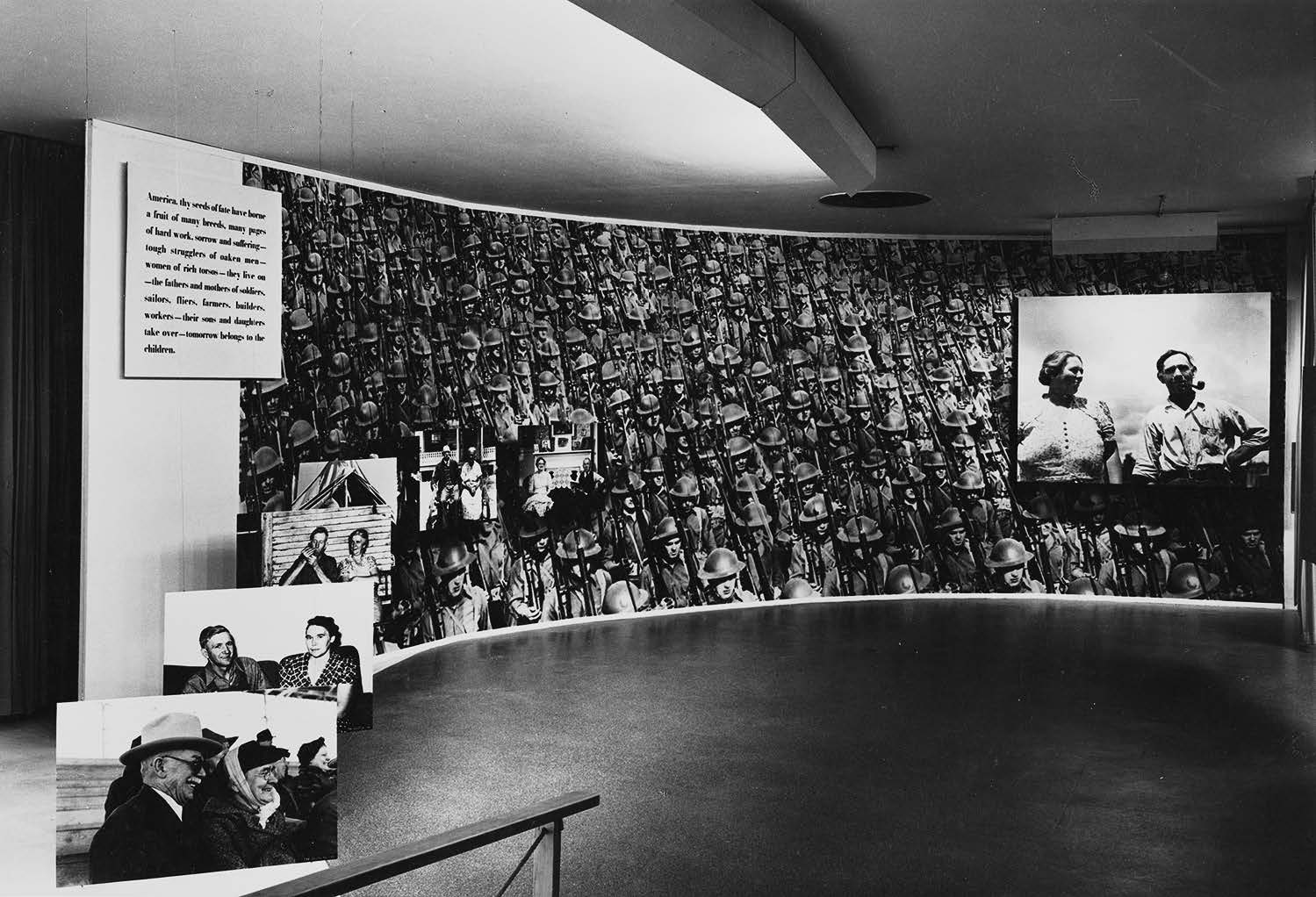

В «Дороге к победе» (с подзаголовком «Процессия фотографий нации на войне») и в «Воздушных путях к миру» предопределенность пути заложена тематически и в названии. В первом случае, к примеру, психологическая кульминация и поворотный момент в повествовании — атака на Перл Харбор — совпадает с пространственным кульминационным моментом: посетитель поднимается по рампе и на вершине делает поворот на 180 градусов, чтобы увидеть две фотографии исторического момента [29].

Такой подход впрочем может обернуться, и в случае Байера часто оборачивается, манипуляцией зрителем, парадоксально не совпадающей с желанием художника наделить его новым видением и новыми отношениями с окружающей средой.