Понятие гибрида (как и его производные: гибридность, гибридный, гибридизация) сегодня применяется столь повсеместно, что становится синонимом всего современного. Гибридные войны, гибридные режимы, гибридные автомобили… Гибридность имеет также и оценочный смысл. Гибридизация — это эффективное оружие прогрессивной политики: она нарушает эндогамию, разрушает фиксированные идентичности, производит бесконечное множество различий. Консервативно настроенные критики, наоборот, описывают гибридизацию как гомогенизирующую практику, которая стирает локальные традиции и устои. По одну сторону, таким образом, располагается идеология фундаментализма, эссенциализма, пуризма и страшные инварианты: чистота, монолитность, неизбывность. По другую — процессы пиджинизации, креолизации, глокализации и разные переходные состояния (лиминальность, волатильность, пластичность, флюидность). Токсичную маскулинность, белый супремасизм, политику идентичности сегодня побивают ассамбляжи, протезы и киборги.

В современном искусстве гибридизация также понимается как нечто инновационное или высокотехнологичное и ассоциируется в первую очередь с направлением сайнс-арта. Hybrid arts — это субкультура, включающая формалистские практики интерактивного дизайна с использованием высоких технологий с приставками «био», «нано», «инфо», «кого». Однако сегодня, в постмедийную эпоху (postmedium condition), любое искусство является гибридным, потому что более не существует разделения на выразительные средства (живопись, скульптура и т. д.), а принципиально интердисциплинарная природа искусства подразумевает включение любых исследовательских тем, открытость другим областям знания и приглашение внешних экспертов.

Возможно, гибридный характер искусства следует понимать совершенно иначе, делая акцент на его «неискусственном» характере — континууме между природным и культурным. Связывая понятие гибридности с его изначальным биологическим смыслом, мы можем пересмотреть саму «искусственность», «артистичность» и «техничность» искусства, а отправной точкой станет один полузабытый, почти курьезный выставочный проект.

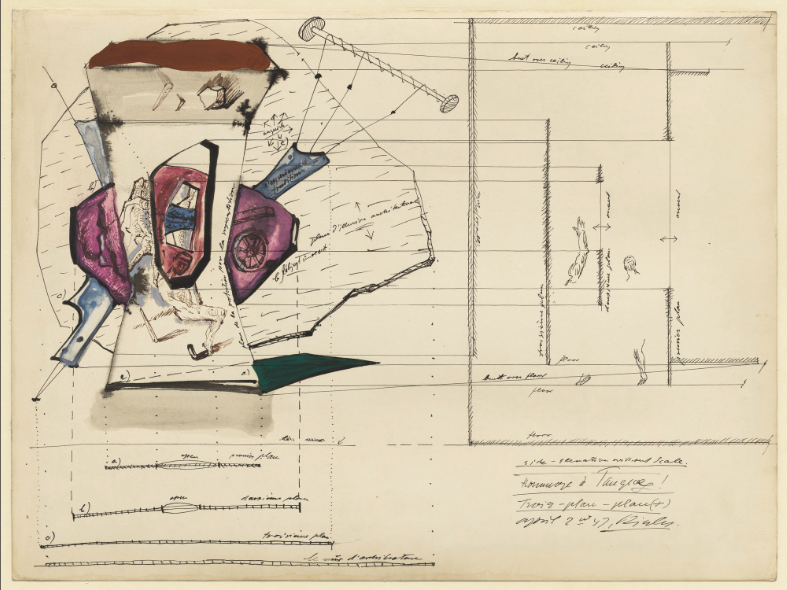

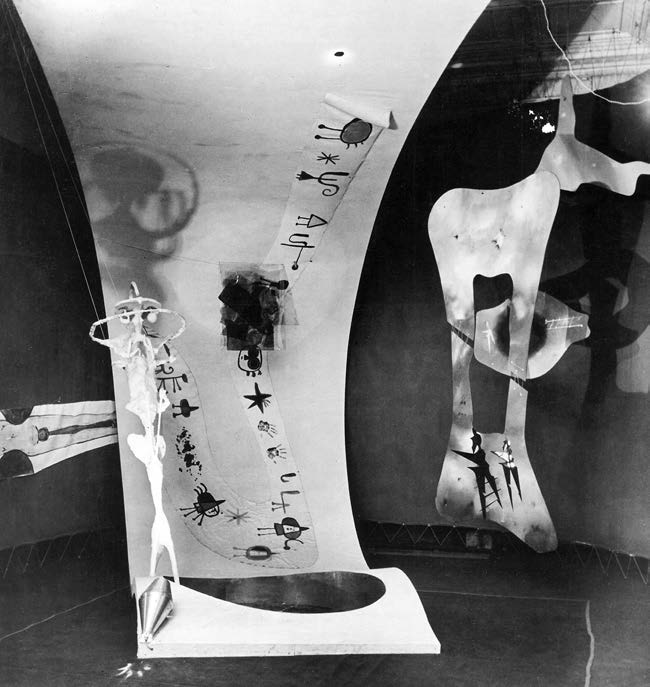

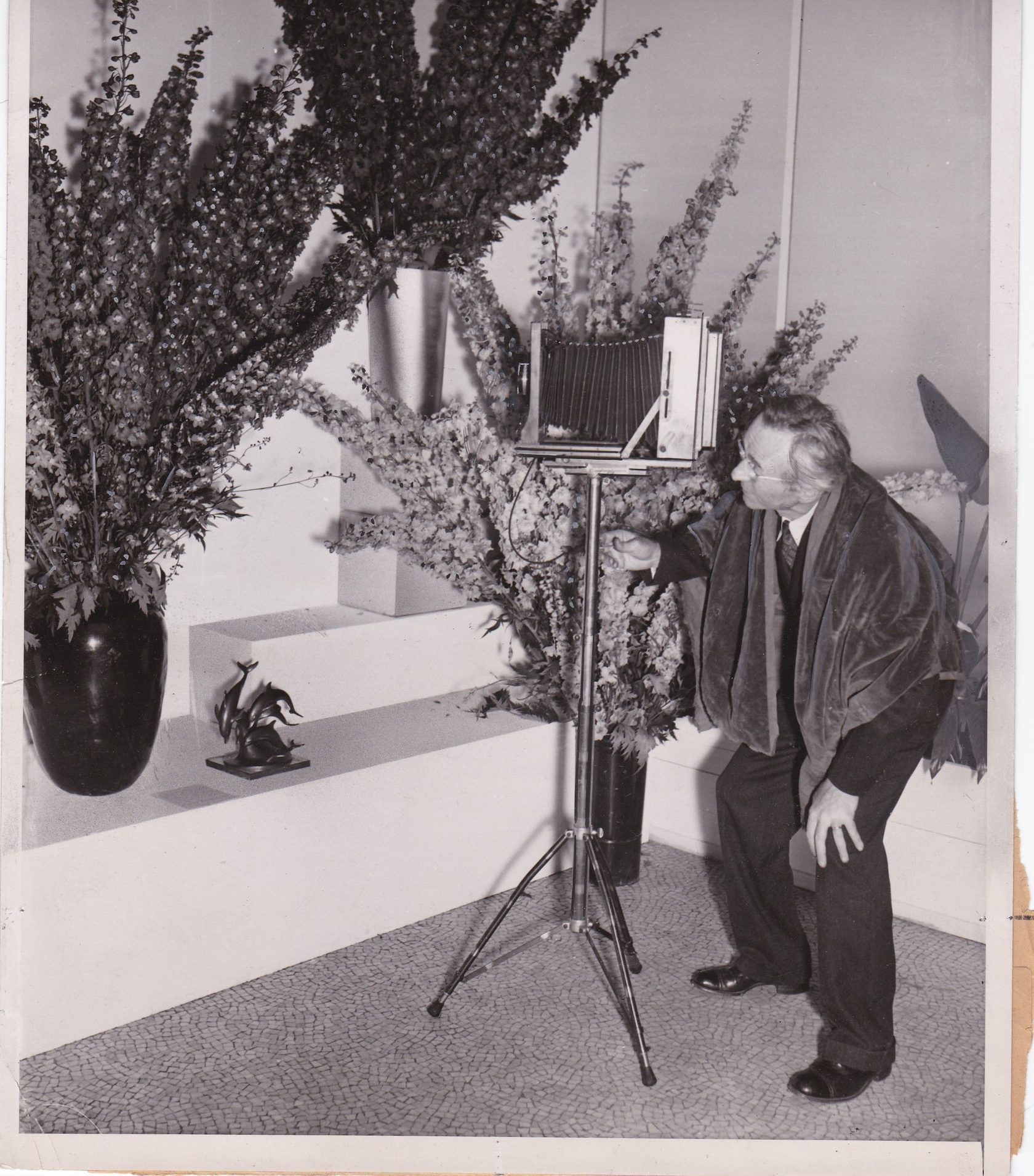

В 1936 году МoМА представил необычные «произведения» Эдварда Стейхена, одного из самых известных модернистских фотографов. На выставке, организованной в два этапа, публике были показаны сортовые дельфиниумы — результат 26-летнего труда селекции и скрещивания цветов на десяти акрах земли в Коннектикуте. Первыми демонстрировались цветы «истинно или чисто-синих цветов, а также туманных и мглистых оттенков», вторыми — огромные колосовидные растения от одного до двух метров в длину. Во избежание недопонимания пресс-релиз на всякий случай пояснял: «следует заметить, что в музее будут показаны настоящие дельфиниумы — а не живопись или их фотографии. Это будет „личное представление“ самих цветов» [1]. Поскольку в то время публика еще воспринимала деятельность MoMA с большой долей скепсиса (особенно после выставки «Machine Art»), то для легитимизации нетрадиционных экспозиционных объектов авторы снабдили текст различными фактами, свидетельствующими о статусе этих цветов в истории культуры. Читая пресс-релиз, легко принять эту выставку за блажь влиятельного и аффилированного с музеем художника, которому разрешили представить широкой публике свое хобби. Недаром в свое время ее обошли вниманием критики, а вслед за ними и историки.

Сегодня же в истории искусства «Дельфиниумы» рассматриваются как родоначальники движения био-арта. Так, автор антологии «Знаки жизни» пишет, что Стейхен «был первым художником-модернистом, создавшим новые организмы благодаря как традиционным, так и искусственным методам, чтобы выставить сами организмы в музее и утвердить генетику в качестве медиума искусства» [2]. Сам же Стейхен вряд ли всерьез интересовался онтологией искусства на теоретическом уровне; селекция была для салонного коммерческого фотографа скорее родом деятельности, вызывающим, как и фотография, эстетическое переживание, апелляцию к прекрасному.

Взгляд историков на работу Стейхена, которая подверстывается как некая пунктирная линия, связывающая кубизм с поздними практиками био-искусства Джорджа Гессерта, кажется натянутым и телеологическим. Куда интереснее посмотреть, что подобный, совершенно не осознанный и не отрефлексированный в свое время проект может рассказать нам о сегодняшнем понимании искусства в свете возросшего интереса к природному. В этом смысле мы не можем рассматривать цветы просто как «личное представление», то есть как модификацию редимейда, принесенного в галерейно-музейный контекст. Нам потребуется обратить внимание на сам процесс их формообразования и материализации. Сам Стейхен описывал их так: «искусство наследования, применимое к скрещиванию растений, чьей высшей целью является апелляция к прекрасному, есть творческий акт». Поэтому мне интересен не новый медиум, жанр, вид, техника или движение в искусстве, но принципиально иной подход к «творческому акту», который предлагает Стейхен. Он, как мы увидим, касается трех базовых уровней искусства: производство (художественный метод), способ его бытования (онтологический статус произведения) и его потребление (рецепция).

прежде всего, применение гибридизации к производству искусства вынуждает пересмотреть понятие авторства.

Прежде всего, применение гибридизации к производству искусства вынуждает пересмотреть понятие авторства. В рамках постструктурализма демифологизация романтической фигуры автора происходила через утверждение неоригинальности и автоцитатности любого произведения (автор, по Ролану Барту, всегда лишь «ткань из цитат»). Внутри нового материализма, в оптике которого логично описывать Стейхена, художественный процесс понимается как «ко-коллаборация», т. е. совместное действие художника и материи. Модернистское искусство было основано на принципе гиломорфизма, т. е. представлении, что пассивную материю оформляет активная форма, — где формой выступал сам дискурс (художественная критика, философия, история искусства) — которая посредством художника как некой абстрактной функции определяла распределение материи (например, краски по холсту, металла в пространстве).

Стейхен предлагает другую модель, где форма не просто накладывается на материю, образуя их синтез в завершенном объекте, но, говоря словами нео-материалистов, «материя в той же мере, как и человек, ответственна за появление искусства» [3]. Другими словами, субстрат, вещество искусства не просто используется для достижения тех или иных художественных или концептуальных целей. Материя наделена собственной агентной силой, своей волей или целеполаганием. Например, для современных художников становятся важны молекулярные силы краски, стратификация веществ — сами по себе и как они есть. Художник, таким образом, принижается до роли напарника или ассистента саморазвивающейся пульсирующей материи, которая имеет и свои собственные «интересы» и «интенции» и тем самым не сводится к эффекту дискурса [4]. Такая материя — эмерджентная, самоорганизующаяся и генеративная. Пример Стейхена особенно интересен, потому что художник-селекционер работает не с неорганической, а с органической субстанцией, внедряясь в самую ее сущность [5]. Художник — кормчий эволюции.

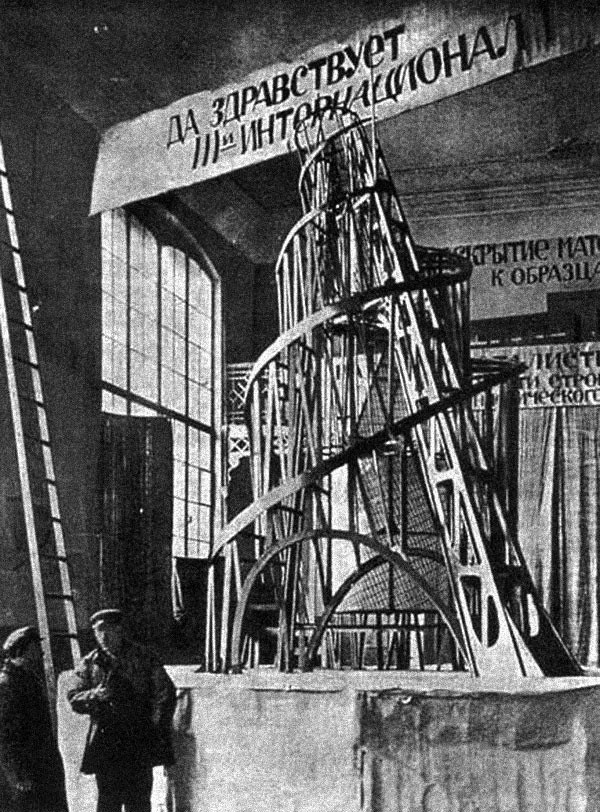

Развивая эти грубые исторические параллели с модернистами, можно сделать и следующие заключения насчет авангардистов. Художник исторического авангарда пытался соединить искусство и жизнь (bios), то есть социальную действительность, потому что его или ее произведение было призвано сотворить новый утопический мир. Стейхен же пытается разрушить границы между искусством и (zoe) — жизнью самой по себе. В постгуманитаристике zoe понимается как динамическая, самоорганизующаяся структура самой жизни — генеративная витальность [6]. Любопытно, что признавая самоценность жизни как она есть, Рози Брайдотти называет такой подход «колоссальной гибридизацией видов», где нет существенного различия между человеком и его природными «другими» [7]. Художник не противопоставлен цветку, они оба — часть одного творческого акта. Не только Стейхен гибридизирует дельфиниумы, но и дельфиниумы гибридизируют его, своего селекционера.

Что сближает Стейхена с современными художниками, так это его интерес к голой фактичности материала. Стейхен был заворожен не только техническими и репрезентативными возможностями фотографии, его интересовал и сам химический процесс производства образа. Подобно бесконечному производству негативов, которые не обязательно приводили к печати фотографий, он также выращивал тысячи дельфиниумов, чтобы отобрать лучшие экземпляры [8]. То есть процесс производства был подобен борьбе за выживание, естественному отбору (или же кураторской селективной практике), а не сосредоточенному оттачиванию оригинала. Художником двигало увлечение селекцией — практической стороной теоретической генетики, которая в то время находилась на пике своего развития. Напомню, что селекция хоть и сопровождала человека на протяжении тысячелетий, именно во времена Стейхена она перестала проводиться вслепую, а стала осуществляться научными методами. В то время — задолго до лысенковщины или до полной дискредитации евгеники фашизмом — она воспринималась как наука будущего, которую можно было сравнить с утопическим пафосом авангарда, проглотившего не только bios, но и zoe.

В основе селекции, как известно, лежит процесс гибридизации, то есть выбор питательно (или в данном случае эстетически) предпочитаемых генотипов, скрещивание таких особей и последующая выборка среди их потомства тех, которые унаследовали все необходимые признаки. Так поколение за поколением селекционер доводит растение до требуемого состояния, выраженного в его фенотипе (то есть внешних проявлениях индивида). Другими словами, она, в отличие от видовой изоляции, основана на нарушении границ вида, этого «великого бастиона стабильности». Автор этого выражения, знаменитый биолог Эрнст Майр, давал виду следующее биологическое определение: «группы действительно или потенциально скрещивающихся естественных популяций, репродуктивно изолированных от других таких же групп» [9]. Сегодня в свете новых открытий или же распространения гибридов и химер в биотехнологических экспериментах, современные биологи и философы все больше и больше подчеркивают условность этого определения. Хотя надо отдать должное и самому Майру, который не абсолютизировал характер этих границ.

не экстраполируя биологические принципы на социальные, я предположу, что в любовном прямоугольнике или трапеции стейхена происходит еще более сложный процесс, где не только художник подчиняет цветок своим эстетическим запросам, но и сами цветы определяют чувственный опыт художника.

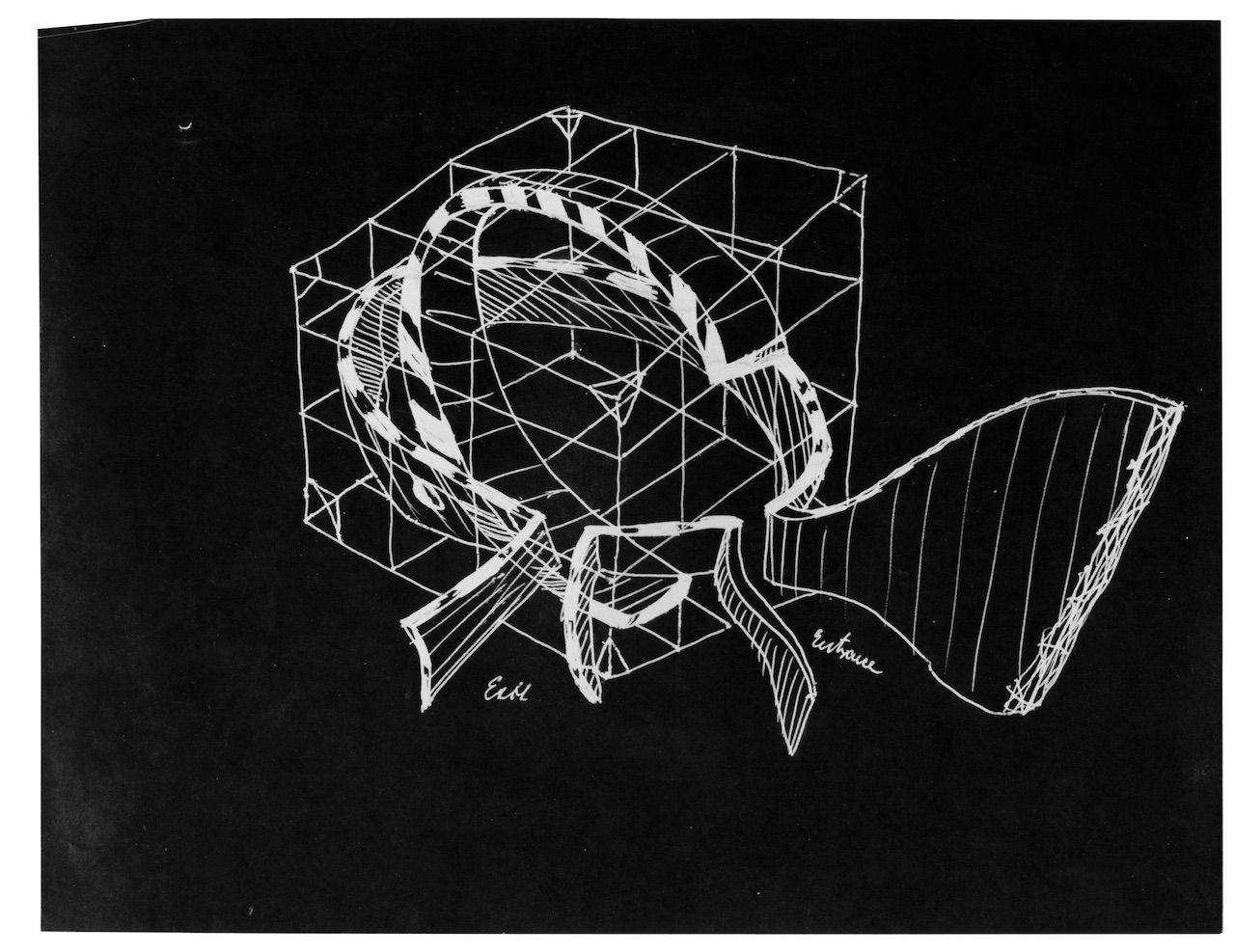

Возможно, такая параллель покажется излишне условной, но если традиционное современное искусство основано на производстве определенного вида искусства (медиума) или отдельного индивида (произведения), то в случае Стейхена мы с трудом можем установить границу произведения. Являются ли его работами только те дельфиниумы, которые были показаны в МоМА в 1936 году? Или же их семена, которые до сих пор можно приобрести? Скорее, гибридизацию можно понять как процесс, подчеркивающий условность видовых различий. Тем самым он обращается не к виду, популяции или отдельному организму, но высвобождает саму жизнь, постоянную текучесть витальных сил природы (и искусства). Художественная гибридизация — это квир-практика par excellence, которая на месте фиксированных идентичностей выделяет сам процесс становления. Такие искусство и жизнь — это постоянное движение создания и стирания границ через временное акцентирование генетических мутаций.

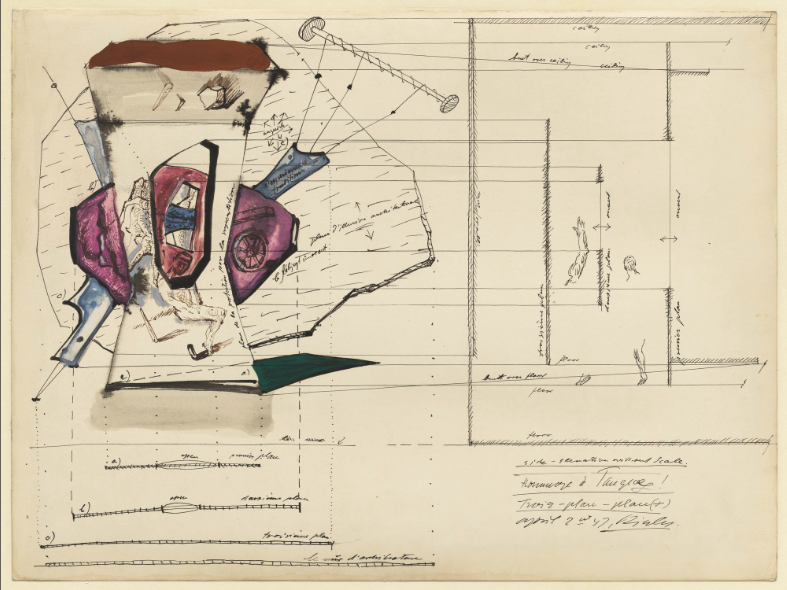

Гибридизация не только меняет роль художника (ассистент материи), статус искусства (постоянно становящееся), но и делает процесс восприятия взаимонаправленным. Так, философ Катрин Малабу полагает, что на смену парадигмы письма, которая господствовала во времена постструктурализма, приходит парадигма пластичности — способности как приобретать, так и давать форму [10]. Пластичность играет важную роль в биологии и в особенности в рамках нового эволюционного синтеза (иногда обманчиво называемого постмодернистским), где виды не рассматриваются в отрыве от экосистем. Достаточно вспомнить Чарльза Дарвина, который поэтически описывал коэволюцию насекомых и цветов, где не только насекомое подстраивается под форму цветка, но и строение цветка использует ухищрения и уловки, чтобы откликнуться на запросы и желания насекомого. В дальнейшем Жиль Делез и Феликс Гваттари опишут этот процесс как де- и ре-территориализацию: «Орхидея детерриторизуется, формируя образ, кальку осы; но оса ретерриторизуется на этом образе. Однако оса детерриторизуется, сама становясь деталью аппарата репродукции орхидеи; но она ретерриторизует орхидею, транспортируя ее пыльцу» [11].

Отношения цветов и насекомых — это ménage-à-trois (например, пестик, тычинка и пчела), но вместе с художником они образуют любовный прямоугольник или трапецию, где все участники одинаково вовлечены в процесс принятия и передачи формы. И чтобы разобраться в нем, нам следует обратиться к сфере, которой (вполне справедливо) пренебрегают теоретики искусства, а именно к эволюционной или дарвинистской эстетике. В основе этого учения лежит не широко известная идея выживания наиболее приспособленного, но идея полового отбора, т. е. дифференцированного доступа к партнерам (конкуренция и выбор партнера другого пола) [12]. Эту теорию разработал сам Дарвин, который, пытаясь объяснить причину избыточности украшений, полагал, что чувственное наслаждение, привлекательность и субъективный опыт тоже являются агентами отбора.

В эволюционной биологии этот вопрос до сих пор остается дискуссионным, а представители двух лагерей спорят друг с другом. «Адаптационистская» трактовка настаивает на том, что украшения рекламируют и дают информацию о полезных качествах партнера, в то время как «произвольная» модель, или «фишерианцы», не видят в производстве эстетических атрибутов никакой выгоды, кроме популярности партнера. Последний подход основан последователем Дарвина Роналдом Фишером. Он описывал половой отбор как механизм положительной обратной связи: например, чем выгоднее для самца иметь длинный хвост, тем выгоднее для самки предпочитать именно таких самцов, и наоборот (в биологии этот принцип получил название «фишеровское убегание»). Его радикальный последователь, наш современник Ричард Прам продолжает его линию, которая также соотносится с фигурой пластичности: предпочтения партнера генетически коррелируют с предпочитаемыми признаками. Другими словами, «изменчивость желаний и объектов желания вовлечены в эволюцию», красота и наблюдающий коэволюционируют [13]. Эстетическая привлекательность делает организм свободным в своей сексуальности: «птицы красивы, — пишет Прам, — потому что красивы сами для себя» [14].

Феминистская критика дарвинизма, однако, идет значительно дальше в защите Дарвина от редукционизма. Например, Элизабет Гросс ставит под сомнение raison d’être полового отбора и подчеркивает его иррациональный характер, который выражается в необузданной интенсификации цветов и форм, экстравагантности, излишней чувственности и апелляции к сексуальности, а не простому воспроизводству. Тем самым она пытается развести естественный отбор и половой (обычно второй считают подвидом первого). В частности, она пишет: «половой отбор может быть понят как квир (queering) естественного отбора, то есть представление биологических норм, идеалов приспособленности странными, неизмеримыми, избыточными» [15]. Более того, половой отбор расширяет мир живого в область «нецелесообразного, избыточного, художественного» [16]. И здесь мы снова можем вспомнить «Дельфиниумы» Стейхена, которые лишь усиливают и без того чрезмерную красоту этого цветка. Но как же происходит этот прыжок из природы в культуру? Почему человек становится адресатом чужого полового отбора? Как он оказывается вовлечен в этот «коэволюционный танец»?

Описывая привлекательность цветов и их способность оживать в нашем воображении (в том числе, кстати, и дельфиниумов), Элейн Скерри выделяла различные их характеристики: размер, позволяюший им беспрепятственно проникнуть к нам в сознание, чаши, соотносящиеся с кривой наших глаз, возможность их локализации зрением, прозрачность их субстанции и т. д. [17] Впрочем, это мало что говорит о пластичности. Не экстраполируя биологические принципы на социальные, я предположу, что в любовном прямоугольнике или трапеции Стейхена происходит еще более сложный процесс, где не только художник подчиняет цветок своим эстетическим запросам, но и сами цветы определяют чувственный опыт художника. Рецепция и потребление искусства не могут быть однонаправленным процессом, но подчиняются положительной или отрицательной обратной связи. За примером далеко ходить не надо: интродукция цветов североевропейской селекции (так называемых «новых многолетников»), более спокойных, строгих и «вегетативных», постепенно вытесняет популярные в советское время броские и яркие цветы. Мы можем легко обнаружить, как цветы овладевают нашими вкусами. Может ли быть, что наш вкус, наша способность эстетического суждения также являются гибридами?

Следуя за опытами Стейхена, я попытался ретроактивно осмыслить, чем сегодня может быть гибридизация как творческий акт. Однако, несмотря на все сказанное выше, я не уверен, что гибридность сама по себе есть несомненная ценность. Из эволюционной теории мы знаем, что смешение не всегда ведет к многообразию, а столь дорогие нами эндемики есть продукт изоляции видов («Блестящая изоляция» — так названа одна из книг об удивительных южноамериканских млекопитающих), ведь именно межвидовые «изолирующие механизмы» призваны сохранять оригинальность и аутентичность. Аналогично некоторые левые философы говорят, что отказываясь полностью от политики идентичности и настаивая на флюидности категорий, мы делаем себя уязвимыми перед традиционализмом. Например, если вы считаете себя флюидной, что вам мешает отказаться от своей сущности и принять фиксированную норму? Более того, гибридность также критикуют как продукт, прикрывающий политику глобального империализма, ведь она основана на исключении «других»: старости, некоммуникабельности, боли, — т. е. устранении самой негибридности [18].

И гибридность, и ее темный двойник негибридность — в равной мере социальные конструкты. Возможно, все вокруг гибридно в равной степени. Однако процедура гибридизации не просто прогрессистский троп, но еще и подрывная процедура. Поскольку гибридизация, в отличие от многих других аналогичных понятий, ассоциируется с биологией, то есть с чем-то естественным и присущим самой природе, но при этом является одновременно и культурной практикой селекции, она расшатывает саму естественность. В отличие от понятий, которые натурализируют, т. е. представляют человеческую историю как нечто естественное, она натурализирует саму неестественность. Неестественное кажется естественным. Как нам показывает Стейхен, границы между искусством и природой весьма условны. Жизнь имитирует искусство. Искусство имитирует жизнь.