Форма не следует за функцией.

Функция следует за концепцией.

Концепция следует за реальностью.

Фредерик Кислер

«Пора положить конец разрыву между архитектурой и живописью», — провозгласили [американский поэт] Николас Калас и архитектор Фредерик Кислер в своем каталоге к выставке сюрреалистического искусства «Пламя крови» [Blood Flames] (1947). Для дизайна своих выставочных проектов Калас и Кислер предложили новый способ слияния искусства и архитектуры, пойдя в наступление на идею «чистой архитектуры», которую исповедовал Ле Корбюзье, архитектуры строгих и аскетичных белых стен, «подвергающих живопись остракизму», и критикуя Фрэнка Ллойда Райта, видевшего в природных пейзажах замену картинам. Следует бросить вызов привычному устройству галереи, утверждали они, той галереи, которая представляет собой не более чем «укрощенную ножницами садовника аккуратную рощицу отполированных до блеска объектов», внешне ничем не отличающихся от «любого дорогого предмета, произведенного для демонстративного, статусного потребления». Взамен они предложили «организовать поле зрения», пронизанное взаимосвязями и взаимозависимостями, достаточно широкими для того, чтобы «включить в единый континуум ощущение и впечатление от живописи, скульптуры, стен, потолка, пола и зрителей». Кислера оставили совершенно равнодушным попытки Ле Корбюзье «внедрить живопись в… белую унылость функционального дизайна, слегка подкрашивая стены в разные тона и развешивая полотна Фернана Леже», которых архитектор не оставлял на протяжении всей своей карьеры. В проекте «Пламя крови» Кислер представил на суд публики совершенно противоположный подход к функциональному дизайну [1].

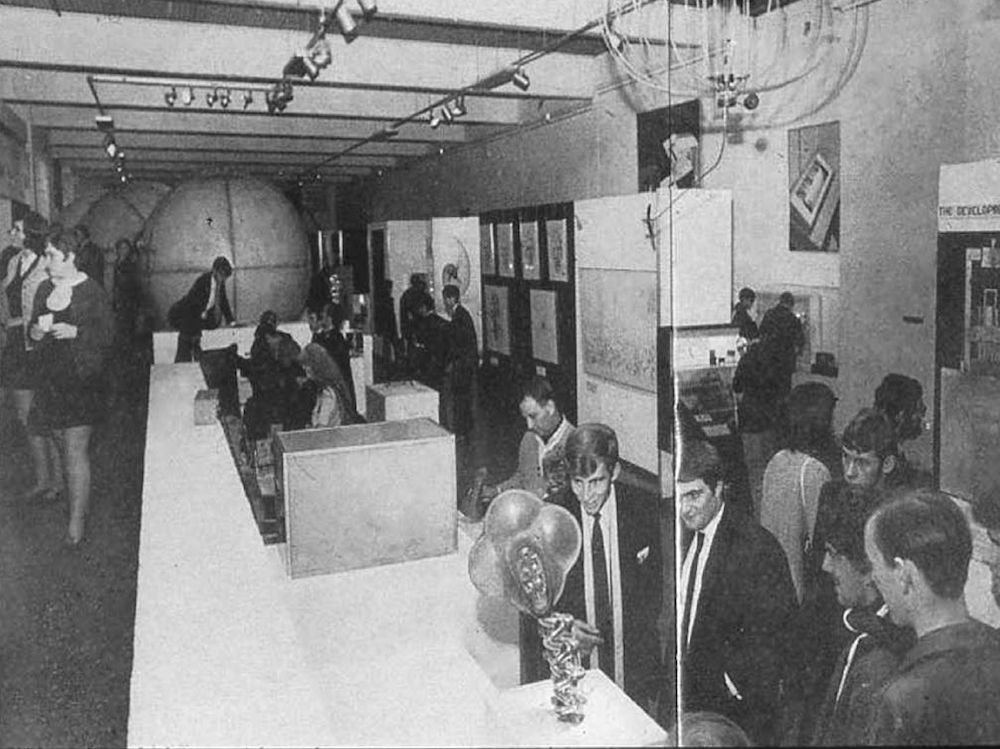

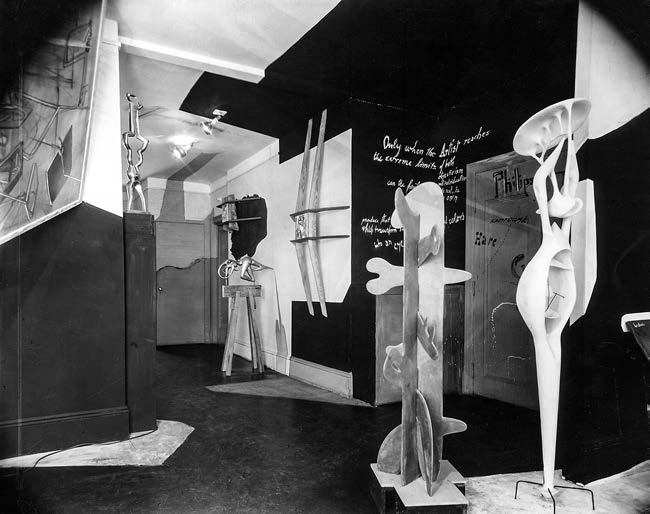

Выставка «Пламя крови» открылась в нью-йоркской галерее Hugo, что на 55-й Ист-стрит, 3 марта 1947 года. На ней были показаны полотна Роберто Матты, Аршила Горки, Вифредо Лама и Джеральда Камровски; скульптуры Исаму Ногути, Хелен Филлипс и Дэвида Хэйра, а также мозаики Жанн Рейналь. «Зачинщиком» выставки и ее куратором стал Калас, писавший тогда для журнала View [2].

Именно он отобрал скульптуры, картины и мозаичные панно, а Кислер разработал и нарисовал архитектурный проект пространства. На эту работу и монтаж самой выставки у него ушло всего два с половиной дня [3]. Несмотря на такую стремительность подготовительной работы, создание «Пламя крови» ознаменовало собой момент абсолютной ясности в контексте более обширного проекта Кислера — бесконечного исследования, которым он занимался всю свою жизнь. Галерейная выставка «Пламя крови» воплотила в жизнь концепцию Кислера: построение бесшовной, целостной организации разрозненных частей в одно непрерывное и эластичное пространство, способное преодолеть тот раскол, который, по его убеждению, существует между видением художника и фактической действительностью (мечтой и реальностью).

Магическая архитектура

В незаконченной и так и не опубликованной работе «Магическая архитектура: история человеческого жилища» [Magic Architecture: The Story of Human Housing] Кислер размышлял о том, что «в чем бы ни состояла правда, с возведением первой хижины» «в Единстве Видения [творца] и Факта появилась Трещина» [4]. Завершая работу над своими галерейными выставками в 1942 и 1947 годах, Кислер писал «Магическую архитектуру», чтобы мифологизировать собственное стремление добиться синтеза искусства, архитектуры и человечества с окружающей средой. Писавшие об архитектуре часто обращались к образам первобытной хижины, пещеры или усыпальницы для обоснования идеологических взглядов того или иного архитектора и/или строительной практики (здесь на ум среди прочих сразу приходят Готфрид Земпер, Карл Боттишер, Карл Шинкель, Антуан-Кризостом Катрмер-де-Кенси, Эжен Эмманюэль Виолле-ле-Дюк, Сэр Бэнистер Флетчер, Адольф Лоз и Ле Корбюзье). В этом смысле Кислер не был исключением [5]. Изучая различные объекты: от гнезд, пещер и пирамид до небоскребов, — он пришел к выводу, что выстраивая искусственную среду, человечество сооружало убежища, обособлявшие людей друг от друга и от их естественного окружения. В его представлении «Природа была тождественна Архитектуре» до тех пор, пока человечество не «индивидуализировалось» и не начало связывать «причину и следствие во времени и пространстве» [6]. По мере того, как люди учились распознавать отличия в собственном мире, они становились все более «обособленными» от своей семьи или группы, пока полностью не порвали с любой формой «естественной привязанности». Архитектуре, по утверждению Кислера, придется «подождать, пока человечество снова не сольется воедино со своей средой, если людям вообще когда-либо суждено соединить свои мечты с реальностью» [7].

По мнению Кислера, было время, когда человечество вело автономное, самодостаточное существование без способности к абстракции, существование, при котором ощущения, качества, чувства и аффекты управляли аморфными отношениями, и «инстинкт, интуиция, зрительные образы и мысль», как он утверждал, «были слиты воедино в самой сердцевине человеческого опыта» [8]. «Энергия общего происхождения» связывала воедино интеллект и чувство, и «плеск этого потока» создавал идеальную вселенную «магнитных полей невероятного энтузиазма и эйфории» [9]. Для Кислера «все было вездесущным и вековечным; ничто не было абсолютно мертвым; «время … чувствовало пространство, а пространство — объективизацию эмоции» [10]. «Существовала только … одна Реальность и она [была] результатом постоянного чередования видимого и невидимого, мертвого и живого. Они проникали друг в друга и зависели друг от друга. Все предметы, все конфигурации … ощущались транспарентно» [11].

В этой предыстории в описании Кислера, «Природа давала ощущение огороженности, замкнутого пространства: «деревья, камни, горы, реки, океан и небеса … все было частью «убежища» человека», «[было] …архитектоникой великой структуры видимой и ощущаемой вселенной». Природа, окружающая все и вся своей заботой, питающая и вскармливающая, была проводником человечества в пространстве чистых чувств и эмоций. «Мягкая и эластичная», по словам Кислера, природная среда «уступала давлению» и «многократно обволакивала тело» [12]. Именно это состояние погруженности в обволакивающую, обхватывающую со всех сторон непрерывную среду и легло в основание первобытного мифа Кислера.

Поскольку для него было чрезвычайно важно реинтегрировать общество в окружающее пространство, Кислер предложил увязать искусство и науку в единую строительную практику. В примитивных культурах, утверждал он, «Образности Искусства … [удалось] заживить разрыв в Единстве человека и природы», поэтому для современного общества, приверженного правилам позитивизма, лучшим способом привести человечество в соответствие с окружающей средой был бы синтез искусства и науки» [13]. Таким образом, чтобы «уничтожить преграды между искусством и технологиями», необходимо установить взаимосвязь между элементами строения – «структурой, технологической начинкой, мебелью, скульптурой и живописью» – сплавив их в «органический синтез психологических и физиологических требований» человеческого существования [14]. Кислер отвергал «гигиену функциональной архитектуры», современных архитекторов, «очищающих здания изнутри и снаружи от наростов украшательств…» (Лоз), «человеческие дома, превращенные в машину и ничего более» (Ле Корбюзье), – потому что такая архитектура неспособна была восстановить это единство, этот синтез [15]. Результатом его исследования о взаимосвязях, соотнесенности дизайна в 1930-е годы стала идея о соединении «Науки, возрождающей факт» с «Сюрреализмом, возрождающим видение, концепцию», которое позволило бы проектировать непрерывные, целостные миры имманентных чувств [16].

Кислер ставил своей целью залатать разрыв между тем, что он называл мечтами и реальностью, видением художника с одной стороны и фактом с другой, адаптировав для этих целей свои прежние исследования человеческих привычек и перцепций для приведения восприимчивого тела в состояние чистого автоматизма во всепоглощающей атмосфере опосредованных эффектов. Поскольку, по его наблюдениям, искусство выявляет такие перцепции зрителя, что способны влиять на действия человека, он решил инструментализировать искусство для создания интерактивных и иммерсивных пространственных сред, используя оптические и тактильные техники для вовлечения зрителя в инстинктивные отношения с окружающим пространством.

Его исследовательские интересы в области автоматизма предсказуемо заинтересовали круг сюрреалистов того времени. В результате Кислер получил несколько заказов на разработку дизайна галерейных выставок помимо проекта «Пламя крови», в которых он предпринял попытку построения континуума между искусством, зрителем и архитектурным антуражем. Время показало, что сотрудничество Кислера с сюрреалистами в 1940-е годы имело огромное влияние на его профессиональные возможности в области дизайна: он продолжил свою работу по теме «Магической архитектуры», а также провел ряд последующих исследований в области дизайна убежищ.

Отношения в кругу сюрреалистов

До того, как Кислер приступил к работе над дизайном галерейных выставок сюрреалистов, у него были довольно ограниченные контакты с этим кругом. Живя в Европе в 1920-е годы, Кислер был близким другом дадаистов (ставших впоследствии сюрреалистами) Ханса Арпа и Тристана Тцары, но после его переезда в Нью-Йорк их отношения стали более прохладными. За исключением нескольких кратких встреч во время поездок Кислера в Париж осенью 1930 года, его взаимоотношения с сюрреалистами не имели для него решающего значения до того момента, как в конце 1930-х годов он не начал близко общаться с Дюшаном.

Кислер был шапочно знаком с Дюшаном и до 1940-х годов, однако их тогдашние отношения едва ли можно было назвать близкими [17]. В 1927 году Штеффи Кислер работала на Кэтрин Дрейер в галерее Anderson, курируя выставку современного искусства. В то время Кислер вызвался разработать для Дрейер и ее Société Anonyme проект музея современного искусства, который так и не был закончен. Предположительно, Кислер и Дюшан работали бок о бок на начальных этапах планирования будущего музея. Известно, что оба они присутствовали на одном и том же званом ужине в 1933 году и еще раз в 1936-м [18]. Однако до появления статьи Кислера о дюшановской работе «Большое стекло», опубликованной в журнале Architectural Record в 1937 году, нельзя сказать, чтобы Дюшан всерьез интересовался Кислером [19].

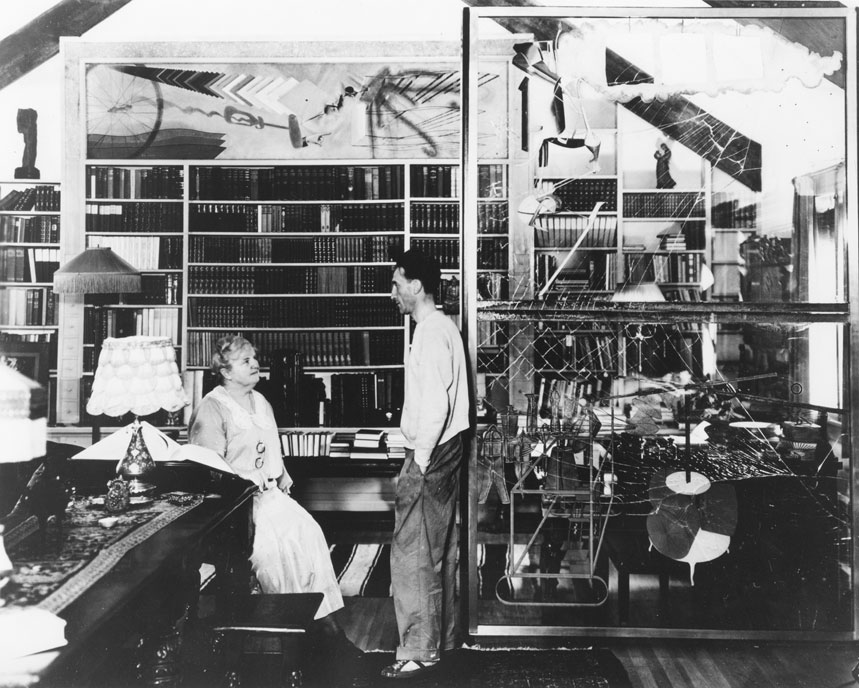

Кислер в основном контактировал с Дюшаном через Дрейер. 28 января 1937 года он пришел к ней домой, чтобы сфотографировать «Большое стекло» [20]. Примерно в то же самое время он связался и с Маном Рэем, работавшим с Дрейер и Дюшаном в Société Anonyme, чтобы обсудить портрет Дюшана, который Кислер видел в номере Мана Рэя, когда тот останавливался в гостинице Barbizon Plaza в Нью-Йорке [21]. Кислер надеялся, что сможет использовать эти изображения и другие работы Дюшана в качестве иллюстраций для своей статьи «Корреляции в дизайне» [Design-Correlation], которую он тогда готовил к публикации. После того, как статья увидела свет, Дрейер пригласила чету Кислеров в свой дом в Западном Реддинге в штате Коннектикут, чтобы поговорить о реакции Дюшана на публикацию [22]. К тому времени Дрейер получила письмо от Дюшана, который, по его словам, увидел «в журнале Architectural Record замечательную статью, посвященную «Стеклу» [23]. Дрейер была чрезвычайно воодушевлена этими словами и счастлива за Кислера, потому что «никогда еще не слышала из уст [Дюшана] такой похвалы» [24]. Интерпретация «Большого стекла», предложенная Кислером, была неожиданной. Она не была всецело посвящена значению символов, представленных в раскрашенной скульптуре Дюшана. Автор подошел к своей задаче куда более творчески и описывал технику производства этой скульптуры и последующего ее разрушения, растрескивания.

Кислер утверждал, что «рисуя» «непрозрачную картину», подвешенную в воздухе, Дюшан тем самым отрицал «реальную прозрачность стекла», в противовес привычному восприятию этого материала как прозрачной поверхности, физически разделяющей и зрительно связывающей пространство [25]. Картина «парила в воздухе в состоянии вечной готовности действовать, двигаться, излучать свет» [26]. Образу, подвешенному «в состоянии напряженности», удалось сделать то, чего Кислер пытался добиться в значительной части своих собственных работ с 1920-х годов, когда сблизился с членами [голландского художественного движения] De Stijl: «В природе есть разница между рамкой и находящимся под напряжением содержимым различного свойства, как эластичным, так и взаимообусловленным, в то время как мы строим ригидно, косно, негибко и безжизненно. Манера соединять части схожей или различной плотности в этой взаимообусловленности равна природе и искусству, художественному приему. Контурный дизайн — это всего лишь место стыка, соединения. Контур — иллюзия пространственного соединения форм. Эти места стыка представляют собой опасные звенья, им свойственно распадаться (в природе все соединено, а группа соединений и есть форма). Таким образом, можно сказать, что весь дизайн и строительство в области искусства и архитектуры — не что иное как специальные размышления о том, как собрать воедино искусственно скомпонованный материал, а также держать под контролем его распад» [27].

Поскольку архитектура, в сущности, представляет собой сборку составных частей, «строительный дизайн должен стремиться к сокращению числа стыковочных соединений» [28]. По мнению Кислера, работа Дюшана была аргументом в пользу эластичного «контуринга», типа строительства, в большей степени приближенного к природе, «целью которого была неразрывность и целостность» [29]. «Суставы», стыки в работе Дюшана «Большое стекло» скрепляли композицию, несмотря на трещины, испещрявшие стеклянную панель, поэтому Кислер утверждал, что работа Дюшана предлагает новые способы производства зданий, более похожие на «деление клеток» в природе [30]. Дюшановский метод «точной артикуляции формы» создал «сухожилия из стали и-чего-только-не», разделявшие и одновременно соединявшие все геометрические формы!» [31] Кислер сравнивал технику Дюшана со структурой «рентгеновского снимка» листа растения, на котором «прожилки… это не что иное, как продолжение главных элементов ствола», помогающих «создать тургор» [32]. Вены и прожилки на каждом листке, объединенные в сетку клеточного напряжения, растут и поддерживают кожу. Подобно Гете и Франсэ с их работами о морфологии растений, Кислер исследовал взаимоотношения между искусством и наукой для того, чтобы открыть новые способы конструирования непрерывных, целостных форм, способных контролировать неизбежные разрывы и трещины в текстуре.

в то время как художник, пользующийся мольбертом, «обладает контролем над единством» своей работы и даже может выбирать или сам создавать раму, в представлении кислера, художник, занимающийся стенной живописью, должен вместо этого считать рамой само здание, вынашивая проект своей работы и располагая его в пространстве сообразно окружающей среде.

Дюшан и Кислер поужинали вместе во время приезда Дюшана в Нью-Йорк в феврале 1938 года. После этой встречи Кислер не без поддержки Дюшана сумел войти в ближний круг сюрреалистов, сложившийся вокруг Андре Бретона [33]. После начала Второй мировой европейские сюрреалисты начали эмигрировать в Нью-Йорк, и Кислеру удалось в полной мере воспользоваться теми преимуществами, которые сулила ему связь с этим кругом. Он стал единственным архитектором, признанным официальным членом группы, а его фешенебельный пентхаус быстро стал главным местом встреч сюрреалистов, ужинов в ближнем кругу и посиделок, затягивавшихся далеко за полночь.

[Роберто] Матта был одним из сюрреалистов, познакомившихся с Кислером в Нью-Йорке. Их встреча состоялась 9 июня 1940 года у Кислера дома [34]. Скорее всего, Кислер и Матта познакомились через своего общего друга, английского живописца Гордона Ослоу Форда, который был частым гостем в манхэттенском пентхаусе Кислера. Онслоу Форд, Матта и Кислер нередко встречались втроем, а когда в Нью-Йорк переехал и [Ханс] Рихтер, то начиная с мая 1941 года он каждую неделю виделся с группой. Примерно в то же самое время к Кислеру стал захаживать Николас Калас, и что особенно примечательно, 4 августа 1941 года в гости к Кислерам нагрянул Андре Бретон в компании Онслоу Форда. Когда в 1942 году Дюшан возвратился из Марселя в Нью-Йорк, Кислер пришел на вечеринку, устроенную в честь его приезда в квартире Бретона. В октябре того же года Дюшан переехал к Кислерам. Хотя Дюшан не слишком много времени проводил дома, он пробыл у Кислеров до 14 октября 1943 года, и вместе с Бретоном, Маттой и Рихтером на протяжении всего десятилетия они работали над выставками, обсуждали идеи и концепции нескольких эссе и проектов.

Стенная живопись без стен

В это интереснейшее, будоражащее время с Кислером и его друзьями несколько раз ужинали художники Аршил Горки и Исаму Ногути, на творчество которых сюрреалисты оказали особенно значительное влияние во время их пребывания в Нью-Йорке. К тому времени они уже несколько лет наведывались в гости к Кислерам. Известно, что Горки регулярно ужинал с Кислерами с 1933, а Ногути и вовсе с 1931 года. Скорее всего, Ногути познакомился с Кислером через Фуллера и Юджина Шона, с которыми оба они были связаны [35].

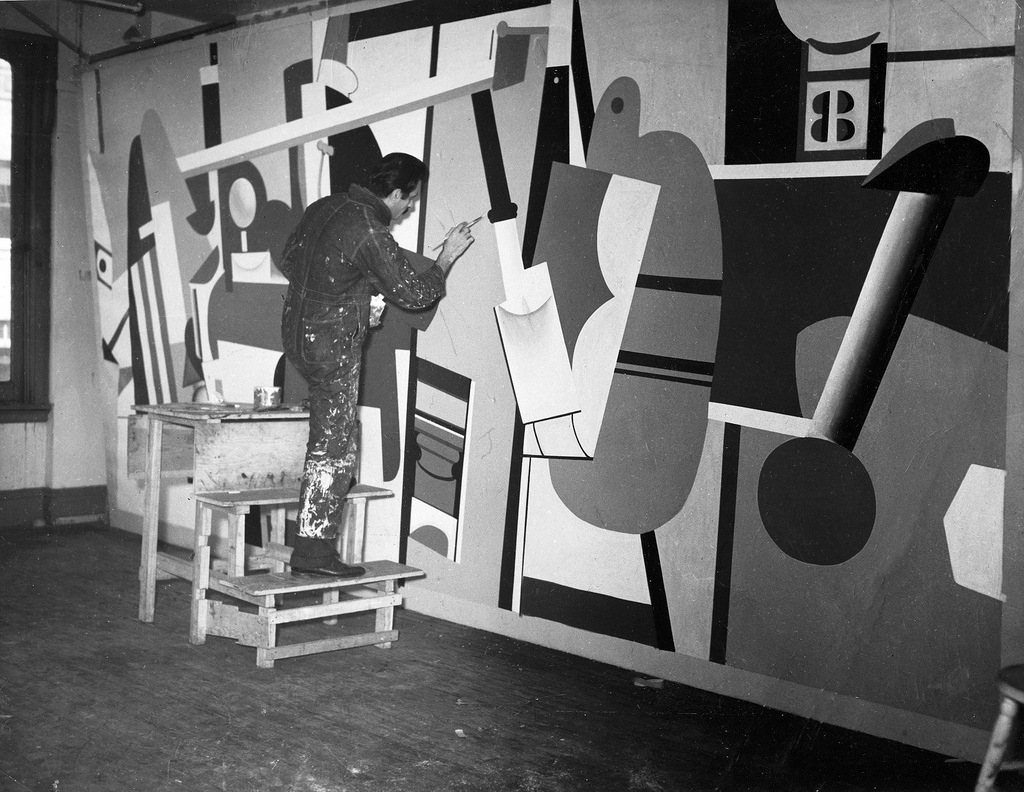

Выступая в защиту своего друга, Кислер написал статью, воспевающую стенную фреску, которую Горки выполнил для аэропорта Ньюарка в 1938 году [36]. Кислеру оказалась близка идея Горки написать мураль на свободно парящем холсте, не привязанном к существующим стенам. Он утверждал, что художник обязан создавать настенную роспись в «гетерогенном единстве» с окружающей архитектурой [37]. В то время как художник, пользующийся мольбертом, «обладает контролем над единством» своей работы и даже может выбирать или сам создавать раму, в представлении Кислера, художник, занимающийся стенной живописью, должен вместо этого считать рамой само здание, вынашивая проект своей работы и располагая его в пространстве сообразно окружающей среде [38]. Обращаясь к принципу «убранства стены» (Bekleidung), который исповедовал [немецкий архитектор и теоретик искусства] Готфрид Земпер, Горки подвесил свое панно, создав таким образом новое архитектурное пространство, закрывающее существующую стену [39]. Для Земпера все, что покрывает стену, обнажает формы смысла, и, по мнению Кислера, Горки написал свою мураль так, чтобы она казалась двухмерной, «расплющенной», как будто отгораживая пространство комнаты [40]. Ее двухмерная поверхность позволяла зрителю сфокусировать свое внимание на качестве красочного покрытия и одновременно вызвать к жизни иллюзию просторной трехмерной среды. Художник использовал абстрактные изображения наложенных друг на друга, пересекающихся, парящих частей аэропланов, чтобы создать иллюзорное пространство. Мураль — а не стена — обеспечивала выраженное в качественной форме пространственное отгораживание, которое стало определять окружающее пространство.

Статья Кислера обращалась к очень важному аспекту его собственного исследовательского проекта. Кислер надеялся избавиться от стены как от структурирующего и определяющего пространство элемента не только в сценографии, но и в дизайне выставок, а также в архитектуре, что сближает его с Весниным и Мейерхольдом и их конструктивистскими проектами сценографии. У зданий «БОЛЬШЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СТЕН», утверждал Кислер. Подобно Земперу, он предпочитал временные решения, формирующие эластичные проявления пространственной выразительности [41]. Парящая мураль Горки создала пространство в гетерогенной связи с окружающей средой, чего удалось достичь в результате использования художником функциональной гибкости картин как оболочек стен. Эту же стратегию использования арт-объектов для создания пространственных сред Кислер применял во всех созданных им выставках на протяжении 1940-х годов.

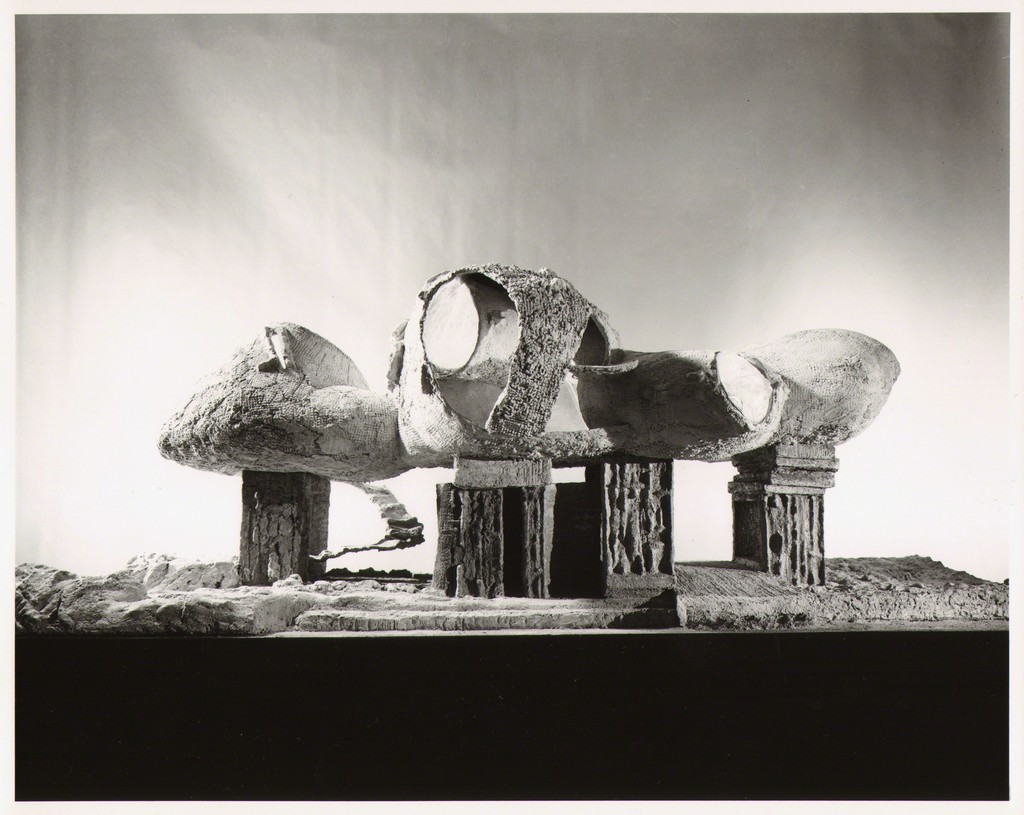

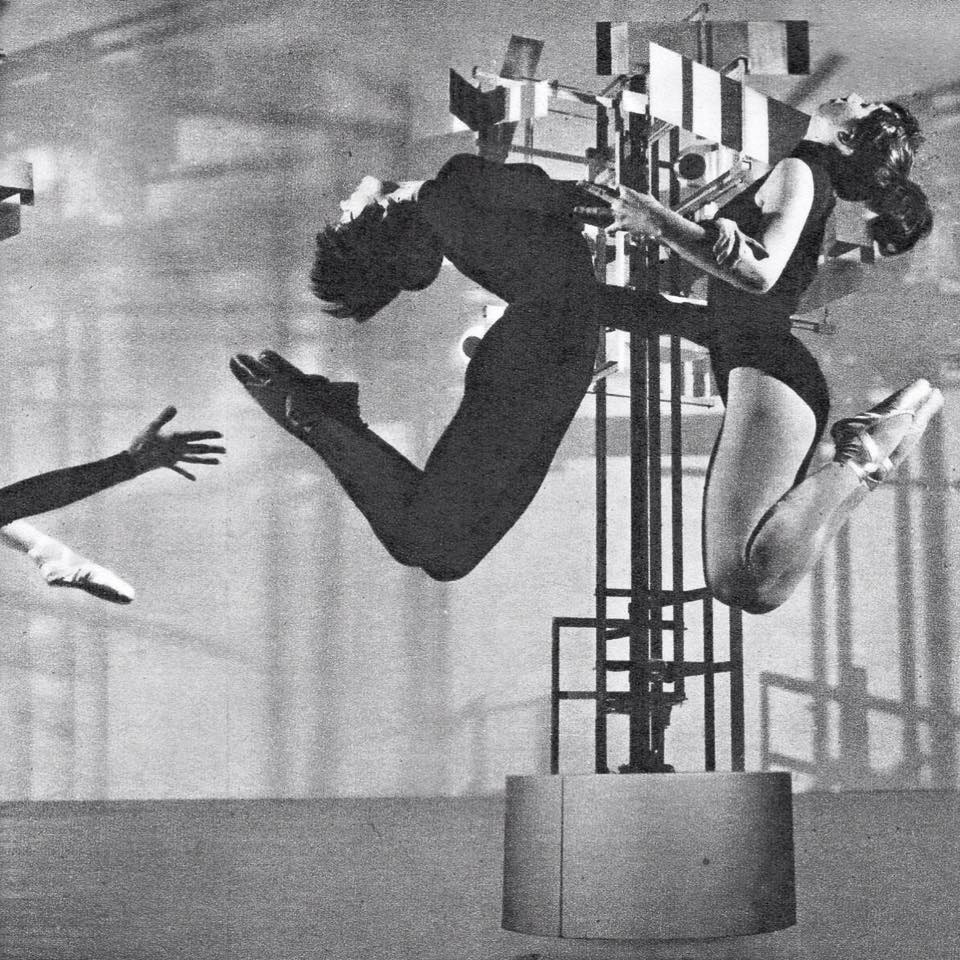

В 1942 году, завоевав уважение и понимание в кругу сюрреалистов, Кислер получил приглашение от Пегги Гуггенхайм разработать четыре новых выставочных проекта для ее нью-йоркской галереи Art of This Century («Искусство этого столетия») [42]. Кислер спроектировал пространства, в которых должно было выставляться множество произведений европейского искусства, тайно переправленных в Америку во время Второй мировой войны из оккупированной немцами Франции. Галерея включала в себя экспозицию кубизма, размещенную в Абстрактной галерее, временную экспозицию в Галерее дневного света и экспозицию сюрреализма в Галерее сюрреализма, а также интерактивную выставку работ Пауля Клее и Дюшана в Кинетической галерее. Работая над этим проектом, Кислер вдохновлялся прежними галерейными выставками сюрреалистов, особенно дюшановским проектом выставки «Первые документы сюрреализма», которая открылась в Нью-Йорке чуть ранее в том же году. Выручка с продажи билетов должна была быть направлена в фонд помощи французским военнопленным. Дюшан создал настоящий лабиринт в пространстве манхэттенского особняка, проткнув экспонаты (среди которых были работы Рене Магритта, Марка Шагала, тогдашнего мужа Гуггенхайм Макса Эрнста, а также множество предметов так называемого «примитивного искусства», вроде кукол, изображений идолов, церемониальных масок) длинной струной [43]. Таким образом, Дюшану, пожалуй, удалось создать замкнутую, неразрывную цепочку взаимосвязей между экспонатами, вписав их в рамки лабиринта, созданного переплетением струн, синтезировавшего пространство в разнородное единство, как настенное покрытие [44]. Цели, которые Дюшан ставил перед собой, явно перекликались с тем, что Кислер писал о муралях Горки, хотя трудно сказать, насколько интенсивным было их профессиональное сотрудничество в тот период.

Из четырех выставочных пространств, спроектированных Кислером для галереи Пегги Гуггенхайм Art of This Century, наибольшего внимания зрителей и критиков удостоилась, пожалуй, Галерея сюрреализма. Для того чтобы создать целостную и непрерывную топологическую поверхность, Кислер обратился к новейшими материалам — многослойной клееной фанере, использовавшейся в производстве мебели и в аэрокосмической промышленности [45]. Внутри Галереи сюрреализма находился темный туннель из выгнутых фанерных стен, внутри которого на деревянных каркасах с гибкими металлическими стыками были подвешены картины. Кислер расположил серию изображений в ассиметричном ритме таким образом, что они казались парящими в пространстве на фоне изогнутого задника, чем напоминали «Диаграмму поля видения» Герберта Байера (1930), которая исследовала границы восприятия с биотехнологической точки зрения [46]. Кроме того, пространственная среда, созданная Кислером, способствовала появлению визуальных связей между изображениями, поскольку все полотна были освобождены от рам.

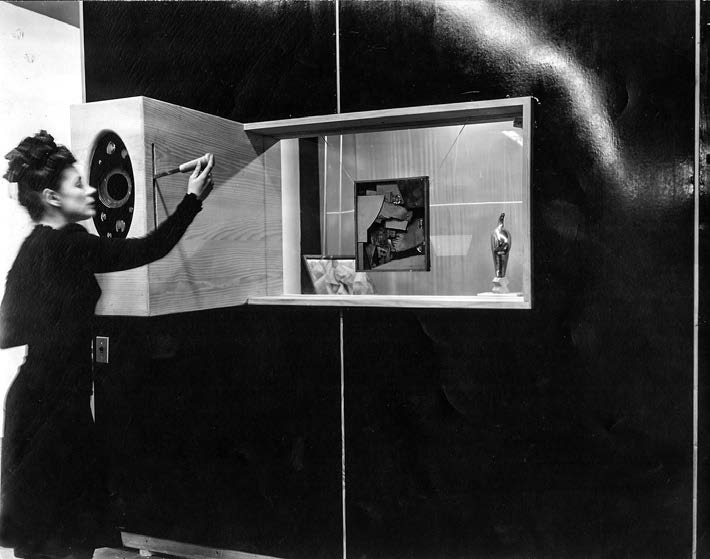

Кислера интересовало то, каким образом изображения взаимодействуют со зрителем в пространстве. Основываясь на результатах изучения «Визуальной машины» из его исследования взаимосвязей и корреляций в дизайне (1930-е), Кислер сконструировал несколько приспособлений в виде ящиков-витрин. Эти застекленные витрины позволили ему обособить выставляемые в отверстиях стен или перегородок залов произведения искусства, вынудив зрителя целиком и полностью «сфокусировать свое внимание противоестественным образом на самом объекте» [47]. Как и вращающиеся диски Дюшана, его же «Анемичное кино» [Anémic cinéma] 1926 года и устройства прецизионной оптики, ящики-витрины Кислера позволили сконцентрировать осознанное восприятие на серии приведенных в движение последовательных изображений с тем, чтобы вызвать у зрителя ощущение иллюзорного пространства. Одна оптическая машина в Кинетической галерее при помощи вращающегося устройства вроде волшебной лампы оживляла ряд изображений из частично развернутой инсталляции Дюшана «Коробка в чемодане» [Boîte-en-valise] (1935−1941) [48]. Другое приспособление в виде застекленного ящика-витрины было установлено между Абстрактной галереей и Галереей дневного света и было оснащено окулярной диафрагмой, окруженной множеством ультра-широкоугольных зеркал, какие фотографы обычно называют «рыбьим глазом». Открыв линзу, можно было внутри увидеть картину Клее «Волшебный сад», наложенную на зеркальное изображение зрителя на фоне Абстрактной галереи. Закрыв диафрагму, зритель поднимал глаза к «Рельефу» Курта Швиттерса, подвешенному внутри стеклянной рамы, открывающей позади себя часть Галереи дневного света. Когда посетитель экспозиции проходил через дверь в ту отдаленную комнату, пространство изображений расширялось, дополняя образ Галереи дневного света, стоящий перед его мысленным взором. Затем, бросив взгляд назад, через ящик-витрину, зритель представлял себе Абстрактную галерею, сконструированную внутри все той же стеклянной картинной рамки (с этой стороны в оконном проеме была подвешена работа Арпа «Без названия» (1949). Потом это последнее изображение, помещенное в рамку, накладывалось на серию остаточных изображений, задержавшихся в памяти и отраженных внутри ящика-витрины. Зрительское восприятие варьировалось, перетекало в ту или иную сторону между этими последовательными образами, разворачивающимися во времени, создавая, таким образом, ощущение эластичного пространственного континуума между комнатами [49].

Кислер писал, что и «Визуальная машина», и ящики-витрины, созданные позже, были задуманы «как инструменты, призванные облегчить со-существование факта и видения» [50]. «В частности они… демонстрируют превращение изображений в эйдетические образы» в смысле стимуляции зоны оптического восприятия между объективными телесными ощущениями и субъективными графическими образами, утверждал Кислер [51]. Внутри этой зоны неопределенности, не объективной, но и не субъективной, эйдетические образы складываются в виртуальный депозитарий бесконечных образов, находящихся в процессе становления [52]. Они изливаются в памяти между двумя полюсами воображения в виде идей и в виде остаточных изображений.

Погруженные в мир виртуальных образов, «Визуальная машина» и ящики-витрины симулировали не только осознанное восприятие, делая как бы моментальные снимки текущей реальности, но также и воображение, приводя образы в определенное соотношение посредством памяти для создания новых идей/форм. По своим функциям они были схожи с витринами, которые Кислер сделал [в 1927–1928 годах] для нью-йоркского универмага Saks Fifth Avenue. Бергсон бы сказал, что во всех этих конструкциях работа зрительского восприятия была аналогична серии фотографий, как будто режущей время на фрагменты, вынуждающей его застыть на месте, в «зафиксированных, неподвижных» моментах сознания, в то время как наша память «заставляет затвердеть непрерывный поток вещей в разумных количествах» [53]. Перцепции были как будто «сшиты» воедино в непрерывные артикуляции. Первое устройство в виде застекленного ящика-витрины породило пространственный континуум, ограниченный воображением, в то время как второе устройство фактически начало стимулировать тело к движению по веренице непрерывных пространств.

Свиток «Сталинград» авторства Рихтера, экспонировавшийся в Галерее дневного света в пространстве «Искусство этого столетия», наглядно демонстрировал действие этих оптических техник. Образы, использованные Рихтером в этом свитке, были расположены таким образом, что складывались в динамические комбинации-паттерны, тем самым неосознанно генерируя напряжение в непрерывном движении глаза. По словам Рихтера, это движение глаза давало выход «аккумулированной энергии», направленной в «фактическое движение» [54]. «Ощущение крылось в стимулирующем импульсе, который запоминающий глаз получал, перенося свое внимание от одной детали, фазы или последовательности к другой, что могло продолжаться до бесконечности… [Т]аким образом глаз стимулируется к особенно активному участию в происходящем через саму необходимость запоминать» [55]. По мере того, как глаз получает импульс к движению между чередой образов и их остаточными изображениями, на зрителя начинает оказывать влияние гаптическая, тактильная стимуляция, которая затем высвобождается через перемещения движущегося тела.

Сюрреалистические впечатления

Кислер использовал эти визуальные и пространственные тактики во всех своих выставочных проектах 1940-х годов с тем, чтобы стимулировать воображение и подтолкнуть безотчетное, не осознающее себя тело и ум к блужданию. В Абстрактной галерее было выставлено несколько изображений, подвешенных на стене, скрытых внутри похожего на свиток извилистого ограждения, составлявшего часть планировки пространства [56].

«Геометрически строгое» искусство часто экспонировалось на пост-импрессионистских выставках Кислера и, как заметил Эдгар Кауфманн-младший в своей рецензии галерей, составлявших выставочное пространство Art of This Century, это искусство порождало «сбивающую с толку путаницу эффектов» [57]. В то время как глаз был прикован к обескураживающим, вызывающим изумление образам, тело привычно – автономно – перемещалось из галереи в галерею. По словам Кауфманна, «зритель двигался по комнате, следуя воле своих глаз. Объекты представали перед ним поодиночке, не в каком-то особом, заданном порядке» [58]. Переходя в пространство Галереи сюрреалистов между двумя изогнутыми стенами из многослойной фанеры под нависающим потолком из того же материала и по извилистому полу, покрытому линолеумом, посетитель обнаруживал пульсирующие огни, двигающиеся в ритмичном, сбивающем с толку порядке, собиравшем концентрированное внимание в фокус на отдельных изображениях, и все это под грохочущие звуки прибывающего поезда, служившие аудиофоном экспозиции. Кислер описывал экспозицию как «динамическую, пульсирующую, как кровь» [59]. Столь же сложное воздействие, по предположению Кауфманна, имело на зрителей мерцающее движение, заданное «автоматически включающимися и выключающимися лампочками» в Галерее сюррелизма [60]. Собственно, эта функциональная особенность выставки производила настолько шокирующее впечатление, что устроители вынуждены были отказаться от нее навсегда.

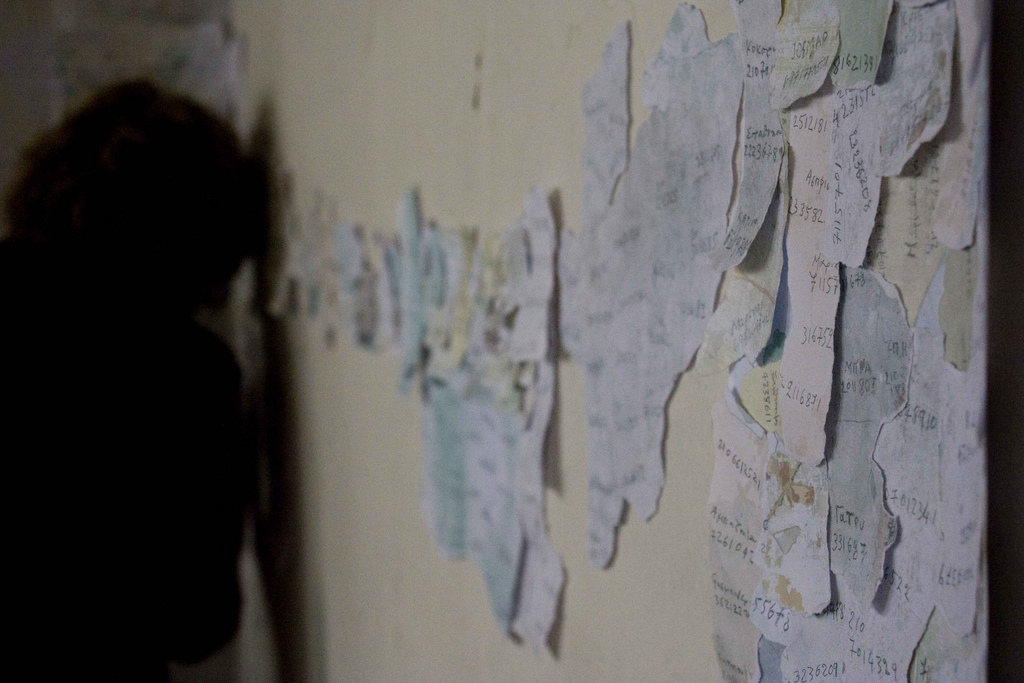

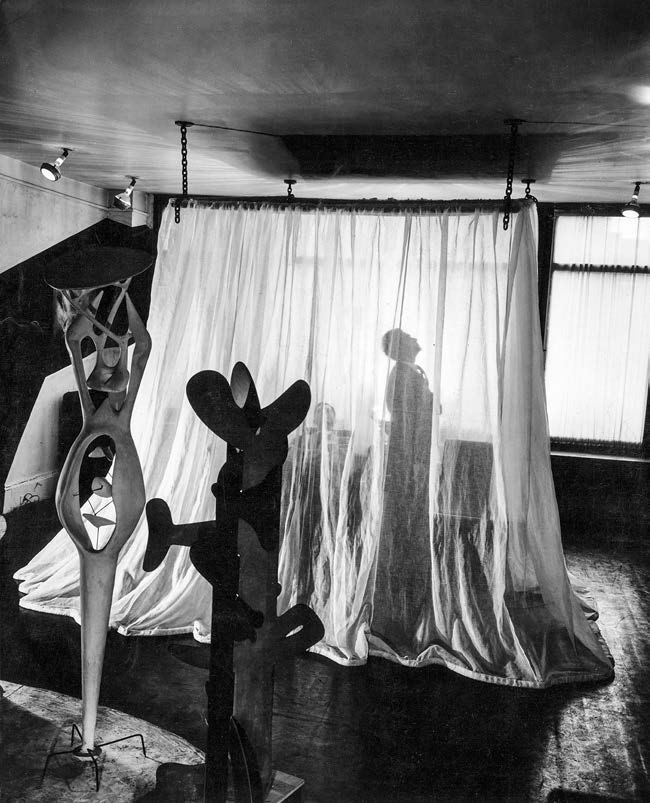

Выставка Кислера «Пламя крови» (1947), созданная им для галереи Hugo, существенно упростила эти пространственные мультимедийные эффекты. Входя в комнату, посетитель немедленно втягивался в воронку сбивающих с толку образов. «Никогда еще мои глаза так не выскакивали из орбит!» – восклицал один из посетителей выставки, газетный критик и художник Эд Рейнхард, работавший в русле абстрактного экспрессионизма, который попытался было «воспротивиться попыткам втянуть его в невыносимый и страдающий аморфный мир некоторых картин» [61]. По словам другого критика, «зубоврачебные приспособления в работах Матты, пищеварительные тракты с полотен Камровски и порнографические джунгли Лама» молниеносно захватывали и без того сосредоточенное внимание зрителя. Картины Матты, казалось, даже «были способны двигаться и грозили того и гляди ущипнуть вас металлическими пальцами и раздавить металлическими руками» [62]. Как бы ни были расположены картины в пространстве – под углом на полу, на стене, перекрученные, свисающие с потолка, – их расположение заставляло глаз, а затем и тело, непрерывно перемещаться вперед-назад. Влекомый центральным образом выставки, работой Лама «Вечное присутствие» [Eternal Presence] [дань Алехандро Гарсия Катурле], зритель входил в зал пип-шоу, чтобы, по словам одного критика, встать «подобно невесте, под балдахином из белого покрывала, и стоять так, уставившись в потолок, до тех пор, пока шея не затечет от напряжения» [63]. Тело, принужденное усесться на один из созданных Кислером модульных стульев для обозрения картин, свисавших с потолка, скрючивалось и заваливалось на один бок в попытках рассмотреть изображение. Дорожка бесконечной лентой Мёбиуса бежала через выставочные залы галереи, приглашая глаз, а затем и тело безотчетно перемещаться в пространстве по запутанному лабиринту.

От изображения к изображению — и от мгновения к мгновению — время сливалось в экспансивное пространство. Как и в витринах, созданных для универмага Saks Fifth Avenue, в проекте «Пламя крови» Кислер построил разнообразные среды сжимания и уплотнения через сфокусированное изображение, а также среды расширения, что стало возможным благодаря волнообразной, колеблющейся поверхности. Отдельные произведения искусства были как будто сшиты воедино автономическим передвижением зрителя по траектории осмотра экспозиции. Визуальное наполнение выставки, все эти фантастические образы на фоне нарастающего мрака внутри помещения призваны были создавать призрачное, фантастическое ощущение сюрреалистического пробуждения, в котором погруженное в сновидения «я» становилось раскрепощенным и успокоенным — открытым к внушению — в потоке внутренних воспоминаний.

Во всех своих выставочных проектах Кислер использовал кинематографические приемы, которые открыл для себя в ранних экспериментальных анимационных фильмах Рихтера и Викинга Эггелинга, что позволяло ему размывать границы между объектами и субъектами. По сути, галереи разыгрывали пространственную последовательность событий, которые одновременно контролировали действия тела и освобождали воображение, бессознательно инкорпорируя зрителя в динамическое пространство экспонируемых работ. Оптические и тактильные пространственные эффекты побуждали участников действа-зрелища перемещаться по комнате без всякой логики и последовательности. Благодаря этому между многообразными образами и идеями могли зарождаться случайные соответствия, совпадения и взаимосвязи в зависимости от личного опыта зрителя. Используя выставочные стратегии, к которым, что примечательно, наряду с другими современными дизайнерами выставочных пространств в свое время прибегали Байер и Дюшан, Кислер начал конструировать обволакивающую зрителя пространственную среду. Для этого он синтезировал экспонируемые объекты с «субъектом», темой события, тем самым формируя слитное, неразрывное пространство, которое начало размывать различия между выставленными произведениями искусства и архитектурой выставки. Разрабатывая проекты сценографии для театральных постановок — еще одна сфера приложения его профессиональных усилий — Кислер вдохновлялся тотализирующими дизайнерскими практиками таких мастеров как Вагнер, Аппиа, Крейг, Мейерхольд, Веснин и Памполини. Подобно им, он верил в важность создания синтеза между актерами и зрителями — произведениями искусства и движущимися участниками — с тем, чтобы последние могли изобретательно подойти к своему участию в том творческом мире, который предлагала выставка. В своей не слишком известной работе «Мир снов» [The World of Dreams] Бергсон описывает попытки Кислера разобраться в механизме появления воспоминаний, которые «всплывают» в сознании в виде остаточных образов под действием ощущений и стимуляции, способных генерировать сновидения [64]. Для Бергсона сновидения — продукты остаточных образов, имманентных сущности, которые выходят на передний план в тот момент, когда активное сознание расслабляется и мы «перестаем проявлять волю». В представлении Бергсона, находясь в автономическом — а-сознательном — «незаинтересованном» состоянии и в окружении телесных ощущений, будь то визуальные, слуховые или тактильные, видящий сны переживает временное приостановление жизненных функций и оказывается открыт потокам внушения от внешних и внутренних стимулов и раздражителей. Бергсон утверждал, что «видящее сны „я“ — это расслабленное „я“. Оно с готовностью принимает случайные, приводящие в замешательство воспоминания, которые возникают совершенно без усилий» [65].

По мере того, как рассудок до некоторой степени ослабевает хватку и внимание начинает блуждать, на передний план выходят остаточные образы, скрытые в памяти. Эти воспоминания проникают в сознание как реакция на глубинную, «нутряную» акустическую и визуальную стимуляцию. По наблюдению Бергсона, осознанное восприятие сжимается для того, чтобы смонтировать избранные «кадры» из имманентного поля изображений (материала), в то время как в остаточном образе память воссоздает пространственный опыт — кинематографически.

Однако, по мнению Бергсона, кинематографическое воздействие пространственного восприятия предлагает нам «серию иллюстративных, но прерывистых видов вселенной». Они чрезвычайно его занимали [66]. Бергсон был убежден, что избранные образы, срежиссированные в памяти, создают «фальшивое ощущение духа и реальности» [67]. Вместо этого он воображал идеальное состояние бытования, не ограниченное исключительно фальшивым опытом кинематографического восприятия, в котором «субъект и объект объединились бы в расширенном восприятии, и в котором субъективная сторона перцепции являлась бы сокращением, сжатием, осуществляемым памятью, а объективная реальность материи слилась бы с поливалентными последовательными вибрациями, на которые могло бы быть внутренне разделено восприятие» [68]. Бергсон верил, что «мы могли бы прикоснуться к … реальности … непосредственной интуицией», и таким образом «схватить [сиюминутные] мысленные образы реального, бесконечное число мгновений бесконечно делимого времени» [69]. Он надеялся, что человечество сможет «уничтожить всю память» и жить имманентно в саморегулирующемся состоянии чистой перцепции и чистой памяти в чистом, незамутненном интервале времени [70]. Бергсон представлял человечество освобожденным от рамок количественных пространственных измерений ложного восприятия и системы мер. Тогда, по его мысли, оно сможет вновь «фиксировать и удерживать все то, что виртуально» вне терминов «причины» и «следствия», существуя внутри «протяженного континуума» в немедленном «действии» и «корреляции» разума, тела и души [71]. Как и Кислер, Бергсон верил в то, что между реальностью и мысленным образом реальности произошел раскол. Однако, по мнению Беньямина, отсылка Бергсона к чистому, подлинному состоянию автоматизма лишь сформировало теорию «вымышленных персонажей, которые… полностью ликвидировали свои воспоминания», как в ужасной истории Эдгара Аллана По, чтобы «жить как бездушные автоматы» [72].

Беньямин был убежден, что философия Бергсона, при всей ее привлекательности, недостижима с реалистической точки зрения. По сути, она требует от нас превратиться в роботов. В конце концов, проекты галерей, разработанные Кислером, не функционировали так, как представлял бы себе это Бергсон. Скорее, их можно было бы сравнить с беньяминовской интерпретацией Пруста, который в какой-то момент предпринял попытку, «как это воображает себе Бергсон, в нынешних социальных условиях синтетическим путем создать опыт или переживание» [73]. В галереях Кислера зрителей отвлекали, сбивали с толку, погружая в полу-автономные состояния бодрствования, в которых представленные посредством шокового психологического воздействия образы могли бы пройти сквозь психику.

Эти происшествия, по утверждению Беньямина, «отбитые, отраженные сознанием» как в сознательном, так и в бессознательном состоянии, не стерилизуют поэтический опыт (Erfahrung), но вместо этого соединяются в памяти с бессознательным [74]. Посредством сюрреалистического, невероятного воспоминания, зрители смогут испытать чувства, коррелирующие с [их] опытом. Беньямин утверждал, ссылаясь на Поля Валери, что «воспоминание есть … первичное, стихийное, простейшее явление, стремящееся дать нам достаточно времени для того, чтобы организовать „рецепцию стимулов“, которых мы изначально были лишены» [75]. В сюрреалистических галереях Кислера серия привносящих сумятицу и путаницу, если не сказать шокирующих изображений, размещенных бок о бок в гетерогенном единстве, призвана была вызвать у зрителей сюрреалистическое воспоминание, дающее толчок полезным для психики свойствам сновидений [76].

Кислера давно интересовало, как можно удовлетворить физические [physis] и психические [psyche] нужды обитателя жилища, и этот интерес был отличительной чертой его теорий дизайна, в которых он с жаром отвергал современный ему функционализм и выступал за архитектуру, способную создать более благоприятные физические условия жизни [77]. В своей исследовательской практике Кислер надеялся способствовать заживлению разрыва между реальностью (материей) и снами (памятью): его «лечебным средством» были кинематографические техники, к которым он прибегал для индуцирования интенсивных, качественных, пространственных сред. Сновидения обладают способностью вызывать катарсис, и это их свойство не слишком отличается от опыта зрителя, смотрящего телевизор или определенные фильмы, которые, по выражению Беньямина, «служат триггерами терапевтического высвобождения бессознательных энергий» [78]. Пока тело восстанавливает силы и обновляется во время отдыха, психика пытается проработать неснятое напряжение и стресс.

Кислер прибегал к мощному шоковому психологическому воздействию для стимулирования автономного опыта, что сближало его работу с многолетним интересом Бретона к достижению состояния автоматизма в практике сюрреализма. Манифест Сюрреалистов 1924 года определял сюрреализм как «чистый психический автоматизм» в спонтанном творческом производстве, лишенный осознанной моральной или эстетической само-цензуры» [79]. В 1919 году Андре Бретон и Филипп Супо в соавторстве создали первый образец так называемого «автоматического письма» — «Магнитные поля» [Les Champs magnétiques]. В 1933 году Бретон конкретизировал/подробно проанализировал суть этого метода в статье «Автоматическое послание», опубликованном в журнале Minotaure [«Минотавр»] [80]. В своей практике сюрреалисты изучали «автономические, бессознательные привычки», чтобы выработать способы ухода от «контроля думающего человека» и создавать более творческое искусство. Именно этим задачами и было посвящено их исследование автоматического письма и его механизмов [81]. Индуцируя автономическое состояние, Бретон надеялся получить доступ к «эйдетическому (эстетическому) образу или образам», которые могли бы трансформировать изучение предметов, принадлежащих повседневной реальности, в бесконечно изменяемые художественные формы» [82]. Бретон был напрямую заинтересован в том, чтобы преодолеть «различия между субъективным и объективным» посредством активации бессознательного через привычки вегетативной нервной системы [83]. Сильной дружеской привязанности, соединявшей Бретона и Кислера, способствовал их взаимный интерес к автономическим состояниям ощущения и действия [84]. Находясь под большим впечатлением от прочтения работы [немецкого психолога и главы марбургской психологической школы] Эриха Рудольфа Йенша «Эйдетические образы», Кислер углубился в исследование эйдетических образов в своей Лаборатории корреляций в дизайне (Laboratory of Design Correlation) [при Колумбийском университете, 1937−1941] [85]. Кислер и его студенты транскрибировали пространные пассажи из этой книги, составляя семистраничное исследование автоматизма, привычек и эйдетической образной системы [86]. По мере развития его отношений с кругом сюрреалистов в 1940-х годах, Кислер инкорпорировал в свое исследование все более широкий спектр трудов по психоанализу, в том числе работы Фрейда. Хотя Кислер довольно рано заинтересовался трудами Фрейда, большая часть связанных с психоанализом книг в его библиотеке, в том числе «Основные труды Зигмунда Фрейда», а также «Толкование сновидений», «Тотем и табу» и «Три очерка по теории сексуальности», появились только после 1938 года [87]. Сотрудничая с сюрреалистами, Кислер прочитал этюд Фрейда по теории психосексуальности «Леонардо да Винчи: Воспоминание детства» и книгу Жана Казо «Сюрреализм и психология», вышедшую в издательстве José Corti, после чего стал все чаще ссылаться в своих текстах на Фрейда [88]. Хотя Кислер был предан науке «прагматического натурализма», мифологические аспекты его теорий искусства и жизни уходили своими корнями не только в естественные науки, но и в психоанализ. В «Магической архитектуре» он сам объяснял это так: «Прагматический натурализм, как это часто случается, … оставляет нас с ощущением, что мы превратили искусство во что-то слишком функциональное, слишком ориентированное вовне, слишком оптимистическое», и хотя психоанализ может, как и психология, вводить в заблуждение, … «принцип удовольствия» и ведомые отчаянием «инстинкты» секса и смерти дарят мифу драматическую глубину и яркость, неизвестные современному прагматизму» [89]. Фактически, Кислер пришел к выводу, что научные исследования, целиком занимавшие его в 1930-е годы, слишком ограничивают его. Исследуя сложные эмоциональные и физические потребности и желания, скрытые в теории и практике архитектуры, в более поздних своих работах Кислер обратился к изучению и практическому применению психоаналитической теории Фрейда, особенно его теории влечений.

Впервые Фрейд сформулировал свою теорию влечения к сексу и смерти в работе «По ту сторону принципа удовольствия» (1920), ставшей ответом на травму Первой мировой войны [90]. Если в «Толковании сновидений» Фрейд говорит о сновидении как о [галлюцинаторном] исполнении желаний, то в книге «По ту сторону принципа удовольствия» он идет еще дальше и включает в свое исследование изучение шока (которое, что примечательно, повлияло на теории памяти и перцепции, разработанные Беньямином). Работой «Я и Оно» (1923) Фрейд завершил ревизию своей теории сексуального влечения и влечения к смерти, Эроса и Танатоса, и в 1940-е годы, сотрудничая с сюрреалистами и работая над книгой «Магическая архитектура», Кислер начал инкорпорировать идеи Фрейда в собственное исследование автоматизма. Для Кислера и сюрреалистов состояние робота-автомата «ассоциировалось с каждым из двух классов инстинктов», как понимал их Фрейд: инстинктом смерти, «цель которого состоит в том, чтобы привести органическую жизнь обратно в состояние неодушевленности», и Эросом, «который стремится усложнить жизнь, в то же самое время сохраняя ее» [91]. По словам Марселя Жана, сюрреалисты изначально заимствовали термин «автоматизм» из психиатрии, поскольку он означает «непроизвольные, бессознательные, психически-поэтические происшествия» [92]. Автоматизм «содержал в себе страсть, смешанную с душевной болью человеческих существ в их отношении с машинами, которые всегда кажутся готовыми освободить самих себя от власти создателей и перейти к автономному существованию» [93]. Хотя страх машин и их неизбежной автономности скрыт в страсти к автоматизму, именно этот страх сделал возможной главную фантазию: освобождение человечества от пут смертности. В то время как Мамфорд мечтал о биотехнической эпохе в истории человечества, сулившей полное слияние человека и техники, а Карл Чапек в своей научно-фантастической пьесе R.U.R. (1920) опасался восстаний роботов, автоматизм ставил своей целью создание двойников, неодушевленных автоматонов, которые и для Фрейда, и для Отто Ранка были символами повторения за пределами фантазий о бессмертии [94]. Соединив неодушевленного двойника с одушевленным существом, автоматизм в представлении Бретона, Мамфорда, Бергсона и Кислера (хотя в их концепциях и были существенные различия) стремился достичь состояния «нирваны», «потерянного рая» [95]. Автоматизм опирался на волшебные обещания технологического прогресса, сулившего создание пост-человеческой фантазии о первобытном, изначальном единстве. Эти надежды точно отражены в словах Бретона, который в 1942 году, находясь в изгнании из Европы, поклялся на страницах журнала VVV «вернуться в обитаемый мир» [96]. Покинувшие Европу во время войны сюрреалисты казались самим себе бездомными, а потому в своих подавленных фантазиях о возвращении в идеальный дом рисовали ностальгические образы того, что [Фрейд определял как] «жуткое» [97]. Возможно, Кислеру и сюрреалистам было так интересно работать вместе и в Нью-Йорке во время войны, и после возвращения в Париж сразу после ее окончания именно в силу того, что их объединяла мечта о воссоздании утраченного рая.

Перевод: Ксения Кример

Редактор: Юлия Урядова