Д-р Хомский с бесстрастным лицом сидит у изголовья черной кожаной кушетки. Я лежу. Минуты текут в молчании. Я поднимаю глаза и изучаю надпись на стене, которая гласит: «Одна из составляющих морального прогресса — это способность лицом к лицу встретить вещи, которые некогда не казались проблемами» [1]. Я представляю себе, как по губам доктора скользит еле заметная улыбка. Он вытягивает ноги и снова скрещивает их. И, чтобы подтолкнуть меня, говорит…

Д-р Х.: Совсем не обязательно существуют объекты реального мира, соответствующие тому, о чем мы говорим, даже в самых простейших ситуациях; никто и не считает, что они существуют [2].

Лексическая единица предлагает нам определенный набор точек зрения на то, что мы считаем вещами в мире или постигаем как-то иначе… Сами по себе термины не отсылают к чему-то конкретному…[3]

Я: Хорошо, доктор, я просто буду говорить то, что приходит в голову, пока я лежу у вас на кушетке. Какие точки зрения предлагает фраза «Век невообразимой жестокости«? Или, может, лучше спросить, какова ваша точка зрения? Ведь моя может быть абсолютно иной. Век? Невообразимая жестокость? Эти термины чересчур расплывчатые, чересчур общие, многозначные и сложные, чтобы ожидать, что они дадут общезначимую отсылку. Для функционирования языка отсылка не нужна. И значение не создается [удостоверяющей] истиной и даже не является простым употреблением [4]. Значение может быть врожденным, предпосылаться в сцеплении предложений. Не содержатся ли в этой мысли этические импликации? Разве мы не стремимся оказаться правы, говоря о вещах? И не лежит ли в основе этого эстетика? Или же эстетика вытекает из этики? Или, может быть, этика и эстетика неразрывно переплетены и обе составляют основу? Достигли ли мы фундамента?

Снова тишина. Затем д-р Х. напоминает мне слова Чарльза Сандерса Пирса, который, как он вскользь замечает, был безумнее и умнее, чем мы оба могли бы мечтать. Он цитирует по памяти:

Д-р Х.: Эстетика — это наука об идеалах, или о том, что объективно прекрасно без какой-либо скрытой причины… Этика, или наука о том, что хорошо, а что плохо, должна прибегать к помощи эстетики для определения summum bonum (высшего блага) [5].

Я: Во сне была работа Дюшана «Дано: 1. Водопад, 2. Светильный газ…». Но только текла там кровь, а свечение исходило от металла, который вел себя, как газ, и двигался быстрее всего на свете. К середине XX века Холокост и ядерная бомба размыли привычные точки зрения. И теперь, когда мы оглядываемся назад, с какой точки зрения нам смотреть на американское искусство начала XXI века? И к какой эстетике взывает этика сегодня, на пороге миллениума?

Д-р Х.: Вполне ожидаемо, что сознательные убеждения образуют неупорядоченную и, возможно, неинтересную часть когнитивной структуры [6].

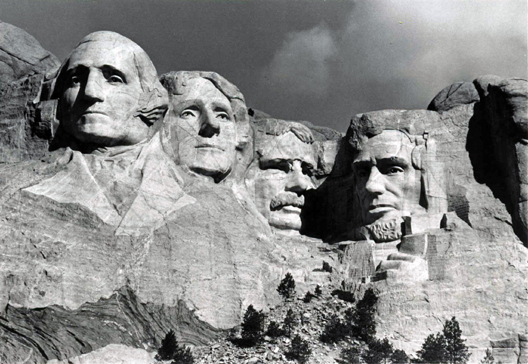

Я: От «Раскопок мастодонта» Чарльза Уилсона Пила до башен-близнецов: эволюция мегаизображения (МЕГИЗ), возвышенного, берущего начало в «природе» обширного нового континента. Все новые и новые аллегории специфического американского феноменологического трепета (АМФЕНТ). Захватывающие истории, железные дороги, необъятные прерии Запада, золотая лихорадка, револьверные перестрелки — все это гармонирует с эстетическим требованием гигантизма в искусстве. От Гутзона Борглума до Роберта Смитсона, от Фредерика Черча до Майкла Хайзера, от Джона Форда до Брюса Наумана. Если гора Паломар удручает Джеймса Таррелла, то что скажут нам башни-близнецы о Марке ди Суверо? Здесь мы осторожно входим в теневую сферу влечения. Опасная территория. Художники в беретах — как сотрудники секретных спецподразделений.

Стоят по стойке смирно, готовые идти в эстетическую атаку. Нет, это сон, очередной скверный фильм со Шварценеггером на слишком большом экране. Одна из этих взрывных патриотических документальных драм. Хорошее искусство, как правило, не бывает таким… бессознательным. Художники не идут в добровольцы, не так ли? Художники не служат. Художников не подавляет прошлое. В любом случае, у Америки нет прошлого — только будущее. А как же АМФЕНТ? Что ж, надо сделать так, чтобы в нынешней культуре спектакля тебя услышали. Нельзя никого осуждать за это. Взять, например, спектакль 11 сентября. Величайшее художественное событие, как заявил Карлхайнц Штокхаузен. Это сказал немец, а не один из нас. Великолепное представление. От этого никуда не деться. Когда пыль улеглась — хоть и не до конца, — американское искусство стало выглядеть иначе.

Д-р Х.: Ну вот, вы завелись.

Я: Всем известна фраза, которую когда-то произнес доктор Джонсон: «Патриотизм — последнее прибежище негодяя». Но разве не все мы были патриотами в этих бескрайних просторах? Нет, я неверно выразился. Вещи гораздо более текучи, более… бессознательны. За нами стоит нечто громадное. И мы обязаны быть наготове. Оно маячит позади, и мы изредка слышим его, словно раскат летнего грома.

Это нечто огромное, мы ощущаем его присутствие, хоть и никогда не видим его. Лишь слышим громыхание неразборчивых слов. Но Америка демонстрирует лишь… свое невероятное разнообразие. Столь невероятное, что его, можно сказать, невозможно обозначить. Нечто столь обширное и столь разнообразное ускользает от означения. Начиная предложение со слов «Америка — это…», мы чувствуем под ногами пустоту. И когда флаги спущены и оркестр ушел домой, власть скрывается за мраморным фасадом. Или за углом, как Мэкки-Нож. Но пока играл оркестр, искусство внимало, отбивая такт… бессознательно.

Д-р Х.: Бессознательное оставьте мне. Просто говорите.

Я: Идеология монументального. От Фредерика Черча до Ричарда Серры. Ошеломляющее возвышенное. От природы до абстрактного искусства. Эффект Вагнера [7]. Превосходящее человеческие масштабы. Самоуверенность и риторический пафос. В античности монументальное искусство воспевало военные победы. Сейчас же США — главная мировая держава, имперская сила планетарного масштаба. Нация, для которой больше — это всегда лучше. А чему ставить памятники сегодня? Сегодня, в начале XXI столетия, сама мысль оправдывать монументализм с сугубо формальной точки зрения попахивает слепой идеологией автономного искусства, не связанного с культурой, которая его порождает. Масштабное абстрактное искусство — это, конечно, самый бредовый пример подобных модернистских обособлений. Спектакль стремится уклониться от сознания и всегда открывает перед нами феноменологический путь. АМФЕНТ всегда стремится к забвению. В масштабных современных произведениях искусства всегда существует некий остаток, будто песчинка в глазу памяти.

Д-р Х.: Это критика или исповедь?

Я: А есть разница?

Д-р Х.: Вам, кажется, уже ничто не поможет.

Я: Вызов, стоящий перед амбициозным американским искусством с середины XX века, заключался в том, чтобы создать культурные иконы, которые соответствовали бы мировой империи. Что позволило полотнам Джексона Поллока стать знаменами империи? Во-первых, безоговорочный отказ от европейской живописи. Во-вторых, упор на энергию в стремлении обеспечить победу в борьбе. В-третьих, прагматичность, пригодность к использованию. Помимо масштабности, характеристиками амбициозного американского искусства вне зависимости от его жанровой принадлежности остаются полемичность, энергичность и прагматичность.

Пессимистичный подход, всегда считавшийся антиамериканским, был отброшен, но по большому счету можно вынести на обсуждение даже работы Класа Олденбурга.

Во второй половине XX века исключением из американского идеала большого, громкого и/или энергичного стало творчество Джаспера Джонса, который практически никогда не работал в монументальном масштабе. С другой стороны, он создал знаменитые изображения американских флагов и карт. Его творчество, пусть и предельно неоднозначное, никогда не было пессимистичным. И что важнее всего — его, в отличие от других американских художников XX века, весьма вдохновляла история. Джонс превратил прагматизм физических процессов Поллока в прагматизм логической структуры. Уроки Джонса, касающиеся того, как действует механизм структурирования, который разворачивается до полноценной работы, также открыли путь минимализму — начиная с его влияния на Фрэнка Стеллу. Трезвый стратег Джонс был в высшей степени полемичен по отношению к европейскому искусству — но в то же время обладал своеобразной европейской элегантностью. Как если бы генерал Эрвин Роммель перешел на сторону врага, чтобы наглядно продемонстрировать, как одержать победу, отказавшись от материи и энергии в пользу стратегической логики. Будучи в равной степени взломщиком шифров и стратегом, генерал-шифровальщик Джонс был образцовым солдатом американской эстетики времен холодной войны 50-х и ранних 60-х годов XX века. Ни один американский художник минувшего столетия не воплощает агрессию бессознательного империалистического порыва так, как Джонс. Работая с малыми формами, в то время как другие раздували масштабы, он показывал, что при наличии правильных символов можно добиться и правильного результата, и точной меры. Национальный флаг, под которым шел в бой генерал Джонс, был великим во всех смыслах, кроме размера. Будучи последним солдатом от эстетики в сражениях холодной войны, Джонс едва ли нес ответственность за появление все новых проявлений имперски-возвышенного искусства. Абстрактный импрессионизм пятидесятых провозгласил почти религиозную веру в абстракцию и масштабность. Джонс отрицал обе эти догмы. Сегодня для понимания абстрактного импрессионизма [для его восприятия] требуется определенная степень самовнушения. Если вы не впали в квазирелигиозное оцепенение, то покрытые красочными пятнами погонные метры полотен Клиффорда Стилла, Барнетта Ньюмана, Джексона Поллока, Франца Клайна и Роберта Мазервелла покажутся вам бессмысленными и бездарными. Лишь Эд Рейнхардт, самый политически грамотный и активный из них (он подписывал каждую петицию, участвовал в каждом марше по защите гражданских прав и каждой акции протеста против войны во Вьетнаме), осознал необходимость противостоять напыщенному и самодовольному панамериканскому монументализму, который процветает и сегодня, этому американскому искусству империалистического бессознательного (ИМПБЕС).

Д-р Х.: Вот опять вы произносите это слово… Но ведь уже были прецеденты работы в таких же невероятных масштабах.

Я: Ну, был Альберт Шпеер.

Д-р Х.: С его Залом Народа для Третьего рейха…

Я: В шестнадцать раз больше собора Святого Петра в Риме. Но давайте вернемся к действительно масштабному американскому искусству. В шестидесятые годы ленд-арт повторил покорение Запада в форме эстетической аллегории. Космическая экспансия — это расширение империи. Космос не свободен, он захвачен в ходе агрессивной оккупации. Космос — один ресурсов нашей планеты, и этот ресурс иссякает. Попытки удержать его с помощью грандиозных масштабов искусства выглядят как роскошь и избыточность. Искусство величественных пространств — от Рима до Третьего рейха и Бильбао — рассказывает об империи. Грандиозный «Город» в пустыне Майкла Хайзера — это, возможно, самая сумасшедшая и броская метафора того, как функционирует ИМПБЕС.

Д-р Х.: Великий инквизитор излагает мысль, что свобода опасна, и людям нужно, и в какой-то степени даже хочется, порядка, тайны, авторитета и т. д. [8]

Я: Агрессивно размашистая, великая оккупация пространства, шум зрелища. Можно было бы составить длинный список. От Поллока и Ньюмана до Стеллы, ди Суверо, Хайзера, Таррелла, Келли, Серры.

От лоскутов ткани камуфляжной расцветки Энди Уорхола до цветочных щенков Джеффа Кунса. От Чака Клоуза до Джеффа Уолла, все эти крикливые видео на большом экране, от Брюса Наумана до Билла Виолы… Список можно продолжать…

Д-р Х.: Хм, пока что все представители мужского пола…

Я: …и, подождите, он включает практически все амбициозное американское искусство вне зависимости от жанра. В этом смысле эстетические стратегии, которые можно вычленить из этих работ, мало что нам дадут. Но в МЕГИЗ значение проступает на бессознательном уровне, на уровне желания — желания метафорически запечатлеть символ американской власти. Как давным-давно заметил Эдмунд Берк, аллегории возвышенного всегда предельно политизированы. Наша версия возвышенного прославляет не природу и не революцию, а, скорее, типично американский статус-кво господства и слепоты. Такое бессознательное предприятие, которое признает настоящее единственным временным измерением — не имеющее глубины феноменологическое настоящее, где трепет и развлечение слились воедино, — отказывается от памяти и от Другого.

Д-р Х.: А как же примеры творчества на микроуровне, которые противоречат Вашим доводам, — переход к биоискусству, к работе с невидимыми микробами и вирусами?

Я: Я не утверждаю, что у МЕГИЗ нет никакой альтернативы. Но за последние несколько лет мы наблюдаем переизбыток масштабных мультимедийных инсталляций (Энн Хамильтон, Мэтью Барни и др.) и полиэкранных видеоинсталляций (Науман, Виола, Дуглас Аткин и др.). В этих жанрах МЕГИЗ разрослось до своего рода мультисенсорного спектакля, поглотившего зрителей. Они перестали быть независимыми наблюдателями и сделались лишь пассивными частицами, парящими в среде возвышенного. Инсталляционное искусство спектакля давно оставило позади те формы театральности, которые не давали покоя Майклу Фриду [9].

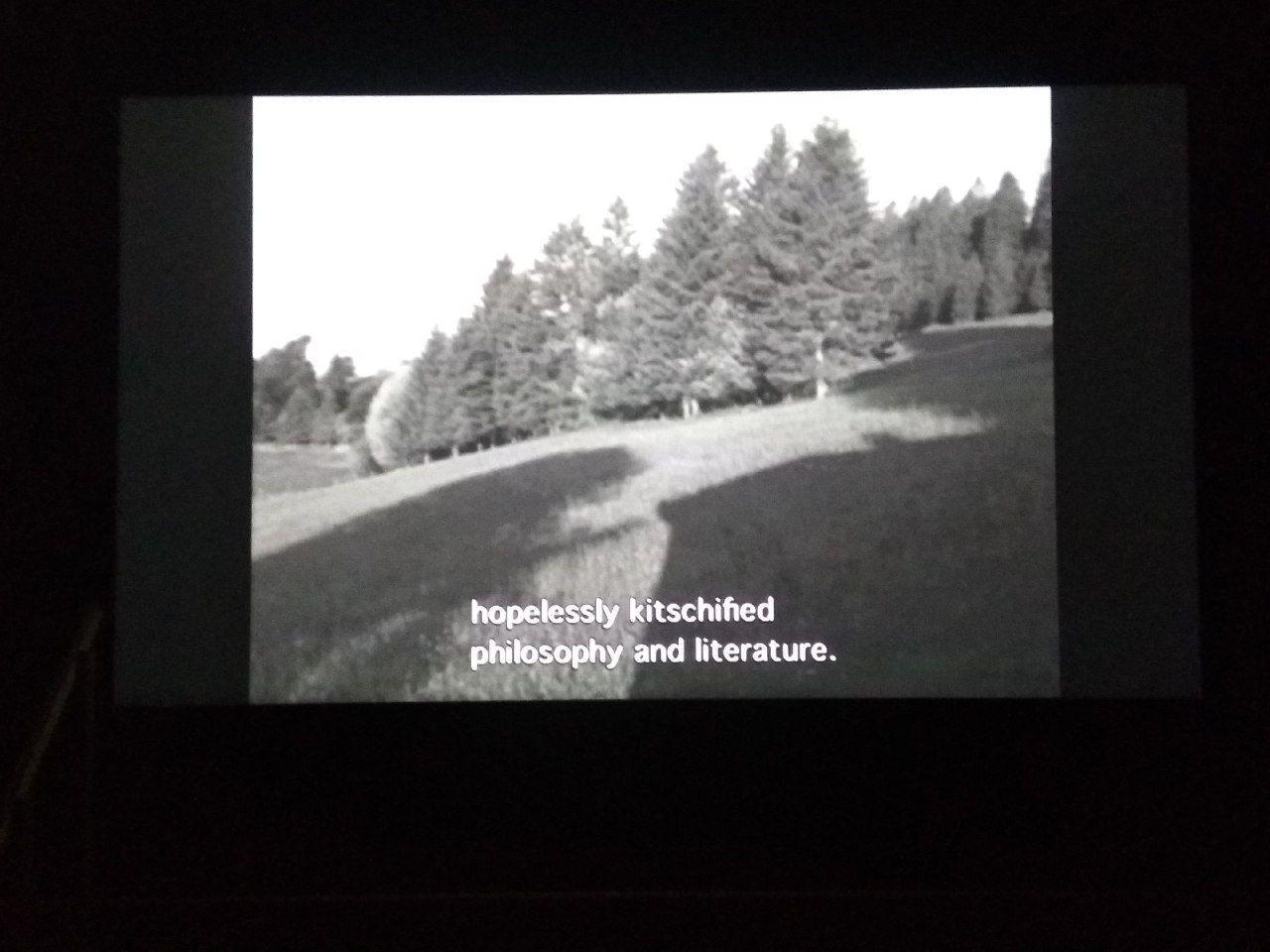

Если концептуальное искусство намеревалось отказаться от предмета в пользу слова, то полиэкранная видеоинсталляция (ПОЭКРВИД) и мультимедийное инсталляционное искусство спектакля (ИНИСКСПЕК) отказываются от него в пользу расширенного, мультисенсорного театрального пространства. По сути, абсолютно иного пространства восприятия. Предмет, или даже отдельный экран с проецируемыми изображениями, собирает восприятие в единый фокус. ПОЭКРВИД и ИНИСКСПЕК предлагают периферийный, переменный мультифокус — пространство дедифференциации. В данном случае наше стремление сосредоточиться на чем-то одном должно уступить место нескованному всеохватывающему взгляду [10]. Безусловно, такое пространство восприятия встречается в истории не впервые. Широкие расписные потолки Джамбаттисты Тьеполо, которые невозможно охватить взглядом с одной точки зрения, — это почти что дедифференцированное пространство. Чтобы увидеть первую модернистскую попытку систематически разрушить изображение настолько, что его невозможно охватить взглядом ни с близкого, ни с далекого расстояния, нам стоит обратиться к расколотым поверхностям кубизма. ПОЭКРВИД добивается этого, продлевая образ во времени и пространстве. Выдвигая на передний план раздробленность фокуса внимания, ПОЭКРВИД стремится найти ответ на вопрос, что делать со временем. Застревание во времени при закольцованном повторе или стремящаяся передать фактичность съемка «в реальном времени» — эти две стратегии, будучи использованы для одноэкранных видео, оказались провальными. Но то, что казалось неимоверно скучным на одном экране (который, собственно, находится в том же пространстве восприятия, что и картина), гораздо лучше вписывается в пространство дедифференцированного фокуса, которое создает ПОЭКРВИД.

Д-р Х.: То есть ПОЭКРВИД справляется с этим лучше, чем ИНИСКСПЕК?

Я: Иногда ИНИСКСПЕК и ПОЭКРВИД сочетаются в одном месте.

Д-р Х.: Как застарелый неврит и невралгия. А как же ИМПБЕС?

Я: Мы говорим о масштабности. Именно она вкупе с пассивностью, которая требуется от зрителей ИНИСКСПЕК и ПОЭКРВИД, делает их величайшими орудиями ИМПБЕС. Можно сказать, что ИНИСКСПЕК — это воплощение ИМПБЕС. В Риме был Колизей, а у нас есть фонд Dia.

Д-р Х.: Вы упомянули концептуальное искусство. Разве оно не становится исключением из вашей теории?

Я: Только поначалу, когда оно говорило «нет» модернизму. Теперь же концептуальное искусство проникло повсюду. Сегодня существует вариант, который можно назвать концептуальным народным искусством. Это категория, охватывающая пекарей, татуировщиков, спиночесов, обнимателей, стегальщиков, мойщиков ног, причиняющих себе боль мазохистов…

Д-р Х.: Звучит как боди-арт…

Я: Боди-арт! Первым примером плохого боди-арта было Распятие, как говорил Смитсон.

Д-р Х.: Но художник, дарующий и страдающий, может быть своего рода искупителем всего МЕГИЗ, принадлежащего к ИМПБЕС. Возможно, перед нами нечто вроде сопротивления и скрытой критики.

Я: Знаете, доктор, мне кажется, ваши надежды напрасны. Никто не просит прощения.

Д-р Х.: Идея просить прощения за то, что из-за нас полмиллиона детей Сайгона погибли в утробе матери или родились с уродствами, идея просить за это прощения или даже помочь жертвам — такая идея даже не возникает [11].

Я: Единственный пример того, как феноменологическое возвышенное сделало попытку обратиться к памяти, — это Мемориал ветеранов войны во Вьетнаме [далее в тексте МВВ — прим. пер.], расположенный в Вашингтоне. Эти минималистичные стены, воплотившие народную скорбь, — еще один пример эффективного заслона от сознания (возможно, одна стена скрывает память о погибших в Северном Вьетнаме, в то время как вторая заслоняет преступный характер войны). Никакой стиль не прячет ужас политики за обликом мученической стойкости с таким успехом, как монументальный минимализм, — будь то огромные ступени в Нюрнберге или запоминающиеся черные стены МВВ. В именах погибших американцев, выгравированных на минималистичных полированных гранях мемориала, отражаются лица скорбящих, чей взгляд никогда не проникнет сквозь гранит и не увидит причин и виновников [гибели близких], не выдвинет обвинений и не потребует правосудия. Только минималистское возвышенное способно совершить Aufhebung, посредством формальных приемов пробуждая феноменологический трепет и тем самым «упраздняя» сознание. МВВ — наиболее выдающийся национальный памятник нашему бессознательному империалистическому возвышенному. И то, что его спроектировала американка азиатского происхождения, свидетельствует о том, что ИМПБЕС — категория, абсолютно не зависящая от пола и расы.

Д-р Х.: У вас не кружится голова?

Я: Есть что-то такое, что нас вдохновляет. Некий импульс, всегда направленный вперед и никогда не оглядывающийся назад. Откуда-то берущаяся сила. Хоть мы ее и не видим, но чувствуем, что она всегда существовала, подпитывая наше чувство гордости. Но когда башни-близнецы рухнули, что-то стало неподвластно этой силе. В жуткий момент обрушения возникла совершенно иная отсылка. Или она открылась нам. Могли ли эти две чудовищные башни заслонять что-то еще, кроме солнца?

Д-р Х.: Есть вещи, которые людям необходимо знать, чтобы что-то понять о самих себе. Разумеется, они известны жертвам, а вот преступники предпочитают закрывать на них глаза [12].

Я: Мы не подписывались на это сознательно. Это было всего лишь традицией, скаутским движением МЕГИЗ. Мы ждали этого, но это не было нормой. Однако все двигались по направлению к этому, ведомые невидимой силой. У этого никогда не было названия. Сейчас же я пытаюсь его подобрать. Но, даже если бы я нашел имя, смог бы я его произнести? Стало бы оно частью индивидуального языка, существование которого считали невозможным все, начиная с Витгенштейна? Быть может, я прошептал бы это имя Мэри или Питеру…

Д-р Х.: Успешная коммуникация между Питером и Мэри не подразумевает наличия общих значений или общего произношения на языке сообщества (или же единой сокровищницы мыслей и способов их выражения), равно как и внешнее сходство Питера и Мэри не означает существования некоей общей формы, которой они причастны [13].

Я: Но мы хотели стать сообществом. Мы верили в это. В то, что открыто всем. Ничего тайного, ничего индивидуального. Все честно и прозрачно. Мы поистине стали бы соразмерны грандиозным общественным пространствам. Никакого нарциссического центра земли. И полегче с неотесанным экспрессионизмом. И ничего, связанного с политикой, не считая, конечно, рефлекторных, либеральных, чрезмерных жестов по поводу расы и пола. Я хочу сказать, не следует ли нам помнить модернизм за то, что он действительно что-то сделал? Конечно, сегодня идея старой доброй автономии [искусства] вызывает только улыбку. Она похожа на пожелтевшую фотографию былых времен. Ну и что с того, что сегодня грандиозные общественные пространства сотрясаются от развлечений? Разве не для этого они предназначены? И кто сказал, что мы не должны развлекаться? Кто сказал, что мы не должны зачаровывать масштабами? Кто сказал, что ПОЭКРВИД и ИНИСКСПЕК не должны ошеломлять? Кто сказал, что МЕГИЗ что-то скрывает? Кто сказал, что АМФЕНТ — неподходящий подход?

Д-р Х.: Предполагается, что интеллектуалы настолько вышколены и идеологически обработаны, что их не нужно подстегивать. Они сами реагируют так, что служат интересам внешних сил, не осознавая этого, думая, что честно делают свое дело [14].

Я: Служим? Мы? Чему? Как? У кого есть на это время? Мы поддерживаем МЕГИЗ, и это чертовски трудно. Мы делаем свою работу, наполняя это грандиозное пространство тем, что заставит людей приходить сюда, любоваться и восхищаться им.

Д-р Х.: Демократия требует контролировать общественное сознание. Но нельзя контролировать его с помощью силы. Возможность установить контроль над обществом с помощью силы весьма ограничена, но при этом людей необходимо контролировать и ограничивать, делая их «наблюдателями событий», а не «участниками» [15].

Я: Вы подводите нас к тому, что не имеет отношения к предмету нашего обсуждения. Мы начинали со сравнения произведений МЕГИЗ с исчезнувшими башнями-близнецами исключительно ради того, чтобы выстроить определенную перспективу. А теперь этот обвиняющий тон. На самом деле мы негодуем из-за намеков на то, что мы не так уж невиновны. Мы используем в работе интуитивные методы, и эти методы более или менее… бессознательны. Возможно, мы служим силам, на которые не желаем смотреть, заполняя пространства, предоставленные правящим классом, выбрав амнезию и не задавая вопросов. Но мы американские художники, и наша власть зависит от насыщенного и ослепительного настоящего.

Д-р Х.: [вытягивает и снова скрещивает ноги]

Я: Но в чем наша сила? Аллегорически изображать распределение власти? Единственная власть, о которой мы тут говорили, это власть МЕГИЗ — большая, сильная, чистая, сбивающая с ног. Ее-то вы и критикуете, не так ли? И вы намекаете, что за всем этим формальным разнообразием скрывается некая считываемая иконография? Все это огромное пространство ИНИСКСПЕК и практика АМФЕНТ могут… что? Что-то заслонять? Что ж, это не было просто грандиозным шествием формализма. Оно было наполнено иронией по поводу дребезжащей пустоты американской реальности. И никто не может обвинить нас в том, что мы осуществляли насилие [16].

«озаренное только тусклым, мрачным, романтическим небом, искусство, излучающее «эффект вагнера», пожалуй, отупляет (в противоположность «эффекту моцарта», который делает умнее даже крыс) или ошеломляет грандиозным, экстатичным, мистическим эстетическим трепетом, когда одна только цена за квадратный фут уже вызывает головокружение».

Д-р Х.: США стараются казаться как можно более жестокими, мстительными и неуправляемыми отчасти для того, чтобы отпугнуть Европу и всех остальных, чтобы сказать: «Мы знаем, что говорим недостаточно убедительно, но убирайтесь с нашего пути, потому что мы жестоки и опасны» [17].

Я: Это уж слишком. Все это направлено на других. Мы сохраняем невиновность и в некотором роде… бессознательны. За немногими исключениями сомнение, сопротивление, память и созерцание характерны именно для европейской эстетики. Американское искусство, также за немногими исключениями, иное, и его отличают эстетика непосредственности, агрессивно-насильственный и захватнический драйв. И это не просто формальные категории.

Считается, что общий язык и господствующие религиозные взгляды характеризуют национальную культуру. Однако, согласно Пирсу, для более глубокого анализа нам следует обратиться к обусловленным культурой эстетическим тенденциям. И речь здесь идет не о стереотипах, а о тенденциях, склонностях, пристрастиях, убеждениях, приемах и желаниях, которые движут нами далеко не… сознательно.

Д-р Х.: [цитируя Карла Шмитта, юриста Третьего рейха] «Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты».

Я: Пространство может быть или не быть Богом, как сказал однажды американский пуританин Джонатан Эдвардс [18], но оно, безусловно, является источником тревоги, а может даже и формой тревоги. То, как мы обращаемся с пространством, говорит о том, кто мы. Какие пространства мы создаем, что помещаем в них и как вписываемся сами, — все это характеризует нас. В разных культурах разные личные и общественные пространства. Пространства Красной площади или площади Тяньаньмэнь отличаются от пространства Пенсильвания-авеню. Фуко говорил о таких переопределенных, политизированных пространствах, как тюрьмы и школы. Но существуют и более размытые культурные пространства. Пространства, до которых человек стремится подняться. Как говорил Витгенштейн, «осмысливать — это как бы устремляться к кому-то» [19]. Но есть и такие пространства, которые нисходят к человеку. Возможно, не существует проблемы дуализма сознания и тела, а есть проблема дуализма сознания и пространства.

Д-р Х.: [поднимает глаза, смотрит на часы]

Я: У каждого культурного пространства есть определенный семантический/духовный аспект. Значение прочитывается в переживании аффекта определенной глубины и интенсивности. Есть пространства, которые приглашают, а есть те, что приказывают. Культурные пространства действуют и так, и эдак. Некогда эти приказы отдавались шепотом. Но какие же приказы слышны сегодня в пространствах новых музеев, прорастающих повсюду? В 20-е и 30-е годы прошлого столетия существовали дворцы кино: «Фокс» в Атланте, Египетский и Китайский театры Граумана [20] в Голливуде. Сегодня Фрэнк Гери, Сантьяго Калатрава и другие сооружают новые причудливые дворцы развлечений в форме художественных музеев, где пространство спектакля снова парализует, убеждает и приказывает. Пространства АМФЕНТ, пространства, оформляющие МЕГИЗ. В этих типично американских пространствах слышится легкое жужжание. Быть может, этот вибрирующий гул — эхо Пенсильвания-авеню? Попробуешь прислушаться — и он стихает. А может, это всего лишь звон в ушах от бессчетных кубических метров пустого замкнутого пространства? Но, внутри он или снаружи, некий командный ритм оживляет все вокруг. Кажется, будто звучит военный марш. В этих головокружительных пространствах гулко разносится марш Джона Филипа Сузы. Парящие своды оживают от энергичной имперской поступи. Здесь, на спектакле нового музея-дворца развлечений, мы слышим гимн ИМПБЕС.

Д-р Х.: В таком случае Вам следует спросить, отражают ли политика и управление информацией распределение власти. Любой разумный человек ожидал бы этого [21].

Я: От просторного, холодного, хромированного корпоративного пространства галерей Челси до пространства художественного музея-дворца развлечений всего один небольшой шаг. Но этот шаг совершенно особый. Вы устремляетесь к первому, к галереям, а второе стремится вам навстречу. Первое может снизойти до отказа от фетиша — за определенную плату, в частном порядке. Второе же создает у вас ощущение причастности к сообществу. Оба пространства источают самоуверенность и снисхождение. Оба щеголяют силой. Оба заключают в себе электрическое гудение Пенсильвания-авеню. МЕГИЗ скользит по накатанной дорожке от первого ко второму. МЕГИЗ служит этим двум имперским пространствам, которые были созданы друг для друга.

Д-р Х.: И эти возвышенные пространства и вещи говорят миру…

Я: Америка говорит миру: «Убирайтесь с нашего пути».

Д-р Х.: Вы цитируете меня.

Я: Оговорка по Фрейду.

Д-р Х.: А американская культура АМФЕНТ, МЕГИЗ, ИНИСКСПЕК, ПОЭКРВИД и ИМПБЕС?

Я: «Врежь мне еще, мил-крошка, — как говорила Киса Ку-ку (Krazy Kat) мышонку Игнацу, кидавшемуся в нее кирпичами. — Пусть лапа твоя будет мощна».

Д-р Х.: Успокойтесь.

Я: Вдобавок к тому, что музеи строятся как дворцы развлечений и растут как грибы по всей стране, и на месте бывшего Всемирного торгового центра скоро, несомненно, тоже появится более серьезный американский общественный монумент. Временный памятник в виде «театра света» отметил то место, где находились два самых уродливых и кошмарных образца архитектуры, когда-либо обременявшие остров Манхэттен.

Временный мемориал также свидетельствует о своего рода амнезии в отношении другого обширного ровного пространства: комплекса для парадов Третьего рейха в Нюрнберге, где около семидесяти лет назад Альберт Шпеер установил свои знаменитые зенитные прожектора. Но ИМПБЕС всегда было предназначено для самоуверенного утаивания истории и для забвения всего непохожего. Ценности, нормы и устремления цивилизаций прошлого мы узнаем из их искусства. И о наших будут толковать, исходя из него же.

Д-р Х.: Но вы не ждете, когда все превратится в руины, чтобы затем рыться среди обломков.

Я: Все уже в руинах.

Д-р Х.: Если мы хотим серьезно рассуждать об этом, нам следует признать, что в большинстве стран мира США считают главным террористическим государством, и не без оснований [22].

Я: Никогда не существовало руководства к толстому каталогу американского монументального искусства ИМПБЕС, которое зародилось почти два столетия назад и не собирается сходить на нет. Пафосная масштабность, развлекательный спектакль трепета и гула, забвение прошлого, оптимизм господства — вот те установки, которые несет в себе ИМПБЕС. Но после событий 11 сентября поднялся шквал открытого национализма. Сорвал ли он маски? Можно ли и дальше верить в американский прагматизм, либерализм и корпоративный капитализм как деидеологизированные ориентиры чистоты (чистоты столь высокодуховной, что она, говоря языком Фрэнсиса Фукуямы, «ускользнула от истории»)? Или, может быть, искусство придет на помощь, чтобы предотвратить осознание наших воинственных, хищнических, властолюбивых национальных установок? Оно делало так и прежде, вкладывая в работы феноменологию господствующих аффектов, которая прятала и заслоняла от сознания понимание того, с чем неизбежно сопряжены отстаиваемые им ценности. Будет ли оно делать так и дальше? Думаю, мы можем быть уверены, что оно попытается.

Д-р Х.: Насколько я вижу, наше время истекло.

Перевод: Ольга Царейкина

Редактор: Евгения Шестова

* Robert Morris: The Mind/Body Problem. New York: Solomon R. Guggenheim Museum, 1994. P. 202.

** Robert Morris: The Mind/Body Problem. P. XVIII.

*** Morris R. Have I Reasons: Work and Writings, 1993−2007. Durham and London: Duke University Press, 2008. P. 128.