Много лет назад тысячи молодых людей со всего мира учились в СССР — они приезжали в основном из социалистических стран, но также из сочувствующих и капиталистических стран (в СССР их отправляли местные левые партии). Главная цель нашего обучения заключалась в том, чтобы мы потом распространяли идеи марксизма‑ленинизма по миру. Это означало бороться за коммунизм — в нашем случае, с помощью социалистического реализма [2].

В 1978 году Мануэль Алькайде, студент из Гаваны, приехал в Москву учиться живописи и сценографии. Хотя в кубинских государственных институтах были сильны просоветские тенденции, соцреализм на Кубе так никогда и не стал культурной политикой. В конце 1970‑х годов в си‑ стеме кубинского художественного образования работали некоторые советские педагоги, но студенты подшучивали над «грязной» живописью, которую те преподавали (и даже убедили их использовать сам этот термин, не объяснив его значения, так что педагоги просили студентов писать «погрязнее» [3]). Однако на московской художественной сцене господствующее положение занимало «официальное искусство» с его системой государственных и профсоюзных организаций и связанных с ними выставочных залов, художественных объединений и премий.

В Москве Алькайде познакомился с группой молодых художников, которая называла себя «Мухомор» (amanita muscaria — «мухомор красный», ядовитый и галлюциногенный гриб), и вошел в круг «неофициального» искусства: «Я бывал на выставках, акциях, концертах, чтениях и тусовках (tertulias). Они проходили где угодно и везде — в квартирах, парках, на дачах, в метро и в других местах. У них мог быть формальный повод, например день рождения. Денег на их проведение почти не было, их ограничивали юридические и политические рамки, — политически они были крайне рискованными».

Для художников, чье творчество не признавалось официальной художественной системой, эти тертулии были главным способом показать свое искусство.

АПТАРТ, существовавший в Москве с 1982 по 1984 год, был формой институционализации такого рода встреч. Собрание художников и художественных групп, выставочный зал в квартире, серия квартирных и выездных выставок, художественное направление и коллективный проект, — АПТАРТ сами его участники называли «рабочей экспозицией», «антишоу», «выставкой‑невыставкой» и — следуя соцреалистической доктрине искусства как «национального по форме и социалистического по содержанию» — «квартирным искусством» по «национальности» [4]. (Последнее определение — косвенное, но самое заманчивое: оно сжимает идею нации‑государства до размеров квартиры, снимает идентитарные претензии национальности и подвешивает идею «социалистического по содержанию».) Название АПТАРТ — это аббревиатура от apartment art («квартирное искусство»), а также — игра слов: русское «арт» в значении английского art, своего рода тавтология «арт‑арт» по‑русски и по‑английски [5]. АПТАРТ можно также рассматривать наряду с другой художественной инициативой того времени — Московским архивом нового искусства (МАНИ, 1981−1986), коллективным архивом, который также отмечает момент саморефлексии в экспериментальном искусстве Москвы. Сегодня Никита Алексеев, в квартире которого и начался АПТАРТ, не видит в том, что они тогда делали, большого смысла. И конечно, этот пример самоорганизации художников — лишь небольшая часть широкой сети «неофициальной» деятельности в Москве и других городах. Но подобные микроэксперименты, связанные с коллективным временем и пространством, были важным для современности опытом.

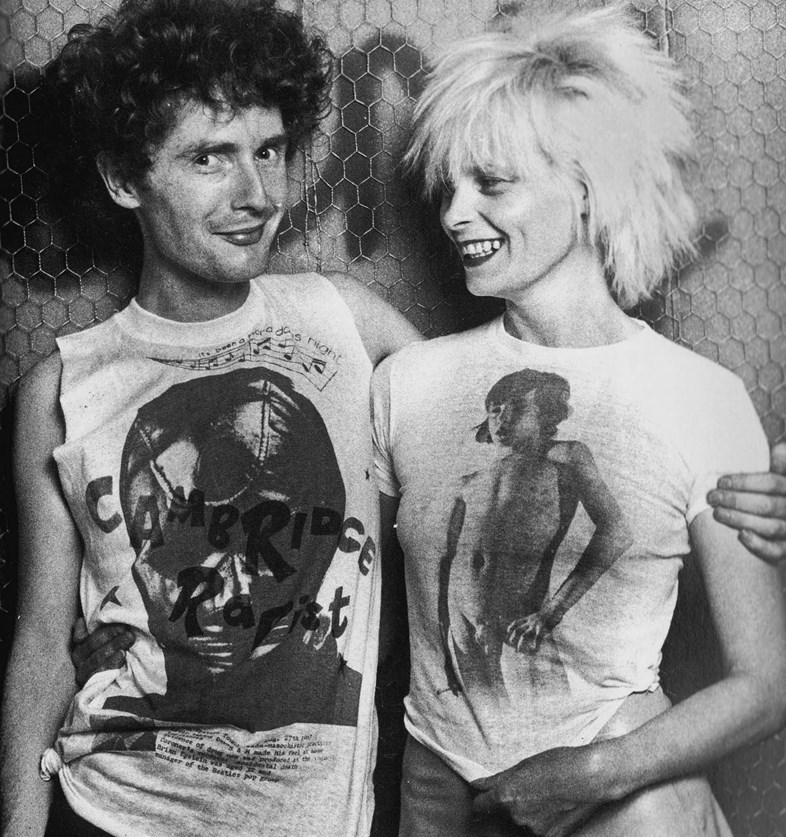

Фото Георгия Кизевальтера

АПТАРТ был не первой в СССР попыткой организации квартирных выставок, но — одной из последних. Во времена, когда официальные институции были почти целиком отданы «официальным» художникам, практика показа искусства в домах и других внехудожественных пространствах была относительно широко распространена, особенно с 1960—1970‑х годов. В 1976 году группа одесских художников составила анкету, в которой задавались такие вопросы: «1) какой ваш взгляд на квартирные выставки? 2) какой художник, чьи произведения экспонируются, вам более всего интересен? 3) что характерно для вашего творчества?». Для этих художников альтернативы квартирным выставкам просто не было: «Официальные выставки не предоставляют места для произведений, созданных с целью исследования языка искусства ради него самого» [6].

История взаимоотношений официального и неофициального искусства — сложная и неоднозначная. Уровень запрета и относительной свободы существенно различался в зависимости от региона и местных политических условий. Неофициальное искусство объединяло то, чем оно не являлось («официальным искусством»), но помимо этого общего было немного. Некоторые художники считали себя «диссидентами» или явно «антисоветскими», но большинство — были демонстративно аполитичными или занимали более нюансированную позицию между двумя крайностями. Всем советским гражданам было обеспечено бесплатное образование, тепло, комфорт и уют, а также предоставлялся оплачиваемый отпуск, и большинство «неофициальных» художников имели работу — они могли быть учителями, а иногда работали по специальности — как книжные графики и иллюстраторы. Несмотря на распространенную неприязнь по отношению к государству, то, что оно обеспечивало основные нужды и предоставляло значительное количество свободного времени, было нелишним для художников. Нередко неофициальными пространствами, которые поддерживали нонконформистскую культуру, также были государственные институции, но не те, которые принадлежали к художественной системе.

Началом социалистического реализма принято считать речь Сталина перед писателями в доме Максима Горького (1932): «Художник должен правдиво показать жизнь. А если он будет правдиво показывать нашу жизнь, то в ней он не может не заметить и не показать того, что ведет ее к социализму. Это и будет социалистическое искусство, это и будет социалистический реализм» [7]. Спустя два года, в августе 1934‑го, соцреализм будет институциализирован на Первом съезде советских писателей. Речь Сталина запустила одну из траекторий искусства XX века. Одновременно нечто подобное создавали и будущие враги СССР по холодной войне — через такие институции, как Музей американского искусства и ЦРУ. Этот нарратив также начался в домашних, или частных, интерьерах — роль московского дома Горького сыграл офис Альфреда Барра на Манхеттене и Салон Гертруды Стайн в Париже [8].

«официальные выставки не предоставляют места для произведений, созданных с целью исследования языка искусства ради него самого».

Последующий конфликт между двумя этими нарративами, возникшими в домашних интерьерах, который разыграется в известной бинарности времен холодной войны — реализм vs экспрессионизм, — был предчувствован уже Георгом Лукачем в его знаменитых атаках 1930‑х годов на эстетику модернизма, экспрессионизма и абстракционизма. Американский экспрессионизм со своей стороны агрессивно искал опору в других геополитических блоках, в том числе в бывшем Восточно‑Европейском блоке; важную роль сыграла Американская национальная выставка 1959 года в Москве (на ней были показаны работы в том числе Джексона Поллока, Виллема де Кунинга и Марка Ротко). К началу 1980‑х годов Нью‑Йорк был центром быстрорастущей коммерческой арт‑системы времени ее расцвета, и в ней тогда господствовал неоэкспрессионизм.

Однако широкая сеть квартирных акций и другой «неофициальной» активности, в которой антишоу АПТАРТа были лишь малой частью, не была связана с этим эпическим конфликтом: практики АПТАРТа были столько же далеки от «официальной» московской арт‑системы, сколь и от «официальных» эманаций рейгановского неолиберализма — «нового духа в живописи» [9], Джулиана Шнабеля и других наиболее значимых арт‑продуктов того времени.

Наталья Абалакова и Анатолий Жигалов написали своего рода «пресс‑релиз» к первой квартирной антивыставке, прошедшей осенью 1982 года: «Это событие — не выставка, тем более не квартирная выставка. Это квартира художника, где собрались его друзья‑художники для совместной работы. И собравшиеся ни в коем случае не единая группа. Слишком это разные индивидуальности. Это, скорее, движение, направление. Единственное, что всех объединяет, — некая общая тенденция. Эта тенденция отличает их от авангардных русских художников 70‑х гг., остающихся все же в рамках традиционного искусства. Собравшиеся здесь художники ломают границы между общепринятым понятием художественной среды и реальной жизнью, между художником и зрителем. Они совершенно по‑другому подходят к самому „продукту“ художественного творчества. Работая на гипотетической границе, разделяющей искусство и жизнь, они исследуют проблему этой „границы“, анализируя самое существо феномена искусства. Их интересует механизм искусства, его структура, его функционирование в жизни и социуме, его коммуникативность, идеологичность, ангажированность, отчуждаемость, его социальные аспекты и проч. Вопрос обращен к самому художнику. Развенчивается миф о художнике‑демиурге, непонятом гении‑одиночке. Пересматриваются все модели и концепции. Но это не анализ в обычном смысле. Это прежде всего действие, творческая реализация [10]».

АПТАРТ возник после периода изоляции и атомизации внутри московского арт‑сообщества. Как тогда написал Свен Гундлах, «главное, по‑моему, все же заключается в том, что еще совсем недавно чего‑то не было — а вот теперь вдруг стало и есть» [11]. Молодые художники росли на традиции московского концептуализма: они участвовали в семинарах Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Ивана Чуйкова, Бориса Гройса и многих других, их учили Виталий Комар и Александр Меламид. Вместе с Андреем Монастырским, Львом Рубинштейном и Георгием Кизевальтером, Никита Алексеев был членом‑основателем группы «Коллективные действия» — с 1976 года группа проводила эфемерные, мистические «пустые акции» в окрестностях Москвы, на которые приглашались избранные зрители‑участники. АПТАРТ повторял распространенную в неофициальной среде практику неформальных встреч, отражая и развивая непрерывный дискурс, связывавший московских художников трех поколений 1960−1980‑х годов. Но он также боролся с этой преемственностью: художники отказались от педантичного анализа и документации — еще одной характерной черты «КД» [12] — и стремились открыть относительно закрытый концептуалистский круг. Как объясняет Алексеев, «посиделки в мастерской Кабакова были тихими, интеллигентными, не всех туда пускали — они были очень высоколобыми; АПТАРТ был, скорее, как ночной клуб».

За время короткого существования АПТАРТа прошло 14 антишоу, акций и перформансов. Во время первой выставки маленькая квартира Алексеева была вся завешена и заставлена работами, они занимали все доступные места (хозяин дома спал в надувной лодке, поскольку на кровати не было места), покрывали стены и потолок.

Практически везде громоздились тексты и текстовые объекты, которые нужно было читать — от книги Алексеева «Мне не нравится современное искусство» до книг‑объектов Николая Паниткова. Однако все эти работы не были связаны единым нарративом, были лишены месседжа и не выражали никакой определенной позиции. «Моя последняя работа: я работаю комендантом в ЖСК „Квант“…» группы ТОТАРТ объявляла повседневную работу Анатолия Жигалова произведением искусства. А их же объект «Стул не для вас — стул для всех» (лист с этой надписью был положен на сиденье стула) предполагал десублимацию и обобществление концептуалистских объектно‑ориентированных претензий (стул — это лишь стул, на котором сидеть может каждый, однако надпись и его представление как произведения искусства предполагает своего рода запрет) [13]. «Мухоморы» взяли алексеевский холодильник «Север» и превратили его в роман. Эпиграф был написан на верхней стенке, а титульный лист — на дверце; сюжетные линии и внутренние монологи героев рассказывались внутри, тексты были помещены внутрь коробок, а различные предметы, раскрашенные плоскости, наклейки, надписи и рисунки показывали другие аспекты сюжета. В центре романа — «преуютненькая квартирка» внутри памятника героям Плевны.

Фото из архива Маргариты и Виктора Тупициных

Фото из архива Маргариты и Виктора Тупициных

Как и все вокруг, «Роман‑холодильник» находился в постоянном движении — люди туда что‑то клали, что‑то забирали, Алексеев продолжал хранить там еду, наконец, КГБ конфисковало большую часть текстового материала во время обыска на квартире. То, что осталось от работы, сегодня выставлено в Государственной Третьяковской галерее и подписано именем одного Контантина Звездочетова. В этом оскверненном виде, по словам Звездочетова, он представляет собой своего рода сакральный артефакт, в котором соединены неполные надписи и изображения, — реликт, оставшийся от неизвестного времени. Судьба «Романа‑холодильника» свидетельствует не столько о расколе между искусством и жизнью, сколько о том, что антишоу были своего рода музеологическим активизмом, способом сохранить произведения искусства, артефакты, объекты и идеи в их «живом» состоянии — там, где они использовались и обсуждались, в местах ритуала и собрания.

В истории АПТАРТа есть несколько парадоксов. Свен Гундлах заметил о первой выставке: «Внимание стало сосредотачиваться на самой работе, которая становилась более простой, более эмоциональной и за счет упразднения комментариев — более парадоксальной» [14]. Проекты АПТАРТа были коллективными и социально ориентированными, но проходили в приватном пространстве (пространстве, которое стало в России предметом насильственной коллективизации после 1932 года — политики, которая в 1980‑х стала пересматриваться). Московские художники скептически относились к любому виду коллективного мышления. Их акции были «публичными», но более или менее закрытыми и проходили вне публичной сферы. В их случае

«принудительная необходимость» (по выражению Маргариты Тупицыной [15]) неофициальных художников в частном порядке делиться своим искусством с коллегами за пределами официальной инфраструктуры превратилась в символ ироничного тщеславия.

Кроме того, антишоу были сознательно аполитичными или даже антиполитичными. Согласно Алексееву и другим участникам АПТАРТа, нахождение вне политической сферы было не только прагматичным, но и художественным решением: задача заключалась в том, чтобы существовать в рамках разрешенных ограничений системы (в том смысле, что официально не было запрещено создавать галереи в частной квартире и распространять приглашения на вернисажи). Но несмотря на эти усилия, АПТАРТ был политизирован властями. В письме к нью‑ йоркским друзьям Алексеев писал: «С прискорбием должен вас известить, что АПТАРТ прекратил свое существование 15 числа [15 февраля 1983 года]. Рано поутру явились сотрудники известных органов с ордером на обыск по изъятию «антисоветских документов», разгромили выставку Скерсиса — Захарова, проходившую в это время, конфисковали часть работ как их, так и моих, и множество материалов, не имеющих никакого отношения к «антисоветчине». В этот же день был обыск у М. Рошаля, где были также изъяты работы Рошаля и «Мухоморов». В их разговорах чувствовалось, что они склонны интерпретировать работы если не как антисоветские, то как порнографические, либо и то, и другое вместе <…> Возможно, это первый знак начала большой кампании по искоренению и полной победе над здешним новым искусством. Если это так, то это ужасно. Что будет дальше, естественно, неизвестно, но ждать чего‑нибудь особенно хорошего трудно <…> Видимо, мы сильно намозолили глаза, тем более что еще в сентябре нас серьезно предупреждали <…> Я не собираюсь пока хоронить моих друзей и себя, но ситуация и в самом деле тяжелая [16]».

антишоу были своего рода музеологическим активизмом, способом сохранить произведения искусства, артефакты, объекты и идеи в их «живом» состоянии — там, где они использовались и обсуждались, в местах ритуала и собрания

Однако АПТАРТ просуществовал еще около года и завершился за год до того, как Горбачев пришел к власти. К этому моменту культурный ландшафт начал медленно меняться. Художественная деятельность нонконформистов и возможности проведения выставок расширились настолько, что художники начали больше экспериментировать с выставочным форматом. (Например, Иосиф Бакштейн и Гия Абрамишвили организовали выставку в Сандуновских банях [17].) Случайно ли или по исторической необходимости, но АПТАРТ стал одной из последних квартирных выставочных площадок завершающейся советской эпохи.

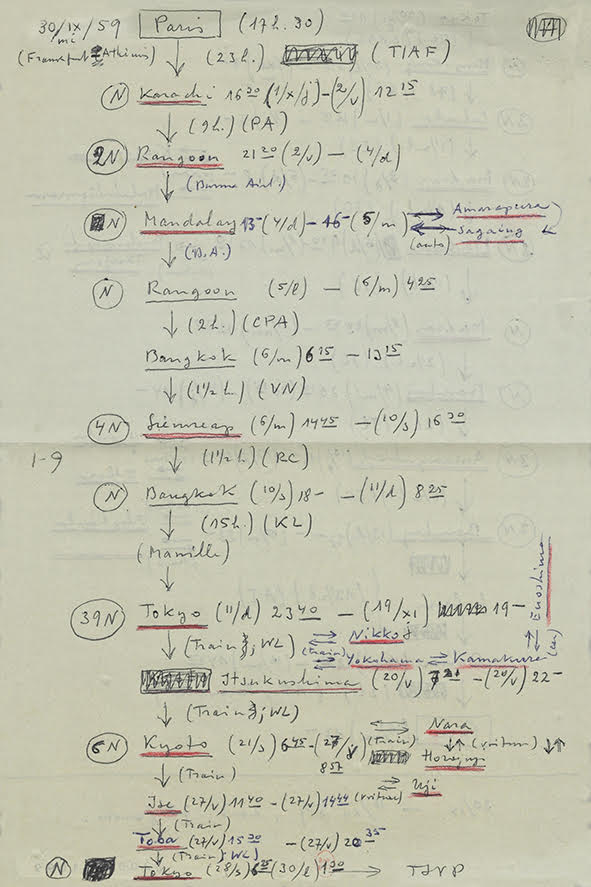

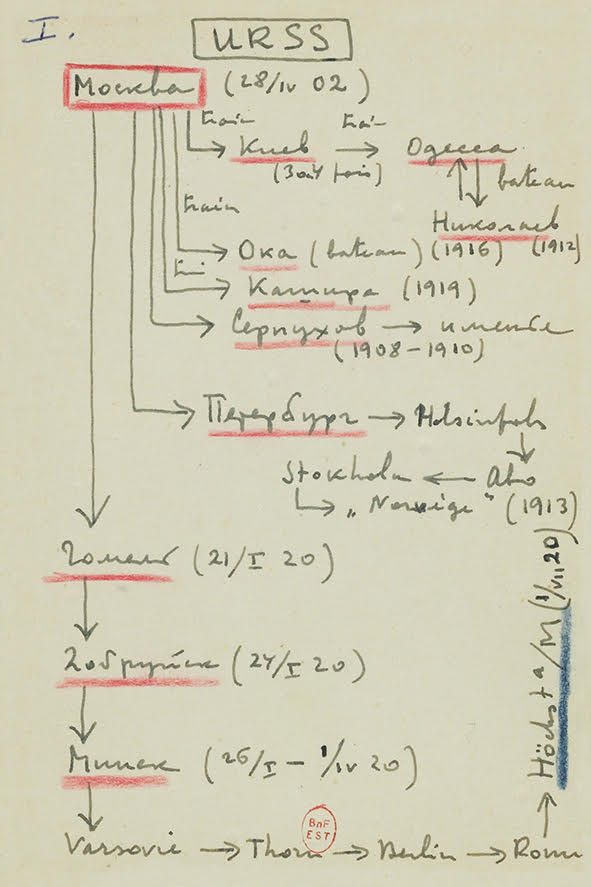

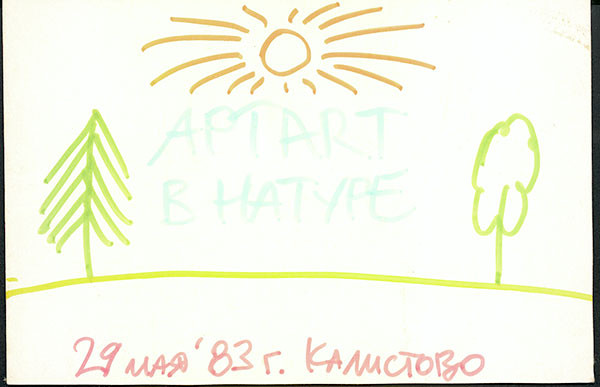

Не все «квартирное искусство» выставлялось в квартирах. После обысков КГБ акции АПТАРТа вышли за город: максимализм из тесной квартиры Алексеева раскрылся в русский пейзаж. Как предыдущие работы были задуманы специально для квартиры, так новые работы делались специально для пленэра [18]. Однако художники не стремились ни окультурить пространство, ни соперничать с природой: «Мы специально разбросали работы на большой площади — они не бросались в глаза, не уничтожали своеобразную красоту местности» [19]. На акции «АПТАРТ в натуре» (май 1983 года) Мануэль Алькайде устано вил на поляне «Русскую пальму», яркую на фоне хвойных деревьев — «элемент тропикализма, вдохновленный русским фольклором» и «дар природе этой страны».

Одной из целей было также создать атмосферу праздника — своего рода глубокую социальность. Загородные тусовки были «Вудстоком» и в целом, по словам Виктора Скерсиса, одной из центральных фигур АПТАРТа, «выставки никогда не были выставками… самым главным было собираться на крошечных кухнях, разговаривать, выпивать… социализироваться»: «Маленькие сообщества — одна из важнейших сущностей искусства… идеи порождают индивиды, но в группе у этих идей больше шансов выжить — они перекочевывают из одной головы в другую, объединяют и развивают информацию, возникает более широкий контекст. И это то, что происходило в АПТАРТе».

Архив Маргариты и Виктора Тупициных

Во время акции «Высиживайте яйца!» (1975) группы «Гнездо» Скерсис, Михаил Рошаль и Геннадий Донской построили гнездо в центре официального выставочного зала (Дома культуры ВДНХ) и сидели в нем, в окружении надписей «Тише, идет эксперимент!». На фотографии Игоря Пальмина — задумчивые художники, а рядом с ними — маленький ребенок. Гнездо стало местом, в котором зрители могли задержаться, поболтать или поесть [20]. Эта акция, прошедшая на официально разрешенной выставке «неофициального» искусства (которая последовала за двумя важными неофициальными выставками 1974 года — «бульдозерной» и в Измайлово), стала ироничным комментарием на тему социалистической экономики — вероятно, почувствовав это, министерство культуры в конце концов уничтожило гнездо. Однако власти не поняли главную идею гнезда — плодотворного творческого коммунального пространства, кратковременного неофициального сквота в официальном контексте.

Советская коммунальная квартира (коммуналка) была темой многих инсталляций, созданных в Москве в 1980‑е годы, — инсталляций Ильи Кабакова, таких как «Человек, который улетел в космос из своей комнаты» (1984), или «Комнат» Ирины Наховой (1983−1987). Параллельно антишоу АПТАРТа концептуализировали долгую практику квартирных выставок: условия, в которых жили художники, стали материалом для их искусства. Кабаков, посетивший первую выставку АПТАРТа, писал о ней не как о выставке своих младших современников, но как о продукте некоего воображаемого художника‑персонажа, неизвестной множественной личности. (Читая этот текст, можно также предположить, что Кабаков увидел на этой выставке отражения своих собственных идей, но в измененном виде, — спустя год он начал делать инсталляции, в центре которых был художник‑персонаж [21]) Однако в отличие от инсталляций Кабакова и Наховой или более ранних, как, скажем, квартирная инсталляция Комара и Меламида 1972 года [22], которые с точки зрения восприятия были относительно доступны для стороннего наблюдателя, АПТАРТ был более насыщенным и противоречивым в своей массе идей. «Рожденное в частной квартире и в частной голове, — поясняет еще один участник АПТАРТа, Юрий Альберт, — это тем не менее было коллективное кураторство — совместное кураторство и кураторство как средство выражения группы» [23]. И со специфической сценографией — кровать в центре, роман‑холодильник, мойка на кухне, телевизор.

Абалакова — Жигалов делают явную отсылку к коллективным действиям русского авангарда: «Это безусловно было художественное движение — вероятно, первое в XX веке со времен русского авангарда. Под «движением» я (мы) понимаю некую специфическую историческую ситуацию, в которой группа художников с различными личными интересами превращается в своего рода неделимое социальное тело — в единое целое».

Фото из архива Маргариты и Виктора Тупициных

В то же время все группы и объединения, участвовавшие в АПТАРТе, — ТОТАРТ, СЗ, «Мухомор», «КД», «Перцы» — совершенно не были «склонны к проявлениям коллективности, сама идея которой была осквернена официальной пропагандой». В советском контексте язык коллективного производства был циничным и подозрительным. Существовал своего рода антиколлективистский коллективизм. (Но и он ни в коей мере не был единым: согласно Алексееву, они не были единым движением, «разве что в очень‑очень широком смысле».)

Против чего были антишоу? Наиболее очевидный ответ: против господствовавшей системы официального искусства. Но это — лишь один из возможных ответов. В той же степени, что они были «против» этой системы, они были «за» своего рода анархистскую, «низовую», мусорную эстетику, противоположную элитистской «высокой культуре» за пределами СССР. Вадим Захаров, еще один ключевой участник АПТАРТа, вспоминает: «Когда мы начали делать выставки в квартирах или мастерских, мы не имели в виду делать выставку — нашей главной идеей было представить работы и концепцию». И добавляет, что термин «шоу» использовался не так, как это принято в западной традиции. Но если перевернуть слова Захарова с ног на голову, «представление работ и концепции» — это и есть выставка; при этом АПТАРТ был именно «антишоу», где слово «шоу» (коммерция, видимость, спектакль) соответствует той форме выставок, которая тогда господствовала на Западе.

С западными категориями есть и другие проблемы. В случае с АПТАРТом нельзя принять ни идею о том, что домашнее пространство — это личное пространство, ни дихотомию общественного и личного. «Идентификация дома или жилища как личной сферы, — относительно новый западный конструкт. Он имеет свою историческую и географическую специфику и не может быть просто перенесен в контекст социализма» [24]. Идея зрителя также была для художников сродни фантомной конечности (используя метафору Альберта). Задачей нарождающегося выставочного поля было перенести внимание с самого акта художественного «творчества» на превращение искусства в публичную практику, на многочисленные и разнообразные коллективные объединения (институции, зрители, публикации, дискурсы), которые и создают то, что мы называем искусством. Но категории выставки, зрителя и публики здесь не совсем релевантны. Замкнутость АПТАРТа породила глубокое взаимодействие, подобное тому, как были прижаты друг к другу экранами два телевизора в углу квартиры Алексеева (работа Михаила Рошаля «Искусство для искусства»), и это взаимодействие было недоступно для тех, кто находится вовне.

После перестройки возникла сознательная попытка связать АПТАРТ с тем, что находится «вовне», — APTART International (APTART INT), который отсылал к более широкому кругу квартирных выставок. Стремясь возродить «эпоху андеграунда» в эпоху быстрой коммерциализации российской арт‑сцены в начале 1990‑х годов, Константин Звездочетов, Елена Курляндцева и Виктор Мизиано пригласили художников, в том числе Октавиана Траутмансдорфа, Франца Веста, Харлампия Орошакова и Хеймо Зобернига, сделать свои выставки в съемной квартире на Ленинском проспекте, 12. Наиболее известная из этих выставок — «Посольство NSK в Москве» группы IRWIN: вторя идее «квартирного искусства» как «национальности», они превратили квартиру в посольство «государства NSK»; ее украшали государственные герб и флаг, здесь работал штат сотрудников, здесь проходили дискуссии с участием приглашенных критиков и художников [25]. Как показал APTART INT, а позднее — такие исследовательские проекты, как «Параллельная хронология», или недавняя выставка в Музее искусства в Лодзи «Записки из подполья: искусство и альтернативная музыка в Восточной Европе, 1968–1994» [26], мириады микрокультур того времени рождались далеко за пределами центров глобальной власти и выходили далеко за рамки преобладавших в них нарративов, развиваясь в более умеренном, коммунально‑ориентированном, трансгрессивном или антисистемном направлениях.

Фото из архива Маргариты и Виктора Тупициных

Можем ли мы сегодня чему‑то научиться у этих объединений — у художников, работавших вне рыночных отношений, внутри более или менее закрытой системы, более того — системы в состоянии упадка? Хотя АПТАРТ существовал во время начала конца СССР, этот конец тогда еще был не очевиден: «Бедность, серость, без надежды, без будущего», — так характеризует то время Альберт. АПТАРТ совпал не с горбачевской «гласностью» и «ускорением», а с двухлетним правлением Юрия Андропова, бывшего начальника КГБ, сыгравшего ключевую роль в же‑ стоком подавлении венгерской революции 1956 года и пражской весны в 1968‑го, который пришел к власти после смерти Брежнева в 1982‑м. АПТАРТ был способом обойти систему в момента стазиса, — как раз перед ее внезапным коллапсом.

Алексеев говорит: «Ты можешь быть частью [художественной системы], но тогда ты должен принимать ее правила — а нам это было неинтересно». Каким может быть современный эквивалент «офици ального искусства» в контексте сегодняшней художественной системы? То, что называется «современным искусством», кажется, не следует никакой программе и в целом не имеет никаких жестких ограничений (с важными локальными отличиями), за исключением, пожалуй, того, что искусство не должно «выглядеть как искусство». Нарушение этих внутренних «правил» обычно идет в актив, становится ценностью. Сегодняшнее «официальное искусство» — это не только ценности, представленные в галереях и музеях, на арт‑ярмарках и аукционах или хранящиеся в бункерах офшорных хранилищ (фрипортах); это весь комплекс того, что можно назвать «искусством»: дискурсивные и перформативные проекты, паразитические, параинституциональные и образовательные практики, школы, семинары, события, выставки, а также люди, которые их посещают, о них думают и говорят. Оппозиция этому миру — наши современные «антишоу» — может в таком случае выражаться в конфликтах, возникающих по его краям, в особенности там, где продолжается структурное насилие. Например, закрытие местными сообществами художественных пространств из‑за того, что их используют для своих встреч неофашисты, или — более уместный пример в разговоре о квартирных практиках — с целью джентрификации [27]. Вместе с тем в значительной степени неофициальное искусство не было напрямую враждебным, скорее, это был способ работы в рамках системы ограничений. «Работать без зрителей, государства, музеев, рынка возможно, а если повезет, то можно и превратить это в материал для своего искусства, — поясняет Альберт. — Но это очень сложно».

Вернувшись на Кубу в 1984 году, Мануэль Алькайде увидел отголоски московских тертулий в коллективном творчестве младшего поколения художников. Такие группы, как Grupo Puré, Grupo Provisional, Arte Calle и др., по‑разному игнорировали, уклонялись или противосто яли нарождающейся государственной политике. По словам Алькайде, они были «поколением, чье видение было менее вернакулярным и более универсальным, и это поколение в большей степени осознавало свою социальную роль и критический потенциал». Виктор Скерсис, в том же 1984 году переехавший в Нью‑Йорк, увидел схожую энергию в сквотах Ист‑Вилладж, активистских центрах вроде ABC No Rio и на выставках DIY, таких как Times Square Show [28]. Альберт сравнивает советский и латиноамериканский контекст, что, в свою очередь, позволяет провести параллели между АПТАРТом и такими группами, как Grupo Chaclacayo (GC). Основанная около 1982−1983 года Раулем Авельянеда, Хельмутов Псотта и Серхио Севальосальсо, группа GC устраивала коллективные трансгрессии в домашних интерьерах — в съемных домах на окраине Лимы. «Шокирующий сарказм, сексуальное неподчинение, воинственные высказывания и мусорная эстетика», которые Мигель Лопес приписывает ранней анархо‑панковой, экспериментальной и DIY‑культуре Лимы того времени, а также ее амбивалентность и антагонизм по отношению к этаблированным социалистическим партиям, подчинившим себе молодую левую культуру в контексте государственного насилия и гонений, — все это в равной степени можно приложить и к АПТАРТу [29]. Конечно, между Лимой и Москвой лежала пропасть, как и между Москвой и Нью‑Йорком (более частное сравнение), между Москвой и другими городами Восточного блока, и даже между Москвой и Москвой в ее официальной и неофициальной ипостасях. Но, как заметил Алексеев, «все происходит одновременно».

Вадим Захаров продолжил устраивать квартирные выставки как часть своей художественной практики, которая включала работу на разных уровнях (он выступал как критик, архиватор, куратор, историк, галерист и т. д.). Пусть условия проведения выставок в берлинской квартире в 2010‑е несопоставимы с условиями, в которых проходили квартирные выставки в Москве 1980‑х, но для Захарова в этом по‑прежнему, «возможно, есть доля оппозиции художественной системе»: художники могут занять более активную позицию. Работа художник‑художнику, DIY‑практика, неиндивидуализированное поле и сохранение дистанции от рынка — это те виды свободы, которые дает нам опыт микрокультуры Москвы 1980‑х. Захаров пишет: «Когда я говорю [о том времени] с российскими студентами, они всегда спрашивают: „Есть одна вещь, которую мы не понимаем, — ваши работы выглядят свободными, не так, как если бы они были созданы в клетке“. Художественная система не желает принимать свободы, я бы сказал, художника. Возможно, это странно прозвучит из моих уст, но слишком много свободы для позиции художника сегодня не имеет ценности».

В тексте, анонсирующем открытую дискуссию с Никитой Алексеевым в Музее современного искусства «Гараж», говорится, что АПТАРТ «теперь считается первой отечественной частной арт‑галереей» [30]. То есть АПТАРТ здесь интерпретируется как предшественник пред‑ принимательской культуры галерей в условиях растущей экономики, а в растущих экономиках культурные инициативы являются лишь предчувствием коммерческой инфраструктуры. Но для Алексеева важность АПТАРТа была именно в уходе от господствующих условий: «Это маленькое пространство, где мы можем работать, функционировать и общаться… это параллельный мир».

Сегодня художники по‑разному относятся к концепции «антишоу». Как замечает Алексеев, «возможно, это было „анти“ по отношению к официальным выставкам, но я бы скорее предпочел слово „параллельно“. Быть вне официального пространства, существовать в параллельной реальности — важнее, чем просто быть против». Сомнения Альберта еще сильнее: «Анти каких шоу? Мы были абсолютно равнодушны к официальным выставкам… а выставок современного искусства, по отношению к которым мы могли бы быть „анти“, просто не было. Возможно, это была оппозиция квартирным выставкам художников старшего поколения, но это была оппозиция в очень маленьком кругу».

По отношению к собственной практике Альберт предлагает термин «меташоу». (Современная реинкарнация Вальтера Беньямина, который впервые появился в Любляне в 1986 году, а также Виктор Скерсис — оба в последнее время размышляют о различных формах «метаискусства».)

Для Абалаковой и Жигалова понятие «антишоу» связано с тем, что «пространство квартиры оказалось динамичным, интерактивным и диалогичным или, возможно, даже полилогичным. Благода ря пространственному подходу к инсталлированию материала (который был, прежде всего, по своей сути нематериальным) эта „мини‑галерея“ стала экспериментальной площадкой, на которой зрителям предлагались новые выразительный формы — взаимное обогащение „узелков“ и „крупиц“. Все прекрасно работало на всех уровнях — инсталляционно, перформативно — безумное чаепитие текстов, объектов, рисунков, фотографий и т. д. Это то, что мы (ТОТАРТ — Тотальное художественное действие) понимаем под „антишоу“ с акцентом на новой форме (ее скрытой радикальной нематериальности)».

Дело не в том, что концепция «антишоу» обрушивает традиционные оппозиции публичного‑частного, искусства‑жизни, автономности‑неавтономности (как можно сказать о симпатических практиках повсюду в мире), важнее то, что эти антишоу возникают в ситуации, в которой данные бинарности значат мало: как концептуальные рамки они бесполезны, а может быть, и ошибочны. Следовательно, «антишоу» описывают феномен таким, каким он кажется, но не таким, какой он есть; это нечто, что ждет более точного концептуального языка. Аналогичным образом, возвращаясь к проблеме коллективизма и антиколлективизма: возможно, есть иные способы интерпретировать глубокую взаимозависимость, общение и сотрудничество, которые возникают благодаря искусству. Возможно, АПТАРТ можно было бы лучше понять через методологию дружбы, «сыгранности» или «пакта о ненападении и взаимной помощи» (по определению Абалаковой и Жигалова). Скерсис не припоминает конкретно термина «антишоу», но для него «ситуация была заданной и не о чем было жалеть. Но сегодня я ясно вижу, что наше проклятье было благословением. То, что было сделано в АПТАРТе, невозможно сделать в официальном или коммерческом пространстве… Цель выставки в западной галерее, в первую очередь, — показать публике законченные работы художника. Честно говоря, это очень архаичная ситуация, в которой произведения искусства транслируют законсервированные послания тайного патриарха к общине. А в закрытом, связанном нитями сообществе, каким был АПТАРТ, целью выставки было собраться вместе и поговорить на общие темы, что делало АПТАРТ скорее лабораторией, а не музеем».

Как художественное направление или галерея, если АПТАРТ мож, но так назвать, это был конструкт; его «публика» — это саморефлексирующие зрители, игра воображения или фантомная конечность; даже его продюсеры иногда оказывались вымышленными. Он родился в конце чего‑то, но не в начале — стал кульминацией квартирных практик эпохи социализма, но не их инаугурацией. Именно в качестве конструкта, вымысла или модели антишоу вошли в историю — это была «протоинституция», посвященная взаимодействию художник‑художнику; как и в случае с другими объединениями московского концептуализма, функция, по выражению Альберта, должна была создать модели. Модель, которую создал АПТАРТ, была мобильной, неустойчивой и постоянно находилась под угрозой. Она возникла через сложные формы межпоколенческой социальности и сосуществования (как людей, так и предметов) в ситуации, в которой коммерческий художественный мир был иррелевантной, отдаленной фантазией. Для Мануэля Алькайде «это было путешествие в будущее» — будущее, которое и сегодня по‑прежнему кажется далеким.

Фото Игоря Пальмина

Литература

1. Абалакова Н., Жигалов А. ТОТАРТ. Русская рулетка. М.: Ad Marginem, 1998.

2. Алексеев Н. Ряды памяти. М.: Новое литературное обозрение, 2008.

3. «Будете себя так вести, отправитесь резьбой по дереву заниматься» [об обысках в квартирах Н. Алексеева и М. Рошаля 15 февраля 1983 года] / Публ. и примеч. А. Обуховой // Артхроника. 2004. № 1. С. 118−123.

4. Группа С З. Виктор Скерсис, Вадим Захаров. Совместные работы. 1980−1984, 1989, 1990 / Сост. В. Захаров, ред. А. Обухова. М.: Артхроника, Е. К. АртБюро, Фонд «Художественные проекты», 2004.

5. Гундлах С. АПТАРТ (Картинки с выставки) // А — Я. 1983. № 5.

6. Мухомор/Ред.‑сост. А. Обухова. М.: Библиотека московского концептуализма Германа Титова, 2010.

7. Переломные восьмидесятые в неофициальном искусстве СССР. Сборник материалов/Сост. Г. Кизевальтер. М.: Новое литературное обозрение, 2014.

8. Поле действия. Московская концептуальная школа и ее кон‑ текст. 70−80‑е годы XX века [Каталог выставки] / Авт.‑сост. А. Данилова, Е. Куприна‑Ляхович. М.: Фонд культуры «Екатерина», 2010.

9. Тупицын В., Тупицына М. Москва — Нью‑Йорк. М.: WAM, 2007. № 21. С. 230.

10. Тупицына М. Аптарт: экспансия постмодернизма (1983) // Тупицына М. Критическое оптическое. М.: Ad Marginem, 1997. С. 70−84.

11. Anti‑Shows: APTART 1982−84 / Ed. by Margarita Tupitsyn, Victor Tupitsyn, and David Morris. London: Afterall Books, 2017.

12. Aptart: Russian Vanguard in the 1980s. Exhibition catalogue / Ed. by Margarita Tupitsyn, Victor Tupitsyn. Contemporary Russian Art Center of America; Washington Project for the Arts; New Museum of Contemporary Art, New York, 1984−1986.

13. Crowley D. and Reid S. E. Socialist Spaces: Sites of Everyday Life in the Eastern Bloc // Socialist Spaces: Sites of Everyday Life in the Eastern Bloc/Eds. D. Crowley and S. E. Reid. Oxford: Berg, 2002.

14. Mudrak M. М. Lost in the widening cracks and now resurfaced: Dissidence in Ukranian painting // Nonconformist Art: The Soviet experience 1956−1986 / Eds. Alla Rosenfeld and Norton T. Dodge. London: Thames and Hudson, 1995.

15. Parallel Chronologies: An Archive of East European Exhibitions. URL: http://tranzit.org/exhibitionarchive/.

Перевод Софьи Крынской, впервые опубликован: Искусствознание. — 2017. — № 2. — С. 216−241

Статья была впервые опубликована в журнале e-flux (2017, № 81).