Существование каких эстетических переживаний я могу признать для себя, будучи убежденным, бескомпромиссным, материалистичным, социологически информированным институциональным критиком?

Андреа Фрейзер, 2006 г. [1]

Во многом моя работа представляет собой тридцать лет борьбы с теми противоречиями, которые я принесла в сферу искусства и получила из нее. Я стала художником в силу ряда причин, многие из которых основаны на конфликтах, но также я обнаружила, что искусство — это поле, в рамках которого эти конфликты можно исследовать и, возможно, трансформировать. Я понимаю всю свою работу как изучение условий, в которых такая трансформация возможна. Критика и критическое искусство — это гипотезы, подлежащие проверке.

Андреа Фрейзер, 2015 г. [2]

Когда я познакомилась с Андреа Фрейзер, ей было девятнадцать лет, а мне — двадцать шесть. Мы обе проходили обучение в рамках независимой образовательной программы при Музее американского искусства Уитни и были увлечены идеями Ивонны Райнер, которая там преподавала. Фрейзер, представлявшая собой робкое, пылкое и хрупкое создание, уже готовилась к публикации своей статьи «На месте и не к месту» (In and Out of Place) в журнале Art in America [3] и в сотрудничестве с Луизой Лоулер разрабатывала основы направления, которое сейчас мы именуем институциональной критикой. В конце 1990-х годов, когда я работала преподавателем той же независимой образовательной программы при Музее американского искусства Уитни, мы с Андреа стали близкими подругами — нас сблизили практически карикатурные различия во внешности, высокий уровень эмоциональности, мой отход от догм вышеуказанной программы Уитни и интерес к работам Мэтью Барни.

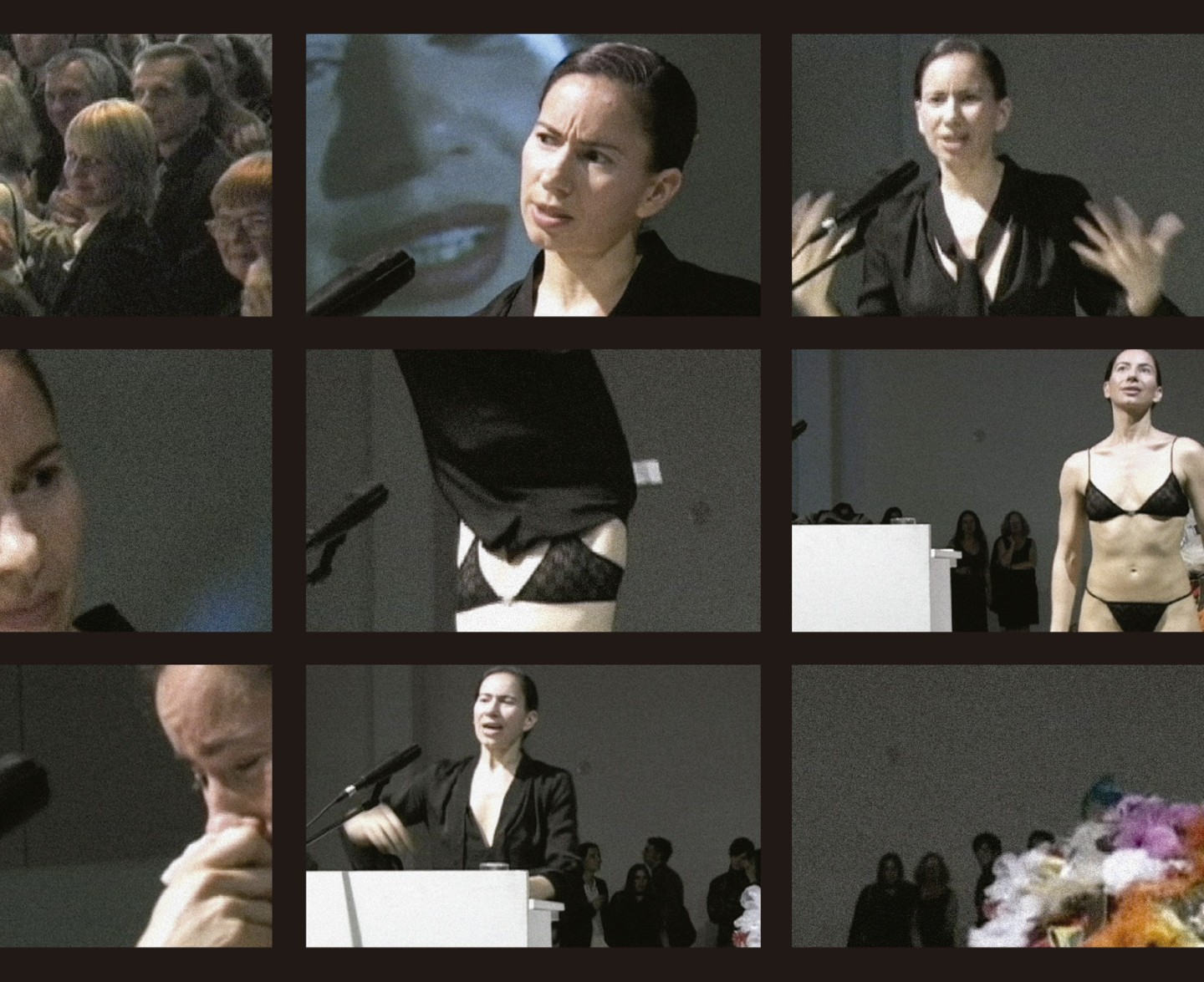

Под влиянием впечатлений, полученных во время жизни в Бразилии, с ее манящей самбой и карнавалом, Андреа готовилась выплеснуть наружу свой внутренний эксгибиционизм и отразить низкие реалии сообщничества и товарно-денежных отношений, существующие в мире искусства, в работе «Без названия» (Untitled), 2003 г. Наши беседы всегда носили достаточно личный характер и были полны противоречий относительно наших ролей и сущности искусства — в первую очередь, это являлось отголоском нашего прошлого, связанного с независимой образовательной программой при Музее американского искусства Уитни, которая стала для нас обеих фундаментальной основой. Когда я читала черновой вариант ее эссе «Всякому мила своя сторона» (There’s No Place Like Home), написанного для Биеннале Уитни — 2012, меня в очередной раз поразили ее мужество и удивительная ясность аналитических суждений при пересмотре терминов арт-критики, для чего Андреа использовала фрейдистское понятие отрицания [4]:

В то время как отрицание обретает форму суждений, подразумеваемых или выражаемых в различных формах дистанцирования и объективации, и может касаться […] противоречий и обретать форму критики, с точки зрения психоанализа отрицание свидетельствует не о конфликтах в культуре и в обществе, а, скорее, о конфликтах внутри нас самих, которые далее проявляются как противоречия в наших позициях и действиях [5].

Фрейзер никогда не упускает возможности расширить границы самоанализа, который она далее масштабирует на всех нас и на общество в целом; работа «Вниз по реке» (Down the River), выполненная под кураторством Скотта Роткопфа и Лоры Фиппс для серии краткосрочных проектов «Открытая планировка» (Open Plan), которые были представлены в гигантском пространстве без колонн на пятом этаже нового здания Музея Уитни, потрясла меня как практически идеальная веха в ее развитии. В то время, когда Андреа редактировала и монтировала аудиоинсталляцию, мы встретились за завтраком в ресторане The Standard Grill, чтобы обсудить проект и превратности ее непреклонной приверженности идее политического бессознательного, которое формирует, пропитывает, прерывает и направляет жизнь институтов, которые разделяют и формируют всех нас [6].

Тирза Николс Гудив (Rail): Работа мало каких художников, за исключением Вито Аккончи и Ивонны Райнер, настолько сильно вдохновляется конфликтами, двойственностью и противоречиями, как твоя деятельность. Я воспринимаю тебя как генетическое продолжение пациентки из фильма Ивонны Райнер «Поездки из Берлина, 1971» (Journeys From Berlin, 1971). Когда мы участвовали в образовательной программе Уитни, наше мировоззрение определял Жак Лакан, но ты уже не являешься его последовательницей, ведь так?

Андреа Фрейзер: Да, ты права. Я ценю психоанализ за то, что он раскрывает значение наших эмоций и бессознательного, но, вместо того чтобы способствовать принятию бессознательных мотивов, подход Лакана пропагандирует мысль о совершенстве теоретической мысли, что, на мой взгляд, противоречит фундаментальному открытию Фрейда, состоящему в том, что мы являемся субъектами бессознательных процессов, которые мы не можем контролировать или полностью постичь!

Rail: Аминь.

Фрейзер: Когда в начале 2000-х я снова вернулась к психоанализу, то обратилась к англо-американской школе, в частности к подходу Кляйн, теории объектных отношений и психоанализа отношений, которые уходят корнями скорее не в философию, а в клиническую практику [7]. Но и в самом начале я воспринимала психоанализ не только как теорию бессознательного, субъективности, сексуальности и т. д., но и как модель для трансформирующей практики. Каким образом психоанализ должен излечивать? Как он стимулирует психические изменения? Как он трансформирует отношения и субъективность? Если мы, художники, хотим видеть себя в качестве агентов перемен, то, как мне кажется, нам стоит поучиться у тех, кто уже десятилетиями занимается этими вопросами. Но к психоанализу меня привел феминизм.

Rail: Да, вся твоя работа стоит на платформе феминизма, благодаря чему жесткая интеллектуальная критика, которая присутствует в твоих эссе и перформансах, является такой эффективной и тонкой. Твоя работа очень личная и в то же время…

Фрейзер: Личное всегда существует интерсубъективно, а значит, в социальном и политическом контексте. Моя роль сводится не к изучению собственной биографии, а к использованию своего опыта как инструмента исследования, к анализу своих эмоциональных реакций для выявления «болевых точек» в той или иной ситуации, чтобы далее работать исходя из них.

Rail: Я заметила это выражение — «болевые точки» — в одном из твоих эссе. Ты можешь подробнее о нем рассказать?

Фрейзер: Принцип интерпретации реакций на «болевые точки» впервые появился в эссе Джеймса Стрейчи о терапевтических действиях в психоанализе [8], которое я рассматриваю как значимую для себя систему координат. По его словам, он позаимствовал эту идею у Мелани Кляйн (хотя в работах Кляйн я так ее и не нашла). Суть состоит в том, что интерпретация может стать мутационной, то есть трансформирующей, если она происходит в момент прохождения болевой точки.

Rail: Мутационной — потрясающе.

Фрейзер: Это значит, что в этот момент ты испытываешь колоссальную тревогу! [Смеется.] Поэтому определить болевую точку может быть очень непросто — этому мешают самые разные виды защиты против тревоги. Это одна из трудностей, с которыми я сталкиваюсь как художник: проект не кажется мне стоящим, если не вызывает у меня огромную тревогу и нервозность. И тогда я хочу просто уйти на покой. Эссе «Всякому мила своя сторона» (There’s No Place Like Home), которое я написала для Биеннале Уитни — 2012, повергло меня в такое волнение, что я попросту не знала, какой сегодня день. Я забывала имена моих студентов. Чтобы написать это эссе, мне пришлось пройти еще один курс терапии.

Rail: И это логично: твое эссе — своего рода автопортрет.

Фрейзер: Да? Создается ощущение, что я пишу о себе?

Rail: Вовсе нет. Автопортрет — это, конечно, преувеличение; я имею в виду то, как ты размышляешь о самой сути своей деятельности. Твоя трактовка отрицания по Фрейду показалась мне невероятно понятной и смелой. Другими словами, примирившись с некой двойственностью, ты начала пробовать себя в институциональной критике. Вот, например, твоя цитата:

Возможно, политика художественного феномена в меньшей степени заключается в тех структурах и отношениях, которые воспроизводятся и воплощаются или трансформируются в искусстве, и в большей степени выражается в том, какие взаимоотношения и свой вклад в них мы в результате начинаем признавать и осмысливать, а какие — игнорировать и вычеркивать, отвергать, экстернализировать или отрицать. С этой точки зрения задача искусства и в особенности арт-дискурса, состоит в том, чтобы структурировать размышления и направить их в сторону тех непосредственных реальных взаимоотношений, в которых мы участвуем, но которые нами отвергаются [9].

Фрейзер: Я пыталась поразмышлять над целым рядом постоянных процессов, происходящих не только в сфере искусства. Например, восприятие моего эссе как автопортрета или как работы, посвященной моей деятельности, может само по себе являться способом отвергнуть рассматриваемые структуры и дистанцироваться от них.

личное всегда существует интерсубъективно, а значит, в социальном и политическом контексте. моя роль сводится не к изучению собственной биографии, а к использованию своего опыта как инструмента исследования, к анализу своих эмоциональных реакций для выявления «болевых точек» в той или иной ситуации, чтобы далее работать исходя из них.

Rail: В этом эссе, а также в интервью с Сабиной Брайтвизер, посвященном твоей ретроспективе в Музее современного искусства в Зальцбурге в 2015 году [10], ты пересматриваешь свое отношение к критике и наделяешь ее ролью анализа, а также говоришь о перформансе как о «проживании». Можешь рассказать, что привело тебя к этой переформулировке?

Фрейзер: Все началось с моего участия в Биеннале искусства в Сан-Паулу в 1998 году, арт-директором которого был Пауло Херкенхофф [11]. Темой выставки был каннибализм, лежащий в основе бразильского авангардного течения под названием «антропофагия». Иво Мескита пригласил меня принять участие в секции для художников, разрабатывающих тему институциональной критики и стратегий апроприации. Как мне кажется, под влиянием Кляйн, работы которой в Южной Америке гораздо больше востребованы, чем в Северной, Пауло и Иво сделали акцент на двойственности каннибализма, поскольку он сочетает в себе разрушительность и идентификацию. Такой подход (вместе с моим собственным опытом в сфере психоанализа) полностью перевернул мое восприятие институциональной критики как вида деятельности. С точки зрения Кляйн, способность примириться с двойственностью желания и ненависти по отношению к одному человеку или предмету — это величайшее достижение человечества, которое позволяет смягчить ненависть и разрушительность эмпатией. Без этой способности мы скатываемся к параноидно-шизоидному разделению на хорошее и плохое, идеализации и очернению, нетерпимости к различиям и неоднозначности. Я начала узнавать такое разделение в художественном антиинституционализме, в том смысле, что мы отвергаем все плохое в искусстве, в нас самих и в наших действиях и используем понятие «институт» как контейнер для всего гадкого, от чего мы хотим отречься: для нечистой совести, неудач в арт-деятельности и в политике, соучастия в чем-то постыдном и так далее. Мы помещаем все это в контейнер под названием «институт» и подвергаем его нападкам, как будто это нечто отдельное от нас, отрицая свой вклад в этот контейнер, свою связь с ним и его продуктивную составляющую. Это мощная установка в авангардном искусстве, а также в некоторых концепциях институциональной критики. Но также я поняла, что институциональная критика, с ее саморефлексией и привязкой к определенной сфере, также представляет собой проживание весьма двойственного отношения к арт-институтам. Я начала воспринимать двойственность не как проблему, достойную резкой критики, а так продуктивное начало в институциональной критике. Но я всегда подчеркиваю, что двойственность в психоанализе — это не позиция «Я не знаю, чего хочу». Нет! Двойственность — это болезненное противостояние между противоречивыми импульсами и эмоциями, обращенными к одному объекту. И когда мы подавляем этот конфликт, то получаем невыразительную неопределенность, цинизм, преднамеренную наивность, беспечное пособничество и низкопробное искусство.

Rail: Безусловно. Нет сомнений, что конфликт лег и в основу твоей работы «Вниз по реке» (Down the River).

Фрейзер: Это уже другая тема, потому что, несмотря на все вышесказанное, этот проект подталкивает к иным размышлениям на тему двойственности и тревоги. Следует заметить, что такое внимание к субъективному опыту, даже в отношении социальных структур, к моим способностям и моей склонности к индивидуализации, а также само по себе это интервью со мной как с индивидуальным художником с уникальной позицией, — все это проявления расовых привилегий. Работа «Вниз по реке» (Down the River) преследует цель объединить некой взаимосвязью художественные музеи и тюрьмы в наш век массового лишения свободы. Тюрьмы отнимают у заключенных индивидуальность и жестко ограничивают их личное самовыражение, в то время как в практика массового лишения свободы приводит не только к тому, что люди оказываются физически заперты в клетках, но и к тому, что индивидуумы вынуждены существовать в составе ограниченных групп, сформированных по расовому признаку, в результате чего бедным и особенно цветным людям присваивается негативная групповая идентичность. В данном контексте индивидуальный субъективный опыт становится правом белых как носителей социально нейтральной групповой идентичности, которая позволяет отдельным людям выступать в качестве индивидуумов, а не членов определенной группы. Но, конечно, такие обобщения сами по себе являются продуктом существующих расовых парадигм.

Rail: Расскажи об истории создания работы «Вниз по реке» (Down the River).

Фрейзер: Скотт Роткопф предложил мне сделать что-нибудь на пятом этаже Музея Уитни — это помещение без колонн площадью 1700 м2 Музей решил убрать все экспонаты и предоставить выставочное пространство пяти художникам для серии краткосрочных инсталляций под названием «Открытая планировка» (Open Plan). Я должна была представить свою работу первой. Мой проект появился как реакция на это огромное открытое пространство, на то, какое зрелище оно собой представляет и какого содержания требует, а также на новое месторасположение музея у реки Гудзон. Это пространство невозможно было заполнить какими бы то ни было предметами, проекциями изображений или людьми, исполняющими перформанс. Нет, задача состояла в том, чтобы предложить критическое осмысление этого места, того, что оно представляет, где оно находится и кем мы являемся внутри него. Название «Вниз по реке» (Down the River) восходит к выражению being sold down the river, что означает «быть преданным», — изначально так говорили о рабах, которых продавали в низовья реки Миссисипи, — а также к выражению being sent up the river, что означало «отправиться в места не столь отдаленные», изначально относившемуся к тюрьме Синг-Синг, которая находится в 50 км от Музея Уитни вверх по реке Гудзон. Инсталляция представляет собой аудиозапись, сделанную в одном из огромных корпусов тюрьмы Синг-Синг.

Rail: До этого тебе приходилось работать в тюрьмах?

Фрейзер: Несколько лет назад я делала запись в тюрьме сверхстрогого режима в Калифорнии для проекта в Доме Шиндлера. Но архитектура той тюрьмы сильно отличается от тюрьмы Синг-Синг, и звук тоже совсем другой. Наиболее современные тюремные блоки в Калифорнии представляют несколько клиновидно объединенных круглых помещений, место смотрителя находится наверху, откуда он может наблюдать за всеми камерами.

Rail: А в Синг-Синг?

Фрейзер: Мы вели запись в блоке А, который можно назвать противоположностью круглой тюрьмы. Линии прямой видимости между смотрителями и заключенными отсутствуют. Это здание было построено в 1920-х годах и до сих пор считается одним из крупнейших тюремных блоков в мире. В нем около 600 камер, это продолговатое помещение длиной около 180 метров. В центре находится огромное количество камер, с каждой стороны они расположены в четыре яруса. Камеры закрыты кожухом, по всей длине которого вмонтированы большие окна. Мы зашли внутрь с одной из сторон через контрольный пункт.

Rail: Что ты предложила тюрьме в обмен на возможность сделать запись внутри? Долго пришлось вести переговоры? Когда ты попала туда и сколько времени там провела?

Фрейзер: Переговоры вела Лора Фиппс — один из кураторов Уитни, занимавшихся проектом. Попасть внутрь было непросто. В нашем предложении акцент был сделан на архитектурном и функциональном контрасте между тюрьмами и музеями. Мы договорились, что предоставим материалы проекта им на изучение, но такой потребности у них не возникло. Мы попали в тюремный корпус около 9:30 утра после долгой проверки безопасности и оборудования, когда большинство заключенных занимались различными делами вне пределов камер и своего блока. Значительную часть времени из тех пяти часов, которые мы записали, микрофоны просто находились в пустых камерах. Поэтому в начале было относительно тихо за исключением звуков, связанных с присутствием сотрудников тюрьмы.

Rail: Это их голоса слышны?

Фрейзер: В основном да, хотя голоса заключенных там тоже есть. Я потратила много времени на то, чтобы убрать разборчивую речь, поскольку ни тюремные смотрители, ни заключенные не давали нам отдельного согласия на ведение аудиозаписи. Я оставила те фразы, которые были обращены непосредственно к нам, произнесены в микрофон или сказаны так громко, чтобы было слышно во всем блоке. В инсталляции присутствуют три аудиозоны, которые соответствуют трем различным местам в тюремном блоке, где велась запись. Центральная зона рядом с лестницей и лифтами соответствует зоне рядом с контрольным пунктом, а восточная и западная части инсталляции — зонам по бокам от поста надзирателя. В восточной зоне слышно, как заключенные заходят в блок и выходят из него, поэтому иногда там становится очень шумно и слышно много голосов. В западной зоне тише всего, основные звуки там — это гудение гигантских отопительных труб и щебет птиц — в блоке, А полно птиц! Они залетают через окна, и заключенные их кормят. Это было неожиданно. В калифорнийской тюрьме пост надзирателя представляет собой застекленную кабину, а в камерах установлены массивные двери, из-за чего внутри стоит или мертвая тишина, когда заключенные находятся в камерах, или оглушительный шум, когда они собираются в центральной общей зоне. А в блоке, А тюрьмы Синг-Синг в камерах и на контрольных пунктах установлены перекладины и решетки, поэтому распространению звука ничто не препятствует. В то время как это помещение предназначено для тюремного заключения, с точки зрения акустики оно абсолютно проницаемо.

Rail: Что наталкивает на мысль о нарушении условий заключения, ведь это некий акустический паноптикум, где слышен каждый звук, — такое ощущение создается при знакомстве с твоей инсталляцией в Музее Уитни. Звукоряд сам по себе режет слух и вызывает внутреннее напряжение, даже если ты еще не читал сопроводительный текст на стене. Присутствия «художника» здесь нет, за исключением этого обманчиво простого текста [12].

Фрейзер: С художественной точки зрения это абсолютно минималистичное произведение, которое оказывает феноменологическое воздействие, — хотя мне немного не по себе, когда я говорю об этой работе такими терминами.

Rail: Инсталляция оказывает на зрителя воздействие не только через интеллектуальную реакцию, вызываемую текстом, но и через этот опыт, ощущение, которое чувствуешь нутром, когда слышишь звуки тюремного блока А, стоя в открытом пространстве музея. Это пример, иллюстрирующий, почему ты предпочитаешь «проживание» перформансу и почему это так важно [13]. «Вниз по реке» — это рассказ про нас, про каждого зрителя, который пришел сюда и стоит в открытом пространстве с панорамным видом на центр Нью-Йорка с одной стороны и на реку Гудзон — с другой, про каждого из нас со своим уникальным опытом с точки зрения положения в арт-сфере, расизма и знакомства с тюремной системой. Мы оказываемся посередине между ужасом массового лишения свободы и расизма, который слышится в грохоте тюремных звуков, и красотой и привилегированностью музейного пространства. От интенсивности впечатлений трудно не заплакать и не прочувствовать это вопиющее противоречие как удар наотмашь. Дистанцированность от рассматриваемого явления, которая сокращается в процессе чтения текста, превращается в аффект — переломный аффект, если так можно выразиться, — и, что еще важнее, в чувство собственной ответственности и личной взаимосвязи с музеем и тюрьмами. Как и выставка Лоры Пойтрас на восьмом этаже, инсталляция обнаруживает «болевую точку», которая заставляет нас пережить определенное состояние и задуматься, в случае ее выставки — над темой разведки и войны, а в твоем случае — над лишением свободы и привилегированностью. Вопрос расы имеет огромное значение в обоих случаях.

Фрейзер: И это тоже колоссальная болевая точка.

Rail: Как эта инсталляция соотносится с другими твоими работами, которые были представлены в Музее Уитни ранее? Например, с работами «Ключевые пункты музея» (Museum Highlights) и «Добро пожаловать в Уодсворт» (Welcome to Wadsworth), которые также были представлены в боковой галерее на пятом этаже.

Фрейзер: Одной из самых значимых первоначальных парадигм институциональной критики был произведенный Фуко анализ мест лишения свободы, в частности тюрем. Эти идеи подхватил Даглас Кримп, а также, руководствуясь более скептическим подходом, Тони Беннетт. Затем и я стала продолжателем этого направления в работе «Ключевые пункты музея: разговор в галерее» (Museum Highlights: A Gallery Talk) (1989), немного сместив фокус исследования. Эта работа посвящена не музеям и тюрьмам, а музеям и работным домам, которые в XIX веке мало чем отличались от долговых тюрем. В «Ключевых пунктах музея» я рассматриваю развитие музеев как некоммерческих учреждений в США на контрасте с развитием общественных учреждений в Европе, изучая музеи в контексте частной благотворительности и социальной политики, в том числе политики социального обеспечения. Но главное сопоставление в «Ключевых пунктах музея» — это сопоставление музеев и работных домов, которые функционируют по принципу кнута и пряника, чтобы вдохновлять и сдерживать людей. Музеи в США уже давно ассоциируются с различными свободами. Если посмотреть на новое здание Музея Уитни, то эта идеология свободы и доступности прослеживается даже в архитектуре. Но, являясь частными некоммерческими организациями, американские музеи, как правило, ассоциируют данные свободы с богатством и привилегированностью, в то время как на самом деле общественные учреждения истощены и унижены, обращение к ним воспринимается как крайняя мера, если не как наказание. Эти структуры берут свое начало в XIX веке, но их роль снова начала усиливаться с 1970-х годов, когда были свернуты программы социального обеспечения, что параллельно сопровождалось увеличением количества музеев и тюрем на фоне неолиберальной политики и растущего неравенства.

Rail: Музей (и соответственно искусство) обычно воспринимается как символ свободы и мобильности, место для посещения людьми (по идее, демократичное пространство для людей), туристический объект, источник дохода для города. Когда и как ты перешла от темы музеев и работных домов к теме музеев и массового лишения свободы?

Фрейзер: Это началось несколько лет назад, когда я познакомилась с архитектором Джо Дэем, который работал над книгой, посвященной музеям и тюрьмам, под названием «Коррекция и коллекция: архитектура учреждений искусства и мест лишения свободы» (Corrections and Collections: Architectures for Art and Crime) (издательство Routledge, 2013). Именно благодаря Джо я обратила внимание на параллельный рост количества музеев и тюрем в США — в тексте, который размещен на стене выставки «Вниз по реке», я использовала некоторые цифры из его работ. Вскоре после моего знакомства с Джо вышла ошеломительная книга Мишель Александер «Новый Джим Кроу» (The New Jim Crow), в которой массовое заключение рассматривается как явление, дублирующее сегрегацию в период после окончания Гражданской войны в США и предоставляющее «легальное» основание для лишения черных мужчин возможностей трудоустройства, получения жилья и права голоса. Еще одна важная фигура для меня — социолог Лоик Вакан, работавший в тесном сотрудничестве с Пьером Бурдье. Совместно они выпустили книгу под названием «Опыт рефлексивной социологии» (An Invitation to Reflexive Sociology), которая стала одной из моих настольных книг, помогавших мне в понимании работ Бурдье, с момента ее выхода в свет в 1992 году. С конца 1990-х годов Вакан работает над темой массового лишения свободы в США и Европе, в 2009 году он издал книгу «Наказание для бедных: неолиберальное верховенство социальной незащищенности» (Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity). Во введении Вакан пишет, что отчасти его работа перекликается с книгой Фрэнсис Фокс Пивен и Ричарда Кловарда «Регулирование бедности: функции социального обеспечения» (Regulating the Poor: The Functions of Public Welfare), вышедшей в 1972 году, которая стала основной точкой отсчета для моей работы «Ключевые пункты музея» (Museum Highlights). Вакан исследует феномен массового лишения свободы в США на фоне внедрения программ «Новый курс» и «Великое общество» в 1970-х годах, в результате чего произошла замена системы социальной поддержки на систему «расставленных силков», а также в контексте расовой политики. В США любая политика — расовая.

Rail: Совершенно верно.

Фрейзер: Причины глубоко укоренившейся американской враждебности к государственному сектору, правительству и любому перераспределению богатства основаны на расизме и легитимизированы им. Надеюсь, что «Ключевые пункты музея» (Museum Highlights) в какой-то мере проясняют контекст работы «Вниз по реке» (Down the River) с точки зрения социальной политики и классового деления. Вместе «Ключевыми пунктами музея» демонстрируется видеозапись еще одной моей более ранней работы-перформанса «Добро пожаловать в Уодсворт: экскурсия по музею» (Welcome to Wadsworth: A Museum Tour) (1991), которая призвана обозначить некий контекст с точки зрения роли музеев и городской сегрегации. Художественный музей Уодсворт Атенеум находится в Хартфорде, штат Коннектикут, который на момент моего перформанса являлся одним из самых расово и экономически сегрегированных регионов США. В этой работе я исследую противоречие между либеральной самопрезентацией музея и окружающим его контекстом сегрегации, а также устанавливаю связь между идеализированным представлением о колониальном прошлом этого региона, официально декларируемым данным музеем, и бегством белых семей в пригороды, приведшем к сегрегации в наше время и становлению «очищенной» Америки.

Rail: Я хочу задать тебе личный вопрос. Твоя мать родом из Пуэрто-Рико, но это очень редко упоминается. Возможно, это не столь важно, но в контексте данной работы этот факт не может не бросаться в глаза.

Фрейзер: Когда-то в качестве дополнения к перформансу «Добро пожаловать в Уодсворт» я демонстрировала письмо, в котором я рассуждаю о том, что, будучи дочерью моего отца, я могла бы стать членом общества «Дочери американской революции»15, но по линии матери я наполовину пуэрториканка, как значительная часть населения Хартфорда. Но в этой работе я выступаю скорее от имени «Дочерей американской революции» [15], нежели от лица пуэрториканцев. Это связано с моим пониманием институциональной критики и ее отличия от других видов политического искусства. Я формулирую это так: за исключением самых крайних случаев, мы все одновременно находимся в позиции относительной привилегированности и относительной ущемленности. Мы можем исходить из позиции ущемленности, но таким образом мы рискуем отказаться от своих привилегий и повысить степень своей ущемленности, что потенциально может привести к еще большему ущемлению других людей. Или же мы можем выступать с критикой, исходя из привилегированной позиции, — в этом и заключается мое видение институциональной критики. Мы критикуем существующее положение вещей с позиции сильных, а не слабых. Это вовсе не значит, что я отрицаю свои пуэрториканские корни, свои смешанные расовые признаки или то, что мои права могут ущемляться.

Rail: У тебя есть предки, которые были рабами?

Фрейзер: Моя прабабушка, которую я видела всего несколько раз, была дочерью освобожденной рабыни и надсмотрщика на плантации. Но я выгляжу белой и никогда не жила жизнью латиноамериканки. Я ношу английскую фамилию, которая досталась мне от отца, и росла в монолингвальной англоязычной среде, не имея практически никаких контактов с пуэрториканской общиной. Но в то же время я знаю, что унаследовала некую травму колониализма и рабства, которая передается из поколения в поколение — не вопреки ассимиляции, а благодаря ей. Эта травма передается в форме стыда, который может стимулировать ассимиляцию, а также связанную с ней утрату наследия и семейных связей.

Rail: Я чувствую, что эти вопросы тебе неприятны, как будто я пытаюсь приписать тебе взаимосвязь с явлениями, которые не имеют к тебе отношения.

Фрейзер: Я понимаю расу и этничность скорее как социальную, а не личную или биологическую идентичность. Эти параметры имеют более весомое значение не с точки зрения самоидентификации, а в контексте социальной идентификации человека окружающими. Раса присваивается вам окружающими как социальная идентичность. Мое окружение не идентифицирует меня как латиноамериканку или представителя смешанной расы, даже если я, возможно, отчасти чувствую принадлежность к этим группам. Почти у всех американцев есть африканские или индейские корни. Фред Мотен говорит о «тех, кого зовут белыми, и тех, кто откликается на этот зов». Меня зовут белой. Конечно, нельзя опускать и вторую часть цитаты о том, отвечаешь ли ты на этот зов, участвуешь ли ты в создании этой социальной идентичности. Поэтому я работаю, исходя из… [прерывается, отворачивается и начинает плакать.] Это очень сложное… [достает из сумки платок.]

Rail: Кстати, я хотела поговорить о слезах. Для тебя это не редкость. Я не раз видела, как ты плачешь во время публичных выступлений, часто это происходило в неожиданный момент.

Фрейзер: Я плачу уже не так много, как раньше. Недавно мне удалось провести несколько лекций без слез.

…мы все одновременно находимся в позиции относительной привилегированности и относительной ущемленности. мы можем исходить из позиции ущемленности, но таким образом мы рискуем отказаться от своих привилегий и повысить степень своей ущемленности, что потенциально может привести к еще большему ущемлению других людей. или же мы можем выступать с критикой, исходя из привилегированной позиции, – в этом и заключается мое видение институциональной критики.

Rail: Для меня твои слезы — это нечто потрясающее, особенно учитывая твой невероятный самоконтроль и авторитет. Наряду с твоим юмором [16], слезы — это то, что делает тебя в моих глазах не просто умным, а гениальным человеком. Меня завораживают те моменты, когда у тебя на глазах проступают слезы. Я не берусь проводить психоанализ твоих чувств, но мне кажется, что твои слезы объясняют, почему ты не придерживаешься лакановского подхода. Ты доводишь свою критику до такого предела, когда на тебя как будто обрушивается бессознательное, бьет тебя наотмашь, и в тебе что-то пробуждается. Это отличает тебя, например, от Мэри Келли. Некоторые спрашивают, настоящие ли это слезы или же ты играешь роль.

Фрейзер: Думаю, такой вопрос — это защитная реакция на ранимость, а также результат неверного толкования актерской игры. Как можно вызвать фальшивые слезы? Мне пришлось бы нарезать лук и постоять над ним? Если бы за слезами не было никаких эмоций, то это было бы заметно. Вопрос состоит в том, испытывает ли человек эти эмоции непосредственно в данном контексте или же сознательно привносит их из другой ситуации. Я считаю, что такой вопрос возникает из потребности в сознательном контроле, а также из стыда, испытываемого в связи с отсутствием контроля.

Rail: Для тебя это неожиданность, если ты начинаешь плакать?

Фрейзер: Нет, я всегда была достаточно слезливой. В детстве, когда мне нужно было ответить урок учителю, я часто плакала, а потом мне было ужасно стыдно, что я не смогла сдержаться. Когда я начала выступать с лекциями, то иногда я плакала, но всегда старалась себя контролировать, в том числе избегая тем, из-за которых я могла расплакаться. Поворотной точкой для меня стал перформанс «Официальное приветствие» (Official Welcome), где я включила слезы в сценарий. Вернее, я включила реплики, которые наверняка вызвали бы у меня слезы. Для меня этот момент перформанса был более значимым, чем раздевание и, наверное, более откровенным! По этому поводу я шучу, что я на самом деле не обнажена, поскольку я в кавычках, ведь по мере раздевания я цитирую других художников. Но когда я плачу, все по-другому. Думаю, что многие люди, сознательно или бессознательно, избегают разговоров на некоторые темы из-за страха расплакаться, и мне кажется, что это огромная потеря с точки зрения контакта с значимыми для нас сферами, а также утрата возможности донести действительно важные вещи до других людей. Как художник я развивалась в среде, где большое значение придавалось развитию интеллектуальных возможностей и теоретических компетенций. Я и сейчас считаю, что это важно, но лишь в той степени, в какой это обогащает наш опыт пониманием происходящего. К сожалению, мне кажется, что теоретические знания в результате обедняют опыт, особенно эмоциональный, выставляя его в постыдно глупом и банальном свете, и в то же время служат орудием защиты от этого стыда. Но в какой-то момент я поняла, что также важно развивать и свои эмоциональные способности, в том числе способность принимать тревогу, конфликт, утрату, вину, отчаяние, стыд. Уилфред Бион, психоаналитик, тесно сотрудничавший с Мелани Кляйн, пишет: «Рассудок — это раб эмоций, существующий, чтобы рационалистически объяснять эмоциональные переживания» [17]. Разум может помочь нам понять свои эмоции или подавить их, но нужно помнить, что эмоциональные переживания — это то, что связывает нас с обществом и то, без чего невозможна жизнь.

Тирза Николс Гудив — писательница, живущая в Нью-Йорке. Защитила научную работу в Калифорнийском университете в Санта-Крузе под руководством Донны Харауэй и Джеймса Клиффорда. Преподает в магистратуре по программе «Изобразительные искусства» и в заочной магистратуре по программе «Художественная практика» в Школе изобразительных искусств School of Visual Arts в Нью-Йорке.

Перевод Татьяны Поминовой