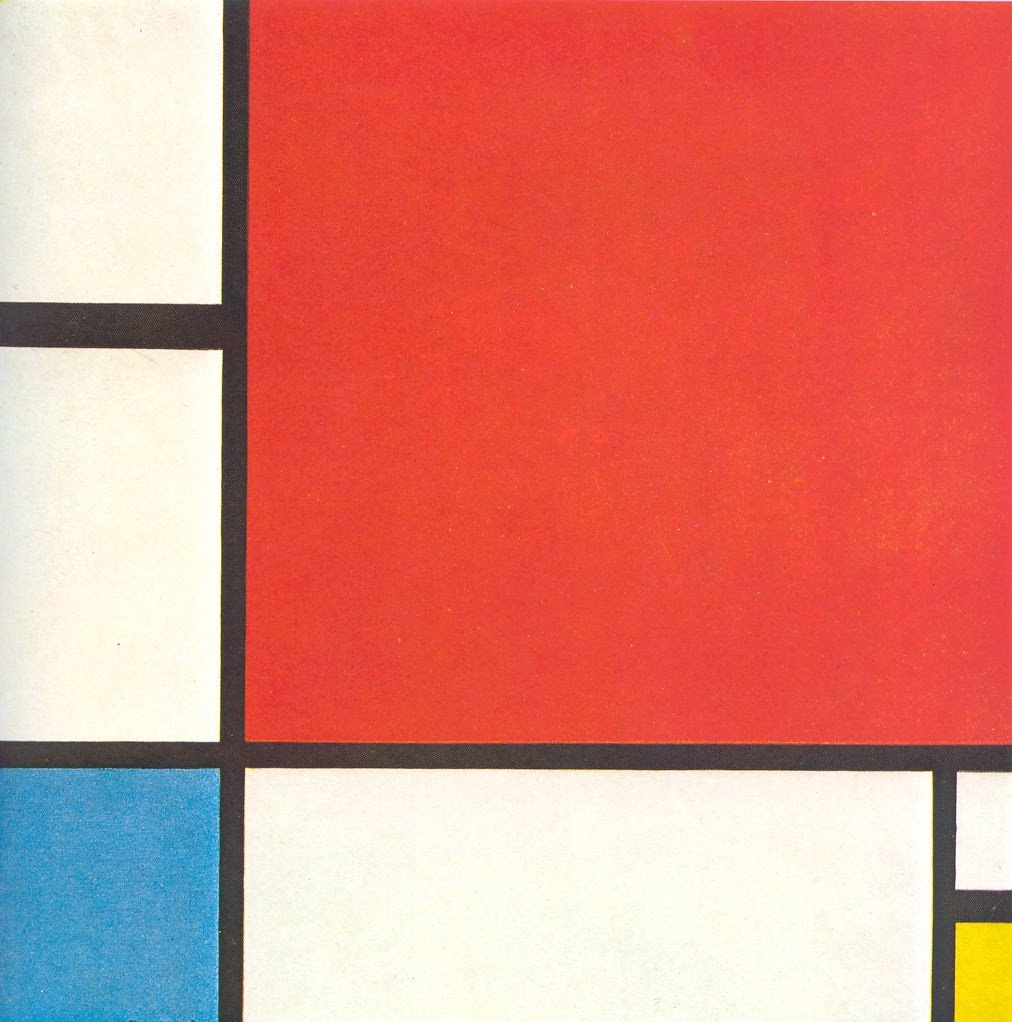

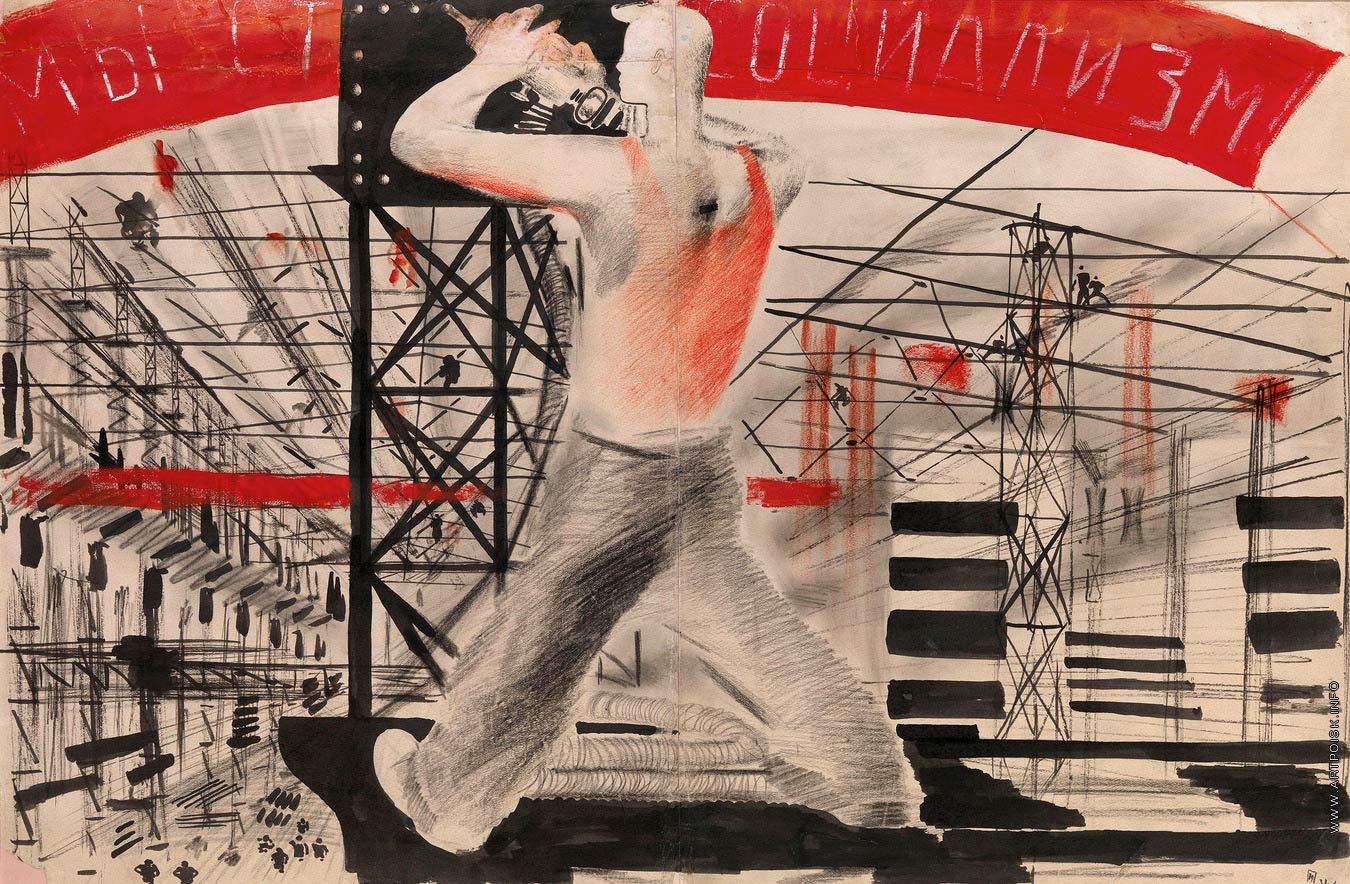

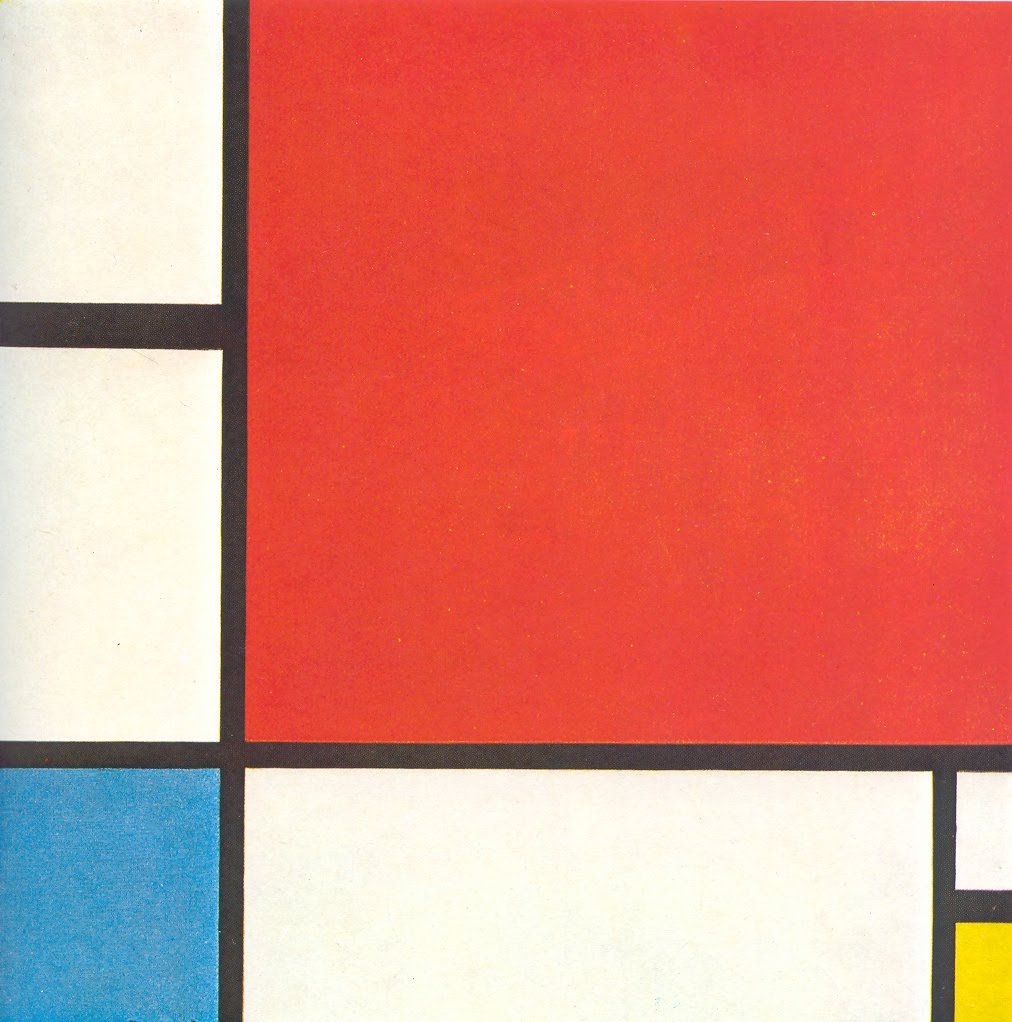

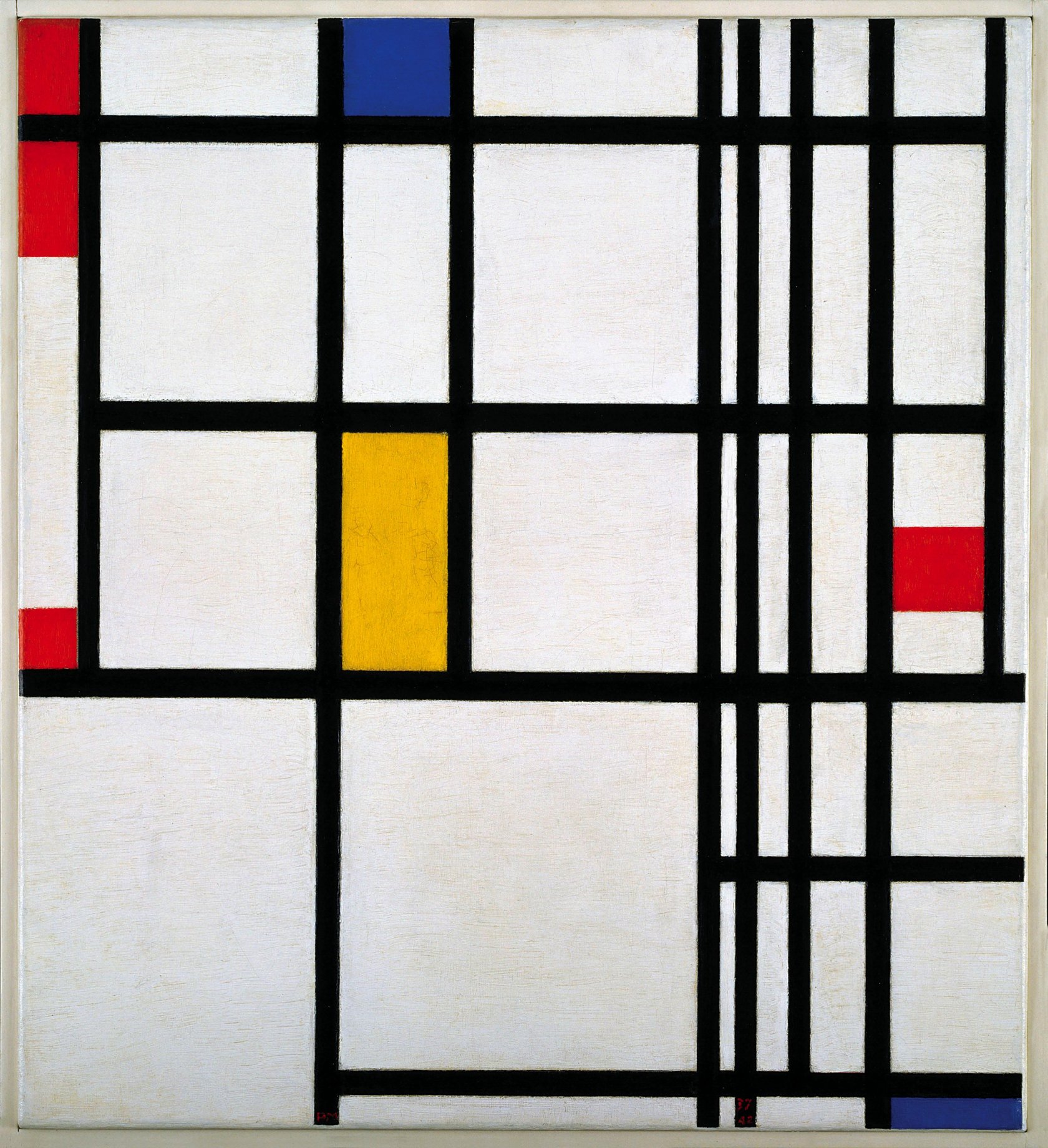

Дамы и господа, друзья и коллеги, название моей сегодняшней лекции означает, что разговор пойдет о картинах Пита Мондриана, созданных с 1963 по 1996 год, — по крайней мере насколько мы можем судить по датам на самих работах. Как вы видите, картины стоят здесь, позади меня. Перед нами семь полотен, написанных в характерной манере одного из самых значимых художников нашего века, в манере художника, чье имя — справедливо или нет — стало синонимом абстрактного искусства. Однако, прежде чем мы приступим к анализу этих картин, полагаю, будет полезно вспомнить, что говорил о своих произведениях сам Мондриан: «Среди всех возможных направлений, — утверждает художник, — может быть только два основных: горизонталь и вертикаль. Среди всех возможных оттенков есть только три основных цвета: белый, серый и черный».

Свой путь к подобной живописи, художник описывает следующим образом:

В моих ранних картинах пространство было лишь фоном. Я начал с того, что тщательно разграничил форму: вертикали и горизонтали стали прямоугольниками. Они все еще воспринимались как отделенные от фона фигуры, и цвет их по-прежнему не был чистым. Чувствуя нехватку единства, я сдвинул прямоугольники теснее; пространство стало белым, черным или серым; фигуры стали красными, синими или желтыми. Объединение прямоугольников соотносилось с распространением вертикалей и горизонталей на все пространство композиции. Было очевидно, что прямоугольники, как и любые отдельные фигуры, выделялись, и поэтому необходимо было нейтрализовать их с помощью композиции.

Так или иначе, прямоугольники никогда не являются конечной целью, они логически вытекают из ограничивающих их линий, продолжающихся в пространстве; они спонтанно возникают из пересечения вертикалей и горизонталей. В противном случае прямоугольники, если их изображать отдельно, без других фигур, не воспринимаются как самостоятельные фигуры, потому что именно контраст с другими фигурами и устанавливает различия. Позднее, для того чтобы устранить акцент на рисунке и прямоугольниках, я убрал цвет и акцентировал контурные линии, заставив их пересекаться. Не только рисунок был изгнан и отменен, но и связи стали более активными. В результате картины стали экспрессивнее и динамичнее. На этом примере я снова понял, насколько важно уйти от отдельных фигур, которые являются только первым шагом к универсальной конструкции. Если продолжить процесс абстрагирования, благодаря чему начинают превалировать большие квадраты, можно отметить две тенденции, которые достигают полного завершения: первая — это гармоничное разделение поверхности, происходящее за счет сведения всей поверхности к двум лаконичным образам (квадратам, горизонтальным и вертикальным прямоугольникам), возникающим как продолжение вспомогательных линий; вторая — это возрастающее значение линий как главного элемента картины. Это подчеркивает ведущую и конструктивную роль линии, ее функция больше не сводится к очерчиванию геометрического образа, который отныне не замкнут, а обнаруживается в виде обширных открытых участков. И хотя фон является негативным, он снова приобретает значение: почти всегда он будет равномерно белым или серым, будучи в хроматическом отношении определением пространства.

Вот что Мондриан говорит о собственных картинах. На первый взгляд может показаться, что к этому объяснению нечего добавить. Но так ли это?

Первое, что может показаться чрезвычайно странным, — само присутствие этих работ. Вы наверняка захотите спросить: как так получилось, что работы Мондриана висят в этом лекционном зале? Как вообще возможно, что столько картин Мондриана собрано в одном месте в этом городе? Я уверен, что большинству из вас это кажется почти невероятным. Но даже если на мгновенье мы поверим, что каким-то чудом стало возможно заполучить оригинальные работы Мондриана специально для этого мероприятия, очень скоро нас поставят в тупик факты, с которыми мы столкнемся в самих картинах. Если вы внимательно посмотрите на них, то заметите, что они действительно подписаны Мондрианом, но сама датировка кажется по меньшей мере странной. На этих картинах стоят следующие даты: ’63, ’79, ’83, ’86, ’92, ’96. А это значит, что самая ранняя из них была создана в 1963 году!

Что же теперь?! Поскольку мы знаем, что Мондриан родился в 1872 и умер в 1944 году, мы можем просто решить, что перед нами не оригинальные произведения. Даже если мы предположим, что по каким-то неизвестным причинам автор сам датировал эти картины будущим числом, научное исследование сможет подтвердить, что они созданы после смерти художника. Тогда можно заключить, что картины, которые находятся перед нами, не могут быть написаны Питом Мондрианом. Тут возникает новый вопрос: кто же является настоящим автором этих произведений? Можно предположить, к примеру, что это оригинальные картины, написанные в манере Мондриана каким-нибудь неизвестным нам современным художником. Но если вы обратитесь к литературе, то обнаружите — и тут вы можете поверить мне на слово, — что каждая из этих работ представляет собой более или менее точную копию оригинала Мондриана. Например, вот эти две являются копиями картин, хранящихся в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Таким образом, мы с уверенностью можем утверждать, что перед нами копии картин Мондриана, созданные неизвестным автором. Но мы не должны отбрасывать возможность, что эти копии могли быть созданы несколькими авторами. Принимая во внимание тот факт, что на картинах стоят только инициалы Мондриана и нет никакой другой информации, которая могла бы указать на настоящего автора, мы можем заключить, что ответ на вопрос, кто автор этих копий, нам неизвестен. Если у нас нет возможности определить, кто их создал, можем ли мы по крайней мере получить ответ на вопрос, когда появились эти картины?

Мы убедились, что подпись на этих картинах не обязательно указывает на настоящего автора, поэтому и указанные на них годы не обязательно должны обозначать реальную дату создания. Если 1963 или 1979 год еще могут казаться возможными датами создания, то что можно сказать об этих двух картинах — 1992 и 1996 года?! Я даже не знаю, как правильно говорить о них: они были созданы в 1996 году или, может быть, они будут созданы в 1996 году? В данный момент уже совершенно очевидно, что проставленные на этих картинах даты не дают никаких достоверных сведений о времени их создания. Таким образом, у нас нет ответа и на вопрос, когда эти картины были созданы.

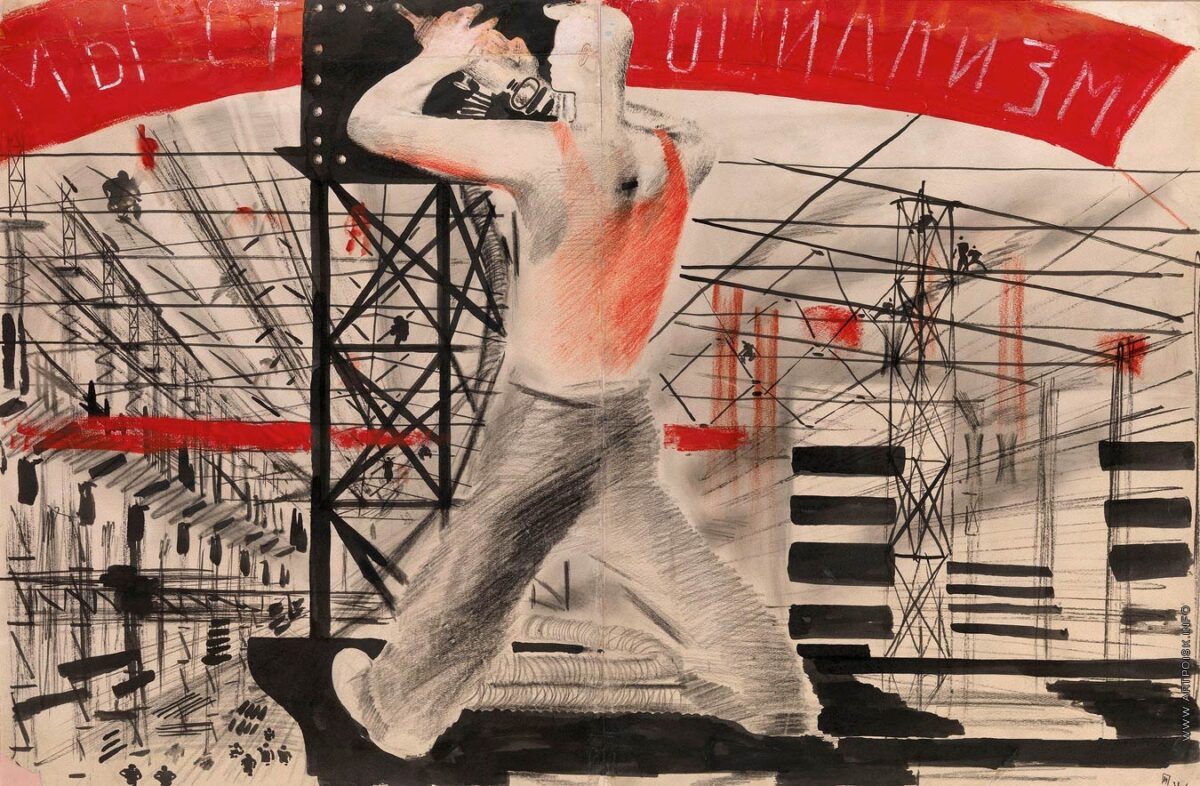

Если мы не знаем, кто и когда создал эти работы, то, может быть, мы смогли бы найти удовлетворительный ответ на вопрос, зачем они были созданы? Действительно, зачем их создали? Мы уже знаем со всей определенностью, что сам Мондриан их не писал. С другой стороны, нам известно, что они аналогичны картинам, написанным им при жизни. Это означает, что перед нами своего рода копии. Но зачем кому-то копировать Мондриана? Копирование, как известно, не чуждо художественной традиции. Копирование работ великих мастеров, вошедших в историю искусства, нередко становилось для художников и студентов-живописцев способом совершенствования своих ремесленных навыков. В ХIX веке, например, копирование входило в учебный план Парижской академии художеств. Студенты регулярно отправлялись в Лувр, где обучались мастерству живописи, копируя шедевры. Я уверен, что и сегодня некоторым из вас случалось видеть в том или ином музее художника, стоящего перед шедевром за своим мольбертом с палитрой в руках и пытающегося хотя бы приблизиться к недостижимому образцу.

даже если на мгновенье мы поверим, что каким-то чудом стало возможно заполучить оригинальные работы мондриана специально для этого мероприятия, очень скоро нас поставят в тупик факты, с которыми мы столкнемся в самих картинах. <...> на этих картинах стоят следующие даты: ’63, ’79, ’83, ’86, ’92, ’96. а это значит, что самая ранняя из них была создана в 1963 году!

Копирование великих мастеров живописи еще можно как-то понять, но неужели кто-нибудь поверит, что можно обрести художественные навыки, копируя эти композиции Мондриана? Вряд ли это возможно. Не говоря уж о том, что если внимательнее присмотреться к этим копиям, то можно заметить, что они не блещут художественным совершенством. Это не значит, конечно, что какой-нибудь не очень умелый художник, если не сказать дилетант, не мог попрактиковаться в технике живописи, копируя Мондриана, но я сомневаюсь, что в этих картинах заметен хоть какой-нибудь прогресс. Из этого следует, что либо их автор полностью бездарен, либо причину появления этих работ следует искать в чем-то ином. Хотя не стоит полностью исключать и первое предположение, но на данный момент мы допустим, что достижение художественного совершенства не является причиной создания этих произведений. Я полагаю, что понятной для всех причиной копировать Мондриана является желание создать подделку. Ясно, зачем это делать. Картины Мондриана сегодня приобрели такую ценность, что продать кому-нибудь копию вместо оригинала кажется отличной идеей. Однако, как хорошо известно, копии, созданные с целью фальсификации, очень трудно распознать с помощь поверхностного анализа, и очевидно, что на основе одних только дат на этих полотнах мы можем смело отбросить такую вероятность. К тому же мы выяснили, что это не настолько идеальные копии, чтобы служить подделками — даже без неправильной датировки.

Итак, если эти картины были написаны не с целью упражнения в художественном ремесле и не с целью фальсификации, в чем может заключаться настоящая причина их создания? Копирование картин вроде картин Мондриана без намерения скрыть, что созданные работы являются копиями, кажется совершенно бессмысленным. Особенно потому, что, как мы знаем, в современном искусстве умение копировать до настоящего момента не слишком ценилось. Современное искусство требовало оригинальности, аутентичности, творческого подхода…

Быть современным художником — значит быть новым, неповторимым, непохожим на остальных. А копирование подразумевает ровно противоположное. Сегодня сказать о каком-нибудь художнике, что он хотя бы немного напоминает другого, равносильно оскорблению, не говоря уже об обвинении в непосредственном копировании. И это совершенно понятно. Копирование фактически представляет собой в высшей степени нетворческую процедуру. Во-первых, картина, выбранная в качестве образца, уже существует. Затем, с учетом возможностей копииста, формальные характеристики этого образца повторяются. В результате мы получаем картину, которая будет считаться копией, тогда как образец, в соответствии с которым она была создана, — оригиналом. Для картин вроде тех, что создавал Мондриан, это не такая большая проблема. Но зачем же тогда эти картины были созданы? Не кажется ли вам крайне нелогичным делать копии таких незамысловатых картин, к тому же такого широко известного художника, как Мондриан? Если бы спросили меня, мой ответ был бы утвердительным. Да, нелогично даже думать о том, чтобы копировать Мондриана. Но что это нам дает?

Кажется, мы зашли в тупик. Мы исчерпали причины, исчерпали варианты понимания. Я не знаю, что осмысленного можно сказать о результатах такого бессмысленного поступка… Или это все же возможно? Нельзя ли предположить, к примеру, что сама эта бессмыслица, это полное отсутствие смысла и составляет тот смысл, который стоит за созданием этих картин? Но тут я могу спросить себя: а что это дает? И что в таком случае мы можем сказать об этих картинах? Давайте представим себе на минутку, в качестве упражнения, что они и в самом деле созданы ради бессмыслицы. Какими могут быть последствия?

Возьмем, например, эту картину. Это копия работы Мондриана, которая находится в Музее современного искусства в Нью-Йорке. На нее можно посмотреть в любой день, когда музей открыт. Я уверен, что многие из тех, кому посчастливилось ее видеть, заметили, что она значительно отличается от большинства работ, представленных в этом музее.

Теперь давайте представим, что эта копия выставлена в том же музее, но только в зале, относящемся к периоду, когда эти картины были впервые выставлены, — так как мы уже выяснили, что не можем полагаться на их датировку. Это означает, что данная картина будет выставлена вместе с работами, которые были представлены публике в 1980-е годы.

Итак, в один прекрасный солнечный день мы отправляемся в MoMA. Если этот день не вторник и мы пришли в часы работы музея, то у нас почти наверняка есть шанс осмотреть его богатую коллекцию: от первых ростков современного искусства и до настоящего момента. Среди прочего мы увидим там работы великих современных художников: Поля Сезанна, Анри Матисса, Пабло Пикассо — и, конечно же, не пройдем мимо нашего Мондриана. И вот, преисполненные любопытства, мы (идя сквозь залы несуществующей — по крайней мере в этом музее — выставки) продолжим следить за яркими событиями и волнующими переменами в современном искусстве последних десятилетий. Охваченные энтузиазмом, мы и не заметим, как доберемся до зала с произведениями художников 1980-х годов. Но тут нам внезапно кажется, что нечто похожее мы уже видели.

Полагая, что это какая-то ошибка, мы гоним прочь саму мысль, что уже видели картину, на которую смотрим сейчас. Мы решаем, что картина только кажется нам похожей. Пребывая в сомнениях, мы подходим к ней поближе и выясняем, что это Мондриан! Мы трем глаза в недоумении и смотрим снова. Но это действительно Мондриан! Перед нами та же самая картина, которую мы видели несколько залов — то есть несколько десятилетий — назад. Озадаченные, не доверяя своим глазам, мы спешно возвращаемся назад проверить — и как бы мы ни сомневались в своем восприятии, мы видим, что настоящий Мондриан преспокойно висит в своем зале, надежно связанный со своей эпохой.

Все еще пребывая в замешательстве, с холодком в сердце, больше не чувствуя себя столь же счастливыми, как прежде, мы возвращаемся, слегка замедлив шаг, движемся вперед по хронологии и покорно принимаем тот факт, что второй Мондриан все еще здесь. В этот момент мы чувствуем, что земля уходит из-под ног. Мы бросаем взгляд на стену… и она тоже начинает ходить ходуном. В голове мелькает: землетрясение! Мы понимаем, что наша прекрасная доктрина истории, перемен, прогресса потрясена до основания и медленно, но верно рушится. С ужасом мы наблюдаем, как картины, скульптуры и все шедевры нашей цивилизации с грохотом ниспровергаются вслед за доктриной. Но что происходит с нашей картиной? Что со второй картиной Мондриана? Она абсолютна спокойна. Она почти парит в своем несуществующем месте, как будто происходящее вокруг ее никак не касается.

Таким может быть результат столь бессмысленного дела, как копирование Мондриана. Но вскоре мы увидим, что это еще не все. Однако давайте продолжим рассказ. Давайте предположим, что благодаря случайности мы пережили это катастрофическое землетрясение, а благодаря еще большей случайности мы сохранили те самые две картины, которые нас прежде всего интересуют. Я уверен, вы догадываетесь о каких картинах идет речь! Конечно, о настоящем, подлинном Мондриане и о его теперь уже легендарной копии. Мы достали оригинал из руин, стряхнули пыль и штукатурку, затем взяли копию, которую по известным причинам даже не пришлось очищать, унесли их домой и повесили в своей скромной комнатушке, одну рядом с другой. Находясь в шоке от произошедших драматичных событий, мы сварили себе кофе, уселись на полу, зажгли сигарету и, проигрывая в голове все, что произошло, машинально и почти рассеяно обратили взгляд на стену, где висят картины. И там, в этой полупустой и полутемной комнате на прежде белой стене будут висеть два Мондриана: оригинал и копия.

нельзя ли предположить, к примеру, что сама эта бессмыслица, это полное отсутствие смысла и составляет тот смысл, который стоит за созданием этих картин? но тут я могу спросить себя: а что это дает? и что в таком случае мы можем сказать об этих картинах?

Нас не удивит их сходство. Формально это одна и та же картина. Но мы знаем, что оригиналом является только одна из них. Вторая — ее копия. Оригинал был написан Мондрианом. Картина стала результатом его исследования проблем пространства, рисунка, вертикалей, горизонталей, основных цветов, серого… черного… желтого… красного… Все это отражено в картине. Теперь посмотрим на копию — все так же, как в оригинале. Те же цвета, та же структура…

Однако мы можем с уверенностью заявить, что неизвестного автора копии не интересовали горизонтали, вертикали, цвета и фон, когда он создавал эту картину. Он просто по неизвестным нам причинам делал копию. Мы допускаем, что единственный смысл создавать эту картину — в бессмысленности такого занятия, как копирование Мондриана. Следовательно, пусть перед нами висят две одинаковые картины, но за ними стоят две совершенно разные идеи. Если в оригинальной картине мы можем увидеть эту идею, то в копии — нет, в копии мы видим только Мондриана! Это значит, что копия заключает в себе как идею своего образца, так и собственную идею — идею копирования. Парадоксально, но факт: копия действительно оказывается более многоуровневой и имеет более сложный смысл, чем оригинал! И представьте себе, при этом она не отличается от оригинала.

Сбитые с толку всеми этими рассуждениями, вы даже не замечаете, как прошло время: сигарета давно прогорела, кофе остыл, а вы к ним и не притронулись. Это просто невероятно, насколько две одинаковые картины могут на самом деле быть разными. Но и это еще не все. Давайте теперь вернемся в наш лекционный зал и посмотрим на эти две картины.

Одна — это копия картины Мондриана из Музея современного искусства, о которой до сих пор шла речь. А эта? Вы скажете, что и она является копией картины Мондриана из MoMA. Возможно, да, а возможно, и нет. Мы не знаем, принадлежат ли обе копии одному автору. Может быть, их сделали два разных автора. Если так, то как они соотносятся друг с другом? И в каком отношении находятся к оригиналу? А что, если это отношение разное? Если, скажем, второй автор сделал копию работы первого автора. Сделал копию копии. Как они, эти копии, в таком случае соотносятся? И как относится вторая копия к изначальному образцу? Честно говоря, я порядком запутался во этих всех вопросах. Даже те так называемые ответы, к которым мы пришли во время нашей лекции, являются всего лишь условными ответами, поскольку основываются не на фактах, а на предположениях. Единственными реальными фактами являются картины перед нами. Вроде бы такие простые картины, но они ставят такие сложные вопросы. До сих пор мы не выяснили, кто их автор, когда они были созданы и каково их значение. У них нет ни координат времени, ни координат принадлежности, ни координат значения. Они просто находятся здесь, и единственным вразумительным смыслом их существования, который мы можем принять с уверенностью, являются сами эти вопросы.

Можем ли мы представить себе, что обо всем этом сказал бы старый добрый Мондриан?

Вместо «сложного понимания искусства как отражения неопределенности человеческой души» Мондриан говорил о новом пластическом искусстве так: «Его отличает уверенность, которая не ставит вопросов, но предлагает ответы. Человеческое сознание однозначно отрицает бессознательное и выражает себя в искусстве так, чтобы создать равновесие, тем самым устраняя все вопросы».