Среди многообразия современного искусства посетители Венецианской биеннале имели возможность в рамках выставки «Озарения» увидеть три картины одного из старых мастеров — Тинторетто. Среди представленных в Выставочном дворце картин была и «Тайная вечеря» 1594 года. Картину просто взяли из находящейся неподалеку церкви Сан-Джорджо Маджоре и перенесли через канал в Венецианские сады — из религиозного мира в светский. Несколько лет назад в газете The New York Times в разделе путевых заметок была опубликована фотография священника, который молится перед другой «Тайной вечерей» Тинторетто в парижской церкви Святого Франциска Ксаверия. Недавно эту картину также временно переносили из церкви в Зал Наполеона в Лувре для выставки 2009 года «Тициан, Тинторетто, Веронезе: соперничество в ренессансной Венеции». Как показывают эти два события, сегодня нередко можно увидеть, как тот или иной религиозный артефакт, в данном случае картина на религиозную тему, временно десакрализуется, а спустя некоторое время ее возвращают назад в церковь, где она восстанавливает свои священные свойства.

Мы не придаем особого значения тому, насколько такое перемещение меняет смысл артефакта. Вы, должно быть, обращали внимание, что сегодня никто не молится перед религиозными изображениями в музее или галерее — даже монахини; при этом вполне привычно видеть священника, который молится у той же «Тайной вечери», если она висит в церкви Святого Франциска Ксаверия. Как известно, изначально именно церковь была местом назначения этой картины на религиозный сюжет; специально для церкви она и создавалась. Ценность этой картины заключается в том, что она изображает героев христианского нарратива, представленного в Новом Завете — Иисуса и апостолов, — а также само событие, именуемое Тайной вечерей. Личность художника, в данном случае Тинторетто, для этого нарратива случайна и малозначима. Он был просто посредником на службе у Бога, исполнителем его воли. Но когда картину выставили в музее, ее роль полностью изменилась. Теперь главными героями «музейного нарратива», то есть истории искусства, стали художник Тинторетто и его картина «Тайная вечеря», а Иисус и апостолы отошли на второй план, почти утратив свое значение. Произошло это просто потому, что для истории искусства эти герои второстепенны. И теперь картина имеет два разных смысла. Она играет две очень разные роли в двух очень разных нарративах. У нее есть внутренний, религиозный нарратив (Новый Завет) и внешний, секулярный «метанарратив» (история искусства). Изначально картина имела только религиозный смысл, потом она приобрела и светский. Мы можем спросить себя: как это возможно? Как тот или иной предмет может так легко перемещаться из одного места в другое, из одного нарратива в другой, полностью меняя свой смысл?

Для того чтобы дать ответ на этот вопрос, нам следует вернуться на пять столетий назад в Рим. Когда кардинал Джулиано делла Ровере стал папой Юлием II, он привез с собой в Ватикан скульптурное изображение Аполлона и поставил его в ватиканском саду Бельведер. Однажды, в 1506 году, до папы дошла весть, что при раскопках нашли необычную статую, и он немедленно отправил на место работ Да Сангалло и Микеланджело. Да Сангалло тотчас же узнал в статуе жреца Лаокоона и его сыновей, о которых писал Плиний, несчастных героев мифической Трои. Вскоре в саду в специальных нишах, созданных в садовых стенах, обрели место еще несколько статуй, среди которых были Нил и Тибр, Аполлон, Лаокоон, Венера, Клеопатра, знаменитый торс, позже названный Бельведерским… Так в самом сердце христианского города внезапно стал возникать образ совершенно иного мира, образ, который будет оказывать глубочайшее влияние на весь западный универсум на протяжении многих поколений. Появление коллекции статуй из далекого прошлого, которая расположилась в идиллическом Ватиканском саду, позже названном Belvedere Romanum, знаменовало рождение «античности». А поскольку это событие было отражением нового мира, который не был христианским, оно вместе с тем знаменовало и рождение «современности». И некоторое время античность и современность счастливо уживались вместе в этом волшебном, прекрасном саду, открывая возможность выйти за пределы христианской вселенной.

Статуи, которые до того казались незаметными в хаосе городского пейзажа, теперь, будучи выставлены вместе, стали «эстетическими объектами», и почитатели восхищались именно их красотой. Для чего они были сделаны, какую роль играли в прошлом, в какие нарративы были включены — все это не имело почти никакого значения. Говоря современным языком, мы можем назвать эти статуи первыми реди-мейдами и, в сущности, первыми предметами искусства, а Бельведер можно понимать как первый художественный музей, а также, в тот краткий период времени, еще и как первый музей современного искусства. Можно заметить непосредственное влияние этих скульптур на таких художников той эпохи, как Рафаэль, Тициан и Микеланджело. Постепенно это новое осмысление античности превратилось в современность, а сама античность стала отождествляться с далеким прошлым. Эти статуи сделались новыми, нехристианскими персонажами современного нарратива о далеком прошлом, которое мы называем древним Римом. Получив возможность выйти за пределы христианского нарратива, люди того времени смогли приблизительно вычленить трехчастную конструкцию, которая стала основанием светского нарратива, именуемого историей: Рим — христианство — современность (сегодня мы называем это время Ренессансом). Итогом наблюдений Иоганна Иоахима Винкельмана, посвященных раскопкам Помпей и Геркуланума, и его интерпретации греческого искусства стало то, что мифическая древняя Греция обернулась реальностью и была добавлена в схему перед Римом, а с другого конца к тому моменту современность уже перешла в эпоху барокко. Наполеоновская кампания в Египте позволила включить в хронологию эту древнюю африканскую цивилизацию, поставив ее перед Грецией, а с противоположного конца уже наступала эпоха неоклассицизма. Наконец, в ХХ веке возникли еще две главы: мы отступили еще на шаг назад от Египта, в доисторическую эпоху, а с другого конца добавился модернизм — и тем самым история и история искусства в том виде, в каком мы их знаем, получили свое окончательное завершение. Доисторическая эпоха последовательно сменялась Египтом, Грецией, Римом, христианством, Ренессансом, эпохой барокко, неоклассицизмом, а в конце следовал модернизм. История была выстроена согласно этой временной линии и, по мере совершенствования методов идентификации и датировки артефактов, становилась все более точной; все чаще исследователи выявляли копии и отделяли их от оригиналов.

Введение в эту историю отдельных персонажей восходит к Джорджо Вазари и его книге 1550 года «Жизнеописания прославленных живописцев, скульпторов и архитекторов», которая начиналась с первых мастеров, Чимабуэ и Джотто, и венчалась Леонардо да Винчи, Рафаэлем и Микеланджело. К началу XIX века понятие уникальной личности «художника» утвердилось окончательно, и Александр Ленуар в своем труде 1821 года «Научные наблюдения и критика гениальности и основные произведения живописцев и других самых известных художников античности, Средневековья и современности» описывал Микеланджело как «гения оригинального и уникального». Живописец или скульптор больше не был ремесленником, он был уникальной и исключительно одаренной личностью, почти подобным Богу творцом — он был художником. И создаваемый им артефакт, произведение искусства, превратился в шедевр — тоже уникальный и оригинальный род предметов. Но что такое произведение искусства? Артефакт со специфическими, имплицитно присущими ему и уникальными качествами, которые мы соотносим с искусством? Или особый продукт, созданный исключительным человеком, художником? Или же некий предмет, который становится искусством только тогда, когда помещен в определенное поле, имя которому художественный контекст? Связан ли он с ремеслом и в какой степени?

появление коллекции статуй из далекого прошлого, которая расположилась в идиллическом ватиканском саду, позже названном belvedere romanum, знаменовало рождение «античности». а поскольку это событие было отражением нового мира, который не был христианским, оно вместе с тем знаменовало и рождение «современности».

Во времена Людовика XIV живопись и скульптура оставались частью системы гильдий, куда они вошли еще в Средние века. Помимо тематики, особую ценность живописи и скульптуре (как и любым созданным вручную изделиям) придавало мастерство исполнения. Гильдии стремились поддерживать высокие стандарты качества, поэтому именно они выдавали разрешения на ввоз картин и скульптур из-за границы — даже королю. По инициативе вернувшегося из Рима художника Шарля Лебрена 27 января 1648 года Государственный совет при десятилетнем французском короле публикует свое «Решение», согласно которому живопись и скульптура были провозглашены «свободными искусствами» и выведены из-под контроля гильдий. Вследствие этого из одной категории с предметами мебели и оружием они перешли в ту же категорию, что и астрономия, музыка, арифметика и грамматика. Последние считались не связанными с физическим трудом занятиями, требующими индивидуального подхода и не подпадающими под систему гильдий, и поэтому не могли подчиняться каким-либо производственным стандартам.

С тех пор живопись стали считать результатом умственной деятельности, подобно поэзии; в ней перестали ценить мастерство и умение — и вместо «безграмотного ремесленника» появляется концепция «ученого художника». Какое-то время последствия этого решения были не слишком ощутимы и члены Академии по-прежнему строго придерживались высоких ремесленнических стандартов. Но, несмотря на то что эти высокие стандарты сохранялись весь XVIII век, до и после Великой французской революции, упор на строгие критерии качества в живописи постепенно ослабевал. Этому способствовало и некоммерческое искусство, сложившееся вокруг ежегодных Салонов, которые организовывались по инициативе министра Кольбера. В первой половине XIX века некоторые художники, такие как Эжен Делакруа, открыли направления, которые позже подхватят импрессионисты (Клод Моне) и постимпрессионисты (Поль Сезанн), указавшие путь Пабло Пикассо, а далее Казимиру Малевичу и Марселю Дюшану. Очень трудно представить себе, чтобы работы этих художников могли появиться в рамках системы гильдий. Со времени решения Государственного совета при Людовике XIV живопись и скульптура постепенно превращались из ремесла в невербальную, интеллектуальную, рефлективную и даже в некотором роде философскую деятельность, что создало ситуацию, когда даже найденный объект, или «реди-мейд», мог считаться искусством. Можно отметить некоторое сходство между писсуаром, который Дюшан принес на выставку и сделал «Фонтаном» (1917), и статуей полуобнаженного юноши с отколотыми руками, которая оказалась в Бельведере и называется теперь Аполлоном Бельведерским. В обоих случаях некогда созданный предмет перенесли из одного контекста в другой, где он обрел новый смысл, превратившись в предмет искусства. Оба предмета имели изначальное назначение, причину создания: писсуар должен был быть установлен в одном из общественных туалетов, а статуя юноши, по всей видимости, помещалась в каком-нибудь храме или на площади.

Помимо истории искусства и художественных выставок, еще одной важной институцией, которая определяет то, что мы называем «художественной сценой», является музей. Происхождение художественного музея можно вести от уже упомянутого Бельведера, коллекции статуй, собранной исключительно из-за их красоты и выставленной в садах Ватикана. Как я уже сказал, мы можем считать Тибр, Нил, Бельведерский торс, Клеопатру, Аполлона и Лаокоона первыми произведениями искусства. Безусловно, это была не единственная коллекция древних статуй в то время, но именно она, по всей видимости, наиболее сильно — как прямо, так и косвенно — повлияла на весь художественный мир. Она стала ядром Музея Пио-Клементино, основанного в XVIII веке, а в начале XIX века даже находилась некоторое время в Музее Наполеона (Лувр). Сегодня эта коллекция привлекает туристов в Музеи Ватикана. Еще одним истоком музейной институции были возникшие в XVI веке «кабинеты редкостей», где выставлялись различные необычные предметы — как природные объекты, так и вещи, созданные человеком, — а также коллекции живописи. Примером может послужить галерея Уффици. Музеем, соединившим коллекции статуй и картин в единый общий нарратив, стал Лувр, который был открыт для публики после Французской революции. В нем хранились и некоторые экспонаты, рассказывающие об истории Франции,— во время революции они были изгнаны из публичных пространств, но Александр Ленуар спас их, разместив сначала в Музее французских монументов.

Во время Наполеоновских войн многие ценности, включая скульптуры Бельведера, были вывезены из захваченных европейских городов и выставлены в Лувре. Инициатором этого предприятия был Виван-Денон, эрудит и коллекционер, всегда входивший в город среди первых — со списком выдающихся произведений искусства. Он находил, конфисковывал, упаковывал их и отправлял в Лувр, за что и получил прозвище «упаковщик». Именно его император назначил первым директором Музея Наполеона. Будучи первым, кто собрал в одном месте все эти сокровища, охватывающие века и цивилизации, Денон должен был придумать, как и согласно каким правилам представить их публике. Поразмыслив, он решил выставить их в хронологическом порядке, разделив по национальным школам. Эти правила не только определили стандарт для всех музеев, которые появлялись на протяжении XIX века, но и позволили создать единый нарратив истории искусств. Художественные музеи стали, в сущности, kunsthistorische музеями — музеями истории искусств. Все артефакты, которые когда-то создавались с иными целями, теперь помещались в музейные коллекции, обретая новый смысл и превращаясь в произведения искусства. Таким образом, работы, подобные картинам Тинторетто, имели два уровня смысла: один определялся религией — Новым Заветом, а другой светским началом — историей искусств.

Поскольку история искусства должна быть объективным рассказом о прошлом, все прошлое становится в некотором роде колонизированной историей. Позже музеи стали включать и артефакты других культур: сначала они вошли в этнографические коллекции, а затем и в художественные музеи, тоже став произведениями искусства. Музей, будучи воплощенной историей искусства, стал инструментом этой колонизации. Именно тогда окончательно сформировались понятия «произведение искусства» и «художник», а также само понятие «искусства». С этого момента артефакты, которые создавались в рамках системы художественного музея, могли «играть роль» только в нарративе истории искусств, и в связи с этим у них мог быть только один смысл — смысл произведения искусства. В какой-то степени настоящими произведениями искусства нам следует считать только те артефакты, которые были созданы после появления художественных музеев.

во время наполеоновских войн многие ценности, включая скульптуры бельведера, были вывезены из захваченных европейских городов и выставлены в лувре. инициатором этого предприятия был виван-денон, эрудит и коллекционер, всегда входивший в город среди первых — со списком выдающихся произведений искусства. он находил, конфисковывал, упаковывал их и отправлял в лувр, за что и получил прозвище «упаковщик».

Спустя пятьдесят лет после открытия Лувра в рамках парижской Всемирной выставки 1855 года была создана Международная художественная выставка. Она стала первой международной выставкой современного искусства и была организована по национальным павильонам. Теперь и настоящее, а не только прошлое подверглось упорядочению по национальным школам. Французский павильон включал картины Жан-Огюст-Доминика Энгра и Делакруа, а бунтарь Густав Курбе построил свой собственный павильон, сделав выбор в пользу индивидуализма.

Концепция международных выставок, где искусство разделялось по странам, оставалась общепринятой на протяжении всего XIX века, пока в 1895 году эти выставки не превратились в регулярную, проходящую раз в два года международную выставку искусства, известную как Венецианская биеннале. Вначале вся выставка умещалась в одном павильоне, позже названном «Италией», а к 1924 году наряду с основным появилось несколько отдельных национальных павильонов. Однако первые признаки перемен были заметны уже в 1913 году на Международной выставке современного искусства в Нью-Йорке, или Арсенальной выставке. В выставочном каталоге можно увидеть, что художники не распределены по странам, а указаны как отдельные авторы. Это была первая ласточка другого типа интернационализма, который характерен для второй половины ХХ века, — не того, который выражается через перечисление национальностей, а интернационализма отдельных художников. В середине ХХ века в этом будет заключаться главное различие между Венецианской биеннале и «Документой».

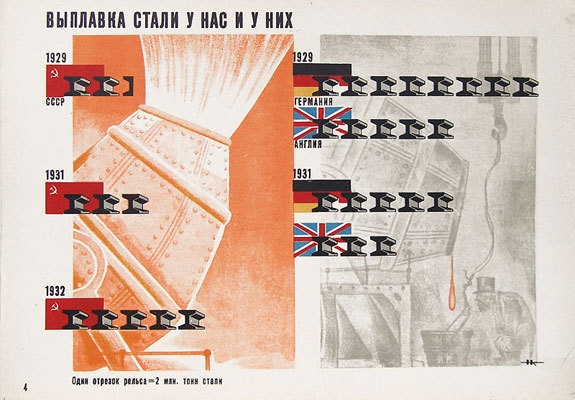

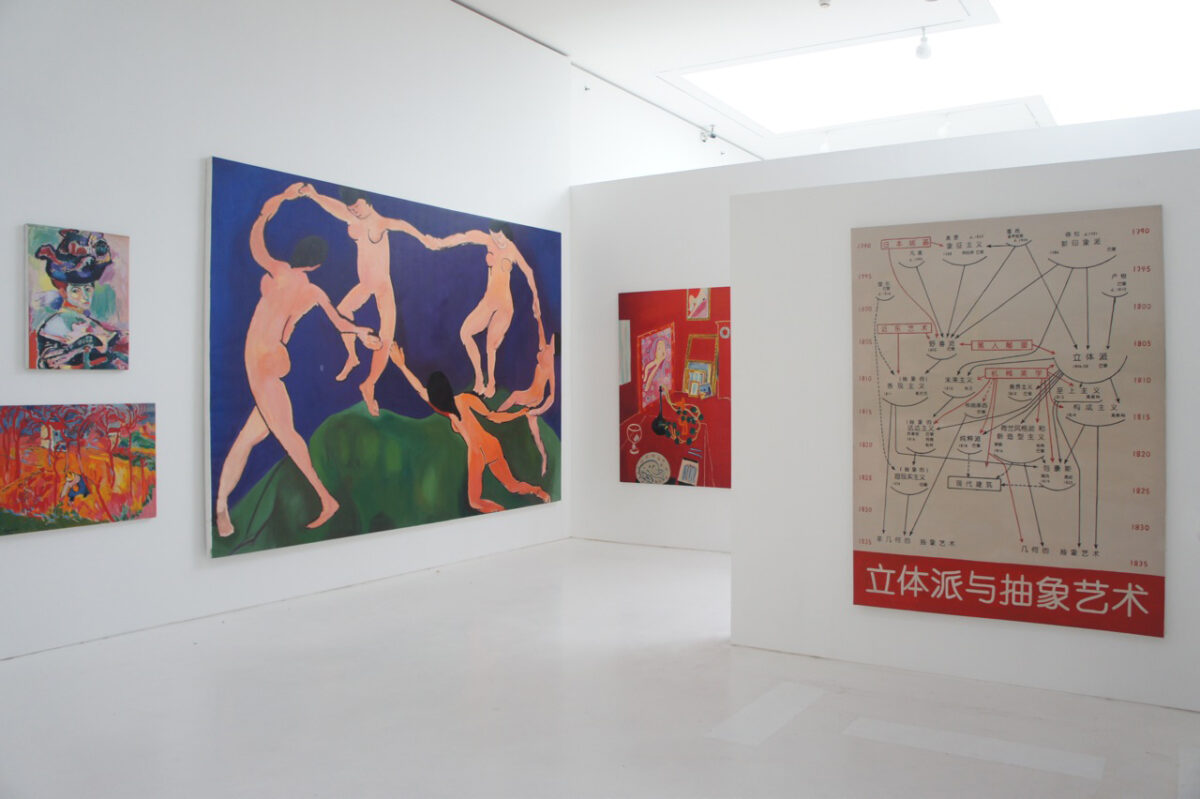

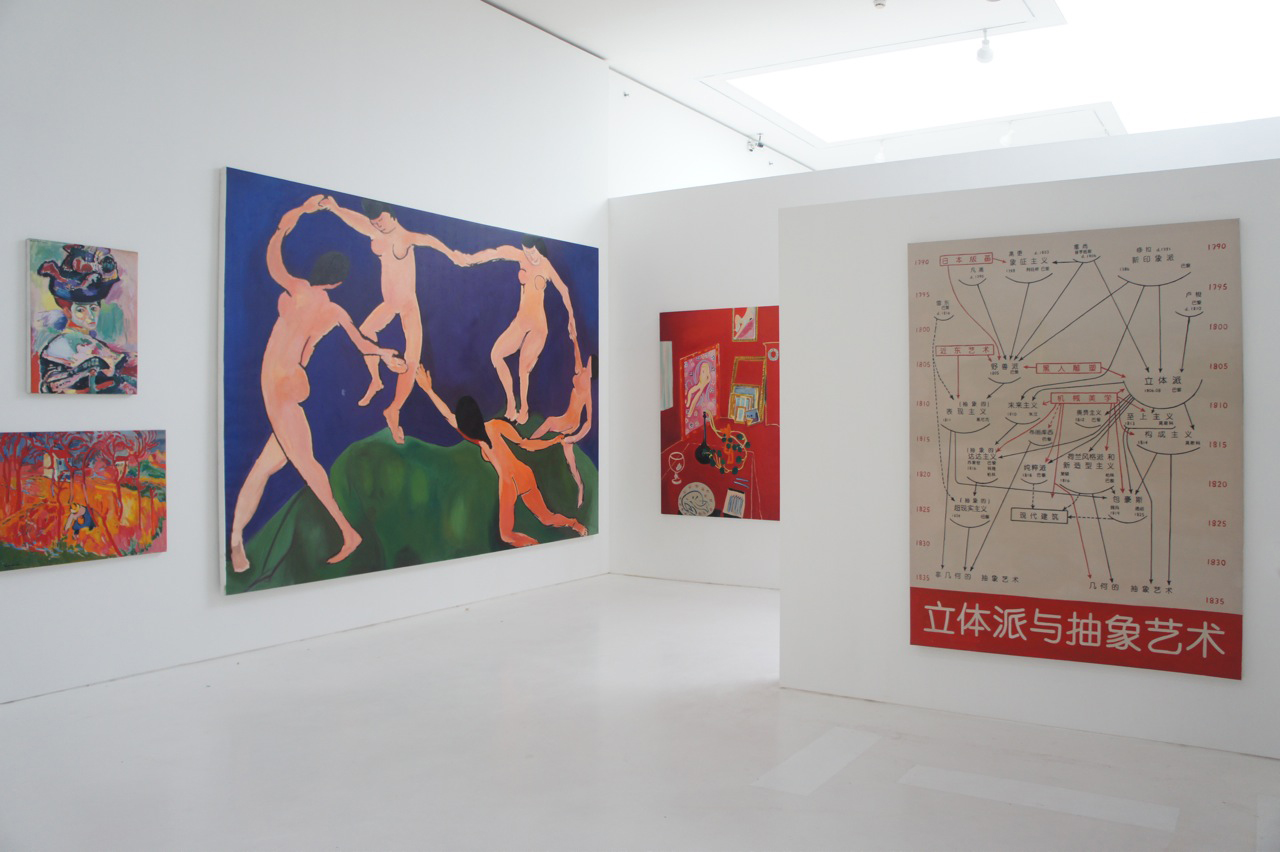

Музей современного искусства открылся в Нью-Йорке в 1929 году выставкой предоставленных другими музеями произведений четырех постимпрессионистов. В течение нескольких лет музеем он был только на бумаге: у него не было своей коллекции и размещался он в арендованном пространстве из пяти комнат. Ко всему прочему, само его название звучало как оксюморон («музей» — и «современное»). Поначалу он был скорее кунстхалле, и его первая более-менее постоянная концепция, разработанная директором Альфредом Барром, получила название «временной торпеды». Согласно предложенной схеме, Музей современного искусства должен был охватывать пятидесятилетний временной отрезок, «сдвигающийся» во времени. Это значит, что те произведения из музейного фонда, которые становились старше пятидесяти лет, должны были передаваться музею Метрополитен. Предполагалось, что это будет своего рода повторение модели Люксембургского музея и Лувра, установившейся в середине XIX века. Однако через несколько лет на обложке каталога выставки 1936 года «Кубизм и абстракционизм» появляется уже совсем другая схема. Она схематично представляет первые три десятилетия современного искусства ХХ века в виде генеалогического древа, организованного по хронологии и по «интернациональным течениям», и однозначно отвергает «национальные школы». Эта выставка также впервые вписала в историю искусства картину «Авиньонские девицы» (1907) — причем, так как оригинал был недоступен, Барр пошел на то, чтобы повесить в самом начале выставки репродукцию. Барр также отвел довольно значимую роль таким художникам, как Малевич и другие представители русско-советского авангарда. Работы этих художников к тому моменту уже исчезли из советских музеев, чему способствовали серия выставок (таких как «Выставка секции капитализма» 1933 года в Третьяковской галерее) и книги (такие как «Советский художественный музей» Алексея Федорова-Давыдова, иллюстрированная видами экспозиции «Выставки буржуазного искусства» 1931 года с висящими разъяснениями вроде «тупик буржуазного искусства», «формализм», «самоотречение»). Каталог «Кубизма и абстракционизма» включал в себя также репродукции «Кабинета абстракции», который в тот самый момент начинали демонтировать в Музее Нижней Саксонии в Ганновере, и нескольких картин, участвовавших в 1937 году в «Выставке дегенеративного искусства» в Мюнхене.

Выставка «Кубизм и абстракционизм» проходила в Нью-Йорке в то самое время, когда в Европе современного искусства уже не было. Есть некоторая ирония в том, что Барр, будучи американцем, создал современный нарратив, основанный исключительно на европейских произведениях искусства, почти как этнограф. После этой выставки и последовавшей за ней «Дада, сюрреализм и фантастическое искусство» создание истории современного на тот момент (середина 1930-х годов) искусства было завершено, и она стала образцом для формирования будущего выставочного нарратива Музея современного искусства. Нарратив выстроен в хронологической последовательности: с фиксированным около 1900 года началом и открытым в бесконечное будущее концом. После Второй мировой войны вся Европа постепенно приняла эту основанную на хронологии и интернациональных течениях историю современного искусства. После того как работы американцев (абстрактных экспрессионистов) были включены в экспозицию выставок «Экспо 1958» в Брюсселе и «Документа 2» (1959) в Касселе, история искусства наконец сформировалась в том виде, в каком мы ее сегодня знаем и в каком она существует до сих пор.

Этот нарратив утверждает интернационализм и индивидуализм, основанный на специфической природе своих элементов — уникальных и оригинальных (что не очень отличается от определения Ленуара); он размещает художников и произведения искусства вдоль временного вектора, устремленного в будущее. Самое главное, что этот нарратив определяет саму природу искусства, он определяет, что есть искусство. Здесь я хотел бы подчеркнуть, что искусство не является какой-то универсальной категорией, достигнутой и воплощенной благодаря труду особо одаренного человека — художника. Не является оно и специфической человеческой деятельностью, пронизывающей все культуры от доисторических времен до сегодняшнего дня: пещерное искусство, греческое искусство, христианское искусство, африканское искусство, китайское искусство, искусство аборигенов, американское искусство и т.д. Искусство, по всей вероятности, является понятием, которое определяется нарративом истории искусства и существует только в границах этого нарратива.

Определенная картина Мондриана считается произведением искусства только в рамках истории искусства и внутри художественного музея. Вне этого контекста это просто раскрашенный красками холст. Сторонний наблюдатель сможет опознать в ней предмет, которым восхищаются и который называют искусством. Те, кто восхищается, и есть «верующие» в историю искусства. Как только мы выходим за пределы истории искусства, произведение искусства становится артефактом определенной культурной традиции. Тот нарратив, который возник в эпоху Просвещения (отделение церкви от государства) и окончательно сформировался в эпоху романтизма (хронология и идея художника-гения), остается догмой до сих пор. Он стал важным этапом развития, возникнув как альтернатива монополизирующей христианской позиции, но и он тоже распространялся как единственно верный и универсальный. Сейчас настал момент задуматься о том, что этот нарратив может быть не единственным.

искусство не является какой-то универсальной категорией, достигнутой и воплощенной благодаря труду особо одаренного человека — художника. Не является оно и специфической человеческой деятельностью, пронизывающей все культуры от доисторических времен до сегодняшнего дня. искусство, по всей вероятности, является понятием, которое определяется нарративом истории искусства и существует только в границах этого нарратива.

Вопрос о том, как выйти за пределы истории искусства, очень непрост, и я не думаю, что сегодня мы способны дать на него однозначный ответ. С одной стороны, у нас есть прецедент: мы видели, как изобретенные пятьсот лет назад в саду Бельведер античность и современность указали возможный выход за пределы христианского нарратива, что позволило создать нарратив исторический. Этот новый нарратив стал возможен только после возникновения новых базовых понятий (хронология, уникальность художника и произведения искусства) и решительно отличался от христианского нарратива, основанного на идее Бога, Бога-Сына, Святого Духа, святых, чудес и т.д. и не выстроенного хронологически. С другой стороны, исторический нарратив не выбросил из памяти христианскую историю, а реконтекстуализировал ее, заняв по отношению к ней позицию наблюдателя. И если базовыми понятиями истории искусства являются хронологическая последовательность, оригинальность и уникальность слагающих ее явлений, то ее метанарратив должен основываться на других понятиях. Начнем с оригинальности. Что такое оригинальная картина? Оказывается, на столь простой вопрос не так легко дать подходящий ответ. Это картина с определенными качествами или характеристиками, которых нет у созданных ранее картин? Или же это подлинная картина, написанная определенным художником? Или что-то еще? Возможно, проще будет начать с понятия копии. Копией является картина, повторяющая формальные признаки другой картины — оригинала. Оригиналом мы восхищаемся и ценим его, копию считаем заурядной и ничего не стоящей из-за того, что она просто копирует оригинал. История искусства состоит из оригиналов. Но что такое копия? Что такое изображение картины? Если «это не трубка», то и копия картины не является тем, что на ней изображено. Мы даже не станем размышлять о смысле копии картины трубки с надписью «Это не трубка», поскольку можем прийти к заключению, что это вовсе не картина. Звучит нелепо, но почему бы и нет? Разве каждая раскрашенная поверхность должна быть картиной?

Однако мы до сих пор не разобрались с простыми композициями Мондриана. Перед нами две копии, и мы не знаем, писал ли их один и тот же художник в одно и то же время. Обе подписаны Мондрианом, но по-разному датированы: одна — ’83, вторая — ’91. Мондриан умер намного раньше указанных дат. Впервые я столкнулся с этими картинами в 1986 году, когда приехал в Марксистский центр в Любляне читать лекцию о копиях Мондриана, на которых стояли подписи художника и, мягко говоря, очень странные даты. Они не только следовали за годом смерти мастера — некоторые из них вообще относились к еще не наступившему будущему (’91, ’93 и ’96). О лекции «Мондриан ’63 – ’96» даже писали в местной прессе. Насколько я помню, я тогда выделил три аспекта рассмотрения копии. Один, связанный с семантикой, я уже назвал. Поскольку оригинал и копия формально идентичны, их различие находится не на уровне смысла. Оригинал Мондриана, как мы знаем, — это абстрактная картина, но является ли ее копия абстрактной картиной? Если мы знаем, что такое абстрактная картина, и не знаем, что перед нами копия, то является. Но если мы в курсе, что перед нами копия, то картина превращается в достоверное изображение другого предмета, то есть абстрактной картины. Следовательно, копия абстрактной картины является реалистической, или репрезентативной, картиной. Более того, в отличие от оригинала, который обозначает только себя и не может быть повторен, копия обозначает что-то другое: представляя оригинал, она становится символом, который можно повторять множество раз, и он не утратит смысл. Если оригинал может единовременно играть только одну роль, то копия способна одновременно играть разные роли в разных нарративах.

Следующий аспект: идентичность и уникальность автора. Хотя в данном случае все картины подписаны Мондрианом, только датировка ясно указывает, что перед нами не оригиналы. Оригинальное и уникальное произведение подразумевает уникального автора. Если оригинала нет, а вместо него лишь копия, то и об авторе говорить не приходится. Это еще одно свойство копии. Наконец, остаются вопросы хронологии, истории искусства и музея. В своей лекции двадцать пять лет назад я описал воображаемую прогулку по музею, в котором находятся как оригиналы, так и копии. Проходя по залам, выстроенным в хронологическом порядке, мы сначала встречаем оригинальную работу Мондриана 1929 года, а затем, спустя несколько десятилетий, видим ее копию середины 1980-х. Этот опыт можно описать как короткое замыкание в истории искусства, своего рода дежа-вю, противоречащее идее эволюции и прогресса. Но это происходит, только если мы доверяем датировке. Однако в том, что касается данных картин, мы не можем полагаться ни на датировку, ни на атрибуцию, что делает их непригодными для включения в историю искусства или в музейную экспозицию. Разместить их в музее, вероятно, можно было бы, только создав для этого специальную зону, отделенную от основной экспозиции. Причем на входе в эту зону должно висеть предупреждение: «Мы не несем никакой ответственности за то, что находится далее». Проще говоря, эти картины существуют вне истории искусства. Чем они в таком случае становятся, какие роли играют и в каких нарративах, сказать пока сложно. У них точно была своя роль в той лекции, есть она и в сегодняшнем повествовании.

Еще одним известным мне случаем работы с этими картинами является «Международная выставка современного искусства». Датированная 2013 годом, в последний раз она демонстрировалась в рамках большой выставки «Что такое современное искусство?», состоявшейся в Берлине в 2006 году. Однако самая ранняя версия этой выставки была представлена не в 1993 году, как говорится в анонсе, а в 1986 году — и не в Нью-Йорке, а в Белграде. Вдобавок к этим «неточностям» сами работы в каталоге были датированы в обратной последовательности относительно известной нам хронологии. То есть определение «живописи» Джозефа Кошута относилось к 1905 году, «Коррекция перспективы» Яна Диббетса к 1907, за ними следовали работы Роя Лихтенштейна — 1911, Джаспера Джонса — 1930, Рене Магритта — 1969, «Фонтан» Дюшана — 1971 (на этот раз не в виде реди-мейда, а в виде гипсовой скульптуры), его же «Обнаженная, спускающаяся по лестнице, № 2» — 1973, картина Мондриана — 1983, другая его картина —1992, две супрематические картины Малевича — 1985 и, наконец, Пикассо, датированный еще не наступившим 1995 годом, который еще не наступил на момент публикации каталога. Сам экспозиционный нарратив был организован хронологически: Кошут, Карл Андре и Ян Диббетс открывали ХХ век, затем шли две картины Лихтенштейна 1911 года, помещенные на той же стене, что и абстрактное искусство (к нему не относились только висевшие там же работы Джонса). К концу столетия появлялись Франсис Пикабиа, Константин Бранкузи, Пикассо и Анри Матисс. Завершали экспозицию несколько серий работ — Мондриана, Малевича и Дюшана, включая его «Французское окно» далекого 2019 года. Очевидно, что не осталось ни одного понятия, важного для искусства и истории искусства, которое эта выставка не поставила бы с ног на голову: от оригинальности произведения искусства и личности автора до смысла самой хронологии и причинной обусловленности.

сейчас я четко понимаю, что вся сфера искусства — это нечто из прошлого, продолжающее существовать лишь по инерции, так же как религия продолжила свое существование после просвещения.

В качестве интересного примечания: недавно я обнаружил эти открытки, которые двое участников послали Ман Рэю, одному из организаторов и фотографу выставки. Ян Диббетс отправил Ман Рэю фотографию Дюшана с надписью: «Дорогой Ман Рэй, как твои дела? Надеюсь, твоя Международная выставка фотошедевров имела большой успех. Передай Матиссу, что мне понравилась его новая работа. Было здорово повидать Дюшана на прошлой неделе, Мондриан шлет тебе привет. Благодарю за письмо». Карл Андре послал открытку-репродукцию с выставки с «Обнаженной, спускающейся по лестнице, № 2», снабдив ее комментарием: «Спасибо за то, что прислал каталог своей футуристической выставки. На первой фотографии (Кошут, Андре, Диббетс) изображена прекрасная белая квадратная скульптура на полу. Что за мусор на ней навален? Будущее — лишь увертюра!». Он, очевидно, имел в виду скульптуру на этой фотографии. С тех пор как мне в руки попали эти открытки, я все думаю: эти Ян Дибеттс и Карл Андре настоящие? А Ман Рэй или Вальтер Беньямин?

Если, как считает Карл Андре, будущее — это увертюра, то частью такого будущего, возможно, является Музей американского искусства, представленный здесь коллекцией «Музей современного искусства». Его истоки затеряны во времени; согласно некоторым свидетельствам, он тихо открылся на заре 1900-х годов в Берлине на первом этаже дома по адресу Шталин-аллее, 91 и существовал на протяжении всего XX века, оставаясь незамеченным. В одной из его галерей посетители до сих пор могут увидеть «Музей современного искусства» (созданный согласно схеме Альфреда Барра 1936 года, которая включала исключительно европейское современное искусство), а на стенах развешаны живописные изображения страниц из каталогов послевоенного американского современного искусства, которое демонстрировалось в Европе. Другая галерея, названная в честь Дороти Миллер, украшена картинами из каталога выставки 1959 года «Новая американская живопись». Музеем, на мой взгляд, этот музей является только по названию. Было бы правильнее называть его метамузеем, музеем другого музея, в данном случае Музея современного искусства. Помимо постоянной экспозиции, в нем хранятся еще несколько коллекций, одна из которых, «Места современности», сейчас выставлена в Музее Ван Аббе. Коллекция Belvedere Romanum располагается бок о бок с «Музеем современного искусства». Оба этих музея были некогда музеями современности, ныне оба они стали музеями древностей. Более того, сейчас я четко понимаю, что вся сфера искусства — это нечто из прошлого, продолжающее существовать лишь по инерции, так же как религия продолжила свое существование после Просвещения.

Быть художником в наше время — то же самое, что быть священником во времена естествоиспытателей. Это устаревшая категория. Чтобы сохранить свое значение в «меняющемся мире», художественный музей тоже должен измениться. Некоторые из музеев, вероятно, продолжат существовать в прежнем виде, но не как живые пространства, а, скорее, как «временные капсулы», куда люди, непричастные художественному нарративу, станут приходить, чтобы понять, чем раньше было искусство и художественный музей, — подобно тому как неверующие ходят в готический собор. Большинство художественных музеев превратятся в музеи, рассказывающие об искусстве, — в них то, что было произведениями искусства, обретет новый статус и станет лишь примерами, потенциально равными по своему значению и ценности любым другим артефактам сферы искусства (копиям, предметам, книгам, документам и т.д.). Фундаментальные изменения претерпят прежде всего те артефакты, которые создавались исключительно как произведения искусства. Некоторые из оригинальных произведений обретут новый смысл и по-прежнему будут играть какую-то роль в будущем, но уже не в качестве произведений искусства. С другой стороны, их все еще будут почитать те, кто останется в рамках истории искусства, «верующие» в искусство, — так же как картина на религиозный сюжет почитается в церкви в качестве сакрального предмета теми, кто верит в Новый Завет. Более того, возникнут совершенно новые места, которые будут посвящены воспоминаниям об искусстве и определенным эпизодам прошлого, включая историю искусства и создание истории искусства, но где совсем не обязательно будут выставляться какие-либо произведения искусства. Одним из таких мест уже является Музей американского искусства, где главными экспонатами выступают картины, но эти картины не относятся к произведениям искусства.

Если в случае с реди-мейдами нехудожественный предмет превращается в искусство, меняя свой контекст, то здесь традиционный предмет искусства — картина — превращается в «нехудожественную» картину, в артефакт истории искусства. Я уже говорил раньше, что искусство как категория, возникшая в эпоху Просвещения и полностью оформившаяся в эпоху романтизма (идея художника-творца), и история искусства как хронологически выстроенный нарратив о прошлом становятся устаревшими нарративами. Выход за границы сферы искусства произойдет, вероятно, не сразу. Необходимо, чтобы появились новые категории, новые концепции, чтобы были пересмотрены нарративы о прошлом — нарративы, открывающие другие версии будущего. Однако разные истории ведут в разные стороны. История искусств привела нас к нашему настоящему, и отныне было бы разумно отдавать себе отчет в том, какой выбор мы делаем и каково будущее тех нарративов, которым мы решаем следовать. Кто знает: может быть, будущее навсегда останется увертюрой?